疲劳对跳下和突然变向的生物力学影响

2018-08-13江键鑫胡新尧曲行达

江键鑫 胡新尧 曲行达

深圳大学机电与控制工程学院人因工程研究所(广东深圳 518060)

前交叉韧带是膝关节主要韧带之一,是稳固膝关节的一个重要结构。其主要作用是在屈膝时限制胫骨相对于股骨的前移,并在膝关节屈曲时防止膝关节内外翻。前交叉韧带损伤是体育运动中常见的韧带损伤,经常发生在变向、急停、旋转和跳下等运动中[1]。

前交叉韧带损伤是多因素共同作用的结果,主要包括环境因素、解剖学因素、生物力学因素和神经肌肉因素[2]。其中,生物力学因素和神经肌肉因素是可修正的因素,因此,目前大多数研究都集中在这两个因素。虽然现在对前交叉韧带损伤的机理没有一个明确的认识,但是神经肌肉控制的改变被认为是前交叉韧带损伤的一个主要原因。而疲劳则是神经肌肉控制改变的一个重要因素。

在竞技体育中,由于比赛时间长和激烈的对抗,疲劳是不可避免的。研究表明,在疲劳状态下,膝关节的本体感觉将减弱[3]。同时,下肢肌肉的反应时间将延长[4],从而影响下肢的神经肌肉控制。因此,疲劳被认为是下肢损伤的一个重要因素。Ostenberg和Roos[5]研究欧洲足球运动员受伤风险时发现,运动员的受伤主要发生在比赛或是训练的后期。此外,Hawkins等[6]发现,在足球比赛的上半场最后900秒和下半场最后1800秒,这一时段,球员的受伤风险要比其他时间高。

有相当比例的前交叉韧带损伤是在运动员进行跳下和突然变向运动时发生的[7-10]。近些年来,很多关注前交叉韧带损伤的学者研究了跳下和突然变向过程中的人体生物力学特性。例如,Cortes等[7,8]发现疲劳状态下,女性受试者在执行变向任务时落地初始的膝屈曲角、髋外展角和膝内收力矩均明显减小。Kernozek等[9]发现疲劳状态下,男性受试者单足跳下落地的膝屈曲角增大,而女性受试者的膝屈曲角没有明显变化。Khalid等[10]发现男性受试者执行变向任务的胫骨向前剪切力峰值、落地初始的垂直方向地面反作用力和膝关节旋内力矩峰值明显比女性的大。然而,上述研究仅针对有限的几个生物力学指标,缺乏对疲劳状态下,下肢生物力学特性的全面分析。

鉴于上述,本研究针对跳下和突然变向任务,研究在疲劳和非疲劳状态下的支撑腿膝屈曲角、内旋角,膝屈曲力矩,膝旋转力矩和垂直方向的地面反作用力等运动生物力学指标。上述指标均与交叉韧带的受力和载荷紧密相关[11-12],有助于从生物力学角度揭示前交叉韧带损伤的机理。本研究假设疲劳状态下,受试者执行跳下和突然变向任务时的支撑腿膝屈曲角、内旋角,膝屈曲力矩,膝旋转力矩和垂直方向的地面反作用力都比非疲劳状态下明显增大。

1 研究对象与方法

1.1 受试者

本实验的受试者为深圳大学及周围社区健康独立的男性,年龄在18~32岁,共32人。排除标准:(1)从出生至今有过膝关节损伤病史;(2)下肢有植入物或使用假肢;(3)最近半年有过下肢扭伤或拉伤;(4)平均每周的运动次数低于2次;(5)实验前24时内从事过剧烈运动;(6)实验前有下肢肌肉酸痛症状。

1.2 实验内容

本实验包括两种疲劳条件,有疲劳和无疲劳。我们采取组间设计的实验方法,16位随机受试者只需完成有疲劳实验,另外16位随机受试者只需完成无疲劳实验。执行有疲劳实验和无疲劳实验的受试者在年龄、身高和体重上均无统计意义差别(显著水平P值均大于0.05)(见表1)。

表1 受试者基本信息

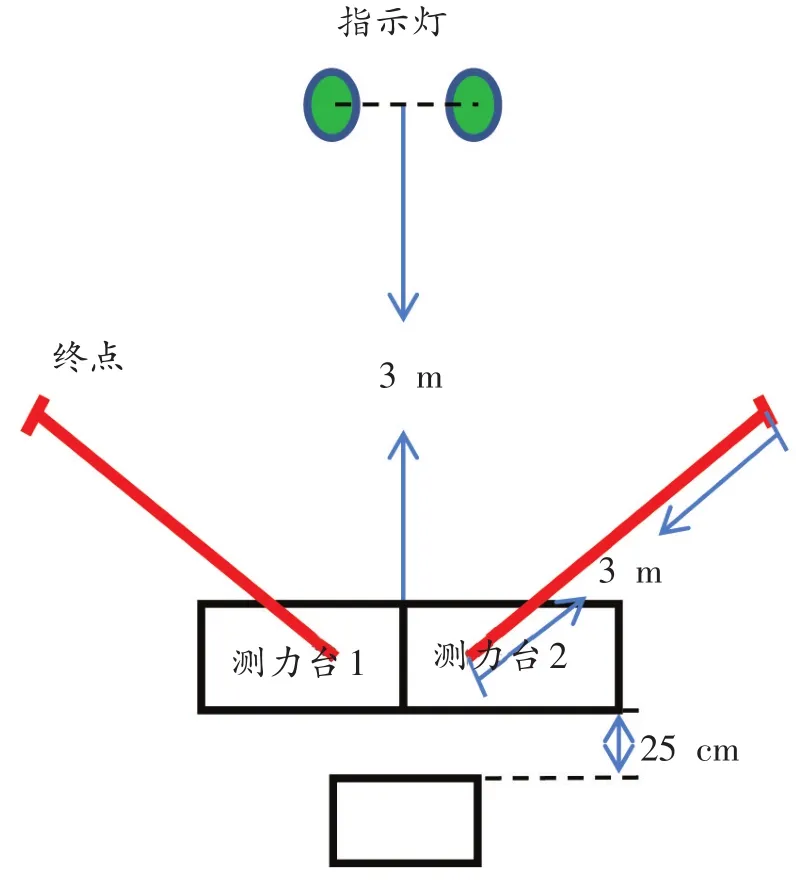

实验中,受试者被要求从一个0.4 m高的平台上执行跳下实验任务。每一次执行跳下任务前,受试者竖直站立,双脚踩在平台上规定的位置,脚尖与平台的边缘平齐。当听到“开始”指令后,受试者自然向前跳下,双脚同时离开平台并同时分别落在两测力台的中间,落地后要站稳,不能有小碎步或滑动。在跳下过程中,平台前方3 m处的左右两盏指示灯会随机地亮一盏,受试者落地后要立即根据指示灯指示的方向执行左转或右转60°,并沿着红色路线自然行走至终点处停止,如图1所示。如果左边的指示灯亮,向左转;如果右边的指示灯亮,向右转。左转时,以左腿为轴保持不动,先迈右脚;类似的,右转时,以右腿为轴保持不动,先迈左脚。平台前沿距离测力台边缘的水平距离是0.25 m,终点处离测力台中心的距离是3 m。在每种疲劳条件下,当受试者完成3次左转和3次右转后,结束这一疲劳条件的实验。执行无疲劳条件实验时,受试者每执行完3次跳下实验任务休息120秒,避免连续跳下引起下肢的疲劳。执行有疲劳条件实验时,受试者先执行疲劳协议(请见1.3疲劳协议)再执行跳下实验任务,每完成3次跳下实验任务记录一次受试者的下肢疲劳程度,如果疲劳程度低于设定的疲劳程度等级,则停止实验,继续执行疲劳协议,直至疲劳程度大于等于设定的疲劳程度等级或跟不上声音的频率时继续实验。

1.3 疲劳协议

疲劳通过反复进行下蹲任务引入,受试者被要求双手交叉环抱放置胸前做下蹲,每听到“嘀”的一声下蹲一次,每两秒钟“嘀”一次。每下蹲10次,受试者被要求根据柏格主观体力感等级评定量表[13]报告下肢疲劳程度。柏格主观体力感等级评定量表将自我感觉分为6~20级,共15个等级,17级定义为非常疲劳。当受试者的疲劳程度大于等于17时或跟不上声音的频率时,终止疲劳协议。本实验受试者引入疲劳的时间是128±46秒,即连续做64±23个下蹲达到疲劳状态。

图1 实验平台示意图

1.4 数据收集与处理

运动学和动力学数据采集用VICON(采样频率为100 Hz)光学运动捕捉系统和Bretec(采样频率为1 kHz)测力台。采集的数据通过一个截止频率为10 Hz的四阶巴特沃斯低通滤波器进行滤波处理。生物力学模型采用的是VICON自带的Plug-in-Gait全身模型[14],共使用39个反光球。关节角度采用的是牛顿-欧拉角的方法计算,关节力和关节力矩采用的是反向动力学的方法计算。关节力矩和地面反作用力均除以体重进行标准化处理。本实验的因变量如下表2所示。

受试者竖直静止站立定义为参考零点,膝屈曲角是屈膝运动在矢状面上的膝关节角度(以膝关节弯曲方向为正);膝内旋角是膝关节在横截面上绕纵轴旋转运动对应的膝关节角度(以膝关节向内侧方向旋转为正)。落地初始定义为支撑腿所在测力台Z轴(垂直于地面)方向的值首次大于20 N的时刻;转动初始是指摆动腿所在测力台Z轴方向的值在落地后首次小于20 N的时刻;脚跟再次触地是指在转动初始到支撑腿离开测力台时间段内摆动腿脚跟处反光球的Z轴坐标值最小的时刻。双腿支撑定义为落地初始到转动初始时间段,单腿支撑定义为转动初始到脚跟再次离地时间段。受试者在落地后先迈出的腿定义为摆动腿,另一条腿定义为支撑腿。本实验采用独立样本t检验进行统计分析,显著水平α设为0.05。

表2 因变量参数

2 结果

在落地初始阶段,受试者在疲劳和非疲劳条件下,支撑腿膝屈曲角和膝旋内力矩有显著差异;支撑腿膝内旋角、膝屈曲力矩和垂直方向地面反作用力没有显著差异。疲劳条件下,受试者在落地初始的支撑腿膝屈曲角和膝旋内力矩均比非疲劳条件下的明显增大(见表3)。

在双腿支撑阶段,受试者在疲劳和非疲劳条件下,支撑腿膝屈曲角峰值、膝内旋角峰值、膝旋内力矩峰值有显著差异,双腿支撑的膝屈曲力矩峰值和垂直方向的地面反作用力峰值没有显著差异。疲劳条件下,受试者在双腿支撑的膝屈曲角峰值、膝内旋角峰值和膝旋内力矩峰值均比非疲劳条件下的明显增大(见表3)。

在单腿支撑阶段,受试者在疲劳和非疲劳条件下,支撑腿膝屈曲角峰值有显著差异性,单腿支撑的膝内旋角峰值、膝屈曲力矩峰值、膝旋内力矩峰值和垂直方向的地面反作用力峰值没有显著差异性。疲劳条件下,受试者的膝屈曲角峰值和膝屈曲力矩峰值均比非疲劳条件下明显增大(见表3)。膝屈曲角在疲劳和非疲劳情况下的均值曲线如图2所示。0%表示双脚着地时刻(即双腿支撑开始时刻),100%表示单腿支撑结束时刻。

表3 疲劳和非疲劳条件下运动学和动力学参数比较

图2 支撑腿膝屈曲角均值曲线图

3 讨论

前交叉韧带损伤经常发生在跳跃落地或快速变向时[15]。Olsen等[16]在分析手球运动员前交叉韧带损伤风险时,发现最常见的前交叉韧带损伤情景是变向移动。本实验内容是模拟前交叉韧带损伤的高危动作,受试者从0.4 m高的平台上跳下后根据随机的指示信号立即执行左转或右转行走至终点,指示灯指示信号在受试者跳下快落地时随机地给出,受试者事先无法预知是左转还是右转。无计划的转向任务增加了实验的难度,也使得实验更为接近实际情况。

本研究的目的是研究疲劳对受试者执行跳下和突然变向实验任务时下肢生物力学的影响。我们发现受试者在疲劳条件下落地初始的膝屈曲角、双腿支撑的膝屈曲角峰值、单腿支撑的膝屈曲角峰值明显增大,且峰值约出现在双脚支撑前期(图2)。这与Kernozek等[17]的研究结果相一致,也与我们的实验假设一致。膝屈曲角增大,尤其是落地初始时刻的膝屈曲角增大,减小了前交叉韧带的张力[11,18-20]。膝屈曲角较小时,股四头肌收缩产生胫骨向前剪切力,迫使胫骨前移,而前交叉韧带的主要作用是抑制胫骨的前移,因此前交叉韧带受力增加;当膝关节弯曲角度大于15°时,腘绳肌收缩产生向后的剪切力,抵消向前的剪切力,从而减小前交叉韧带的受力。疲劳条件下,受试者的膝屈曲角增大,表明受试者在疲劳条件下选择比较保守的方式执行跳下实验任务,通过增加膝屈曲角来减小落地时的地面冲击,避免前交叉韧带损伤。

垂直方向的地面反作用力反映了落地时是否有效地吸收地面冲击力,垂直方向的地面反作用力越大意味着膝关节损伤的风险越高。本研究受试者在疲劳条件下落地初始的垂直方向地面反作用力与非疲劳条件下的有明显差异。这一实验结果与我们的实验假设不一致。而Madigan等[21]的研究发现,受试者在疲劳条件下执行跳下任务的垂直方向地面反作用力减小,膝屈曲角增大;但是Pappas等[22]发现疲劳状态下,受试者从0.4 m高的台阶跳下落地时垂直方向的地面反作用力增加,而膝屈曲角没有明显变化。垂直方向的地面反作用力可能与落地时的膝屈曲角有关,膝屈曲角增大使得垂直方向的地面反作用力减小。此外,受试者在疲劳条件下落地初始的膝旋内力矩、双腿支撑的膝旋内力矩峰值增大。膝关节旋转力矩增大直接增加前交叉韧带的载荷[23]。

本实验存在以下局限:①疲劳程度通过柏格主观体力感等级评定量表主观获得,数据的可靠性受到局限。②本实验的受试者只有男性,没有女性。男、女性在生理构造上存在差异,在女性身上可能会得到不一样的结果。未来的研究可以把女性受试者考虑进去,有研究表明女性运动员遭遇前交叉韧带损伤的风险比男性运动员高4~6倍[24]。③本研究只考虑了跳下和突然变向两种与前交叉韧带损伤密切相关的运动模式。在体育运动中,还有其他运动模式,如突然加速、突然减速,均容易引起前交叉韧带损伤。在未来的前交叉韧带损伤研究中也需要考虑到这些运动模式。

4 结论

本研究采用受控实验的方法,比较了32位男性受试者在疲劳条件下和非疲劳条件下执行跳下和突然变向任务过程的下肢关节运动学和动力学特征参数的差异,揭示疲劳对前交叉韧带损伤风险因素的影响机制。我们发现在疲劳状态下,受试者执行跳下及突然变向任务时通过增大落地时的膝屈曲角来减小地面冲击,试图降低前交叉韧带损伤的风险。然而,落地初始的膝旋内力矩以及双腿支撑的膝旋内力矩峰值的增大又增加了前交叉韧带损伤的风险。这些研究从生物力学角度揭示了疲劳是能够增加前交叉韧带损伤风险的因素。为了降低前交叉韧带损伤风险,运动员需要尽量避免在疲劳状态下进行跳下和突然变向运动。