心搏骤停病人抢救效果的影响因素分析

2018-07-27,

,

心搏骤停是临床发病危险的重症之一[1]。有研究统计数据结果显示,每年死于心搏骤停人数大约为54.4万,心搏骤停已成为临床需要密切关注的问题[2]。大多数突发性心搏骤停是由于心室颤动引起,而控制心室颤动的首选是立即采取电除颤。心搏复苏成功与否和适当的除颤方式、除颤时间密切相关,同时与入急诊抢救室时间密不可分[3- 4],但与心搏骤停后病人什么时间进入急诊室进行抢救是否有关尚不明确。本研究分析日间与夜间进入急诊室抢救、除颤方式与除颤的时间对心搏骤停后病人抢救效果的影响。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2013年6月—2016年6月我院心搏骤停病人168例作为研究对象,按照心室颤动时间长短分为心室颤动时间<4 min组、心室颤动时间4 min~10 min组和心室颤动时间>10 min组。心室颤动时间<4 min组82例,女42例,男40例;年龄45岁~69岁(55.45岁±3.50岁);疾病类型:脑血管疾病32例,急性中毒12例,心血管疾病30例,呼吸系统疾病5例,其他3例;初始心电图类型:无脉室性心动过速22例,无心脏电活动6例,心室颤动48例,心室骤停6例。心室颤动时间4 min~10 min组病人52例,女28例,男24例;年龄44岁~66岁(52.56岁±4.20岁);疾病类型:脑血管疾病22例,急性中毒12例,心血管疾病8例,呼吸系统疾病6例,其他4例;初始心电图类型:无脉室性心动过速18例,无心脏电活动4例,心室颤动28例,心室骤停2例。心室颤动时间>10 min组34例,女10例,男24例;年龄42岁~75岁(55.56岁±4.20岁);疾病类型:脑血管疾病8例;急性中毒5例;心血管疾病14例;呼吸系统疾病3例;其他4例;初始心电图类型:无脉室性心动过速4例,无心脏电活动7例,心室颤动18例,心室骤停5例。两组病人一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。纳入标准[5]:病人送进抢救室的时间均为日间或夜间;病人意识丧失;大动脉搏动消失者;心电图为心室颤动者。排除标准[6]:严重慢性疾病或终末期者;严重脏器功能不全者;重度颅脑外伤且不能解除基本的病因者。本研究均获得病人及家属的知情同意且签署知情书同意,并经过医院伦理委员会批准进行。

1.2 方法 所有病人在进入急诊抢救室时均开放气道,人工呼吸机胸外按压,并监测其心电图与氧饱和度。选择病人右锁骨下方及心尖部位进行除颤。首先在除颤部位涂好导电膏,以确保电极片与胸壁紧密贴合,除颤时能量为一次双相波200 J。根据心肺复苏术(CPR)相关标准[7]。直接除颤组病人确定为心室颤动后马上给予除颤,除颤前不做胸外按压。先CPR再除颤组病人在进行CPR时,须对病人按压2 min后给予双相波200 J电除颤,除颤完成后立即对病人再进行2 min胸外按压;之后对病人的心脏节律进行准确快速分析,若心室颤动仍存在,可对病人进行第2次双相波200 J的电除颤。每两次除颤间进行CPR,直到循环恢复并维持30min以上,或抢救45min~60 min无效放弃。医护人员在抢救过程中根据病情使用药物进行抢救与治疗。

1.3 观察指标 比较不同心室颤动的时间、CPR与除颤的先后顺序、除颤的成功率及CPR再除颤后24 h存活率。

2 结 果

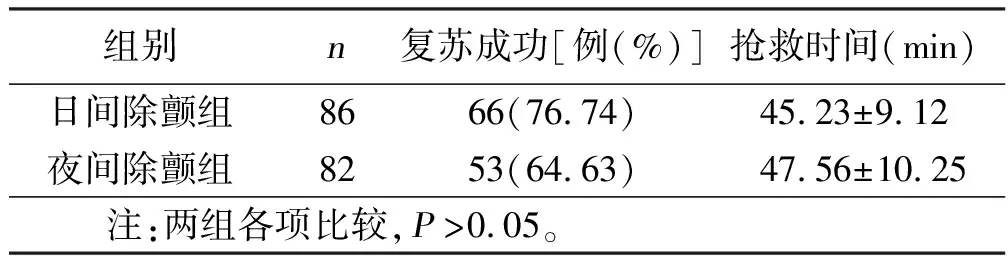

2.1 日间除颤组与夜间除颤组复苏成功率、抢救时间比较 日间除颤组与夜间除颤组病人复苏成功率、抢救时间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

表1 日间除颤组与夜间除颤组复苏成功率、抢救时间比较

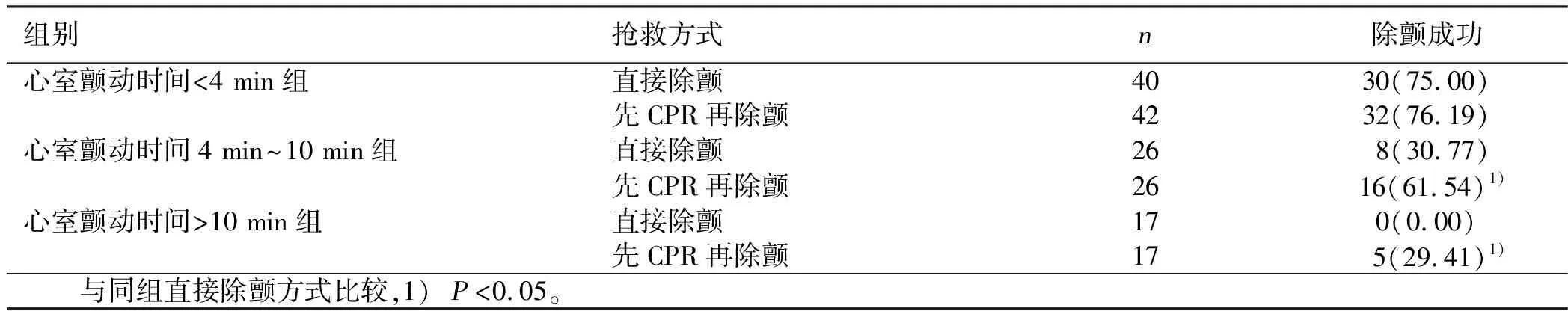

2.2 不同心室颤动时间组病人除颤效果比较 心室颤动时间<4 min组和心室颤动时间4 min~10 min组除颤成功率比较,差异无统计学意义(P>0.05);心室颤动时间>10 min组除颤成功率明显低于心室颤动时间<4 min组和心室颤动时间4 min~10 min组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 不同心室颤动时间组病人除颤效果比较 例(%)

2.3 不同抢救方式对不同心室颤动时间组除颤效果的影响 心室颤动时间<4 min组采用直接除颤方式病人心搏复苏成功率略低于采用先CPR再除颤病人,差异无统计学意义(P>0.05)。心室颤动时间4 min~10 min组采用CPR再除颤的病人心搏复苏成功率明显高于采用直接除颤病人,差异有统计学意义(P<0.05);心室颤动时间>10 min组采用CPR再除颤病人心搏复苏成功率明显高于采用直接除颤病人,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

表3 不同抢救方式对不同心室颤动时间组除颤效果的影响 例(%)

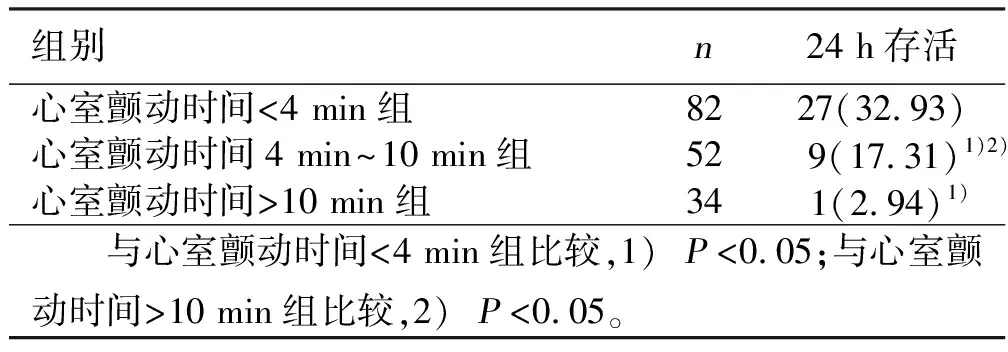

2.4 不同心室颤动时间组病人除颤后24 h存活率比较 心室颤动时间<4 min组除颤后24 h存活率明显高于心室颤动时间4min~10min组和心室颤动时间>10 min组,且心室颤动时间4 min~10 min组除颤后24 h存活率明显高于心室颤动时间>10 min组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表4。

表4 不同心室颤动时间组病人除颤后24 h存活率比较 例(%)

3 讨 论

心搏骤停是指人体心脏的射血功能突然终止[8],其病理生理机制常见的是心室颤动与无脉室性心动过速,少见的是无脉电活动[9]。心脏发生骤停时,因脑中血流的突然中断导致病人在10 s内丧失基本意识。病人心搏骤停发生时通过准确的判断与有效的救治是可存活的,而未及时采取有效的救治或救治失败最终将导致病人死亡[10- 12]。

本研究发现,心搏骤停病人无论是在日间还是夜间进入急诊抢救室与复苏成功率无明显关系。由于我院无论是在日间还是夜间工作医护人员均接受过多年的急诊专业训练,同时掌握急诊医学基础知识、操作技能及理论知识,80%以上医护人员相对比较固定且具有独立完成工作的能力。总值班医师均具有丰富的抢救经验且均为副主任医师以上担任,人员配备上日间与夜间人数及能力几乎无差别,且多数为主治医师。故心搏骤停病人日间与夜间进行抢救复苏成功率较一致。

本研究结果发现,心搏骤停<4 min组病人除颤成功率最高,其次为心室颤动时间4 min~10 min组病人,心室颤动时间>10 min组病人除颤成功率最低。由此可见发生心搏骤停病人进行除颤与心室颤动时间有关。时间越短,体内储备的氧气与能量物质可维持心脑基本需求,除颤时病人更易恢复正常的心脏自主循环功能。时间越长,决定病人生存的因素将发生转变,转变为心脑血管的血液灌注,此刻先采取CPR再除颤的方式更合适[13]。心搏骤停病人采用直接除颤还是先CPR再除颤方式一直存在争议[14- 15]。本研究结果显示,心室颤动时间<4 min组先CPR再除颤病人的心搏复苏成功率略低于直接除颤;心室颤动时间4 min~10 min时,先CPR再除颤病人的心搏复苏成功率明显高于直接除颤。病人心室颤动时间<4 min时抢救结果不受CPR与电除颤影响;病人心室颤动时间过长或首次除颤不成功时进行CPR,能较好地提高复苏成功率。由此可见,心室颤动时间是决定电除颤与CPR优先考虑的因素。本研究结果显示,除颤后,心室颤动时间<4 min组病人24 h存活率最高,心室颤动时间4 min~10 min组病人24 h存活率居中,心室颤动时间>10 min组病人24 h存活率最低。由此说明,病人发生心搏骤停时,心室颤动时间越短,院前抢救反应时间越短,为病人进行CPR争取有利的时间,恰当的时间可提高抢救成功率。

综上所述,病人心搏骤停后复苏成功率与入急诊抢救室的时间无明显关系,而采用电除颤还是先CPR再除颤的先后顺序取决于心室颤动持续的时间长短,因此,心搏骤停心室颤动持续时间长短是直接影响除颤效果的重要因素。