比较视野下发展中国家民主发展道路及其制度绩效研究

——基于国际评级机构民主指数与本国民众民主程度评价的二维视角

2018-07-24施灿业王明生

施灿业,王明生

二战结束后,世界范围内诞生了一大批新兴民族国家,民主化问题随之成为西方学术界最为关心的话题之一。随着战后西方政治思想领域内行为主义革命的兴起,关于民主测量与评估的研究和实践也开始出现并不断发展壮大。以学者和民主评级机构为主体建构的民主指数可谓比比皆是,仅在1954年到1965年期间,就有2080项不同的民主指数问世,但其中被使用过两次以上的还不到三分之一*Russel Lawrence Barsh, Measuring Human Rights: Problems of Methodology and Purpose, Human Rights Quarterly, vol. 15, no. 1(1993), pp.87-121.。将世界各国的民主发展状况以数字和图表的直观形式展现出来,使得相关研究不仅能够摆脱概念本身的理论泥淖,也更容易为媒体与大众理解和接受。长期以来,西方国家凭借自身的学科和技术优势垄断民主测量和评估领域的话语权,广大发展中国家在民主测量和评估领域则一直处于失语状态,几乎没有发布任何有影响力的指标体系。但近年来,许多“第三波”民主化国家陷入民主衰退和民主崩溃的漩涡,而新加坡等国在探索非西方民主模式方面取得了较大的成果,这让西方评级机构的民主指数体系及其排名机制受到越来越多的批评,广大发展中国家的研究者和研究机构也开始研发属于自己的民主评价体系与民主指数,希冀能够在国际民主话语权的竞争中赢得主动,并为本国的民主发展道路提供理论论证和话语支持,如中国华东政法大学2014年发布的国家参与全球治理指数(SPIGG)与国家治理指数(NGI)就是顺应这一趋势的产物。

一、比较不同国家民主发展道路的新视角——机构与民意的比较

基于统计方法的不同,可以将民主测量的数据来源分成两种类型,即基于标准的数据和基于调查的数据*Todd Landman, Julia Häusermann, Map-making and Analysis of the Main International Initiatives on Developing Indicators on Democracy and Good Governance, Report for University of Essex-Human Rights Centre and EUROSTAT, 2003, pp. 4-10.。基于标准的数据是指研究者或者评级机构先将民主的概念拆分成一个包含若干民主原则的测量框架,每一个民主原则都被具体化为一系列序次、时间或者名义上的标准化指标。研究者会根据这一系列标准化指标考察不同国家的表现,最后这些指标会聚合为一个指数。常见的应用此种方法的就是各种以学者或者国际评级机构为主体创立的民主指数。基于调查的数据主要来源于民意调查,这类调查通过对目标人群的随机抽样,测量民众对于本国或者他国民主发展阶段、民主观念或者民主质量的评价,一般采用的是推断统计方法。研究者常借助于此类调查数据从个体或群体层面研究大众的民主观念。为了与大众民主观念相区分,学术界一般将基于标准的民主测量指数称为“客观民主指数”,而将在各种民意调查基础上形成的民主指数称为“主观民主指数”。

随着政治学实证研究的发展,各种“主客观”民主指数在学者的研究中得到越来越多的引用,有学者开始关注到民主评级机构发布的“客观民主指数”与本国民众对民主的主观感知之间的背离这一现象。张佑宗、朱云汉与黄旻华分别引用了政体指数和自由之家的数据证明台湾民主化的稳步推进,又引用东亚晴雨表的数据得出民众的民主绩效感知与台湾的机构民主得分并不相符的结论。遗憾的是,几位研究者并没有对这一“主客观民主”差别现象进行更深入的探讨,而只是将这种差别的原因归结为李登辉、陈水扁执政时期,台湾民众对政府腐败现象的不良记忆*Chang Yutzung, Chu Yunhan, Huang Minhua, Procedural Quality Only? Taiwanese Democracy Reconsidered, International Political Science Review, vol. 32, no. 5(2011), pp. 598-619.。美国爱荷华大学政治学系唐文方教授从对自由之家民主测量的观察与分析入手,指出了西方民主测量领域一个长期被忽视的重要问题——民主测量的主观性与客观性之辩。唐文方指出,二战结束以来,在西方尤其是在美国的民主研究传统中,民主程度与民众的主观感受——政治幸福感之间一直被认为具有紧密的相关性。然而,以自由之家为代表的一系列西方式民主定义及其测量却一直存在着过于追求“客观性”而忽视主观性指标的严重缺陷。如果将民众对民主的主观感受——政治幸福感纳入民主测量指标体系之中,我们就不难发现,“自由之家”的民主测量数据与纳入上述指标的全球价值观调查以及亚洲价值观调查等得出的数据之间就会出现显著的偏差。也就是说,客观自由度与一国或地区民众的政治幸福感之间可能并没有必然的正相关性*唐文芳:《如何测量中国民主——关于民主与政治幸福感的讨论》,(2017-03-06),[2018-05-20], http://nads.ruc.edu.cn/upfile/file/20170306161409_643857_56010.pdf.。尼克拉·比约科夫(Nikolai Biryukov)和维克多·谢尔盖耶夫(Victor Sergeyev)通过质疑是否有文化上中立的民主概念,对在民主指数的建立中企图进行跨国比较的计划提出了批评。两位学者认为不同的文化对民主的理解不同。如果我们想要评估一个既定国家的“民主进展”,只能根据相关的政治代理人(political agents)提出的民主含义才能完成,而不是参照抽象界定的标准或指数*尼古拉·比约科夫、维克多·谢尔盖耶夫:《东西方民主观念》,《界定与测量民主》,戴维·比瑟姆编,陈硕等译,上海:上海人民出版社,2016年,第179~194页。。杨光斌、释启鹏比较了“经济学人”发布的“民主指数”与相应国家民众的“主观感受”指数,结果发现二者之间相差甚远。在此基础上,两位学者提出了一个发人深省的问题,即到底是所谓的“客观标准”重要,还是国民的主观感受重要?两位学者继而列举了几个旨在测量所在国民众主观感受的调查,更是直接否定了“自由之家”等机构发布的所谓的“客观指数”*杨光斌、释启鹏:《带有明显意识形态偏见的西方自由民主评价体系——以传播自由主义民主的几个指数为例》,《当代世界与社会主义》2017年第5期。。

如何对民主的意义进行甄别?按照萨托利的观点,研究者应该注意规范意义与描述意义的关系,民主应该是什么与民主实际是什么是分不开的,单纯强调其一,都无益于弄清何为民主*乔万尼·萨托利:《民主新论:当代论争》,冯克利、阎克文译,上海:上海人民出版社,2015年,第18~21页。。简而言之,民主被视为解决民众和政府之间关系的方案,是一种把公共偏好转化为公共政策的机制。因此,民众的意志是民主政体合法性的唯一来源*猪口孝、爱德华·纽曼、约翰·基恩:《变动中的民主》,林猛等译,吉林:吉林人民出版社,1999年,第5页。。吊诡的是,在评价一个国家民主程度的民主指数中,我们却很少发现“民众意志”的影子。虽然越来越多的学者注意到“主客观民主指数”差异现象,但是他们一般从传统民主理论的角度出发,将民众对本国政体的政治态度与机构民主指数之间的不相符当成一种经验意义上的“反常识”,并试图从文化与心理的角度解释这种“反常识”。很少有学者将民众的民主观念作为评估一国民主状况的标准,这一方面是因为民主化研究与民主概念研究分属不同的研究领域,这种学科分类状况导致民主的规范研究和经验研究基本处于相互隔绝的状态,民主理论对现实民主制度的反思和批判很少为民主化理论家所关注并引入自己的研究领域,因而,民主化研究始终无法走出用自由民主理论去解释发展中国家民主实践的狭隘视野*张飞岸:《被自由消解的民主——民主化的现实困境与理论反思》,北京:中国社会科学出版社,2015年,第7页。。另一方面,西方民主评级机构创立民主指数的目的是对不同国家的民主程度进行分类与排名,从而为发展中国家确立一套“自由民主”的普遍标准和规范。采用基于标准的民主测量方式能够让民主指数的制定者以自由民主的关键原则作为测量标准,从而得出符合其意识形态需要的民主指数,而引入大众民主观念会弱化甚至抵消民主测量为民主制国家带来的“排名”优势。所以,即使民主指数的创立者能清楚地意识到民主指数面临的方法论问题*Gerardo Munck, Jay Verkuilen, Conceptualizing and Measuring Democracy: Evaluating Alternative Indices, Comparative Political Studies, vol. 35, no. 1( 2014), pp. 5-34.,也仍然只会在指标的分类与聚合上修修补补,不会触及指数建立背后的价值规范。作为近年来广受关注的“民主审计”项目的发起人,戴维·比瑟姆(David Beetham)也认为民主并不是一种“要么全有,要么全无”(all-or-nothing)的事物,民众的控制和参与在民主指数的建构中同样重要。但是民众控制的标准或指数并不能来自民众,对他来说,询问民众对民主含义的理解只是一项有趣的活动,不会为审计提供任何清晰的标准*David Beetham, Towards a Universal Framework for Democracy Assessment, Democratization, vol. 11, no. 11(2010), pp. 1-17.。鉴于此,本文将“客观民主指数”与“主观民主指数”作为测量一个国家民主程度的两个维度,在此基础上,对发展中国家的民主发展道路予以分类,并比较不同民主发展类型的发展中国家的经济绩效和治理绩效。笔者希望本项研究能够推动“民众的意志”在民主化研究中的回归,并为拓展民主化研究的视角提供一些助力。

关于“客观民主指数”的选择,学术界常用的数据库包括自由之家(Freedom House)发布的自由指数(Freedom Index)和经济学人(The Economist)发布的民主指数(Democracy Index)、政体指数(Polity)、多头政体指数(The Polyarchy Data)、统一民主得分(Unified Democracy Scores,简称UDS)、民主品类指数(Varieties of Democracy,简称V-DEM)等,本文选取了应用较为广泛的第四代政体指数(Polity IV)、自由指数、统一民主得分和多头政体指数进行相关性检验(1879—2017年),结果如表1所示。参看表1可以发现,尽管这些数据库的衡量标准和覆盖范围有所区别,但是数据库之间的相关性却十分密切,这四个民主指数之间都存在显著的(正)相关关系(sig<0.001),并且相关度非常高,平均相关度达到了80%以上,统一民主得分与其他三类指数之间的相关度更是达到了90%以上。也就是说,无论这些数据库宣称自己的操作方法和衡量标准如何“科学”,它们在大时空背景下不同国家政体的得分与排名方面的差距却非常小。目前,学术界对哪个数据库最优的问题并没达成共识。考虑到“政体指数”覆盖的国家样本足够大,评测持续时间比较长,并拥有较为专业的团队和评级方法,也是目前在国内外学界应用最为广泛的数据库,因此本文拟采用政体指数最新数据库“政体四”作为西方民主评级机构发布的民主指数的代表。

表1 四类国际评级机构民主指数的皮尔逊相关性检验(1879—2017年)

说明:***代表P值小于0.01。

本文采用的“主观民主指数 ”的数据来源于世界价值观调查(World Values Survey)和全球晴雨表调查(Global Barometer Survey)。世界价值观调查开始于1981年,由瑞典非营利组织“世界价值观调查协会”主持,协会现任主席是维也纳大学政治学系教授克里斯蒂·哈珀坲(Christian Haerpfer),项目的主要目的是研究公民价值观变迁及其对政治和社会生活的影响。至2016年为止,该项目一共进行了六波调查,囊括了100多个国家和世界90%的人口,是目前有关人类宗教信仰和价值观变迁最大的非营利性跨国调查。前任执行主席、美国芝加哥大学政治学系教授罗纳德·英格尔哈特(Ronald Inglehart)提出的价值观的变迁理论,为世界价值观调查项目的发展提供了理论支撑。全球晴雨表调查是一个由亚洲晴雨表调查(Asian Barometer Survey)、阿拉伯晴雨表调查(Arab Barometer Survey)、非洲晴雨表调查(Afrobarometer Survey)、欧亚大陆晴雨表调查(Eurasia Barometer Survey)以及拉丁美洲晴雨表调查(Latinobarometer Survey)5个地区性晴雨表项目组成的庞大网络,同样是非政府、非商业性的跨国性社会调查。世界价值观调查聚焦于民众价值观的跨文化变迁,对经济发展和民主政治的关注较少。相比较而言,“全球晴雨表调查”项目则更加关注全球不同地区民众对于政治、权力、改革、民主的态度以及公民的政治行为。

二、发展中国家民主发展道路的类型

建立“客观民主指数”与“主观民主指数”的数据库是对发展中国家的民主发展道路进行类型化建构的前提和条件。在上述分析中,我们已经选择了第四代政体指数作为“客观民主指数”的代表,并采用世界价值观调查和晴雨表调查作为“主观民主指数”的数据来源。然而世界价值观调查和晴雨表调查开始的时间、调查的波次和频率都不相同,在综合考虑这两个调查项目不同波次开始的时间、民主问题的覆盖程度、权重设置*一些民意调查的早期数据并没有权重变量,在跨国研究中,这有可能会带来有偏差的甚至是错误的估计。以及相关变量的完整度等问题之后,本项研究最终选取了世界价值观调查第6波数据(2010—2014年)、亚洲晴雨表第3波数据(2010—2012年)、阿拉伯晴雨表第2波数据(2010—2011年)、非洲晴雨表第5波数据(2011—2013年)以及拉丁美洲晴雨表第17波数据(2013年)作为“主观民主指数”的数据来源。在晴雨表调查项目与世界价值观调查项目中,都有一个题目问及受访者对本国民主程度的评价。这个题目会给出0到10或者1到10的整数选项,0或1被定义为完全非民主(not at all democratic),10被定义为完全民主(completely democratic),数字越大,代表民主程度越高。本项研究将相关国家在这个题目上取得的均值作为“主观民主指数”的代表,进行归一化处理*世界价值观调查和晴雨表关于民众对本国民主程度评价的问题选项并不统一。比如世界价值观、亚洲晴雨表、拉美晴雨表、非洲晴雨表给出的选项是从1到10十个分值,1和10分别代表最不民主和最民主,而阿拉伯晴雨表给出的选项为从0到10十一个分值,0和10分别代表最不民主和最民主。因此,在数据合并前必须进行量纲的归一化处理,本文采用极值标准化方法对原始数据进行线性转换。转换公式为:新数值=(原始值-最小值)/(最大值-最小值)。后,再将其按照调查项目在不同国家的进行年份与政体指数进行匹配,形成一个涵盖92个国家和地区的政体指数与本国民众民主程度评价均值的数据库,在剔除13个发达国家的样本后,数据库涵盖了亚洲、非洲、美洲和欧洲一共79个发展中国家。不过,在进行类型化建构之前,我们还需要对“客观民主指数”与“主观民主指数”这两个变量的特征以及它们之间的关系进行考辨。

首先,对政体指数与民众民主程度评价进行的皮尔逊系数相关性检验显示,这两个变量之间并没有相关关系(sig>0.05),说明西方评级机构的民主指数及其排名并没有得到绝大多数国家民众的认同。图1用散点图的形式更为直观地展现了两个变量之间的差异。需要指出的是,政体指数原始的评分体系为-10至10分,其中,-10至-6分之间的国家被定义为威权政体,-5至5分之间的国家被定义为混合政体,6至10分之间的国家被定义为民主政体*Monty Marshall, Ted Robert Gurr, Keith Jaggers, POLITY IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2015, (2017-06-25), [2018-05-20], http://systemicpeace.org/inscr/p4manualv2016.pdf.。本文将6分作为判定国家是否属于民主政体的分界点,这种方法也常用于其他学者的相关研究中*刘瑜:《民主化后国家能力的变化——对“第三波”民主化国家/地区的类型学分析(1974—2014)》,《学海》2016年第2期。。为了分析方便,本文将政体指数的分值范围从-10至10转换为0至20,相应的,原先作为分界点的6分也转换为16分。图1纵坐标的虚线代表的是政体指数划分民主—威权的分界线。而在大众民主观点的相关研究中,对于10分值的选项,研究者在处理数据时,一般选择以6分作为划分“高—低”的标准。本文也采用这种方法,将6分(归一化处理后为0.56)作为划分“主观民主指数”高低的分界点,如果一个国家“主观民主指数”大于0.56,就被本项研究评判为“主观民主指数”高的国家,反之,则被归为“主观民主指数”低的国家。图1中横坐标的虚线代表的是“主观民主指数”高低的分界线。可以看出,同样是对一国民主程度的评价,“主观民主指数”与“客观民主指数”之间存在较大的差异。乌拉圭、加纳等国家,属于“主观民主指数”与“客观民主指数”都较高的国家;而菲律宾、蒙古等国家,虽然在“客观民主指数”中的得分较高,但是其“主观民主指数”却处于较低水平;处于散点图右下方的越南、约旦、卢旺达等国,“主观民主指数”较高,但是这些国家在“客观民主指数”方面的排名却不高;还有像斯威士兰、白俄罗斯等国,“客观民主指数”与“主观民主指数”都处于较低水平。

图1发展中国家机构民主指数与本国民众民主程度评价均值的散点图

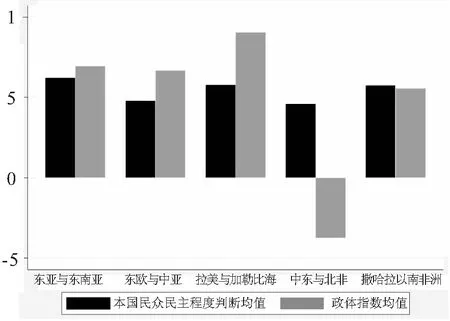

其次,相比“主观民主指数”,“客观民主指数”的评分层级被刻意放大。“客观民主指数”的分值差为-10到10,大于“主观民主指数”的差值范围,而“客观民主指数”的内部差别(std dev=5.31)也远远大于“主观民主指数”的内部差别(std dev=1.15),如果将“客观民主指数”的负分值处理成缺失值,其内部差别(std dev=2.64)仍然大于“主观民主指数”的内部差别,这说明“主观民主指数”的数据分布呈现的是“两边小,中间大”的特征,而“客观民主指数”的数据分布呈现的则是非常明显的层级特征,导致这种差别的主要原因是“客观民主指数”建立于“先分类,再打分”的方法论之上。图2按照地域把上述70多个发展中国家进行了归类,深色柱代表的是同一地域国家在2010至2014年期间“主观民主指数”的均值,浅色柱代表的是同一地域的国家在2010至2014年期间“客观民主指数”的均值。可以看出,虽然东欧与中亚、中东与北非相关国家的“主观民主指数”要低于其他地域的相关国家,但这种差别的分值却不大。反观这些国家的“客观民主指数”,地域之间的差别较大,拉美国家得分高于其他地区,而中东和北非国家的“客观民主指数”的均值小于零,也就是说,在政体指数的评价体系中,这一地域的相关国家大都被列入“非民主”国家之列。

图2 不同地域国家政体指数与民众民主程度评价的柱状图

最后,晴雨表调查项目会让受访者回答他们对本国民主运行方式的满意度,这一条目不同于“作为一项制度,民主是否优于任何其他的政府形式”这样的抽象问题,它探讨的是“民主的实践”问题*彼得·史密斯:《论拉美的民主》,谭道明译,南京:译林出版社,2013年,第360页。。不仅如此,该题并未对受访者就国家是否是民主政体的问题进行引导,能够较为客观地呈现民众对本国政体运行效果的判断。笔者将2010—2014年全球晴雨表中相关国家的民众对本国民主运行方式满意度的均值纳入数据库,对其与“主观民主指数”的相关性以及其与“客观民主指数”的相关性进行检验,结果表明,民众对本国民主运行方式满意度的均值与“主观民主指数”显著相关(sig=0.001),相关系数达到了0.768,但是其与“客观民主指数”并无相关关系(sig=0.15)。可以看出,民众对本国民主程度的判断更看重的是民主运行的绩效,而非民主的具体形式。

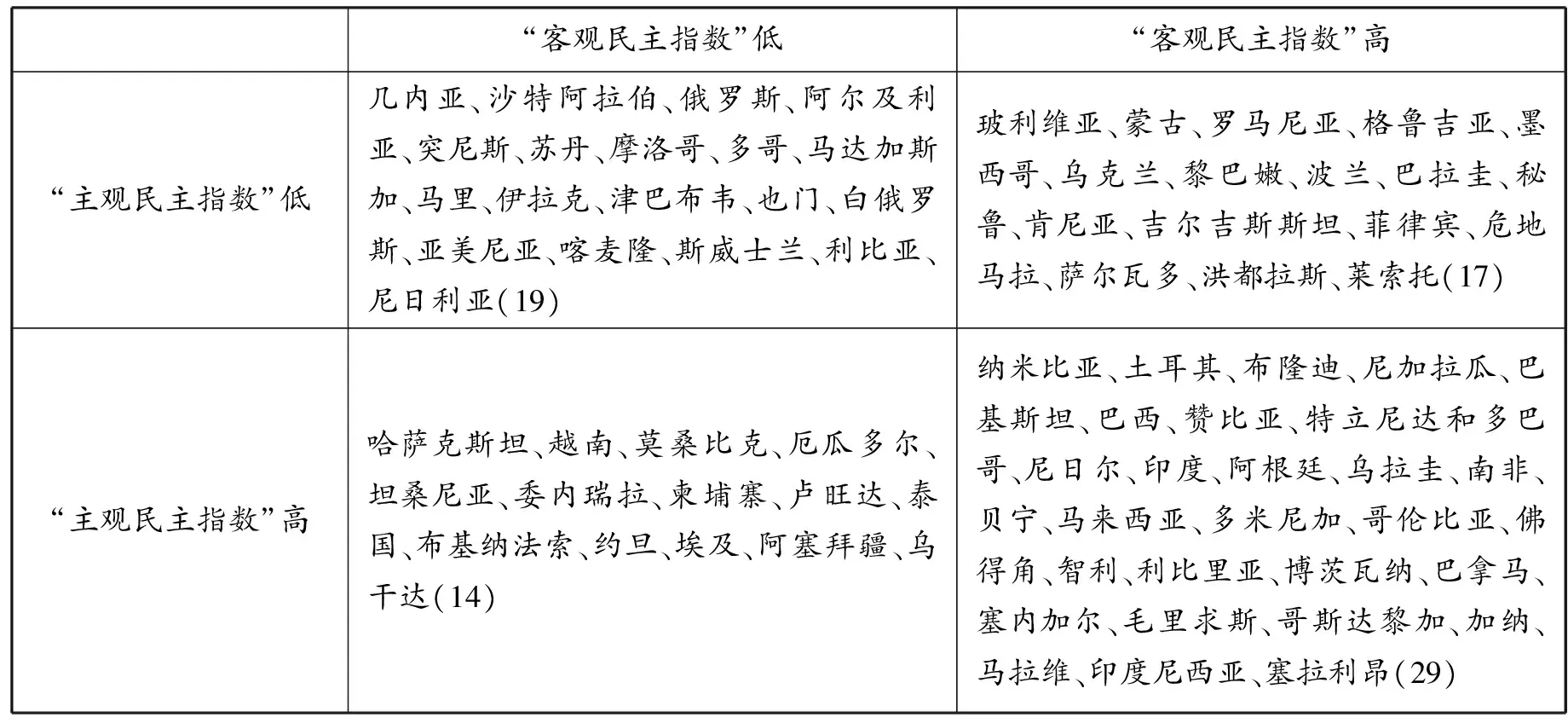

做完上述说明之后,便可以展开具体的类型化建构工作。本项研究根据“客观民主指数”与“主观民主指数”两个指标将发展中国家民主发展道路划分为四种类型(见表2):分别是“客观民主指数”高、“主观民主指数”高的国家,“客观民主指数”高、“主观民主指数”低的国家,“客观民主指数”低、“主观民主指数”高的国家以及“客观民主指数”低、“主观民主指数”低的国家。前两类国家,一般都采用了西方国家以选举为核心的民主模式。但是在实际运行过程中,第一类国家的民众对本国民主的程度评价较高,民主体制的运行暂且得到了稳定,故笔者将其称为“西方导向民主巩固国家”。而对于第二类国家,民众对本国民主程度的评价普遍较低,笔者将其称为“西方导向民主不稳定国家”。第三种类型的国家,一般是后发现代化国家,其以第三波民主化国家的民主乱象为鉴,希望探索符合本国国情的民主发展道路,民众对本国民主程度的评价也较高,又因其没有盲目采用选举民主制度,因而在机构民主指数中的得分较低,笔者将其称为“自主探索民主发展道路国家”。而对于第四类国家,民众与评级机构给予的民主程度评价均较低,故将之称为“民主欠发展国家”。

表2 四种类型民主发展道路的发展中国家列表

三、不同民主发展类型国家的绩效评估

有的人认为民主本身就是目的,但也有人认为,民主是实现其他诸种重要社会价值的手段*Philippe Schmitter, Terry Lynn Karl, What Democracy Is...and Is Not, Journal of Democracy, vol. 2, no. 3(1991), pp. 75-88.。然而,不管对民主含义的理解有着怎样的分歧,都不能否认民主政体的绩效对于确立民主合法性的作用。一个长期处于低政府绩效的国家,不管其民主“程度”如何,都很难让人对其未来的民主发展充满信心。本章将按照上一章对发展中国家民主发展类型的分类,对不同组别的发展中国家的政体绩效进行评估。我们选取了7个指标来衡量一个国家的基本治理状况。这7个指标可分为经济绩效和治理绩效两大类,经济绩效的4个指标分别是人均GDP、GDP增长率、通货膨胀率和失业率,数据来源于世界银行数据库;治理绩效有3个指标,分别是政府效能(Regulatory Quality)、法治(Rule of Law)和腐败控制(Control of Corruption),数据来源于世界银行发布的全球治理指数(World Governance Indicators,简称WGI)。因为本文选取的是在2010年至2014年之间的民众调查数据,故除了呈现调查实施年份的绩效数据,还会呈现2005至2010年(6年)和2005至2014年(10年)的相关数值。

表3展示了不同民主发展类型的发展中国家在与经济有关的四项指标上的数值。首先,在人均GDP的指标上,西方导向民主巩固国家在调查实施年份以及6年、10年上的均值都要高于其他三类国家。自主探索民主发展道路国家的人均GDP要低于其他三类国家。但是从时间上来看,这种差距在缩小。相比2005至2010年人均GDP的6年平均值,自主探索民主发展道路国家在调查年份的人均GDP均值增加了1268美元,仅次于西方导向民主巩固国家。

其次,就GDP增长率而言,在四组国家中,表现最为出色的是自主探索民主发展道路国家,其GDP年均增长率基本维持在6%以上,在不同的时间段,都要比西方导向民主巩固国家高出一个百分点。民主欠发展国家,在2005至2010年期间的年均GDP增长率要高于西方导向民主不稳定国家,但是当时间线延长至2014年,这种优势便不再存在。

再次,就通货膨胀率而言,四组国家中,民主欠发展国家的通货膨胀率要略高于其他几组国家;西方导向民主巩固国家与西方导向民主不稳定国家的通货膨胀率都略低于自主探索民主发展道路国家;但就调查实施年份的数据而言,自主探索民主发展道路国家的通货膨胀率低于其他三组国家,只有5.9%。

最后,就失业率而言,四组国家中,表现较差的是民主欠发展国家,表现最好的是自主探索民主发展道路国家。在2005至2014年的十年间,民主欠发展国家的失业率一直徘徊在10%左右,自主探索民主发展道路国家的失业率保持在6.5%左右。西方导向民主不稳定国家的失业率要好于西方导向民主巩固国家,前者的失业率一直保持在7%左右,低于后者的9%。中国的失业率则一直维持在4%左右,远远低于四类国家的平均水平。

表3 四种民主发展类型的发展中国家的经济绩效(2005—2014年)

①因为世界价值观调查和晴雨表调查在不同国家进行的年份会有差别,而对于不同国家经济绩效和治理绩效的统计是按照相关调查进行的具体年份进行的,所以本文在表格3 和表格4 中用“调查实施年份”而不是具体的时间来表示每一组国家相关调查进行当年的经济绩效和治理绩效的均值。 ②民主欠发展国家通货膨胀率去除了津巴布韦2006、2007 年的数据,因为这两年的数据过大,严重影响估计值。

再来看四类不同民主类型的发展中国家在治理绩效上的表现(见表4)。首先,西方导向民主巩固国家在政府效能、法治与腐败控制三个指标上的得分要高于其他三类国家。自主探索民主发展道路国家除了在政府效能指标上略低于西方导向民主不稳定国家,在法治和控制腐败两个指标上的分值都要高于后者。民主欠发展国家的表现较差,在三个指标上的得分均低于其他三类国家。其次,我们发现,与每组国家在经济数据四个指标上“各有千秋”不同,它们在治理绩效的三个指标上的得分具有明显的正向效应。如果我们将2005至2014十年间的政府效能、法治与腐败控制三个变量的数值加总并计算平均值作为政府绩效分值的话,四组国家政府绩效得分分别为47.74、36.44、36.02和25.56。可以看出,自主探索民主道路国家的治理绩效要高于西方导向民主不稳定国家和民主欠发展国家。

表4 四种民主发展类型的发展中国家的治理绩效(2005—2014年)

从总体上来看,在本文论及的79个发展中国家中,自主探索民主道路国家比西方导向民主巩固国家与西方导向民主不稳定国家拥有更高的GDP增长率和更低的失业率,但是在人均GDP与通货膨胀率方面的表现要差于后两者。自主探索民主道路的发展中国家的治理绩效高于西方导向民主不稳定国家,但要低于西方导向民主巩固国家。在西方导向民主化国家中,民众民主程度评价高的国家比民众民主程度评价低的国家拥有更高的人均GDP和GDP增长率,但是通货膨胀率和失业率也更高;在治理绩效上,前者明显高于后者。而民主欠发展国家,无论是在经济绩效上,还是在治理绩效上,在四组国家中的表现都最差。

四、余 论

无论是机构民主指数还是民众对民主的主观评价,当我们试图通过同一套概念框架与测量工具对不同社会情境及其中的行动者进行认知时,这套认知工具获取的信息能否代表相同的东西,能否用于跨社会情景的研究,这本身就需要我们不断地反思。约瑟·阿勒曼(Jose Aleman)和伍兹·德韦恩(Dwayne Woods)就认为世界价值观调查得出的数据不具有跨国等值性,因而不能用于跨国比较*José Alemán, Dwayne Woods, Value Orientations from the World Values Survey: How Comparable Are They Cross-Nationally? Comparative Political Studies, vol. 49, no. 8( 2016), pp. 1039-1067.。国际评级机构民主指数也同样受到类似的质疑。囿于篇幅所限,这里不再对这些技术性问题带来的争论做过多讨论。

本文的目的不是对发展中国家的民主发展进行“定性”或者“排名”,而是试图将政体指数和本国民众民主程度评价的均值作为测量民主的两个维度,基于这两个维度来建构特定时期发展中国家民主发展道路的类型,并对其经济绩效和治理绩效进行考察。当然,这种类型学意义上的建构还有诸多不足,比如,采用的民意调查数据是截面数据而不是追踪数据;数据覆盖的时间范围有限;民意调查来自于不同的调查,为进一步的深入研究增加了困难。然而我们仍然在研究中发现了很多有趣的现象:第一,已有研究指出对民主体制的绩效期望仍然是影响“民主摇摆国家”民众对民主体制支持度的最有力因素*Michael Bratton, Robert Mattes, E. Gyimah-Boadi, Public Opinion, Democracy, and Market Reform in Africa, New York: Cambridge University Press, 2004, pp. 10-15.。但是,事实上发展中国家是否采用自由民主政体,与其政体绩效尤其是经济绩效之间并没有显著的正向关系。第二,相比“主观民主指数”,发展中国家在“客观民主指数”中的分布具有更明显的梯度差异。换句话说,无论“主观民主指数”有着多么复杂的聚合规则和统计技术,决定不同国家“民主程度”以及民主排名的仍然是指数制定者基于“自由”“选举”等自由民主关键原则的“主观”评判。第三,本项研究所表明的“主客观民主得分”的背离并不是某一个地区或国家的特有现象,在79个发展中国家中,超过三分之一的国家都存在这一现象。因而,常见的可用来解释某一国家或者某一类国家民众的民主态度与“西方标准”不符合的理论,如批判性公民论、文明冲突论、东亚价值观论等*参见拉里·戴蒙德《民主的精神》,张大军译,北京:群言出版社,2013年,第17~36页。并不能为此问题提供一个普遍性的解释框架。

当机构民主指数的“科学性”数据与民众自身的感知出现偏差的时候,我们就不得不将视野转向机构指数背后的“意识形态”属性。同是对一个国家的民主发展状况进行评价,国际机构的民主指数与本国民众的民主评价却有着明显的背离,这本身就是一个十分有趣且常被人忽略的现象。不仅如此,当民众的民主评价与机构民主指数并无显著的关联时,尤其是当民众对本国的民主发展程度评价和民主支持度并没有地域上的显著差异时,一些西方学者却能结合机构指数与民意调查来证明某些国家民主政治的稳定发展,而对那些被认为是非民主或者民主运行不良的国家,民意调查的数据就会被这些学者选择性地遗忘。由此也可以看出,西方评级机构的民主测量看似让民主更直观,其实不过是打着科学的幌子来垄断国际民主话语权。机构民主指数创立的初衷正如伊恩·夏皮罗所言,对那些已经实行选举民主或者尚未实行选举民主的国家的民众,反复给他们灌输支持选举民主的理念,是非常明智的选择,即使他们还不清楚这有多么重要,抑或事实上还不知道如何才能更好地实现民主的本来目标*伊恩·夏皮罗:《民主理论的现状》,王军译,北京:中国人民大学出版社,2013年,第8~9页。。借助于全球化与网络信息技术的发展,挂着“科学性”与“客观性”标签的机构民主指数的影响也越来越大,但这并不代表机构民主指数会受到越来越多的认同。20世纪末,当所谓“第三波”民主化浪潮袭来的时候,猪口孝教授在谈论民主的未来发展时却写道:一方面是民主观念与制度正在不断扩张,另一方面,民主包含的内容与适用范围正在不断缩减。正因为民主的兴盛,所以才有民主的衰落*猪口孝、爱德华·纽曼、约翰·基恩:《变动中的民主》,第4~5页。。笔者认为,这句话同样适用于机构民主指数的发展,一方面,伴随着越来越复杂的指数体系的发展,机构民主指数暴露出越来越多的弊端,而这一系列弊端的根源,并不是所谓的“科学性”不足,而是因盲目追求“科学性”而导致深陷“科学性”陷阱的“二律背反”式困境*赵卫涛、张树华:《西方民主测量的理论局限与政治反思》,《政治学研究》2016年第4期。。另一方面,第三波民主化国家的民主衰退和民主崩溃的现实,让越来越多发展中国家的民众与管理者逐渐从“民主的迷思”中醒悟过来,民主化问题的研究者也开始走出对自由民主理论照搬照抄的“理论迷失”,重塑把民主化理论建构融入到特定的文化与社会情境之中的“理论自觉”。

此外,在防范西方评级机构有关民主指数的实证陷阱的同时,对民意调查数据也同样需要加以辨别。我们发现,许多区域性的社会调查都离不开欧美国家的大学或研究中心的参与和指导,当这些机构和研究人员在设计有关调查问卷时,他们构想的有关民主、自由、法治等题目背后的逻辑依然未能摆脱西方中心主义的窠臼。如果说“客观民主指数”的缺陷和政体歧视从一开始就显露无遗的话,那么一些西方学者有选择地使用民意调查数据配合“客观民主指数”来证明西方自由民主价值的普适性,对广大第三世界国家的民众来说,则更具有迷惑性。最明显的例子来自于民众的民主支持度,世界价值观调查和晴雨表调查的问卷中都会有一系列题目测量受访者的民主—权威倾向,其中有一题是问及人们在多大程度上以同意下述说法的方式支持民主:民主可能有其自身的问题,但要好于任何其他的政府形式。调查结果显示,各个国家的受访者对于这个问题的赞成比例都维持在一个较高水平。有学者便借此鼓吹,西方的自由主义民主是普世价值,所谓的民主的文化悲观论根本不存在。这些学者在偷换民主概念的同时,也忽略了民众对民主的认知存在着巨大的文化和地域差异。随着中国经济的发展和国际影响力的不断扩大,越来越多的研究机构和学者参与到跨国、跨区域的科研合作中去。当我们参与国际机构的指数研究或者研发自己的自由民主的相关指数时,需要警惕西方国家的“指数陷阱”,将制度、文化和绩效结合起来,既要重视概念本身的理论范畴,也要参考民众的主观评价。唯有如此,才能避免概念测量的主观中心主义的错误倾向。