国际数学教育的社会—文化研究趋势与中国研究者的工作

2018-07-11黄秦安

黄秦安

国际数学教育的社会—文化研究趋势与中国研究者的工作

黄秦安

(陕西师范大学 数学与信息科学学院,陕西 西安 710119)

数学教育的社会—文化研究是近数十年来国际范围内的一个趋势.它不仅是全球数学教育研究逐步深化和专业化发展的突出标志,还具有更为深远的解构西方中心主义,承认世界文化多样性的时代背景.数学文化研究、数学教育的文化研究和数学教育的社会研究构成其基本论题.在人类学视野和民族学视野中所开展的数学教育研究、数学教育中的跨文化、种族与性别以及政治学等研究领域是其焦点和难点.国际数学教育的社会—文化研究对中国数学教育有很好的借鉴价值,中国研究者的成果值得期待.

国际数学教育;社会—文化研究;跨文化研究;民族数学;教育人类学

20世纪末以来,数学教育的社会—文化研究开始在国际范围内逐步兴起,取得了丰硕的学术成果并获得了广泛的影响.国际数学教育的社会—文化研究都有哪些基本的论题?其研究的热点、焦点与难点何在?它对数学教育的理论与实践有什么样的影响?更为重要的是,国际范围内数学教育的社会—文化研究(成果)对中国数学教育的理论视界和未来形态有怎样的启示和借鉴?中国研究者做了哪些相关的研究?这些都需要加以探究和梳理.

1 国际数学教育中社会—文化研究的基本论题

20世纪80、90年代以来,随着数学教育在全球范围内的深入开展,数学教育社会学、数学教育的文化与跨文化研究、基于人类学视域乃至于政治学视角的研究逐渐兴起并取得了富有特色和开创性的研究成果.在研究领域广泛、研究内容丰富、论题众多复杂的数学教育社会—文化研究中,可以归纳出3个基本的研究论题.

一是关于数学文化的研究.美国数学家怀尔德在《数学概念的进化》和《作为文化系统的数学》两本书中,曾较为系统地表达了自己对数学文化的理解和认识[1].美国数学史家克莱因著有《西方文化中的数学》一书,克莱因在书中认定并论证了数学作为西方文化的一个重要组成部分以及在人类文明和科学进步中扮演着突出角色.20世纪80—90年代,英国学者布鲁尔和欧内斯特等学者表达了数学知识是根植于文化的一种基本方式的见解.随后,有更多的学者关注了在不同文化中数学知识和活动的性质[2].由此,数学也展现出其多样丰富的人类文化学、社会学、政治学、美学、历史学、民族学和教育学等意蕴.

二是数学教育的文化研究.在国际上,数学文化的研究常常是与数学教育的文化研究紧密结合在一起的.著名数学教育家比绍普在其编著的《数学教育与文化》一书中,力图让数学教育工作者更多地意识到社会文化、多重文化和语言对数学教与学的影响.这本书汇集了相关领域研究的代表性成果,展现了在过去15年中国际范围内对数学教育的社会文化本质的探讨以及数学教育所受到的社会文化因素的影响[3].其中的基本论题集中在对诸如文化与数学教育,在文化冲突情境中的学校数学,文化环境中的数学教育价值,数学教育与学生个性的发展等问题的研究上.《数学教育与文化》一书出版后,引起了很大的学术反响,但对于该书也不乏争议、反思与批评之声.切沃拉德在数学教育的国际知名刊物《数学的教育研究》()上撰文,在肯定了《数学教育与文化》一书中涉及内容的思想性、信息性和智力挑战性之后,也提出了对其中所采用的概念和研究方法,尤其是文化的概念和文化研究方法的质疑[4].由于数学教育社会—文化研究的许多领域都是尝试性和开拓性的,这种针对数学教育研究中的焦点和难点问题进行的争鸣是很自然的也很有必要性.

三是关于数学教育的社会研究.数学教育的社会研究是近数十年来国际数学教育的一个重要领域.20世纪90年代以来“数学社会学成为数学教育和数学哲学话题的核心成分”[5].在2013年出版,由5位国际数学教育著名学者主编的《国际数学教育手册(3)》中,对数学教育的社会、政治和文化维度的探讨位居4个主题之首1.这也充分表明了数学教育的社会研究在近年来国际数学教育研究中的重要地位[6].该手册的主编之一克莱门茨在该书的导言中所说:“在过去十年里有一些最主要的发展.其中第一个就是与雷曼称之为数学教育的社会转向相关的.许多学者都把注意力投向了社会文化理论在这一日益增长的应用领域.”[7]雷曼是数学教育社会文化研究领域的开创者之一.在1989年发表的“建构主义,数学与数学教育”一文中,雷曼站在直觉主义的建构主义立场上谈论相关问题.雷曼认为:“建构主义作为一种可以选择的范式,对于数学教育具有丰富和重要的意义.”[8]到了20世纪90年代之后,雷曼的数学教育社会学思想有了进一步的发展,他特别强调了“主体间性”在数学学习中的作用,并将之视为对极端建构主义者(radical constructivist)范式的一种挑战.把皮亚杰的个体建构理论与维果斯基的社会建构进行对比就会发现极端建构主义对儿童学习数学的解释力不足.雷曼主张,极端建构主义应走向社会建构主义并与主体间性相结合[9].这种研究范式的新取向是值得关注的.

在“文化、话语心理学:数学教学的社会文化研究方法”一文中,雷曼强调了社会文化视角对研究数学教学的重要性.雷曼在其研究中力推“社会文化方法”,“社会文化方法”的目标,一方面是解释人类行为之间的关系,另一方面是探求这种行为发生的文化、制度和历史情境.雷曼以文化、语言和话语实践为中心视角,学习行为就可以看作是进入社会实践之前的一种准备.而参与文化实践时的知识都是以一种学习的认识论原理存在的.维果斯基的社会建构主义思想被雷曼进一步发展,并开创了数学课堂的实证研究范式.诸如表现在课堂中的社会关系,数学语言、意义、联结、策略和人工制品等各个领域[10].与多年以来数学教育较为传统和单一的内部视角(如课程论、教学论和学习论)与范式相比,数学教育社会研究范式拓展了研究的领域和视阈,对于数学教育在整体上有重要的理论和实践价值.

2 数学教育中社会—文化研究的焦点与热点论题

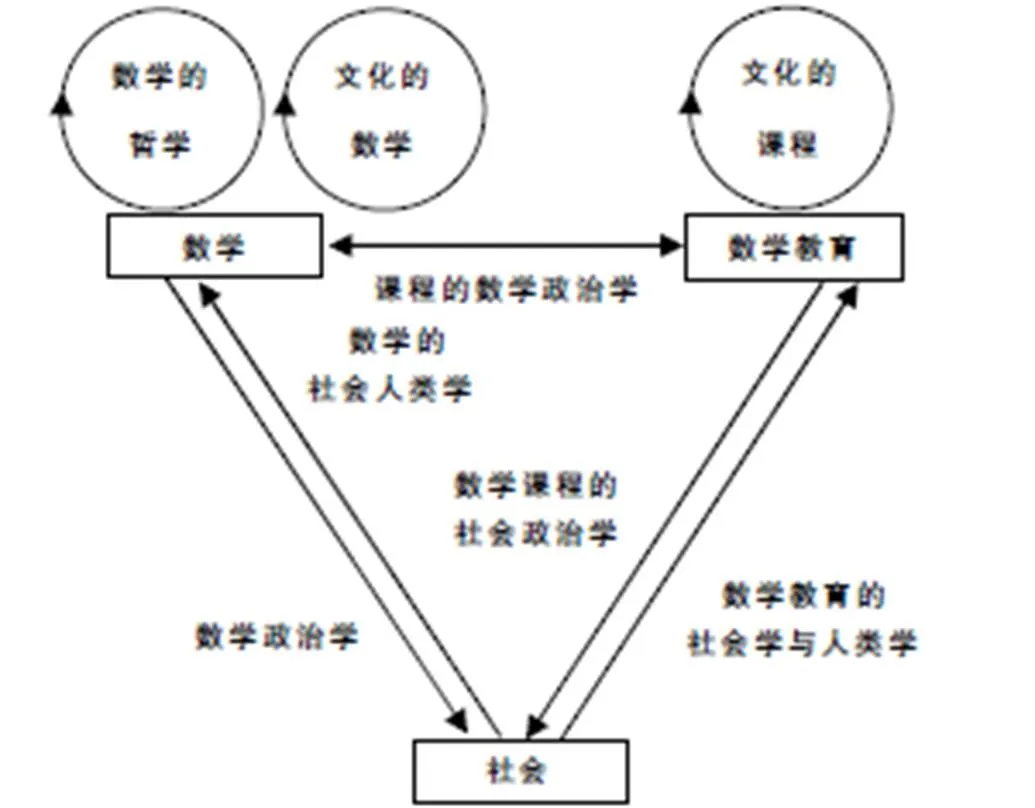

把数学和数学教育与世界不同民族、不同文化、不同社会形态的时代意识、民族精神和传统文化联系起来,揭示了数学与数学教育的社会属性和文化特征及其多样性、复杂性、区域性、历史性和民族性,是国际数学教育社会—文化研究的总体趋势.在研究领域纵横交织的数学教育社会—文化研究中,不同的学科之间存在着怎样的关联?巴顿曾绘制了一幅数学教育相关学科的关系结构图[11](见图1).其中,数学哲学、数学文化与数学课程等学科成为数学与数学教育相互交融的结果.而直接将这两者联系起来的是课程的数学政治学.在以数学、数学教育和社会为三角形3个顶点的框架内,产生了数学的社会人类学和数学课程的社会政治学等交叉学科.数学政治学成为数学与社会联结的一个桥梁,而数学教育的社会与人类学则成为联结数学教育与社会的一个纽带.这样一种结构图式成为揭示存在于数学、数学教育和社会之间复杂关联的一个方式.

在人类学和民族学视野中所开展的数学教育研究,既是教育人类学的基本思想与数学教育相结合的一个典范,也是数学教育社会—文化研究的一个专门领域.图1中的三角形网络框架中展示了多视角下的数学教育相关研究领域的一个典型的聚焦.人类学视角是社会学、生物学、文化、种族、性别、语言学、历史学等多种知识类型与学科的一个重叠、延伸和交叉领域.在教育学中,人类学研究方式也开始被广泛使用,教育人类学就是这样一个有广阔前景的新领域.在数学与数学教育中的人类学视角中,比较有影响的有巴顿的《数学与数学教育的人类学视野》一文,其中巴顿提出了一个7种数学形态构成的连续统,包括“纯粹数学”、“应用数学”、“数学研究”、“文化环境中的数学”、“对数学文化的描述”、“数学的文化系统”和“数学作为一种文化现象”[12].从第四种类型开始,文化因素开始出现,数学被植入一种文化环境中.在第六和第七个类型中,数学成为一种文化系统和文化现象,数学完成了与文化的完美结合.虽然巴顿提出的这一数学人类文化学的谱系,未必是按一种线性的递进关系构成的,但从数学向数学文化的过渡中,注重数学中文化成分以及数学在文化中构成性的见解是值得赞许的.

图1 数学和数学教育与社会的相关学科与领域

对民族数学的强调和弘扬,是数学教育民族学视角的一个突出亮点.巴西著名数学教育家安布罗西奥在研究中特别强调了为了避免文化心理的阻塞,有必要把民族数学并入课程的观点[13].这一见解可谓高屋建瓴,其学术指向已经超出学校数学和教育的范围,深入到了不同民族相互理解、和谐共处的国际政治高度.格迪斯在《民族数学与数学教育》[14]一文中,把民族数学看作是一种新的快速扩张的研究领域.民族数学会迫使每一个研究者反思数学的历史;重新思考数学学习的认知模式;重新审视数学教育的目标、内容和方法;重新考量数学的文化角色;重新认识数学是什么[15].

数学教育中的跨文化、数学与性别、语言学以及政治学等研究领域.以文化的视域去关照数学教育,势必要从单一的文化样态扩大到跨文化的视界当中.数学教育的国际比较研究也因此构成了世界范围内数学教育发展的一个突出热点.在“数学教育的国际比较研究”一文中,芒迪和施密德通过对“TIMSS”和“PISA”2两个国际项目进展情况的综述,揭示了这两大项目的运作所提出的合作与面临的挑战并存的机遇与态势[16].在跨文化领域,东方文化与数学教育的话题开始受到越来越多的关注[17].在数学、跨文化与性别的研究中,科布利茨关于数学与性别的跨文化考察属于开创性的工作[18].厄奇克对国际视野下性别与数学教育的研究予以了回顾[19].瓦莱罗开展了数学教育社会政治视角的研究[20].还有一些学者在不同文化背景和特定社会历史时期对数学教育关涉的事件和人物的评述等,都从微观或宏观的视野对数学教育的研究领域进行了开拓或拓展.

3 数学教育社会—文化研究中的疑难论题与中国研究者的工作

由于数学教育的社会—文化研究在许多领域尚处于开创阶段,相关的许多基本理论问题都在探索之中,因此很多研究主题都还不仅没有定论,而且研究者对许多问题的看法也不尽一致,有的甚至还有很大的争议甚至是针锋相对的观点.比如,在论及民族数学这一话题时,几个不可回避的关键问题是:数学如果不是文化或社会无涉的,那么数学是否由文化性或社会性决定?文化究竟在怎样的范围内和程度上对数学知识和数学教育产生着影响?数学与民族文化、习俗、思维方式乃至政治制度、宗教信仰有着怎样的复杂关联性?关联度究竟是怎样的?这些问题都很有挑战性且没有确切的答案.对于大多数民族数学研究者所持有的“数学是文化相关”CRT(Cultural Relativity Thesis)的论点,就有学者提出了不同的看法.西门就认为:“数学是文化独立的和普遍的.”西门从词源学、社会教育学、历史人类学和依据数学的普遍应用性等4个视角阐述了数学的文化无涉性,并将这一立场称之为CIT(Culturally Independence Thesis)[21].

这些重要且尖锐的论题不仅在当代具有重要的学术价值,而且都是由来已久的难题,迄今在国际学术界仍没有一致的看法.数学是否有超越文化性的知识品质,就有历史上形成的柏拉图主义、唯名论、约定主义、形式主义、直觉主义、经验主义、拟经验主义和社会建构主义等不同的见解.无疑,数学是一种人类活动,但数学作为人类活动的产品,当其“自为性”日益扩张的时候,与产生自己的人类活动逐渐疏远了.“数学从产生它的活动中获得了一定的自主性,变成了一个活的、生长的有机体.”[22]但这并不意味着数学走向了自我封闭和完全独立,数学通过不断地从其他学科和现实境遇中获取其知识阐发的灵感,以更加丰富的“语义学”和“谱系学”方式,透过教育媒介(特别是在互联网时代)与人类文化互动,形成了内容与含义丰富的数学—教育—文化间性.

需要指出的是,在当代数学教育语境下的“种族数学”(或称为民族数学)概念与“种族主义数学”言论具有完全不同的含义.“一群人在日常情境下解决问题所发展出来的数学被称为‘种族数学’.”[23]将所论及话题和论点中具有种族偏见与歧视色彩的称之为具有“种族主义”倾向的,而“种族”这个概念本身是中性和客观性的.很明显,排除掉“种族优越论”“种族歧视”和极端民族主义之后的话语语境才是具有学术意义并值得继续进行研究的.

相对看来,有些自称为数学教育改革的研究,在某种颇具前卫和后现代彩头的研究路径上走得偏远了.例如约翰·凯勒迈尔就把他的数学课程目标定位于“改变学生对数学理解的第一步,使他们认识到数学中的男性至上主义、种族主义或精英主义”[24].数学课程的目标被赋予了浓厚的科学权力政治学与种族学色彩,这样就远远偏离了数学教育的核心价值,是不能被认同和提倡的.

国际数学教育的社会—文化的研究不再局限于数学教育的传统范畴,而是深入到了社会价值和教育观念等广泛的层面,诸如机会与平等、选择与自由等教育元叙事领域[25-26].尽管其中某些研究也存在着这样或那样的一些不足和缺憾,但整体而言,国际数学教育的社会—文化的研究价值是值得肯定的.在未来,有必要深入阐释这些不同研究视角之间在本体论视域的关联性.而不同国家和民族具有典范性、标志性和特色性文化传统的数学教育研究也有待于深入地发掘.

国际范围内的数学教育社会—文化研究成果对中国数学教育有怎样的借鉴和影响?是近年来中国数学教育特别予以关注的一个问题并且取得了许多骄人的研究成就.例如香港大学梁贯成教授在文化差异的视野下对东西方学生数学学习的比较研究,在国际数学教育界获得了很好的评价[27-28].这一方向的另一个突出的开创性案例是旅美华裔学者马力平博士对中美小学数学教师对数学理解的比较研究成果[29].近十余年来,以南京大学郑毓信教授、北师大曹一鸣教授和华东师大徐斌艳教授等为代表的一批研究者与国际数学教育界开展深入合作,取得了一批令人瞩目的研究成果.郑毓信教授在谈到国际数学教育的理论研究对中国的启迪总结道:“第一,研究重点的必要转移;第二,加强总结与反思以促进数学课程改革的深入发展;第三,大力提倡实践工作的新定位:反思性实践.”[30]“国际比较研究越来越考虑文化因素的重要性,大量的国际比较研究正更多地关注社会和文化背景的作用.”[31]曹一鸣教授带领的团队在数学课程与教学内容方面开展的国际比较研究填补了中国数学比较教育研究领域的多项空白[32-33].还有学者更进一步关注了对具体某个国家课程标准的评介和跨文化视域下教育发展阶段的研究[34-35].在国际视野下开展的中国数学教育的社会—文化研究正方兴未艾,前景值得期待.

在民族数学、民族数学文化领域的开拓是中国民族文化特色数学课堂的典型现实范例.中国少数民族地区的数学文化有着悠久的历史,既有和汉族的共同点,也有自身民族文化的独特性.在数学教育中如何发挥民族数学文化的优势,开展跨文化数学教育,对于少数民族地区的数学教育至关重要.由于中国幅员辽阔,地区差异和民族差异都很大,因此,以一种宏观与微观相结合、民族志与民族数学史相结合等多学科视角探讨数学教育问题,是很有必要且大有可为.数学教育只有与自身传统文化有机地交融,才能获得其长久深远的效力.数学教育的开展必须与民族文化心理相适应,才能获得其最佳的结合点.

在此,一个需要坚持的基本研究思路是:中国特色的数学教育社会—文化研究应借鉴国际视域中的有益成果,要取其精华、去其糟粕.防止极端和过头的数学教育研究倾向,保有并弘扬自身文化优秀传统,彰显当代社会发展的特征,坚定中国数学文化与数学教育的自觉和自信,逐步让中国数学教育走向世界.

国际范围内广泛开展的数学教育的社会—文化研究作为数学教育视角与方法的一场意义深远的革命,开创了数学教育研究的新范式.它具有十分重要和丰富的教育学、教育社会学和教育哲学价值.其中一个极其深远的价值在于,它从本体论和认识论范式上颠覆了传统上长期存在于数学和数学教育中的西方文化中心与学术霸权范式.可选择的、多样化的数学文化形态和多元数学范式的建立,解构了存在唯一绝对的数学理念和真理的宏大叙事.世界各国家与不同民族之间数学与数学文化的交流和融合,提供了不同国家与不同民族之间平等交流与和睦相处的范例.对中国少数民族数学教育与数学文化深入和广泛的探索,不仅有利于少数民族地区数学教育的普及和提高,而且对于促进民族团结和少数民族地区社会、经济和文化的整体发展都有着重要的现实意义.

[1] SMORYNSKI C. Mathematics as a cultural system [J]. The Mathematical Intelligencer, 1983, 5 (1): 9-15.

[2] BARTON B. Making sense of ethnomathematics: ethnomathematics is making sense [J]. Educational Studies in Mathematics, 1996, 31 (1/2): 201-233.

[3] TRUCKSON E. Mathematics education and culture (P, L) by Alan J. Bishop [J]. The Mathematics Teacher, 1989, 82 (5): 394-395.

[4] BISHOP A J. Mathematics education and culture [M]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988: 118.

[5] CHEVALLARD Y. On mathematics education and culture: critical afterthoughts [J]. Educational Studies in Mathe- matics, 1990, 21 (1): 3-27.

[6] RESTIVO S, BAUCHSPIES W K. The will to mathematics: minds, morals, and numbers [J]. Foundations of Science, 2006, 11 (1): 197–215.

[7] CLEMENTS M A, Bishop A J, Keitel C, et al. Third international handbook of mathematics education [M]. New York: Springer, 2013: vii.

[8] LERMAN S. Constructivism, mathematics and mathematics education [J]. Educational Studies in Mathematics, 1989, 20 (2): 211-223.

[9] LERMAN S. Intersubjectivity in mathematics learning: a challenge to the radical constructivist paradigm [J]. Journal for Research in Mathematics Education, 1996, 27 (2): 133-150.

[10] LERMAN S. Cultural, discursive psychology: a sociocultural approach to studying the teaching and learning of mathematics [J]. Educational Studies in Mathematics, 2001, 46 (1/3): 87-113

[11] BARTON B. Making sense of ethnomathematics: ethnomathematics is making sense [J]. Educational Studies in Mathematics, 1996, 31 (1/2): 201-233.

[12] BISHOP A J. International handbook of mathematics education [M]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996: 1 038.

[13] GERDES P. On culture, geometrical thinking and mathematics education [J]. Educational Studies in Mathematics, 1988, 19 (2): 137-162.

[14] GERDES P. Ethnomathematics and Mathematics Education [M] // BISHOP A J. International handbook of mathematics education. New York: Springer, 1996: 909-943.

[15] GERDES P. Reflections on ethnomathematics [J]. For the Learning of Mathematics, Special Issue on Ethnomathematics in Mathematics Education, 1994, 14 (2): 19-22.

[16] FERRINI-MUNDY J, SCHMIDT W H. International comparative studies in mathematics education: opportunities for collaboration and challenges for researchers [J]. Journal for Research in Mathematics Education, 2005, 36 (3): 164-175.

[17] LEUNG F. Chinese culture, islamic culture, and mathematics education [M] // BISHOP A J. Critical Issues in Mathematics Education. New York: Springer, 2008: 135-147.

[18] KOBLITZ A H. Mathematics and gender: some cross-cultural observations [M] // BRUMMELEN G V, KINYON M. Mathematics and the Historian’s Craft. New York: Springer, 2005: 329-346.

[19] ERCHIVK D B. A review of international perspectives on gender and mathematics education: it really is about gender [J]. ZDM, 2011, 43 (6-7): 1 021-1 024.

[20] VALERO P. Socio-political perspectives on mathematics education researching the socio-political dimensions of mathematics education [J]. Mathematics Education Library, 2004 (35): 5-23.

[21] CIMEN O A. Discussing ethnomathematics: is mathematics culturally dependent [J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014 (152): 523-528.

[22] MACHOVER M. Towards a new philosophy of mathematics [J]. The British Journal for the Philosophy of Science, 1983, 34 (1): 1-11.

[23] MUNETSI C. Ethnomathematics [J]. The Mathematics Teacher, 1995, 88 (1): 74.

[24] KELLERMEIER J. Mathematics, gender, and culture [J]. Transformations: The Journal of Inclusive Scholarship and Pedagogy, 1995, 6 (2): 35-53.

[25] WITH K, SOLOMON Y. Choosing mathematics in Norway and England: discourses of gender, equity and choice [J]. Philosophy of Mathematics Education Journal, 2014 (28): 1-10.

[26] ERNEST P. The philosophy of mathematics education [M]. London: Falmer Press, 1991: 259-281.

[27] LEUNG F. In search of an east asian identity in mathematics education [J]. Educational Studies in Mathematics, 2001, 47 (1): 35-51.

[28] LEUNG F. Some characteristics of east asian mathematics classrooms based on data from the TIMSS 1999 video study [J]. Educational Studies in Mathematics, 2005, 60 (2): 199-215.

[29] MA L. Knowing and teaching elementary mathematics: teachers’ understanding of fundamental mathematics in China and the United States [M]. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1999: 1-192.

[30] 郑毓信.国际理论视野下的中国数学教育[J].全球教育展望,2010,39(3):79-83.

[31] 吴晓红,郑毓信.数学课程:由简单到复杂——审视数学课程的国际比较[J].全球教育展望,2007,36(3):63-66.

[32] 曹一鸣,王万松.高中概率统计内容设置的国际比较——基于15个国家数学课程标准的研究[J].数学教育学报,2016,25(1):1-4.

[33] 曹一鸣,吴立宝.初中数学教材难易程度的国际比较研究[J].数学教育学报,2015,24(4):3-7.

[34] 康玥媛.澳大利亚全国统一数学课程标准评析[J].数学教育学报,2011,20(5):81-85.

[35] 徐斌艳.跨文化教育发展阶段与问题研究[J].比较教育研究,2013,35(9):7-12.

[36] 张文宇,傅海伦.国际视野下数学学习中的学生数学信念研究——基于社会文化的视角[J].数学教育学报,2010,19(5):43-47.

1 其余3个分别为:数学教育作为一个研究领域,数学课程的技术以及数学教育的国际视野.

2“TIMSS”是The Trends in International Mathematics and Science Study的缩写,意为国际数学与科学研究进展;“PISA”是The Program for International Student Assessment的缩写,意为国际学业评价规划.

The Review of Social and Cultural Studies in International Mathematics Education and Its Influence on Chinese Researchers

HUANG Qin-an

(School of Mathematics, Shaanxi Normal University, Shaanxi Xi’an 710119, China)

The social and cultural studies in mathematics education had been a main trends in recent decades internationally. It was not only the representative mark of the deepening and professionality of the development in global mathematics education, but also had the historical background of deconstruction of western-centralism and the adoption and admiration of cultural diversity worldwide. Mathematical culture, cultural study of mathematics education and social study of mathematics education constituted the three fundamental topics. The focal and difficulty thesis were in anthropology, ethnology, cross-culture, race, gender and politics dimensions. The social and cultural study in international mathematics education had good reference value and deep influence on Chinese mathematics education and Chinese researchers’ achievement was anticipated.

international mathematics education; social and cultural studies; cross culture study; ethnomathematics; educational anthropology

G420

A

1004–9894(2018)03–0001–05

黄秦安.国际数学教育的社会—文化研究趋势与中国研究者的工作[J].数学教育学报,2018,27(3):1-5.

2018–01–04

国家哲学社会科学基金2017年度教育学重点招标项目——教师核心素养和能力建设研究(AFA170008);西安市2015年基础教育研究重大课题——基于提升教育质量的课堂教学建模研究(2015ZB-ZD02)

黄秦安(1962—),男,陕西西安人,教授,博士生导师,主要从事数学教育、数学哲学和数学文化研究.

[责任编校:周学智]