认知中的背景和主体在言语中的投射

2018-06-15桑勇

桑 勇

(天津外国语大学,天津 300204)

语言是人区别于动物的标志之一,是人类交际的主要工具。20世纪初期,索绪尔开创了结构主义语言学之先河,对语言和言语进行了区分。此后,人们把语言作为一种符号系统进行了长久的研究和探索,取得了辉煌的成果。20世纪中叶,乔姆斯基吸收前人研究成果,提出转换生成语法。乔氏认为,人脑中存在着一种先天的语言能力,人类习得语言是对有限规则的无限使用。乔氏认为语法是自足的系统,不需要语义参与。其后,转换生成学派的一些研究者发现,相同的语法格式中有着不同的语义关系,于是,这些学者开始探索形式语义学,试图以此来弥补转换生成语法的不足,并探索认知心理在语法、语义中的作用。20世纪70年,兰盖克等人开始“尝试为语言找到更坚实的基础,在此基础上建立一个有一定价值的理论框架”,此即为认知语法的雏形。认知语法认为语言能力是人的认知能力的一部分,所以语言的能指也打着认知活动的烙印。

一、认知语法中的背景和主体

在人类的认知活动中,背景和主体是我们感知事物存在的一个客观基础。丹麦心理学家Rubin最早将背景和主体概念用于心理学,并引用著明的人脸花瓶幻觉来解释人们感知事物时的主体/背景分离(figure/ground segregation)的现象。

图1 Rubin人脸/花瓶幻觉

在上图中,有的人看到了两张人脸,有的人看到了一个花瓶,但你不能在同一个时刻既看到人脸又看到花瓶。当以人脸为主体的时候,白色区域为背景。当以花瓶为主体的时候,黑色区域成为背景。这是一个比较特殊的例子,因为背景和主体可以随意转换。可是,在客观世界中,我们遇到的大部分情况都不是这样的,而是一种明显包含“主体——背景”分离的场景。例如,我们看到老师(主体)站在教室里的讲台上(背景)、桌子上(背景)放着一本书(主体)、无边的荒漠中(背景)有一个驼队(主体)前行、湖(背景)中心有一个亭子(主体)等。在客观世界的任一场景中,当我们识别主体时,主体同时在我们的认知活动中被凸显出来,成为我们注意的对象;那些在主体周围均匀分布,并未被我们给予和主体相同注意力的部分则成为背景。背景是为凸显主体服务的。认知语法最早被称为“空间语法”(space grammar),着重强调我们的语言能力与认知能力是分不开的,语言不是一个自足的系统;对语言的描写必须参照人的一般认知规律。所以,语言能力与认知能力密切关联,语言规则必将留有认知的印迹。

二、背景和主体在传息规则中的投射

萧国政先生关于三个世界的语言理论为我们研究对象的选择提供了明晰的基础。三个世界理论认为,任何语言都包括组形、释义、传息三个世界。语言的传息规则是指语言中信息传递的规则。在我们的交际中,用于交际的任何句子都至少包含一组铺垫预设信息和现实进行信息,在有足够的语境环境下,铺垫预设信息在语形上可以隐含(省略),通过其他认知形式可以感知并获得相应的信息,从而并不影响信息的传递和理解,现实进行信息不能隐含,因为这是交际的重点,是言者的传达重点,是言者认为听者所未掌握的信息,所以现实进行信息必须有相应的语形。所谓铺垫预设信息是指在交际中参与交际的主体都已了解的信息。我们需要指出的是铺垫预设信息,与通常所说的预设不同。所谓预设,就是满足句子所作的断言为真或为假的照应条件或前提。现实进行信息是指交际活动中言者提供给听者的新信息(言者认为听者所不知道的信息)。例如:

学生甲:老师明天去开会,所以我们不上课了。

学生乙:哦,那我们可以去唱歌儿啊。

学生甲:明天我想准备英语考试。

在上述对话中,学生甲说“老师明天去开会”,这里甲没有说是数学老师还是英语老师,但是这个“老师”所指的一定是为甲乙所共知的,即为铺垫预设信息。“明天去开会”是甲已知的信息,但对学生乙来说是新信息,因为在学生甲说这句话之前,学生乙并不知道“(老师)明天去开会”这件事儿。所以,“老师明天去开会”在这个交际中构成一对铺垫预设信息和现实进行信息。同理,对话中的另外两句“那我们可以去唱歌儿啊”“明天我想准备英语考试”也都是由这样的信息结构组成。

有的句子传达的信息较多,就是由多组铺垫预设信息和现实进行信息组成的。作为信息传达重点的焦点一定是在现实进行信息中,本文对焦点问题不展开讨论。

(一)单息结构句

一般来说,一个完整的句子有一个“话题——述题”结构,话题是解决“是什么”的问题,述题回答“怎么样”的问题。例如:“今天下雨。”“今天”是话题,“下雨”是述题。“我喜欢吃饺子。”“我”是话题,“饺子”是述题。但是,在我们实际交际中,有时话题和述题中的一个可以隐含,从传息语法角度讲,可隐含的部分一定是铺垫预设信息。

1.话题隐含。我们常常在街上看到一些标识语。路口处写着“禁行”,商店橱窗上写着“打折”,旅店门口写着“住宿”等。这些写着“禁行”“打折”“住宿”字样的标识并不是完整的句子,缺少话题,完整的句子依次应该是“这里禁行”“这家商店今天打折”“这家店提供住宿”。可是,尽管这些句子从话题和述题的结构角度讲是不完整的句子,但并没有影响人们理解其所要传达的信息,这些标识都完整地完成了传达信息的任务,达到了交际的目的。因为从言语交际的角度讲,这些标识都隐含了话题。通常来讲,我们获取话题是通过语形。在这里,交际主体获取隐含话题的方式是通过视觉感知实物和场景,当我们站在路口处的时候,我们自然知道“禁行”所陈述的所指就是我们站着的地方。当我们看到在某一时刻这家商店贴着“打折”字样的时候,也知道是“这家商店今天打折”的意思,作为话题的时间(今天)和地点都因为我们“身临其境”而自动感知获得,这样获得的信息不需要经过语形这一中介,所以在语形隐含了话题。从信息传递的角度讲,参与交际的主体不经由语形而是通过感知方式直接获得的信息都属于铺垫预设信息。根据我们人类认知活动的基本规律,这种铺垫预设信息即为认知活动中的背景,是为凸显主体(现实进行新信息)服务的。

2.述题隐含。在现实交际中,可以有如下对话:

A:谁买的苹果?

B:我。

在对话中,B答句中只出现了“我”,但是“述题”(买苹果)仍然隐含其中。同样,“我”是现实进行信息,“买苹果”是铺垫预设信息。在这里,述题的隐含也未影响交际。因为问答双方已通过问句中的述题获得了答句述题的信息。语形的隐含并未给信息传递和交际成功带来障碍。诚然,在语用上,我们可以探讨述题隐含的原因和机制,可能是表达说话者的一些主观情绪,可能是语言经济原则的体现。本文在这方面不作讨论。

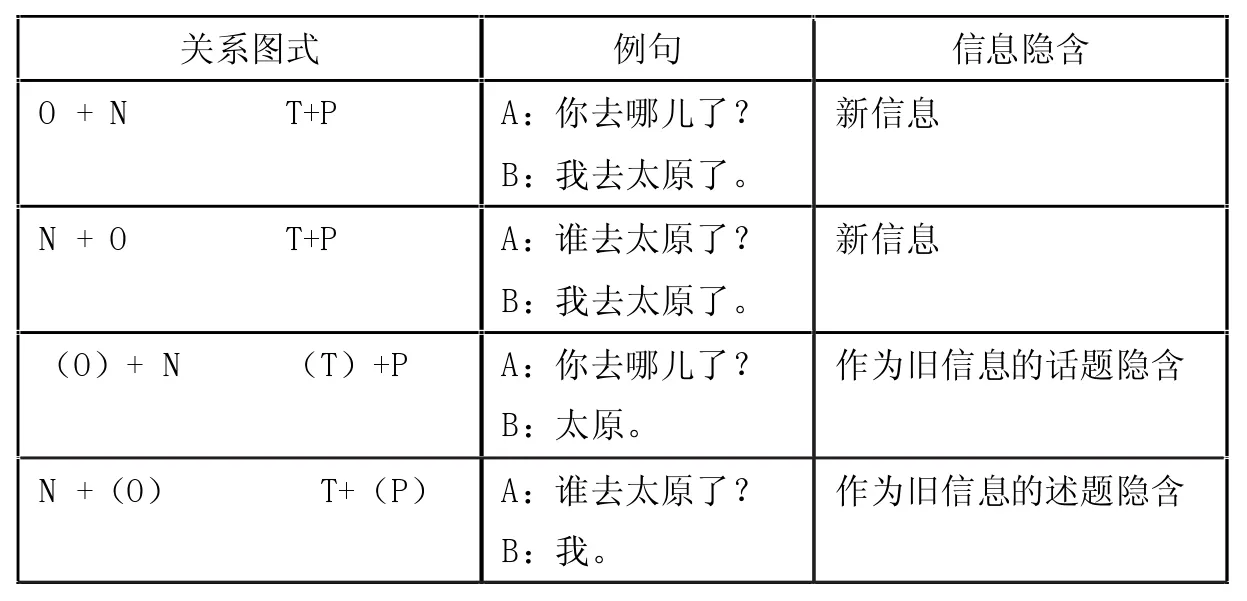

在语形上,话题是先于述题的。在传息上,铺垫预设信息是先于现实进行信息的。但“铺垫预设信息——现实进行信息”与“话题——述题”结构并不是完全对应的。两者之间的对应关系呈现出四种情况(见表1)。

表1 “信息”与“题述”结构对应关系

为了论述清晰、简洁,我们把铺垫预设信息记作O,现实进行信息记作N,话题记作T,述题记作P。

从上表我们可以看出,“T-P”结构的顺序是固定的,但在交际中,其中的某一项可隐含,“O-N”结构的传递顺序也是固定的,但其可以表现为话题,也可以表现为述题,并且可以隐含O。也就是说,“T-P”和“O-N”都既有固定性的一面,也有灵活性的面。固定性是我们必须遵守的语言交际规则,以保证大家交际的有序性和可通达性,即彼此可以理解对方的意思。灵活性是给予交际个体语言表达发挥的空间,以保证我们个性信息的传递。总之,二者共同服务于我们言语交际的有效性。

(二)多息结构句

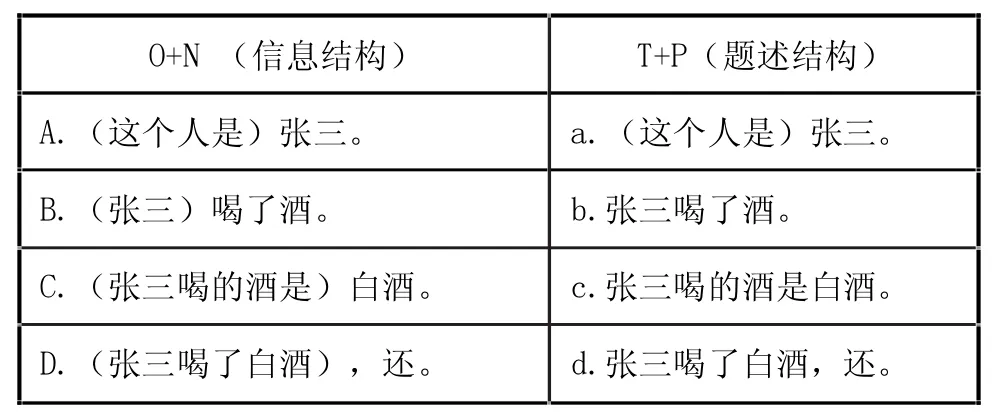

上文我们分析的句子中都只包含一组“O-N”结构,并且语形较短。那么,多组信息的语形较长的句子是什么情况呢?这就涉及到了信息入句的顺序(息序)和多个“T-P”结构的整合。见表2:

表2 “张三喝了白酒”息序表

“张三还喝了白酒”作为一个多息句,其信息入句遵循一定的顺序,每一个单个信息都是一个“T-P”结构,同时具有“O-N”传息结构。这个句子的信息由四组信息结构(O+N)依次组成。为什么认为信息是遵循表中ABCD的顺序呢?这是由客观世界中的意义结构决定的,一定先有“张三”这个人,然后才有“喝酒”这件事;一定先有“喝酒”这件事,然后才会存在“喝白酒”这件事;“还”的语义是指向整个事件的,只有当“张三喝了白酒”这件事完整表达的时候,“还”才可以出现。这个句子的信息入句顺序依次是A+B+C+D,同时删除冗余信息。

“张三还喝了白酒”作为一个“T-P”结构,是由若干个小的“T-P”结构组合而成,在图表右侧abcd中的每一个小句都是一个“T-P”结构,在组合过程中,遵循句子的组形规则,删除冗余的相同项,得到这个句子。

三、背景和主体投射是一种象似性投射

语言的信息结构和题述结构是人们的认知活动背景和主体关系在语言中的投射。这种投射怎么发生的呢?认知语言学认为,语言从本质上是象征性(symbolic)的,反对轻易夸大符号的任意性。也就是说,意义在所有的语言和语言研究中都应该占有重要的地位,意义的表达方式源于人们对认知活动的模拟。在人们的实际交际中,语言的意义是信息的载体,信息经由意义传递。所以,作为认知活动基本处理方式的背景和主体的关系就以相似的方式投射到语言的信息层面,我们感知世界中的事物,被感知的事物一定处在相应的背景中,是背景中凸显的部分,也就是认知活动中的主体。相应的,背景和主体在语言中的投射为铺垫预设信息和现实进行信息,铺垫预设信息为背景,现实进行信息是主体,并且背景和主体之间的凸显关系也投射为语言中铺垫预设信息和现实进行信息之间的关系,即铺垫预设信息是为现实进行信息服务的,正如背景是为凸显主体的。背景和主体在语言中的象似性投射情况如图2。

总之,在语言研究过程中,把人的认知过程考虑进来是语言研究的一大进步,在某种程度上补充了转换生成语法研究的不足,揭示了语言的另一个侧面。背景和主体在言语交际中的投射只是认知和语言结合的一个具体表现,认知和语言之间的关系还有待于进一步挖掘。

图2 背景和主体在语言中的象似性投射

[1]兰盖克.认知语法基础(第一卷)[M].北京:北京大学出版社,2013.

[2]温格瑞尔.认知语言学导论(第二版)[M].上海:复旦大学出版社,2009.

[3]沈家煊.R.W.Langacker的“认知语法”[J].当代语言学,1994(1):12-20.

[4]萧国政.汉语语法研究论[M].武汉:华中师范大学出版社,2001.

[5]范晓,陈忠.预设和蕴含[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2002,22(5):72-77.