云南壮剧典籍类型研究

2018-06-01许六军

许六军

(文山学院, 云南 文山663099)

云南壮剧包含富宁土戏、广南沙戏、文山乐西土戏三个分支,分布在富宁县和广南县的壮族村寨及文山市乐西村。“云南壮剧发展最兴旺和最辉煌的时期,……戏班总数达到了一百四十多个,其中富宁土戏班有一百三十多个,广南沙戏班有九个,文山乐西土戏班有一个,是云南壮剧史上戏班最多的时期。”[1]190在这些戏班中演出并收藏着丰富多样的典籍。由于种种历史原因,造成了民间戏班锐减,很大一部分戏班难以恢复和演出,大量的典籍损毁和流失。尽管如此,仍然有大量的典籍在土戏班中得到收藏、传承和保护。

对于云南壮剧丰富多样的典籍,我们从典籍内容和典籍形态两个层面对他们进行分类。

第一层面:按典籍内容分类。

勤劳、善良、智慧的壮族人民,在漫长的历史发展进程中创造了丰富多彩、绚丽多姿的稻作文化,云南壮剧正是在稻作文化这片沃土里,吸吮稻作文化的资源和养分而孕育、形成、传承和发展的。

戏曲艺术是一项综合艺术,包含了文学、音乐、舞蹈、表演、美术、服装、宗教等艺术元素和人文内涵。云南壮剧属于多声腔少数民族剧种,与壮族稻作文化紧密联系、息息相关而更加突出了云南壮剧深厚的人文内涵和鲜亮的艺术特质。云南壮剧民间土戏班收藏了大量的典籍,这些典籍从内容来看包含了剧本典籍、摩经典籍、音乐典籍、其他典籍等四种类型。

一、剧本典籍

“云南壮剧的传统剧目有一千多个,分别保存和流传在富宁、广南、文山乐西的业余戏班中……至今还保存有完整剧本的剧目,约有四百多。”[2]51在戏班中保存有完整的剧目典籍有以下几种类型:

(一)系列剧目典籍

保存和流传在业余戏班中的剧本典籍中有一大批系列剧目的典籍,仅以下面几个系列的剧目典籍为例:

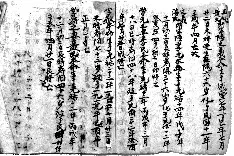

1.薛家将系列剧目典籍:薛家将系列剧目属于隋唐故事剧,仅以下列剧目典籍为例:《征西二路》《征西》《薛丁山》《五虎平西》《五虎平西二》《三媳妇》(图1)《薛仁贵》《基盘山》《薛丁山正本》等。

图1 薛家将系列剧目典籍《三媳妇》

2.侬志高系列剧目典籍:侬志高系列剧目属于五代两宋故事戏,源于本民族起义英雄故事。侬志高领导的反宋战争,是壮族历史上大规模的民族起义,是北宋王朝残酷的阶级压迫和民族压迫造成。对侬志高的评价,统治阶级贬损他,而壮族人民则颂扬他。“任何一个时代,两种不同思想倾向的剧目,总是同时并存,处在对立的地位。”[1]267因此,关于侬志高的剧目典籍也保存在云南壮剧业余戏班中。如《征伐平南侬志高》《五虎平南》《平南正本》《平南一本》《平南正本一卷》《五虎平南全科》《侬志高》等等。

3.梁祝系列剧目典籍

梁祝系列剧目属于两晋南北朝故事戏,源于说部演义弹词宝卷中的《柳荫记宝卷》及《后梁山伯祝英台还魂团圆》宝卷。

在云南壮剧舞台上,梁山伯与祝英台的剧目也是常演不衰的。梁山伯与祝英台故事的系列剧目是从汉族戏剧中传进来的,但经过壮剧艺人的不断修改和加工,融入了诸多壮族稻作文化元素,使云南壮剧的梁祝系列剧目的壮族风格更加鲜明,例如:梁祝是一对善于对唱山歌的壮族青年;他们对唱的山歌又有了壮族十二个月的农时节令和壮族稻作文化特质以及壮族山歌唱词的特点;祝英台被改编成地道的壮族放鸭女;故事情节和审美追求也具有浓郁的壮族生活情趣和纯真的爱情,梁祝系列剧目已经是地道的散发着壮族生活气息的戏曲了。这些剧目典籍有《柳荫记》《祝家庄》《梁山伯与祝英台》《弄三色》《英台会合》《前世姻缘》《后世姻缘》《英台下凡》等。

诸如上述的系列剧目典籍还有“杨家将系列剧目典籍”“三国系列剧目典籍”“西游记系列剧目典籍”“民间生活小故事系列剧目典籍”等等,琳琅缤纷、目不暇接。篇目所限,不一一列举。

(二)单本剧目典籍

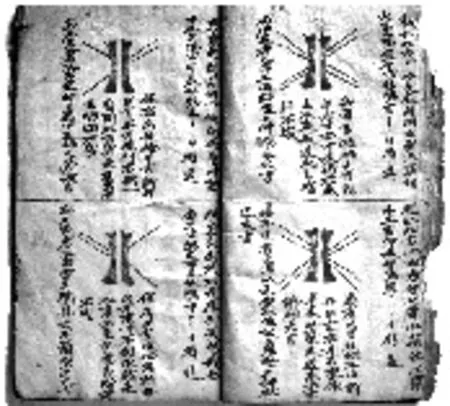

每一部典籍就是一个故事,包括富有云南壮剧特征的条纲戏,涵盖着壮族社会的方方面面。此类剧目属于各个朝代的历史故事剧目,来源于各种交流渠道,典籍更多。如《玉其宫》《双贵图》《八仙图》(图2)《八仙贺寿》《打渔家》《摇钱树》《文武陞》《卖花小子》《武祝寿》《鸳鸯剑》《错配鸳鸯》《打刀救母》《夺亲记》《双尽忠》《战长沙》《独占花魁》《白蛇传》等等。

图2 单本剧目典籍《八仙图》

(三)小本剧目典籍

这类典籍是指记录云南壮剧排练演出和传承方式之一的典籍。云南壮剧业余戏班排练演出和传承的方式有两种:一是剧目全在戏师傅的心中,用口传心授的方式传授、排练和演出,排练和演出时由点戏师在幕后提示,演员按照提示表演,用这种方式的戏班不在少数;二是有戏师傅或班主、布摩将剧中不同角色的道白、唱词以及表演程式抄在小本上交给演员背熟后再排练演出的方式,运用这种方式的戏班不多。

二、摩教典籍

壮族摩教是壮族稻作文化的重要组成部分。壮族文化学者何正廷先生对壮族摩教作如下表述:“摩教是壮族原生态宗教文化,有其对宇宙、天体、生死、祸福、命运、灵魂、拯救等问题一整套比较系统的诠释,反映了古代壮族先民寄托并借助神力来协调人与自然、人与社会、人与人之间的关系并祈求生存和发展,折射着壮族的社会发展历程……。”[3]

壮族先民相信万物有灵,因而崇拜神灵、敬畏神鬼,为了要得到神灵的庇护,使自己能生业发达、家道兴旺;使村寨平安、五谷丰登、人畜兴旺、国泰民安,就要由布摩带领村民们举行各种祭祀活动来请神敬神、酬神谢神并驱鬼逐疫、禳解灾难,还要举办娱乐活动来让神灵高兴,博得神灵愉悦而护佑村民,于是就开展不同形式的民俗活动,在壮族歌圩上、花街上、陇端街上演出壮剧就具有了娱人娱神的特殊功能。为了演出成功顺利、也为了村寨平安,在壮剧演出的整个过程都要进行不同形式、不同内容的祭祀活动,长此以往便形成了云南壮剧请神敬神、启动锣鼓、开台扫台、择日趋吉等等一系列形式多样的演出习俗,而所有演出习俗都要请能与神灵沟通、精通壮族祭祀仪式的布摩来主持进行。“布摩是壮族中专门从事麽教活动的人员,这些布摩一般都精通壮语,懂得古壮字,掌握简单的历算术、并懂得占卜、巫术等成套的宗教仪式,他们博古通今,熟知各种神话传说,既是摩教职业者,又是壮族知识分子。”[4]因此这些布摩出于祭祀活动的需要,就会收藏和使用大量相关的摩教典籍。这些与云南壮剧演出习俗相关的摩教典籍主要有以下几种类型:

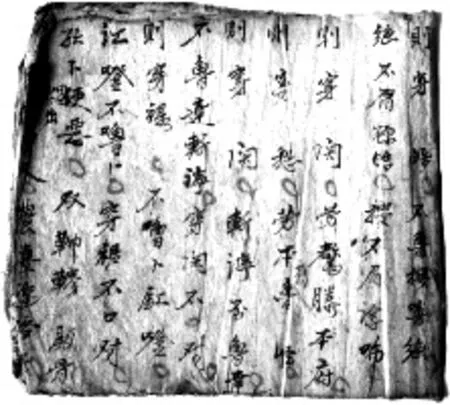

(一)演出习俗典籍

有不少布摩在戏班里既是戏班的班主,又是戏班和本寨的摩公(布摩),他们既要主持各种祭祀活动、组织戏班的排练演出,还要抄写“司摩”(壮族摩教经书);抄写、记录、翻译和整理剧本。所以戏班里收藏的典籍,既有演出的剧目典籍,又有针对戏班演出过程中举行各种祭祀活动的摩教典籍。这些与壮剧演出活动有密切联系的、分布最广、使用频率最高的摩教典籍要数《演戏秘法》(图3)。这本典籍用汉字和古壮字书写,句子竖写,从上至下、从右至左用汉壮语默诵和喃读,还有大量的“雨”字头的古壮字和符咒。《演戏秘法》有专门对壮剧演出整个过程出现的现象进行针对性的禳解方式和处理办法。这些现象有:收众人魂魄发;夜晚出台灯唱歌念法;唱戏请老郎安师法;符闷咒;行路隔阎罗法;上台唱歌收众人魂法;上台禁忌念法;出台秘想法;众人闹灯顽鼓锣念法;人弄声音不出退法;收篾垫法;度送老郎回宫法;送鬼必用等55种现象的禳解法。布摩会随身携带与壮剧演出紧密相关的这本典籍,遇到这55种现象就能对照典籍为演员和观众焚香化纸喃诵经文、描画符咒,为演员和观众祈愿、禳解、消灾赐福,保证演出的顺利和演员众弟子的平安。除这本典籍外,还有《演戏行路用法》《带班秘法》和《唱戏古内秘法》等。

图3 演出习俗典籍《演戏秘法》

(二)祭祀活动典籍

与壮剧演出及传承相关的摩教典籍除了演出习俗的典籍外,还会有伴随着壮剧的演出举办的祭祀活动的相关典籍。比如《风流秘法》《总秘开壇启道全法玄一科》等。如在庙堂请神酬神敬神时要摆放供品,布摩就喃诵相关经文;因为要在栽插季节结束栽种时举办关秧门的祭祀活动,就由布摩喃诵《神农经》(即《摩垌垄》)。如2017年7月1日在富宁县归朝镇登冒村举办的垌垄祭(即“关秧门”)活动上,活动期间演出土戏前,布摩在主持村民祭拜神农时就会喃诵《摩垌垄》(图4)等。

图4 祭祀活动典籍《摩垌垄》

(三)《鸡卜经》典籍

“《鸡卜经》还是壮族原生摩教的主要典籍,它融汇了壮族特有的生产生活方式、思想信仰和道德观念、行为规范、社会风俗与制度等极为丰富的历史文化内涵,……”“壮族鸡卜,源于远古时代的占象,即观动物象的一种,是一种预测吉、凶、祸、福的占卜术,自古传承至今。”[5]

《鸡卜经》的应用范围很广,诸如社祭、家祭、战争、招魂、送鬼、求问等等都要杀鸡看卦、卜问吉凶。壮族鸡卜的运作分为选鸡、祈祷、取卦、看卦四个步骤,每个步骤都有严格的要求和谨慎的操作。

每年的不同季节,壮族都会在布摩的主持下举行相应的祭祀活动,并演出土戏以取悦神灵,祈求神灵庇佑本村风调雨顺、五谷丰登、人畜兴旺。很多戏班演出结束后还有举行“收篾垫”“扫台”“扫寨”等演出习俗。扫寨结束后还要由布摩邀约村中寨老、戏班班主一起杀鸡看卦,庄严肃穆、虔诚专注地对照《鸡卜经》(图5)共同验视鸡卦、卜问吉凶。笔者在对云南壮剧班社作田野调查中曾经历广南县坡佣沙戏班演出结束时扫寨后布摩、班主、寨老共同对照《鸡卜经》验视鸡卦的全过程,验视结束,布摩宣布鸡卦的卦象是巳酉丑竜卦,预示来年是个丰年(图6)。

这种《鸡卜经》在各戏班班主或布摩都有收藏并一直沿用至今。

图5 《鸡卜经》典籍

图6 坡佣沙戏班的巳酉丑竜卦

三、民歌典籍

云南壮剧音乐由〔哎依呀〕〔哎的呶〕〔乖嗨咧〕〔依嗬嗨〕〔沙戏腔调〕〔乐西戏调〕和〔壮剧皮黄〕等七个腔调组成。这些腔调又分为在本土音乐基础上形成,以本土腔为主要特征的本土型腔调和融合其它剧种声腔并使外来声腔民族化的共融型腔调,因而“云南壮剧是以本土腔为主要特征,融合其它声腔的多声腔少数民族剧种”[5]。由此可知,丰富的壮族民歌就是滋养云南壮剧音乐的肥沃土壤。

壮族是歌伴人生的民族。壮族人民无人不唱、无事不歌;以歌传情、以歌择偶、以歌言志、以歌抒怀造就了壮族人民发达的诗性思维。壮族民歌种类繁多、千姿百态、绚丽多彩。这些民歌风格各异、精彩纷呈,广泛地、一代又一代地流传在壮族群众之中,伴随着他们的一生,融汇在他们日常生活的方方面面。在这些壮族民歌的土壤里孕育、形成了在祖国戏曲百花园中风格迥异、独树一帜、独领风骚的云南壮剧,壮剧音乐也在长期的、不断的、有机的与壮族民歌的互渗和融合中传承和发展。在民间业余土戏班中,很多演员既是戏班的男女主角,又是当地有名的民歌手。可以说,壮族民歌典籍也就是云南壮剧典籍之一。

壮族民歌的传承方式有三种:

一是口传心授,这是主要传承方式,是众所周知、毋庸置疑的。

二是古壮字记录的传承方式:古壮字俗称“方块壮字”“土俗字”,20世纪80年代规范为古壮字。是“壮族祖先深感有语言而无文字的不便,经过长达800年的困惑和摸索,终于想出了利用汉字的偏旁部首创造一种可以记录自己语言的文字,这就是古壮字”[6]79。这种古壮字在民间流传,被用于记录壮剧剧本、摩教经文和民歌。

在我们对云南壮剧进行田野调查时发现:民间土戏班的班主、布摩、点戏师收藏的典籍除了有用古壮字书写的剧本典籍、摩教典籍以外,还有用古壮字抄写的民歌典籍,其中最为引人瞩目的是一位年长歌手收藏的歌书,共72页,从右至左用壮语诵读,歌书共575行,1150句,是五字四句式的词格,典籍的有些地方还出现嵌入三字句、四字句和少量的七字句,与五字句形成了“三五五五”“三五三五”“四五五五”“三五七五”等不同格式的“嵌句歌”,别有情趣,这也是壮族民歌常见的唱词格式(图7),这种手抄古壮字民歌典籍在布摩和土戏班班主及民间歌手都有收藏。

图7 古壮字民歌典籍

三是意象图符帮助记忆的传承方式:壮族先民会采用图画符号表示某一物或记录某一事;会根据每首民歌中用以表情达意的主要物象绘制图符以帮助歌手记忆,这种现象在“整个右江流域都曾经有过。清·谢钟龄、朱秀纂写的《横州志》(今广西南宁市郊的横县)就载:当地壮族少男少女皆舞采巾,歌以择配,歌意所合者,男遣女扁担一条,镌歌数首,间以金綵花卉而以漆,女赠男以绣囊锦带诸物悉手制者,约为夫妇……”[6]10《坡芽歌书》就是这种现象的典型代表,是一部有代表性的意象图符民歌典籍。

1.5 统计学分析 采用SPSS 19.0统计学软件对数据进行统计分析,使用例(%)表示计数资料,以χ2检验或Fisher的精确检验,α=0.05。

无独有偶,由各相关组织和专家联合对广南的弄驴村和里乍村的民歌图符进行考察,经过七年多来连续不断地努力,终于初步完成了广南图符壮歌的复制、记音、直译、意译、文字润化、注释、图文符号整理、初审、复审和终审等项工作,使《广南图符壮歌揭秘》能够于2016年面世。

《坡芽歌书》仅记录了壮族情歌类的81个图符,而《广南图符壮歌揭秘》却收集整理了图符与译文相配的1618首当地壮族民歌。图符壮歌的内容包含了古歌、月令歌、猜歌、赞歌、夸歌、情歌、婚礼歌、入赘歌、亲家歌、育儿歌、道德歌和祝寿歌等十二大类[6]6,将浩瀚的壮族民歌收入其中,是一部百科全书式的又一意象图符民歌典籍。

四、其他典籍

除了不同类型的剧目典籍、摩经典籍、民歌典籍外,还有一些与壮剧相关的其他典籍,如脸谱典籍(图8);戏班班主、戏师傅、布摩等的家谱典籍(图9);戏班历史和演员更迭的典籍;戏班历次演出的记录典籍、戏班财产登记典籍等。

图8 脸谱典籍

图9 家谱典籍

第二层面:按典籍形态分类。

在梳理云南壮剧典籍时,我们会看到这些林林总总的典籍有着明显差别的不同形态。如果在形态上对云南壮剧典籍进行分类,有以下几种类型:

一、刊刻本典籍

刊刻本是指非手抄的印刷本,这类典籍数量不多,如文山乐西土戏演出并收藏的源于弹词《香山大传》的《香山记》;广南沙戏班的源自皮黄声腔剧种的《薛平贵回窑》和《摇钱树》(图10),这类刊刻本典籍多由班主和点戏师收藏。

图10 刊刻本典籍《摇钱树》

二、手抄本典籍

是指由班主、布摩或点戏师抄写的剧本典籍、摩教典籍和民歌典籍,此类手抄本典籍占云南壮剧典籍(包含剧本典籍、摩教典籍和民歌典籍)的大部分。

在手抄本形态的典籍中又分为:

(一)壮字手抄本

这类典籍的道白和唱腔、民歌唱词、摩经经文等都是用古壮字抄写(图2),这类典籍都是布摩、班主和点戏师抄写的自创剧目或传入的其他剧种剧目,如《玉其宫》(《尉迟恭》的同音异写)以及收藏的民歌典籍和摩教典籍等。这类典籍主要是演唱〔哎依呀腔调〕〔哎的呶腔调〕和〔沙戏腔调〕的戏班收藏和演出

(二)汉字手抄本

虽然是手抄本,但全部的道白、唱词都是没有经过修改整理的汉族剧种的剧本,此类剧目典籍的比例和壮字手抄本相当,主要是演唱〔依嗬嗨腔调〕的戏班收藏和演出。

(三)壮汉字手抄本

这类剧目的手抄本典籍的道白全部是汉字,但唱词却是经过布摩、班主和点戏师根据壮族观众看戏的习惯使观众喜欢看、看得懂的原则,按照壮族民歌词格规律(多是五字句)翻译整理修改后抄写的、别具特色的、比重最大的手抄本典籍。其显著的特点是在道白和唱词转换时会在唱词前标明“土唱”的提示语或[枝板][二黄]等曲牌名。这类典籍主要是演唱〔哎依呀腔调〕〔哎的呶腔调〕〔乖嗨咧腔调〕和〔沙戏腔调〕的戏班收藏和演出,十分盛行。

三、手绘图符典籍

这类典籍与前两类典籍的差别是:前两类是有道白和唱词的剧目典籍和摩教典籍,而后者则是民歌手根据每首民歌中用以表情达意的主要物象绘制图符以帮助歌手记忆的民歌典籍。《坡芽歌书》和《广南图符壮歌》就是典型的手绘图符民歌典籍。

四、口传心授典籍

《云南壮剧志》载:云南壮剧的传统剧目有一千多个……这一千多个剧目的保存和流传大体上分成三种情况:一是至今还保存有完整剧本的剧目,约有四百多个。……二是只有剧目名称和简单的故事梗概,没有戏文和剧目,约有四百多出。……三是能够报出剧目名称,但无“戏单”,也没有戏文的剧目,约有三百多出。这类剧目,情节和故事内容都保存在老艺人或戏师傅的心中,排演是由他们口传心授。[2]51笔者在云南壮剧田野调查时曾体验过类似情况:戏班没有剧本但由戏师傅和老艺人口传心授进行排演,故称此类典籍为“口传心授典籍”,这类土戏班不在少数。例如广南县里叩沙戏班所有排练演出的剧目,从剧中全部角色的道白、唱词、腔调到表演都是由本戏班戏师傅黄世存口传心授。至今,仍有很多部剧目还保存在这位戏师傅的心中。

形成口传心授典籍的形态,源于以下几个因素:一是此类戏师傅文化较低,没有能力对学来的剧目进行翻译、整理和记录,但记忆力超强;二是戏师傅学来的剧目也是他的师傅口传心授把这些典籍传授给他的;三是戏师傅收藏的剧本在保管的过程中经历多次查抄、收缴和焚毁而流失。很多戏师傅心中保存的剧目典籍因年老去世而得不到传承,因此,对这些戏师傅心中保存的口传心授典籍进行抢救性挖掘、整理、记录并排演显得尤为重要和紧迫。

不管是从典籍的内容上来分类还是从典籍形态来分类,仅就以上这些丰富多样的典籍,就已经呈现出云南壮剧绚丽多姿的艺术形态和深厚的文化积淀,折射出云南壮剧传承和发展的历史足迹。

[1] 黎方,何朴清.云南壮剧史[M].北京:文化艺术出版社,2008.

[2] 何朴清.云南壮剧志[G] .北京:文化艺术出版社,1995.

[3] 何正廷.壮族日鸟崇拜习俗研究[M].昆明:云南民族出版社,2014:241.

[4] 戴光禄,何正廷.勐僚西尼故——壮族文化概览[M] .昆明:云南美术出版社,2015:247

[5] 许六军.多声腔少数民族剧种——云南壮剧——云南壮剧音乐初探(之一)[J].文山师范高等专科学校学报,2008 (1):5-9.

[6] 杨廷友,熊荣元,赵丽明,何正廷.广南图符壮歌揭秘[Z] .内部资料,2016.