微视频自主学习中的心智游移、学习行为与学习绩效研究

2018-05-14龚朝花李倩刘小会龚勇

龚朝花 李倩 刘小会 龚勇

摘要:微视频是在线课程、微课程等数字资源的核心组成部分,对促进学生自主学习有重要意义。然而目前人们对学习者微视频学习过程中的注意力状态认识不够全面和深入。基于此,该文设计基于微视频的自主学习实验,从心智游移、学习行为与学习绩效三方面分析了70名中学生在交互功能(学习问题提示、学习序列标签、内置测验)支持下的微视频自主学习活动(ILP)和常规微视频下的自主学习活动(CLP)之间的差异。结果表明學习者在微视频学习过程中都会发生与任务无关的心智游移现象,集中在难点讲解,初始学习和归纳小结三阶段;且ILP组发生心智游移频次显著低于CLP组。ILP组和CLP组在回看频次、回看点与测试一致、快进频次和暂停频次四个核心学习行为指标上存在显著差异,且部分学习行为指标可以反映学习过程中任务无关的心智游移状态。在学习绩效方面,ILP组学习绩效显著高于CLP组,且心智游移与学习绩效成显著负相关。期望本研究结果为将来微视频在教育领域进行规模化应用提供有价值的参考。

关键词:微视频;自主学习;心智游移;任务无关思维;学习行为;学习绩效

一、引言

近年来,可汗学院、MOOC、网易公开课、翻转课堂等新型数字化资源与教学方式备受大众热捧,使得以微视频为核心的教学资源脱颖而出,成为一线教师和教育管理者关注的焦点。知网学术趋势中显示我国对微视频的关注始于十年前的优酷网,且公开发表的相关学术论文数量近5年呈爆炸式增长,高达1000多篇;这些研究主要聚焦于微视频的内涵、特征与结构,微视频的设计、开发与创新应用模式,微视频应用发展趋势与共建共享机制等。随着微视频教育应用逐渐深入,其已作为开展翻转课堂等新型教学方式的重要学习材料,且自主学习微视频被认为是最常见的一种学习方式。然而,在自主学习过程中,研究者已经注意到一些微视频资源存在信息单向传递,缺乏深层次互动的教学缺陷,使得学习者在微视频学习过程中注意力不集中现象较为突出。

如何在微视频学习过程中把学习者的注意力和精力等最大程度地有效利用以促进高投入学习已经成为教育研究者亟需解决的问题。认知心理学界认为一些注意力不集中现象通常反映出人们会不自觉地将注意力转移到与当前环境或任务无关的一些内部思维、想象或体验中去;并把这种现象称为“心智游移(Mind Wandering,MW)”,俗称“走神”。心智游移的产生常伴随注意力转换,被看作是一种注意解离状态。当个体发生心智游移时,其注意力通常会从外界知觉信息加工过程中分离,转向内部思维和感受。实验者通常把这种内部思维和感受分为两种状态,一种称为与当前“任务相关思维”(Task Related Thought,TRT)活动,包含与任务相关的各种认知活动;另一种称为“任务无关思维”(Task Unrelated Thought,TUT)活动,指与当前任务无关的内部意识体验,如大脑突然闪现某个情节。TUT表明注意力已经从当前任务中解离出来,并出现对当前任务加工深度的减弱甚至中止状态,是心智游移的一种重要表现。由此可见,心智游移是一种注意力偏离正在进行的任务目标而转向加工大脑内部信息的心理过程。已有认知资源分配理论认为增加心智游离通常会伴随降低任务绩效,增加任务相关的思考会增加任务绩效。执行控制理论认为成功的执行控制需要注意力保持在与任务相关的思维活动中,心智游移则代表了执行控制失败。

学习者能否在微视频学习过程中集中注意力已经成为影响学习质量的关键。为了有效监控学习过程注意力状态,已有研究通过对学习行为分析进行了有益尝试。然而,单纯的学习行为投入并不能直接反映学习者的认知投入;学习者利用微视频自主学习的心智游移状态如何?其与学习行为、学习绩效究竟有何关系等问题当前讨论较少,人们对学习者利用微视频开展自主学习的注意力转移状态还存在迷茫和不解。心理学家赤瑞特拉提出交流互动比单纯的听或者看更能增强记忆,因此,交互式微视频是否比常规微视频更有利于学习者保持注意力等问题值得关注。为此,本研究主要探索学习者在利用交互式微视频和常规微视频进行自主学习过程中的心智游移、学习行为和学习绩效的特征及其之间的关系。期望通过对这些影响学习质量的核心问题进行探讨来寻求降低心智游移的干预策略,并促进微视频学习健康发展。

二、研究设计

(一)研究目标与问题

本研究旨在探索学习者在利用微视频进行自主学习过程中的心智游移特征、学习行为和学习绩效及其之间的关系;并进一步探索交互式微视频是否比常规微视频更有利于促进学习者有效学习。具体分为如下三个子问题:

1.在利用微视频进行自主学习过程中,学习者产生的心智游移现象具有哪些特征?

2.利用微视频进行自主学习的学习行为具有哪些特征?其与心智游移是否相关?

3.与常规微视频相比,利用交互式微视频开展自主学习活动是否更有利于提升学习者学习绩效?

(二)微视频功能特征

研究中的常规微视频指学习者对微视频可进行简单自主控制,包含播放、快进、后退、暂停和退出。根据已有研究成果,交互式微视频指除了常规微视频的自主控制外,学习者还可与学习内容进行更多的互动和操作,包含三个显著特征,如图1所示。

1.学习问题提示:根据知识点设计思路,穿插有问题提示功能调动学习者主动思考。

2.学习序列标签:根据学习逻辑对微视频内容进行关键帧标注,学习者可以通过标注名称,快速知道知识点设计的呈现结构。

3.内置交互式测验:在视频内部提供开放性问题和不定项选择提供学习者思考和怍答,巩固学习内容。

(三)微视频内容选取

为保证实验内容的科学性,并且排除其他干扰因素对实验内容的影响;实验中交互式微视频和常规微视频选取的知识点内容完全相同,且知识点主讲教师相同,视频讲解速度合适。学习内容选自初中几何中的《切线的判定》和《切线的性质定理》,并以PPT录屏方式形成两个微视频。其中《切线的判定》时长为约7分钟;《切线的性质定理》时长为约10分钟。交互式微视频内容呈现是根据有经验的初中数学教师建议,插入学习问题提示,标注学习序列和设置交互式测验题。常规微视频内容呈现直接以录制完成的两个微视频为实验内容。

(四)实验对象

本研究选择初中二年级下学期两个平行班级学生各40名,共80名学生为实验对象,其中男生35名,女生45名。已有研究表明学习者的情绪对心智游移有干扰,因此本研究中剔除了最近两天情绪紧张焦虑的学生10名,最后分别选择了35名学生利用交互式微视频进行自主学习和35名学生利用常规微视频进行自主学习活动。

(五)實验框架及其流程

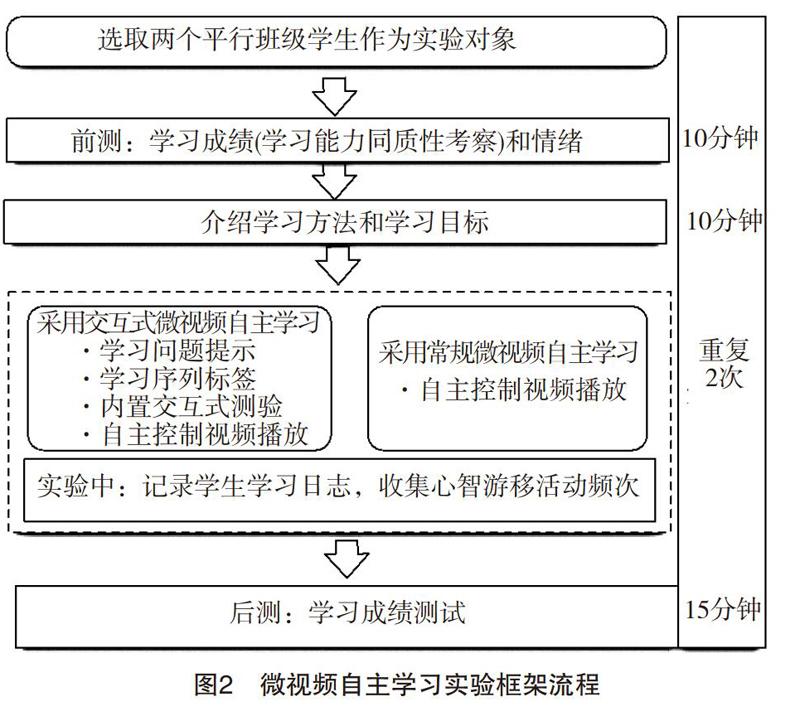

根据研究目的,实验框架及其流程如图2所示。

首先,研究选取两个平行班级学生作为实验对象开展利用微视频进行自主学习活动;学习者被分成两组,即交互式微视频自主学习小组(InteractiveMini Video Self-regulated Learning Group,ILP)和常规微视频自主学习小组(Conventional Mini VideoSelf-regulated Learning Group,CLP)。

其次,对学习者进行前测。为减少干扰因素,保证参与实验的学生在实验前的学习能力具有同质性,我们对所有实验学生的学习成绩和情绪进行了前测。最后保留符合实验要求的学习者,并对这些学习者进行了学习方法和学习目标说明。

然后,实验对象被分别分配到在两个计算机教室中。每个学习者一台电脑用于学习,为了保证实验对象相互不受干扰,分别提供耳机给每一位学习者。在实验过程中,交互式微视频自主学习小组和常规微视频自主学习小组需要在规定的学习时间内根据学习任务指引清单完成学习任务和测验;《切线的判定》规定学习时间为10分钟;《切线的性质定理》规定学习时间为15分钟。学习者在学习过程中的内部思维活动、行为操作数据等将通过学习日志记录保存。

最后,对参与实验的学习者进行学习成绩后测。

(六)研究工具

1.心智游移测量

当前关于心智游移测量主要以思维探针(在任务过程中插入让被试回答有关心智游移的问题)和自我发现报告为主;思维探针指学习者在完成任务过程中被插入的探针突然打断,要求学习者汇报当时的意识体验状态。该方式可以探测到学习者当时未感知到的心智游移状态。自我发现式报告指学习者需要监控自己的意识状态,一旦发现心智游移便及时报告,该方式依赖于学习者对意识的监控能力,只能得到自己感知到的心智游移频次。为了兼顾学习者微视频学习过程中的流畅性和学习者自我意识监控能力有限的特性,本研究综合使用思维探针和自我发现报告获取心智游移数据。

自我发现报告:由于心智内部思维和感受通常包含两种状态,即“任务相关思维(TRT)”和“任务无关思维(TUT)”活动。本实验把任务相关思维界定为当前大脑中所想的都是关于正在执行的任务活动,如这个定义强调了亮点,这道题可以用刚才的定理来解决。任务无关思维被界定为当前闪过脑海的内容与正在执行的任务没有关系,如今天放学后要做什么等。如果学习者监测到自己有发生心智游移,可以根据心智游移的内容选择点击在播放器底端对应的“任务相关”和“任务无关”按钮。

探针提示:根据已往研究,心智游移通常每隔2分钟就需要使用一次探针收集数据;因为那些不受意识控制的心智游移状态由于间隔时间过长而会被学习者忘记。因此,实验中探针将在学习者每隔2分钟没有汇报心智游移状态自动触发,具体探针内容为:

本问题出现的前一刻,你有出现注意力转换或者走神的情况吗?

A:如果没有,请关闭弹出框继续学习。

B:如果有,你还并未报告,请点击播放器底端对应的按钮,然后关闭弹出框继续学习。

2.学习行为测量

学习行为日志文件将真实客观反映学习者的所有操作行为和心智游移操作,以及对应的视频内容位置。为克服个体主观f生对心智游移测量的影响,实验采用学习经历数据框架(xAPI),该框架利用流(Stream)来对操作行为进行建模,对学习者在微视频学习中所有的学习行为数据进行记录采集。由于学习过程中产生大量的行为数据,需要对数据做出合理取舍。本研究借鉴顾小清等研究,选取如表1所示的5个指标作为学习行为核心数据统计指标。

3.学习成绩测试

根据已有经验,前后测的测试题均由两位有经验的中学数学教师设计。其中前测试题主要是确保参与实验的学习者原有知识掌握比较平衡的,题目类型包含不定项选择题、判断题和填空题,共计5道题,满分20分,测试时间为15分钟。后测试题包含5道不定项选择题和5个知识点结构图填空题;满分20分,后测时间为15分钟。测试题兼顾学习保持和学习迁移能力考察,内部结构一致性信度(Cronbach's Allaha)为0.79,效度良好。

三、实验结果分析

(一)利用微视频进行自主学习的心智游移特征分析

1.交互式微视频和常规微视频自主学习心智游移组内差异

分别统计交互式微视频小组(ILP)和常规微视频小组(CLP)自主学习中的心智游移组内差异,结果如表2所示。在ILP中,对学习者产生的任务无关思维(TUT)和任务相关思维fTRT)进行配对样本T检验,发现学习者产生的TUT频次(n=35,M=5.00,SD=1.85)显著高于TRT频次(n=35,M=3.77,SD=1.22),t=-3.41,p=0.002,d=0.79。同样,在CLP中,学习者产生的TUT频次(n=35,M=6.71,SD=2.60)也显著高于TRT频次(n=35,M=3.86,SD=1.06),t=-5 39,p=0.000,d=1.44。这表明在交互式微视频和常规微视频自主学习过程中,学习者都发生了内部心智活动,且这些内部活动中与任务无关的思维活动频次普遍高于与任务相关的思维活动,反映出学习者在微视频学习过程中的心智游移现象不容忽视。以往的研究指出学习者发生任务无关思维的比例通常在30%~40%之间,本研究结果显示学习者发生任务无关思维活动比例较高,其原因可能是他们的研究对象是大学生;大学生在学习过程中具备有较高的元认知控制能力。

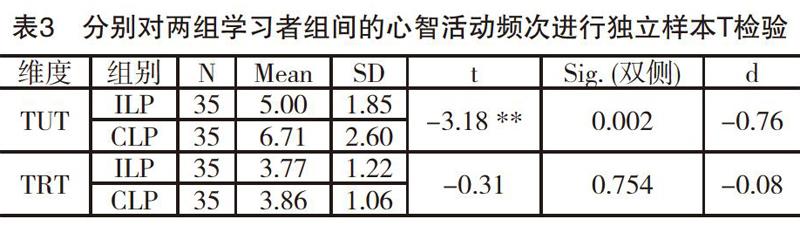

2.交互式微视频和常规微视频自主学习心智游移组间差异

进一步分析TUT和TRT分别在交互式微视频组和常规微视频组间的差异,如表3所示。结果表明学习者在利用交互式微视频进行自主学习过程中,其TUT频次显著低于常规微视频自主学习活动的TUT频次(t=-3.18,p=0.002,d=-0.76)。ILP和CLP组间TRT频次没有显著性差异。这推断出在学习内容相同情况下,学习者利用微视频进行自主学习,经过精心设计的交互式微视频相比常规微视频而言,会降低心智游移产生的频次;有利于帮助学习者把学习注意力更多地分配到当前学习任务中。

3.心智游移在微视频自主学习过程中的发生特征分析

重点分析“任务无关思维(TUT)”的发生特征,结果显示其发生的时段集中在三个阶段,频次由高到低依次是难点讲解阶段(ILP占比53.14%;CLP占比52.77%),初始学习阶段(ILP占比29.14%;CLP占比28.51%)和归纳小结阶段(ILP占比17.71%;CLP占比18.72%)。可见,较难的知识更容易造成学习者产生与任务无关的心智游移现象。这与之前的研究一致,学习内容的复杂度会增加学习者与任务无关思维的发生频次。进一步对TUT在ILP和CLP小组的差异进行检验,如表4所示。结果发现ILP中,难点讲解和归纳小结阶段产生的TUT频次显著低于CLP(难点讲解:t=-2.40,p=0.019,d=-0.57;归纳小结:t=2.33,p=0.023,d=-0.56)。这说明,如果对难点知识的表征方式处理不当,采用微视频进行自主学习容易让学习者产生更多的与任务无关的注意力转换,造成严重的心智游移现象。由此推断出对于难点知识的突破方式应该把难点知识表征和呈现方式与如何给予学习者更多的参与机会相结合,提供脚手架,探索最佳的知识呈现技巧,帮助学习者在学习过程中有效聚焦于学习任务。

(二)ILP组和CLP组学习行为差异及其与心智游移相关性分析

1.ILPN和CLP组学习行为组间差異分析

就学习者利用两种微视频进行自主学习的学习行为差异,通过对回看频次(RF)、回看点与测试一致(RC)、快进频次(FF)、暂停频次(PF)、关闭时看完视频(CE)等五个维度进行比较(如下页表5所示),结果表明:ILP组在RF、RC和FF三维度上显著低于CLP组(RF:t=-2.33,p=0.023,d=-0.56;RC:t=-2.88,p=0.005,d=-0.69;FF:t=-3.00,p=0.004,d=-0.72)。由此表明在微视频中提供交互式功能可有效降低学习者回看行为,有助于增强学习过程中的短时记忆;同时还能够减少学习者快进行为,有利于学习者把精力聚焦在学习内容本身。关于PF,数据表明ILP组显著高于CLP组(t=5.29,p=0.000,d=1.27)。究其原因可能是ILP提供的学习问题提示和内置交互式测验需要学习者点击更多的暂停按钮,且暂停也是学习过程中帮助学习者思考的一种重要学习策略。最后,在CE维度上,两组之间没有显著性差异;表明大多数的学习者都能够在规定时间内完成学习任务。

此外,在交互式微视频自主学习过程中,部分学习者在测试环节点击了学习序列标签,进一步分析学习日志发现,有15个学习者点击了学习指引,其中4个学习者首次点击学习指引的时间发生在测试之前;11个学习者首次点击学习指引的时间发生在测验之后,并且5个同学在交互式测验和学习指引之间有多次来回切换操作。这表明学习序列标签对于学习者快速精准获取知识点有重要帮助。

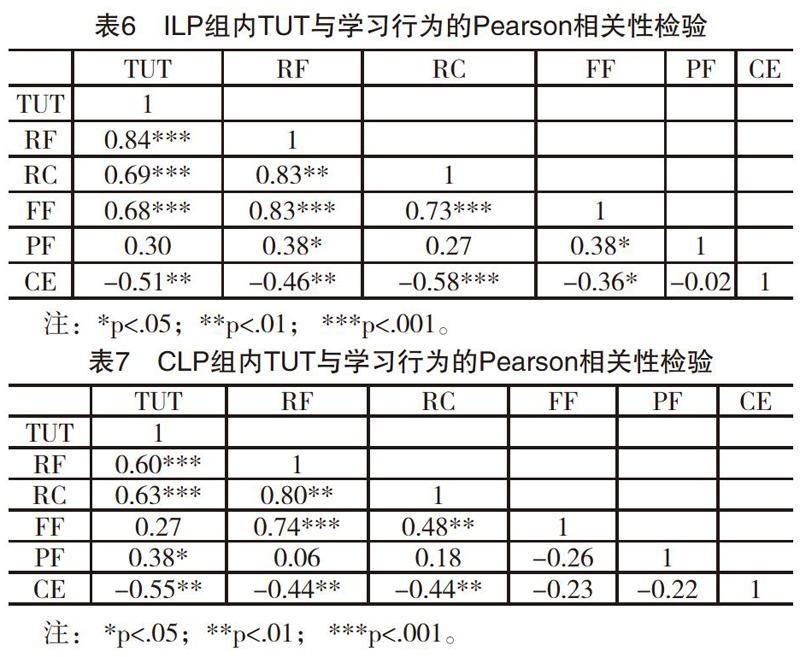

2.学习行为与心智游移TUT相关性分析

重点分析“任务无关思维(TUT)”与五种学习行为的关系,通过Pearson相关性检验发现在ILP组内(如表6所示),任务无关思维(TUT)与回看频次(RF)(r=0.84,p<0.001)、回看点与测试一致(RC)(r=0.69,p<0.001)、快进频次(FF)(r=0.68,p<0.001)等三个维度呈现显著正相关关系;TUT与关闭时看完视频(CE)呈显著负相关关系(r=-0.51,p<0.01)。在CLP组内(如表7所示),任务无关思维(TUT)与回看频次(RF)(r=0.60 p<0.001)、回看点与测试一致(RC)(r=0.63,p<0.001)、暂停频次(PF)(r=0.38,p<0.05)呈显著正相关关系;TUT与关闭时看完视频(CE)呈显著负相关关系(r=-0.55,p<0.01)。

以上结果表明,某些学习行为指标可以间接反映出学习者内部的心智游移状态。在两个小组中都存在一旦发生与任务无关心智游移现象,会使得学习者增加回看频次,测验过程中会重新回看之前学过的内容。在ILP组,学习者频繁的快进操作可视为心智游移TUT状态的出现。通常那些关闭时看完视频的学习者,产生的心智游移现象要比没有看完视频的学习者低。此外,在常规微视频自主学习中,学习者点击暂停后,也可能由于任务难度而提高心智游移频次。

(三)学习后测成绩及其与心智游移TUT相关性分析

首先,学习前测成绩通过方差齐燃作为斜变量,然后对实验组和控制组的学习后测成绩进行单因素协方差分析检验,如表8所示。结果指出利用交互式微视频进行自主学习的学习者(ILP)后测成绩显著高于常规微视频自主学习(CLP)后测成绩(F(1,68)=4.07,p<0.05)。这再次表明相比常规微视频而言,经过精心设计的交互功能能够使得微视频发挥更好的优势促进学习者学习。

任务无关思维(TUT)与学习后测成绩的Pearson相关性检验结果表明:在ILP组和CLP组,学习后测成绩与任务无关思维(TUT)(rILP=-0.86,p<0.001;rCLP=-0.81,p<0.001)都呈显著负相关关系。认知资源分配理论可以很好的解释这一结果,表明心智游移现象会占用大脑内部有限的认知资源,导致学习者从事当前任务精力不足,使得任务绩效下降。因此,利用微视频开展自主学习过程中,应该控制学习过程产生的任务无关思维,让学习者把注意力专注于学习活动本身。

四、对未来微视频设计和学习的相关建议

(一)对未来微视频设计的建议

当前微视频作为微课程和在线课程的主体资源,但质量良莠不齐,存在较为突出的问题为:内容不具体,将传统课堂实录视频进行切片;容量不适合,将一堂课浓缩成10分钟左右且内容严重超标;逻辑不清晰,将没有经过设计的内容直接打包生成视频;界面不简洁,视觉色彩华而不实并与内容无关等。本研究结果将对未来微视频设计提供重要参考价值,具体体现在如下四方面。

1.微视频中符合学习规律的交互功能呈现和组织方式设计将避免学习者产生不必要的任务无关思维,比常规微视频能提供更友好的学习服务。本实验通过检验学习指引、学习问题提示和交互式测验等三个功能,发现内嵌交互式功能对于保持学习注意力有积极作用。在未来微视频设计中,重视交互功能表征方式与呈现技巧将有助于产生积极学习效果。同时,需要根据学习规律克服交互功能设计滥用现象,避免造成知识呈现过程流畅性不够,对学习连贯性带来干扰,阻碍有效学习的发生。

2.在同一个学习系统中,将不同模块的交互活动与常规微视频跨模块结合,可能会导致出现过多无效学习行为发生,如果将跨模块交互功能与微视频整合在同一页面呈现,可以有效降低无效学习行为的发生。学习者在学习过程中如果需要使用讨论、测验等交互功能,在不同模块中频繁切换行为过多将占用短时记忆过程中的认知资源,造成分配给学习任务的认知资源有限,这会给学习者集中注意力带来严重干扰。此外,那些被动接受微视频学习的学习者可能不会使用系统提供的其他交互功能模块,导致发生心智游移的频次增多,不利于有效完成学习任务。因此,单纯跨模块实现的交互式微视频设计存在教学要素时空分离现象,可能引发过多不利于学习发生的频繁操作行为。

3.微视频内容呈现需要精简视觉元素和优化讲解方式,避免产生视觉噪声(visual Noise)和听觉噪声(Auditory Noise),干扰学习者注意力。如提供的语音讲解如果不合理,那么这种任务无关的言语刺激通常会增加学习者心智游移的频次。一些有效去除视听觉噪声方式有。

(1)对重要内容进行特殊标记(Signaling)帮助学习者把注意力转向重要内容;

(2)提供学习线索(Cueing)帮助学习者把注意力分配给学习内容;

(3)语音讲解过程中注重根據内容需要切换语气和语速等,引起学习者听觉刺激变化,专注视频内容;

(4)对重难点场景通过简笔画方式呈现帮助学习者更容易理解;

(5)充分利用颜色帮助学习者聚焦静态的文字或图片信息;

(6)设计学习者控制比学习系统控制更能有效激发学习者持续保持注意力。

4.未来微视频设计可以整合先进技术,降低学习者心智游移频次。从交互程度来看,当前的微视频交互形式仍然比较单一。随着语音识别技术、视频弹幕技术、视频切片技术、大数据分析技术等技术的不断成熟,未来微视频设计可有效整合这些新型技术,如智能感知学习者的学习状态,通过感官表情进行交互等,通过多种交互形式提高用户体验,帮助学习者提升学习注意力,克服心智游移无关任务思维频次过多的现象。

(二)对未来利用微视频进行学习的建议

微视频学习重点已由单纯关注学习结果转向利用学习分析技术重点分析学习过程的行为发生。然而单纯的学习行为并不能有效真实反映学生的注意力投入状态。只有行为投入转化为认知投入才能引起学生的有效学习。而根据认知资源分配理论,认知资源和心智游离倾向于出现很强的负相关。因此,本研究发现将对未来利用微视频进行学习提供如下五点重要参考建议。

1.对学习者出现心智频次较高的学习环节可提供适当的学习指引清单作为脚手架,有助于提升学习注意力。如对视频引入方式,难点突破技巧,归纳小结呈现方式等环节提供脚手架可减少学习干扰,抓住学习者注意力。归纳小结代表相对简单的任务,表明如果任务太简单也容易产生心智游移,这也为在何时何处采用何种方式为学习者提供合适的脚手架提供了更多有益的教学使用建议。

2.建立微视频控制方式、学习行为与心智游移的相关关系,预警心智游移现象发生,并尽早进行干预。如学习者频繁地点击快进按钮代表注意力可能发生转移的倾向。因此,通过监测哪些功能被频繁操作、中等强度操作和很少操作,结合建立的行为一心智相关关系来判断学习者内部思维状态,可进行有效监控,促进学习绩效提升。

3.提供安静学习环境可避免外界干扰,达到降低心智游移现象的发生频率。本研究发现学习初始阶段的心智游移状态跟学习者受到外部环境干扰刺激有一定关系,因此学习过程中提供一些抗干扰工具和清晰的任务要求将有助于学习者降低心智游移频率。

4.在利用微视频进行学习时,需要适当采用不同学习策略和一些干预措施,有助于保持学习注意力。如果将常规微视频应用于课堂重难点突破环节,建议教师在播放视频过程中结合口头语言提示或暂停操作等,帮助学生理解。需要注意的是,如果教师频繁干预学习过程,可能会增加学习者心智游移状态,因此,教师干预需要根据学习者状态实施有针对性的干预。在利用交互式微视频进行学习时,由于增加了激发学习者继续保持注意力的学习元素,如学习问题指引和嵌入式测验,这将有助于学习者投入到冥思苦想的实践中,帮助其降低心智游移的发生。

5.学习者利用微视频开展的学习活动方式应由被动学习向主动学习、建构学习和互动学习(InteractiveDialoguing)进阶,提升学习质量。根据ICAP-A学习理论,在互动学习中注意力最高,在被动学习中注意力最低。也就是说,心智游移由高到低发生的频次为被动学习(Passive Receiving)、主动学习(ActiveManipulating)、建构学习(Constructive Generating)和互动学习(Interactive Dialoguing)(I≤C≤A≤P)。在利用微视频进行学习活动时,建议应避免学习者仅接受信息,并没有明显外显行为的被动学习;应充分让学习者主动参与到学习活动中,通过具体的外显行为操控学习材料,通过解释视频中的概念、把新概念与已有知识或其他材料做比较,或两个以上的学习者开展对话交流,加深认知参与过程。

五、结束语

当前人们对微视频的关注从资源建设过渡到应用效果,从课堂教学过渡到课内外学习,从学习结果过渡到学习过程。尽管对于微视频的研究深度已经进入到一个从理念到实践的领域,然而对微视频促进教学质量提升如果没有科学认识,必然会影响到学习者使用微视频开展学习活动的效果。诚然,影响微视频使用效果的因素颇多,文章中引人心智游移作为探索学习注意力的主要维度,将对微视频设计和学习方式设计带来全新思考。当然,心智游移并不一定全是负面影响,它是一种普遍存在的状态,也是影响创造力思维的重要因素。因此,未来还需要考量心智游移,学习行为和学习绩效之间的更多关系,并采用更多的测量方式交叉互证心智游移的发生特征,引入机器学习算法,对心智游移作自动检测,探索提升微视频的学习质量。