幼儿加工听觉呈现词时的音、义偏向和效价偏向

2018-04-25杨雪婷蒋重清

杨雪婷 孙 丹 吴 琦 杨 廙 张 思 蒋重清,2

(1辽宁师范大学心理学院,大连 116029;2辽宁省儿童青少年健康人格评定与培养协同创新中心,大连 116029)

1 前言

当个体加工听觉情绪信息时,除了对语义线索敏感外,还对说话者表达的语音线索敏感(Campbell,2000)。说话者的语音线索和语义线索都可以有效地传达情绪 (郑志伟,黄贤军,张钦,2013)。语音线索指说话者是怎样说的,是理解说话者意图和情绪状态的重要线索 (Bänziger,Grandjean,&Scherer,2009)。语义线索是指说话者说了什么,个体可以根据积极或消极的说话内容来判断说话者的情绪(王异芳,苏彦捷,何曲枝,2012)。由此可见,语音线索和语义线索都可以对听觉情绪信息的加工产生影响。而且,其加工的音、义线索偏向会受到性别、年龄因素的影响。

性别因素影响听觉情绪信息加工的研究发现,男性与女性被试表现出来的音、义线索偏向不同。成人男性在加工听觉情绪信息过程中可能从其语义线索中受益(Beaucousin et al., 2011),而成人女性则更依赖于语音线索 (Belin, 2008; Colligon et al.,2010; Hall, Murphy, & Mast, 2006)。王异芳等人(2012)对3~5岁幼儿听觉呈现句子的研究发现,当音、义线索的情绪效价不一致时,男性幼儿主要依靠语音线索来判断说话者的情绪,女性幼儿的音、义线索倾向不是非常明确,但趋势上更多依赖语音线索。有研究表明,词汇理解能力是言语能力的最基本成分(黄丽容,2003)。对于幼儿来说,通过句子来判断说话者的情绪状态比通过词汇判断困难。因此,本研究拟采用更基本且易理解的听觉呈现词语来探索幼儿的音、义线索偏向。

年龄因素影响听觉情绪信息加工的研究发现,不同年龄段的被试表现出来的音、义线索偏向也不同。四五岁到10岁左右儿童主要依据语义线索来判断说话者的情绪状态,10岁儿童则更关注说话者的语音线索 (Friend & Bryant, 2000; Morton & Trehub,2001)。对成人的研究发现,个体更多地按照语音线索来判断说话者的情绪状态(Juslin& Laukka,2003)。而老年人则对情绪语义线索的加工更加自动化(廖庆燕,2011)。已有脑电研究表明,半原始的θ波与代表我们人脑完全成熟的α波斗争最激烈的时期是4~7岁,而在5~6岁间表现出一个突变,这个时期人与客观世界的相互作用在大脑皮质上的烙印特别深刻,常常影响终身(刘世熠,1961)。幼儿阶段是儿童语言发展的关键期,3~6岁是幼儿词汇的快速发展阶段 (潘超,2012)。而且,有研究表明,5岁幼儿可以很熟练地加工听觉信息中的情绪线索(Sauter,Panattoni,&Happ′e, 2013)。 因此, 本研究采用 5~6岁幼儿为被试,探索其加工听觉呈现词的音、义线索偏向。

除此之外,个体还存在对情绪信息加工的效价偏向。研究发现,个体对视觉呈现的积极词汇的加工快于消极词汇 (Kanske& Kotz,2007;Schacht&Sommer,2009)。从生物进化的角度来说,个体往往会回避带来恐惧情绪的事物,对积极情绪的偏向符合个体“趋利避害”的特性。虽然音、义线索情绪效价一致时可以易化对情绪词的识别(Min& Schirmer,2011),但在日常交流中也会出现音、义线索情绪效价不一致的情况。因此,本研究采用两个实验,从听觉呈现词语的语音和语义两条线索出发,考察5~6岁幼儿在语义中性时,对积极/消极的语音类型听觉词的效价和情绪面孔图片的匹配倾向,以及在音、义线索的效价相反时,幼儿对听觉呈现词的效价判断会更多地依赖哪一种线索。

前人的研究多关注基于听觉线索情绪类型的识别比较以及情绪理解的发展(王异芳等,2012;Nelson& Russell,2011)。本研究侧重通过幼儿的情绪知觉来对其基于声音线索的音、义偏向和效价偏向进行考察,对于声音线索的偏向考察是本研究所要关注的,也是创新点所在。对以上问题的探讨有助于更加全面地刻画学前儿童情绪理解的发展趋势和特点,为基于听觉线索的音、义知觉发展研究提供实证依据。以往研究表明,当句子音、义线索的情绪效价冲突时,四五岁的幼儿主要依据语义线索来判断说话者的情绪状态(Morton& Trehub,2001)。但对于幼儿被试来说,词语的理解要比句子更容易一些。因此,5~6岁幼儿在对听觉呈现词语进行情绪效价判断时,可能会表现出不同的模式。综上所述,本研究假设:5~6岁幼儿在加工听觉呈现词时,存在使用音、义线索偏向的性别差异,且幼儿更偏向于使用积极的情绪线索。

2 实验1

2.1 方法

2.1.1 被试

某幼儿园大班幼儿64名,平均年龄69.13个月,(SD=8.12 月),男女各半,均无发育和言语障碍。

2.1.2 材料

词汇材料:选取幼儿熟悉的日常生活用品双字中性词15个,如桌子、毛巾等。

图片材料:同一成人女性的面孔图片3张 (中性、积极、消极面孔各一张)。

语音材料:由普通话标准的一名女性用积极的高兴情绪和消极的生气情绪语音分别朗读上述15个中性词,并用专业的录音软件记录,获得30个听觉词(积极语音和消极语音各15个)。声音为立体声道16位采样,采样率为22025Hz。

材料评定:选取13名大学生对中性词、图片材料和听觉词的效价和唤醒度进行7点评定 (1表示非常消极/非常平静,7表示非常积极/非常激动)。选取成人对实验材料进行评定,可以使材料更加具有适用性,在对语音材料的评定上成人更能控制自己不受语义信息的影响,以便评定出适合本实验目的的有效实验材料。

效价:将中性词、面孔图片和听觉词的效价与4(即7点评分的中间值)进行单样本t检验。结果显示:“中性词”“中性面孔”与4差异均不显著 (p>0.05);“积极面孔”“消极面孔”“听觉词”与 4 差异均显著(p<0.05)。

唤醒度:将3张面孔图片的唤醒度进行方差分析,结果差异不显著(p>0.05);将中性词、听觉词(积极、消极)的唤醒度进行方差分析,结果差异不显著(p>0.05)。 材料达到实验要求。

将消极图片与消极语音的效价和唤醒度分别作配对样本t检验,将积极图片与积极语音的效价和唤醒度分别作配对样本t检验,将中性图片与中性词的效价和唤醒度分别作配对样本t检验,均无显著差异,p>0.05。

2.1.3 程序

实验包括练习实验(7个试次)和正式实验(30个试次),两部分实验流程完全相同。每个试次开始时,先呈现一个1000ms的注视点,让幼儿的注意力集中。然后,呈现积极的高兴或消极的生气语音朗读的中性词,同时在屏幕中央呈现两张面孔图片(分别与听觉词的语音和语义效价一致,即中性图片一张,积极或消极图片一张),要求幼儿根据听觉呈现词的效价选择与之匹配的面孔图片,并按键反应。反应后面孔消失,继续下一个试次。按键顺序在被试间平衡,听觉词和面孔图片的呈现顺序随机。

2.2 结果

计分方式:幼儿按语义线索做出反应记0分,按语音线索作出反应记1分,满分15分。

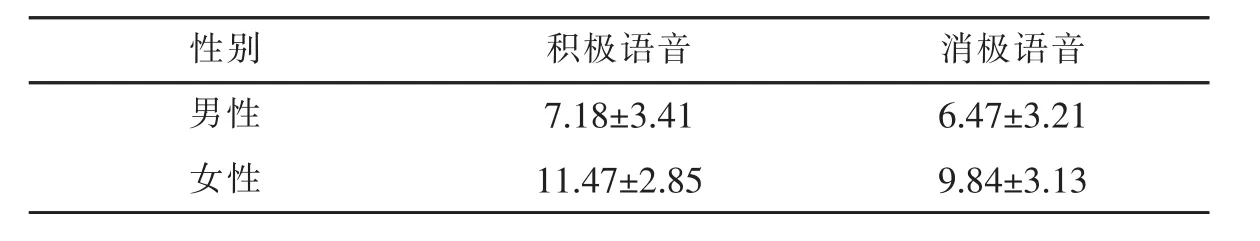

统计幼儿在这两种语音类型下的反应,求出其所得分数,结果见表1。

表1 幼儿在两种语音类型下的得分(M±SD)

对得分进行以性别(男,女)为组间变量,语音类型(积极语音,消极语音)为组内变量的2×2方差分析,结果显示:

性别主效应显著,F(1,62)=45.14,p<0.05,偏η2=0.42。女性幼儿(M=10.66)按语音线索作反应的偏向显著高于男性幼儿(M=6.83)。

语音类型主效应显著,F(1,62)=4.60,p<0.05,偏 η2=0.07。幼儿按积极语音(M=9.33)作反应的偏向显著高于消极语音(M=8.16)。

性别和语音类型的交互作用不显著,F(1,62)=0.69,p>0.05。

为进一步检验男、女幼儿在加工听觉呈现词时的音、义线索偏向是否达到统计学意义,分别对男、女幼儿在两种语音类型下的得分进行单样本t检验(检验值=7.5,即 15分的中间值)。 结果显示:

女性幼儿在积极语音类型下的得分(M=11.47,SD=2.85)与 7.5 之间差异显著,t(31)=7.88,p<0.001,表现为女性幼儿按积极语音做反应的偏向高于随机水平;在消极语音类型下的得分(M=9.84,SD=3.13)与 7.5 之间差异显著,t(31)=4.23,p<0.001,表现为女性幼儿按消极语音做反应的偏向高于随机水平;男性幼儿在积极语音(t(31)=-0.52,p>0.05)和消极语音类型(t(31) =-1.82,p>0.05)下的得分与 7.5 之间差异均不显著。由此可见,女性幼儿在加工积极或消极语音朗读的中性词时,存在使用语音线索的偏向,男性幼儿则不存在使用语音线索的偏向。

3 实验2

实验1考察了当听觉刺激为积极和消极情绪语音朗读的中性词时,5~6岁幼儿加工听觉呈现词的音、义和效价偏向。结果表明,在语义线索为中性词时,幼儿具有按积极语音线索判断听觉呈现词情绪效价的偏向。那么,是否因为实验1中听觉呈现词的语义线索不具有任何情绪效价,而导致幼儿不存在使用语义线索的偏向呢?所以,实验2选取了语义线索具有情绪效价的情绪词,来考察幼儿在音、义线索效价不一致时,对听觉呈现词加工的线索偏向。

3.1 方法

3.1.1 被试

同实验1。

3.1.2 材料

词汇材料:选取幼儿能够正确理解的双字情绪词30个,具有积极效价(如高兴、愉快)和消极效价(如伤心、愤怒)的情绪词各15个。

图片材料:实验1中的积极面孔和消极面孔图片,共2张。

语音材料:由普通话标准的一名女性用积极的高兴情绪语音朗读上述具有消极效价的情绪词,用消极的生气情绪语音朗读上述具有积极效价的情绪词,并用专业的录音软件记录。获得30个听觉词(积极语音和消极语音各15个),音频参数同实验1。

材料评定:选取13名大学生对情绪词和听觉词的效价和唤醒度进行7点评定(1表示非常消极/非常平静,7表示非常积极/非常激动)。

效价:将情绪词和听觉词的效价与4(即7点的中间值)进行单样本t检验,结果均差异显著 (p<0.05)。

唤醒度:将情绪词和听觉词的积极唤醒度与消极唤醒度进行配对样本t检验,结果差异不显著(p>0.05)。 材料达到实验要求。

将消极图片、消极词与消极语音的效价和唤醒度分别作重复测量方差分析,将积极图片、积极词与积极语音的效价和唤醒度分别作重复测量方差分析,均无显著差异,p>0.05。

3.1.3 程序

实验流程同实验1。不同之处在于注视点之后给幼儿呈现音、义线索效价相反的听觉词,同时在屏幕中央呈现积极和消极面孔图片各一张 (分别与听觉词的音、义线索效价一致)。听觉词和面孔图片的呈现顺序随机。

3.2 结果

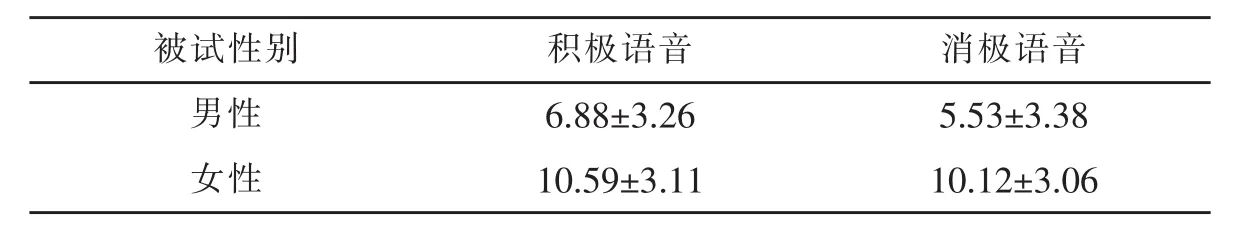

统计幼儿在这两种语音类型下的反应,计分方式同实验1。求出其所得分数,结果见表2。

对得分进行以性别(男、女)为组间变量,语音类型(积极语音、消极语音)为组内变量的2×2方差分析。结果显示:

表2 幼儿在两种语音类型下的得分(M±SD)

性别主效应显著,F(1,62)=39.80,p<0.05,偏η2=0.39。 女性幼儿(M=10.36)按语音线索做反应的偏向显著高于男性幼儿(M=6.20)。

语音类型主效应边缘显著,F(1,62)=3.94,p=0.05,偏 η2=0.06。幼儿按积极语音(M=8.73)做反应的偏向略高于消极语音(M=7.83)。

性别和语音类型的交互作用不显著,F(1,62)=0.92,p>0.05。

为进一步检验男、女幼儿在加工听觉呈现词时的音、义线索偏向是否达到统计学意义,分别对男、女幼儿在两种语音类型下的得分进行单样本t检验(检验值=7.5,即15分的中间值)。结果如下:

女性幼儿在积极语音类型下的得分(M=10.59,SD=3.11) 与 7.5 之 间差异 显著,t(31)=5.61,p<0.001,表现为女性幼儿按积极语音做反应的偏向高于随机水平;在消极语音类型下的得分(M=10.12,SD=3.06) 与 7.5 之 间差异 显著,t(31)=4.86,p<0.001,表现为女性幼儿按消极语音做反应的偏向高于随机水平;男性幼儿在消极语音类型下的得分(M=5.53,SD=3.38) 与 7.5 之间差异显著,t(31)=-3.30,p<0.001, 表现为男性幼儿按消极语音做反应的偏向低于随机水平,意味着男性幼儿更偏向于根据语义线索作出反应;在积极语音类型下的得分与7.5 之间差异不显著,t(31)=-1.08,p>0.05。 由此可见,女性幼儿在加工音、义线索效价相反的情绪词时,仍存在使用语音线索的偏向,当语音线索是消极情绪时,男性幼儿存在使用语义线索的偏向。

4 讨论

4.1 听觉词加工的音、义偏向

本研究发现,在加工听觉呈现词时,女性幼儿偏向于使用语音线索,男性幼儿存在根据听觉词的积极语义线索匹配面孔图片的倾向,该倾向只在音、义线索情绪效价相反时的消极语音下达到统计学水平。该研究结果与Morton和Trehub(2001)的研究结果不同。他们发现,四五岁到10岁左右的儿童更多依赖语义线索来判断说话者的情绪。研究结果间的差异也许是由于汉语作为一种声调语言的特殊性造成的。汉语的4种声调影响着每一个字、词和句子的发音 (Anolli, Wang, Mantovani, & Toni, 2008)。而英语主要是由升、降两个调组成,英语的语音线索要比汉语更简单。也许简单的语音线索不足以让幼儿准确地判断情绪,从而表现出更多地依赖语义线索的倾向。而王异芳等人(2012)的研究发现,当音、义线索的情绪信息冲突时,3~5岁幼儿更多地依赖语音线索来判断说话者的情绪,这与本研究的结果较为一致。语音韵律的识别能力始于婴儿期,并会随着年龄的增长不断完善。对于幼儿来说,语音韵律识别的发展早于语义的理解。幼儿会因认知资源的限制而注意那些较为突出和显著的线索(Ackerman,1986),当言语中的语音线索明显丰富时,幼儿表现出了更多的依赖语音线索的倾向。结果间的差异也许是由于男、女幼儿语言能力的发展存在差异造成的。关于儿童语言加工的fMRI研究(Burman,Bitan,& Booth,2008)发现,女孩在语言加工的过程中,双侧脑的激活程度都强于男孩。情绪语音的加工被认为是偏向于大脑的右半球 (Wartenburger,et al., 2007)。因此,得益于优秀的两半球协调功能,女孩对于这种语音线索的加工要比男孩表现得更加迅速和稳定。

4.2 听觉词加工的积极效价语音线索偏向

本研究发现,5~6岁幼儿在加工听觉呈现词时,与消极的生气语音线索相比,使用积极的高兴情绪语音线索来匹配情绪面孔图片的偏向更高。

该研究结果与以往的研究结果较为一致。幼儿对高兴情绪声音比其它情绪声音的知觉成绩要好(王异芳等,2012)。有研究表明,儿童常常具有乐观主义倾向,在预测故事主人公的消极人格特质能否随着年龄的增长而得到改善时,儿童相对于成人被试就表现出了显著的乐观主义倾向(高雯,杨丽珠,2005; Schuster, Ruble, & Weinert, 1998)。 蒋重清、杨丽珠、刘颖和 Tarik Bel-Bahar (2010)发现,儿童处理阈下情绪的隐性心理机制是维持快乐,成人则是预警危险。导致这种偏向的原因也与幼儿日常所处的环境有很大的关系。对学龄前儿童来说,无论是家庭还是学校都尽可能为他们营造轻松和愉快的生活和学习氛围,他们很少接触到恐惧等消极的面部表情和声音。因此,与难过、生气、害怕这些消极语音线索相比,幼儿更偏向于感知积极语音线索。因为积极情绪在社会交往中的外显形式稳定,其在社会化修饰、掩盖或夸大的过程中没有显著的变化,从而对于幼儿来说更容易被识别 (王异芳,赵怡菲,2009)。

5 结论

基于以上结果分析,可得出以下结论:5~6岁幼儿在加工听觉呈现词时,存在音、义和效价偏向,且受到被试性别因素调节。女性幼儿偏向于使用语音线索;当呈现消极的语音线索时,男性幼儿则偏向于使用语义线索;相对于消极语音线索,男女幼儿均偏向于使用积极语音线索。

高雯,杨丽珠.(2005).年幼儿童特质稳定性理解的乐观主义.辽宁师范大学学报(社会科学版),28(3),45-49.

黄丽容.(2003).儿童汉语词汇理解能力的性别差异.深圳大学学报(人文社会科学版),20(3), 114-117.

蒋重清,杨丽珠,刘颖,Tarik Bel-Bahar.(2010).阈下负性情绪引起儿童和成人相反的判断偏向.心理发展与教育,26(1), 9-13.

廖庆燕.(2011).情绪语义与情绪韵律加工自动性的老化效应.浙江师范大学硕士学位论文.

刘世熠.(1961).脑电图与心理的大脑生理机制研究的几个问题.心理学报,5(3), 141-154.

潘超.(2012).3-6岁幼儿的词汇发展研究.辽宁师范大学硕士学位论文.

王异芳,苏彦捷,何曲枝.(2012).3~5岁儿童基于声音线索的情绪知觉.心理学报,44(11),1472-1478.

王异芳,赵怡菲.(2009).3~5岁儿童面部表情命名能力的发展特点.幼儿教育·教育科学,(6),39-43.

郑志伟,黄贤军,张钦.(2013).情绪韵律调节情绪词识别的ERP研究.心理学报,45(4),427-437.

Ackerman, B.P. (1986).Children’s sensitivity to comprehension failure in interpreting a nonliteral use of an utterance.Child Development,57(2), 485-497.

Anolli, L., Wang, L., Mantovani, F., & Toni, A.D.(2008).The voice of emotion in chinese and italian young adults.Journal of Cross-Cultural Psychology,39(5), 565-598.

Bänziger, T., Grandjean, D., & Scherer, K.R.(2009).Emotion recognition from expressions in face, voice,and body: Themultimodalemotion recognition test(mert).Emotion,9(5), 691-704.

Beaucousin, V., Zago, L., Hervé, P.Y., Strelnikov, K.,Crivello, F., & Mazoyer, B., et al.(2011).Sex-dependent modulation of activity in the neural networks engaged during emotional speech comprehension.Brain Research,1390(20), 108-117.

Belin, P., Fillionbilodeau, S., & Gosselin, F.(2008).The montreal affective voices:A validated set of nonverbal affect bursts for research on auditory affective processing.Behavior Research Methods,40(2), 531-539.

Burman, D.D., Bitan, T., & Booth, J.R. (2008).Sex differencesin neuralprocessing oflanguage among children.Neuropsychologia,46(5), 1349-1362.

Campbell, N. (2000).Databases of emotional speech.Proceedings of Isca Itrw on Speech&Emotion Developing A Conceptual Framework.

Collignon, O., Girard, S., Gosselin, F., Saint-Amour, D.,Lepore, F., & Lassonde, M.(2010).Women process multisensory emotion expressions more efficiently than men.Neuropsychologia,48(1), 220-225.

Friend, M., & Bryant, J.B.(2000).A developmental lexical bias in the interpretation of discrepant messages.Merrill-Palmer Quarterly(1982-),46(2), 342-369.

Hall, J.A., Murphy, N.A., & Mast, M.S. (2006).Recall of nonverbal cues:Exploring a new definition of interpersonal sensitivity.Journal of Nonverbal Behavior,30(4), 141-155.

Juslin, P.N., & Laukka, P. (2003).Communication of emotions in vocal expression and music performance:Different channels, same code?Psychological Bulletin,129(5), 770-814.

Kanske, P., & Kotz, S.A. (2007).Concreteness in emotional words: ERP evidence from a hemifield study.Brain Research,1148(1), 138-148.

Min, C.S., & Schirmer, A.(2011).Perceiving verbal and vocal emotions in a second language.Cognition&E-motion,25(8), 1376-1392.

Morton, J.B., & Trehub, S.E.(2001).Children’s understanding of emotion in speech.Child Development,72(3), 834-843.

Nelson, N.L., & Russell, J.A.(2011).Preschoolers’ use of dynamic facial, bodily, and vocal cues to emotion.Journal of Experimental Child Psychology,110(1),52-61.

Sauter, D.A., Panattoni, C., & Happé, F. (2013).Children's recognition of emotions from vocal cues.British Journal of Developmental Psychology,31(Pt 1), 97-113.

Schacht, A., & Sommer, W.(2009).Time course and task dependence ofemotion effects in word processing.Cognitive Affective&Behavioral Neuroscience,9(1),28-43.

Schuster, B., Ruble, D.N., & Weinert, F.E.(1998).Causal inferences and the positivity bias in children:The role of the covariation principle.Child Development,69(6), 1577-1596.

Wartenburger, I., Steinbrink, J., Telkemeyer, S.,Friedrich, M., Friederici, A.D., & Obrig, H.(2007).The processing of prosody: Evidence of inter-hemispheric specialization at the age of four.NeuroImage,34(1), 416-425.