中学生自信与未来受教育取向的关系:学校联结的中介作用

2018-04-25代江燕毕重增高树玲

代江燕 毕重增 高树玲

(1西南大学心理学部,重庆 400715;2香港中文大学社会学系,香港 999077)

自信是在客观理性基础上对自我的肯定性 (毕重增,2016)。自信的人相信自己能干、重要和有价值(朱传林等,2015),能以更积极的行为方式应对困难和挫折。作为一个多维度、多层次的心理系统(车丽萍,黄希庭,2006),自信具有丰富的内涵。其一,自信是一种相对稳定的人格特征(秦东波,郑晓宁,黄铎,毕重增,2009),其相对性表现为不同领域有不同的自信。依据青年发展的重要领域,毕重增和黄希庭(2009)将自信分为成就自信、才智自信、应对自信、品质自信以及人际自信。这五个自信因素相辅相成,有效促进青年对学习、工作、人际成就的追求和自我身心健康的维护,使之获得持续的、面向未来的发展。其二,自信作为一种积极向上的心理倾向(颜艳琼,郑晓宁,毕重增,2012)和内部动力(车丽萍,黄希庭,2006)对个体产生多方面的影响。已有研究发现自信与人际关系、成就动机、学习成绩等密切相关(毕重增,黄希庭,2007;Kleitman& Gibson,2011; 苏 华 , 2009; Tong,Brandon,& Langwell,2008;张继元,毕重增,2012)。自信的人更倾向于采用积极乐观的应对方式和态度,更愿意为实现自己的目标而付诸实践和努力,从而更易于形成和谐的人际关系,取得好的学业成就。

自信会影响个体对未来重要领域发展的思考与规划。个体对自己未来的思考和规划即未来取向(刘霞,黄希庭,普彬,毕翠华,2010),包括教育、职业、家庭、社会关系等领域(Seginer& Lilach,2004;张玲玲,张文新,纪林芹,Jari-Erik Nurmi, 2006)。 对于信奉“知识改变命运,教育成就未来”的中学生(初中生和高中生)而言,教育追求是他们最主要的发展目标取向,也是大多数学生获得自我价值感和成就感的领域之一。此阶段教育是他们思考和规划的主要领域(喻承甫,谢敏,林枝,罗丹,唐翠莲,2015),也是受自信影响的主要方面。自信一方面有助于中学生形成客观、积极的自我认识与评价,促进其心理健康发展(张继元,毕重增,2012),为其思考与计划未来的教育提供生理和心理基础。另一方面,自信可以通过调节认知、动机过程来影响其未来教育发展方向和目标的选择(车丽萍,2002),包括个体对未来教育的期望和愿望(动机),这些期望和愿望实现的预期时间和方式(规划),以及个体对未来发展的态度(评价)(张玲玲,2008)。自信的学生能更客观准确地认识自己的能力与价值,在面临是否继续接受教育的选择时更积极地应对,也会更努力寻求建议、搜集信息以确定合适的教育目标,为实现目标而努力,并不断根据反馈做出调整。因此,自信影响中学生确立并实现教育目标的行为,即张玲玲所述的对未来受教育取向的探索和投入(张玲玲,张文新,2008)。虽有实证研究表明,作为一种自信的自我效能会影响未来取向,如 Kerpelman,Eryigit和 Stephens(2008)发现自我效能感会影响非裔美国青少年的未来受教育取向,李娟(2013)的研究也发现女研究生的一般自我效能可以正向预测其未来取向水平,但仍缺少探索青少年自信与未来受教育取向关系的研究。

作为一种人格特征,自信还会影响学校联结。学校联结(school connectedness)是学生对自己与学校关系的认知以及与学校中其他个体建立一种积极情感联系,并主动投入学习的一种状态(殷颢文,贾林祥,2014)。毕重增和黄希庭(2009)认为青年学生的五种自信体现为学生对学业、事业等个人成就,品德个性,问题解决和创新能力,人际活动能力,困难应对和健康维持能力的肯定。自信的学生相信自己拥有解决问题的能力以及开拓创新的勇气,能够学有所成,也相信自己可以处理好与老师、同学的关系并获得其认可和接纳。这些自信提供了中学生与学校建立积极联结的动力因素,有利于促进学生对学校的喜爱与投入,影响他们与同学、老师的关系,即学校联结的形成。学校联结有利于减少学生违纪违规、辍学、同伴欺凌等消极行为(Joyce& Early,2014;Oelsner, Lippold, & Greenberg, 2011; You et al.,2008),增强学生在认知、情感和行为上对学校的认可与投入,增加了学生继续接受教育的可能性。另外,伴随着学校联结的成就感和归属感会构筑学生对教育有用性的认识,形成未来受教育的动机,促进学生的积极发展。Khattab(2005)的研究表明,学校相关因素影响学生对未来受教育的期望;学生的学术能力、在校人际关系影响他们是否继续接受教育。Crespo,Jose,Kielpikowski和 Pryor(2013)的研究也证实学校联结能预测未来取向。

由此可见,自信影响着学校联结和未来受教育取向,学校联结与未来受教育取向也相互联系。那么,中学生的自信能否通过学校联结影响未来受教育取向?本研究假设学校联结是自信与未来受教育取向之间的一个中介变量。自信人格特征保证中学生的心理健康,帮助其感受社会支持,影响他们对学校的认可与投入,最终影响其未来受教育取向。首先,自信为学生建立学校联结提供健康基础,从而影响未来受教育取向。自信可以通过自我肯定和自我关注带来的幸福感、解决问题的动机和积极体验,以及自信的缓冲效应促进心理健康(毕重增,黄希庭,2008)。自信既是学生应对的资源也是应对的机制(毕重增,2008)。自信的学生相信自己的学习能力,相信自己能克服学习困难,在学习以及学校环境中获得幸福感和积极体验,从而认同学校和教育的价值,对未来接受教育产生积极预期,并为继续接受教育而努力。其次,自信的学生更易感受到社会支持(毕重增,2008),尤其是来自学校老师和同学的支持,形成自我被学校接受、尊重,以及获得学校包容、支持的积极认知,为其接受教育营造良好的环境。这些也能促进学生学习能力和学术成就的提高,影响其 未 来 受 教 育 取 向 (Kerpelman,Eryigit, &Stephens, 2008)。

已有研究对自信、学校联结与未来受教育取向三者的关系,以及以学校联结为中介变量探索自信与未来受教育取向的关系仍缺乏实证。本研究旨在分析中学生自信、学校联结与未来受教育取向三者的关系,尤其是学校联结在其中的中介作用,并进一步探究自信五个因子对未来受教育取向、学校联结的不同影响,为我们的推论提供实证。

1 对象与方法

1.1 被试

中学生共412名,其中包含158名初中生(87名女生,69名男生,2名初中生性别数据缺失不明),253名高中生 (142名女生,105名男生,6名高中生性别数据缺失),1名中学生的年级资料缺失;年龄为 12~19 岁,平均年龄 15.62±1.77。

1.2 工具

1.2.1 未来受教育取向问卷

使用芬兰发展心理学家Nurmi等人编制,张玲玲等翻译并修订的未来取向问卷 (张玲玲等,2006),该问卷考察了青少年在教育、职业和家庭领域上的未来取向。本研究主要摘取与教育相关的部分。该部分为Likert式5点等级量表,由14个项目组成,包含七大因子,分别为对受教育规划的探索、投入、个人价值、外部原因、内部原因、积极预期和感受。本研究并不将外部原因、内部原因纳入关系的分析。在本研究中,该问卷的克隆巴赫α系数为0.73。

1.2.2 青年学生自信问卷

青年学生自信问卷由毕重增和黄希庭(2009)编制,包含33个项目,5个因子:才智自信9个项目;成就自信8个项目;人际自信5个项目;应对自信6个项目和品质自信5个项目。问卷为Likert式5点等级量表,从“很不符合”到“很符合”。在本研究中,该问卷的克隆巴赫α系数为0.90,各个因子亦具有满意的内部一致性 (成就自信为0.88,才智自信为0.86,应对自信为 0.77,品质自信为 0.79,人际自信为 0.82)。

1.2.3 学校联结问卷

学校联结问卷来源于青春期健康问卷的纵向研究(You et al.,2008),包含 5 个项目,为 Likert式 5 点等级量表,从“非常不同意”到“非常同意”。在本研究中,该问卷的克隆巴赫α系数为0.84。

1.3 程序

集体施测,收回问卷后剔除未完成回答的问卷,数据录入SPSS18.0软件进行管理与统计分析。采用Pearson积差相关考察总体自信及其五个因子、学校联结、未来受教育取向的相关性;采用逐步回归分析学校联结的中介作用,并用Bootstrap方法了解中介效应的稳定性。

2 结果

2.1 共同方法偏差

共同方法偏差(common method biases)是一种系统误差,指的是因为同样的数据来源或评分者、同样的测量环境、项目语境以及项目本身特征所造成的预测变量与效标变量之间人为的共变(周浩,龙立荣,2004)。采用Harman单因素检验法进行共同方法偏差检验,将所有因子放入探索性因素分析中,未旋转因素分析的结果显示,第一个公因子的方差解释率为24.03%,小于40%的临界值。并且特征根大于1的因子有18个,并非只提取出一个因子。由此判断,本研究的数据不存在严重的共同方法偏差问题,各变量之间的关系可信。

2.2 各变量的相关矩阵

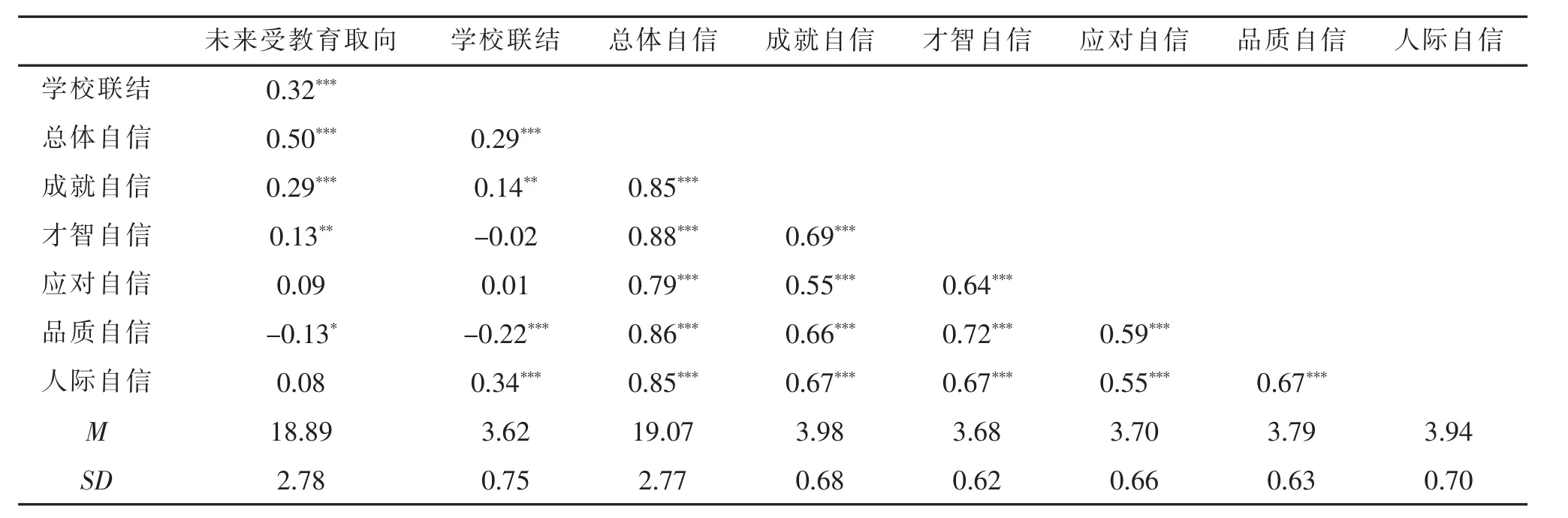

总体自信及其五个因子、学校联结、未来受教育取向诸变量的基本情况及其之间的关系见表1。相关分析结果显示,总体自信、学校联结、未来受教育取向三个变量之间两两显著相关;在控制其他四个自信维度的情况下,分别做其中一个自信维度与其他变量的相关,结果表明成就自信、品质自信皆与学校联结、未来受教育取向显著相关。

表1 未来受教育取向、学校联结、总体自信及其五因子之间的相关

2.3 学校联结的中介效应分析

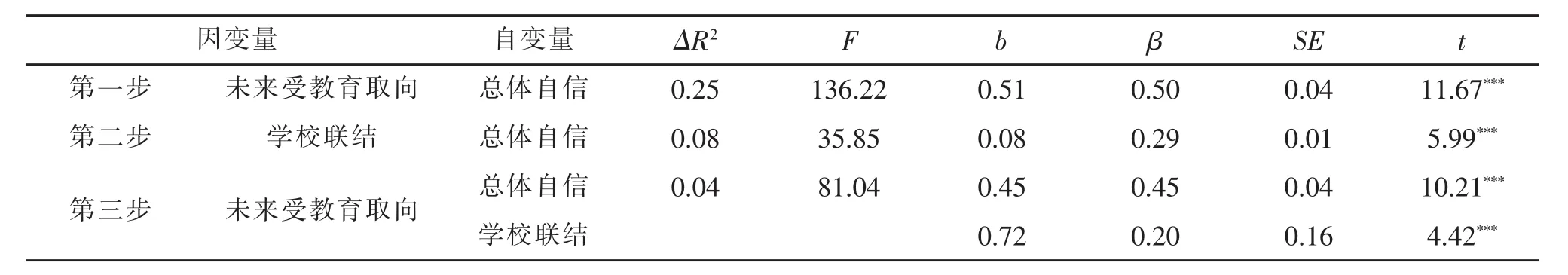

2.3.1 学校联结在总体自信和未来教育取向中的中介效应分析

依照温忠麟和叶宝娟(2014)介绍的中介效应分析方法和模型,考察总体自信通过学校联结对未来受教育取向的中介效应(结果见表2)。根据结构方程,回归系数 c(β=0.50)、a(β=0.29)、b(β=0.20)显著,表明学校联结在总体自信与未来受教育取向之间的间接效应显著。使用Bootstrap法对中介效应的置信区间进行估计,从基于5000个Bootstrap样本得出,在95%置信区间下,中介效应的结果不包含0(95%CI 为 0.03~0.09)。 另外, 回归系数 c’(β=0.45)显著,表明学校联结在总体自信与未来受教育取向之间的直接效应显著,因此学校联结在总体自信与未来受教育取向之间存在部分中介效应,中介效应占总效应的12%。

表2 学校联结在总体自信和未来教育取向中的中介效应检验分析摘要表

2.3.2 学校联结分别在成就自信和品质自信中的中介效应分析

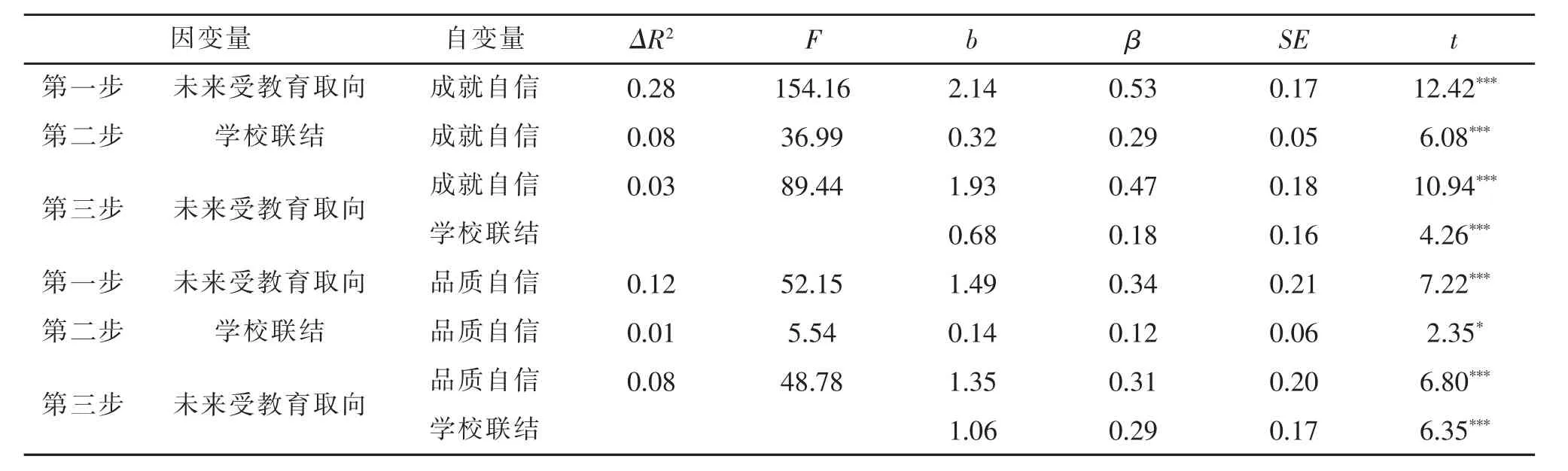

为了解自信各因子分别通过学校联结作用于未来受教育取向的情况,在控制自信其他四个因子的情况下进行分析。结果发现,应对自信和人际自信系数 c(分别为 0.41、0.40)不显著,且系数 c’(分别为0.40、0.07)比系数 c 的绝对值小,说明应对自信和人际自信不存在遮掩效应;学校联结分别在成就自信与未来受教育取向之间、品质自信与未来受教育取向之间存在中介效应(见表3)。

表3 学校联结中介效应检验分析摘要表

成就自信通过学校联结作用于未来受教育取向的中介分析结果表明, 回归系数 c (β=0.53)、a (β=0.29)、b(β=0.18)显著,表明学校联结在成就自信与未来受教育取向之间的间接效应显著。在95%置信区间下,中介效应的结果不包含0(95%CI为0.04~0.30)。 另外,回归系数 c’(β=0.47)显著,表明学校联结在成就自信与未来受教育取向之间的直接效应显著。因此学校联结在成就自信与未来受教育取向之间存在部分中介效应,中介效应占总效应的9%。

品质自信通过学校联结作用于未来受教育取向的分析结果表明,回归系数 c(β=0.34)、a(β=0.12)、b(β=0.29)显著,表明学校联结在品质自信与未来受教育取向之间的间接效应显著。在95%置信区间下,中介效应的结果不包含 0 (95%CI 为-0.47~-0.10)。另外,回归系数 c’(β=0.31)显著,表明学校联结在品质自信与未来受教育取向之间的直接效应显著。因此学校联结在品质自信与未来受教育取向之间存在部分中介效应,中介效应占总效应的46%。

3 讨论

未来取向是个体思想和行为偏好未来的方向,同时也是个体对未来的思考和规划过程 (刘霞等,2010)。未来取向在个体十一二岁时开始迅速发展、分化和拓展,对青少年的发展产生重要影响(喻承甫等,2015),尤其是对未来受教育取向。因此,探索未来受教育取向的影响因素有重要意义。已有研究证实自我效能感、学校联结能预测未来取向(Kerpelman et al., 2008;李娟, 2013;喻承甫等, 2015),但缺乏对自信、学校联结、未来受教育取向三者关系,以及学校联结对自信和未来受教育取向中介作用的探索。本研究探讨了三者之间的关系,以及学校联结在自信与未来受教育取向之间的中介效应。结果表明,总体自信、学校联结、未来受教育取向三者之间两两显著相关;学校联结不仅在总体自信和未来受教育取向之间存在显著的部分中介效应,在成就自信与未来受教育取向,品质自信与未来受教育取向之间也存在显著的部分中介效应。

自信可以通过学校联结影响未来受教育取向。生态系统理论指出,青少年的发展受与其密切相关的环境影响,并且学校是影响青少年身心发展的一个重要微环境(李文桃,刘学兰,喻承甫,张彩霞,叶佩珏,2017),尤其是在中国这个“知识改变命运,教育成就未来”的文化环境中。中学生的自信影响着他们在认知、情感和行为上对学校的认可与投入,以及他们对学校的感知(Yuen et al.,2012),进而影响他们对教育有用性的认识以及未来受教育动力的形成。首先,自信的学生在面对生活重要事件或学校相关问题时所具备的信心、控制感和行动力使学生能够正视并解决当前的问题,为处理未来可能遇到的困难以及继续接受教育提供信心;其次,自信可以通过学术能力、在校人际关系影响未来受教育取向(Khattab,2005)。自信的学生学业表现更好 (朱巨荣,2014),而拥有好的学业表现或好成绩的学生会受到老师的表扬和认可,也会得到同学更多的关注,使他们在校能获得充分的学习和情感资源,建立起与老师、同学的安全依恋,更可能设立适合自己的教育目标,并为之而努力。另外,参与—认同模型(participation identification model)指出,学生更多地参与学校活动,才能更多地了解学校,进而认同学校,也能增加与老师、同学的接触机会,从而与老师、同学建构良好的情感联结 (Tanner-Smith& Wilson,2013;喻承甫等,2015)。自信的学生更愿意与人接触,更喜欢参与集体活动,在学校更可能受到喜爱和欢迎,这有利于他们建立积极的学校联结,也为未来继续接受教育提供正向的反馈。而不自信的学生更可能表现不好,从而受到老师的忽视和批评,产生挫折感和遭受困境,导致自我观念受损,产生自我怀疑和不自信,最终可能导致辍学而阻碍未来受教育取向。

个体的成就不仅涉及学业成功,还包含婚姻、家庭、事业成就等方面的内容。其中与学校相关的成就自信能直接影响学生在校的表现,有助于他们取得好的学业成就,积极的应对学习当中出现的困难,保持积极的学校联结,从而有助于提升他们对未来受教育的期待。因此,成就自信对教育未来取向的影响能通过学校联结得到解释。而品质自信主要是指个体对于自己的忠诚、真诚、公平、信任等个性品质的肯定。相信自己具有这些积极个性品质的学生能与人建立更好的关系,影响其学校联结,并以此影响未来受教育取向。首先,在校良好的人际关系满足学生情感与归属的需要,为学生提供一定的社会支持,促进学生对学校的积极认知和情感建构,从而更愿意继续接受教育。此外,学生建立的这种平等互惠、相互理解的关系,使其与同伴有更多的沟通和交流,有助于他们明确自己的兴趣和发展的可能性,促进学生对未来发展的积极探索。

本研究是第一个探索中学生的自信、学校联结与未来受教育取向三者关系,以及学校联结中介作用的研究,为发展青少年的未来受教育取向提供了新的视角,有助于中学生当前的心理社会适应和成年以后的良好发展。由于自信可以直接影响学生对未来教育的思考与规划,也可以通过学生在校获得的同学和教师的支持程度,以及对学校的归属感来影响其未来受教育取向,因此,为了学生能更远、更现实地建构自己的教育未来,获得很好的发展,培养学生的自信人格品质十分重要。为此,我们要明确自信并非与生俱来,而是个体在不断的社会实践中通过人与环境互动过程中呈现的大量信息进行认知加工而逐步形成的。其次,自信的培养不仅需要家庭、学校和社会教育三位一体的合力,更需要多层次、多渠道的教育培养训练,以切实提高个体自信水平、促进其自信发展(车丽萍,2002)。

已有研究 (殷颢文,贾林祥,2014;张玲玲,2008)表明,性别、年级、种族等人口学变量会影响未来受教育取向和学校联结,但本研究主要关注中学生学校联结在其自信与未来受教育取向关系中的中介作用,以及三者之间的关系,没有探讨其人口学变量的影响。未来的研究可以致力于验证中学生自信、未来受教育取向以及学校联结在人口学变量上的差异。

4 结论

中学生的学校联结是总体自信与未来受教育取向之间的中介变量;就自信五个因子而言,学校联结也是成就自信与未来受教育取向、品质自信与未来受教育取向的中介变量。

毕重增.(2008).自信品格的养成.合肥:安徽教育出版社,118-228.

毕重增.(2016).有规则才有自信:松紧度感知与中庸思维的作用.西南大学学报 (社会科学版),42(1),100-106.

毕重增,黄希庭.(2007).成就动机对自信与A型行为关系的解释作用.西南大学学报(社会科学版),33(1),8-10.

毕重增,黄希庭.(2008).自信与健康.保健医学研究与实践, 5(1), 4-7.

毕重增,黄希庭.(2009).青年学生自信问卷的编制.心理学报, 41(5), 444-453.

车丽萍.(2002).自信的概念、心理机制与功能研究.西南大学学报(社会科学版), 28(2), 86-89.

车丽萍,黄希庭.(2006).青年大学生自信的理论建构研究.心理科学, 29(3), 563-569.

李娟.(2013).女研究生核心自我评价与未来取向的关系.沈阳师范大学硕士学位论文.

李文桃,刘学兰,喻承甫,张彩霞,叶佩珏.(2017).学校氛围与初中生学业成就:学业情绪的中介和未来取向的调节作用.心理发展与教育,33(2),198-205.

刘霞,黄希庭,普彬,毕翠华.(2010).未来取向研究概述.心理科学进展,18(3), 385-393.

秦东波,郑晓宁,黄铎,毕重增.(2009).大学生自信与归因方式关系的研究.西南大学学报 (自然科学版),31(12), 161-164.

苏华.(2009).高中生自信与人际困扰、学业成绩的关系.东北师范大学硕士学位论文.

温忠麟,叶宝娟.(2014).中介效应分析:方法和模型发展.心理科学进展,22(5), 731-745.

颜艳琼,郑晓宁,毕重增.(2012).重庆市初中生归因方式与自信关系分析.中国学校卫生,33(8),1013-1014.

殷颢文,贾林祥.(2014).学校联结的研究现状与发展趋势.心理科学,37(5), 1180-1184.

喻承甫,谢敏,林枝,罗丹,唐翠莲.(2015).初中生未来取向与学业成绩、问题行为的关系:学校参与的中介作用.教育测量与评价,(1),35-41.

朱传林,齐正阳,程娟,李萍,李帅霞,王伟.(2015).大学生自信心水平调查报告.社会心理科学,30(5),58-61.

张继元,毕重增.(2012).自信与人际困扰的关系:清晰度的中介效应.西南大学学报 (自然科学版),34(8),145-148.

张玲玲.(2008).青少年未来取向的发展与家庭、同伴因素的关系.山东师范大学博士学位论文.

张玲玲,张文新.(2008).中晚期青少年的个人规划及其与亲子、朋友沟通的关系.心理学报,40(5),583-592.

张玲玲, 张文新, 纪林芹, Jari-Erik Nurmi. (2006).青少年未来取向问卷中文版的测量学分析.心理发展与教育,22(1), 103-108.

周浩,龙立荣.(2004).共同方法偏差的统计检验与控制方法.心理科学进展,12(6), 942-950.

朱巨荣.(2014).中学生学习压力、学习动机、学习自信心与学业成就的关系研究.华中师范大学博士学位论文.

Crespo, C., Jose, P.E., Kielpikowski, M., & Pryor, J.(2013). “On solid ground”: Family and school connectedness promotes adolescents’ future orientation.Journal of Adolescence,36(5), 993-1002.

Joyce, H.D., & Early, T.J. (2014).The impact of school connectedness and teacher support on depressive symptoms in adolescents: A multilevel analysis.Children and Youth Services Review,39, 101-107.

Kerpelman, J.L., Eryigit, S., & Stephens, C.J.(2008).African American adolescents’future education orientation: Associations with self-efficacy, ethnic identity,and perceived parental support.Journal of Youth and Adolescence,37(8), 997-1008.

Khattab, N.(2005).The effects of high school context and interpersonal factors on students’educational expectations: A multi-level model.Social Psychology of Education,8, 19-40.

Kleitman, S., & Gibson, J. (2011).Metacognitive beliefs,self-confidence and primary learning environment of sixth grade students.Learning and Individual Differences,21(6), 728-735.

Oelsner, J., Lippold, M.A., & Greenberg, M.T.(2011).Factors influencing the development of school bonding among middle school students.The Journal of Early Adolescence,31(3), 463-487.

Seginer, R., & Lilach, E. (2004).How adolescents construct their future:The effect of loneliness on future orientation.Journal of Adolescence,27(6), 625-643.

Tanner-Smith, E.E., & Wilson, S.J. (2013).A metaanalysis of the Effects of dropout prevention programs on school absenteeism.Prevention Science,14(5),468-478.

Tong, S.T., Brandon, V.D.H., & Langwell, L.(2008).Too much of a good thing? The relationship between numberoffriendsand interpersonalimpressionson facebook.Journal of Computer—mediated Communication,13(3), 531-549.

You, S., Furlong, M.J., Felix, E., Sharkey, J.D.,Tanigawa, D., & Green, J.G. (2008).Relations among schoolconnectedness, hope, life satisfaction,and bully victimization.Psychology in the Schools,45(5), 446-460.

Yuen, M., Lau, P.S.Y., Lee, Q.A.Y., Gysbers, N.C., Chan, R.M.C., Fong, R.W., et al.(2012).Factors influencing school connectedness: Chinese adolescents’perspectives.AsiaPacificEducationReview,13(1), 55-63.