认知风格和策略在Linda问题解决中的作用

2018-04-25武文雪

武文雪 牛 盾

(曲阜师范大学教育学院,曲阜 273165)

1 引言

概率中的合取谬误是一种推理偏差,指的是违反合取原则(P(A∧B)=P(A)×P(B)≤P(A)or P(B))的现象,即判断合取事件发生概率大于其组成事件发生概率(P(A∧B)>P(A)or P(B)),而 Linda 问题是合取谬误的代表性问题之一 (Tversky&Kahneman, 1983)。

近年来对于Linda问题的研究主要集中在两个方面:一是Linda问题产生的合取谬误是否为谬误,二是合取谬误的产生原因与影响因素的探讨,如问题呈现形式(排序/频率)、信息来源是否可靠、有无外部动机、个体差异、练习与训练等(刘程浩,徐富明,等,2015)。对Linda问题中的排序项增加“专业的”这一概念范畴限制时,能够降低合取谬误水平(李小平,2016a),当对个体进行不同类型的警告时,随着警告程度的加深,其谬误水平会随之降低(徐富明,李欧,等,2016)。

在双加工理论的研究中常将Linda问题作为一个容易出现推理偏差的概率问题,即该问题产生的合取谬误是一种真正的谬误,而谬误可能是由于直觉的启发式加工导致 (De Neys,Cromheeke,et al., 2011;Ayal, Rusou, et al., 2015)。但是针对该谬误产生的原因,不同的双加工理论有着不同的解释。松懈监控观点提出该谬误产生是由于分析加工(类型2)没能监测到正确答案和启发式答案的冲突导致(Kahneman,2011)。但逻辑直觉观点则认为个体能够监测到这一冲突,而谬误产生的原因是类型2加工没能抑制直觉加工 (类型1)的结果(De Neys,2012)。而个体在不同条件下合取谬误判断的决策信心更支持逻辑直觉观点 (Aczel,Szollosi,et al.,2016)。尽管双加工理论并未直接提出直觉是推理偏差的产生原因,但在很多研究中均发现了直觉加工与推理偏差的高相关 (Evans& Stanovich,2013)。据此,我们可知个体采用分析还是直觉加工会影响推理偏差的产生。

支持该现象并非谬误的学者则认为,人们对于单纯的概率问题和Linda问题的解决方法不同,个体更倾向于从社会认知角度来解决Linda问题,而不是单纯的比较概率大小 (Davies& Anderson,2011)。李小平认为这可能是人们从表象表征去解释所产生的结果,即个体根据Linda的人物特征描述构建出关于她的表象,再进行表象与选项中的形象是否匹配的判断。Linda问题可以从表象表征和命题表征两个角度来解读,并且在简化版的Linda问题上增加一项绝对正确的 “Linda是全人类中的一员”可以诱发命题表征,降低所谓谬误水平(李小平,2016b)。

根据Hammond和Hamm等人(1987)提出的直觉和分析任务的特点,我们认为表象表征是更图像化的表征,表现为形象性的匹配。使用该表征解决该问题,可能是被试将问题转化为更为熟悉的问题来解决,不适合使用算法或组织原则来解决,该表征下的Linda问题是一种直觉任务;而命题表征是使用算法或组织规则来解决该问题,这时的Linda任务是一种分析任务。个体在认知风格上的差异会影响直觉、分析任务的解决,具体表现为,直觉—经验的个体解决直觉问题时表现最好,而分析—理性的个体在解决分析问题时表现最佳 (Phillips,Fletcher,et al., 2016)。

我们假设增添一题的Linda问题更容易让被试将其看作一种分析任务,但仍有被试出现 “合取谬误”,可能是因将该问题作为直觉任务来解决导致的,而认知风格和加工方式是问题解决的重要影响因素。因此,本研究使用增添一项的Linda问题为材料,探讨在这一过程中,个体认知风格的差异和采用的策略方法所起的作用。由于Linda问题产生的合取谬误是否为谬误仍有争议,而本研究的目的为探究该现象的影响因素,并不关注该现象定义的争议,同时鉴于我们引用的材料来自李小平的研究 (该研究将其称为所谓谬误),因此在文中将其简化为“合取谬误”。

2 方法

2.1 被试

招募在校大学生239名,删除做答不认真或不理解题意的被试数据后,剩余有效被试180名,其中本科生113名(大一47名,大二16名,大三27名,大四23名),研究生67名;文科75名,理工科78名,艺术类6名,其他专业21名;男生41名,女生139 名,平均年龄为 21.89±2.58 岁。

2.2 研究工具与材料

2.2.1 理性经验清单

理性—经验清单 (the rational experiential inventory,REI)在测量直觉—经验、分析—理性认知风格中应用最为广泛(Phillips et al., 2016)。 该量表以认知经验自我理论为基础,认为个体对于直觉和沉思思维的习惯性使用存在差异,而这些倾向随着时间和环境具有像特质一样的稳定性(Epstein,1991)。其最初版本包括认知需要(need for cognition,NFC)和直觉信念(faith in intuition,FI)两个维度(Epstein, 1994),之后又发展出简版 REI-10(Epstein,1996)。Pacini和Epstein在1999年又对该量表进行了改编,更新为REI-40,共40题,采用五点评分,1~5分别表示完全不符合、比较不符合、不确定、比较符合、完全符合。其中理性量表包括理性能力和理性卷入两个分量表,经验量表包括经验能力和经验卷入两个分量表,量表得分越高,代表在该维度(理性或经验)表现越好。我国学者将REI-40翻译为中文版,信效度良好(文跃兰,2012)。本研究以中文版的REI-40为研究工具。对该量表进行内部一致性检验发现,总体α系数为0.81,理性能力α系数为0.80,理性卷入α系数为0.76,经验能力α系数为 0.74,经验卷入 α 系数为 0.74,表明该量表信度较好。

2.2.2 增加一题的 Linda问题

采用增加“Linda是全人类中的一员”一题的Linda问题简化版本。先给被试呈现材料:“琳达今年31岁,独身,为人坦率睿智,当她还是学生的时候,曾深度地关注过社会公正以及社会偏见的问题,并且还组织过一个反核宣传。”要求被试根据有关琳达的这一信息,依据发生的概率从大到小的原则对下面事件进行排序:琳达是个银行出纳;琳达是个女权运动者;琳达是个银行出纳兼女权运动者;琳达是全人类中的一员(李小平,2016b)。

2.2.3 策略问题

要求被试回答对刚才的排序题所做出的选择根据怎样的原则得出,分为四个选项:(1)凭第一感觉(直觉);(2)分析后得出(分析);(3)猜测;(4)其他______。

2.3 过程

使用网上作答问卷的形式,收集被试的人口学信息后,先让被试完成理性经验清单,再让被试对Linda问题(排序项呈现顺序随机)进行排序,最后让被试选择在解答排序题中所用的策略方法。

2.4 统计分析

根据 Pacini和 Epstein(1999)研究中所采用的分类方法,按照理性、经验量表分的中位数(Mdn理性=3.23,Mdn经验=3.03)将被试划分为四类:高理性高经验(n=40)、低理性低经验(n=40)、高理性低经验(n=50)和低理性高经验(n=50)。 使用 SPSS21.0 对数据进行卡方独立性检验。

3 结果

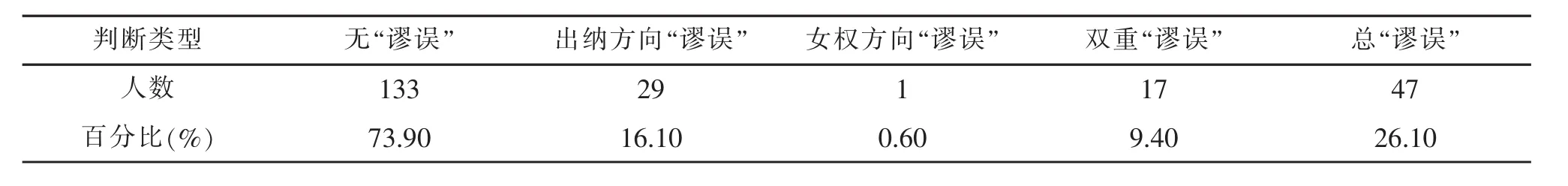

将被试在新增一项Linda问题上的选择结果分为无“谬误”、出纳方向“谬误”(p(女权&出纳)>p(出纳))、女权方向“谬误”(p(女权&出纳)>p(女权))、双重“谬误”(p(女权&出纳)>p(出纳)并且 p(女权&出纳)>p(女权)),如表 1 所示。 结果发现,相比以往的60~80%的“谬误”率,该版本的“谬误”率下降明显,由于女权方向“谬误”率过低,不适合做四种情况的比较,因此在本研究中只分析总“谬误”(下文统称“合取谬误”)和无“谬误”两种选择结果。

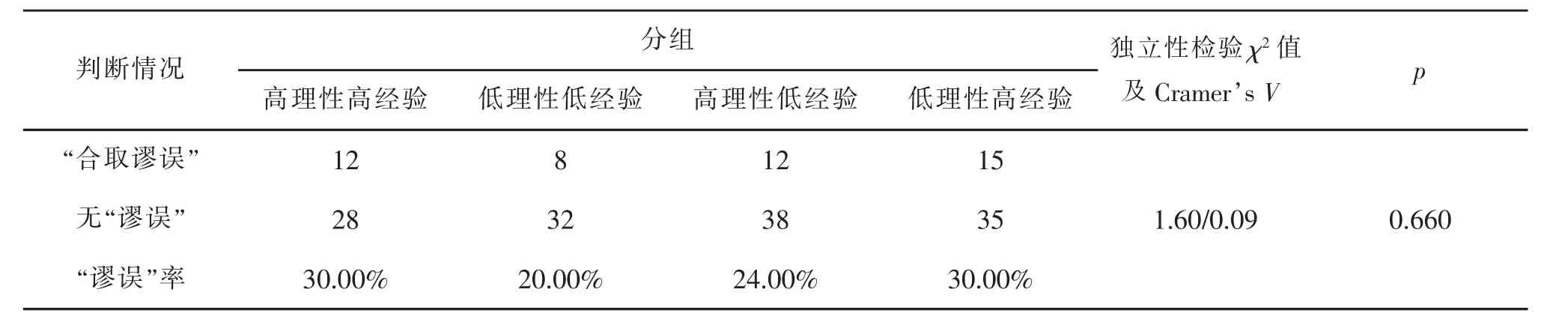

如表2所示,对四组被试在Linda问题上的选择情况进行比较后发现,四组被试并无显著差异,这表明该版本的Linda问题并不受认知风格影响。

表1 新增一项Linda问题的选择结果汇总

表2 四组被试在Linda问题上的选择情况及检验结果

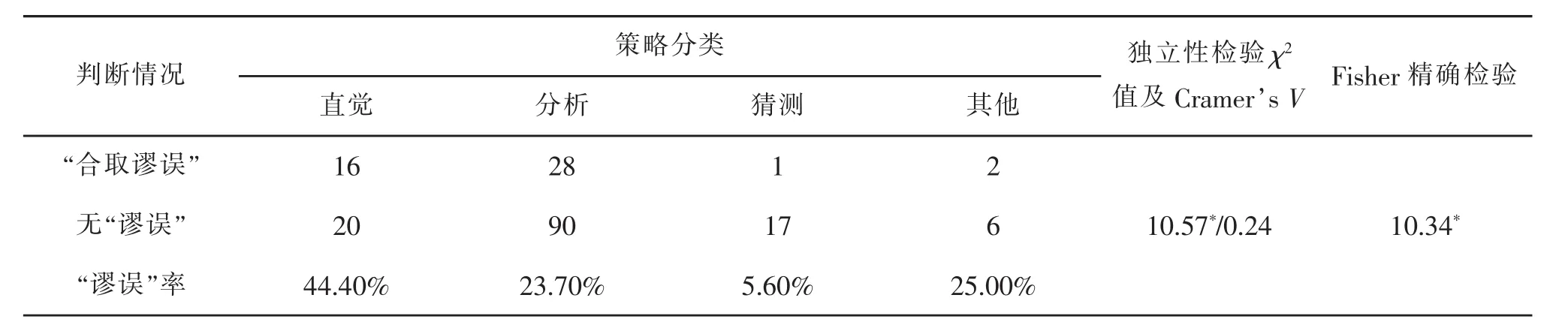

而表3结果表明,不同的策略在是否出现“合取谬误”上有显著差异,使用猜测方法(n=18)者“谬误”率最低 (5.60%),分析方法者 (n=118)次之(23.70%), 使用其他方法的个体 (n=8) 再次之(25.00%),而直觉方法使用者(n=36)“谬误”率最高(44.40%)。两两比较后发现,具体差异表现在,相比分析和猜测,直觉策略更容易引起“合取谬误”。

表3 不同策略下的Linda问题选择情况及检验结果

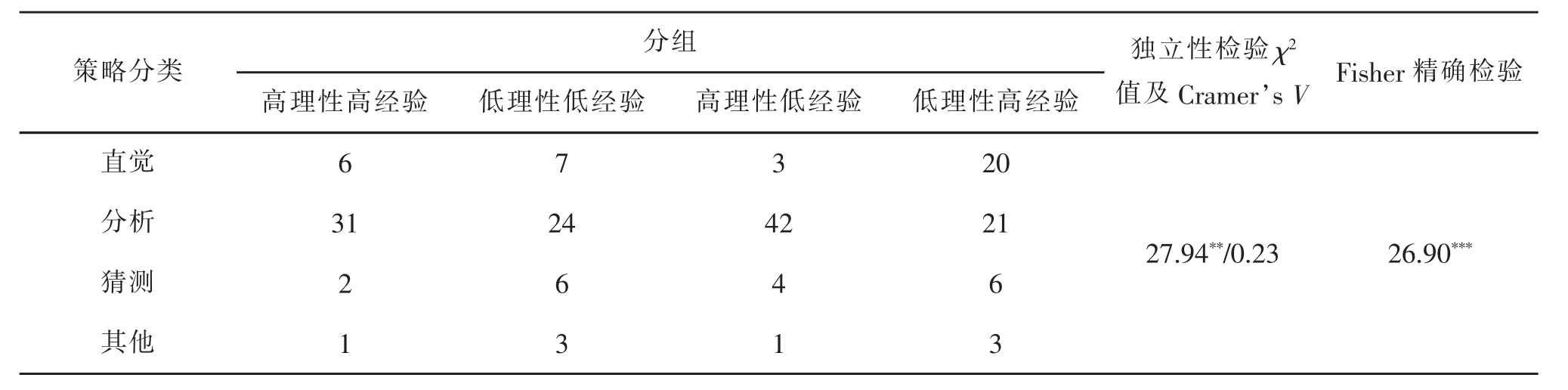

进一步比较四组被试的策略使用情况,发现不同认知风格的个体在策略的使用上有显著差异 (见表4)。高理性低经验、高理性高经验和低理性低经验者更倾向于使用分析策略,较少直觉策略,而低理性高经验组中有42.00%的个体使用分析策略,40.00%的个体使用直觉策略,猜测策略则在各组被试中均有使用(低理性低经验:15.00%;低理性高经验:12.00%;高理性低经验:8.00%;高理性高经验:5.00%)。进一步的比较发现,相比其他三组,低理性高经验组更倾向于使用直觉策略,较少使用分析策略。而高理性低经验组比低理性低经验组更倾向于使用分析策略。

表4 四组被试的策略使用情况及检验结果

4 讨论

增加一题的Linda问题能够降低谬误水平,这与李小平的研究结果一致(李小平,2016b),表明个体更容易将该版本Linda问题作为分析问题来解决。而不同认知风格者在该版本Linda问题上的表现差异不大,该问题的解决主要受策略的影响。但是认知风格会影响策略的选择,具体表现为相比分析和猜测,直觉策略更易引起合取谬误,而低理性高经验者更倾向使用直觉策略。

理性(分析)、经验(直觉)认知风格在其他判断或易出现偏差任务中的作用已被证明,元分析的结果也表明个体差异会影响这类任务的决策质量(Phillips et al., 2016)。 徐富明等人以概率形式的相关任务为材料来研究认知需要对合取谬误的影响,发现高认知需要的被试较不易表现出合取谬误,并认为高认知需要者可能更倾向于对问题进行深入的加工(徐富明,李海军,等,2013)。 但是 Lu(2015)以概率形式的改编Linda问题为材料,使用REI-10测量个体的认知风格,却发现并不是直觉者更容易产生合取谬误,分析者不易产生合取谬误,事实上,在该情形下,不同认知风格者表现并无显著差异。

本研究结果在一定程度上支持了Lu(2015)的研究结果。相比排序形式,以概率形式呈现Linda问题可以降低谬误水平,而增加一题的Linda问题会诱发命题表征,这都让受测者更容易将该类问题作为概率问题去解决。而认知风格对该问题影响不显著存在两种可能:一种是认知风格上的个体差异会影响原始Linda问题的解决,而增加一题诱发了命题表征,提高了高经验者(直觉者)的任务表现,使之达到与高理性者(分析者)相似的表现;另一种可能则是,不同的认知风格对原始的Linda问题解决本身影响不大,增添一题提高了一些被试的任务表现。认知经验自我理论认为个体的认知风格具有稳定性(Epstein,1991),但是这种稳定性在情境因素的影响下具有一定的灵活性。理性认知风格对许多推理问题的解决都有重要作用,具体表现为,高理性认知风格的个体相较于低理性认知风格的个体更容易出现推理偏差,但是启动分析思维的情境能够提高低理性个体的成绩(Ayal et al., 2015)。 双加工理论提出个体的推理判断是直觉和分析两种思维模式相互作用的结果,而直觉思维产生的启发式加工常被认为是推理偏差产生的原因 (Evans& Stanovich,2013),这种思维模式在本研究中表现为个体对所用策略的自我报告。我们认为增添的一题起到了与分析思维启动相似的作用,使更多个体采用分析思维解决该问题,因此认知风格对该版本Linda问题没有影响,而个体认知风格的稳定性导致了不同认知风格的个体在解决该问题时倾向于采用不同的策略。使用直觉策略者更容易产生合取谬误,这在一定程度上支持了我们认为一部分将其作为直觉任务来解决的假设。但是其他策略虽然谬误率较低,但仍不能避免谬误的出现,按照李小平(2016b)的观点,可能是这些人仍使用表象表征来解决该问题。但是直觉策略下的个体出现合取谬误的原因是表象表征还是代表性启发仍需进一步探究。

5 结论

增加“Linda是全人类中的一员”一项的Linda问题合取谬误水平降低主要受解决该问题所用策略影响,而因策略的选择体现了认知风格的差异,由此推论认知风格对于任务结果产生了间接作用。

李小平.(2016a).概念范畴情境化视角下的 Linda问题初探.心理科学,39(5), 1033-1039.

李小平.(2016b).Linda问题的表象-命题双表征解释视角探究.心理学报,48(10), 1210-1218.

刘程浩,徐富明,王伟,李燕,史燕伟.(2015).概率判断中的合取谬误.心理科学进展,23(6),967-978.

文跃兰.(2012).大学生理性—经验思维方式的个体差异及其与社会问题解决的关系.湖南师范大学硕士学位论文.

徐富明,李海军,于会会,王伟,相鹏.(2013).认知需要和警告类型对合取谬误的影响.应用心理学,19(3),205-211.

徐富明,李欧,邓颖,刘程浩,于会会.(2016).概率组合与警告类型对合取谬误的影响.心理研究,9(1),60-65.

Aczel, B., Szollosi, A., & Bago, B.(2016).Lax monitoring versus logical intuition:The determinants of confidence in conjunction fallacy.Thinking&Reasoning,22(1), 99-117.

Ayal, S., Rusou, Z., Zakay, D., & Hochman, G.(2015).Determinants of judgment and decision making quality:The interplay between information processing style and situational factors.Frontiers in Psychology,6(1088),1-10.

Davies, J.B., Anderson, A., & Little, D. (2011).Social cognition and the so-called conjunction fallacy.Current Psychology,30(3), 245-257.

De Neys, W.(2012).Bias and conflict: A case for logical intuitions.PerspectivesonPsychologicalScience,7(1), 28-38.

De Neys, W., Cromheeke, S., & Osman, M.(2011).Biased but in doubt: Conflict and decision confidence.PloS One,6(1), e15954.

Epstein, S. (1991).Cognitive-experiential self-theory: An integrative theory of personality.The relational self:Theoretical convergences in psychoanalysis and social psychology, In L.Pervin (Ed.), Handbook of personality: Theory and research.New York: Guilford Press.Epstein, S. (1994).Integration of the cognitive and the psychodynamic unconscious.American Psychologist,49(8), 709-724.

Epstein, S., Pacini, R., Denes-Raj, V., & Heier, H.(1996).Individual differences in intuitive-experiential and analytical-rational thinking styles.Journal of Personality and Social Psychology,71(2), 390-405.

Evans, J.S.B., & Stanovich, K.E.(2013).Dual-process theories of highercognition: Advancingthedebate.Perspectives on Psychological Science,8(3), 223-241.

Hammond, K.R., Hamm, R.M., Grassia, J., & Pearson,T. (1987).Direct comparison of the efficacy of intuitive and analytical cognition in expert judgment.IEEE Transactions on Systems,Man,and Cybernetics,17(5), 753-770.

Kahneman, D.(2011).Thinking,fast and slow.New York,NY: Farrar, Strauss and Giroux.

Lu, Y.(2015).Is experiential-intuitive cognitive style more inclined to err on conjunction fallacy than analyticalrationalcognitivestyle?FrontiersinPsychology,6(85), 1-8.

Pacini, R., & Epstein, S. (1999).The relation of rational and experiential information processing styles to personality, basic beliefs, and the ratio-bias phenomenon.Journal of Personality and Social Psychology,76(6),972-987.

Phillips, W.J., Fletcher, J.M., Marks, A.D., & Hine,D.W. (2016).Thinking styles and decision making:A meta-analysis.Psychological Bulletin,3(142), 260-290.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1983).Extensional versus intuitive reasoning:The conjunction fallacy in probability judgment.Psychological Review,90(4), 293-315.