ABCD2评分、ABCD3评分联合血Hcy对TIA患者进展为急性脑梗死的预测价值

2018-04-08彭敏

彭敏

短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)是指脑血管一过性、短暂性缺血缺氧所致的神经功能缺失或视网膜功能障碍等疾病,临床多见反复发作性偏身运动或感觉障碍及失语等表现,症状多不持续24 h,且神经影像学无阳性发现[1-3]。国内学者认为[4],TIA患者7 d内进展为急性脑梗死(acute cerebral infarction,ACI)的几率为11.9%。可见,TIA是ACI的重要危险因素之一。故早期防治对降低ACI发病率至关重要。目前ABCD评分系统及相关生化指标在TIA患者早期筛查及预防ACI方面发挥重要指导意义[5]。本研究主要通过收集208名TIA患者的临床资料,探讨ABCD2评分、ABCD3评分联合血同型半胱氨酸(homecysteine,Hcy)水平对TIA患者进展为ACI的预测价值,现将结果汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2013年12月1日至2016年12月31日我院神经内科住院的TIA患者208例,男119例,女89例;平均年龄(53.62±11.85)岁。纳入标准:①年龄>18岁且<80岁;②神经功能缺损症状持续时间<24 h,且神经影像学无责任病灶[6];③住院时间超过7 d;④入院至发病时间间隔<48 h;⑤患者或家属知情同意并且经我院医学伦理会审核通过。排除标准:①年龄<18岁或>80岁;②CT或MRI证实为脑出血、蛛网膜下腔出血、急性脑梗死、脑肿瘤及血管炎等;③合并急性感染、恶性肿瘤或多脏器功能不全等。依据2010年全国第四届脑血管病学术会议中关于缺血性脑卒中的诊断标准[7],以观察第7天是否进展为ACI为本研究终点事件,分为ACI组25例和非ACI组183例。

1.2 方法

记录2组患者的临床资料信息,如性别、年龄、高血压及糖尿病史,吸烟及饮酒史等;对2组患者均行ABCD2评分、ABCD3评分;于次日清晨空腹抽取3 mL静脉血放入含EDTA抗凝剂的BD真空采血管中,置于3℃冰箱中,以2 500 r/min离心10 min,分离出血浆,置于-20℃冰箱内保存以备用。使用Abbott AXSYM免疫分析仪进行荧光偏振免疫分析测定血Hcy水平,试剂盒由美国雅培公司生产提供。

作为公司的文字骨干,汪小波几乎负责了整个公司的文案,每一期广告宣传的风格基本上也是汪小波定的。有一次,她敲打键盘的手没了力气,头沉起来,就靠在椅子上睡了。汪小波来了,看小秋累乏的样子没有打扰,麦小秋胸前的扣子敞开着,那儿正有两座小山蠢蠢欲动地往外拱,胸部在打盹中起伏,疲乏的脸上泛着一层红晕。汪小波第一次发现女孩的睡相如此动人,被点了穴位一样不能动弹,后来,他还是把衣钩上的一件外衣给麦小秋披上了,他就势站在小秋身后欣赏小秋的后影。麦小秋却吐出一口如兰的长气:“汪小波,谢谢你。”

1.3 ABCD系统评分方法及标准

1.3.1 ABCD2评分 总分7分,具体评分标准;①年龄≤60岁为0分,年龄>60岁为1分;②收缩压≤140 mmHg或舒张压≤90 mmHg为0分,收缩压>140 mmHg或舒张压>90 mmHg为1分;③临床表现:单纯一侧肢体无力为2分,言语障碍但无肢体无力为1分,其他为0分;④症状持续时间<10 min为0分,10~59 min为1分,≥60 min为2分;⑤无糖尿病史为0分,有糖尿病史为1分。

1.3.2 ABCD3评分 总分13分,具体评分标准;①年龄≤60岁为0分,年龄>60岁为1分;②收缩压≤140 mmHg或舒张压≤90 mmHg为0分,收缩压>140 mmHg或舒张压>90 mmHg为1分;③临床表现:单纯一侧肢体无力为2分,言语障碍但无肢体无力为1分,其他为0分;④症状持续时间<10 min为0分,10~59 min为1分,≥60 min为2分;⑤无糖尿病史为0分,有糖尿病史为1分;⑥无双重TIA表现为0分,有为2分;⑦检查发现无同侧颈动脉狭窄≥50%为0分,有为2分;⑧DWI无高信号为0分,有高信号为2分。

1.4 统计学处理

利用SPSS 17.0分析数据;符合正态分布的计量资料采用(±s)表示;组间比较采用独立样本t检验;计数资料采用率或构成比表示,组间比较采用χ2检验;利用单因素及多因素Logistic回归模型分析TIA进展为ACI的独立危险因素;利用ROC曲线评价ABCD2评分,ABCD3评分联合血Hcy对TIA进展为ACI的预测价值。均行双侧检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患者基线资料比较

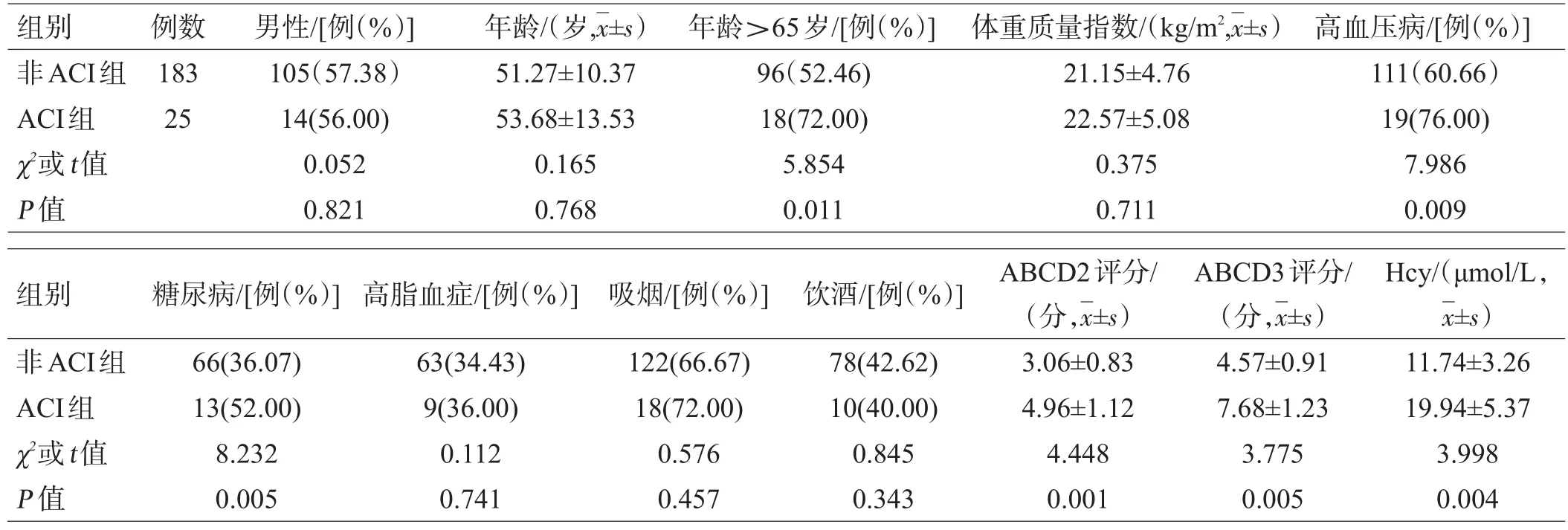

单因素分析表明,2组年龄>65岁、高血压病史、糖尿病史、ABCD2评分、ABCD3评分及血Hcy水平差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

2.2 TIA患者7 d内进展为ACI的多因素Logistic回归分析

以有无发生ACI为应变量(有=1、无=0),将患者的基线资料为自变量纳入多因素Logistic回归模型发现,ABCD2评分、ABCD3评分及血Hcy水平(实际值)均是TIA患者7 d内进展为ACI的独立危险因素(P<0.05),见表2。

2.3 ABCD评分系统联合Hcy水平检测对预测ACI的ROC曲线

ABCD2评分曲线下面积(AUC)为0.796,最佳阈值为5.24分时,其预测TIA进展为ACI的敏感度为0.818,特异度为0.773;ABCD3评分AUC为0.824,最佳阈值为7.36分时,其预测TIA进展为ACI的敏感度为0.832,特异度为0.797;Hcy的AUC为0.811,最佳阈值为18.56 μmol/L时,其预测TIA进展为ACI的敏感度为0.816,特异度为0.772,见图1。

3 讨论

图1 ABCD评分联合Hcy水平对预测ACI的ROC曲线

TIA是短暂性、可逆性神经功能缺损症状,临床上主要分为前循环(颈内动脉系统)TIA和后循环(椎基底动脉系统)TIA。TIA 24 h内影像学无责任病灶,但实际临床中部分TIA发作1 h或24 h后头颅核磁DWI可见缺血灶,目前就以上观点报道不一[8,9]。但最受关注的仍是早期预测其进展为ACI的风险性。

本研究208例确诊为TIA的患者中,25例(12.02%)患者进展为ACI,与国内外相关报道接近[10]。本研究对ACI的相关危险因素行单因素分析表明,ACI组与非ACI组年龄>65岁、高血压病史、糖尿病史、ABCD2评分、ABCD3评分及血Hcy水平差异均有统计学意义(均P<0.05),进一步对以上相关危险因素进行多因素Logistic回归分析发现,ABCD2评分、ABCD3评分及血Hcy水平是TIA患者进展为ACI的独立危险因素,与李维帅等[11]的研究结果一致。ABCD2评分是临床上较为快捷预测TIA进展为ACI的初筛工具,评分标准主要包括年龄、血压、糖尿病情况、发病症状持续时间、局灶性神经功能缺损程度等,不包含影像学方面,故容易漏诊[12]。而ABCD3评分是在ABCD2评分基础上增加双重TIA、症状侧颈内动脉狭窄程度及影像学结果,故其评分效果较ABCD2更准确[13]。Hcy是由必需氨基酸蛋氨酸脱甲基化而成,其在动脉粥样硬化的形成及发展过程中起重要作用[14]。高水平Hcy可诱发大量过氧化物释放入血,导致血管内皮细胞受损,引起细胞凋亡。李静等[15]研究表明,高半胱氨酸血症是TIA进展为ACI的独立危险因素之一。另外,本研究发现,TIA进展为ACI与年龄>65岁、高血压史、糖尿病史相关,说明高龄伴慢性疾病患者进展为ACI的风险更高。通过以ABCD评分系统联合Hcy水平检测对预测ACI的ROC曲线发现,当ABCD2评分为5.24分时,其预测TIA进展为ACI的敏感度为0.818,特异度为0.773;当ABCD3评分为7.36分时,其预测TIA进展为ACI的敏感度为0.832,特异度为0.797;当Hcy为18.56 μmol/L时,其预测TIA进展为ACI的敏感度为0.816,特异度为0.772,三者对预测ACI发生均有较好敏感性及特异性,与国内学者张磊等[16]报道相符。

表1 2组患者基线资料比较

表2 TIA患者7 d内进展为ACI的多因素Logistic回归分析

综上可知,随着ABCD2评分、ABCD3评分及血Hcy水平升高,TIA患者7 d内进展为ACI的发生率均逐渐升高,故ABCD2评分、ABCD3评分及血Hcy水平联合检测在TIA进展为ACI的风险评估中具有重要地位,值得临床推广。

[1]柴永宏.ABCD2评分结合扩散加权成像、头颈部CT血管成像对短暂性脑缺血后发生脑梗死的预测价值[J].中国医学影像学杂志,2014,22:572-575.

[2]丁立东,徐运,茆华武,等.磁共振血管成像磁共振弥散加权成像和ABCD2评分对预测短暂性脑缺血发作继发脑梗死的研究[J].中华老年医学杂志,2013,32:1169-1172.

[3]张慧,刘玉霞,李继梅,等.ABCD评分对短暂性脑缺血发作后早期卒中风险的预测[J].中华老年医学杂志,2015,34:1119-1121.

[4]Li Q,Zhu XL,Feng C,et al.Duration of symptom and ABCD2 score as predictors of risk of early recurrent events after transient ischemic attack:A hospital-based case series study[J].Med Sci Monit,2015,21:262-267.

[5]柴丽丽,赵立军,王彦丽,等.4种ABCD评分法预测短暂性脑缺血发作后7 d内继发脑梗死风险的价值[J].贵阳医学院学报,2016,41:946-950.

[6]Kiyohara T,Kamouchi M,Kumai Y,et al.ABCD3 and ABCD3-I scores are superior to ABCD2 score in the prediction of short-and long-term risks of stroke after transient ischemic Attack[J].Stroke,2014,45:418-425.

[7]中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010[J].中华神经科杂志,20l0,43:146-153.

[8]张远锦,樊东升,张楠.短暂性脑缺血发作患者血清非对称性二甲基精氨酸与ABCD2评分的相关性[J].中华内科杂志,2014,53:876-879.

[9]陈芳,吕海东,秦东香,等.ABCD2评分及责任血管狭窄对短暂性脑缺血发作进展为脑梗死的预测价值[J].中华神经医学杂志,2013,12:289-292.

[10]魏衡,周瑞,尹虹祥,等.炎性标记物联合ABCD3-I评分对短暂性脑缺血发作后短期进展为脑梗死风险的预测研究[J].中华临床医师杂志:电子版,2016,10:3315-3319.

[11]李维帅,谭斐.评价ABCD2评分+颈动脉硬化程度评分预测短暂性脑缺血发作后早期(7 d)卒中风险价值[J].临床与病理杂志,2016,36:99-104.

[12]王莹莹,郭娜,何金婷,等.不同评分模型对短暂性脑缺血发作后脑梗死的风险预测价值[J].吉林大学学报(医学版),2014,40:851-854.

[13]王爽,玄明文,李磊,等.ABCD3-I评分法预测短暂性脑缺血发作后早期发生卒中的风险[J].哈尔滨医科大学学报,2014,48:482-485.

[14]张文芳,张晖.短暂性脑缺血发作患者ABCD2评分与溶血磷脂酸及同型半胱氨酸的变化研究[J].世界最新医学信息文摘:连续型电子期刊,2015,15:51-52.

[15]李静,李长清.ABCD2评分联合血浆同型半胱氨酸水平检测在短暂性脑缺血发作风险评估中的应用[J].中国医药导报,2016,13:36-39.

[16]张磊,罗国君,唐春雷,等.ABCD3评分结合血浆同型半胱氨酸测定评估短暂性脑缺血后短期卒中风险[J].中国循证心血管医学杂志,2016,8:197-199.