成人安氏Ⅰ、安氏Ⅱ和安氏Ⅲ类错(牙合)畸形患者髁突位置的CBCT对比研究

2018-03-28陆兴岭赵春钢

陆兴岭,刘 博,赵 丹,赵春钢*

(1.荆楚理工学院,湖北 荆门,448000;2.北京维恩口腔门诊部有限公司,北京,100029;3.郑州大学第一附属医院,河南 郑州,450052)

颞下颌关节的形态因个体而异,影响其形状的因素之一是对其施加的功能性载荷。这是基于形态和功能之间的密切关系,有研究证明了不同类型的错(牙合)畸形,其髁突在下颌窝的位置有不同的表现[1]。但是咬合类型对关节形态的影响一直是存在争议的话题,一些学者认为两者存在直接关系[2],一些学者认为存在负相关关系[3]。而出现这些争议的原因一部分是由于研究时的评价方法不同。以往研究颞下颌关节的主要手段是薛氏位片,在使用二维X线片测量时,只能显示颞下颌关节外l/3层面的影像,关节前间隙、后间隙的位置关系无法准确评估。由于薛氏位片存在较多骨质重叠,严重影响了研究颞下颌关节的精确性;近年来,CBCT 在关节检查的广泛应用,成为评价颞下颌关节的理想工具。本研究应用CBCT对无主观关节症状的安氏Ⅰ类、安氏Ⅱ类和安氏Ⅲ类成人错(牙合)畸形的颞下颌关节前间隙、上间隙、后间隙进行对比观察,初步探索不同前后矢状向错(牙合)畸形颞下颌关节的形态和空间特征。

1 材料与方法

1.1 研究对象

随机抽样方法调取2015年~2017年来郑州大学第一附属医院/河南省口腔医院就诊的口腔正畸科患者档案。选择无主观关节症状的安氏Ⅰ类、安氏Ⅱ类和安氏Ⅲ类成人错(牙合)畸形研究对象各15例,均拍摄CBCT。年龄为(27.37±5.76)岁。

①安氏Ⅰ类组纳入标准是:磨牙中性关系,上下牙列拥挤度小于3mm,覆(牙合)Ⅰ~Ⅱ度;覆盖小于5mm,0°<ANB<5°。②安氏Ⅱ类组纳入标准是:下颌后缩,磨牙远中关系,SNA<82°, SNB<78°,ANB>3.5°。③安氏Ⅲ类组纳入标准是:磨牙近中关系,-5°<ANB<0°。④三组的排除标准是:面部创伤史,颞下颌关节紊乱病史,正畸及(牙合)治疗史,功能性下颌偏斜,面部不对称。

1.2 检查方法

为保证实验准确性,所有研究对象均坐在一个自然放松的头部姿势位,牙齿处于牙尖交错位,并由同一医师采用同一机器拍摄。CBCT机器型号为KaVo 3D eXam,拍摄视野16cm×13cm,曝光时间26.9s,层厚250μm,电压120Kv,电流5mA。

1.3 测量分析

1.3.1头影测量参数 应用CBCT专用软件Invivo 5.0进行头影测量(如图1)。SNA°:由蝶鞍中心(A)、鼻根点(N)及上齿槽座点(A)构成的角。SNB°:蝶鞍中心、鼻根点及下齿槽座点(B)构成的角。ANB°:上齿槽座点、鼻根点与下齿槽座点构成的角,即SNA°与SNB°之差。

1.3.2 颞下颌关节髁突测量参数[4,5]如图 2:应用CBCT专用软件Invivo 5.0对髁突位置进行三维测量,并得到以下测量参数:关节前间隙(As):髁突最前点与关节结节后壁之间的最短距离;关节上间隙(Ss):髁突最上点与关节窝最深点之间的最短距离;关节后间隙(Ps):髁突最后点与关节窝后壁之间的最短距离。髁突在关节窝内的位置分析[3]:ln( Ps/As)>0.25表示髁突前移位;ln(Ps/As)<-0.25 表示髁突后移位;-0.25<ln(Ps/As) <0.25表示髁突位置居中位。

1.4 统计分析

采用SPSS 21.0软件对数据进行单因素方差分析,即LSD检验,并对差异有统计学意义的测量参数进行独立样本t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

图1 头影测量参数Fig 1. Cephalometric parameters

图2 髁突测量参数Fig 2. Condylar parameters

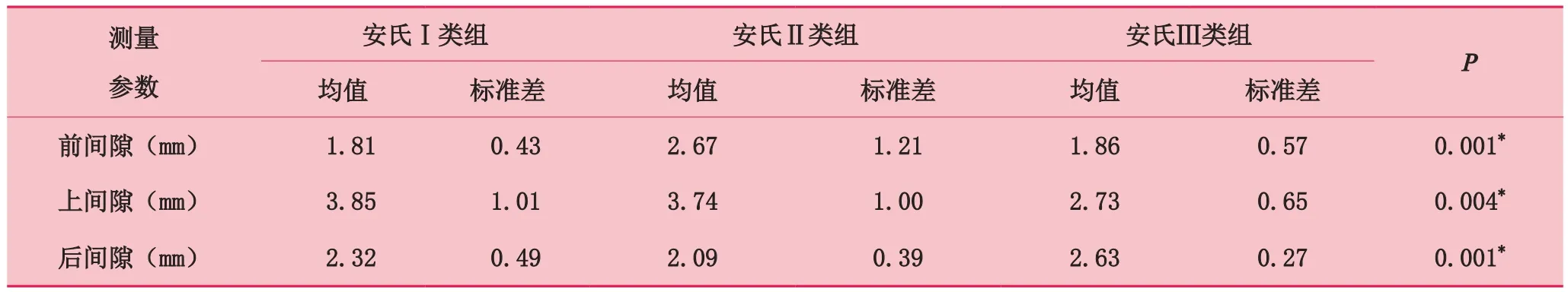

安氏Ⅰ类、安氏Ⅱ类和安氏Ⅲ类三组头影测量参数单因素方差分析差异有统计学意义。三组颞下颌关节测量参数组内左右侧对比差异无统计学意义,说明各类患者左右侧颞下颌关节形态位置基本对称。三组数据关节前间隙、上间隙、后间隙单因素方差分析结果显示均具有组间差异(见表1),对其进行两两比较,关节前间隙安氏Ⅰ类组与安氏Ⅱ类组、安氏Ⅱ类组与安氏Ⅲ类组间差异有统计学意义,关节上间隙和后间隙安氏Ⅰ类组与安氏Ⅲ类组、安氏Ⅱ类组与安氏Ⅲ类组间差异均有统计学意义(见表2)。髁突在关节窝的位置安氏Ⅰ类组主要表现居中位,占57%;安氏Ⅱ类组主要表现为髁突后移位,占70%;安氏Ⅲ类组主要表现为髁突前移位,占63%(见表3)。

3 讨 论

颞下颌关节是一个独特的关节,其结构位置的特殊性决定了传统的放射学检查是难以准确评估的。本研究运用CBCT成像技术,能够更加清晰全面的从三维影像上反映颞下颌关节的形态特征[6],并采用Invivo 5.0测量软件,对髁突在下颌窝的前、上、后间隙进行了较精确的测量,有助于对颞下颌关节的认识深度。

表1 三组颞下颌关节测量参数单因素方差分析结果Tab 1. Results of three groups of temporomandibular joint parameters by One Way ANOVA

表2 三组颞下颌关节测量参数LSD检验结果Tab 2. Results of three groups of temporomandibular joint parameters by LSD test

表3 三组髁突位置比较分析Tab 3. Comparative analysis of condylar position in three groups

[1]Katsavrias EG. Morphology of the temporomandibular joint in subjects with Class II Division 2 malocclusions[J]. Am J Orthod Dentofacial Orthop.2006 Apr;129(4):470-8.

[2]Pullinger AG, Solberg WK, Hollender L,et al.Relationship of mandibular condylar position to dental occlusion factors in an asymptomatic population[J]. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1987 Mar;91(3):200-6.

[3]Vitral RW, da Silva Campos MJ, Rodrigues AF,et al.Temporomandibular joint and normal occlusion:Is there anything singular about it? A computed tomographic evaluation[J]. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011 Jul;140(1):18-24.

[4]Gorucu-Coskuner H, Ciger S. Computed tomography assessment of temporomandibular joint position and dimensions in patients with class Ⅱ division 1 and division 2 malocclusions[J]. J Clin Exp Dent. 2017 Mar 1;9(3):e417-e423.

[5]Vitral RW, Telles Cde S. Computed tomography evaluation of temporomandibular joint alterations in classⅡ Division 1 subdivision patients: condylar symmetry[J]. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002 Apr;121(4):369-75.

[6]刘萌萌,刘琳.锥形束CT在正畸临床中的应用[J].中国实用口腔科杂志,2013,(10):634-638.

[7]Kononen M. Critical commentary 3: Evaluation of the research diagnostic criteria for temporomandibular disorders for the recognition of an anterior disc displacement with reduction[J]. J Orofac Pain. 2009 Fall;23(4):320-2; author reply 323-4.

[8]苑芳连,刘志杰,陈立艳,等.个别正常(牙合)与骨性Ⅲ类错(牙合)颞下颌关节的CBCT对比分析[J].口腔医学,2017,(8):707-711.

[9]崔燕,唐天琪,刘琳.不同矢状骨面型患者颞下颌关节形态特征形束CT研究[J].中国实用口腔科杂志,2016,(6):348-353.