构建活动型课程培育学科核心素养

2018-03-27杨有平

杨有平

【摘 要】活动型课程的构建是《全日制义务教育思想政治课程标准》(2011版)的一大亮点,也是思想政治课培育学科核心素养的重要抓手,力求构建以培育核心素养为主导的活动型课程是思想政治课的标志性追求。本文通过分析思想政治课学科核心素养与活动型课程的关系,结合具体的教学案例,从课程目标的确立、课程内容的呈现、课程活动的开展和评价四个方面来探究思想政治课活动型课程的构建。

【关键词】活动型课程;核心素养;构建

【基金项目】本文系湖南省教育科学“十三五”规划2017年度省级一般课题“高中思想政治活动型学科课程实施策略研究”(课题编号:XJK17CZXX073)的阶段性成果之一。

中图分类号:G633.2 文献标识码:A 文章编号:1671-0568(2017)25-0048-03

思想政治学科结合自身的学科特点和学科价值,将政治认同、理性精神、法治意识和公共参与确立为思想政治学科核心素养的重要内容。那么,如何在思想政治课教学中培育学科核心素养呢?笔者认为在思想政治课程教学中构建以议题为纽带,以教学内容为轴心,以教学活动为形式,以培育核心素养为指向的活动型课程,是实现思想政治课程教学与培育核心素养“联姻”的有效途径。

一、思想政治学科核心素养与活动型课程

培育思想政治学科核心素养是构建活动型课程的本质追求。《全日制义务教育思想政治课程标準》(2011版)指出,本课程力求构建学科逻辑与生活逻辑、理论知识与生活关切相结合的活动型学科课程。在课程设计中,要始终关注思想政治学科核心素养的培育,立足学生的真实生活,着眼学生的长远发展,使理论观点的阐述与学生生活经验有机结合,让学生在参与社会活动的历练中、在经过自主辨析的思考中体味理论的旨趣,在践行正确价值观的感悟中逐渐内化为自觉的价值取向。因此,活动型课程的本质追求不在于活动的形式,更不在于知识的传授,而是关于学生学科核心素养的培育,引导学生在活动中探究、体会、感悟和总结,为将学生培育成有立场、有思想、守规则、有情怀的中国公民而奠基。

活动型课程是培育思想政治学科核心素养的有效载体。核心素养是学生应具备的,能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力,这种品格和能力的培育需要学生在特定的情境中去培育和发展,其评价也需要以活动为依据,通过学生在活动中的行为表现而进行测量。因此,活动型课程采取包括社会活动在内的活动设计的建构方式,即课程内容活动化;或者说学科内容的课程方式就是一系列活动设计的系统安排,即“活动设计内容化”,根据活动去培育与评价学生的素养,这无疑为培育学生核心素养提供了有效的载体。

二、构建核心素养培育下的活动型课程

培育以政治认同、理性精神、法治意识和公共参与为内容的思想政治课学科核心素养是思想政治学科的价值追求,也是落实“立德树人”的必然。活动型课程是对课程类型的一种创新,它的产生并不意味着改变了原有课程的基本结构,而是在遵循课程基本结构的前提下,将学科课程以活动的形式来实现的新类型。因此,本文在遵循原有课程结构的基础上,以课程目标的确立、课程内容的呈现、课程活动的开展及评价为线索,结合《中国共产党执政:历史和人民的选择》为教学案例来探究思想政治课学科核心素养培育下的活动型课程的构建。

1. 课程目标的确立

课程目标对于课程教学有着提纲挈领的作用,有效的课程目标既能够实现智育的发展,又能够促进德育的提升。活动型课程是以培育学生的核心素养与本质追求,但这并不与学生对专业知识的学习相矛盾,而是采取“课程内容活动化”、活动设计内容化的形式,实现知识与活动、德育与智育的有效结合。因此,活动型课程目标的确立既要体现活动在课程中的重要性,又要关注学生在活动过程中自主、探究、合作学习的表现。

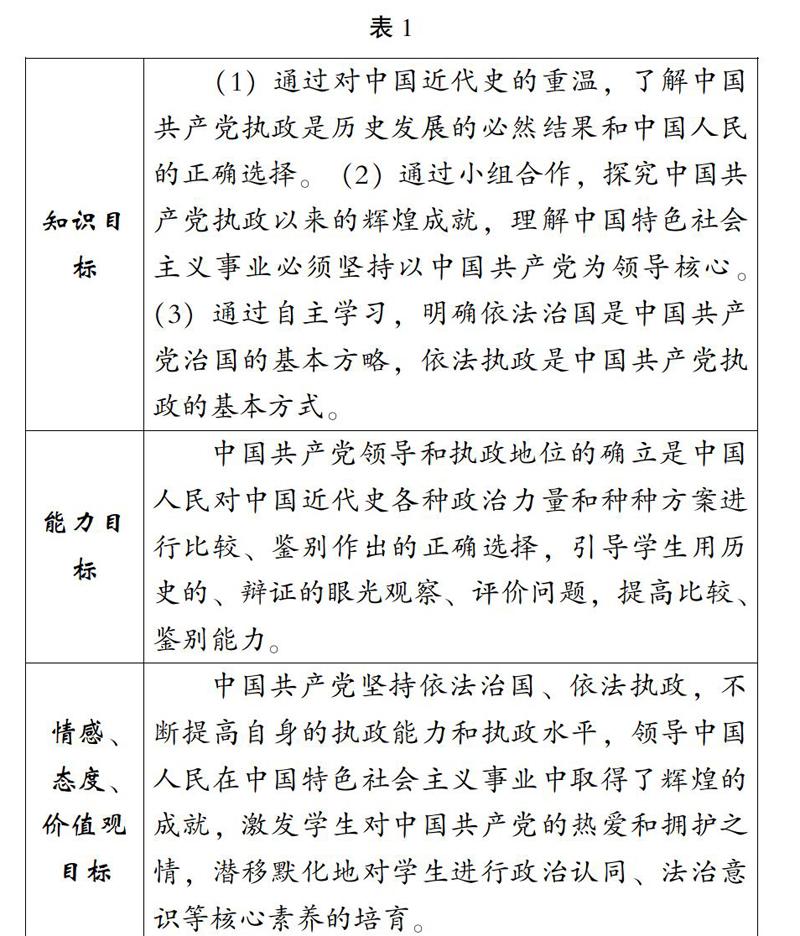

《中国共产党执政:历史和人民的选择》这一课教学内容主要分为两个部分:第一部分是中国共产党领导和执政地位的确立是历史和人民的选择;第二部分是中国共产党坚持依法治国,依法执政。结合教学内容,并力求构建以活动承载内容的活动型课程,笔者将该课的课程目标确立如下(见表1):

该课程目标的确立,把“活动”和“过程”当做目标来规定,不只是表达“内容”和“结果”,还体现了课程改革一以贯之的基本理念,彰显了培育核心素养的主旨,也是塑造活动型课程的应有之义。

2. 课程内容的呈现

课程内容是课程教学的主要内容,活动型课程要实现课程内容活动化、活动设计内容化,这就需要教师对课程内容进行宏观把握和有效整合,从而更好的承载课程内容。

执教《中国共产党执政:历史和人民的选择》这一课时,在认真研读课程内容的前提下,结合学情和教师参考用书,笔者将该课的教学重点确立为中国共产党领导和执政地位的确立,教学难点为依法治国、依法执政。针对课程内容和教学重难点,笔者确立了两个活动议题:议题一:为什么说中国共产党执政是历史和人民的选择?该议题的确立既包含学科课程的具体内容,又展示了价值判断的基本观点。在议题一的基础上,设计了议题二:中国共产党应如何治国理政?该议题的选择既具有开放性、引领性,又体现了教学重点,并针对学习难点。整节课以议题为纽带,以核心素养的培育为指向,以课内、课外活动为形式,既激发了学生的政治认同,也彰显了思想政治学科“立德树人”的学科价值(见表2)。

3. 课程活动的开展

活动型课程将活动贯穿于课程教学之中,既可以说是活动化的课程(课内活动),也可以说是课程化的活动(课外活动)。在传统授课过程中,我们一般开展的是课内活动,较少开展课外活动,而《全日制义务教育思想政治课程标准》(2011版)中首次将“社会活动”列为必修课,并明确规定占三分之一的课时,这就表明了思想政治课活动的开展不应拘泥于课内活动的开展,同时还要开展适当的社会实践活动。

课内活动的开展需要教师精心设计,力求活动系统化、结构化,努力实现活动进程与课程内容的讲授进程同步;同时还需要教师增强活动预设,在深入了解学情的前提下进行活动提示和设问,加强活动的针对性。对于课外活动开展,比如带领学生进行社会调研,参观红色教育基地等,需要教师对活动主题的掌握。如在《中国共产党执政:历史和人民的选择》这一课中,主要目的在于增强学生对中国共产党的政治认同,坚定社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。因此,我们可开展红色旅游,如参观烈士陵园、文化遗址、展览馆等相关教育实践基地,理解中国共产党是中国工人阶级的先锋队,同时也是中国人民和中华民族的先锋队。同时也可开展“不忘初心,继续前进”的访谈,请老党员宣讲党的纲领,请老战士、老模范口述历史,从中汲取一代又一代中国共产党人为共产主义理想而奋斗的精神力量,可直面各种质疑、非议或诋毁,澄清基本事实,阐明党的宗旨,论证中国共产党是中国革命、建设和改革的领导核心。由于我市是伟人故里,结合这一实际情况,笔者带领学生参观了彭德怀、毛泽东故居,并讲述毛泽东等中国共产党人带领中国人民进行新民主主义革命,建立新中国的历历往事,使学生深受震撼,深刻地体会到今天的幸福生活是一代又一代共产党人用鲜血和生命换来的,我们应铭记英雄,倍加珍惜!

4. 课程活动的评价

有人说:“除了搞好活动、走好过程,素养不素养,关键在于评价,管用不管用,关键看标准。”这种说法看似偏驳,但也说明了一个事实,如果评价环节做得不好,再有力的论证,都显得苍白无力。活动型课程既以核心素养的培育为本质追求,那么其评价应以活动为依据,以学生在活动中的行为表现、情感变化为维度,既避免以出现非对即错的“标准答案式”维度,因为衡量的对象是“行为”而不是“答案”,水平的证据是“表现”而不是“要求”;也避免出现趋同式的“无差异评价”,因为每个人在素养形成方面是具有差异性的,因此,培育核心素养的活动型课程评价应是以“求异”为取向的“差异化等级评价”。

在《中国共产党执政:历史和人民的选择》这一课中,笔者根据活动的设计,制定了以下评价依据,即评价的“差别化”,其次在于维度的可测性和可把控性。比如,“运用具体案例,论证中国共产党领导和执政地位确立的原因。”站在哪种角度、采取何种方式、引用什么材料、归纳多少要点,并无标准答案,可能每位学生回答的答案都是对的,但每个学生回答的答案可能各有差异,然后据此对学生的表现进行等级的划分,这样的活动评价既能训练学生的开放性思维,又能激发学生活动的积极性,为活动型课程的开展提供了有力的保障。(见表3)

培育核心素养是一个长期的过程,活动型课程的构建也是一个系统化的体系,通过对活动型课程的实践,笔者深知活动型课程在各环节的设计还存在一定的问题,但只要广大教师善于在教学实践中不断探索与思考,筆者坚信核心素养定能在学生心中生根发芽,活动型课程的构建也将日臻完善。

参考文献:

[1] 朱志平.基于核心素养的思想政治活动型学科课程[J].思想政治课教学,2016,(5).

[2] 朱明光.关于活动型思想政治课程的思考[J].思想政治课教学,2016,(4).

(编辑:赵 悦)