套作大豆共生后期弯曲力学特性的研究

2018-03-07涂娅欣张黎骅杨文钰

杨 锦,杨 欢,涂娅欣,王 瑞,张黎骅*,杨文钰*

(1四川农业大学机电学院,雅安625014;2四川农业大学农学院,成都611130)

大豆是我国重要的粮食和经济作物,随着国内需求不断增加和种植面积逐年减少,供需矛盾日益加重。近年来,间套作大豆种植得到了充分发展,成为增加大豆总产量的有效途径,为缓解我国大豆供需矛盾提供了新方法,同时也对我国大豆产业的发展起到了很大的推动作用[1]。在套作模式下,大豆苗期与玉米共生,大豆属于低位作物,受高杆作物玉米的影响,大豆处于弱光照强度状态,导致茎秆变得细长,主茎柔弱,容易倒伏,产量下降[2]。抗倒伏性是一个由多种性状构成的综合性状,其中茎秆的强韧度占最重要的地位。为增强套作大豆茎秆的抗倒伏性,实现高产稳产,国内外学者进行了广泛深入的研究。邓榆川等[3]研究了套作大豆苗期茎秆纤维素合成代谢与抗倒性的关系,探明了光环境对不同基因型大豆茎秆纤维素代谢的影响机制。刘卫国等[4]建立了套作大豆苗期抗倒伏性的评价方法,提出由植株主茎长、茎粗、茎秆抗折力和地上部生物量4个因子来反应抗倒性。向达兵等[5]研究了磷钾营养对套作大豆茎秆形态和抗倒性的影响。罗玲等[6]对茎秆形态、解剖结构、赤霉素含量、赤霉素代谢相关基因表达等进行了分析,发现在套作模式下,茎秆的内源赤霉素GA4含量较低,会抑制大豆节间过度伸长,减少倒伏发生。目前,针对玉米-大豆套作体系,国内外对大豆苗期的抗倒伏性都是从农艺的角度来研究的,还未见从茎秆的弯曲力学特性方面来解释。本试验以耐阴型‘南豆12’和不耐阴型‘C103’两个品种为试材,对大豆茎秆的弯曲力学特性进行研究,并测定茎秆的各项指标,分析比较单作和套作模式下2个大豆品种茎秆的惯性矩、弹性模量、抗弯刚度之间的关系,以期得出茎秆的弯曲力学特性与作物抗倒伏的关系,为筛选合适的套作大豆品种提供相应的生物力学性能指标。

1 材料与方法

1.1 材料

试验材料为四川农业大学仁寿现代农业研发生产基地种植的耐阴型‘南豆12’和不耐阴型‘C103’2个大豆品种。其中,‘南豆12’为西南地区套作的耐阴抗倒性大豆主推品种。

1.2 方法

试验于2016年8月14日开始,在大豆玉米共同生长期,即大豆的V6期,从田间随机选取两个品种单作及套作模式下长势一致、没有虫害、株高及主茎均匀的植株各15株。采集当天在实验室里挑选茎秆完好且节间长较长的茎秆,去除茎秆叶鞘,分节间切割好并贴上标签,节间序号从地面起始向上取1—5节。用游标卡尺量取节间长l1—l5、相应外径D1—D5、壁厚t1—t5。

因大豆茎秆为空心截面圆管,其截面对中性轴的惯性矩 I计算公式[7]为:中:D为茎秆外径;t为茎秆壁厚。

在WDW-05型微机控制电子万能试验机上进行弯曲力学性能试验,将力位移传感器的加载速度设置为10 mm/min,计算机通过力位移传感器采集数据,并绘制出如图2所示的茎秆弯曲的实时载荷挠度曲线。在图2中,A点为力位移传感器正好接触茎秆开始试验,随着试验进行,茎秆开始发生弹性形变,到达B点后弹性形变阶段结束,塑性形变阶段开始。通过观察曲线发现,在C点时载荷迅速降低,此时试样断裂立即停止试验。对载荷挠度曲线上的弹性变形阶段AB进行线性拟合,利用公式求出大豆茎秆的弹性模量 E[8-16]。

图1 三点弯曲试验示意图Fig.1 Sketchmap of three-point bending experiment

图2 茎秆弯曲试验实时载荷挠度曲线图Fig.2 Curve diagram of real-time load deflection in the stem bending experiment

2 结果与分析

2.1 单作和套作模式下不同大豆品种茎秆生长特性的变化

如表1所示:在单作模式下,‘南豆12’的第一、二节节间长明显大于第三、四、五节,各节间外径和壁厚差异不明显;‘C103’节间长、外径以及壁厚随节间顺序增大变化趋势不明显,但‘南豆12’的第一、二节节间长明显大于‘C103’的第一、二节节间长,而‘C103’各节间的外径和壁厚值均稍高于‘南豆12’。在套作模式下,‘南豆12’和‘C103’的节间长、外径和壁厚在各节间的变化趋势与单作模式基本相同,但各节间的长度明显大于单作模式,而外径和壁厚值明显降低。以上结果说明套作模式下各品种的茎秆变得细长,主茎变得柔弱,易发生倒伏。

表1 两种种植模式下不同大豆品种茎秆的各项指标测定值Table 1 Themeasured values of each index of different soybean varieties’stem under two p lanting modes

2.2 单作和套作模式下不同大豆品种茎秆生物力学性能的变化

根据表1的测定数据,利用公式计算各品种茎秆的惯性矩¯I、弹性模量¯E和抗弯刚度¯E¯I(¯EׯI)。

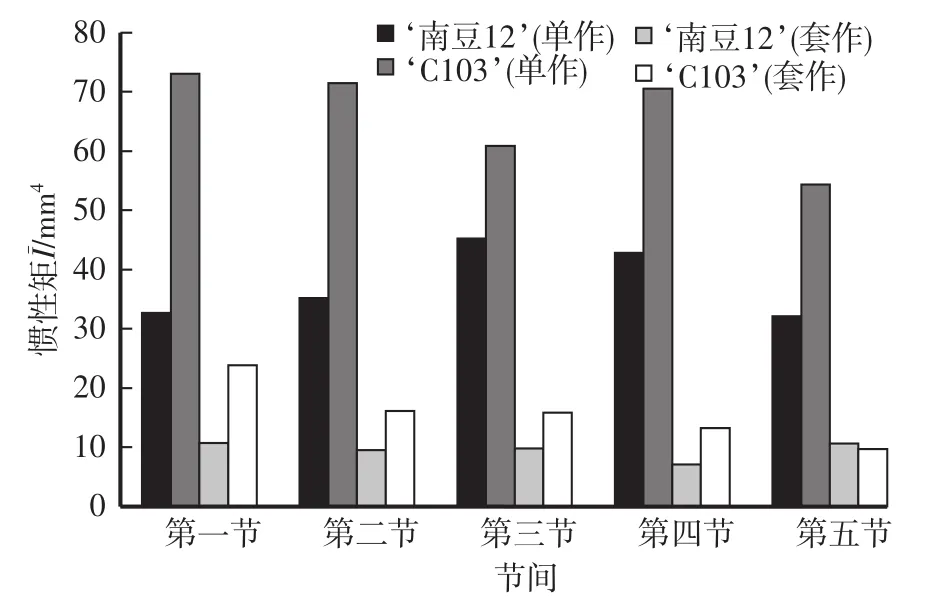

由图3可见,在单作和套作模式下,‘C103’茎秆前四节节间的惯性矩均大于‘南豆12’。在套作模式下,‘C103’的惯性矩由低位节向高位节有下降趋势,而‘南豆12’变化幅度不大;表明套作模式下大豆茎秆的惯性矩明显小于单作模式。

图3 惯性矩沿节间的变化Fig.3 The change of inertia moment along the internode

由图4可见,在两种种植模式下,‘南豆12’和‘C103’的弹性模量均为第一节间最大,且由低位节向高位节递减,低部节间弹性模量较大,有利于抗倒伏。‘南豆12’在套作模式下的弹性模量明显高于‘C103’,在单作模式下前三节节间的弹性模量高于‘C103’,而第四节和第五节相差不大。此结果表明,套作模式下两个品种茎秆的弹性模量均明显大于单作模式。

由图5可以看出,‘南豆12’和‘C103’在单作和套作模式下,茎秆在第一节间具有最大抗弯刚度且抗弯刚度由低位节向高位节呈下降趋势,这可能是由于茎秆底部木质化严重造成的,随着木质化程度减小,抗弯刚度减小。‘南豆12’的抗弯刚度在单作模式下明显小于‘C103’,但在套作模式下明显大于‘C103’。‘C103’在单作模式下茎秆的抗弯刚度明显大于套作模式,而‘南豆12’在两种种植模式下的抗弯刚度差异不大。

图4 弹性模量沿节间的变化Fig.4 The change of elasticmodulus along the internode

图5 抗弯刚度沿节间的变化Fig.5 The change of bending rigidity along the internode

3 结论与讨论

3.1 在玉米-大豆套作种植模式中,玉米与大豆以2∶2的行比相间种植,大豆所处的光环境与单作大豆不同,从而影响其形态建成和产量形成。大豆苗期与玉米共生,玉米遮阴使得苗期大豆所处的光环境与自然光相比,总有效光合辐射降低,远红光的比例增加,使苗期大豆出现典型的避荫反应[17],即节间伸长、主茎节数减少等现象。但不同大豆材料表现出的避荫反应程度存在显著差异。前人研究表明,植株过高,茎秆细长柔弱,易倒伏,不利于产量形成[18-19]。筛选耐阴型大豆品种,有利于提高套作大豆产量,而通过测定茎秆的生物力学特性,可为筛选及选育耐阴型大豆品种提供一定参考。

3.2 由于大豆茎秆是不规则的圆柱形,节间处直径较大而中部较小,因此,测量茎秆外径时应分别测量每一节间的最大外径和最小外径,并求其平均值作为该节间的外径;壁厚同理。同时,考虑植株倒伏主要受下部茎秆的影响,故第五节间后的茎秆不做试验。本研究表明:套作模式下,两个品种各节间的长度明显增加,而外径及壁厚值明显降低。套作模式下大豆茎秆的惯性矩明显小于单作模式,而弹性模量明显大于单作模式。弹性模量均在第一节间最大,且由低位节向高位节递减。

3.3 茎秆的抗弯刚度为惯性矩与弹性模量的乘积,决定了大豆茎秆的抗弯曲能力,即大豆的抗倒伏能力。‘南豆12’在两种种植模式下抗弯刚度变化均较‘C103’小,故‘南豆12’在套作模式下具有较好的抗倒伏能力,且明显强于‘C103’,适合于玉米-大豆套作模式下种植。这与邹俊林等[20]得出的试验结果一致,进一步证明了‘南豆12’的耐阴抗倒伏优良特性。

[1]杨文钰,雍太文,任万军,等.发展套作大豆,振兴大豆产业[J].大豆科学,2008,27(1):1-7.

[2]吴其林,王竹,杨文钰.苗期遮荫对大豆茎秆形态和物质积累的影响[J].大豆科学,2007,26(6):868-872.

[3]邓榆川,刘卫国,袁小琴,等.套作大豆苗期茎秆纤维素合成代谢与抗倒性的关系[J].应用生态学报,2016,27(2):469-476.

[4]刘卫国,邓榆川,方萍,等.套作大豆苗期抗倒伏性评价方法研究[J].分子植物育种,2016,14(3):773-779.

[5]向达兵,郭凯,雷婷,等.磷钾营养对套作大豆茎秆形态和抗倒性的影响[J].中国油料作物学报,2010,32(3):395-402.

[6]罗玲,于晓波,万燕,等.套作大豆苗期倒伏与茎秆内源赤霉素代谢的关系[J].中国农业科学,2015,48(13):2528-2537.

[7]单辉祖.材料力学(I)[M].3版.北京:高等教育出版社,2009.

[8]闫以勋,赵淑红,杨悦乾,等.成熟期大豆茎秆力学特性研究[J].东北农业大学学报,2012,43(5):46-49.

[9]何晓莉,吴晓强,张立峰,等.大豆茎秆压缩力学特性的研究[J].农机化研究,2010(11):164-169.

[10]张开飞,李赫,何玉静,等.大豆秸秆力学特性的试验研究[J].大豆科学,2016,35(2):306-309.

[11]袁红梅,郭玉明,李红波.小麦茎秆弯折力学性能的试验研究[J].山西农业大学学报,2005,25(2):173-176.

[12]李红波,郭玉明,陈维毅.冬小麦茎秆的力学性质研究[J].太原理工大学学报,2006,37(1):31-34.

[13]刘卫国,邹俊林,袁晋,等.套作大豆农艺性状研究[J].中国油料作物学报,2014,36(2):219-223.

[14]刘庆庭,区颖刚,卿上乐,等.农作物茎秆的力学特性研究进展[J].农业机械学报,2007,38(7):172-176.

[15]郭维俊,黄高宝,王芬娥.作物生长力学的研究进展[J].甘肃农业大学学报,2005,40(4):555-559.

[16]孙凡.作物茎秆抗倒伏的力学研究[J].西南农业大学学报,1994,16(2):183-186.

[17]FRANKLIN K A.Shade avoidance[J].New Phytol,2008,179(4):930-944.

[18]王竹,杨文钰,伍晓燕,等.玉米株型和幅宽对套作大豆初花期形态建成及产量的影响[J].应用生态学报,2008,19(2):323-329.

[19]FRANKLIN K A,WHITELAM G C.Phytochromes and shade-avoidance responses in plants[J].Annals of Botany,2005,96(2):169-175.

[20]邹俊林,刘卫国,袁晋,等.套作大豆苗期茎秆木质素合成与抗倒性的关系[J].作物学报,2015,41(7):1098-1104.