环境规制与绿色全要素生产率:两难还是双赢?

2018-01-05黄庆华胡江峰陈习定

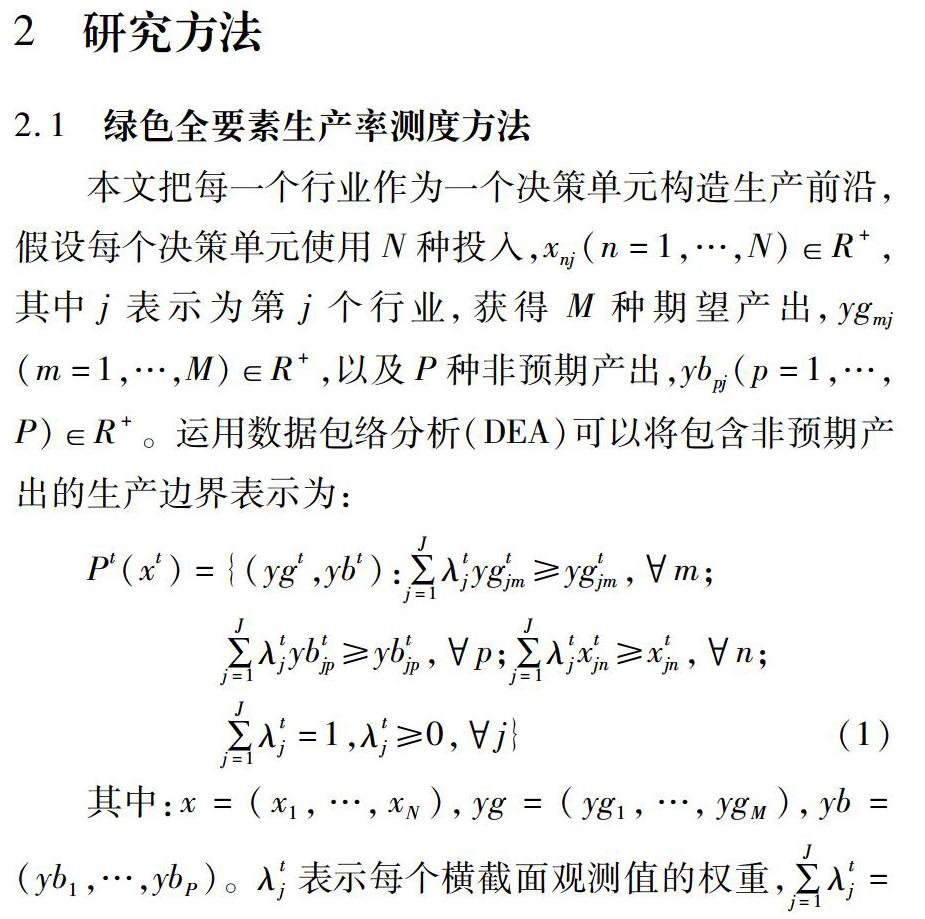

黄庆华 胡江峰 陈习定

摘要 有关环境规制与生产率的实证研究,大多集中在单向静态关系的检验上,忽视了生产率对环境规制的反向影响,即环境规制与生产率之间可能存在双向动态关系。基于此,本文采用SBM函数和Luenberger生产率指数对2003—2015年中国36个工业行业的绿色全要素生产率进行测度,同时为了表现环境规制带来的环境改善和成本负担的双重效应,分别构造污染排放强度指标和污染减排成本指标作为环境规制的代理变量,最后通过PVAR模型对“污染排放强度-污染减排成本-绿色全要素生产率”之间是否存在双向动态关系进行实证检验。研究结果显示:2003—2015年中国工业绿色全要素生产率呈波动变化,总体没有上升或下降的趋势;但在2008年前后其波动幅度具有明显的阶段性特征,在2008年之前绿色全要素生产率波动剧烈,其后逐渐向前沿面收敛。此外,绿色全要素生产率与污染减排成本互为Granger因果,但与污染排放强度仅存在单向Granger因果关系。GMM估计结果和脉冲响应函数表明,短期而言,政府减排政策对绿色全要素生产率的影响具有时效性,近期的环境政策确实能够促进绿色全要素生产率增长,同时绿色全要素生产率也有助于减少污染排放和补偿减排成本;但长期来看,由于政策滞后性等特点,陈旧的环境政策不仅无法促进绿色全要素生产率持续增长,而且还诱发企业为补偿污染减排成本而加速提高污染型经济产出的行为,进而恶化了环境状况。由此,为实现经济发展和环境质量改善的“双赢”,中国政府应该在设计合理的环境政策和提高绿色技术创新补贴两方面发力。

关键词 环境规制;绿色全要素生产率;SBM函数;Luenberger生产率指数;PVAR模型

中图分类号 F426

文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2018)11-0140-10 DOI:10.12062/cpre.20180706

近年来,为了改善生态环境,中国政府不仅颁布了一系列更为严格的环保法案,而且也在国际温室气体减排协议中积极承担大国责任。然而,诸多研究表明,尽管环境规制的加强会倒逼企业加大对环保设施的投入,从而有利于提升环境质量;但同时这些投资明显挤占了企业正常生产性投资,进而会对企业竞争力或生产率造成不利影响[1-2]。由此,引发了学术界对中国经济或生产率是否会因环境规制趋紧而受损的担忧。

新古典经济学家认为,由于“遵循成本”效应,随着环境规制趋紧,短期内势必会加重企业的环保负担,抑制企业生产率和盈利能力,从而不利于经济增长[3],这也是为什么特朗普政府决意退出《巴黎气候协定》的重要原因[4]。不仅如此,一些学者基于不同层面的数据(区域、产业、企业)和方法在实证研究中也得到类似的结论[1-5]。然而,与传统观点不同的是,Porter[6-7]认为,适当的环境规制将刺激企业进行环保技术方面的创新,绿色技术创新不但会降低污染,而且还能通过生产率的提高抵消环境规制所带来的成本负担,即“波特假说”。同样地,“波特假说”也在一些实证研究中得到了验证[8-11]。

以上研究表明,环境规制与生产率确实存在因果关系,但究竟是正向关系还是负向关系并没有一个定论。究其原因,Lanoie[9]、Opaluch[12]、Telle[13]、Hille[14]以及Rubashkina[15]等学者分别从环境规制对生产率影响的时效性、生产率的测度方法和模型内生性等方面做出了解释。然而,值得注意的是,这些研究主要集中在环境规制对生产率单向静态关系的检验上,忽视了生产率本身对环境规制的反作用。根据Opaluch[12]的观点,更为严格的环境规制将激发企业创新和利用新技术的热情,从而促进生产率增长。但与此同时,技术创新,尤其是环保技术进步,会促使政策制定者将环境规制力度提高到与现有技术水平相一致的强度上,从而又导致新一轮的技术进步和生产率增长。那么,是否意味着环境规制与生产率之间存在的关系,并非表现为单向静态的因果关系,而是双向动态关系呢?如果从环境规制与生产率之间存在的双向动态关系来看,目前中国实施的一系列严格的环境政策可以实现经济发展与环境质量改善的双赢吗?本文将在对现有文献进行梳理的基础上,采用SBM函数和Luenberger指数,设定模型和变量,选取相关指标和处理数据对工业绿色全要素生产率进行测度与分析。

1 文献综述

环境规制作为解决污染外部性的一种非市场干预,对于满足人们日益美好生态环境需求意义重大。然而,环境规制对经济的影响,尤其是对生产率的影响,无论是理论还是实证上都没有统一的答案。本文主要从环境规制对生产率影响的短期效应和长期效应、生产率的测度方法以及模型内生性等三方面对现有文献进行梳理,并从中汲取有益的思路和方法。

一般认为,在严格的环境规制中,企业不得不将原本用于生产性活动的要素(劳动、资本等),投入到以减少污染排放的非生产性活动中[1-2]。虽然,这一过程有助于企业绿色技术的创新和采用[16-18],但由于环保设备的额外损耗以及生产资料与原有生产设备匹配度下降,最终会造成生产率损失[5]。而且,长远来看,在信息不对称的情况下,政府并不能确切地知道每个厂商施加的外部成本[19],从而造成过高或过低的征税和补贴,非但不能有效消除外部性,反而可能通過“税收转嫁机制”将“庇古税”传导给环境污染的最终受害者[20],造成“外部性扩散”,不利于工业部门的长远发展。与此相反,一些学者认为,尽管安装环保设备、调整生产流程以及培训工人等一系列减少污染排放的措施短期内挤占了生产性投资,不利于生产率增长[5]。但长期而言,由于环境规制将那些生产率较低且污染严重的企业挤出市场,留下高生产率和清洁型的企业[21],从而有助于整体生产率或竞争力的提升[8-9]。Lanoie[9]和Opaluch[12]将环境规制的滞后项纳入到实证模型中发现,环境规制对生产率的当期影响为负向,但环境规制的滞后变量对生产率具有正向影响。由此可见,环境规制对生产率的影响具有明显的短期和长期差异。

与此同时,有学者指出,由于传统的生产函数没有将环境质量考虑在内,也会造成环境规制与生产率之间呈负向关系[22]。理由来自两方面:一方面从产出绩效来看,在生产过程中,期望产出和非期望产出往往相伴而生,环境规制的主要目标是减少污染排放,而现有研究在核算产出时并没有将污染物排放减少作为一种产出纳入到生产函数中,从而低估了生产效率[18];另一方面从生产要素利用效率来看,资本和劳动不仅用于生产预期产出,而且也被用于污染减排,从而在现有产量水平上高估了要素投入量[23-24]。基于此,Chung[25]在测度瑞典纸浆厂的TFP时,提出了方向性距离函数,将污染排放看作非预期产出,以测算考虑环境因素的绿色全要素生产率,并在此基础上构建了基于比值的MalmquistLuenberger指数。自此,测算绿色全要素生产率的方法被广泛使用。Telle[13]在比较了环境规制分别对传统Malmquist生产率指数和环境Malmquist生产率指数影响差异的基础上,发现环境规制仅对环境Malmquist生产率指数具有显著的正向促进作用,并得出基于传统全要素生产率的环境政策评价可能会产生偏差的结论。

进一步地,当存在投入过度或产出不足,即存在投入或产出的非零松弛(Slack)时,径向型的DEA效率测度会高估评价对象的效率。为了解决这一问题, Fre[26]和Fukuyama[27]在Tone[28-29]非径向基于松弛的(SBM)效率测度的基础上发展出更加一般化的非径向且基于松弛型的(SBM)方向性距离函数。同时,MolinosSenante[30]基于SBM函数对英格兰和威尔士自来水公司的绿色全要素生产率进行了测度,并分别用MalmquistLuenberger指数和Luenberger指数进行分解,认为ML指数会高估生产率。自此,基于SBM函数和Luenberger生产率指数来测算绿色生产率的方法得到广泛应用。

生产率测算方法的改进,无疑增强了环境规制与生产率之间存在正向关系的解释力度。然而,由模型内生性导致结果偏差的问题也不容小觑。Hille[14]和Rubashkina[15]比较了控制模型内生性前后的实证结果发现,一旦控制住模型内生性,那么环境规制对生产率的影响由显著的正向效应变得不显著,甚至反转为负向效应。进一步地,根据Gray[31]的观点,环境规制对生产率产生冲击的同时,生产率增长也会反向作用于环境规制。一般认为,生产率增长取决于行业或企业新技术采用能力和自主研发能力[32]。在严格的环境规制下,生产率较高的企业通过扩大R&D;投资和采用环保技术等措施来降低污染减排成本,从而能够很快适应严格的环境规制[33]。与此同时,由于技术具有正外部性和“准公共品”的特性,一旦被发明出来,则很难阻止其他厂商采用这项新技术[34]。因此对于那些生产率较低无法承担高昂R&D;负担的企业而言,仍可借助外部技术溢出效应获得遵循成本的补偿,进而提升自身生产率。从而,在行业整体技术水平和生产率提高的背景下,政府又会实施新一轮更加严格的环境规制[12]。如此看来,环境规制与生产率之间可能存在双向动态关系。这也表明,以往用于验证单向静态因果关系的计量模型,显然不适用于对环境规制与生产率双向动态关系的检验。

为了验证各变量间存在的双向动态关系,HoltzEakin[35]提出了面板向量自回归模型(PVAR)。PVAR模型的优点在于不以经济理论为基础建立实证模型,同时能将系统中所有变量作为内生变量,从而避免了模型设定错误和内生性等问题。而且,还可以通过脉冲响应函数探测在其他变量不变的情况下,一个变量受到另一个变量冲击时表现出的短期响应和长期变化趋势。其后,PVAR模型被越来越多地应用到政策与经济关系的实证研究中。Antonakakis[36]采用PVAR模型对“经济增长-能源消费-CO2排放”进行了系统研究,发现经济增长与能源消费之间存在双向动态关系,经济增长提升了能源消费,同时能源消费的上升也促进了经济增长,结论是经济增长与环境质量改善不可兼得。

总体来说,尽管现有研究分别从环境政策的时效性、生产率的测度方法和模型内生性等角度,对环境规制与生产率之间正向或负向关系,做出了深刻的解释,但也仅是基于其中某个视角,而没有同时将这三种因素纳入到统一的实证模型中,更没有考虑到生产率对环境规制的反向影响,即环境规制与生产率之间可能存在双向动态关系。基于此,本文选取COD、氨氮、SO2和烟(粉)尘排放量作为非预期产出,采用SBM模型和Luenberger生产率指数测算2003—2015年中国36个工业行业的绿色全要素生产率,分别构造污染排放强度指标和污染减排成本指标作為环境规制的代理变量,最后通过PVAR模型对污染排放强度、污染减排成本以及绿色全要素生产率之间存在的双向动态关系进行实证检验。

3 绿色全要素生产率测度与分析

3.1 指标设定与说明

测算各行业绿色全要素生产率还需要构造预期产出、非预期产出和要素投入相关指标。

(1)预期产出。由于2012年后不再公布工业总产值,本文借鉴刘传江[38]的方法,选取和工业总产值较为接近的工业销售产值来表示期望产出,并以1990年作为基期进行折算。

(2)非预期产出。对于非预期产出的选取,相关文献存在较大的差异,考虑到中国工业污染治理费用仅包含废水治理费用和废气治理费用,为贴合这两类污染治理费用,本文选取COD、氨氮、SO2和烟(粉)尘排放量作为非预期产出。

(3)要素投入。资本存量,采用永续盘存法来测算当期资本存量,Ki,t=Ii,t+(1-δi,t)Ki,t-1;劳动资本投入,由于各行业劳动力用工时间无法获取,本文利用《中国工业统计年鉴》中各行业平均从业人数代替人力资本投入;能源投入,选用工业部门细分行业的能源消耗量作为能源投入指标。

3.2 数据来源与处理

指标量化所需数据来源于2003—2015年的《中国工业经济统计年鉴》《中国环境统计年鉴》和《中国统计年鉴》。针对2012年前后工业某些中类划分口径不一致和部分数据缺失的问题,本文还对数据进行了如下处理。

(1)行业归并与劈分。根据国家统计局在《国民经济行业分类》(2011)中的分类方法,2012年及以后中国工业共包含41个中类行业。其中,与2012年之前的工业行业对比发生了以下变化:开采辅助活动从石油天然气开采行业中被剥离出来单独成为一个行业,橡胶制品业和塑料制品业被合并为橡胶和熟料制品业,交通运输设备制造业被拆分为汽车制造业和铁路船舶航空业及其他运输设备制造业,金属制品机械设备修理业从以金属为原材料的制造业中被剥离出来单独成为一个行业。对于上述情况,为尽可能保持数据的真实性,本文对部分工业部门的细分中类进行了归并和劈分。具体操作如下:首先将2012年之前的橡胶制品业和塑料制品业合并成为橡胶和熟料制品业;其次将2012年之后的开采辅助活动与石油天然气开采行业重新归并为石油天然气开采行业,汽车工业和铁路、船舶等运输设备归并为交通运输设备工业,金属制品机械设备修理业按照当年各指标的比例拆分重新归并到以金属为原材料的行业中;最后由于其他采矿、其他制造业和废物制品回收业数值较小,本文将三者合并为其他工业。最终获得2003—2015年36个工业行业的面板数据。

(2)缺失值处理。由于2012年的工业部门细分中类的就业人数缺失,本文采用线性拟合的方法补齐这部分缺失值,其他缺失数据也按此方法补齐。

3.3 绿色全要素生产率测度结果分析

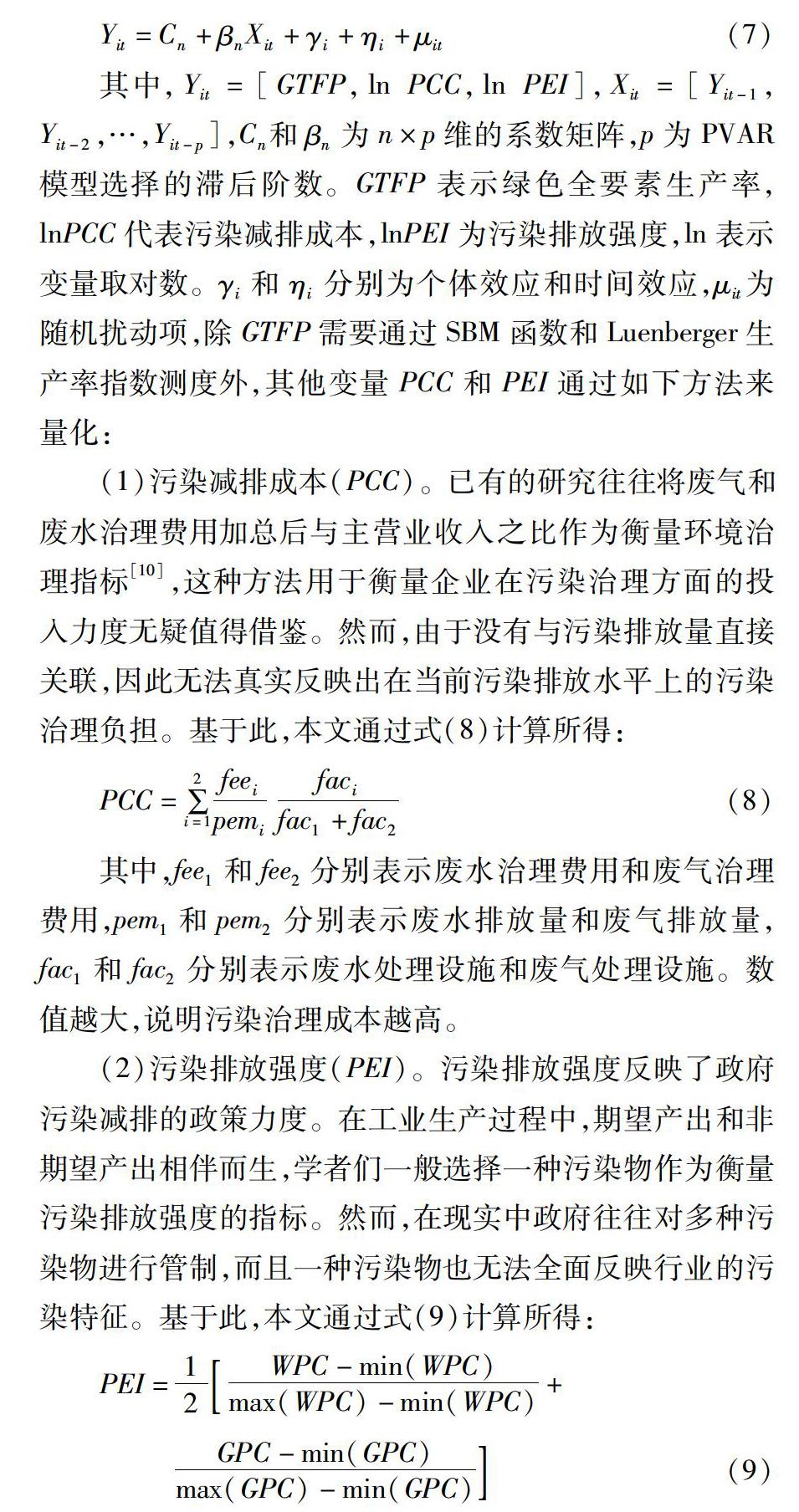

按照上述理论方法和指标,本文对相关指标进行量化并基于matlab2015b软件对考虑COD、氨氮、SO2和烟(粉)尘排放量作为非预期产出的工业绿色全要素生产率变化情况进行估算。图1是2003—2015年工业GTFP及其来源分解的增长趋势。

总体来看,2003—2015年中国工业绿色全要素生产率始终围绕着前沿面上下波动,未表现出明显的上升或下降的趋势。但是,波动幅度在2008年前后存在明显的差异,在2008年之前绿色全要素生产率变动幅度较大,2008年之后逐步向前沿面收敛。

具体而言:①2003—2008年,表现为剧烈波动阶段。2003—2005年绿色全要素生产率受到技术利用效率疲软的影响,呈现出明显的下降趋势,从1.46%降为-3.43%。在此期间,中国经济处在高速增长时期,平均增速为9.5%。然而,高速的经济增长也带来了严重的环境污染问题。以大气环境状况为例,2003年工业二氧化硫排放量为1 791.4万t,工业烟尘和粉尘排放量为1 867.2万t,到2005年工业二氧化硫排放量达到2 168.4万t,工业烟尘和粉尘排放量攀升到1 860.1万t,大气中污染物总量呈上升态势。绿色全要素生产率、技术效率变化以及污染排放量的变化趋势说明节能减排的艰巨性,也说明中国减排任务政策的脆弱性。②2005—2007年绿色全要素生产率受到技术效率改善的拉力,呈上升趋势,并在2007年达到4.21%的峰值。本文认为,2006年正是中国“十一五”规划实施的第一年,并且政府也首次将污染排放总量的显著减少作为经济社会发展的约束性指标,因此在2005—2007年,绿色全要素生产率与技术效率变化之间表现出一种追赶的趋势。③2007—2008年绿色全要素生产率迅速下降到3.01%,这主要是因为技术效率恶化以及技术进步对绿色全要素生产率的贡献后劲不足导致的。值得注意的是,在此期间技术进步率表现出少有的上升,从-0.22%上升到2.36%。本文认为,2008年全球金融危机发生后,全球经济陷入低谷,而中国受此影响较小,吸引了大量技术相对先进的企业落户国内,从而使我国制造业绿色技术进步率在短时间内实现“飞跃”。这也解释了绿色全要素生产率的波动幅度在2008年前后存在明显差异的原因。④2008年后,绿色全要素生产率、技术进步效率和技术进步的波动幅度都较为平缓,逐渐向前沿面收敛,表现了中国经济从高增长、高能耗、高污染的发展方式平稳过渡到“新常态”的中低速增长、低能耗、低排放的绿色发展方式。

4 实证结果与分析

4.1 实证检验

为了避免可能存在的数据非平稳性所造成的虚假归回问题,本文首先对各变量进行了面板单位根检验。目前,面板单位根检验方法主要分为两类:一是以LLC、Breitung和Hadri检验为主的相同单位根检验;二是以IPS、Fisher为主的不同单位根检验。出于稳健性考虑,本文分别进行了LLC、Breitung、Fisher和IPS四种面板单位根检验,具体结果如表1所示。从表中可以看出所有变量均至少在5%水平上通过了显著性检验,这表明所有变量为平稳序列。

在面板单位根检验的基础上,本文根据Pedroni[39]提出的异质面板数据的协整检验方法,以回归差为基础构造出7个统计量进行面板协整检验,结果如表2所示。由表2可知,只有Panel V和Group Rho没有通过显著性检验。但Pedroni的Monte Carlo模拟实验结果表明,在小样本条件下,Panel ADF和Group ADF统计量较其他统计量有更好的性质,所以即便Panel V和Group Rho在5%的显著性水平上不显著,仍然对三个变量间存在协整关系的结论没有影响。因此,表明变量GTFP、lnPCC和lnPEI之间存在一个长期的稳定关系。

协整关系仅反映变量之间在长期内存在因果关系,并不能明确二者因果关系的具体方向。因此,本文借助面板误差修正模型对污染排放强度、治理成本与绿色全要素生产率之间进行格兰杰因果检验,具体结果见表3。

由表可知,除GTFP与lnPEI之间仅存在单向Granger因果关系之外,其余变量之间在10%的显著性水平上均存在双向Granger因果关系。从而表明,绿色全要素生产率与污染排放强度之间的短期因果关系可能是通过环境规制成本这一路径建立的,具體的短期和长期因果关系还需要通过GMM估计和脉冲响应函数等计量工具的进一步检验。

4.2 GMM估计结果

PVAR模型滞后期数的选取会对模型中各统计量造成较大的影响,一般根据AIC、BIC和HQIC统计量最小准则选择滞后期数。检验结果显示AIC和HQIC统计量支持滞后2期为最佳滞后期数,而BIC统计量建议滞后1期,研究中一般结合一些基本检验结果和样本长度选择合适的滞后期数。有鉴于此,本文选择滞后2期作为PVAR模型的最佳滞后期数。在选择的最佳滞后期数基础上本文还对模型参数进行了估计,PVAR模型的GMM估计结果如表4所示。

根据表4的估计结果,污染减排成本的滞后1期和滞后2期对绿色全要素生产率的影响始终为负,但直到滞后2期才显著,表明污染减排成本负担加重对绿色全要素生产率的负面影响是长期性的,而且随着时间的推移这种不利影响也越发突出。其可能的原因是,在创新不足的情况下,污染减排成本会对企业生产性投资具有挤出作用,从而抑制了生产率的提升。污染排放强度滞后1期对绿色全要素生产率具有显著的负向影响,这也与Lanoie[9]以及Opaluch[12]的结论相一致,表明污染排放强度的滞后项与绿色生产率之间呈反向关系。然而值得注意的是,污染排放强度的滞后2期对绿色全要素生产率的影响转为正向,但不显著,表明长期而言,如果政府的减排力度超过现有技术水平下所能达到的最大值,那么将会阻碍经济发展和环境质量改善双赢的实现[40]。由此可见,在滞后1期,环境规制对绿色全要素生产率的净影响主要表现为显著的促进作用;而在第2期反转为显著的抑制作用,这也解释了有关环境规制对绿色全要素生产率的研究结论不一致的现象。

GMM估计结果还表明,绿色全要素生产率滞后1期和滞后2期始终对环境规制成本和污染排放强度具有负向影响。根据Albrizio[33]的研究,随着生产率的提高企业将采取更加先进的技术来适应新的环境规制,例如改良生产过程的技术,从而在降低污染排放倾向的同时节约污染减排成本。环境规制成本与污染排放强度二者之间在滞后1期和滞后2期始终具有负向影响,表明环境规制成本与污染排放强度之间实际上存在一种相互叠加的关系,即在末端上投入较多的污染治理费用,虽然能够降低工业生产活动负的外部性,但同时污染排放减少又进一步加重了行业环境规制成本负担,这也表明当不存在技术进步的情况下,环境改善和经济发展二者不可兼得。

总之,一味依靠政府行政命令的方式降低污染排放强度,那么必然带来治理成本大幅度提升,从而不利于绿色全要素生产率的提升,环境规制对经济的净影响偏向于“遵循成本”效应。但与此同时,随着污染排放强度降低,绿色全要素生产率也会显著提升。而且,由于绿色全要素生产率蕴含了绿色技术进步的特性,从而在降低污染排放强度的同时也能抵消企业污染治理成本,最终实现经济发展与环境治理改善的双赢。

4.3 脉冲响应函数

PVAR模型参数的GMM估计只能较为宏观地反映变 量之间的动态模拟过程,还不足以反映经济变量之间的动态传导机制和影响路径。基于此,本文利用脉冲响应函数对各变量间的长期动态关系做进一步考察。

为了刻画各变量之间的长期动态交互过程和效应,在进行蒙特卡洛(MonteCarlo)1 000次模擬的基础上,得到在95%置信区间,滞后10期的脉冲响应图,如图2。

由图可知:①各变量对来自自身冲击的响应除绿色全要素生产率为负向之外,其余变量都显著为正向。这是因为,技术具有正的外部性和“准公共品”性质,一旦被发明出来,则很难阻止其他厂商采用这项新技术[40],尽管绿色技术外溢有利于行业整体污染减排,但由此导致的“搭便车”行为会降低原始绿色技术创新的动力。此外,污染治理成本和污染排放强度自我增强的现象表明,如果选择错误的治理方式或者对污染不采取任何措施,那么长期来看,将会对此形成路径依赖。②绿色全要素生产率对来自污染治理成本和污染排放强度的冲击都做出负向响应。具体来看,当绿色全要素生产率受到来自污染减排成本一个单位标准差冲击后,在滞后1期时表现为负向的响应,但不明显,这种负向响应持续到滞后2期时达到最大并且显著,然后迅速减弱;当绿色全要素生产率受到来自污染排放强度的冲击,在滞后 1期做出显著的负向响应,滞后2期迅速减弱至不显著。这表明,环境规制对绿色全要素生产率的影响具有双重效应,一方面,随着污染排放强度的下降有利于环境质量的改善;另一方面,由污染排放强度降低所导致的污染治理成本加重了行业负担,从而不利于经济增长。③环境规制成本无论是对来自绿色全要素生产率的冲击还是对来自污染排放强度的冲击都表现为显著的负向响应。这表明,工业企业在不断减少污染排放量的同时,环境规制成本也会持续上升,从而经济发展和环境质量改善具有不可兼得性;但由于绿色全要素生产率所包含的技术特征具有正的外部性,绿色技术进步和扩散缓解了工业部门长期污染减排成本负担。④污染排放强度对来自污染减排成本的冲击始终为显著的负向响应,但对来自绿色全要素生产率冲击的响应较为复杂,在滞后2期时为显著的负向响应,之后迅速转为正向响应。理由来自两个方面:一方面,在测算绿色全要素生产率时,生产函数同时包含了预期产出和非预期产出,因此绿色全要素生产率增长取决于预期产出增长和非预期产出增长速率对比,只要预期产出增长速率大于非预期产出增长,那么绿色全要素生产率就表现为增长;但同时,由于非预期产出在增长,从而污染排放强度也会上升。另一方面,绿色技术污染减排的效率存在边际递减的现象,随着污染物的复杂性不断增加,原有技术已经难以为继[41]。

总之,短期而言,政府减排政策对绿色全要素生产率的影响具有时效性,近期的环境政策确实能够促进绿色全要素增长,同时绿色全要素生产率也有助于减少污染排放和补偿减排成本。但长期来看,由于政策滞后性等特点,从而使得陈旧的环境政策不仅无法促进绿色全要素生产率持续增长,而且还诱发企业为补偿污染减排成本而加速提高污染型经济产出的行为,进而恶化了环境状况。

5 研究結论与启示

目前,有关环境规制与生产率的实证研究,大多集中在二者之间简单的单向关系的检验上,而忽视了生产率对环境规制的反向影响,即环境规制与生产率之间存在双向动态关系。为了弥补这一空白,本文采用SBM函数和Luenberger指数测度2003—2015年中国36个工业行业的绿色全要素生产率,并通过PVAR模型对污染排放强度、污染减排成本与绿色全要素生产率之间存在的双向动态关系进行实证检验。结果表明:2003—2015年中国工业的绿色全要素生产率呈波动变化,总体没有上升或下降的趋势;但在2008年前后其波动幅度具有明显的阶段性特征,在2008年之前绿色全要素生产率波动剧烈,其后逐渐向前沿面收敛。此外,绿色全要素生产率与污染减排成本互为Granger因果,但与污染排放强度仅存在单向Granger因果关系;GMM估计结果和脉冲响应函数表明,短期而言,政府减排政策对绿色全要素生产率的影响具有时效性,近期的环境政策确实能够促进绿色全要素生产率增长,同时绿色全要素生产率也有助于减少污染排放和补偿减排成本;但长期来看,由于政策滞后性等特点,从而使得陈旧的环境政策不仅无法促进绿色全要素生产率持续增长,而且还诱发企业为补偿污染减排成本而加速提高污染型经济产出的行为,进而恶化了环境状况。

上述研究结论蕴含着相应的政策涵义:①应制定与产业发展特性相适应的减排目标。根据Porter[6-7]的观点,环境规制的合理性是促进生产率增长的关键因素,也是环境规制与绿色全要素生产率之间双向互动关系长期维持的保障机制。虽然,严格的环境规制有利于环境质量的提升,但如果环境规制的机会成本超出中国产业所能承受的最大极限时,势必导致经济方面的巨大代价。有鉴于此,政府在制定污染排放标准时,只有选择与产业特性相适应的环境规制强度,才能够真正促进技术进步和效率改进,实现经济和环境的双赢。②应加大对绿色技术创新的补贴力度。众所周知,创新具有高风险性,而且由于绿色技术创新目的并非完全为提高生产率,因此如果企业在环保技术创新方面投入过多,可能会挤出企业生产性投资,不利于企业竞争力的提升[5,42]。不仅如此,由于技术具有正的外部性和“准公共品”性质,当其他企业感知到绿色技术所带来的好处大于潜在成本时就会模仿该项技术,从而使得原始创新企业在市场上丧失技术创新优势,不利于绿色技术的再次创新。有鉴于此,政府应该从两个方面加大对绿色技术创新的补贴力度:一方面通过加大创新过程的扶持力度来降低创新风险;另一方面通过降低绿色产品税费来鼓励绿色技术扩散。

(编辑:刘照胜)

参考文献(References)

[1]GRAY W B,SHADBEGIAN R J. Environmental regulation, investment timing, and technology choice[J]. Journal of industrial economics, 1998, 46(2):235-256.

[2]AMBEC S,COHEN M A,ELGIE S, et al. The porter hypothesis at 20:can environmental regulation enhance innovation and competitiveness?[J]. Review of environmental economics and policy, 2013, 7(1):2-22.

[3]GRAY W B,SHADBEGIAN R J. Environmental regulation and manufacturing productivity at the plant level[J]. Social science electronic publishing, 1993.

[4]TOMAIN J P. A U.S. clean energy transition and the Trump administration[J]. Social science electronic publishing, 2017.

[5]HANCEVIC P I. Environmental regulation and productivity: the case of electricity generation under the CAAA-1990[J]. Energy economics, 2016, 60:131-143.

[6]PORTER M E,LINDE C V D. Toward a new conception of the environmentcompetitiveness relationship[J]. Journal of economic perspectives, 1995, 9(4):97-118.

[7]PORTER M E. Towards a dynamic theory of strategy[J]. Strategic management journal, 1991, 12(S2):95-117.

[8]BERMAN E,BUI L T M. Environmental regulation and productivity: evidence from oil refineries[J]. Review of economics & statistics, 2001, 83(3):498-510.

[9]LANOIE P,PATRY M,LAJEUNESSE R. Environmental regulation and productivity: testing the Porter Hypothesis[J]. Journal of productivity analysis, 2008, 30(2):121-128.

[10]WANG Y,SHEN N. Environmental regulation and environmental productivity: the case of China[J]. Renewable & sustainable energy reviews, 2016, 62:758-766.

[11]XIE R H,YUAN Y J,HUANG J J. Different types of environmental regulations and heterogeneous influence on ‘green productivity: evidence from China[J]. Ecological economics, 2017, 132:104-112.

[12]OPALUCH J J,JIN D,GRIGALUNAS T A. Environmental regulations and technological change in the offshore oil and gas industry[J]. Land economics, 2005, 81(2):303-319.

[13]TELLE K,LARSSON J. Do environmental regulations hamper productivity growth? how accounting for improvements of plants environmental performance can change the conclusion[J]. Ecological economics, 2007, 61(2):438-445.

[14]HILLE E, MBIUS P. Environmental policy, innovation, and productivity growth:controlling the effects of regulation and endogeneity[R]. 2017.

[15]RUBASHKINA Y,GALEOTTI M,VERDOLINI E. Environmental regulation and competitiveness: empirical evidence on the Porter Hypothesis from European manufacturing sectors[J]. Energy policy, 2015, 83(35):288-300.

[16]NESTA L,VONA F,NICOLLI F. Environmental policies, competition and innovation in renewable energy[J]. Journal of environmental economics & management, 2014, 67(3):396-411.

[17]POPP D,NEWELL R G,JAFFE A B. Chapter 21: energy, the environment, and technological change[R]. NBER,2009.

[18]GHOSAL V,STEPHAN A,WEISS J. Decentralized regulation, environmental efficiency and productivity[J]. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2014, 5(6):4200-4200.

[19]GOLUIN M,IVANOVIC' O M,FILIPOVIC' S, et al. Environmental taxation in the european unionanalysis, challenges, and the future[J]. Journal of renewable & sustainable energy, 2013, 5(4):160-169.

[20]BOVENBERG A L,HEIJDRA B J. Environmental tax policy and intergenerational distribution[J]. Journal of public economics, 1998, 67(1):1-24.

[21]ACEMOGLU D,AGHION P,BURSZTYN L, et al. The environment and directed technical change[J]. The American economic review, 2012, 102(1):131-166.

[22]REPETTO R,ROTHMAN D,FAETH P, et al. Has environmental protection really reduced productivity growth? we need unbiased measures[J]. Challenge, 1997, 40(1):46-57.

[23]GRAY W B,SHADBEGIAN R J,GRAY W B, et al. Notice, is given to the source. ‘optimal pollution abatement: whose benefits matter, and how much?[R]. NBER, 2002.

[24]SHADBEGIAN R J,GRAY W B. What determines environmental performance at paper mills? the roles of abatement spending, regulation, and efficiency[J]. Topics in economic analysis & policy, 2003, 3(1):1144.

[25]CHUNG Y,FARE R. Productivity and undesirable outputs: a directional distance function approach[J]. Microeconomics, 1997, 51(3):229-240.

[26]FRE R,GROSSKOPF S. Theory and calculation of productivity indexes[J]. Models & measurement of welfare & inequality, 1994:921-940.

[27]FUKUYAMA H, WEBER W L. A directional slacksbased measure of technical efficiency[J]. Socioeconomic planning sciences,2009,43 (4):274-287.

[28]TONE K. A slacksbased measure of superefficiency in data envelopment analysis[J]. European journal of operational research, 2002, 143(1):32-41.

[29]TONE K. Dealing with undesirable outputs in dea: a slacksbased measure (SBM) approach[R]. The Operations Research Society of Japan, 2004.

[30]MOLINOSSENANTE M,MAZIOTIS A,SALAGARRIDO R. The luenberger productivity indicator in the water industry: an empirical analysis for England and Wales[J]. Utilities policy, 2014, 30(9):18-28.

[31]GRAY W B. The cost of regulation: OSHA, EPA and the productivity slowdown[J]. American economic review, 1987, 77(77):998-1006.

[32]ACEMOGLU D,AGHION P,ZILIBOTTI F. Distance to frontier, selection, and economic growth[J]. Journal of the European economic association, 2006, 4(1):37-74.

[33]ALBRIZIO S,KOZ'LUK T,ZIPPERER V. Environmental policies and productivity growth: evidence across industries and firms[J]. Journal of environmental economics & management, 2016, 81:209-226.

[34]BRETSCHGER L,LECHTHALER F,RAUSCH S, et al. Knowledge diffusion, endogenous growth, and the costs of global climate policy[J]. European economic review, 2017, 93:47-72.

[35]HOLTZEAKIN D,NEWEY W,ROSEN H S. Estimating vector autoregressions with panel data[J]. Econometrica, 1988, 56(6):1371-1395.

[36]ANTONAKAKIS N,CHATZIANTONIOU I,FILIS G. Energy consumption, CO2 emissions, and economic growth: an ethical dilemma[J]. Renewable & sustainable energy reviews, 2017, 68(Part 1):808-824.

[37]CHAMBERS R G,FA-URE R,GROSSKOPF S. Productivity growth in APEC countries[J]. Pacific economic review, 1996, 1(3):181-190.

[38]劉传江,赵晓梦. 强“波特假说”存在产业异质性吗?——基于产业碳密集程度细分的视角[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(6):1-9.

[39]PEDRONI P. Purchasing power parity tests in cointegrated panels[J]. Review of economics & statistics, 2001, 83(4):727-731.

[40]MACHOSTADLER I,PREZCASTRILLO D. Optimal enforcement policy and firms emissions and compliance with environmental taxes[J]. Journal of environmental economics & management, 2004, 51(1):110-131.

[41]HEAL G,TARUI N. Investment and emission control under technology and pollution externalities[J]. Resource & energy economics, 2010, 32(1):1-14.

[42]CHRISTAINSEN G B,HAVEMAN R H. The contribution of environmental regulations to the slowdown in productivity growth[J]. Journal of environmental economics & management, 1981, 8(4):381-390.

Abstract The empirical research on environmental regulation and productivity is mostly focused on the static unidirectional causality test, ignoring the reverse effect of productivity on environmental regulation. Namely there may be a bidirectional dynamic relationship between environmental regulation and productivity. Based on this, this paper used slacksbased measure (SBM) and Luenberger Productivity Index to calculate the green total factor productivity (GTFP) of 36 industrial sectors in China from 2003 to 2015. At the same time, in order to show the dual effects of environmental regulation and cost burden, the pollution emission intensity index (PEI) and pollution control cost index (PCC) were constructed as the proxy variables of environmental regulation respectively. Finally, the panel vector autoregression (PVAR) model tested whether there is a bidirectional dynamic relationship between ‘PEIPCCGTFP. The results showed that the Chinese industrial GTFP fluctuated, and was no upward or downward trend from 2003 to 2015. However, its volatility had obvious stage characteristics around 2008. Before 2008, the GTFP fluctuated sharply, and then gradually converged to the frontier. Additionally, GTFP and PCC were mutually causal, but there was only unidirectional Granger causality relationship with PEI. GMM estimation results and impulse response function showed that in the short term, the impact of governments emission reduction policies on GTFP had timeliness. Current environmental policies could indeed promote GTFP growth. At the same time, GTFP could also help reduce PEI and offset PCC. But in the long run, due to the characteristics of the policy lag, the old environmental policy not only failed to promote the continuous GTFP growth, but also induced firms to accelerate pollutionbased economic output to compensate the abatement cost. Thus, in order to achieve ‘winwin for Chinas economic development and environmental quality improvement, the government should make efforts to design reasonable environmental regulation and increase subsidy for green technology innovation.

Key words environmental regulation; green total factor productivity; SBM function; Luenberger productivity index; PVAR model