基于集聚发展路径的农村居民点空间重构研究

2018-01-05李冰清王占岐张利国徐枫

李冰清 王占岐 张利国 徐枫

摘要 快速城镇化进程中中国城乡发展显著失衡,农村居民点布局散乱、低效利用问题严峻。结合城乡发展差异和农村居民点集聚发展路径精准指导居民点空间重构,对优化农村土地利用、促进乡村振兴及统筹城乡发展有重要意义。本文以湖北省宜都市为例,基于各乡镇城乡发展差异定位不同的城乡发展类型,区分空间重构中农村居民点适宜的集聚发展路径,据此结合居民点集聚发展适宜性评价将居民点划分为4种重构类型,运用双约束空间聚类法探索合理的集聚中心,利用加权Voronoi图规划需迁移居民点的集聚方向并提出重构建议。结果表明:①陆城为城镇主导型乡镇,红花套、高坝洲、姚家店、枝城为城乡统筹型乡镇,五眼泉、聂家河、潘家湾、王家畈、松木坪为乡村主导型乡镇,集聚区可分为促进经济产业与功能形态向城镇快速转型及优化农村生产生活功能、推进新农村建设两种发展路径。②城镇拓展型、新农村建设型、原址聚合型与生态保育型居民点分别占总面积的21.1%、26.3%、32.2%、20.4%,以不同集聚发展路径为指导的分类结果较符合居民点的实际发展需求。③全市共设置92个居民点集聚中心,重构中若根据加权Voronoi图采取内部挖潜方式安置迁移村民,可显著提高居民点集聚程度和发展适宜性并有效缓解建设用地面积超标问题。该研究能为协调推进城镇化和新农村建设提供科学参考,建议政府根据不同集聚发展路径和居民点重构类型分类指导农村居民点整治,并合理安排重构后的土地协调利用问题。

关键词 农村居民点;空间重构;集聚发展路径;城乡统筹;宜都市

中图分类号 F323.6 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2018)11-0047-09 DOI:10.12062/cpre.20180515

中国城镇化快速推进过程中,大量资源向城镇转移,农村经济发展和现代化建設显著滞后,城乡发展不均衡、不充分问题凸显,严重威胁到城乡统筹发展和全面建成小康社会进程。近年来,在城乡一体化、新型城镇化、乡村振兴等战略大力实施的同时,农村土地利用面临着巨大压力和挑战[1-2]。农村居住用地作为农村土地的重要组成部分,直接影响区域生产、生活、生态等“三生”空间利用,具有牵一发而动全身的地位。但当前农村居民点布局散乱、利用粗放、基础设施缺失等问题严峻,成了制约农村经济持续健康发展的重要瓶颈[3]。为解决上述问题,全国广泛开展农村居民点整治工作,以提高农村土地集约利用水平,并缓解城乡发展不均衡的矛盾。然而,实践中存在未结合各区域城乡发展差异和居民点集聚需求而盲目拆并的现象,造成了建新区布局建设与实际需求不符、居民点再利用困难等问题,引发了政府部门对居民点整治的思考,并推动了农村居民点重构研究的热潮[4]。

国外农村居民点利用研究起步较早,在克里斯塔勒的中心地理论等理论的指导下,不仅从宏观上分析了居民点空间分布特征[5];还从微观上探索了自然环境、区位优势、人口变化、政策制度、经济发展、生活习俗等对居民点利用的影响[6-9],同时形成了德国的村庄更新、荷兰的综合社区发展、韩国的新村运动等诸多居民点发展模式,为农村居民点利用提供了良好借鉴[10]。国内研究多以乡村聚落理论为基础,以多源数据和空间分析技术为支撑,揭示农村居民点空间分布特征,从自然条件、经济社会发展、生态环境保护等方面开展用地适宜性评价及影响因素分析[11-14],并基于新型城镇化[3]、土地整治[15-16]、人地协调[17-18]、景观优化[19]、生态位[20]等视角,探索集聚发展原则下的居民点空间布局优化、重构的方法和模式,为村、镇、县市尺度的农村居民点整治利用提供科学参考。然而,现有研究多聚焦于从区域整体开展农村居民点利用适宜性评价并搭建重构体系,较少根据区域内各部分的城乡发展及居民点利用差异区分合适的集聚发展路径,并以此分类指导居民点空间重构,难以满足精细化的居民点重构需求。

鉴于此,本文以湖北省宜都市为例,基于各乡镇城乡发展差异定位不同的城乡发展类型,分析农村居民点重构的集聚发展路径,开展图斑尺度下的居民点集聚发展适宜性评价,据此划分居民点重构类型并提出重构建议,希冀为农村居民点整治、协调推进城镇化和新农村建设等提供科学依据。

1 研究思路与方法

1.1 研究思路

一般而言,不同的乡镇由于资源禀赋、经济发展、产业结构等诸多差异,其城镇化水平不尽一致,会呈现出多样化的发展特征,总体上可以分为三类:一类是城镇主导型地区,城镇化率显著偏高,城镇规模快速扩张;第二类是城乡统筹型地区,具有一定城镇化基础,且农村发展相对较好;第三类是乡村主导型地区,农村发展滞后,城镇化动力明显不足。农村居民点空间重构指在空间上引导居民点集中居住,并合理优化集聚区经济社会属性,促进区域发展。针对各类乡镇居民点的不同经济社会发展需求,需对集聚区适宜的发展路径进行准确辨识以提供精准的重构指导[21-22]:对于城镇主导型地区,受村民强烈的进城意愿及城镇的辐射作用影响,居民点向城镇集中居住趋势明显,可促进集聚区经济产业与功能形态向城镇快速转型,作为城镇化推进的优先区;对于城乡统筹型地区,由于各部分城乡发展水平存在一定差异,居民点在就近聚居过程中,部分优势集聚区可向城镇转型,其他需完善基础设施,优化农村生产、生活功能,建设成新农村社区;对于乡村主导型地区,则全部以新农村建设为主。

基于以上集聚发展路径分析,可将农村居民点划分为不同的重构类型:对于适宜集聚发展的居民点,根据集聚后经济社会属性的差异,其中仅需优化原有生产、生活功能的为新农村建设型,可进一步促进经济产业与功能形态转型升级的为城镇拓展型;对于不适宜集聚发展的居民点,将利用条件明显较差、重构需求迫切的划分为生态保育型,其余为原址聚合型,用于缓解重构压力(见表1)。

在以上集聚发展路径分析的基础上,构建本文研究思路如图1所示。首先通过城乡发展评价定位各乡镇城乡发展类型;其次以图斑为单元,评估农村居民点的集聚发展适宜性,依据适宜性高低划分为城镇拓展型、新农村建设型、原址聚合型和生态保育型等重构类型;再次以适宜聚居居民点为分析对象,运用双约束空间聚类法探索合理的集聚中心,利用加权Voronoi图划分其空间影响范围,合理规划需迁移居民点的集聚方向,并提出重构建议。

1.2 研究方法

1.2.1 城乡发展评价

城乡发展评价用于反映各乡镇城镇化、乡村发展水平。参考相关研究[23],构建评价指标体系如表2所示。城镇化维度从人口迁移和城镇土地扩张角度反映城镇化状态,乡村发展维度从经济、农业生产、居民点利用等方面反映农村发展条件。邀请10位该领域研究学者运用Delphi法对评价指标进行权重评判,以所得权重平均值作为最终权重。通过多因素综合评分法分别计算两维度分值后,利用SPSS软件的双因素聚类分析功能,基于城镇化、乡村发展差异定位各乡镇发展类型。

1.2.2 农村居民点集聚发展适宜性评价

农村居民点集聚发展适宜性评价反映各居民点用于集聚发展的适宜程度。参考相关研究[11,24-25],从地形、区位、生产、生活和生态共五个方面构建评价指标体系(表3)。其中,地形因素主要考慮海拔、坡度对居民点利用的影响。区位因素侧重通过居民点与城镇、主要道路的空间关系体现与外界经济社会环境的联系。生产因素主要考虑居民点所在位置的耕地生产特性,耕地密度越大、质量越好越利于农业规模化、现代化生产。生活因素一方面考虑生活条件与居民点密度的相关性,密度越高的地区越利于基础设施建设,另一方面在现行规划管控制度趋紧和农村建设用地面积普遍超标背景下,人均居住面积也影响集聚区选择。生态因素中通过距水源距离、森林覆盖指数反映居民点与水域、林地等重要生态用地的空间关系,同时,在一定范围内矿产开采产生显著的负面生态环境效应,因此居民点与采矿用地距离也是重要的生态指标。

集聚发展适宜性利用多因素综合评分法和平均Delphi法计算。考虑到不同发展条件下“地形、区位、生产、生活、生态”对农村居民点利用的影响不同,本文针对乡村主导型、城乡统筹型、城镇主导型乡镇的居民点利用特征及集聚需求制定了不同权重,分别对应权重1~3(见表3)。对于城镇主导型,居民点集聚发展适宜性与区位紧密相关,而对于其他两类,居民点的“三生”条件更加重要。评价后,通过自然断裂点法划分各乡镇农村居民点类型。

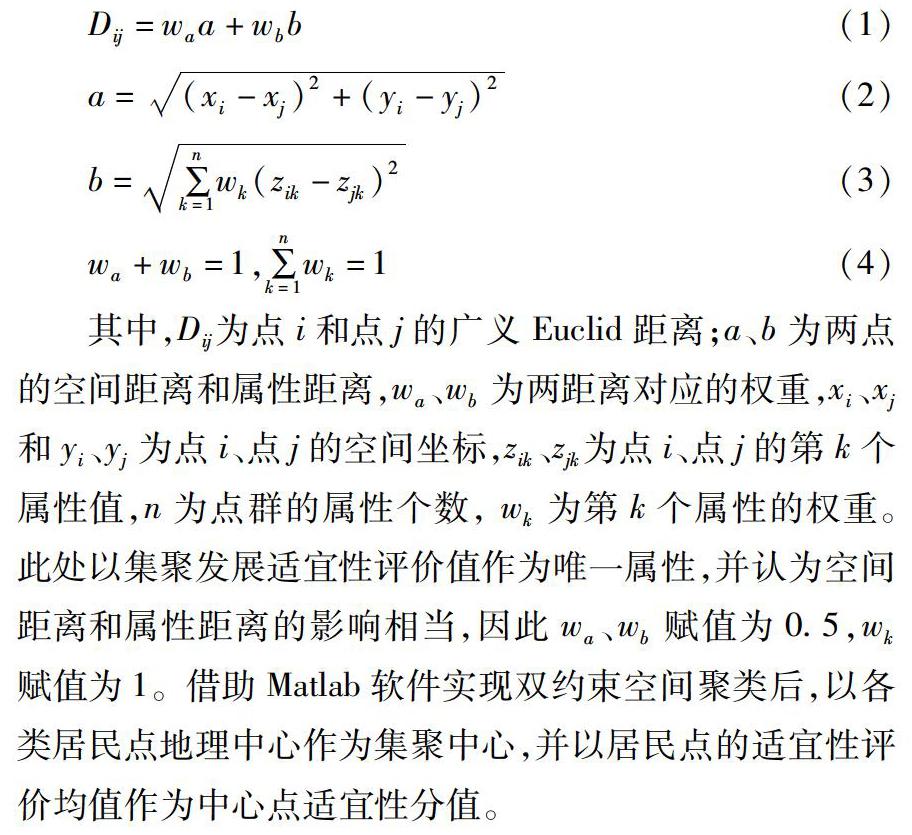

1.2.3 双约束空间聚类法

基于适宜聚居居民点的利用特征选取合适的集聚中心是明确需迁移居民点聚居方向的前提。已有研究多选取中心村或若干优势居民点作为集聚中心,忽略了一定区域整体发展水平及居民点间的空间联系,使研究结果与村民迁移的实际需求相脱节。鉴于此,本文以新农村建设型和城镇拓展型居民点的空间连续性和属性内聚性特征为 约束因素,利用双约束空间聚类法,依据广义Euclid距离对两类型居民点进行分类[26],选取相应类中心为集聚中心,以反映居民点空间分布与整体发展水平间的联系。公式如下:

其中,Dij为点i和点j的广义Euclid距离;a、b为两点的空间距离和属性距离,wa、wb为两距离对应的权重,xi、xj和yi、yj为点i、点j的空间坐标,zik、zjk为点i、点j的第k个属性值,n为点群的属性个数, wk为第k个属性的权重。此处以集聚发展适宜性评价值作为唯一属性,并认为空间距离和属性距离的影响相当,因此wa、wb赋值为0.5,wk赋值为1。借助Matlab软件实现双约束空间聚类后,以各类居民点地理中心作为集聚中心,并以居民点的适宜性评价均值作为中心点适宜性分值。

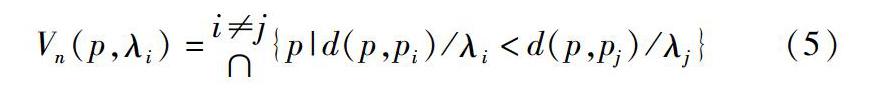

1.2.4 加权Voronoi图

本研究将以上集聚中心作为发生元集,根据中心点集聚发展适宜性分值,采取加权Voronoi图法进行空间分割,明确居民点适宜的集聚方向,提出指导居民点空间重构的建议。Voronoi图是农村居民点布局研究中常用的空间分割方法,加权Voronoi图通过赋予发生元不同权重,适用于发生元差异明显情况下的空间剖分[27]。假设P={P1,P2,…,Pn}为平面上离散的发生元集合,λi(i=1,2,…,n)为pi对应权重,d为两点间的距离,加权Voronoi图中由n个发生元所划分的子区域为[28]:

Vn(p,λi)=i≠j∩{p|d(p,pi)/λi 2 研究区域及数据 2.1 研究区概况 宜都市位于湖北省西南部,地处江汉平原向鄂西山区的过渡地带,地形较复杂,人口分布、社会经济发展、土地资源利用差异显著。2013年,全市土地总面积1 357 km2,辖1乡8镇1街道,共计39.5万人,其中农业人口28.4万人,为国家园林城市、全国文化先进县市、县域经济与县域基本竞争力百强县市。研究区内农村居民点面积为50.7 km2,占总面积的3.7%,呈现大分散、小集聚、闲置率较高的特征,其散乱布局及粗放利用严重影响农村农业发展,随着农村房屋改造、宅基地清理等居民点管理工作的推进,加强农村土地利用规划、科学指导居民点整治的迫切性愈发凸显。 2.2 数据来源与处理 本研究矢量数据包括宜都市2010年和2013年土地利用现状图,2013年耕地质量等别评价数据库,中国科学院数据云服务平台获取的区域DEM数据;社会经济数据包括2010年、2013年《宜都统计资料》及赴各乡镇调查得到的区域发展数据。 对于城乡发展评价指标,利用ArcGIS10.0软件统计2010年至2013年间各乡镇农村居民点面积、城镇面积的变化值,根据《宜都统计资料》补充所需社会经济发展数据,利用极值标准化法统一量纲。对于集聚发展适宜性评价指标,利用ArcGIS软件对矢量数据进行以下处理:①从2013年土地利用现状图中分别提取城镇、农村居民点、公 路、河流、耕地、林地、采矿用地为单独矢量图层;②提取农村居民点图斑中心,以面积为权重,通过核密度分析生成居民点的密度指数分布图,同理生成区域耕地密度指数图、森林覆盖指数图;③对耕地图斑的质量等别进行克里金空间插值得到耕地等别分布图,反映区域耕地质量的空间特征,根据《农用地质量分等规程(GB/T 28407-2012)》相关要求,耕地质量越好,所赋予的耕地质量等别系数越低;④结合农村居民点及重要地物分布特征,参考同类地区数据分析方法[29-31],对水域、城镇以0.5 km间距进行6次连续缓冲,对公路以0.2 km、0.5 km、1.0 km、1.5 km、3.0 km、8.0 km距离进行连续缓冲,对采矿用地以0.5 km、1.0 km、1.5 km、8.0 km距离进行连续缓冲,生成4个覆盖研究区的缓冲图层;⑤参考居民点的平均规模,利用分辨率为90 m的DEM图生成坡度图;⑥以行政村为单元计算人均居住面积,通过人口承载调查,发现居民点人均居住面积与居民点面积呈正相关,与聚集程度呈负相关,由此建立村级人均居住面积的修正模型估算各居民点人均居住面积;⑦提取居民点利用属性,结合各属性值的频率分布,划分属性等级并赋予分值(见表4)。

3 研究结果与分析

3.1 乡镇发展类型定位

城乡发展评价及发展类型定位结果如表5所示。对于城镇化分值,陆城明显高于其他地区,达到0.487,五眼泉、聂家河、潘家湾、王家畈、松木坪较低,处于0.006~0.022之间;对于乡村发展分值,红花套、高坝洲、陆城高于0.200,其他乡镇均较低。可见,宜都市内部城镇化水平差异显著,乡村发展状况不一,乡镇发展极不平衡,具有通过不同集聚发展路径分类指导农村居民点空间重构的需求。

基于城乡发展差异定位的乡镇发展类型为:陆城为城镇集中分布区,其城镇化率达到72%,城镇范围扩张趋势明显,属于城镇主导型乡镇;红花套、高坝洲、姚家店、枝城乡村发展较好且具有一定的城镇化基础,属于城乡统筹型乡镇;五眼泉、聂家河、潘家湾、王家畈、松木坪的城镇化动力不足、乡村发展状态不佳,属于乡村主导型乡镇。

3.2 基于集聚发展适宜性的农村居民点分类

以图斑为单元,结合农村居民点利用属性和不同权重分别计算城镇主导型、城乡统筹型、乡村主导型乡镇居民点的集聚发展适宜性,基于不同集聚发展路径划分城镇拓展型、新农村建设型、原址聚合型和生态保育型居民点,空间分布如图2B所示。同时,为验证分类结果的优势,以未区分集聚发展路径的农村居民点分类作为对比,选取表3中相对均衡的权重2,统一计算全市农村居民点集聚发展适宜性并分为4类,各类居民点的空间分布如图2C所示。对比发现:①对于陆城区,图2C中城镇拓展型较分散、新农村建设型大量存在、几乎无生态保育型,然而实际中该区域内无法实现过大规模的城镇转型发展,若按此分类重构,易产生基础设施建设过渡问题;图2B中城镇拓展型、原址聚合型和生态保育型比例较合理,对乡村发展的指导性更强;②对于西南山区,图2C中主要为生态保育型、新农村建设型较少、城镇拓展型零星分布,但发展滞后的乡镇尚没有向城镇功能转变的基础和内生动力,亟須建设一定数量的新农村社区;图2B中各类居民点分布较均匀,更利于均衡推进新农村建设、减少村民的搬迁距离及重构后农业生产资料的获取和调整。可以看出,结合了城乡发展差异、以不同集聚发展路径为指导的农村居民点重构类型划分结果更符合实际发展需求。

计算表明,宜都市农村居民点的集聚发展适宜性分值 为0.164~0.920,平均值为0.529,其中大部分在0.350~0.700之间。分析图2B发现,居民点集聚发展适宜性与城镇位置存在高度关联,由东北部长江流域逐渐向西南部山区降低,表6进一步统计了各类型居民点的面积和比例。

城镇拓展型占农村居民点总面积的21.1%,分布于高坝洲、姚家店、枝城、陆城、红花套的城镇周边,为集聚发展适宜性最高的居民点,区域内村民的生活、生产方式受城镇影响,实质上已发生明显变化。因此,凭借自身显著的非农优势及强烈的进城意愿,建议在合理条件下聚拢周边零星村民,推进高容积率小区和现代化建设,促进经济产业转型、升级。

新农村建设型占农村居民点总面积的26.3%,主要位于五眼泉、松木坪、枝城的公路周围,所在地区交通便利、地势平坦、耕地分布集中,具备适宜的农业生产条件和较好的居住环境,对城镇拓展型和原址聚合型居民点起到衔接作用。应优化区域土地利用布局,加快基础设施建设,逐渐发展为适宜居住、环境优美的新农村社区。

原址聚合型占农村居民点总面积的32.2%,主要位于王家畈、松木坪、枝城和陆城。此类地区具备基本的生产、生活功能,但居民点规模较小、集聚程度较低、发展阻力较大,适合于分担城镇化及新农村建设中的人口承载压力。今后一段时期应重点清理一户多宅、空心闲置居民点,推进此类土地复垦以增加耕地面积。

生态保育型占农村居民点总面积的20.4%,主要位于潘家湾、王家畈、枝城,大部分分布于远离城镇、道路、水源的山区,周边地形起伏较大,生态环境敏感性较高,较差的自然、区位条件限制了社会经济活动。可鼓励宅基地有偿退出,安排村民向宜聚居民点迁移,通过实施城乡建设用地增减挂钩等项目缓解城镇建设用地供需矛盾,并重点保障区域生态功能,对宜耕居民点用地复垦再利用,其他用于补充生态用地。

3.3 农村居民点空间重构

基于以上分类,提取城镇拓展型和新农村建设型居民点作为聚类样本,以乡镇为单元,通过双约束空间聚类法,分别假定不同分类数进行预聚类,结合居民点空间分布特征、预聚类结果确定合理的居民点集聚中心,结果如图3所示。据此,以全市为整体构建集聚中心加权Voronoi图,宜都市空间分割结果如图4所示。

可以看出,全市共有92个疏密相间分布的集聚中心,大部分依附于道路两旁,说明交通是宜都市乡村发展的重要依托。中心点的集聚发展适宜性评价值在0.552~0.829之间,可按居民点分类标准分为高(11个)、低(81个)两个等级,潜力高者集中在东部的城镇周边,对应城镇拓展型分类标准,此类地区可实施引导村民集中居住的配套政策,同时优化区域经济产业结构和增长方式,促进形态、功能向城镇靠拢;潜力低者位于西南部和其他发展条件较差的地区,对应新农村建设型分类标准,可设立一定数量的新农村建设点,优化农村生产、生活功能。

此外,研究发现,按照《镇规划标准(GB50188-2007)》制定的人均建设用地指标140 m2/人,估算宜都市超标面积高达10.9 km2,仅较生态保育区多0.5 km2。因此,在生态保育型居民点重构过程中,严格限制建设用地面积继续扩张,参考集聚中心加权Voronoi图引导村民向所属中心点周边迁移,通过提高集聚区土地利用集约水平,充分结合宜聚居民点的整治潜力进行移民安置,能保证村民生活需求并缓解建设用地面积超标问题。若按照此建议重构,预计宜都市农村居民点斑块将由32 716个减少到23 965个,斑块密度由每平方公里24个下降到18个,集聚发展适宜性平均分值由0.529提高到0.584,居民点聚集于公路、河流、城镇周围发展潜力较大的区域。

綜上,基于不同集聚发展路径引导农村居民点空间重构有助于促进土地优化利用、激发乡村发展潜力、统筹城乡发展。通过分类指导居民点整治、挖潜,一方面能提高农村建设用地集约利用水平、完善基础设施建设并缓解城乡建设用地供需矛盾;另一方面,居民点土地再利用有助于保障粮食安全、积累生态资本、优化农村“三生”空间利用。为保障农村居民点空间重构后的社会效益,建议合理分配新增耕地,调整农业生产关系,稳固村民经济来源[32-33]。

4 结论与讨论

4.1 结论

针对中国城乡发展不平衡、不充分问题,本文基于城乡发展差异将各乡镇定位为城镇主导型、城乡统筹型、乡村主导型3种类型,分别分析农村居民点空间重构的集聚发展路径;在此基础上,依据居民点集聚发展适宜性高低,将居民点划分为城镇拓展型、新农村建设型、原址聚合型及生态保育型4类,通过探索合理的集聚中心及空间影响范围,为农村居民点空间重构提供指导建议。实证研究表明:

(1)宜都市各乡镇发展不平衡,陆城属于城镇主导型,红花套、高坝洲、姚家店、枝城属于城乡统筹型,五眼泉、聂家河、潘家湾、王家畈、松木坪属于乡村主导型。空间重构中集聚区可分为促进经济产业与功能形态向城镇快速转型及优化农村生产生活功能、推进新农村建设两种发展路径。

(2)农村居民点集聚发展适宜性分值为0.164~0.920,城镇拓展型、新农村建设型、原址聚合型及生态保育型居民点面积所占比例依次为21.1%、26.3%、32.2%、20.4%。对比发现以不同集聚发展路径为指导的农村居民点重构类型划分结果更符合实际发展需求。

(3)基于城镇拓展型和新农村建设型居民点利用特征,全市设置92个集聚中心,若结合加权Voronoi图采取内部挖潜的方法引导需重构居民点有序聚居,能显著提高农村居民点的集聚程度和发展适宜性,并有效缓解建设用地面积超标问题。

本研究成果有助于促进区域土地优化利用、激发乡村发展潜力、统筹城乡发展,并能为协调推进城镇化和新农村建设提供参考。建议政府根据各乡镇集聚发展路径和居民点重构类型分类推进农村居民点整治,合理安排拆除居民点的土地再利用,并重视农业生产关系的调整,以保障重构后的土地协调利用。

4.2 讨论

农村居民点空间重构是农村农业现代化建设的基础,有助于进一步激发乡村发展潜力,对推动中国乡村振兴和城乡统筹发展有重要意义。受各区域发展差异的影响,居民点具有不同的集聚发展需求,进而可分类指导居民点空间重构。本文基于城乡发展差异,依据城镇化和乡村发展水平划分城镇主导、城乡统筹和乡村主导等三种不同的乡镇发展类型,并结合区域内各部分的多元特征分析农村居民点适宜的集聚发展路径,可为农村居民点空间重构及相关工作提供精细、可行的指导。

中国乡村振兴以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为目标,需统筹推进经济、政治、文化、社会及生态文明建设[34]。由于数据获得和量化难等原因,本文仅结合城乡发展及农村居民点利用的经济、社会、生态等属性提出重构建议,如何考量政治、文化的影响并以此科学指导农村居民点空间重构还需进行进一步探索。

此外,双约束空间聚类法基于农村居民点的空间分布特征和集聚发展适宜性确定集聚中心,为探索合理的居民点集聚中心提供了新思路。然而,由于计算原理不同,除中心点外,集聚区聚类与加权Voronoi图分割结果在空间上并不完全匹配,如何提高两种方法的一致性也需进一步研究。

(编辑:王爱萍)

参考文献

[1]龙花楼. 论土地整治与乡村空间重构[J]. 地理学报,2013,68(8):1019-1028.

[2]邹利林,王建英. 中国农村居民点布局优化研究综述[J]. 中国人口·资源与环境,2015,25(4):59-68.

[3]张贵军,朱永明,臧亮,等. 新型城镇化背景下昌黎县农村居民点空间重构评价与分区[J]. 农业工程学报,2016,32(12):237-246.

[4]原野,赵中秋,师学义,等. 基于乡镇地域主导功能定位的农村居民点整理策略研究[J]. 自然资源学报,2017,32(12):2089-2099.

[5]李小建. 经济地理学[M]. 北京:高等教育出版社, 2006.

[6]JIN S J, GARCAMORUNO L, HERNNDEZBLANCO J, et al. Planning of rural housings in reservoir areas under (mass) tourism based on a fuzzy DEMATELGIS/MCDA hybrid and participatory method for Alange, Spain[J]. Habitat international, 2016,57: 143-153.

[7]ROMANO B, ZULLO F, FIORINI L, et al. Land transformation of Italy due to half a century of urbanization[J]. Land use policy, 2017,67: 387-400.

[8]ISMAEL A K. Settlement size and its effect on sustainable rural development: a case study of Erbil, Kurdistan Region/Iraq[J]. Journal of economics and sustainable development, 2013, 20(4): 139-147.

[9]BAN'SKI J, WESOLOWSKA M. Transformations in housing construction in rural areas of Polands Lublin region: influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics[J]. Landscape and urban planning, 2010, 94(2): 116-126.

[10]高明秀,赵庚星,王瑷玲. 土地整理与农村建设:国外的分析及中国的对策[J]. 农业工程学报,2006, 22 (S2):299-302.

[11]关小克,张凤荣,刘春兵,等. 平谷区农村居民点用地的时空特征及优化布局研究[J]. 资源科学,2013,35(3):536-544.

[12]焦鹏飞,张凤荣,李灿,等. 基于引力模型的县域中心村空间布局分析——以山西省長治县为例[J].资源科学,2014,36(1):45-54.

[13]刘明皓,戴志中,邱道持,等. 山区农村居民点分布的影响因素分析与布局优化——以彭水县保家镇为例[J]. 经济地理,2011,31(3):476-482.

[14]杨忍,刘彦随,龙花楼,等. 中国村庄空间分布特征及空间优化重组解析[J]. 地理科学,2016,36(2):170-179.

[15]王玉东,郝晋珉,杨立,等. 平原区农村居民点用地空间整治分类研究——以河北省曲周县为例[J]. 中国人口·资源与环境,2012,22(3):13-18.

[16]李鑫,甘志伍,欧名豪,等. 农村居民点整理潜力测算与布局优化研究——以江苏省江都市为例[J].地理科学,2013,33(2):150-156.

[17]唐丽静,王冬艳,王霖琳.基于耕作半径合理布局居民点研究——以山东省沂源县城乡建设用地增减挂钩项目区为例[J]. 中国人口·资源与环境,2014,24(6):59-64.

[18]王成,费智慧,叶琴丽,等.基于共生理论的村域尺度下农村居民点空间重构策略与实现[J].农业工程学报,2014,30(3):205-214,294.

[19]叶艳妹,张晓滨,林琼,等. 基于加权集覆盖模型的农村居民点空间布局优化——以流泗镇为例[J]. 经济地理,2017,37(5):140-148.

[20]秦天天,齐伟,李云强,等. 基于生态位的山地农村居民点适宜度评价[J]. 生态学报,2012,32(16):5175-5183.

[21]杨昕,贺贤华,毛熙彦,等. 基于城乡联系的农村居民点布局优化研究——以重庆市为例[J]. 北京大学学报(自然科学版),2016,52(2):336-344.

[22]冯长春,赵若曦,古维迎. 中国农村居民点用地变化的社会经济因素分析[J]. 中国人口·资源与环境,2012,22(3):6-12.

[23]张富刚,刘彦随,张潆文. 我国东部沿海地区农村发展态势评价与驱动力分析[J]. 自然资源学报,2010,25(2):177-184.

[24]周华,王炳君. 江苏省乡村性及乡村转型发展耦合关系研究[J].中国人口·资源与环境,2013,23(9):48-55.

[25]徐枫,王占岐,张红伟. 引入生态理念的农村居民点再利用研究[J].资源科学,2017,39(7):1238-1247.

[26]金贵,邓祥征,张倩,等. 武汉城市圈国土空间综合功能分区[J].地理研究,2017,36(3):541-552.

[27] 李圣权,胡鹏,闫卫阳. 基于加权Voronoi图的城市影响范围划分[J].武汉大学学报(工学版),2004,37(1):94-97.

[28]谢作轮,赵锐锋,姜朋辉,等. 黄土丘陵沟壑区农村居民点空间重构——以榆中县为例[J].地理研究,2014,33(5):937-947.

[29]刘晓清,毕如田,高艳. 基于GIS的半山丘陵区农村居民点空间布局及优化分析——以山西省襄垣县为例[J]. 经济地理,2011,31(5):822-826.

[30]邹利林,王占岐,王建英. 山区农村居民点空间布局与优化[J].中国土地科学,2012,26(9):71-77.

[31]肖锦成,欧维新.城乡统筹下的城市与乡村空间重构研究——以宿迁市为例[J].中国土地科学,2013,27(2):54-60.

[32]郭杰,包倩,欧名豪,等.农村居民点整理适宜性评价及其分区管制[J].中国人口·资源与环境,2015,25(4):52-58.

[33]邹伟,胡莉,王翌秋.农村居民点整理对农户土地投入影响研究[J].中国人口·资源与环境,2017,27(1):48-56.

[34]龙花楼,屠爽爽.土地利用转型与乡村振兴[J].中国土地科学,2018,32(7):1-6.

Abstract In the process of rapid urbanization, urbanrural development in China is out of balance. Rural settlement is facing severe problems such as scattered distribution and inefficient use. Guiding the space reconstruction of rural settlement precisely based on the difference in urbanrural development as well as clustering development path of rural settlement is of great significance to optimize rural land use, improving rural revitalization and urbanrural integrated development. Taking Yidu City of Hubei Province as an example, this paper identified different types of township according to the differences in urbanrural development, and then distinguished their suitable clustering development path in space reconstruction of rural settlement. Accordingly, the rural settlements were divided into four reconstruction types based on their suitability for clustering development. We used dualconstrained clustering algorithm to explore the suitable clustering points and used their weightedVoronoi diagram to plan the clustering direction of migratory settlement. The results showed that Lucheng was an urban leading township, Honghuatao, Gaobazhou, Yaojiadian, Zhicheng were urbanrural integration townships, and Wuyanquan, Niejiahe, Panjiawan, Wangjiafan, Songmuping were rural leading townships. The clustering settlements could be divided into two development paths: promoting rapid transformation of economy, industry, function and form to urban; optimizing rural production and living functions in new rural construction. The proportions of urban expansion type, new rural construction type, insitu clustering type and ecological conservation type to the total rural settlement area were 21.1%, 26.3%, 32.2% and 20.4%. The classification based on different clustering development path was more consistent with the effective needs of rural settlements development. There were 92 clustering points in Yidu City. Settling down the migratory villagers by maximizing internal potential and the weightedVoronoi diagram was helpful to increase the concentration and development suitability of rural settlement, as well as alleviate the excess area of construction land. The study can provide scientific references for the coordination of urbanization and new rural construction. Finally, some suggestions on reconstruction were proposed. Governments should guide the consolidation of rural settlement according to the clustering development path and the reconstruction type of rural settlement. Coordinated land use after space reconstruction should be also emphasized.

Key words rural settlement; space reconstruction; clustering development path; urbanrural integration; Yidu