汉语保留宾语被动句中宾语成分的格位形式、语类性质和题元角色研究

——兼论汉语句式中的狭义领属关系和复合动词的形态组合

2018-01-03马志刚

马志刚

(广东外语外贸大学,中国广州510420)

汉语保留宾语被动句中宾语成分的格位形式、语类性质和题元角色研究

——兼论汉语句式中的狭义领属关系和复合动词的形态组合

马志刚

(广东外语外贸大学,中国广州510420)

领有名词提升说忽略了领有者和隶属者之间的层级结构关系,因而对领有格标记“的”的处理过于随意。同时,认为英语类语言中的被动化操作同样适用于汉语的语言学家们通过与领主句“王冕死了父亲”相类比而拟造了“王冕被杀了父亲”这样的保留宾语被动句。事实上,形成汉语保留宾语被动句的句法语义要件有狭义领属关系、宾语成分的语类性质和动词的复合形态;而“王冕被杀了父亲”并不能满足这三项要求,因而可以认定其为不合法的汉语句子。基于语法理论研究汉语时,研究者们通常会基于内省来构拟例句。文章认为,汉语语法研究提倡借鉴但反对盲从,因此在构拟例句时应该将母语直觉判断和母语的个性特点置于优先于理论推演的地位,而部分格对于各类汉语句式均具有普遍适用性。

最简方案;保留宾语被动句;语类性质;题元角色;格位形式;狭义领属关系;复合动词

一、引 言

领有名词提升移位假设主张,“王冕死了父亲”中的句首主语名词与动词后的宾语名词之间形成具有领属义的姐妹关系,而领有者出于格位动因移位到主语位置获得主格(徐杰,1999),而韩景泉(2000;2)认为这种姐妹关系可以分析为“定语+中心语”关系,其形式标记就是可以显性实现的“的”字。不过,语言学家们在把这种领有名词提升说推及另一类保留宾语句式的研究时,未能考虑到汉语的个性特点,因而出现了类比不当的现象。具体而言,徐杰(2004:26)在解释领主句和保留宾语被动句的共性时,列举的句式之一是“王冕被杀了父亲”。韩景泉(2000)提出的所有格滞留原位而“的”字原位隐现的主格传递说也同样适用于同类句型。邓思颖(2004:291)采用作格化分析来解释汉语被动句生成的句法机制时,其例句之一还是“王冕被杀了父亲”。潘海华、韩景泉(2008:591)提出的“句末焦点说”要解释的同样是“王冕被杀了父亲”的生成机制。本文要研究的问题是,上述语言学家们试图要解释的“王冕被杀了父亲”能否作为汉语保留宾语被动句的典型代表呢?能否提出系统性的观点来解释该句的(不)合法性呢?本文拟从狭义领属关系、宾语名词的语类性质、以及复合动词的形态组合等方面入手来说明汉语保留宾语被动句的基本句法格式及其生成(为方便称说,下文采用领主句和保宾句来简称二者)。文章力图说明,基于语法理论的汉语语法研究应该意识到,例句合法性的判断标准中,母语直觉应该优先于理论推断,否则容易造设出子虚乌有的标准句型并以讹传讹成为经典后误导学界。

二、研究的句型和研究视角

首先需要指出的是,领有名词提升说认为领有者和隶属者之间是姐妹关系,但这显然忽略了二者间理应具有的结构性的层级关系,毕竟其中缺乏可作中心语的显性功能成分,从而无法明示两者间应该具有何种次范畴选择关系(subcategorization)。其次,领有格标记“的”并非是汉语中标记领属义的唯一手段,毕竟汉语中(无“的”的)两个并列名词间具有领属义的情形常见于双主句等常规句型中,因而认为有“的”的领属性短语可以随意省略或原位隐现“的”的观点并不可取。据此,领有名词通过移位到达句首作主格主语的观点(徐杰,1999)的确值得质疑,而语链传递主格的观点(韩景泉,2000)既有可能造成领有者的重复赋格,同时也忽略了部分格在汉语各种句式中的普遍适用性。因此,本文从如下几个方面进一步论述汉语保留宾语被动句中宾语成分的语类性质、题元角色和格位形式。

(一)有悖最简精神和母语直觉的“王冕被杀了父亲”

依据“能不移就不移、能少移就少移”的最简精神(Chomsky,1995),认为领有名词和隶属名词在D结构中属于同一个更大名词词组的两个姐妹成分的观点并不可取,因为D结构和S结构的区分已经不具有理论意义,况且移位是句法推导中极为昂贵的操作,因此应该慎用少用。而基于移位说构拟的“王冕被杀了父亲”有悖汉语母语者的语言直觉,并非是自然地道的汉语保留宾语被动句,是语言学家们在理论上为了攀附意大利语等印欧语言中非宾格句和被动句之间的句法平行性,同时也是为了给非宾格假设提供更普遍的跨语言证据而造设的句型。本文研究如下(1)和(2)中的句型,分别选自郭继懋(1990:24-25)、韩景泉(2000:261)和徐杰(2004:24-26):

(1)a.王冕被打折了一条腿 b.王冕被杀了父亲 c.小李子被打断了一条腿

(2)a.王冕死了四棵桃树 b.王冕七岁上死了父亲 c.王奶奶瞎了一只眼

(二)目前研究的不足及其表现

就(2)类句型中名词短语的格位而言,目前的相关研究中争论的核心焦点之一就是领有者和隶属者到底获得何种格位指派。徐杰(1999)的部分格观点、韩景泉(2000)的主格观点都未能说明领有者、隶属者以及整个领有短语各自是如何获得格位指派的。徐杰(2008:437)近期在讨论原则本位的语法理论时,继续以“王冕被杀了父亲”作为保留宾语被动句的代表句型。的确,保留宾语被动句(1)a和领主句(2)a在句法语义方面的并行性使得语言学家们基本上认可了非宾格动词和被动动词之间共有的系统性特征(徐杰,1999,2004;潘海华、韩景泉,2005,2008;梅德明、韩巍峰,2010),其中徐杰的“领有名词提升说”被广泛讨论。在共性追求的驱使下,语言学家们已经对两类句型的各个方面都做了有益的探索:句首名词的主语和/或话题属性、动词的非宾格属性、以及动词后名词成分的格位形式等。但目前的研究中还存有三方面的不足:1)未能对领有名词、隶属名词以及整个领有短语提出一致的赋格模式;2)对二者表层句法结构共性的过度关注掩盖了二者间的实质性差异;3)忽略了两种句型中宾语名词的语类性质及其与题元角色、格位形式之间的一致性关联。第一种不足未能达到格位过滤原则的要求以及赋格机制应该具有统一结构关系的最简要求;第二种不足表现为无视两类句型中动词的形态组合差异,即(2)a中的“死”类动词具有单一形态形式,而(1)a和(1)c中的“打折”和“打断”类动词则具有复合形态形式;第三种不足表现为将作主语和作宾语的成分都视为语类范畴无差别的名词成分。但我们认为,名词成分的句法属性(即属于定指性名词短语DP还是数量型名词短语QP[1])与其可承担的题元角色以及格位形式之间具有匹配关系。正是由于这三方面的不足导引语言学家们对(1)b和(2)b进行简单类比,从而不恰当地将(1)b“王冕被杀了父亲”视为典型的汉语保留宾语被动句,而该句在汉语母语语法中的合法性是值得商榷的。

(三)领主句和保宾句相异之处

在最简方案框架下,任何句法体都必须可以被语音部门完全拼读,而且必须可以被语义部门完全解读(Chomsky,1995)。据此,领主句和保宾句中的名词论元应该获得何种题元指派以及格位形式的确是具有理论意义的研究课题。尽管目前的研究对(1)a和(1)b的共性已经有深入的探讨,而且徐杰(2004:23)强调应该“将二者联系起来、通盘考虑、统一解释”,但二者间还存有如下尚未被体察到的不同之处。首先,两种句型类似的句法表现和动词共有非宾格属性并不意味着两种句型和两类动词就完全等同,而上述不足实际上都和保宾句中动词的形态组合有关。但目前的研究过于粗泛,尚未触及到相关动词的形态组合及其句法表现。具体而言,(2)a“王冕死了父亲”和(1)a“王冕被打折了一条腿”这两种句型间的差异集中体现在能进入领主句的动词本质上是形态单一的原生态非宾格动词,属于可从词库中直接提取的单语素词汇;而保留宾语被动句中的动词是基于形态组合而形成的复合态动词,语言使用者在采用此类复合动词造句时要实施语素组合操作。其次,目前研究中业已发现且力图要解释的就是两种句型中所蕴含的领属关系。我们认为,(2)a“王冕死了四棵桃树”是典型的领主句,其句法构造为“主语+非宾格动词+宾语”,其中的主语和宾语之间具有广义的领属关系,而(1)a“王冕被打折了一条腿”是典型的保留宾语被动句,其句法构造为“主语+被+复合动词+宾语”,其主语和宾语之间通常只能具有狭义的领属关系,即宾语必定是主语的隶属之物(包含部分—整体关系)。我们认为,广义领属关系包括领有—隶属、整体—部分和亲属等语义关系,而狭义的领属关系仅仅包括领有—隶属关系。两种句型间还需要强调的另外一个共同点是其宾语成分必定都为具有数量修饰语的名词短语,而这与其所承担的题元角色和所承载的格位形式具有直接关联。综上所述,本文主要讨论复合动词的形态组合及其句法实现和宾语成分在语类性质、题元角色和格位形式三者间的一致性,以及领有名词、隶属名词和领有短语格位指派的一致性。

(四)领有短语中的格位指派与保宾句的句法语义构造

就生成语法的格位区别而言,内在格基于题元关系而结构格依赖管辖关系是学界已经普遍接受的观点(Larson,1997)。而就领属短语内部的格位指派而言,现有研究普遍忽略了类似于John’s painting这样的短语中,首位名词所获得的领有格是所有格标记’s作为中心语和末位名词作为补语二者合并而成的中间投射在姐妹关系下赋予的,这符合格位指派的语义要求和结构关系。同理,汉语领属短语“王冕的四颗桃树”中的两个名词短语也以同样的方式获得格位指派,而当中心语“的”字为空时,二者间的结构关系同样存在(马志刚,2008a)。不过,保留宾语被动句中的宾语成分获得的固有格并非是隶属格而是部分格,而且在典型保留宾语被动句(1)a“王冕被打折了一条腿”中,“被打折”并非是及物动词的被动形式,而是含有空主语pro的“被”选择CP补语的构造,其句法构造和语义内容应该如(3)所示:

(3)

a.[vP[vφ][VP王冕主格主语+[V被]+[CPpro打+折了 +一条腿部分格直宾]]

b.定指蒙事 +被表遭受义+pro+及物动词+非宾格语素复损伤义+非定指客事

需要说明的是,(3)中表遭受义的不及物动词“被”的主语与补语形成局域范围内的标示语—补语结构关系,而“王冕”与“一条腿”之间的领属语义正是在这种非对称性的成分统制结构的约束下实现的(马志刚,2008b)。含有pro的CP补语本质上是汉语中常见的简单及物句,表达某种致他人有损的事件,而该事件的承受着就是标示语位置上的经验者论元。具体而言,其中的复合动词由及物动词+非宾格语素(比如,“打”+“折”)组成,表达损伤义)组成,“被”选择完整的CP结构作为其补语但同时要求具有蒙事主语;蒙事主语只能是定指短语,而客事直宾(THEME)只能为数量短语,二者的语类性质分别为DP[2]和QP,所承载的格位分别为主格和部分格;“被”属于表状态的动词,可以作为首要谓词表达主语遭受不幸,而“被”所选择的CP补语可以作为次要谓词表达主语所处的状态。换言之,保留宾语被动句的句法语义要求可以表述为:主格定指蒙事[3]和部分格非定指客事(THEME),而(1)b“王冕被杀了父亲”不符合保留宾语被动句的标准构造:其动词不具有复合形式;其宾语名词并非是具有数量修饰语的非定指短语,因而属于不符合汉语语法的非法句。

三、汉语动词的形态组合方式及其在句法层面的投射

就保宾句和领主句的共性而言,除了广义的领属关系外,动词不能赋格而其后宾语却需要赋格是与二者中动词的属性密切相关的研究问题之一。徐杰(2008:439)曾指出,汉语保留宾语被动句和领主属宾句“两式的中心动词的初始词性特征虽然迥然不同,但是由它们所分别构造的句法格式,在某个句法层面具有完全平行的句法形式”。但徐杰并没有说明“某个句法层面”的具体所指及其运作机制,也就是说,徐杰并没有说明(1)a中的复合动词“打折”和(2)c中的“瞎”这两类形态性质完全不同的动词缘何却具有完全平行的句法表现。我们认为,在(1)a“王冕被打折了一条腿”这样的典型保留宾语被动句中,复合动词的形态组合对整个句型的句法语义表现具有重要影响,其中的非宾格语素要求宾语成分必须具有数量修饰语,而这就是两类句型具有平行句法表现的深层理据。石毓智(2002;2007:47)在比较“人来了”和“来人了”等句子中名词短语的有定性时总结出的汉语结构赋义规律包含如下内容:动词之后的名词被自动赋予一个无定的语义特征(除非添加“这、那”形成有定性短语),而这一要求在存现句和领主句中更为严格:宾语只能是无定的且不允许采用词汇形式使其有定化。事实上,该观点可推及汉语保留宾语被动句,因为其中的宾语之所以必须为无定是由其复合动词中的非宾格语素所决定的。具体而言,应该对(1)a中的“打折”类复合动词作形态分解,而且应该对其各组成部分的句法影响加以分析,而这种形态分解对于进一步解析汉语保留宾语被动句中宾语成分的题元角色、语类性质和格位形式具有更为直接的影响。

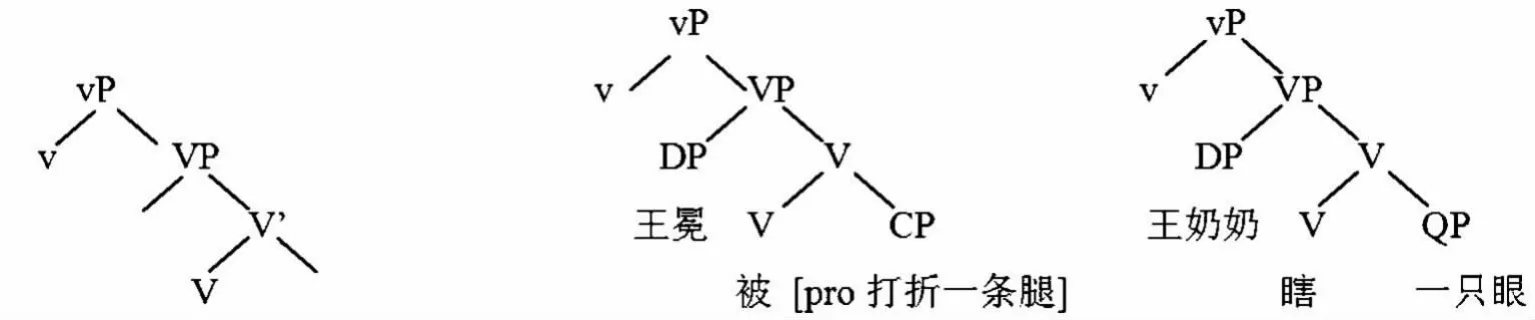

我们主张,汉语“打折”类复合动词是由及物动词与非宾格语素组合而成,这符合汉语构词表义的基本特点,因为语素是汉语的基本表义单位,除了语音形式,还具有语法意义(杨锡彭,2003)。作为汉语的基本构词材料,语素通常都与其他词或语素构成复合形式(尹斌庸,1984:338),而语素与动词组合时,二者都有论元结构和题元角色方面的要求。也就是说,汉语的构词表义方式允准及物动词与非宾格语素组合成具有自身语义概念和语法要求的复合动词。而复合动词与体标记共现时后者不可能居于二者之间则说明复合动词的确具有完整的句法语义属性。更为重要的是,其中的语素因缺乏独立性而必须附着于动词词干之上。如下图(4)是我们主张的汉语非宾格句式的模板,而图(5)和图(6)则分别是保留宾语被动句(1)a和领主句(2)c的句法结构树形图:

(4)非宾格句式模板 (5)保留宾语被动句 (6)领主属宾句

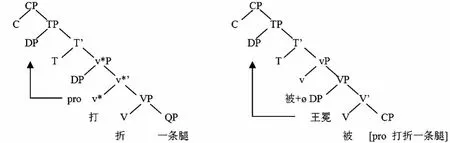

图(5)显示,汉语保留宾语被动句本质上也是一种非宾格句式,其中表遭受义的动词“被”与领主句中的“死”都要求蒙事主语,因此图(5)和图(6)具有完全相同的句法结构,只不过保留宾语被动句选择CP结构作其补语,而领主句选择数量短语QP作为其补语。至关重要的是,二者在VP内形成的标志语—补语关系是限制二者间语义解读的结构图示:“王冕”之所以很不幸地承担了蒙事角色,是因为pro打折的那条腿属于他;而“王奶奶”之所以很不幸地位于遭受者位置,是因为瞎了的那只眼属于她。其中的标志语单向成分统制补语是这种结构关系的核心所在,即局域非对称成分统制结构(马志刚,2008a)。由于最简方案取消的D结构,因此领有名词提升移位说所假定的D结构并不能成立,即“被pro打断了小李子的一条腿”和“瞎了王奶奶的一只眼”都不能作为推导的基础形式(徐杰,1999;韩景泉,2000:265)。而基于局域非对称成分统制结构的上述分析只需基于合并操作就可生成合法的保留宾语被动句和领主句,因而更符合最简方案的操作模式(Radford,2009)。需要说明的是,保留宾语被动句中的补语CP是由复合动词“打折”投射而成的,其中的主语是可以实现为显性形式的空代词pro,图(7)是由复合动词“打折”中的非宾格语素“折”和及物动词“打”逐次投射而成的句法树形图:

(7)保宾句的补语句CP结构 (8)保宾句的主句CP结构

图(7)中的非宾格语素“折”必须选择数量短语QP作为其补语,其语义理据在于只有数量短语才能承载部分格并承担客事题元角色(THEME),二者合并而成的VP投射被轻动词“打”选择为补语。轻动词“打”所具有的及物性要求选择施事论元pro作为其主语并合并在spec-v*P位置(及物性轻动词通常用v*表示)。由于非宾格语素必须附着于动词词干(verbal host)之上,因此“折”上移与“打”组合为复合形式,空主语pro在T探针上EPP特征的触发下上移至spec-TP获得主格指派(Chomsky,2006),最终形成补语句CP结构,即图(6)。如前所述,表达遭受义的“被”选择图(6)中推导生成的CP结构作为补语并经历同样的句法操作后形成保留宾语被动句的主句,即图(7),其中的“被”上移与轻动词(空形式Ø)组合,“王冕”则移至spec-TP获得主格指派。上述推导过程中应该强调的是补语结构CP中的补语只能是具有数量修饰语的名词短语(即其语类性质必须为QP),而且承担客事角色并被拼读为部分格形式,而这是由保留宾语被动句中复合动词必须具备的非宾格语素所决定的,是形成该句式的必要条件之一。而形成汉语保留宾语被动句的另外一个语义要件则是主语“王冕”与宾语“一条腿”之间必须具备的狭义领属关系。我们的观点是,图(6)中v*P投射内的空代词pro和VP投射内的“一条腿”之间不能建立领属关系,因为二者隶属不同的投射范围,而图(8)中的“王冕”和“被”的补语CP均在VP投射之内且前者在VP投射内成分统制后者,形成了局域非对称成分统制图示(马志刚,2008a、b)。同时,“王冕”具有蒙事角色,而CP补语表达“一条腿”被打折的不幸事件。因此,在句法形式限制条件(局域非对称成分统制)和语义一致匹配条件(蒙事和不幸事件)两方面的制约下,承担不幸事件的只能是有所遭受的蒙事,因此被打折的“一条腿”只能隶属于“王冕”。此外,领主句中动词的非宾格属性是其固有的语义特征,而保留宾语被动句中复合动词的非宾格属性则是由及物动词上附加非宾格语素后衍生而来的,而且表达不幸事件的“被”字等同于英语类语言中的提升动词,因而能够进入图(2)所示的非宾格句式(马志刚,2010)。

四、领属关系的狭义和广义之分与“王冕被杀了父亲”的合法性

现有研究普遍把及物动词和非宾格语素组合而成的复合词视为单一语素的及物动词。比如,黄正德(2007:1)在讨论汉语动词的题元角色及其句法实现时在其文首指出,和“打折”具有相同形态组合的“打破”是“双元述词”(即及物动词),因此要求“两个论元分别被指派……施事与受事,(而且)必须由名词短语来担任”。但黄正德并没有说明“打折”、“打破”类动词所要求的名词成分应该具有何种性质和特点。依据本文的观点,“打折”和“打破”的句法语义要求应该不同于“打”的句法语义要求,因为“*王冕打了一扇窗户”和“*王冕打了一颗牙”都不合法,而“王冕打了一个人”合法[4]。如下通过(9)中的例句来进一步说明在形成汉语保留宾语被动句时,“打折”和“打破”之间也还存在着细微但不可忽视的差异。

(9)a.王冕被打折了一条腿 b.*王冕被打破了一扇窗户

(9)中两句更为重要的合法性差别是合法句“王冕被打折了一条腿”和不合法句“*王冕被打破了一扇窗户”之间的对比。导致这种句法差异可能的深层理据之一就是,由“被”+[及物动词+非宾格语素]所形成的复合动词往往要求主语和补语之间具有狭义领属关系,即补语客事名词必定是主语蒙事名词内在的隶属之物。由于“一条腿”和“王冕”之间的领属关系满足了这种具有不可让渡性质的领属语义要求,而“一扇窗户”和“王冕”之间的领属关系并非不可让渡,因此只有(8)a“王冕被打折了一条腿”能形成合法的保留宾语被动句。换言之,两个名词论元之间不可让渡性质的狭义领属关系是形成汉语保留宾语被动句的语义性必要条件。

另外,从题元角色的角度来看,造成(8)a和(8)b具有合法性差异的另外一个语义理据是“被”字所要求的主语必须承担蒙事角色。也就是说,只有当补语是主语不可让渡的隶属之物时,才能确保主语因补语之“破”或“折”而有所遭受。具体而言,(9)a中“一条腿”的“折”必定能使“王冕”蒙受痛苦而成蒙事,而(8)b中“一扇窗户”的“破”却不一定能让“王冕”有所损失,就是因为(9)a中的领属关系是具有不可让渡性质的狭义隶属关系,而(9)b中的领属关系却并非如此。这种细微的语义差别实质上就是造成两种句型合法程度有所不同的深层原因。

基于上述,汉语保留宾语被动句形成的必要条件就是主语和补语间不可让渡性质的狭义领属关系。然而,正如文首所述,徐杰(2004:26)、邓思颖(2004:291)、潘海华、韩景泉(2008:1、591)都认为“王冕被杀了父亲”是合法的汉语保留宾语被动句。显然,与上述诸位语言学家的观点不同,我们认为“王冕被杀了父亲”是不合法的句子,有悖汉语母语者的语言直觉,原因之一就是补语“父亲”与主语“王冕”之间并不具备不可让渡的狭义隶属关系(即“父亲”不是“王冕”内在的隶属之物),而仅仅是亲属关系,是一种广义宽泛的领属关系。如下讨论“王冕被杀了父亲”不符合汉语母语者的语言直觉的另一个理据:宾语名词的语类性质。

五、宾语名词的语类性质和“王冕被杀了父亲”的合法性

石毓智(2007:47)基于对《儒林外史》的统计结果指出,领主句中的宾语在《儒林外史》中都是无定的,而现代汉语里存在句的宾语也限于不定,否则句子则不成立。如(10)所示:

(10)a.他死了一盆花。 b.*他死了那盆花。

c.他来了一个客人。 d.*他来了那个客人

石毓智所提供的仅仅是对汉语语言事实的描述,或者说他仅仅对汉语母语者的语感进行了细微的描写,但并没有对这种语感表现从理论层面上予以解释。我们的观点是汉语领主句中的补语名词之所以必须具有无定语义,其深层理据在于其题元角色和格位要求。具体而言,领主句表达客事论元(THEME)的出现或消失这种存在状态的变化,因此该论元必须是首次引入篇章中的未知事物,因而其语义必须为无定以便承担客事角色。同时,与无定名词相匹配的语类性质只能是表达数量意义的QP(Quantifer Phrase)而非表达限定意义的DP(Determiner Phrase),因为只有表达部分数量意义的名词短语才能承担固有的部分格位。而这种观点可以得到(11)中的语料支持:

(11)a.来了一个人。 b.?一个人来了。

c.有一个人来了。 d.那个人来了。

(11)b的合法性容易受到质疑的深层原因在于其句首名词的语类范畴并不明确,而添加“有”后可以为其指派部分格,因此(11)c合法。同时,(11)d句首的名词不能承载部分格而只能获得主格指派,因此必须移位到句首。据此,文献中“李四被偷了这个钱包”和“张三掉了所有的门牙”(韩景泉,2000:269)等例句既不符合母语者的直觉判断,也不能得到语言普遍性的理论支持。从英汉对比的视角看,英语虚指词there的使用条件之一就是,与其关联的名词短语必须是无定的名词组,因此,There came aman中的aman必定是无定语义,因此具有[QP[Qa][NPman]]的句法结构,但是A man came中的aman具有特指的语义,也就是言说者心智中具有某个确定的个体,因此其句法结构为[DP[Dø][QP[Qa][NPman]]]。此外,与石毓智(2007:47)将上述现象归因于结构赋义规律不同的是,领主句中宾语名词的无定语义与其题元角色和格位形式之间具有对应匹配关系,而更为重要的是,汉语保留宾语被动句中的宾语名词受到完全相同的句法语义限制。如(12)所示:

(12)a.王冕被打断了一条腿 b.*王冕被打断了那条左腿

c.王冕被打折了一只胳臂 d.*王冕被打折了这只胳膊

e.王冕被拔掉了一颗门牙 f.*王冕被拔掉了那颗门牙

显然,(12)中a-b、c-d和e-f之间的合法性对比说明,保留宾语被动句中的宾语成分只能由表达无定语义的名词短语QP来承担,而这与前文的分析一致:非宾格动词只能选择表达数量义的名词短语来作为其客事宾语以便承担部分格,而保留宾语被动句的中心语动词中也同样含有非宾格语素,如“断”、“折”、“折”等。不过,近期文献中又出现了“王冕i又被打断了他的i一条腿”(梅德明、韩巍峰,2010:330)这样的保留宾语被动句。我们认为,该句的合法性是值得质疑的,因为(10)a“王冕被打断了一条腿”是合法的保留宾语被动句,而该句足以能够实现主语和补语间的狭义领属关系。相反,如果在保留宾语“一条腿”前面添加上“他的”,就会使得表达数量意义的名词性短语QP成为表达定指义的名词短语DP,从而违反了保留宾语被动句对宾语成分语类性质的句法形式要求。因此,我们认为“王冕又被打断了他的一条腿”是不合法的汉语句子,因为其中的定指短语既不能承担客事题元角色,也不能承载固有的部分格位。同理,我们认为,“王冕被杀了父亲”也不能作为汉语保留宾语被动句的典型代表,因为其中的复合动词中并不包含任何非宾格语素,而典型的保留宾语被动句中的动词都必须具有“被”+[及物动词+非宾格语素]这样的形态组合。即便给“王冕被杀了父亲”添加上显性的非宾格语素成分,也依然不能保证其成为合法的保留宾语被动句,因为其中的宾语成分既不具有显性的数量修饰语,也不能添加任何数量修饰成分。如(13)所示:

(13)a.*王冕被杀死了父亲 b.*王冕被杀了一个父亲

基于上述两节的讨论,可以认为,无论是从领属关系的范围和性质来看,还是从宾语名词的语类地位来看,以及从复合动词的形态组合来看,文献中广为讨论的“王冕被杀了父亲”都不能达到合法性要求:既缺乏狭义领属关系,其宾语名词也不是具有无定义的数量型名词短语,而且其动词组合中缺乏非宾格语素。那么,为何能够出现“王冕被杀了父亲”这样的保留宾语被动句呢?为何该句在诸多文献中频繁地作为保留宾语被动句的典型代表例句出现呢?我们认为这是语言学家们为了迎合非宾格理论的普遍适用性,并参照领主句“王冕死了父亲”的句法格式仿造出了“王冕被杀了父亲”这样的保留宾语被动句。如下,我们先说明,领主句和保留宾语被动句中动词的非宾格属性具有不同的性质,然后通过说明“王冕死了父亲”的习语性质来进一步说明“王冕被杀了父亲”是不合法的汉语句子。

六、固有、衍生非宾格属性与“王冕死了父亲”的习语性

我们认为,文献中被频繁引用的领主句“王冕死了父亲”和(1)a“王冕被打折了一条腿”这两种句型间的差异集中体现在能进入领主句的动词具有固有的非宾格属性,本质上是形态单一的非宾格动词,属于可被语言使用者直接从词库中提取的高频动词,因而具有能基于使用频率形成习语语块的潜势;而保留宾语被动句中的动词则是基于形态组合而形成的复合动词,其非宾格属性具有衍生性(即非宾格语素,而非整个复合动词),语言使用者在采用此类复合动词造句时先要从词库中提取相关的不同语素,然后实施语素组合的操作,而语素组合的前提是各自可以自由组配、拆卸,因而不可能凝练为程式型语言单位(formulaic unit)。比如,及物动词“打”可以和不同的非宾格语素“折、破、死、伤”等自由组合,而非宾格语素“折”则可以和不同的及物动词“打、撕、砸、拔”等自由组合。因此,“王冕被打折了一条腿”可以经由语素的自由组合形成“王冕被拔折了一条腿”,但“王冕死了父亲”中的动词则不能随意替换。我们认为,动词和语素能执行任意组合或替换是“王冕被打折了一条腿”不能实施习语化的形态语义理据,而“王冕死了父亲”中的“死了父亲”所含的词项通常都是不能随意替换的,因此很容易实施习语化操作。其次,刘丹青(2008:220)曾指出,“宾语的无标记匹配指称义是无定,宾语位置排斥无定是难以理解的”。依据上文中领主句和保留宾语被动句中宾语成分必须是既能承担客事又能承载部分格的数量型名词短语的观点,“王冕死了父亲”和“王冕被杀了父亲”一样也应该是不合法的句子,然而前者却以领主句典型代表的身份频繁现身于文献中。那么,“王冕死了父亲”为何不同于“王冕被杀了父亲”呢?如下我们依据文献中的相关观点对此予以说明。

石毓智(2007:46-47)曾通过对《儒林外史》及其之前的大量文献进行了统计并认为,“‘王冕死了父亲’之类的说法只限于宾语为无定的情况”,但他同时认为,“这里的‘父亲’虽然根据常理可以推知是‘王冕’的‘父亲’,但是语言形式所表达的仍然是不定的”。我们认同石毓智“宾语只限于无定”的观点,但反对其“‘王冕’的‘父亲’表达不定的”的观点,因为“王冕的父亲”无论从语言形式还是语义内容都只能是具有确切所指的有定短语。我们认为,“王冕死了父亲”之所以能够成立是因为其中的“死”和“父亲”由于各自自身独特的语义内容而凝练为一个固定的语块单位,而且基于语言使用的高频率逐渐在汉语母语语法中获得了原生性(沈家煊,2006;刘晓林,2007)。也就是说,由于其中的“父亲”具有表达类指的抽象语义,因此更容易与具有特殊句法语义要求的非宾格动词融合并固化为程式型语言单位,从而表达“王冕会因‘死父亲’而有所遭受”的象征义。类似的例子还有“小宝宝长牙了”和“张教授掉头发了”,其中的“长牙”和“掉头发”也都属于语块单位,表达“小宝宝”和“张教授”分别进入了某个年龄阶段的象征义,而其中的“牙”和“头发”都表达类指义而非具体的几颗牙或几根头发。相反,“王冕被杀了父亲”则并不具备习语化的条件:动词并非是具有单一形态的非宾格动词;及物动词“杀”和“父亲”不能形成语块单位进而表达象征义;再加上其中的“父亲”既不能承担客事角色,也不能承载部分格,因此“王冕被杀了父亲”是不合法的汉语句子。而“王冕死了父亲”则基于动词固有的非宾格属性与补语成分的象征性语义的相互融合(以及因其使用频率而产生的原生性)最终凝练为程式性的语块单位。事实上,标准的领主句应该具有类似于“王冕死了四棵桃树”(郭继懋,1990:24)这样的句法格式。由于本文聚焦了“王冕被杀了父亲”中宾语名词的句法语义属性以及该句的合法性,因此不予深究此课题。

七、结 语

Belletti(1988)在生成语法的理论框架下指出,动词的名词性成分可能获得宾格或部分格,而汉语各类句式中的宾语本质上也只能承载这两种格位形式。这在很大程度上的确认可了非宾格假设对于汉语研究的适用性。而徐杰(2004)曾把非宾格动词与被动动词一起统称为潜及物动词,并认为它们具有平行的句法表现。本文则主张汉语非宾格动词的非宾格属性是其固有的,复合动词的非宾格属性并非是其内在的语义特征,而正是由于动词非宾格性质的不同使得领主句和保留宾语被动句在具有平行句法表现的同时,还具有尚未被观察到更未得到解释的其他句法语义差别。基于狭义领属关系、宾语名词的语类性质和复合动词的形态组合三方面的分析,本文认为“王冕被杀了父亲”有悖于汉语母语直觉,是语言学家们在攀附非宾格理论和被动化操作的同时,参照领主句“王冕死了父亲”而拟造的“经典”但却不合法的保留宾语被动句。至关重要的是,我们的系列研究表明(马志刚,2010;2011a,b,c,d,e),汉语非宾格句、领主句、保宾句以及双宾句等句式中的宾语成分在语义角色和句法属性方面呈现出齐整的一致性模式,而本文力图以保宾句为例来说明,汉语语法研究在借鉴国外语法理论时应该避免盲从,通过攀附和类比来构拟服务于理论构建的例句时首先需要考虑母语直觉的可接受性。

注释:

[1]为与现有文献保持一致,本文中名词短语的句法属性是指名词短语属于限定性短语DP(determiner phrase)还是数量性短语QP(quantified phrase)。需要注意的是名词短语内部的研究已经涉及到各种投射,比如,Classifier Projection,Number Projection等(Abney,1987;Huang et al.,2009 Chapter 8),但本文从题元角色和格位形式的角度出发,仅仅作DP和QP的区分,前者指定指义名词短语,而后者指量化义名词短语。

[2]有关名词短语更为详细的内容,读者可以参阅Cheng&Sybesma(1999)、熊建国(2009)等文献。

[3]本文主张,领主句的主语可为蒙事,也可为历事,但保留宾语被动句的主语只能为蒙事。这也是领主句和保留宾语被动句之间的重要差别之一。详见下文论述。

[4]尽管“张三打破了一扇窗户”的合法性无可置疑,但似乎并不能说“张三打折了一条腿”是完全合法的句子。因篇幅所限,我们将另文专题讨论这两句之间的细微差别。

邓思颖:《作格化和汉语被动句》,《中国语文》,2004年第4期。

郭继懋:《领主属宾句》,《中国语文》,1990年第1期。

韩景泉:《领有名词提升移位与格理论》,《现代外语》,2000年第3期。

黄正德:《汉语动词题元角色的句法实现》,《语言科学》,2007年第4期。

马志刚:《非宾格语素、复合中心语与汉语双宾句和双受事句的句法语义分析》,《语言研究集刊》,2011年第1期。

马志刚:《局域非对称成分统制、词汇特征与汉语保留宾语句的统一解释》,《现代外语》,2010年第1期。

马志刚:《局域非对称成分统制结构,题元角色和领主属宾句的跨语言差异》,《语言科学》,2008年第5期。

马志刚:《移位性特征、句法操作限制与汉语句首名词的话题和/或主语属性》,《外国语》,2011年第5期。

梅德明、韩巍峰:《显性非宾格结构的主题化分析》,《外语教学与研究》,2010年第5期。

潘海华、韩景泉:《汉语保留宾语结构的句法生成机制》,《中国语文》,2008年第6期。

潘海华、韩景泉:《显性非宾格动词结构的句法研究》,《语言研究》,2005年第3期。

石毓智:《语言学家设中的证据问题——论“王冕死了父亲”之类句子产生的历史条件》,《语言科学》,2007年第4期。

徐 杰:《两种保留宾语句式及相关句法理论问题》,《当代语言学》,1999年第1期。

徐 杰:《普遍语法原则与汉语语法现象》,北京:北京大学出版社,2004年。

徐 杰:《原则本位的语法理论与汉语领有名词提升移位研究》,《当代语言学理论和汉语研究》,北京:商务印书馆,2008年。

徐烈炯:《汉语是话语概念结构化语言吗?》,《中国语文》,2002年第5期。

杨锡彭:《汉语语素论》,南京:南京大学出版社,2003年。

尹斌庸:《汉语语素的定量研究》,《中国语文》,1984年第5期。

Belletti,A.The case of unaccusatives.Linguistic Inquiry,1988,19(1):1-34.

Burzio,L.Italian Syntax.Reodel,Dordrecht,1986.

Chomsky,N.Knowledge of Language:Its Nature,Origin and Use.Praeger,New York,1986.

Chomsky,N.The Minimalist Program.Cambridge Mass:MIT Press,1995.

A Study on the Categorical Status,Theta-role and Case-marking of the Object Nouns in the Chinese Passive Sentences with Stranded Objects——A Discussion Concerning the Possession Relation and Morphological Make-up of the Compound Verb in the Chinese Passive Sentences with Stranded Objects

MA Zhigang

(Center for Linguistics and Applied Linguistics,Guangdong University of Foreign Studies,Guangzhou 510420 China)

Possessor raising Hypothesis loses sight of the hierarchy of the structural relationship between the possessor and the possessee,thus lacking adequate consideration in treating the possessive casemarkerde.In themeantime,Linguistswho have applied passivization in English-type languages into Chinese-type languages tend to accept the applicability of Unaccusative Hypothesis.Thus,they constructed passive sentences like“Zhangsan bei shale fuqin”by analogy with“Wangmian sile fuqin”.In actuality,three requirements(in terms of syntax and semantics)must bemet in order to form grammatical Chinese passive sentenceswith stranded objects:possession relationship in a narrow sense,the categorial status of object nouns and the complexmake-up of the verbal unit.“Zhangsan bei shale fuqin”is not in accord with any of the three requirements and should thus be taken as ungrammatical.When applying generative grammar theory to the research on Chinese language,researchers are very likely to resort to introspection to construct sample sentences.This article proposes that references can bemade to grammar theories but caution should also be taken against“blind application”.The prior strategy is to resort to native intuition and the idiosyncrasy of amother tongue rather than theoretical derivations,whereas the partitive case is applicable to a variety of syntactic patterns in Chinese.

Minimalist Program;Passive sentences with stranded objects;categorial status;thetaroles;case-marking;possession relationship in a narrow sense;complex verbal unit

H030

A

2221-9056(2017)11-1528-10

10.14095/j.cnki.oce.2017.11.010

2017-03-28

马志刚,广东外语外贸大学外国语言学及应用语言学研究中心研究员,博士,研究方向为句法学、二语习得、词典学。Email:vm1112222@126.com

国家社会科学基金项目“汉语特色句式的优化生成及其中介语加工机制研究”(15BYY090)。

感谢《海外华文教育》匿名审稿专家的宝贵意见,文中不妥之处概由本人负责。