汉语时间范畴表达研究的汉学视野

2018-01-03张品格

张品格

(华侨大学华文学院,中国厦门361021)

汉语时间范畴表达研究的汉学视野

张品格

(华侨大学华文学院,中国厦门361021)

文章立足他域视角,通过对17~19世纪西方汉学研究中比较有代表性的九本著作进行分析,展示了这一时期西方汉学家对汉语时间表达方式的基本认识。通过共时与历时比较,发现不同时期、不同语族背景的汉学家们均认识到汉语主要是通过具有表达时间概念的词汇来表达西方语言中的“时”、“体”、“制”概念。笔者结合西方汉学家对汉语时间表达方式研究的历时演进,从他们对汉语时间表达方式的总体认识、对具有表达时间功能的词汇的划分、功能研究的角度出发,展示了17~19世纪西方汉学家对汉语时间表达方式的认识和研究流变。

西方汉学;汉语时间表达方式;特征

一、17~19世纪西方汉学汉语时间表达方式认知

时间表达方式在汉语表达中有着重要作用,也是我们进行谈话、写作首先要表明的重要语义成分。中国人无论是在日常交际谈话,还是在书面写作时,都会首先阐明事件发生的时间地点,这也十分契合人类的认知特征,任何事件的发生都必须占据一定的时间和空间,都要在一定的时间和空间范畴内进行。汉语作为典型的分析语言,缺乏形态变化,因此,无法通过动词本身的变化来判断所有的时间范畴,且汉语时间范畴中是否存在时体、时态、时制也一直是学界关注的热点和讨论的焦点问题之一。在研究的过程中,我们发现,虽然汉语缺乏动词的形态变化,但是与之互补的是汉语中存在着大量的具有表达时间功能的词汇,语境也是表达时间概念的特色手段之一。另外,由于对时间结构的观察方式不同,反映在语言中也有不同的表达方式,每种表达方式也反映出不同的时间意义。时间结构包括外部时间结构和内部时间结构两个部分。外部时间结构指的是句子中直接或者间接表示动作事件的时间成分,在汉语中这种时间结构一般会根据上下文语境、时间名词、时间副词等语法手段来表示。内部时间结构指的是事件动作或者情状在时间轴上的不同状态或者同质、异质变化界限等的分布情况,汉语中一般用时间副词、助动词等语法手段来表示这类时间结构。当然,仅仅根据这些是无法判断动作事件的时间的,一个句子中具有表达时间意义的词汇既可以单独出现,也可以多个词汇共存,通过语境也可判断时间,可以说各个成分既独立存在,又相互照应,另外助动词和时间副词的搭配还需遵循一定的语义规则,种种方式结合在一起共同构成了汉语的时间表达方式,因此,这种看似没有条理,无章法可寻的方式也成为了外国人学习汉语时间表达方式的难点之一,但这也恰恰是汉语时间表达方式的特色。

中国语法学界首次提及汉语时间表达问题是在20年代,黎锦熙(1924)提出“汉语的助动词可以表示动作的完成或进行式动词的词尾,而动词的变化则可以通过时间副词或助动词这一语法手段完成”。其实世界上最早关于汉语时间表达方式的研究可追溯到17世纪,早在1651年,来华传教士卫匡国就在其著作《中国文法》中谈到了汉语的时间结构和表达方式问题。其后又有大量西方传教士来华传教,他们进入中国的第一件事就是学习汉语,由于当时中国并没有系统的汉语语法研究著作或汉语学习课本,再加上西方早就有语法研究的传统,因此西方传教士们在掌握汉语后,便根据自己对汉语的感性认识结合西方语法研究方法不断摸索,这其中也有一些人尝试着摆脱印欧语语法框架,对后世的汉语语法研究产生了深远影响。这些传教士们撰写了大量关于汉语语法的著作以及学习汉语的教材,他们作为汉语的学习者、传播者、研究者,有着对汉语最感性的认识和理性的分析,因此他们撰写汉语著作和教材时都倾注了自己研究和学习汉语的心得体会,为西人学习汉语提供了便利和参考。这其中比较有代表性的著作有:卫匡国《中国文法》(1651)、瓦罗《华语官话语法》(1703)、马若瑟《汉语札记》(1728)、马礼逊《通用汉言之法》(1815)、艾约瑟《官话口语语法》(1857)、萨默斯《汉语手册》(1863)、威妥玛《语言自迩集》(1867)、甲柏连孜《汉文经纬》(1881)等。

通过对这几部在17~19世纪中比较有代表性的汉学著作的整理,我们可以大致地看到17~19世纪西方汉学家对汉语时间表达方式有一个较为清晰的认识:汉语时间表达方式复杂灵活,各种成分互相照应,综合分析,基本上除了参照语境外,汉语时间表达方式以词汇为主:时间名词、时间副词、助词和少量语气词都能表达时间。为了使读者们对17~19世纪西方汉学著作中汉语时间表达方式的历时演进有更直观的认识,本章就上述汉学著作中对汉语具有表达时间功能和意义的词汇研究进行了梳理。

二、17~19世纪西方汉学汉语表时词次类划分

(一)17~19世纪西方汉学汉语词类划分

17~19世纪西方汉学家们对汉语具有时间表达功能的词的认识经历了一个相对漫长的探索过程,对具有表时功能的词汇的划分与对词类的认识有很大关系,时间词指的是具有表达时间功能的一类词,是根据语义和句法特征划分出来的一个子范畴。若要了解西方汉学家们对汉语时间词的认识,首先要对西方汉学家对汉语词类划分有一个清晰的认识。因此我们先来了解一下西方汉学家们是怎样对汉语词类进行划分的。

早在17世纪,西方汉学家们就对汉语的词类划分进行了深入的探索。卫匡国提出应注重词在句子中的位置并以此为依据进行分类,他受到早期拉丁语语法影响将汉语分为名词、动词、形容词、副词、介词、数词、量词、代词、连词、叹词十类,一部分副词能够表达时间。瓦罗在《话语官话语法》中就汉语词类问题进行了大篇幅的探讨,除了对汉语词的构词方法进行了讨论外,他在拉丁语八大词类划分的基础上又将量词单独划分一类,形成了独具特色的瓦罗8+1词类划分模式,他认为汉语的一个词可以属于多个词类,“同一个单音节字词既可以看作名词,也可以看作动词、副词等。”这就是为什么我们不能把一个音节词视为一个真正的词或一个词类的原因。因此在词类划分上除

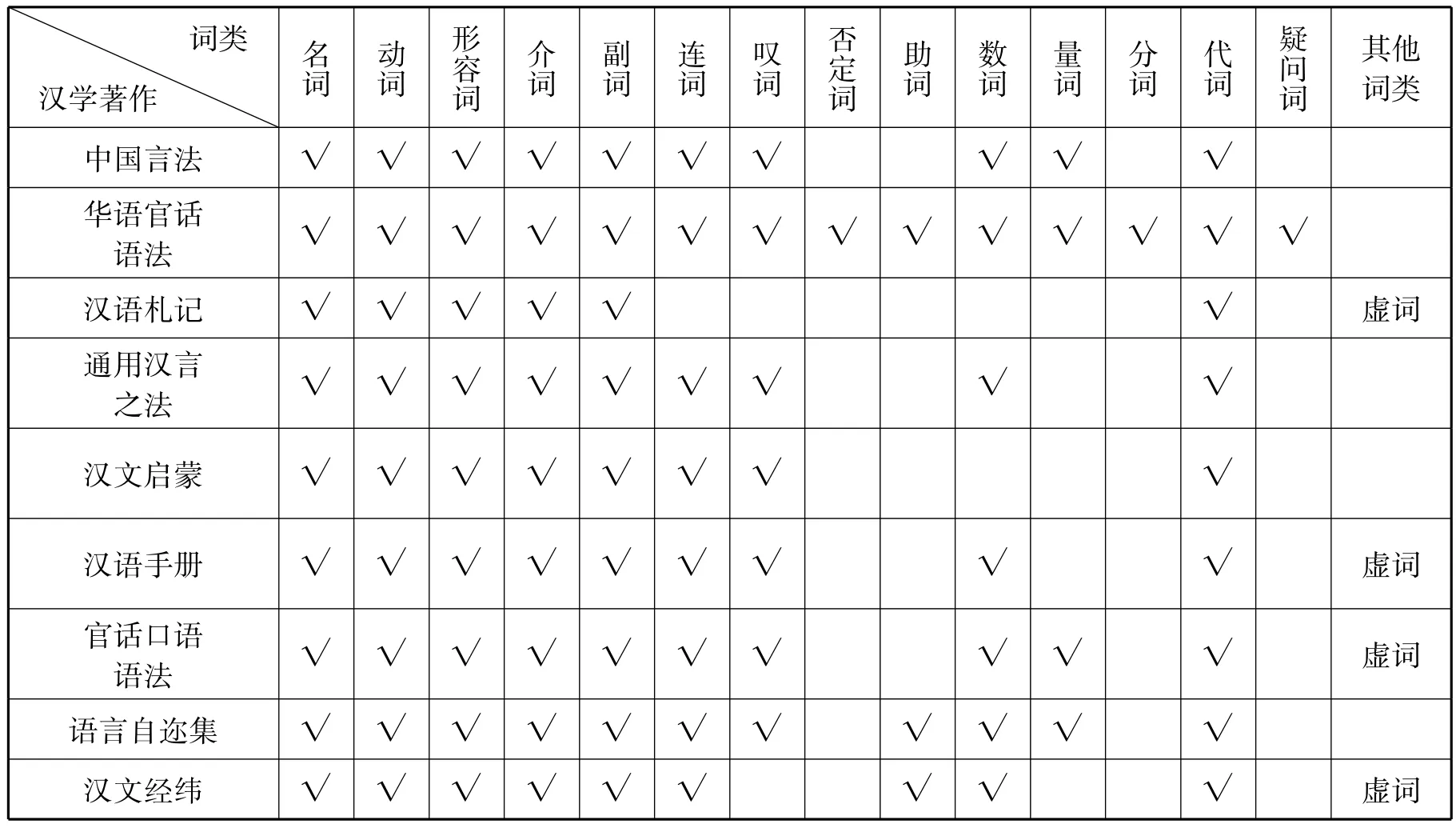

参考词汇意义外,也应该重视词的句法功能,确切地说,瓦罗清楚地认识到汉语词汇不存在时、态、格的变化,因此意义和句法功能成为重要标准,并在实际描写上,将汉语分成名词、动词、形容词、代词、叹词、否定词、分词、连词、疑问词、介词、副词、数词、量词多达十三种。而关于时间词的论述在副词部分论述较多,他首先将副词的作用定义为修饰句中其他成分,其修饰效果可以加强或减弱被修饰成分所要表达的意思。其中一部分副词具有修饰时间的作用,表示时间的频率,如:又、才、总、刚刚、凑巧等,而在名词部分虽然没有给出明确的定义,但是我们也能够从整部书的字里行间看出瓦罗对汉语时间名词的认识,瓦罗在对名词进行划分时,主要参考语义,如根据名词的内部差异将名词划分为“行业名称”“指小词“等五类,认为名词主要用来指称人、事物、时间,如:年年、一生,而一些副词性的时间词也具有名词的指称功能,如:时时、常常、终日等。还有一些小词,如“了”“将”“会”等也有表示时间的作用,这里的小词实际上指的就是汉语的虚词,我们今天一般称之为“助词”,助词对于表示时间的内部结构,对表示情状在时间轴上的发展变化具有重要作用。马若瑟在对汉语词类进行划分时提及了中国人也对词类进行分类,主要是分为“虚字”和“实字”,“活字”和“死字”,并在给汉语词类划分时首次引入中国本土概念和术语(姚小平,2014),并根据词的位置关系和部分词的用法特征,将汉语分为动词、名词、形容词、介词、代词、副词,其余表示语法功能的词统称为虚字,这些虚字,如:也,具有表达时间的功能。马礼逊将汉语划分为名词、形容词、动词、代词、介词、数量词、副词、连词、叹词九类,与当时的英语词类划分基本一致,但是马礼逊对汉语词类划分具有很大的不确定性,多是从某个词在某一特定场合下表现出的特征进行划分。他没有给出词类具体的定义,多是根据词句法功能、词和词的搭配关系(如名词可以和量词搭配)来讨论词类,他将汉语词类划分为名词、形容词、数词、代词、动词、副词、介词、连词、叹词九类,并提出助词具有辅助动词表达时态的作用,一些时间副词可以表达过去、现在和将来以及一些不确定的时间。艾约瑟对词类进行划分时参考的标准多元化,他根据音节、形态、意义、构词将汉语词类划分为名词、形容词、数词、量词、代词、动词、介词、副词、连词、感叹词和他类词共十一类,动词加上助词、部分副词、部分副词加形容词都具有表示时间的作用。另外,艾约瑟也十分注重汉语的语序在语法表达中的重要作用,他在19世纪中叶就对汉语词类进行了完整的划分,并对汉语词序作出了说明,但是遗憾的是,他划分词类的标准理论性不强。比丘林认为汉语没有“词”的概念,进行交流时使用的是“音节”,“音节”本身无意义,但句子中不同音节结合时可以表示不同的概念和意义。他首先将汉语的“词”分为虚字和实字,实字又包括活字和死字,活字指动词,死字指名词,总结起来他根据“音节”与其他成分的搭配将“词”分为动词、名词、形容词、副词、介词、连词、代词、感叹词八类,副词中含有时间副词。萨默斯认为汉语词没有形态和范畴可言,但是大部分词还是可以按照欧洲的语法标准进行分类,他尝试过通过“构词法”对词类进行划分,但意义不大,最后还是认为词义和词在句子中的位置是划分词类的依据,他将汉语词类分为名词、形容词、数词、代词、动词、副词、介词、连词、感叹词和某些虚词共十类,一些虚词和副词,以及连词和副词的搭配可以表示时间。威妥玛的词类划分方法与马若瑟相似,他首先根据词是否有“正义”将词分为“实字”和“虚字”两类,然后再根据句法功能分出“活字”和“死字”,“活字”指的是脱离句子意义能够独立存在的词,而“死字”不能脱离句子而独立存在,威妥玛将汉语分出动词、形容词、名词、数词、量词、副词、连词、感叹词(语气副词)、助词、介词、代词十一类,助词协助动词表示时态,副词表示时间。甲柏连孜对汉语词类的划分主要从功能和意义两个方面入手,他在第二卷“分析系统”中着重论述了语助词和虚词,此时对汉语词类的划分尊重历史的发展,词类划分参考了汉代以来的语言学传统—“语助”,并将语气词、副词、代词等划入其中;而在第三卷“综合系统”中则参考西方已有的词类将汉语词分成名词、动词、副词、形容词、代词、语气词、连词、介词、助词、数词十类。为了能更好地分析上述汉学著作对汉语词类的次类划分和时间词类划分,笔者对其进行了总结,并以表格的形式呈现出来,见表1:

表1 17~19世纪西方汉学汉语词类次类划分

从表格中,我们能够看出17~19世纪汉学家对汉语词类的划分基本是统一的,他们对汉语词类的划分基本上可总结为:名词、动词、形容词、介词、副词、连词、叹词(语气词)、数词、量词、分词、代词、助词(有些语法学家称为虚词)共十二类,虽然有些词的词类界限还存在问题,如副词和介词的划分,但基本上对汉语词类划分的观点比较统一,划分标准主要是汉语的词义、词与其他句法成分的搭配、以及在句子中的位置,部分汉学家还参考了词类的功能来将汉语词进行分类。

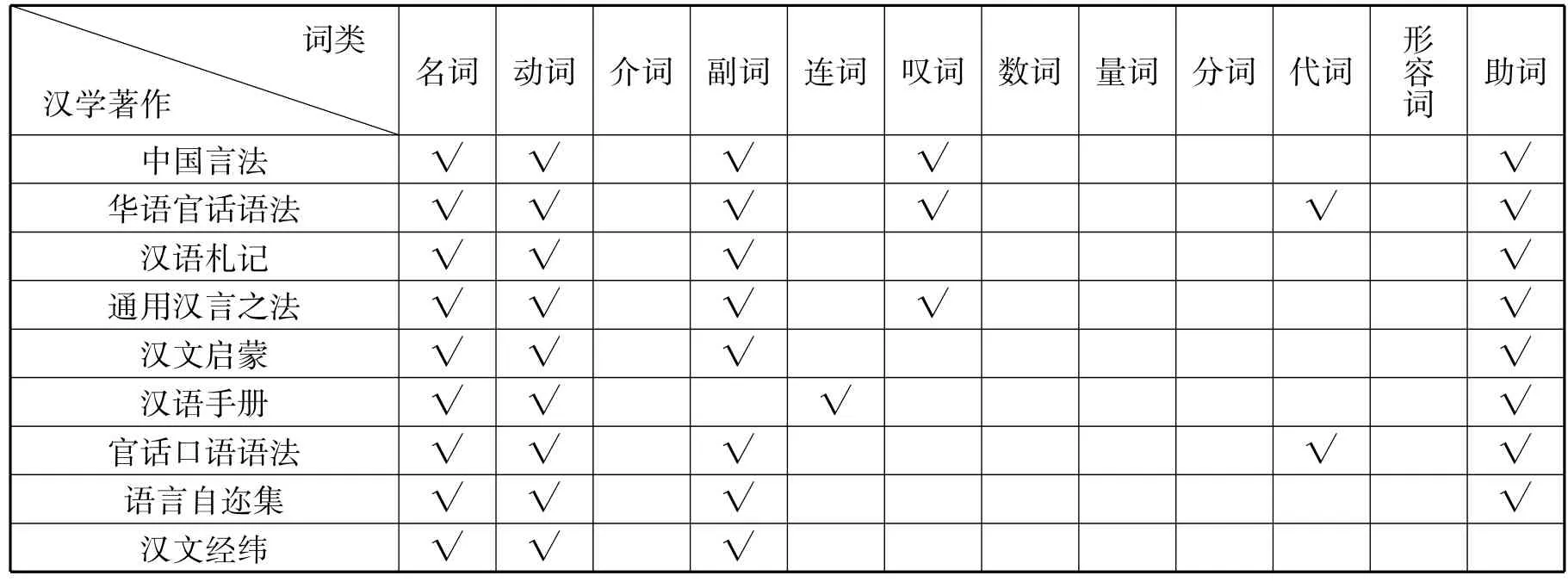

(二)17~19世纪西方汉学汉语表时词划分

汉语主要通过具有表示时间意义和功能的词来表时,因此笔者将这部分词汇简称为表时词。17~19世纪的西方汉学家们在对汉语词汇整体认识的基础上,主要是参考词义和功能划分出具有时间表达功能的词类,有的词能够单独表示时间,有的词则需要和其他词搭配共同表示时间,具体见表2:

表2 17~19世纪西方汉学汉语时间词次类划分

通过表格,我们能够清晰地看出汉学家们认为汉语具有表达时间功能的词类的划分多集中于动词(动词本身表示现在时)、时间名词、时间副词、助动词,部分汉学家也论述了语气词、代词、连词和时间词搭配具有表达时间的功能,同时笔者也注意到他们的划分存在一些问题:汉学家们在对汉语表时词进行划分时,都将某些时间名词划分到时间副词的行列中,在名词部分几乎未对时间名词进行论述。

三、17~19世纪西方汉学汉语表时词收录情况

在分析的过程中,笔者发现17~19世纪汉学家们对汉语语法特征的考查、语法结构的构建、词类的划分以及时间表达方式的认识上都存在着相互借鉴的情况,尤其是对汉语具有时间表达功能的词的研究方面,从数量来看,后人在前人列举的表时词基础上列举了数量更加庞大的表时词。从范围来看,从最初的时间副词、助词到认识到语气词、介词短语、连词都有表达时间的功能,汉语家们对汉语时间表达方式的认识呈现出不断演进的关系。

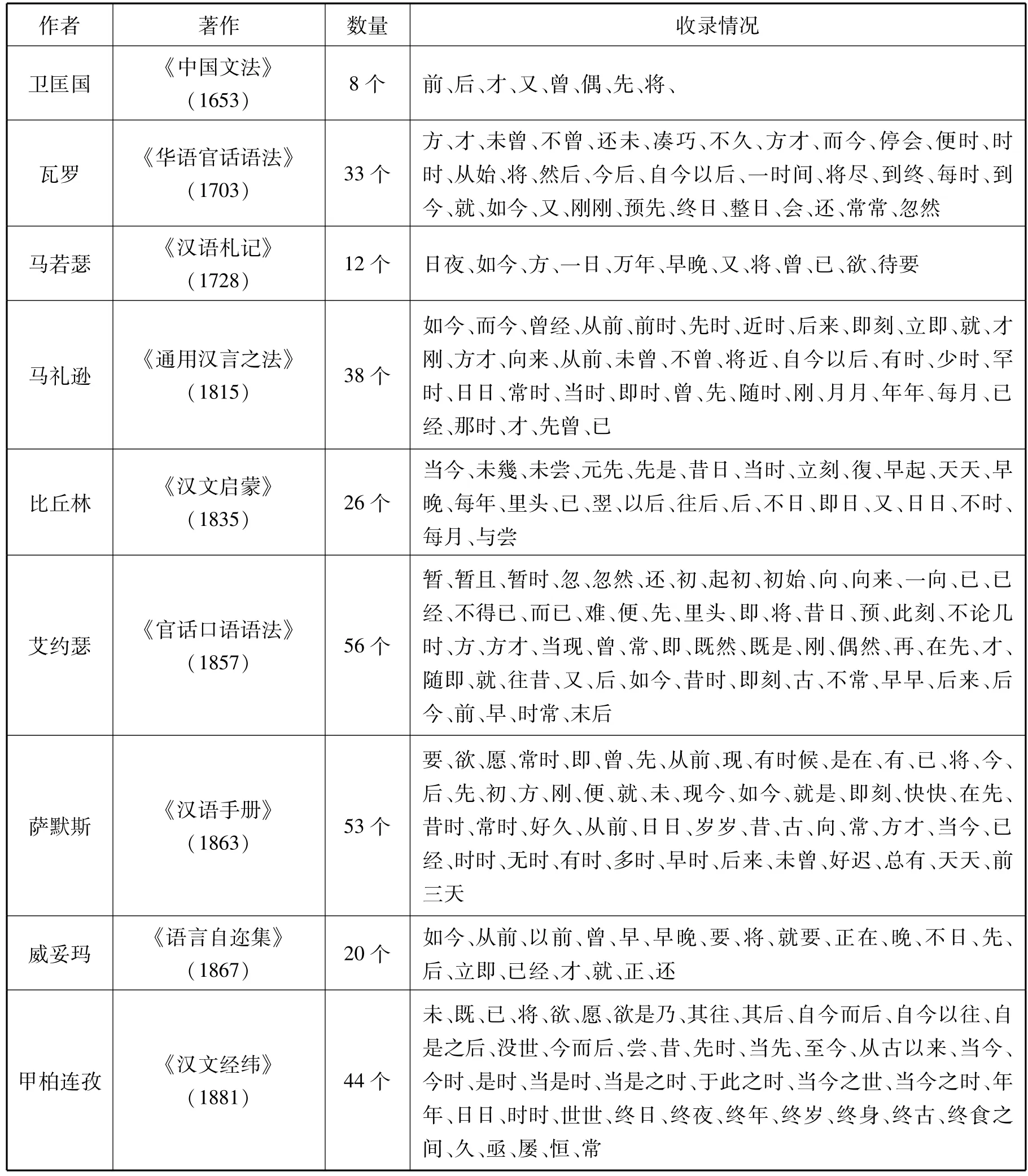

表3 17~19世纪西方汉学汉语时间名词数量及收录情况

表4 17~19世纪西方汉学汉语时间副词数量及收录情况

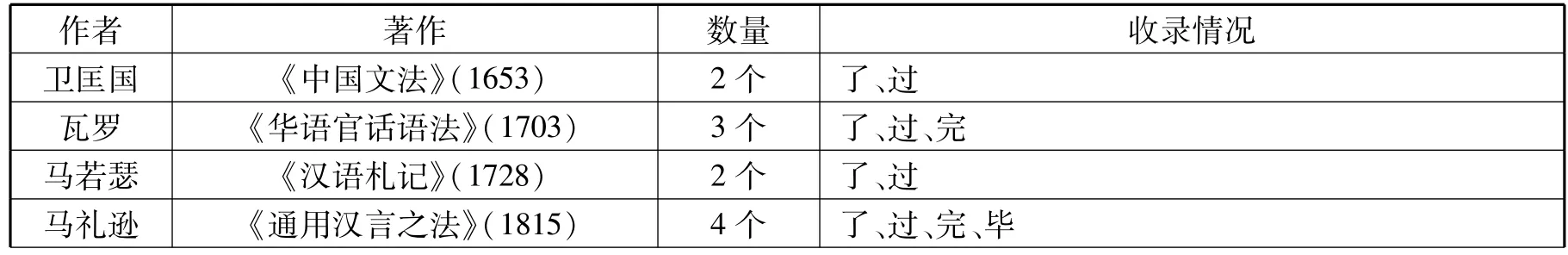

表5 17~19世纪西方汉学汉语助词数量及收录情况

资料来源:笔者整理

从上表中我们能够看出,17~19世纪的西方汉学家们在著作中都列举了汉语中具有时间表达功能的词,而且后人在前人研究的基础上继续深化研究。以助词为例,从卫匡国介绍了“了”“过”两个表示完成意义的助词之后,后来的汉学家又在此基础上不断深化,从纵向上来看,所列举的助词的数量越来越多,从横向来看,所认识到的助词的所表示的意义越来越广,开始时卫匡国认识到助词“了”有表示过去的意义,而后瓦罗又认识到“了”有表示“完成”的意义,并且可以用在将来时句子中,到了萨默斯更是认识到“了”不仅可以表示完成,还有表示“实现”的意义。

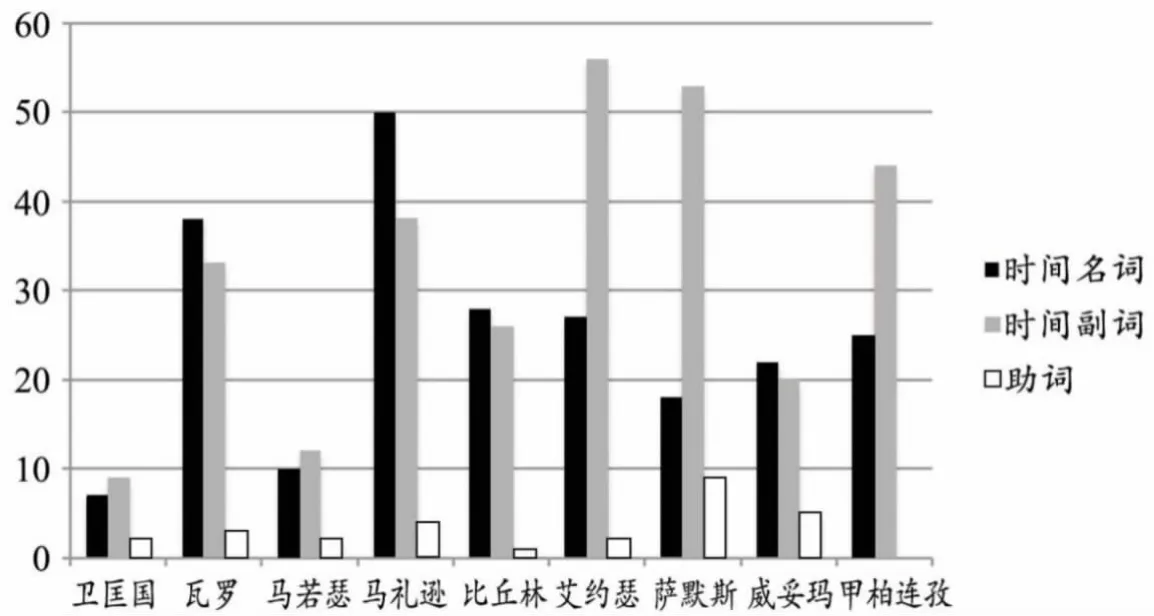

图一 17~19世纪西方汉学汉语时间词收录柱状图(按年份)

从上图中可以看出,17~19世纪的汉学家们在著作中收录的时间名词和时间副词波动较大,收录的时间名词最少的卫匡国,最多的是马礼逊。而时间副词收录最少的是卫匡国,收录最多的则是艾约瑟。而助词的收录则比较平稳。对于汉语时间名词,传教士汉学家们收录的时间名词数量波动较大,马礼逊收录的时间名词最多,而专业汉学家们收录的时间名词波动较小,这其中比丘林收录的时间名词较其他三位要多。关于时间副词的收录,无论是传教士汉学家还是专业汉学家都存在明显波动,在数量方面艾约瑟和萨默斯、甲柏连孜占优势。

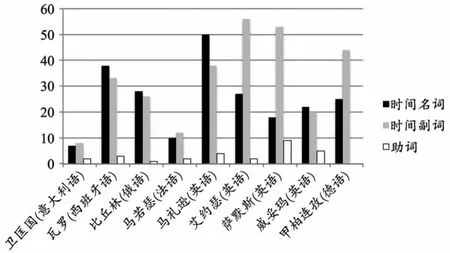

我们再从语族的角度来看,总体来说,日耳曼语族中大部分汉学家们收录的汉语时间词数量较多,当然这可能与本文列举的汉学家们多来自日耳曼语族有关。

图二 17~19世纪西方汉学汉语时间词收录柱状图(按语族)

从上图中的对比分析,我们看到汉学家们都认识到了汉语表达时间的词汇手段,列举了一些表时词,其中马礼逊、艾约瑟、萨默斯、甲柏连孜在著作中列举了大量的时间名词、时间副词和助词,他们对汉语表达时间的词汇的认识相对比较全面,艾约瑟和威妥玛列举的时间名词多是口语中经常用到的,而马礼逊和萨默斯更注重在英语语法的框架下对比汉语表时词的特点,对汉语时间名词、时间副词和助词都进行了大篇幅的描写,尤其是萨默斯,他在《汉语手册》的前言部分就评价了他之前的几部重要的汉语著作,除了在前人对时间名词、时间副词的研究基础上进行扩展之外,他还对辅助动词表达时体意义的助词进行了深入探究,他列举了9个助词:“过”“了”“完”“毕”“尽”“罢”“起”“着”“有”的语义功能和用法,并且还首次提出了“起”用在动词后能够表示动作的开始,是起始体的标志。甲柏连孜列举的时间名词和时间副词以古汉语为主,以句子为纲,在句子中介绍了时间词的功能,另外,甲柏连孜在分析古代汉语语法时也利用了19世纪普通语言学的成果,可以说《汉文经纬》是一部专业科学完整的古汉语语法著作,甲柏连孜建构了古汉语语法的语法体系,并系统揭示了古汉语语法特点。可见19世纪以萨默斯、甲柏连孜为代表的专业汉学已经开始逐步摆脱印欧语法的影响,积极关注汉语自身的特征,理性看待不同语言间语法的差异,并在汉语时间表达方式方面的研究取得了很大的进步。

另外,我们也看到,同属日耳曼语族的六位汉学家列举的表时词差异较大,笔者也尝试着从几个方面进行分析。从图中我们能够看出马若瑟与其他四位汉学家相比,列举的表时词数量明显少了很多,笔者认为这主要是因为马若瑟处于传教士汉学阶段,马若瑟即便汉语造诣较高,但他的身份仍是传教士,因此本身就只能说就对语法的认识较深,谈不上研究,而且马若瑟关于汉语时间表达方式的探究主要是在白话文部分,白话文在当时只是在口语中通行,使用范围毕竟有限。同样,威妥玛在《语言自迩集》中列举的表时词和其他两位专业汉学家相比也比较少,笔者认为,一部分原因在于威妥玛更注重的是汉语教学,《语言自迩集》就是为当时驻华人员编写的一部北京话口语教材,那么他的着眼点主要是如何让驻华人员快速掌握北京话口语,以便与人交流,因此《语言自迩集》都是以例句的形式展示汉语时间表达方式,以句子为单位,以便培养学生的语感以及综合运用句子的能力,因此,威妥玛的着眼点在于教学,希望学生掌握完整的句子,词语只是组成句子的零部件,因此他并没有像其他几位汉学家一样单独列出某些时间词,《语言自迩集》中的表时词都是通过例句展示出来的,所以时间词列举的自然比较少。

从图中我们也能看到艾约瑟、萨默斯、甲柏连孜列举的汉语表时词最多,可以说这三位汉学家在汉语语法研究方面造诣极深,他们的许多关于汉语语法研究的观点即便是在今天也有重要价值。首先,萨默斯本身就语言天赋极高,精通多门外语,他在华时期,不仅掌握了普通话,而且还精通上海方言,同时作为一名汉学家和语言学家,他自然对语法有着某种独特的认识和敏感性。而艾约瑟在华57年,先后在上海、北京、天津等地传教,不仅掌握普通话和部分地区的方言,而且也非常重视对语法理论的研究和语法特点的归纳,同时他深受西方历史比较语言学的影响,利用语言来学习语言,找出语言的规律和差异。甲柏连孜的父亲就是一位语言学家,甲柏连孜在高中阶段就已经掌握了汉语,随后又翻译了周敦颐的《太极图说》,并乐于研究汉语语法,他一方面受到了前人的影响,另一方面又积极结合当时先进的语言学理论和成果研究汉语语法。因此,三位专业汉学家对汉学时间词的认识也非常深刻,同时善于从整体出发,看到表时词之间在句法层面的联系,也看到了汉语时间结构和表达方式的特征。

四、17~19世纪西方汉学汉语表时词功能研究

通过前面的分析,我们能够看出汉学家们对汉语表时词的功能看法比较一致,他们都认识到了由于汉语缺乏形态变化,因此汉语通过大量的时间词来表示时间。汉语的时体时制意义都分布在词汇中,但是由于表时词次类众多,功能多样,因此关于汉语表时词功能的认识也经历了一个模仿屈折语语法到初步认识到汉语时间结构独特性的过程。

传教士汉学时期汉学家们比较注重汉语表时词的词汇意义和句法位置。卫匡国列举了汉语具有时间表达功能的词汇,基本上采用同拉丁语对译的方法来解释汉语时间名词和时间副词的词汇意义,并没有举出例句。但是卫匡国在列举部分时间副词时,提到了汉语时间副词有表示时间参照的作用,如:前我来(在我之前来),而提到助词时,卫匡国认为由于助词没有实在意义,因此它们的功能主要是位于动词后协助动词表示过去时和将来时。瓦罗指出汉语表达时间可通过前置时间词,如:明天早上、明年、下个月等,前置小词:将、会、已等,或者后置词完了、过了等,这些表时词都有定位时间的作用,前置词要位于动词之前,后置词要位于动词之后,或者句尾,如:了。一些时间词,如:将、已、了,可看作是时体标记。马若瑟还看到了汉语虚词在表示时间方面的重要作用,他认为汉语的过去时主要由虚词“了”“过”“完”表示,时间副词、时间名词和句子中词语前后搭配表示将来时,并且他认识到一些语气词如“也”、“矣”具有修饰时间的作用。马礼逊采用例句的形式展示了汉语表时词在句子中同动词搭配来表示时体、时制的作用,并指出一些时间副词和时间名词具有指称时间的作用。艾约瑟从实用性的角度来概括汉语的语法特征,他首先根据词是否有实在意义将词分为实字和虚字,实字在使用时有意义,例如时间名词和时间副词都有表示时间的作用,是有实在意义的,而助词只有语法意义,所以划分为虚字,助词主要位于动词后表示时间。另外名词和其他词组合时,应位于其他词语的前面,可以将位于时间名词后面的词语看作是时间名词的定格属格,时间副词则位于所修饰词前面,如:明日愁来明日当。在句子中也可以作主语,如:已是黄昏时分了。还可以位于名词前作定语,如:从前的办法好。

比丘林对汉语时间表达方式的理解存在着严重的误区,他仍以屈折语通过动词形态变化判断时间的方式来论述汉语的时间表达方式,他认为汉语的动词具有表示现在时和将来时的作用,忽略了时间词的表时功能,没有认识到汉语时间结构和时间表达方式的差异性。

相比之下,萨默斯从专业汉学的角度对汉语时间表达方式做了较为详细的划分。他首先论述了汉语复合动词的构词法,将汉语复合动词按照结构分为以下几种:

两个以上动词组合而成,后面的附加成分相当于一些语言中的不可分介词,如:听见、记得、跑进、遇见,这类动词可在后面加上“来”、“去”“了”等助词表示完成,在动词前加“将”“要”等副词表示将来时。

动词后加上动作的承受者,如:读书、吃饭、劝人,萨默斯指出这类动词在汉语中非常常见,主要是为了表意更加清晰。

无人称动词:下雨、刮风等。

反复动词:吃吃、喝喝、跳跳、谈谈等。萨默斯认为反复动词和动词重叠是两回事,反复动词表示的是动作的重复或持续,由重复根词音节形成,有时是为了突出根词的意义。

叠动动词:汉语中使用“来”“去”“上”“下”等方式表示,如:走来走去、跑上跑下等,类似于英语中的“up and down”“again and again”。

表始动词:由动词加“起来”构成,如:唱起来、喝起来,因此“起来”可以看作起始体的标记。

愿望动词:要、欲、愿,萨默斯指出愿望动词能够表示某种意愿或期望,汉语中可以使用愿望动词来表示将来时。

指小动词:动词后加上“一点儿”或在重叠动词中加“一”,这种指小动词本身能够表示动量少,用于过去时和现在时的句子中。

萨默斯认为,由于汉语缺乏形态变化,因此中国人对语气和时态的概念是完全陌生的,句子的时间意义只能通过时间副词和上下文说明。通过萨默斯对汉语动词的分类,我们也能看出动词的结构对表达时间也有一定的作用,如愿望动词能够表示将来时。但是汉语表达时间还是主要分布在时间名词、时间副词和助词身上。萨默斯认为只有时间副词能够真正地指称清楚动词的真正时态,助词能够协助动词表示时态,如:

现在时:我时常读、我现在读、我是在读。

过去时:去年我读了、先时我读了。

他认为时间副词或者表示某些特定时间的从句,都可以赋予简单动词以特定的时态意义。时间副词主要用来回答“多久、多常时间”的问题。

另外,时间名词对于表达时间也有重要作用,时间名词既可以表达时点,也可以表达时段。但是时点词和时段词的句法位置有一些限制,时点词要位于句子前面,通常放在主语之后,尤其是主语是代词时,但有时也可以放在主语之后。如:

我昨天读书了。

前三天他死了。

而表示时段的词则应当在相关词的后面,如:

前三天他不吃饭。

他死了有三天。

萨默斯还认为时间名词还对存在动词表示时间有重要意义,因为汉语中关于存在动词的时间方面的规则很少,而且协助动词表示时间的助词不能和这类动词搭配,因此时间名词能够在句子中明确指出时间,如:

往年我有钱。

来年我做富贵的。

昨天他不在。

萨默斯非常注重时间词的意义和句法位置,他认为时间词的句法位置应合乎语序规则,当句法位置改变时,整个句子的语序也会发生改变。萨默斯对汉语时间表达方式的理解相对来说比较成熟,他能够将汉语时间的表达同动词的构词方式、时间词的句法位置、语序、虚词的语法意义结合起来,对汉语时间结构的认识也明显进步了很多,并且能够将时间名词、时间副词和助词表达时间的功能和汉语不同的时体、时态结合起来,并且采用分析法描述汉语的时间表示规则,这都为当时西人学习汉语时间表达方式和理解汉语时间结构提供了有益的参考。

相比之下,威妥玛对于汉语时间表达方式的规则方面阐述不多,书中列举的时间词也多为口语,全书的理论性不强,大部分都是通过例句让读者感受汉语的时间概念,有时甚至采取直译的办法让人很难琢磨其判断汉语时体、时制的方法是什么,这也可能与该书作为口语教材的性质有关。

甲柏连孜认为汉语并没有真正用来表示动词时态的表达方式。首先,在不需要表达时间的场合则不必提及时间,如一些表达真理的句子、谚语、原理等,如:诚者、圣人之本、物之始终、而命之道也。而从外部状态通常可以识别出事件发生的确定时间,在表达过去、现在、将来发生的事件时,一般不需要表达动词的时态,因为时态可从具体的时间语或话题中涉及的人物、事物中生成,如:明日来。而当句子需要表达相当于印欧语过去、将来的时态时,汉语则习惯使用情态手段,也就是时间副词,将过去描述为业已终止、中断的,将来描述为有意图、要完成的等等。

五、结 语

通过以上的整理我们能够发现,西方汉学家对汉语时间表达方式的总体认知、对汉语词类的划分、对汉语表时词的划分和时间词功能的理解基本上还是在印欧语语法框架下进行的。无论划分词类的标准,还是时间词的功能表述都是以印欧语语法作为隐含的参照标准,他们相互之间也存在着借鉴和相互影响的地方,对汉语时间表达方式的研究呈现出不断演进的格局,后人在借鉴前人的基础上继续深化研究,并且内部之间存在着一定的继承、创新、发展的内在联系,他们尊重汉语的语法事实,不断揭示汉语的特征,并尝试摆脱母语的影响。总的来说,从17世纪开始单纯模仿拉丁语语法、到18世纪瓦罗开始认识到汉语时间表达方式的独特性、再到19世纪以马若瑟、萨默斯为代表的西方汉学家已经对汉语时间结构和时间表达方式有了理性、成熟、全面的认识,除了认识到时间名词和时间副词表达时间的重要意义外,马若瑟还率先采用例证的方法研究虚词,重点介绍和研究了汉语独有的表示时间的助词,并且提出虚词是由实词虚化而来的观点,肯定了汉语虚词在表达时间方面的作用,之后的汉学家,如马礼逊、艾约瑟、萨默斯、威妥玛、甲柏连孜等都开始着重研究和介绍汉语助词在句法中所起的时间表达作用,并尝试根据助词的变化将印欧语中完整体和非完整体的对立试用在汉语身上,虽然会有不合适的地方,但瑕不掩瑜,这种做法也未尝不是一种进步。

笔者认为,不同的语言个性差异肯定是大于共性特征的,我们没有办法完整地将具有丰富形态变化的屈折语时、体概念和理论套用在汉语身上,汉语作为典型的分析语言,无论是对时间结构的观察方式,还是汉语时间结构的表达方式都和屈折语有着显著区别,屈折语通过动词的形态变化来表现时、体关系,而恰恰相反的是,汉语最大的特点就是缺乏形态变化,但汉语则通过丰富的具有表示时间功能的词汇来描述动作情态的外部时间变化以及在时间轴上一系列的发展变化,而且相对于英语过去时与非过去时的对立、完整体与非完整体的对立关系而言,汉语表达“时”“体”关系时并没有非此即彼的对立,而且往往更加细腻、丰富,汉语关注的是一个行为变化从开始到结束的各个阶段的变化以及相应的语义特征,汉语表示“体”关系的助动词往往语法意义脱离词汇意义,但是在句法位置、功能的分布上又表现出了某些词汇意义。因此我们说,汉语中表示时间结构的概念和屈折语中的时体、时态、时制存在着一定程度的交叉,但是并不是完全重合的,对立部分大于交叉部分。这种情况下,笔者认为对汉语时间表达方式的研究应该是脱胎于屈折语时间结构及表达方式理论,萃取其精华,关注汉语本身的特征,普遍性与特殊性相结合,将重点放在汉语时间表达方式的类型学特征研究上来。

3) 搭建人车诚信评级系统,通过制定诚信评分规则,并对业务数据影响因素进行评分设定,利用高速业务数据的人车诚信评级为绿通治理工作提供更加直观的辅助决策数据。

陈 平:《论现代汉语中时间系统的三元结构》,《中国语文》,1998年第6期。

董海樱:《16~17世纪中期西方汉语研究的历史分析》,《浙江学刊》,2003年第6期。

方环海:《汉语特征研究的三个关键词》,《中国社会科学报》,2012年第7期。

房玉清:《动态助词“了”“着”“过”的语义特征及其用法比较》,《汉语学习》,1992年第1期。

佛朗西斯科·瓦罗:《华语官话语法》,姚小平、马又青译,北京:外语教学与研究出版社,2003年。

刘丹青:《语言类型学与汉语研究》,《世界汉语教学》,2003年第4期。

刘叔新:《汉语时间语义范畴的表达方式体系》,《中国语言学报》,1999年第9期。

陆俭明:《汉语词类的特点到底是什么》,《汉语学报》,2015年第3期。

陆俭明:《现代汉语时间词说略》,《语言教学与研究》,1991第1期。

马 真:《关于时间副词》,《现代汉语虚词散论》,北京:北京大学出版社,1982年。

沈家煊:《“有界”与“无界”》,《中国语文》,1995年第5期。

沈家煊:《词类的类型学和汉语的词类》,《当代语言学》,2015年第2期。

石毓智:《论现代汉语的“体”范畴》,《中国社会科学》,1992年第6期。

王松茂:《汉语时体范畴论》,《齐齐哈尔师院学报》,1981年第3期。

詹姆斯·萨默斯:《汉语手册》,方环海,于海阔译,厦门:厦门大学出版社,2013年。

张国刚:《明清传教士与欧洲汉学》,北京:社会科学出版社,2001年。

张西平:《明清间入华耶稣会士和中西文化交流》,北京:人民出版社,2001年。

郑梦娟:《中国言法》,《世界汉语教学》,2009年第3期。

周小兵:《谈汉语时间词》,《语言教学与研究》,1995年第3期。

James Summers.AHandbook of the Chinese Language.Oxford:at the university press,1863.

Joseph,Henry-Marie de Premare.Notitia Linguae Sinicae.Translatedin to English by J.G.bridgman.Canton:Printed at office of Chinesereporstory,1847.

Joseph Edkins,AGrammar of the Chinese Colloquial Language,commonly called the Mandarin Dialect.Shanghai:Presbyterian missionpress,1864.

Joseph Edkins.AGrammar of the Chinese Colloquial Language,commonly called the Mandarin Dialect(Second Edition).Shanghai:Presbyterisn Mission Press,1864.

Joshua Marshman,Elements of Chinese Grammar.Printed at themission press,1814.

Karl Gotzlaff.Notices on Chinese Grammar.Batavia:printed amission press,1842.

RobertMorrison.AGrammar of the Chinese Language.Seramport:printed at themission press,1815.

Wilhelm Lobscheid.Grammar of the Chinese Language.Hongkong:Daily Press,1864.

A Study on Characteristics of Chinese Time Expressions Methods in European Sinology

ZHANG Pinge

(Chinese Language and Culture College,Huaqiao Universty,Xiamen 361021 China)

This article bases on the point view of foreign studies which mainly explain the basic understanding about Chinese time expressionmethods of sinologists from the certain periods,then analyzes nine representative Chinese works in Western sinology research from 17th~19th century.By themeans of describing,analyzing,comparing of these nine Chinese sinology works from different languages and periods,we have a clear cognition about Chinese language time expression methods:the 9 sinologists all realized that Chinese language could use the noun of time,adverb of time,prepositional collocation and some auxiliary words to express time.Above that,we compares the general understanding,division of time expression vocabulary,function of time expression vocabulary for the convenience of seeking the progress of time expression methods in western sinology from17th~19th century.

Western sinology;time expression methods in Chinese;characteristics

H0-09

A

2221-9056(2017)11-1567-12

10.14095/j.cnki.oce.2017.11.015

2017-07-27

张品格,华侨大学华文学院教师,汉语国际教育研究生,研究方向为对外汉语教学和西方汉学。

Email:654481467@qq.com

国家社会科学基金项目“19世纪稀见英文期刊与汉语域外传播研究”(15BYY052)、教育部人文社会科学规划项目“17~19世纪欧洲汉学视野中的汉语类型特征研究”(13YJAZH021)。

感谢《海外华文教育》匿名审稿专家的意见,文中不妥之处概由本人负责。