《青楼集》的创作心态及其呈现的艺人生态

2017-12-21王亚非

王亚非

(中国艺术研究院 戏曲研究所,北京100029)

《青楼集》的创作心态及其呈现的艺人生态

王亚非

(中国艺术研究院 戏曲研究所,北京100029)

《青楼集》是一本正文只有六七千字、文字极其简练的记录元代艺人的戏曲著作。由于其产生于元代,并记录了大量非常罕见的元代演剧史料,《青楼集》一直为后世戏曲理论研究者所关注,成为和《录鬼簿》并驾齐驱的元代戏曲研究著作的“双璧”。也正因为此,学者们大多沉浸在对《青楼集》记录的元代演剧史料的爬梳中,很少将其放在更加广阔的社会背景中去考量。本文试图挖掘《青楼集》产生的时代背景与《青楼集》的创作心态之间的关系,并通过对《青楼集》序、志的分析,《青楼集》文本的阐释和《青楼集》与《录鬼簿》创作心态的比较,努力接近《青楼集》作者夏庭芝的创作动机和《青楼集》的客观呈现,以期能更深入地了解青楼艺人的生存状态。

青楼集;夏庭芝;创作心态;艺人生态

戏曲是一门综合舞台艺术,其价值的呈现是以创作者——作品——演出——观众这样一个循环系统实现的,作为文学作品其价值在“作品”阶段就已基本完成,但作为艺术品其价值才刚刚开始,而演出则是其完整价值最充分的体现。作为价值体现最充分的一个环节,演员、艺人的表现尤为重要。中国戏曲从其产生之初,就与“表演者”——巫、覡、伶、优、倡等密不可分,而随着戏曲的逐步成熟定型,“表演者”的地位更是被不断凸显,与“创作者”并驾齐驱。但由于根深蒂固的道德观念,“表演者”一直被视为“贱业”,少有记录于史册和文人作品,偶有记录也只是“余事”而已,明显区别于正统文学。纵观戏曲史,第一部有意识地对戏曲艺人进行记录并产生重要影响的著作恐怕要数夏庭芝的《青楼集》了。在这部正文只有六千九百余字的著作中,第一次把戏曲艺人当作主角来进行记载。从这个意义上讲,《青楼集》作者夏庭芝是伟大的,这部著作是开创性的。如果能从元代社会的现实、作者夏庭芝的创作意图以及所记载的艺人生态进行分析,或许更能挖掘《青楼集》的历史价值。

一、《青楼集》的创作背景

夏庭芝,字伯和,一作百和,号雪簔,别号雪簑钓隐,一作雪簑渔隐,生年约在元延祐间(1316年左右),死在入明以后。[1](P3)《青楼集笺注》的作者孙崇涛、徐宏图认为,“夏庭芝生活的主要时期,是在元代至正年间(1341-1468),生卒年不详。”[2](P3)但无论是生于延祐年间,还是主要活动于至正年间,可以肯定的是,夏庭芝创作《青楼集》时,已经是中国戏曲发展较为成熟的年代,元杂剧也已经走过了最辉煌的发展时段,涌现了大量的戏曲作家、戏曲剧目和戏曲艺人,这从《青楼集》中多次提到的“杂剧”、“南戏”、“旦”、“末”等已经非常准确的演剧名称和脚色行当可以看出。但元代见于记载的关于元杂剧的作家、艺人、作品的著述却相当罕见,钟嗣成的《录鬼簿》和夏庭芝的《青楼集》是为数不多的产生于元代的两部重要著作。

这一现象不能不与当时的社会现实和文人地位相关联。“元朝是我国历史上第一个由少数民族的统治者建立的统一政权。它对广大汉族地区的占据和统治,明显具有民族夺掠性质。”“在政治上,元朝统治者始终奉行压迫政策,他们把国民分为蒙古、色目、汉人、南人四个等级。蒙古人最尊,南人最贱。政府中军政大权,由蒙古人独揽。”“终元之世,民族对立的情绪未见缓和,加上吏治腐败,阶级压迫深重,因此,社会一直激烈动荡。”[3](P239)于此可见,元代虽是一个统一政权,但社会发展极不稳定,经济上远没有达到宋代创造的辉煌,而且上层统治者与知识阶层、底层百姓始终处于对立对抗之中。再加之对科举制度的不够重视,文人的社会理想被剥夺。“元代科举考试时行时辍,儒生失去仕进机会,地位下降,这和儒学影响力的淡化也有直接的关系。世传‘九儒、十丐’的说法不准确,但儒生被忽视,则是事实。其中相当一部分人不再依附政权,或隐逸于泉林,或流连于市井,人格相对独立,思想意识随即异动。”[3](P239)这些社会现实,一方面剥夺了文人在生活优越之余醉心于文学的可能,另一方面又激发了文人“反其道而行之”的文学自由。

元代社会现实并没有为文人创作提供优越的环境,而与此同时的又是对艺人的极大鄙弃。“宋元以及明初的户籍制度,从政治上限制了优人与其他社会阶层平等的权力,他们和妓女一样被拴牢在自己的行业里,不能脱出。元代和明初曾有一些艺人想让自己的子弟通过正常的科举道路达到改变身分的目的,遭到统治阶级的一再禁止。”“优人在日常生活中受到各种各样的歧视。例如,元代优人的日常服饰有着官方规定,不许紊乱。……如果说,禁止优人在服饰方面的铺张夸饰还有一定道理的话,那么规定优人必须穿一定颜色式样的衣服则带有侮辱性了。”[4](P122)

赵山林的《中国戏曲传播接受史》更是详细引用了《通制条格》卷三“户令”的两则圣旨,一条是:“至元十五年(1278年),中书省宣徽院呈:官豪富势之家强将成名善歌舞妆扮堪以承应乐人妇女,暗地捏合媒证娶为妻妾,虑恐失误当番承应,于七月十八日闻奏过。奉圣旨:是承应乐人呵,一般骨头成亲,乐人内匹配者,其余官人富户休强娶要。钦此。”另一条是:“至大四年(1311年)八月十八日,中书省李平章特奉圣旨:辛哈思的为娶了乐人做媳妇的上头,他的性命落后了也。今后乐人只娶乐人者。咱每根底近行的人每,并官人每,其余人每,若娶乐人做媳妇呵,要了罪过,听离了者。么道圣旨了也。钦此。”[5](P149)

由此可以看出,《青楼集》创作的社会背景是:一方面整体社会的极不稳定和文人的失魂落魄,另一方面是从官方意识形态中呈现的对艺人的鄙夷。然而与此两方面形成强烈对比的是,一方面文人在失去“仕进”之途后,反而更能自由地穿梭于勾栏瓦舍,纵情“声色”,以毕生精力创作了大量的真实反映社会现实的杂剧作品,于是才有了关汉卿这个面傅粉色、躬践排场的“锦阵花营都帅头”,于是也才有了记录大量杂剧作家的《录鬼簿》。而这些存在于《录鬼簿》中的杂剧作家大都是被抛弃于正统文人行列之外的。而另一方面则是杂剧演出的兴盛,官府的打压并没有阻碍元杂剧的演出,反而是在夹缝中催生了艺人与文人的紧密融合,不断提升艺人的表演技能,形成了压倒一切的起自底层的娱乐方式。而《青楼集》正是创作于杂剧艺术的成熟完备时期,见证了文人与艺人的巧妙结合。

二、《青楼集》的创作心态

从戏曲史的长河中看,《青楼集》的创作客观上呈现了它的独有价值,这个价值也许并不是作者所力图想要实现的。它的客观价值体现在:一是客观记载了元代艺人的演出形态和当时的社会生活情形;二是保留了大量有关杂剧、南戏、院本、诸宫调等演出类型以及脚色行当的资料,对于研究元代戏曲大有裨益;三是其中涉及到的艺人生活、史实以及与艺人相关联的诸多文学官僚演戏酬酢的记录,是研究元代社会史的重要资料。这种客观价值一定程度上是超越作者的创作本意的,而夏庭芝的创作本意正如其所说:“庶使后来者知承平之日,虽女伶亦有其人,可谓盛矣!”客观价值与作者的创作心态有着一定的距离。就文本对作者创作心态进行分析,要比从戏曲史角度考量《青楼集》的价值更能接近历史真实,也更能还原当时的艺人生态和整个社会对戏曲或者说对艺人的认识。

(一)《青楼集》序、志中体现的创作心态

在卷首的《青楼集志》中,夏庭芝谈到了《青楼集》的创作动机:

呜呼!我朝混一区宇,殆将百年,天下歌舞之妓,何啻亿万,而色艺表表在人耳目者,固不多也。仆闻青楼于方名艳字,有见而知之者,有闻而知之者,虽详其人,未暇纪录,乃今风尘澒洞,郡邑萧条,追念旧游,慌然梦境,于心盖有感焉;因集成编,题曰《青楼集》。遗忘颇多,铨类无次,幸赏音之士,有所增益,庶使后来者知承平之日,虽女伶亦有其人,可谓盛矣!至若末泥,则又序诸别录云。至正己未春三月望日录此,异日荣观,以发一笑云。[1](P7)

俞为民认为“其作《青楼集》的动机,一是追忆当年与友人招伎演戏的情景,二是有感于当时所结识的那些色艺俱绝的艺人。”[6](P107)由此可见,夏庭芝创作《青楼集》的目的更多的是为了“追忆当年与友人招伎演戏的情景”,怀念已经一去不返的“世家”生活,追溯那些“色艺表表在人耳目”的青楼艺人,应该说夏庭芝在很不经意间为我们保存了一份珍贵的元代底层艺人的生活演出资料。“夏庭芝的大半生是在居安忘虑、清恬自适的生活中度过的。”[2](P3)元末的社会动乱打乱了他的宁静生活,曾经生活优裕的夏庭芝在人生困顿之际想起了这些“路岐人”,在记录艺人演出生活情形的同时感慨人生无常,突然拉近的距离让他开始同情这些艺人。贾仲明在《录鬼簿续编》中记载:“夏伯和,号雪簑钓叟,松江人。乔木故家,一生黄金卖笑,风流蕴藉。文章妍丽,乐府、隐语极多。有《青楼集》行于世。杨廉夫先生,其西宾也。世以孔北海孟公拟之。”[7](P285)在夏庭芝的时代,伶人原本是不能作为正常人的,而夏庭芝因为家道中落与艺人生活相仿,才意识到“虽女伶亦有其人”,字里行间呈现的更多的是欣赏者的眼光。

而为夏庭芝《青楼集》作序的张择、朱经也从旁观者的角度审视了《青楼集》的创作动机,提醒大家“当察夫集外之意,不当求诸集中之名也”。

张择在《青楼集序》中说:

追忆曩时诸伶姓氏而集焉。喜事者哂之,弗究经史而志米盐琐事,质之于顽老子。曰:贤哂其易易,竟弗究其所以然者。我圣元世皇御极,肇兴龙朔,混一文轨,乐典章,焕乎唐尧,若名臣方躅,具载信史。兹记诸伶姓氏,一以见盛世芬华,元元同乐;再以见庸夫溺浊流之弊,遂有今日之大乱,厥志渊矣哉。史列《伶官》之传,侍儿有集,义倡司书,稗官小说,君子取焉。伯和记其贱者末者,后犹匪企及,况其硕氏巨贤乎?当察夫集外之意,不当求诸集中之名也。伯和拜手曰:先生知予哉

而朱经在《青楼集序》中说:

惜乎!天憗将相之权,弗使究其设施,回翔紫薇,文空言耳。扬州旧梦,尚奚忆哉?今雪蓑之为是集也,殆亦梦之觉也。不然,历历有青楼歌舞之妓,而成一代之艳史传之也。雪蓑于行,不下时俊,顾屑为此。余恐世以青楼而疑雪蓑,且不白其志也,故并樊川而论之。噫!优伶则贱艺,乐则靡焉。文墨之间,每传好事;其湮没无闻者,亦已多矣。黄四娘托老杜而名存,独何幸也!览是集者,尚感士之不遇。[1](P15)

这两位作者不无感慨地说“记其贱者末者”、“优伶则贱艺,乐则靡焉”,而且生怕夏庭芝被人误解,“窃惟雪蓑在承平时,尝蒙富贵余泽,岂若杜樊川赢得薄幸之名乎。然樊川自负奇节,不为龊龊小谨,至论列大事,如《罪言》、《原十六卫》、《战守二论》、《与时宰论兵》、《论江贼书》,达古今,审成败,视昔之平安杜书记为何如邪?”可见真是用心良苦。而这也正说明,连《青楼集》的创作者夏庭芝和为之作序的张择、朱经都是如此心态,更别说当时的整个社会心态。真正如关汉卿一样“面傅粉色”“躬践排场”,将艺人视作与自己一样之人的文人不能说没有,只能说极少。

(二)《青楼集》文本叙述中呈现的创作心态

正文六千九百余字的《青楼集》除了几篇叙述到主人公的逸闻轶事外,大多数关于艺人的篇幅都是极其短小的,从姓氏、技艺、身世以及文人墨客的赞赏等方面罗列艺人,除极个别提到姓名外,大多数仅有艺名或者仅知道姓氏。

最短者如燕山景一条:

燕山景,田眼睛光妻也,夫妇乐艺皆妙。[1](P39)

除了夫妻双方的艺名和对表演艺术的一句“乐艺皆妙”外,其他概无所知。

最长者如刘婆惜一条:

刘婆惜,乐人李四之妻也,与江右杨春秀同时。颇通文墨,滑稽善舞,迥出其流,时贵多重之。先与抚州常推官之子三舍者交好,苦其夫间阻。一日偕宵遁,事觉,决杖。刘负愧,将之广海居焉,道经赣州。时有全普庵拨里字子仁,由礼部尚书,值天下多故,选用除赣州监郡。平日守官清廉,文章政事,杨历台省,但未免耽于酒色。每日公余,即与士夫酣饮赋诗,帽上常喜簪花,否则或果或叶,亦簪一枝。一日刘之广海,过赣,谒全公。全曰:“刑余之妇,无足与也。”刘谓阍者曰:“家欲之广海,誓不复还。久闻尚书清誉,获一见而逝,死无憾也。”全哀其志而与进焉。时宾朋满座,全帽上簪青梅一枝,行酒,全口占《清江引》曲云:“青青子儿枝上结”,令宾朋续之。众未有对者,刘敛衽进前曰:“能容妾一辞乎。”全曰:“可”。刘应声曰:“青青子儿枝上结,引惹人攀折。其中全子仁,就裹滋味别。只为你酸留意儿难弃舍。”全大称赏,由是顾宠无间,纳为侧室。后兵兴,全死节,刘克守妇道,善终于家。[1](P38)

我们看到的并不是刘婆惜作为艺人的技艺如何精湛,或者她演出的相关剧目和演出情形,反而是让人深感悲凉的逸闻轶事。虽然,刘“克守妇道,善终于家”,可其经历的“事觉,决杖”以及全子仁“刑余之妇,无足与也”的痛斥,更可见其生命的悲凉。没有例外,凡是文字较长的条目,均记载的是艺人被纳于侧室、参与文人宴会、经历的人生悲剧,虽有些记载表现了艺人的聪明和机警,但大多却是对不幸生活的记载。而在这样的叙述方式中,我们看到的是夏庭芝作为一个记录者冷静客观的笔法。字里行间,我们看到了艺人们为生活而进行的反抗和斗争,也看到了艺人在强权之下的无奈和悲凉,更看到了文人墨客把艺人当作“玩意儿”的卑劣心态,但却很少看到类似于关汉卿那样发自内心的悲悯和同情。

《青楼集》的叙述方式是冷静和客观的,让人体会到透入骨髓的悲凉之感,这些艺人在夏庭芝笔下被赞赏的是:“歌舞绝伦,聪慧无比”、“美姿色,善谈笑”、“姿色端丽,而举止温柔”、“妆旦色,貌艺为最”、“色艺无比,举止温雅”、“湖州角妓,美姿容”、“美姿色,善歌舞”、“善歌舞,美风度”、“俱有姿色”、“姿容丰格,妙于一时”、“姿容姝丽,意度闲雅”、“美姿容,善讴唱”、“金陵名姝也,妙歌舞,善谈谑”、“一目眇,四体文绣”、“貌不甚扬,而体态温柔”、“色艺无双”、“色姿艺并佳”、“姿色妩媚,歌韵清圆”、“姿容伟丽”、“姿色不逾中人”、“赋性聪慧,色艺俱绝”,等等,完全是一种“招伎演戏”时欣赏的心态。通过对文本的分析,可以看到,《青楼集》的客观价值是通过作者夏庭芝冷静客观的笔触形成的,《青楼集》在戏曲史上的独有价值是不应怀疑的,但从叙事学的角度考察《青楼集》的创作心态,更能让我们感受那个时代戏曲艺人的生态现实。

(三)《青楼集》与《录鬼簿》的创作心态比较

客观上,《青楼集》与《录鬼簿》的戏曲史价值不相伯仲,它们一个从演员的角度考察戏曲发展,一个从作者的角度考察戏曲的成就,而这两个方面又恰恰是戏曲史研究中非常重要的两个方面。正如俞为民所说:元代北曲杂剧的繁荣,除了作家的功劳外,也离不开戏曲演员的作用。而《青楼集》便是一部记载演员生平和表演技艺的论著,它与钟嗣成所著的记载元代戏曲作家与作品的《录鬼簿》合称为元代戏曲论著的双璧,是研究元代戏曲表演的重要文献。[6](P106)廖奔也在《中国戏曲史》中说:元代杂剧女艺人值得荣幸的是,有一位世家子弟叫做夏庭芝的为她们写了一本传记式的书《青楼集》,使得许多人的姓名事迹得以保留下来。[8](P218)从客观上或者说从戏曲史的角度讲,《青楼集》与《录鬼簿》的价值是同等重要的,但如果从文本角度分析的话,《青楼集》与《录鬼簿》的创作心态确实是有一定差距的。

钟嗣成在《录鬼簿序》中,强调了自己的创作动机:

人之生斯世也,但以已死者为鬼,而不知未死者亦鬼也。酒罂饭囊,或醉或梦,块然泥土者,则其人与己死之鬼何异?此固未暇论。其或知义理,口发善言,而于学问之道,甘于暴弃,临终之后,漠然无闻,则又不若块然之鬼为愈也。予尝见未死之鬼,吊已死之鬼,未之思也,特一间耳。独不止天地开辟,亘古及今,自有不死之鬼在。何则?圣贤之君臣,忠孝之士子,小善大功,著在方册者,日月炳焕,山川流峙,及乎千万劫无穷已,是则虽鬼而不鬼者也。余因暇日,缅怀故人,门第卑微,职位不振,高才博识,俱有可录,岁月弥久,湮没无闻,遂传其本末,吊以乐章。复以前乎此者,叙其姓名,迷其所作。冀乎初学之土,刻意词章,使冰寒于水,青胜于蓝,则亦幸矣。名之曰《录鬼簿》。嗟乎!余亦鬼也,使已死未死之鬼,作不死之鬼,得以传远,余又何幸焉?若夫高尚之士,性理之学,以为得罪于圣门者,吾党且啖蛤蜊,别与知味者道。[9](P109)

“余亦鬼也”,钟嗣成是自觉把自己与被社会抛弃的剧作家视为同一阶层的,目的是要“使已死未死之鬼,作不死之鬼,得以传远”。而“若夫高尚之士,性理之学,以为得罪于圣门者”,又把自己与上层统治者、自命清高的知识阶层、道貌岸然的道学家区别开来,而“吾党且啖蛤蜊,别与知味者道”,简直是发自肺腑的呐喊之语。虽然,《录鬼簿》同样非常简单,但从钟嗣成为剧作家所做的弔词和字里行间所透出的悲伤、惋惜之情可以看出,《录鬼簿》的创作心态是充满热情的。而这恰恰有别于夏庭芝的《青楼集》。当然不可否认的是,正是由于夏庭芝有别于钟嗣成的创作心态,让《青楼集》以一种冷静叙述的方式记录了诸多艺人演出之外的生活轶事,而这些生活轶事又恰恰真实反映了当时的社会现实,让我们除了可以通过戏曲艺人演出形态和戏曲欣赏风尚探索杂剧发展兴盛的原因外,又多了一个可以深入探索的角度。

“如果说钟嗣成的《录鬼簿》通过对杂剧作家及其所创作的剧目的记载,真实地反映了元代杂剧的繁荣情形,那么夏庭芝的《青楼集》是通过对杂剧艺人及其表演技艺的记载,让后人窥见‘盛世芬华,元元同乐’的盛况。”[6](P106)但这“盛世芬华,元元同乐”是用艺人的血泪换来的。

三、《青楼集》中的艺人状态

艺人的生存状态总是与他们所处的时代、他们表演的环境、他们的生活处境以及他们的人生际遇等方面密切相关的,时代决定了《青楼集》艺人的整体风貌,环境影响着当时的艺术水准和欣赏风貌,生活处境和人生际遇又揭示了《青楼集》艺人的个体人生。透过这些时代、环境、处境、际遇所展示的艺人生存状态,可以整体把握元杂剧的演出形态以及杂剧艺术的成熟程度。

本文前两部分分析了《青楼集》创作的社会背景和作者夏庭芝的创作心态,大体可以认识当时艺人的生存和表演空间。而就《青楼集》文本进行归纳分析,则可以进一步从演出环境、生活处境和人生际遇等方面梳理《青楼集》艺人的生存状态。

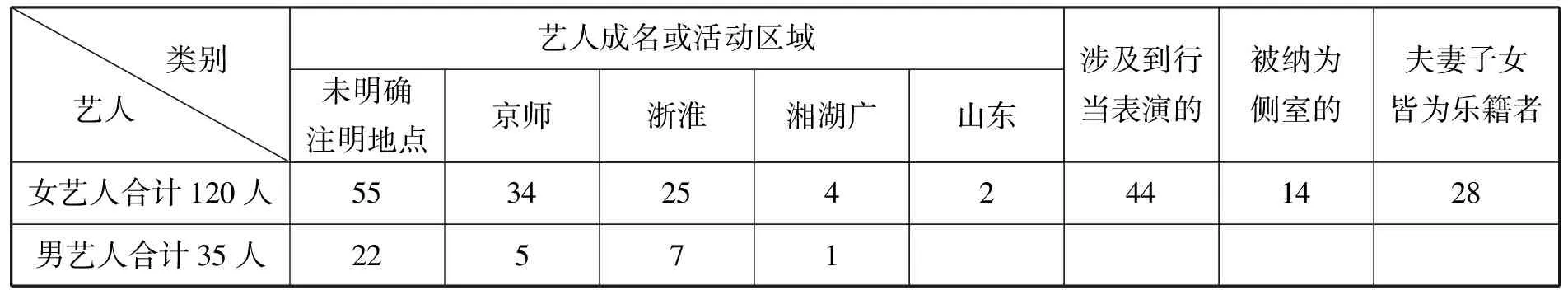

《青楼集》艺人相关情况的统计表格*注:由中国戏曲研究院编著的《中国古典戏曲论著集成》对《青楼集》的各种版本进行了分析,其中,根据明钞说集本统计,书中记录的女艺人共120位,而根据叶德辉辑《双梅景阁丛书》本统计,书中记述的女艺人共118人;同时代的男演员35人(其中多数是女演员的丈夫)。

根据上表显示的120位女演员和35位男演员的相关统计,涉及到艺人的活动地点、行当表演、个人际遇和家庭情况,大致可以从演出形态、社会地位、人生悲剧等几个方面分析艺人的生存状态。

关于演出形态,首先可以从艺人的活动区域进行分析。在涉及到的男女艺人中,明确注明活动区域的,有京师34人,分别是:张怡云、曹蛾秀、解语花、南春宴、李心心、杨奈儿、袁当儿、于盼盼、于心心、吴女、燕雪梅、牛四姐、周人爱、玉叶儿、瑶池景、贾岛春、王玉带、冯六六、玉榭燕、王庭燕、周兽头、刘信香、国玉第、玉莲儿、樊事真、王巧儿、连枝秀、闽童、赵梅哥、和当当(女鸾童)、一分儿、孙秀秀、大都秀;浙淮25人,分别是杜妙隆、天锡秀(女天生秀)、赐恩深、张心哥、于四姐、朱春儿、赵偏惜、小玉梅(女匾匾、孙女宝宝)、赵真真(女西夏秀)、李芝仪(女童童、次女多娇)、小国秀、事事宜、张童童、喜温柔、小春宴、事事宜、芙蓉秀、翠荷秀、樊香歌;湘湖广4人,分别为金兽头、汪怜怜、般般丑、帘前秀;山东有真凤歌、金莺儿2人。而大部分并未明确注明活动区域,大约有55人,分别是:梁园秀、珠帘秀、赵真真、杨玉娥、刘燕歌、顺时秀、小娥秀、喜春景、聂檀香、宋六嫂、秦玉莲、秦小莲、司燕奴、班真真、程巧儿、李赵奴、天然秀、张玉梅(儿媳蛮婆儿、孙女关关)、王金带、魏道道、赛帘秀、周喜歌、王奔儿、时小童(女童童)、平阳奴、郭次香、韩兽头、王玉梅、李芝秀、朱锦绣、杨买奴、张玉莲(女倩娇、粉儿)、李娇儿、张奔儿、龙楼景、丹墀秀、芙蓉秀、赛天香、陈婆惜(女观音奴)、米里哈、顾山山、李真童、刘婆惜、燕山景、燕山秀、荆坚坚、孔千金(儿媳王心奇)、李定奴。虽然这55人在《青楼集》中未明确注明活动或成名区域,但在文人墨客的酬酢诗文和曲词中,我们还是可以大致了解这些青楼艺人大都生活、活动在京师和附近区域。而即便是注明活动区域的,也只是说明她们成名或当时活动于该区域,并不一定代表她们就驻扎于此处。通过对这些青楼艺人活动区域的分析,一方面可以想见当时元杂剧的形成、发展、兴盛是紧紧围绕“京师”这一政治经济活动中心,并以此为中心向浙、淮、湘、湖、广、山东等区域辐射,而这与钟嗣成《录鬼簿》所涉及的杂剧作家的活动区域是相一致的,也从一个侧面印证了元杂剧的发展轨迹。另一方面,虽然这些青楼艺人的活动区域有的有明确标注,有的没有明确标注,但无论明确还是不明确,对于这些青楼艺人来说,生活的常态则是漂泊各地。正像“翠荷秀,自维扬来云间”,“小春宴,姓张氏,自武昌来浙西”,在当时的社会条件下,这些青楼艺人为了生存不得不在不同区域辗转奔波。而最具说明性的也许是“李芝仪”一条,“李芝仪”本是“维扬名妓也,工小唱,尤善慢词”,与当时的中丞王继学有来往,而其女童童“善杂剧,间来松江,后归维扬,”“次女多娇,尤聪慧,今留京口”,维扬、松江、京口,对这些青楼艺人来说,一生居无定所,为生活扮演着“路岐人”的角色奔波于各地,为生活辗转于官僚文人的宴会酬酢之上,这可能才是她们真实的生存状态。

关于演出形态,可以从青楼艺人的行当表演来进行分析。在这120位坤角演员中,明确涉及到行当表演的有44人,涉及的男女演员行当有旦、花旦、温柔旦、风流旦、小旦色、角妓、末、软末泥、外脚、末泥、驾头、副净色,这其中既有符合杂剧一人主唱演唱方式的旦、末两种脚色,也有处于配角地位的驾头、副净、外脚等脚色,更有对旦脚的详细分类:花旦、温柔旦、风流旦、小旦色,可见当时杂剧演出体制已经相当完备,也相应要求演员必须“技艺超群”或者同时具备多种技能,才能在杂剧演出中崭露头角。涉及到的表演内容,仅仅杂剧就有闺怨杂剧、驾头杂剧、绿林杂剧、花旦杂剧、文楸握槊之戏,虽然还没有达到朱权对杂剧的十二科分类那么精细,但已经很自觉地根据杂剧文本内容对表演进行有意识的区别,这一方面能通过精细化的分类满足不同观众的喜好,另一方面也促使演员根据自身所长选择演出剧目,促进杂剧演出的精细化。杂剧是《青楼集》涉及到的主要戏剧样式,已经成为当时的主要表演形式,而除杂剧之外的其他表演类型还有:南戏、诸宫调、院本、歌舞、小唱、慢词、谈谑、调话、合唱、戏曲小令,这其中有些是强调唱的,如诸宫调、小唱、慢词、合唱、戏曲小令,有些是强调说的,如谈谑、调话,而“歌舞”无疑是强调歌唱、舞蹈并重的,包含了中国古典戏曲所能涉及到的所有形式。演出行当和表演类型是艺人生态中最为重要的内容,但这只是青楼艺人表演的外在形式,涉及到她们的内在表演,《青楼集》主要从色、艺两个方面进行阐释。关于“色”,《青楼集》使用频率最高的词就是“色艺双绝”、“色艺俱佳”,“色”总是与“艺”紧密相关的,是塑造形象的必要手段,“色”佳自然在表演中就会更胜一筹,这与历代戏曲对旦脚演员的要求是一致的,也说明当时文人墨客们的欣赏心态和整个社会的欣赏风尚,而对“色”的关注又总是和“狎妓”等变态心理相仿佛的。当然,《青楼集》对那些“色姿”并不出众的演员也给予了一定的肯定,例如:周喜歌、王奔儿、王玉梅、陈婆惜,她们虽然貌不甚扬、身背微偻、身材短小,但她们或是声韵清圆、或是声遏行云、或是能弹唱鞑靼曲,具有高超的技艺,但这毕竟不是《青楼集》艺术的主要部分。关于“艺”,《青楼集》主要从歌唱、舞蹈、表演、演奏、谈谑等方面来说明她们的艺术水准,她们或是“善歌舞”、或是“善唱诸宫调”、或是“杂剧为闺怨最高”、或是“驾头诸旦本亦得体”、或是“歌韵清圆”、或是“长于驾头杂剧”、或是“精杂剧”、或是“花旦驾头,亦臻其妙”、或是“长于绿林杂剧”、或是“妆旦色有不及焉”、或是“尤善文楸握槊之戏”、或是“善绿林杂剧”、或是“旦末双全”、或是“当时旦色号为广记者,皆不及也”、或是“花旦杂剧特妙”、或是“专工南戏”、或是“而专工贴旦杂剧”、或是“妆旦色”、“或是善唱工于花旦杂剧”、“或是善拨阮”……这其中,有些艺人是“一专”,有些艺人是“多能”。“一专”者,他人“皆不及也”;“多能”者,唱、弹、演皆通。关于“色”、“艺”的论述,充分说明此时的元代杂剧艺术已经相当成熟,其艺术形态已经逐渐完善,脚色行当已经日臻完备,这也同时要求艺人们必须精益求精,或精于一行,或“旦末双全”,只有如此才能在激烈的竞争中生存下来。“《青楼集》记述的杂剧演员的事迹,虽然十分简略,却可从中窥见当时杂剧著名演员在艺术上所达到的历史成就。”[10](P320)

关于社会地位,《青楼集》涉及到的120位女演员和35位男艺人中,他们多数只有艺名而无真实姓名。而关于《青楼集》演员的名字,使用频率最高的词是“秀”,使用18次,其次是“儿”、“童”、“奴”、“真”、“景”,分别是10次、7次、6次、5次、4次,除此之外,她们的艺名大多用一些重叠、通俗的词语表示。这些使用频率较高的词语,一方面是青楼艺人通过这些简单通俗的名字更容易被社会名流和勾栏关注、记住,扩大演员的知名度。另一方面,也是一种社会心态的反映,这些艺名大多又与“目”、与“看”有关,与“色”有关,因为这些艺名并不一定都是艺人本人所起,有许多为好事文人和官僚所起,这也从一个方面反映了社会对青楼艺人的看法。再者,这些青楼艺人有艺名而无真实姓名的情形与他们的身份地位有着直接的关系。“在元代,戏曲艺人不能用本姓本名,只许用‘乐名’(即艺名)。”[11](P59)从称呼来看,艺人是“倡优、娼夫”。可见,没有姓名已是正常的,是有“制度”要求的。艺人地位之卑,由此可见一斑。

关于人生悲剧,《青楼集》在以极其简洁的“史传”笔法记录的青楼人物中,客观地、冷静地、真实地再现了这些青楼艺人的人生悲剧。《青楼集》明确记载的有14位艺人被纳为侧室,虽然她们中有“善终”的,但大多数却依然是“复入乐籍”或“髡发为尼”,结局非常悲惨。例如:喜春景、王金带、王巧儿、樊事真、刘婆惜、天然秀、金兽头、王奔儿、李芝秀、张玉莲、汪怜怜、李真童、顾山山、李奴婢,她们最初通过重重阻碍嫁于官僚、文人,但最终又“复落乐部、复为娼、再占乐籍、复居乐籍、休还、流落江湖、复为道士、髡发为尼”,难有善终。这其中最为凄惨的莫过于樊事真,《青楼集》记载:“樊事真,京师名妓也。周仲宏参议嬖之。周归江南,樊饮饯于齐化门外。周曰:‘别后善自保持,毋贻他人之俏。’樊以酒酬地而誓日:‘妾若负君,当刳一目以谢君子。’亡何,有权豪子来,其母既迫于势,又利其财;樊则始毅然,终不获已。后周来京师,樊相语曰:‘别后非不欲保持,卒为豪势所逼,昔日之誓,岂徒设哉?’乃抽金篦刺左目,血流遍地。周为之骇然,因欢好如初。好事者编为杂剧,曰《樊事真金篦刺目》,行于世。”对于这些青楼艺人,她们最好的命运也许就是“嬖之”、“侧之”、“纳之”,只能作为一个有权有势的官僚文人的陪衬物,想要获得一定的社会地位是绝对不可能的。但即便是这样,她们也愿意为此做出牺牲,甚至付出生命代价,所以才有了樊事真的“金篦刺目”、汪怜怜的“髡发为尼”、李真童的“复为道士”,让我们看到了青楼艺人的血泪史。而那些文人官僚的态度又是什么呢?周仲宏的“别后善自保持,毋贻他人之俏”,全子仁的“刑余之妇,无足与也”,俨然是用一种漠视的态度审视这些青楼艺人,更别说那些众多将青楼艺人当作“玩物”的酬酢宴席上的文人官僚。“元代杂剧艺人由于身隶乐籍,受到官府辖治,所以随时可以被官府喊去承应而不付报酬,所谓‘官身’。”[4](P124)在当时的社会,“艺人们历尽艰难,备受歧视,饱尝辛酸,这是何等的不幸!女艺人一到晚年,或为妾,或为尼……那些倒毙在街头、荒野的艺人,其命运就更惨了。”[11](P57)元代戏曲艺人在冷酷的封建压迫下不幸成为统治阶级的娱乐品,她们没有社会地位,她们没有演出自由,她们甚至连被别人纳为侧室的自由都没有,命运是非常悲惨的。

关于人生悲剧,还可提到的就是《青楼集》涉及到的家庭成员皆为乐籍的情况。《青楼集》明确记载的有28人夫妻子女甚至女儿女婿皆为乐籍。例如:梁园秀、牛四姐、宋六嫂、瑶池景、贾岛春、张玉梅、时小童、赵偏惜、朱锦绣、小玉梅、杨买奴、赵真真、李娇儿、张奔儿、赵梅哥、事事宜、李芝仪,他们有的是夫妻双方为杂剧演员,而更多的情况则是母女均为杂剧演员,还有一部分夫妻子女女婿均为杂剧演员的。当然,应该说这个数字只是一个代表,因为元代“制度”规定,乐人只能互通婚姻,每一个艺人都代表的是一个艺人家庭,终生不能脱籍,这是何其不公平!“元代戏曲艺人,一般称为‘路歧’……他们大都出身于贫穷的家庭,往往夫妻子女以至媳妇、女婿,都沦为艺人。”[11](P53)这就是现实的写照。在元代,戏曲艺人“原是玩意儿”,艺人不被当作人看待,他们被人任意欺侮,供人享乐。而且,这并不是少数人的下流行为,已然成为一种恶劣的社会风气,从宫廷、贵族、官僚、土豪劣绅、富商大贾以至纨绔子弟,上行下效、同恶相济,他们把自己的欢乐,建筑在艺人的痛苦之上。由此可见,当时这些青楼艺人们所处的恶劣环境,也就注定了她们的人生悲剧。

总之,《青楼集》从客观上讲是一部关于艺人的杰出著作,它不仅记录关于艺人演出的相关资料,还从表演的角度记录了元杂剧的艺术成就,更记录了当时与艺人相关的社会现实,在戏曲史上与《录鬼簿》成为双壁,是当之无愧的。但我们应该看到,《青楼集》又是一部用艺人血泪编撰的资料,而夏庭芝客观的创作心态从另一方面更加映衬了社会对艺人的排斥和艺人地位的卑下。

[1]夏庭芝.青楼集[A].中国古典戏剧论著集成(二)[M].北京:中国戏剧出版社,1959.

[2]孙崇涛,徐宏图.青楼集笺注[M].北京:中国戏剧出版社,1990.

[3]袁行霈.中国文学史[M].北京:高等教育出版社,1999.

[4]廖奔,刘彦君.中国戏曲发展史(第2卷)[M].太原:山西教育出版社,2000.

[5]赵山林.中国戏曲传播接受史[M].上海:上海人民出版社,2008.

[6]俞为民,等.中国古代戏曲理论史通史(上)[M].北京:中华书局,2016.

[7]贾仲明.录鬼簿续编[A].中国古典戏曲论著集成(二)[M].北京:中国戏剧出版社,1959.

[8]廖奔.中国戏曲史[M].上海:上海人民出版社,2014.

[9]钟嗣成.录鬼簿[A].中国古典戏曲论著集成(二)[M].北京:中国戏剧出版社,1959.

[10]张庚,郭汉城.中国戏曲通史[M].北京:中国戏剧出版社,2006.

[11]徐扶明.元杂剧艺术[M].上海:上海古籍出版社,2014.

2017-06-12

王亚非(1981-),男,河南焦作人,博士研究生,主要研究方向是中国戏曲史。

I206.2

A

1001-0238(2017)04-0067-08

[责任编辑:邦显]