临清城垣“三修”及与漕运关系略考

——基于对清代临清方志文献的研究

2017-12-21周广骞

周广骞

(上海大学 文学院,上海 200444)

临清城垣“三修”及与漕运关系略考

——基于对清代临清方志文献的研究

周广骞

(上海大学 文学院,上海 200444)

明清两代为临清的发展、繁荣期。随着京杭大运河漕运的畅通,临清在漕粮运输、商品集散等方面日趋居于重要地位。修建城垣在临清城市建设和发展中具有巨大的作用和深远的影响。本文利用清代至民国临清地方志中关于城垣修筑方面的资料,充分结合其他相关文献,梳理了临清修筑城垣的三个阶段,并从维持漕运、保护商民、外敌入侵及农民起义等方面,分析了临清修筑城垣的动机、作用及意义。

临清;城垣;修筑

方志以记载一方之事为主,具有鲜明的地域色彩。仓修良称:“大运河所通过的各府、县,所修方志对于运河或漕运记载总是特别详细,……这些内容非运河沿岸的府、州、县志,自然就不会有记载了”[1](P79)。临清未设州以前的志书已无可考见,明嘉靖四十年(1561年)知州方元焕纂《临清州志》十卷,今已不传。清代以来,临清凡四修方志,且均为地方官员奉上司之命编修。康熙十一年(1672年),“俞旨修志,宪檄行州”[2],知州于睿明遂编《(康熙)临清州志》。高晋《(乾隆)临清州志序》称:“既命儒臣编纂通志,复俾郡县随宜采辑,以备陈风”[3],则《(乾隆)临清州志》实与编修《通志》前后相关。乾隆四十二年(1777年),“部檄曰其修州志,顷宪檄又督催严”[4],故有《(乾隆)临清直隶州志序》之修。《(民国)临清县志》则因“二十二年夏郡人议修县志,复奉省政府通令规定修志大纲”[5]编纂而成。

其中康熙十二年(1673年)《临清州志》四卷,因“宪行限促,乃就方志漫加改削”,故“不逮前志远矣”[3]。乾隆十四年(1749年),王俊再修州志,凡十二卷,“是书原本方志,于通志兼有参正”[3]。此处所指《通志》为岳濬、法敏修《山东通志》,该《通志》“宁核毋滥,宁朴毋华,宁慎毋速”[6],具有较高的文献价值。乾隆四十一年(1776年)临清升直隶州后,张度、邓希曾承上宪之命,编修《乾隆直隶州志》十一卷。民国建立后,临清撤州设县。民国二十三年(1934年),张自清修《临清县志》,“诸君子博访周咨,阅时三载,一再易稿,旧者宜补补之,新者宜增增之”[5],以民国中记事为详。据此可见,自明代以至民国,临清凡五修志书,其中四部存世。其修志之勤、保留志书之多、记述内容之丰富,与沿运城市相比毫不逊色。

临清地处汶河、卫河交汇之处,原为县,元属中书省燕南河北道,明属山东布政使司东昌府,弘治二年(1489年)升为州,领馆陶、丘县。清属东昌府,不领县;乾隆四十一年(1776年)升直隶州,辖武城、夏津、丘县。明初定都南京,“江西、湖广之粟浮江直下,浙西、吴中之粟由转运河(即吴越运河),凤泗之粟浮淮,河南、山东之粟下黄河”[7](卷八五),各地漕粮供给京师均非常便利。为供给北部边疆驻军所需,“海运饷北平、辽东为定制”[7](卷八五),此时临清的漕运枢纽地位尚未凸显。洪武二十四年(1391年),“河决原武(今河南原阳县),漫安山湖而东,会通(河)尽淤”[7](卷八五),临清以南的运道完全中断。因受元末明初战乱影响,今山东、临清一带人口锐减,异常萧条。刘基《过东昌有感》云:“白杨号悲风,蔓草杳漠漠。但见荆棘丛,白骨翳寒箨。”[8](卷十三)即为对明初山东一带的真实写照。明成祖即位后,经过宋礼等人的精心治理,山东境内漕“道大通,浅船约万艘,(每艘)载约四百石,(漕)粮约四百万石,浮闸,从徐州至临清,几九百里,直涉虚然”[9](P2)。此后,朝廷罢陆、海运,每年漕粮四百万石均由京杭运河运输。因“临清乃会通河之极处,诸闸于此乎尽,众流于此乎会,且居高临下,水势易泄而涸速。是凡三千七百里之漕河,此其要害也”[10](卷十四),成为漕粮北运的必经之路,地理位置非常重要。顾炎武认为山东要塞之地有五,而临清为最,即因为“积贮,天下之大命也”,如有“不逞之徒乘间窃发,八百里中,泥丸可塞也”[11](卷十九)。(清)贺王昌《(康熙)临清州志序》称临清为“东郡名区,西北控燕赵,东接齐鲁,南界魏博,河运直抵京师,水陆交冲”[2],均对临清不可替代的地位作了精当的概括。

临清的兴衰与运河息息相关,运河对临清有多方面的影响。随着临清成“为漕挽之喉,为萃货之腹,舟车络绎,商贾辐辏。夫天下之行旅出乎其涂,岿然一重镇矣”[4],加强临清城防亦逐渐为各级官员所关注。在上述今存四部临清方志中,关于运河城垣修造的记述散见于建置、食货、宦迹、艺文等不同部分。这些资料对于研究山东运河城市城垣建设及城市建筑特色,具有较大的典型意义。以下主要通过临清方志,并结合相关文献,对临清修造城垣情况及原因略加考证。

一、建城之始:广积仓城

朱元璋驱逐元朝势力,山东纳入明朝版图,“洪武己酉(二年,1369年),徙县治汶、卫环流之中,未城”[2](卷一)。此处之“汶、卫环流”即为后世之临清中州。明永乐中,漕运实行支运法,由百姓运粮就近交纳给各仓,再由官军从各仓支取,运送至京、通二仓。临清作为汶、卫合流之地,逐渐成为重要的贮粮基地,永乐十三年(1415年),在临清设户部督饷分司,“仓三,曰广积,曰临清,廒八十一连,连十间;曰常盈,廒二连,百间”[3](卷三)。(明)户部主事胡尧元《仓部题名记》云:“临清南引徐淮,北迆德津,据要而中居之,岁受山东、河南之赋几三十万,以节漕力,以望京储,厥惟重哉!”[3](卷三)因此朝廷于“靖难后,会通渠北置广积仓城”[2](卷一),即为临清建城之始。

初具规模:临清砖城

漕运的畅通,带来了临清商业的逐步繁荣。永乐二十一年(1423年),陈济称:淮安、济宁、东昌、临清、德州、直沽,商贩所聚。明户部主事郭应聘《重建玉音楼记》云:“我国家统一区宇,军国之费寖广,而任土之供或匮于给。乃度商贾舟车之会,置署命官,以榷其利,……清源其一也。”[3](卷三)随着临清逐步发展成为运河沿岸重要的商业和手工业城市,加强临清防卫已经相当迫切。特别是正统十四年(1449年),明英宗在土木之变中被俘后,明朝面临瓦剌铁骑南侵的巨大危险。当时有民间传言称,北兵曾到宁晋泊内踏看水草,扬言去临清抢掳,宣府、怀来、山西蔚州及白羊、紫荆关口总兵、守备等官员也先后多次上奏北兵意图大举入侵的情形。在瓦剌南侵的巨大威胁下,京师九门戒严。为防范北兵越长城南下、危及运河漕运,兵部尚书于谦在积极主持北京防务的同时,“议临清当城,以平江侯陈豫、都御史孙曰良治其事”。[2](卷一)(明)吏部尚书王直亦对修建临清城垣非常认可,其《临清建城记》称:“财赋虽出乎四方,而输运以供国用者,必休于此而后达;商贾虽周于百货,而懋迁以应时需者,必藏于此而后通。其为要且切也如此,而可以无城池兵戎之保障乎?”[3](卷三)陈豫、孙曰良因广积仓城建城,“故其西北特出,缘仓基也,俗谓之幞头城。城高四寻,广三寻,围九里百步,甃以甓。为门四,东威武,南永清,西广积,北镇定。”临清砖城防御设施完备,“正隅为戍楼八,戍铺四十六,人马陟降处为蛾眉甬道,外凿湟,周匝深广皆九尺”。[2](卷一)从王直此篇记文可知,朝廷官员修建临清城垣,已经从建造广积仓城时的单纯保护漕粮,转变为在护漕的同时兼顾商民,商业发展已经逐步成为临清修建城垣必须考虑的因素。

二、最终定型:临清土城

临清砖城建于会通河东岸,城周仅9里余,粮仓占地四分之一,其余多为衙署,发展工商业的空间很小。而“州四方贸易地,溯河之民生聚日衍,城居不能十一”[2](卷一),商贾列肆于城外的越来越多。会通河在靠近卫河处分为两支,分别在南北两处流入卫河,因此在会通河与卫河之间形成了一块周围环水的狭长陆地,市肆林立栉比,著名的临清鳌头矶即在中州。《(乾隆)临清州志》称“鳌头矶在中州东起处,砌石如鳌头突出,筑观音阁其上,旧闸二、新开闸二各分左右如足”[3](卷十),鳌头矶附近,均为临清最繁华的商业区。李东阳《过鳌头矶》诗称:

十里人家两岸分,层楼高栋入青云。官船贾舶纷纷过,击鼓鸣锣处处闻。

折岸惊流此地回,涛声日夜响春雷。城中烟火千家集,江上帆樯万斛来。[5](卷十一)

对临清中州一带的繁华景象进行了非常生动精细的描绘。此外,临清砖城以南的中州不仅商民聚集,朝廷也相应设立了不少衙署。《(乾隆)临清州志》载:“户部榷税分司,明宣德间设,署在会通河新开闸西浒,中为正堂三间,扁曰廉平。”[3](卷三)临清钞关为全国所设十一座钞关之一,山东巡抚喀尔吉善《重修榷关公署记》云:“宣德四年,又设户部钞关,以御史或郡佐兼领,宏(避弘历讳,改“弘”为“宏”)治初,始岁差主事一员,督收船料商税,课无定额,岁约四万余金。”[4](卷九)此项税收分季解京,以充内帑。由此可见,随着临清经济的繁荣,临清的工商业中心已经转移到中州和运河两岸,当地商民随之盼望修建城垣,以卫室庐,以求安居。

但相对于商业发展和税款征收,朝廷更为关注的仍是漕运是否能够畅通。丘濬是临清扩建城垣的首倡者。他称临清“东控青齐,北临燕赵,且去边关不远。疾驰之骑,不浃旬可到。请跨河为城,各为水门,以通舟楫,包诸闸其中,设官以司启闭,屯兵以为防守,是亦思患预防之一事也”[12](卷三十四)明正德五年(1510年),刘六、刘七在河北霸州起义,六年(1511年)转战沧州、东昌等地,阻断漕运,“守臣掘堑筑土,以卫城外之众,谓之边墙。嘉靖壬寅,巡抚都御史曾铣、兵备副使王杨得丘文庄(丘濬)公书,曰临清宜跨河为城,遂协群议,由旧城乾、巽两隅拓而广之,延袤二十里,……第诎于时,未有甃甓。”因砖城、土城相连,因此又称连城。此时临清城规模宏大,“州跨两河,新旧周连29里,巍然巨观矣”,“垣高广并如旧城,而闉闍之宏丽峻敞实过之”[2](卷一)。土城在原有砖城基础上拓展而成,将原有砖城西、南两侧城墙包入城中,砖城之广积门、永清门成为自土城进出砖城的通道。据《(乾隆)临清州志》卷首《州城图》可知,土城将汶、卫交汇之处的临清闸、砖闸、板闸等关键水利设施及沿河最为繁华的中州一带完全包于城中。为方便进出,土城“为门六:东宾阳、景岱,南钦明,西靖西、绥远,北怀朔。为水门三:汶一,卫二”。 而且为便于防守,每门均“各为戍楼对峙,为月城四,为戍铺三十有二,凿池深阔”[2](卷一)。至此,临清城防体系全部告成。

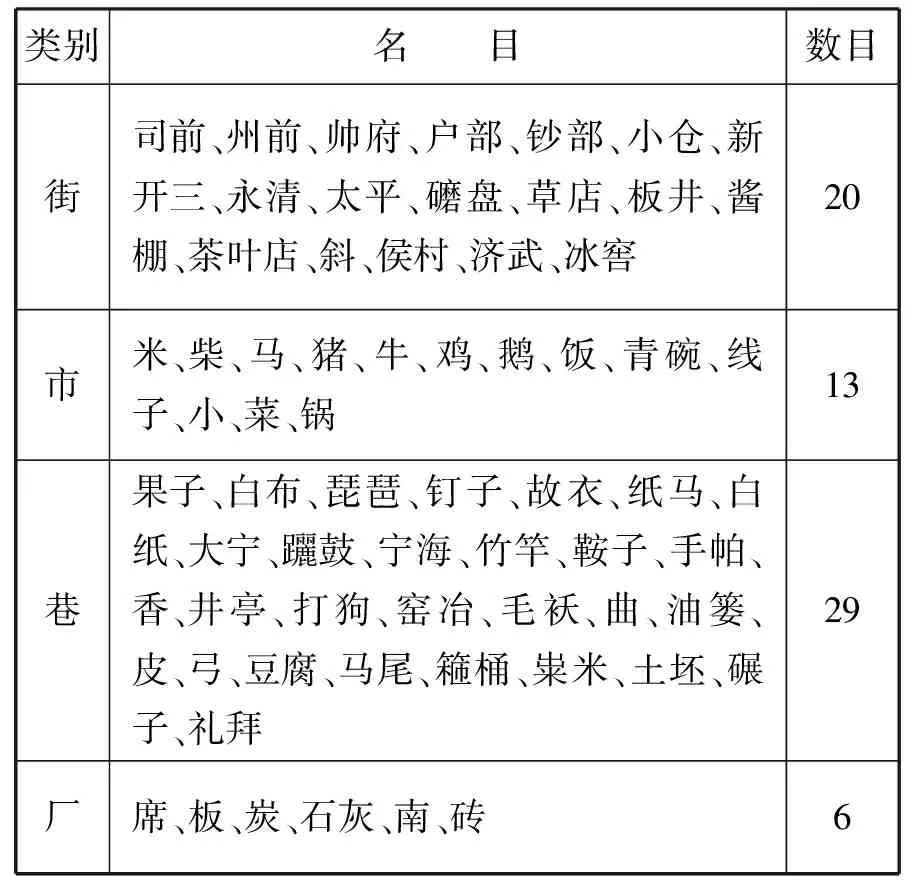

临清城垣周长29里,规模相当宏大,对保障明清时期临清漕运畅通、人烟辐辏、官署聚集、工商业繁荣,发挥了巨大的作用。万历年间,临清“北起塔湾,南至头闸,绵亘数十里,市肆栉比”[4](卷三)。清朝建立后不久,临清即迅速恢复了繁荣的景象。贺王昌在《(康熙)临清州志序》中称自己髫年路过临清时,所见景物尚很萧条。康熙十二年(1673)为官临清,则“见其甲第连云,人物熙攘。漕运万艘衔尾北上,市肆毂击肩摩,不减临淄、即墨”[2]。今据《(康熙)临清州志》编列临清街市巷厂表格如下:

清康熙初临清街市巷厂表

注:本表据《(康熙)临清州志》(清抄本)卷一《村市》编制。

由上表可知,在康熙初年,临清有街20条、市13个、巷29条,另有各种手工工场6个,临清的兴盛由此可见一斑。乾隆前期,临清城持续兴盛不衰,砖城内有街十、市二,土城内有街十三,市十,巷二十九,厂七,这些街巷多以传统工商业为名,如马市街、锅市街、炭厂、粮市、白布巷等。外地商人也纷纷在临清居住经商,谢肇淛《五杂组》称“十九皆徽商占籍”[13](卷十四),清乾隆时临清商贾辐辏,多于居民十倍。临清因运河而繁盛,至乾隆朝达到顶峰后。此后临清多次遭遇战乱摧残,特别是晚清漕运停止后,外地商人纷纷他迁,临清城垣之中亦日趋衰败。《(民国)临清县志》称:“按城内街市,当全盛时代,人烟辐辏,有毂击肩摩之势。自经兵燹,元气不复,劫烬之余,……若西门内三两人家,已不成其为街市,北门之内则白骨如莽,瓦砾苍凉,过其地者,不胜今昔之感焉”[5](卷二)。随着临清城逐步走向沉寂与没落,全长29里的临清城垣已经失去了保漕护商的原有作用。

总体来看,临清作为凭借运河漕运兴盛起来的城市,其发展有一个由小到大、逐步铺开的过程,因此临清城垣的建造,也随之出现了前后相连的三个阶段:临清因贮粮之需,而建广积仓城;因护漕保商之需,而建临清砖城;因地处漕运要冲,工商业繁荣兴盛,而建土城加以保护。临清砖城为州治所在和仓储重地,土城为商业和交通运输中心,完全改变了景泰、弘治以来城池布局和工商业发展不协调的情况。扩建土城,是临清中州附近经济发展的必然结果,也是临清进入全盛时期的重要标志。

临清在保障漕运上具有非常重要地位,因此临清建城多由较高级官员决策和实施。如景泰砖城之兴建,即为兵部尚书于谦提议,平江侯陈豫、都御史孙曰良主持兴建。嘉靖土城之兴建,则采用了已故太子太保、武英殿大学士丘濬的建议。从外部环境看,当明王朝遭遇外患内乱之时,漕运的重要性和脆弱性就会更加凸显,朝廷就会对临清的防卫更加关注。土木之变后,北兵有南下之虞,故随即于景泰初年即修筑砖城。正德中,刘六、刘七起义,焚烧漕船,威胁漕运,“守臣掘堑筑土,以卫城外之众,谓之边墙”[2](卷一),此即为临清修筑土城之始。此外,临清百货聚集,为一大商业都会,临清钞关设于会通河西砖闸北侧,水次仓、税课局、北河行台设在中州之中,砖厂亦设在土城内卫河两侧,这些都对朝廷税收和营建具有直接的影响。

据此可见,临清城垣初修、扩修是朝廷维护统治、发展经济的必然选择,临清城垣的破败以至荒废,也是运河漕运逐渐衰落的必然结果。临清城垣的兴衰历程,是临清兴衰历程的标志,也是山东境内运河漕运兴衰历程的具有典型意义的一个侧面,具有政治、经济、社会等多方面的研究价值。

[1]仓修良.方志学通论[M],济南:齐鲁书社,1990.

[2](清)于睿明修,胡悉宁纂.(康熙)临清州志[M].清抄本.

[3](清)王俊修,李森纂.(乾隆)临清州志[M],乾隆十四年(1749)刻本.

[4](清)张度、邓希曾修,朱钟纂.(乾隆)临清直隶州志[M],乾隆五十年(1785)刻本.

[5]张自清修,张树梅、王贵笙纂.(民国)临清县志[M],民国二十三年(1934)铅印本.

[6](清)岳濬、法敏修,杜诏、顾瀛纂.山东通志[M],乾隆元年(1736)刻本.

[7](清)张廷玉.明史[M],清乾隆四年(1739)武英殿刻本.

[8](明)刘基.诚意伯刘文成公文集[M],景乌程许氏藏明刊本.

[9](明)万恭.治水筌蹄[M],北京:水利电力出版社,1985.

[10](清)谈迁.国榷[M],清抄本.

[11](清)顾祖禹.读史方舆纪要[M],稿本.

[12](明)丘濬.大学衍义补[M],明成化刻本.

[13](明)谢肇淛.五杂组[M],明万历四十四年(1616)潘膺祉如韦馆刻本.

2017-09-01

周广骞(1977—),男,山东聊城人,上海大学博士研究生,研究方向为明清文献整理与研究。

K249

A

1001-0238(2017)04-0036-04

[责任编辑:郭昱]