研究型高校创新、技术转让、产业间结构升级联动效应分析

——基于“211”及省部共建高校经验数据

2017-12-13朱永虹张万红

朱永虹, 张万红, 钱 丽

(1.中国矿业大学 公共管理学院,江苏 徐州 221116; 2.安徽财经大学 工商管理学院, 安徽 蚌埠 233030)

●教育理论与实践

研究型高校创新、技术转让、产业间结构升级联动效应分析

——基于“211”及省部共建高校经验数据

朱永虹1,2, 张万红1, 钱 丽2

(1.中国矿业大学 公共管理学院,江苏 徐州 221116; 2.安徽财经大学 工商管理学院, 安徽 蚌埠 233030)

文章利用1986年至2016年“211”及省部共建高校创新投入、技术转让、产业结构时间序列数据,基于向量自回归模型验证高校创新、技术成果转化与产业间结构升级之间的联动关系。结果表明,高校科技成果转化率低、创新驱动作用乏力,但是经济发展对技术创新需求强劲。研究据此建议,探索成果转化多种渠道、精确对接市场需求、积极引入社会资本,以促进技术创新扩散、驱动经济发展转型。

高校创新; 技术扩散; 产业间结构升级; VAR模型

高校技术创新倍出的今天,技术转让是高校创新价值得以实现的更为有效、便捷途径。比较而言,围绕创新进行创业超出多数高校能力范畴,其现实可行性倍受质疑,况且创新的商业化、产业化不是高校的主要职责。然而“科技成果束之高阁”却是一直以来困扰科技人员的棘手问题,科技成果不能顺利转化沉重打击了科研人员的研究热情,也造成科技资源的严重浪费。早在上个世纪50年代科研人员就开始积极探索科技成果的转化路径,美国硅谷、128公路和中国中关村都是实现高校、科研院所创新价值的有益尝试。

技术扩散理论专注于新技术在经济活动中的传播、推广和运用研究,始于20世纪初,包括时间扩散理论、空间扩散理论、决策理论和演化理论[1],该理论尤其强调技术创新推广过程中对经济整体的推动作用。有关高校的技术扩散研究最早可追溯自1943年Ryan B.,和N.Gross的《在衣阿华州农民中推广杂交种子的繁殖研究》,当时衣阿华州立大学等院校研发的杂交种子玉米技术的推广遭遇农户难以认可与采纳困境,对此Ryan B.,和N.Gross进行了农户访谈并撰写了调研报告[2],该报告对后期的技术扩散理论研究提供了有益参考。然而真正以高校为命题的技术扩散研究始于20世纪80年代,Carmel Mafuire通过新南威尔士大学案例率先研究了大学技术向企业扩散的路径与规律[3]。Gurbaxani V.通过计算机互联网的普及,演绎了高校在高科技产业发展中的突出作用[4]。21世纪初该领域研究进入快速发展阶段,大量研究主要集中于高校技术扩散影响因素及具体扩散路径。就影响因素而言,Kogut B,Zander U的研究表明传播知识的模糊性与知识吸收效果成反比[5]。Santoro M D,Bierly P E认为知识自身的隐性特征影响高校知识传播能力[6]。Shea,Allen基于资源观分析了高校人力、财务、商业化经验以及组织资源对高校技术创新成果转化的影响[7]。Donald S Siegel,David A Waldman等针对TTO(技术转让办公室)的组织行为的调研表明,利益相关者之间的文化和信息障碍、TTO工作人员行为、相关人员的收益不充分影响了技术扩散的有效性,因此不少教师有规避TTO的倾向[8]。对于扩散路径的研究,学者们主要关注专利、TTO、大学科技园的桥梁中介作用以及高校教师科技创业。eannette Colyvas,Michael Crow等的研究结果表明知识产权仅对胚胎期创新研究的转移重要,技术转让办公室的作用也仅在创新学术价值与商业价值相关性不是非常明显的情况下得以体现[9]。Ajay Agrawl,Rebecca Henderson在探讨MIT知识转移路径时发现,专利并不是高校实验室知识溢出的主要路径,论文等公开出版物才是企业获取高校知识主要来源[10]。Hall,Jeremy等的研究也对TTO提出了质疑,他们认为这种合法技术转让往往阻止了其他创新和一些有前景的项目,开放式创新才是大学技术扩散更有效途径[11]。由此可见,以往对于知识产权保护的作用充满了质疑。针对大学科技园的作用,Link 和Scott的研究表明,在其影响之下高校的研究重心开始转移、更加注重应用研究[12]。与前者不同,科技创业是高校技术扩散直接路径。Einar Rasmussen和Magus Gulbrandensen研究中的欧洲四所科技大学在科技成果产业化道路上选择了创业支持机制,在他们看来建立高校之间的相互联系是创业道路上的挑战[13]。Toby E.Stuart和Waverly W.Ding基于个体行为分析,认为高校科学家所处的社会环境对其向企业家的转变具有重要影响,如身边同事和合作者对科学商业化的观点、其他兼职工作场所属性[14]。技术扩散配套机制是技术扩散得以顺利实现的制度保证,其研究价值也日渐凸显。Maryann Feldman, Irwin Feller等对当时美国高校正在尝试的平等技术转让机制进行了研究,结果表明该机制有效保证了各方利益,这种有用机制的建立与技术特许、校企合作、TTO及高校类型相关[15]。

我国以“高校技术扩散”为主题的研究并不多见,较早可见2002年朱湖根发表的《农业高新技术扩散的制约因素及农业综合开发的对策》,文中针对农业技术扩散举步维艰的现状,提出建立政府主导、农业大学及科研院所为依托、农业技术协会等为辅助的项目推广体系[16]。此后的学者主要扎根我国特殊国情,围绕高校技术扩散的意义、路径、机理等方面展开进一步研究。刘伟,曹建国,吴荫芳在回顾清华大学对俄科技合作的基础上,将技术转移的意义、模式、相互作用提升到国际层面[17]。关于高校技术扩散路径,许春针对当前我国知识产权保护力度的加大,提出专利阻碍了大学技术扩散,政府资助大学科研成果应该回归“公共产品”属性[18]。刘霁堂,李开文强调技术中介在我国大学科技成果转化中的基础作用,并且针对成果转化的三种类型提出了三种技术中介模式[19]。技术扩散机理是对现象背后技术推广、传播原理的深层次把握。孙德忠,周荣,喻登科基于复杂网络视角构建了专利技术扩散的Bass、MI和SW网络模型,高校上市公司与非高校上市公司对比之下,认为高校企业在扩散网络、外部影响力、合作关系紧密程度方面特征鲜明[20]。王元地、陈劲等将高校技术知识分为战略性与非战略性两类,相形之下,认为战略性新兴产业许可存在高校聚集、许可落后、产业化速度慢、空间距离远现象,但技术含量更高[21]。柳美君、陈劲等从技术创新网络与扩散网络互动关系入手,基于省际数据研究发现,不同省域在技术流动中的地位不同,省际间互惠性强但联系程度低,网络内技术流动不足,两个网络相互促进作用强劲[22]。黄海洋对我国高校技术扩散的研究较为系统,分别从技术扩散过程、组织决策行为、影响因素进行了理论分析和实证研究[1]。张娟针对大学技术转移,提出项目管理思路,对管理体系、风险管理、效果评估、机制设计进行了深入研究[23]。

综上所述,已有国内外文献主要聚集于高校技术扩散中影响因素、具体路径和运作机理等中观和微观层面研究,以经济发展为命题的宏观层次分析存在理论缺口,这可能由于技术扩散理论本身的假设前提就是技术扩散推动经济发展。然而,该假设前提的兑现首先以创新成果的顺利转化、推广应用为保障。作为国家重要创新源之一,高校创新对经济转型升级的驱动作用怎样?技术转让在高校创新的扩散中介作用如何?高校创新与市场需求之间是否顺利对接?文章将以此为议题展开研究。

一、 产业间结构升级与高校创新、成果转化

(一)产业间结构升级的界定

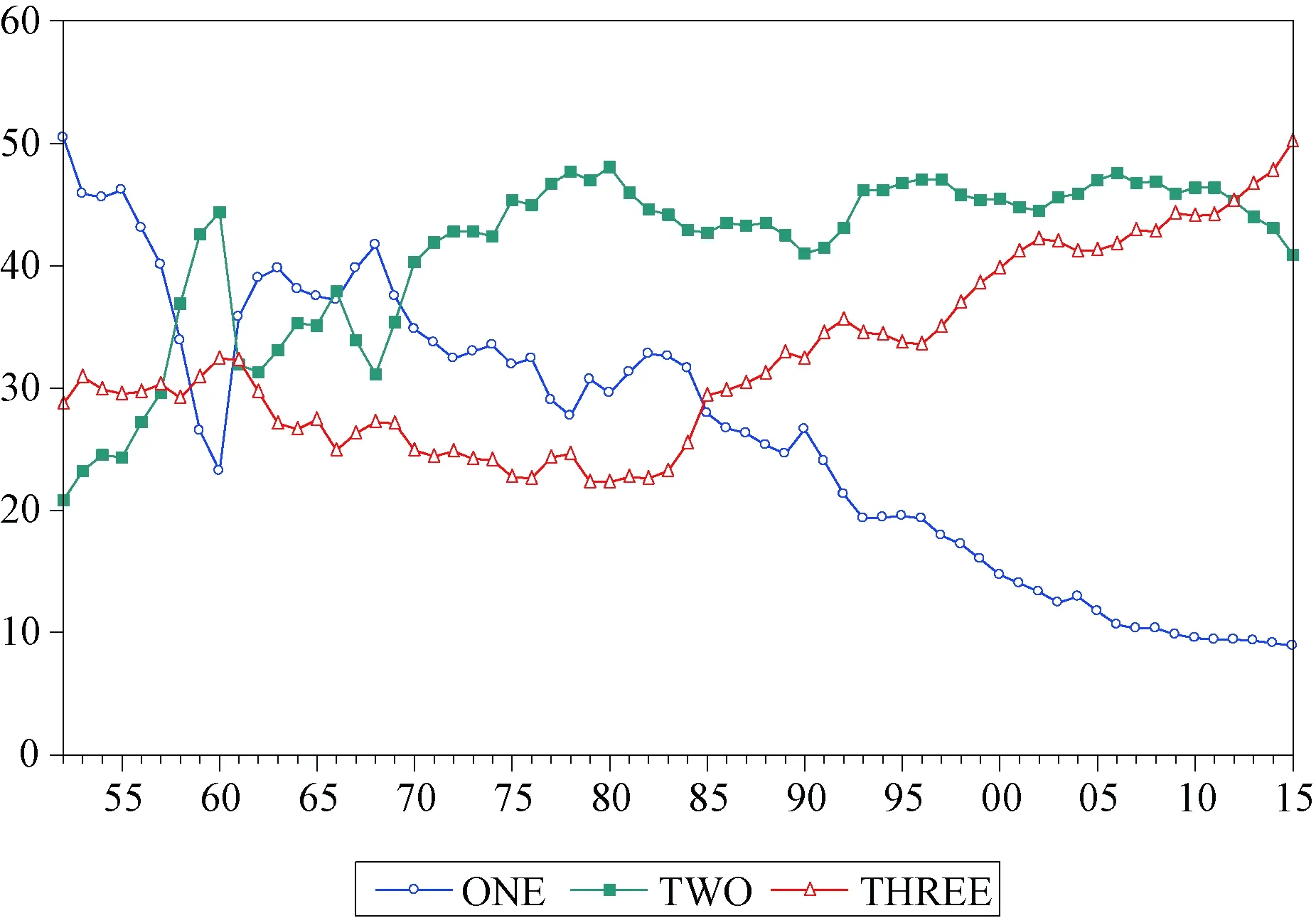

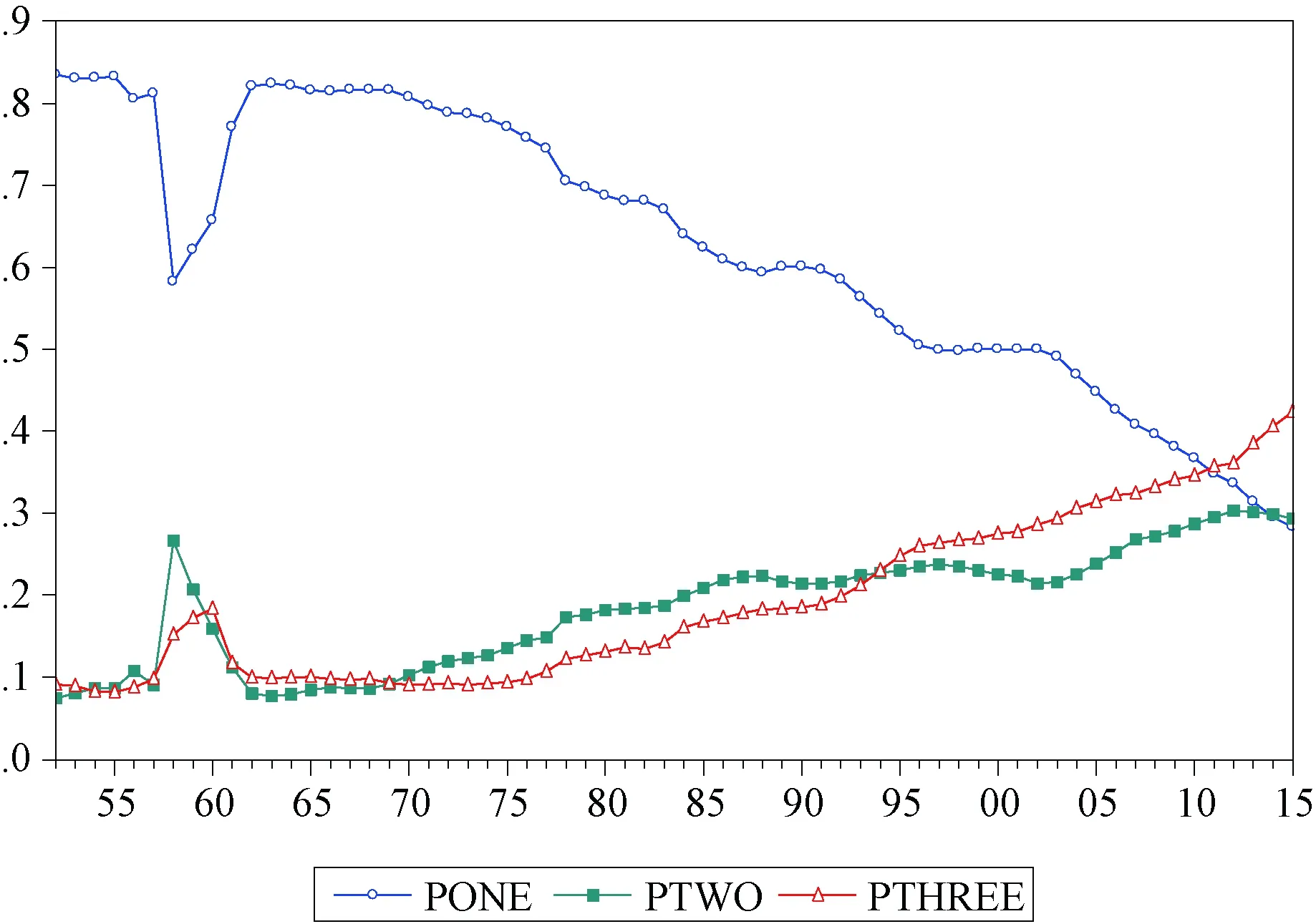

产业结构升级是一个复杂变化过程,其实现路径有多种,其中三次产业间结构比例的变化是最基本模式,区别起见通常又称其为产业间结构升级。产业间结构升级过程中GDP和就业人数比重均表现为:第一产业比重不断下降,第二产业份额先上升后趋于平稳,而第三产业则持续增长[24](见图1、图2*注: ONE、TWO、THREE分别代表三次产业增加值占GDP比重;PONE、PTWO、PTHREE分别代表三次产业就业人口比重;资料来源于中华人民共和国国家统计局网站1952年至2015年国民经济核算三次产业构成、就业人口统计数据。)。2013年我国第三产业占GDP比重首次超过第二产业,形成“三二一”合理布局,表明我国正在经历结构调整、产业升级的关键时期,这也是经济持续、健康、平稳发展的必备条件。

图1 1952至2015三次产业GDP结构比例

图2 1952至2015三次产业就业人口结构比例

(二)产业间结构升级与技术进步

产业间结构升级中市场是导向、投资是基础、技术是动力、政策是保障,技术创新在产业演进中发挥了核心作用。配第·克拉克曾经预言,随着经济发展,劳动力将从第一产业流向第二产业进而向第三产业迁移。究其原因,技术创新带来的先进劳动手段、生产工艺改进、劳动者技能增加和管理效率提升、使生产力空前发展,在此期间第一产业的大量劳动力得以释放、涌入二三产业,当第二产业经过充分发展其对劳动力的吸纳能力日渐饱和时,作为新经济增长点的第三产业及其服务业特性,使其成为劳动力迁移的主要方向,从而形成就业人口的“三二一”模式。需要强调的是,三次产业劳动力的顺利迁移仍然离不开先进技术的支撑即人力资本提升;其次,技术的进步在经济总量上先后成就了农业经济的主体地位、工业经济的主体地位和服务经济的主体地位。石器、弓箭、农作物栽培技术、青铜器和铁器的发明铸就了繁荣的农业经济,蒸汽机、电力的发明确立了大规模生产、工厂制度的主导地位,计算机、信息技术的发展带来了服务业的繁荣。各个产业经济地位的更替并不意味着产业之间相互竞争与替代,相反,往往是在生产力空前发展的基础上,前者有了剩余产品从而促成了后者的诞生,后者的崛起为的是更好的为前者服务。第二产业为第一产业提供更多先进的生产工具、提高劳动效率、对农产品进行深加工;第三产业为一二产业带来了便利的交通、高效的生产、通畅的贸易、技术服务、熟练劳动力[25]。可以说,主导产业的变更是在技术创新基础上进一步社会分工的结果。

(三)高校创新、成果转化与产业间结构升级的联动效应分析

技术创新的核心地位决定了高校(尤其是研究型院校)创新与产业升级之间的天然耦合关系。高校作为国家创新体系的重要组成部分,为产业界源源不断输送最新科技成果,早在上世纪70、80年代美国高技术产业中就有10%的新产品和新工艺来自于高校[26]。我国高校每年也产出大量科技成果、贡献社会,2015年各类高校出版科技专著13113部、发表学术论文870529篇、国家级项目验收4884项、授权专利121981项[29]。但是科技成果的社会经济价值必须借助一定网络渠道进行成果转化和技术推广才能充分得以实现。现有高校通常采用专利出售、专利特许、技术服务、技术咨询和管理咨询等方式,发挥科研创新、服务社会的双向功能。期间科技成果的经济价值不仅在技术接受企业中得以实现,而且通过接受企业的示范作用、企业间交流以及供应链关系在产业内、产业间、区域内、区域间传递,实现技术扩散,从而带来行业整体生产效率提升,促动产业结构升级、经济发展转型。

然而,技术创新的广泛应用又会激发创新主体再次投入研发,创新过程因此在螺旋上升中得以延续[27]。技术创新与经济发展之间的关系从来都是双向作用,经济在发展的同时,也形成了对新技术的需求,从而拉动技术再次创新。美国经济学家施莫克乐(J. Schmookler,1966)在其著作《发明和经济增长》明确指出,发明和其他经济活动一样追逐利润,它受市场引导。诱致性农业技术创新模型(速水佑次郎和非农·拉坦,1985)基于日本的土地稀缺和美国的劳动力不足解释了两个国家生物技术、机械化进步及农业发展的原因[28]。高校创新为经济发展提供动力,经济发展为高校创新指明方向,技术创新扩散是实现二者联动的媒介、桥梁,只有实现三者的动态平衡才能实现科技、经济的持续健康发展。

二、 实证分析

(一)数据来源及变量说明

“211”及省部共建高校多为研究型大学,引领我国科技创新,其科技投入和创新成果占据高校创新首位,该类院校科技成果的成功转化与扩散将会创造巨大社会经济价值。研究以1986年至2016年“211”及省部共建院校创新投入(input)、成果转让(trans)及第三产业发展数据(two、three)为样本,基于VAR模型分析三者之间的联动效应。

高校科技创新活动包括人才和资金两方面投入。我国教育部科学技术司主编的《高等学校科技统计资料汇编1986-2016》[29]提供了较为详实的高校科技投入、产出及科技活动数据,考虑到其中科技经费支出已包含“科研人员劳务费用”,同时又存在“转拨给外单位经费”情况,本研究针对性选取“科技经费内部支出”作为高校创新投入代表性指标。

高校技术转让是科技成果走出实验室、创造经济效益、激励科技创新的重要途径。文章利用《高等学校科技统计资料汇编1986-2016》“高等学校技术转让”收入作为测评指标,考虑到社会对高校创新评价的完整性、排除到账速度对创新价值衡量的影响,文章以“合同金额”作为数据来源。

以上“产业结构与技术进步”之间的关系分析表明,产业间结构升级过程中第三产业就业人口与GDP总量比重变化特征鲜明、趋势平稳。基于三次产业结构间此消彼长的构成比例关系:第三产业的上升伴随第一产业的比重下降和第二产业的成长与成熟,文章以第三产业GDP比重作为产业间结构变化、产业结构升级进程测评指标,数据来源于国家统计局网站1986-2016国民经济核算三次产业构成[30]。

为了减少量纲级差对变量间关联度的影响,文章对原始数据进行如下处理:第三产业结构比例以原始数据乘以100,高校科技经费内部支出和高校技术转让合同金额计量单位由千元转化为亿元。数据整理、分析借助Eviews7.2。

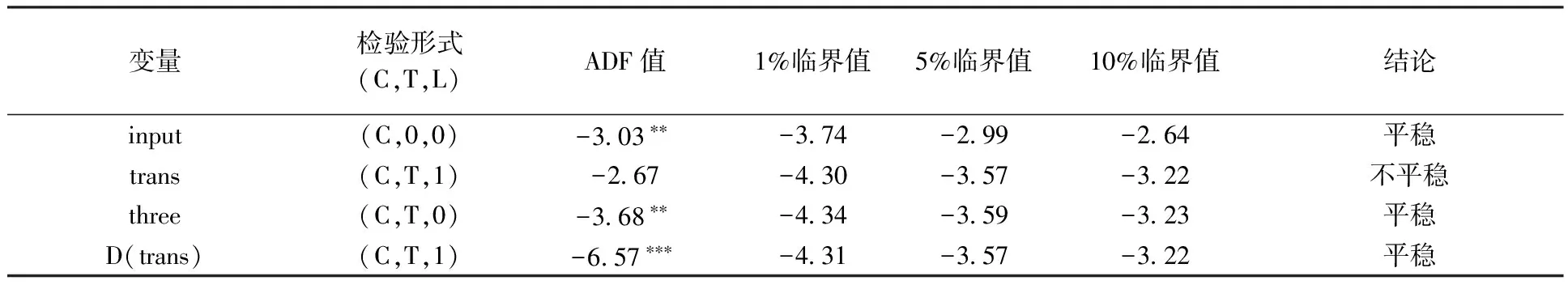

(二)变量平稳性检验

表1 变量的单位根检验结果

变量检验形式(C,T,L)ADF值1%临界值5%临界值10%临界值结论input(C,0,0)-303∗∗-374-299-264平稳trans(C,T,1)-267-430-357-322不平稳three(C,T,0)-368∗∗-434-359-323平稳D(trans)(C,T,1)-657∗∗∗-431-357-322平稳

注:C表示常数项,T表示时间趋势项,L表示滞后阶数,D代表变量一阶查分,D(D)代表变量二阶差分,*表示在10%水平上显著,**表示在5%水平上显著,***表示在1%水平上显著。

从表1可以看出input和three均为平稳的随机过程,二者的原数据均在5%的水平上拒绝存在单位根的原假设,在trans为一阶单整,其一阶差分序列在1%的水平上趋于平稳。

(三)协整检验

虽然各变量不为同阶单整,但是参与分析的变量超过两个,所以变量间仍然存在协整关系的可能。文章采用Johansen协整检验法对input、trans、three进行检验分析。表2显示,无论迹检验还是最大特征值检验,结果均表明接受不存在协整方程的原假设,这为下面无约束条件的VAR模型构建提供了必要条件。

表2 变量的Johansen协整检验结果

零假设特征值迹检验最大特征值检验Trace5%临界值λ-max5%临界值r=00342070298011932113r≤101687715495141426r≤2012362384362384

注:r表示协整向量个数,括号内数值表示统计量,***表示在1%的水平下显著,△表示在5%显著水平下拒绝存在r个协整向量的原假设。

(四)VAR模型构建

表3 input、transition与three的VAR模型

Input(-2)Trans(-1)three(-1)CR2-AICSCtrans001(740E-03)[178]019(022)[086]1223(445)[275]-38376(14831)[-259]08710491068three277E-04(160E-04)[174]130E-03(471E-03)[028]089(010)[932]424(319)[133]097282300

注:()内是标准误差、[ ]括号内为T检验值

根据以上结论,构建模型(1)和(2):

trans=-383.76+0.01input(-2)

+12.23three(-1)+ε1

(1)

three=0.89three(-1)+0.000277input(-2)+ε2

(2)

图3 VAR模型平稳性检验

在充分考虑投入产出时滞性后,实验结果表明高校的科技成果转化率仍然不理想,模型(1)显示1个单位的高校创新投入两年后仅带来0.01个单位技术转让收入,成果转化率低,收益远远没有抵补成本支出;1个单位的产业结构调整比例率会在第二年产生12.23个单位高校科技成果需求,由此可见,经济发展、产业升级对高校科技成果的需求强烈。经过多次调试,高校创新投入滞后两期首次进入模型(2),但是收效甚微,模型显示一单位高校创新投入两年后仅推动了0.000277单位产业结构升级,而高校技术转让由于成果转化率过低对产业升级影响不显著。

(五)脉冲响应分析

图2显示three对其自身的一个标准差迅速产生一个强烈的正响应0.93,之后迅速减弱,到第10期变0.5,此后降幅减缓逐步减弱,最终维持在正向0.1的水平。three对来自于trans的一个标准差的冲击在第1期没有响应,然后略有提升,第三期达到峰值为正向0.05,之后小幅下降,最终维持在0.01的水平。对trans来说,对其自身的一个标准差冲击反应较为明显,第一期达到正向0.4,此后迅速衰退,第3期降为0.03,在第10期最终降为0。对来自于three的一个标准差的冲击,trans会立即产生0.15的正向响应,其后慢慢减弱,最终维持在正向0.02的水平。由此可见,高校转化的技术成果对产业间结构升级具有持久的正向联动效应,但作用滞后、效果甚微。而产业间结构升级对高校科技成果转化促动效果迅速、较为显著,这与以上VAR模型结论基本一致。

图4 trans和three的脉冲响应曲线

(六)方差分解

VAR模型的方差分解可用于测算变量波动的彼此间贡献率。从图3可以看出,three对自身的方差分解时间路径非常平稳,一直几乎保持在100%水平,说明产业结构设备过户对自身后期发展具有长期稳定的正向作用;trans对three的方差分解时间路径也非常平稳,但基本为0,说明高校技术转让对产业间结构升级贡献率几乎为0。trans对自身的方差分解时间路径呈现先下降后平稳趋势,第1期贡献率为正向87%,之后开始减弱,在第5期降为60%,之后保持在正向52%的平稳水平;three对trans的方差分解时间路径先升后趋于平稳,第一期贡献率为13%,之后稳步上升,第8期达到39%,最终维持在48 %的正向水平。由此可见,高校技术转让对产业间结构升级的作用甚微;产业间结构升级对高校技术转让正向拉动作用显著,并长期保持在较高水平。

图5 three和trans的方差分解曲线

三、 结论与策略建议

实证研究表明,高校创新、技术转让与产业间结构升级联动效应出现断档。原因在于,我国高校创新存在科技投入缺乏弹性、科研与经济脱离,成果转化率低,创新驱动作用乏力问题。基于提高资源利用效率,激发高校创新活力,实现科研、经济持续健康发展的目的,结合以上实证结果提出以下建议。

(一)积极探索多种高校科技成果转化路径

模型(1)显示高校创新投入产出比仅为1%,《2016年高校科技统计资料汇编》也显示高校专利出售数仅占专利授权数的2.2%,过低的成果转化率严重束缚了科技创新的经济驱动力。2017年1月19日国务院印发《国家教育事业发展“十三五”规划》通知,明确指出“坚持服务导向基本原则”、“改革创新驱动教育发展、促进高校科技成果转化”。目前,专利转让与特许授权、技术服务、决策咨询等校企合作项目较多由高校科研处、财务处和审计处共同管理,期间校方计提3%左右管理费,部分高校组建了知识产权转让办公室负责技术转让,但此过程中高校分享收益过少、手续复杂、管制太多,所以,校方、科研人员积极性不高。虽然有大学科技园、软件园等孵化基地支持,但是与大量科技创新成果相比其转化功如同杯水车薪。由此可见,积极拓宽高校科技成果转化渠道是高校、政府科研管理系统当务之急。

(二)精确定位市场需求,提高高校创新质量

模型(2)构建过程中,高校创新投入的当年数据、上一年数据对产业间结构升级均没有产生显著影响,当将变量设定为滞后二期时“高校创新投入”才进入向量模型,且系数仅为2.77E-04,而“技术转让”指标始终无法进入模型(2)当中,实证结果表明高校创新活动整体效应不够明显,在排除科技转让的影响后,科研论文、著作、科研项目的知识溢出效果也不显著。就总量而言,我国高校近些年科研产出成果喜人,Elsevier文献检索中中国科研论文占比从1997年的2.5%增长到2015年的18.8%,但就质量而言,评论褒贬不一,有学者严厉指出“由于对论文数量的过分追求中国大学变成了论文工厂,但论文影响力低”,“中国高校化学学科发表的文章最多,但是时至今日几乎没有以中国高校命名的化学反应”。2015年美国科技进步贡献率为88%,相比之下,中国科技进步贡献率仅为55%[31]。由此可见,提高创新质量、积极应对市场需求是我国高校创新今后努力的方向。

(三)多渠道引入社会资本,推动高校技术创新扩散

联动效应分析中,经过多次测试调整,高校创新投入最终被定位为外生变量。由此可见,技术转让和产业结构升级皆无法解释高校创新投入、高校创新投入政府主导特征明显。其结果必然导致科技供给与市场需求脱节、高校创新与经济发展联动效应无法实现。多渠道社会资本的引入不仅在于充实科研资金,其中投射市场需求、提高科研质量、实现供需均衡、促进技术创新扩散意义更为深远。目前,已有少量学者开始积极探索PPP模式[32]、众筹模式[33]等社会资本在大学科研创新、成果转化中的运作,这将是未来研究的一个发展方向。

五、 小结

创新驱动下的教育改革要求高校融入国家创新体系、推动经济转型。其中,高校技术创新扩散是理论研究与管理实践的热点议题,本研究利用国家统计局、教育部科技司官方数据进行了高校创新、技术转化与产业升级的联动效应分析。创新之处在于,文章从宏观层面研究高校创新与经济发展相互作用的内在机理,凸显技术转让媒介作用以及市场对高校创新的反向拉动作用,并据此主张引入社会资本、激励高校创新与促进技术扩散。由于篇幅限制,文章的策略建议仅仅停留在定性介绍层面,有待后期做进一步拓展研究。

[1] 黄海洋.我国大学技术创新的扩散机理与模式研究[D].上海:上海交通大学,2013.

[2] Ryan,B.,and N.Gross.The Diffusion of Hybrid Seed Corn In Two Iowa Communities[J].Rural Sociology, 1943(1):15-24.

[3] Carmel Maguire. The Diffusion to Industry of University Research: A Study of Two Projects at the University of New South Wales[D]. Sydney: University of New South Wales, 1981.

[4] Gurbaxani V. Diffusion in Computing Networks: The Case of Bitnet[J]. Communications of the ACM, 1990(12):65-75.

[5] Kogut B, Zander U. Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities and the Replication of Technology [J]. Organization Science, 1992(3):383-397.

[6] Santoro M D, Bierly P E. Facilitator of Knowledge Transfer in University-industry Collaborations: A Knowledge-Based Perspective[J].IEEE Transitions on Engineering Management, 2006(4):495-50.

[7] Shea R., Allen T., Chevalier A., et al. Entrepreneurial Orientation Technology Transfer and Spin-off Performance of U.S. Universities [J]. Research Policy, 2005(7): 994-1009.

[8] Toward a Model of the Effective Transfer of Scientific Knowledge From Academicians to Practitioners: Qualitative Evidence from the Commercialization of University Technologies[J].Journal of Engineering And Technology Management,2004(21):115-42.

[9] Jeannette Colyvas,Michael Crow,Annetine Gelijins,Roberto Mazzoleni,Richard R.Nelson,Nathan Rosenberg,Bhaven N. Sampat.How Do University Inventions Get Into Practice?[J]. Management Science, 2002(1):61-72.

[10] Ajay Agrawl,Rebecca Henderson.Putting patents in Context:Exploring Knowledeg Transfer from MIT[J].Management Science, 2002(1):44-60.

[11] Hall,Jeremy;Matos,Stelvia;Bachor,Vernon.Commercializing University Research in Diverse Settings Moving Beyond Standardized Intellectual Property Management[J].Research-Technology Management,2014(5):26-34.

[12] Link A N, Scott J T. US Science Parks: The Diffusion of an Innovation and Its Effects on the Academic Missions of Universities[J]. International Journal of Industrial Organization, 2003(9):1323-1356.

[13] Einar Rasmussen,Magus Gulbrandensen.Initiatives to Promote Commericialization of University Knowledge[J].Technovation,2006(26):518-533.

[14] Toby E. Stuart,Waverly W. Ding.When Do Scientists Become Entrepreneurs? The Social Structural Antecedents of Commercial Activity in the Academic Life Sciences[J].American Journal of Sociology,2006(7):97-144.

[15] Maryann Feldman, Irwin Feller, Janet Bercovitz, Richard Burton.Equity and the Technology Transfer Strategies of American Research Universities[J]. Management Science, 2002(1):105-121.

[16] 朱湖根.农业高新技术扩散的制约因素及农业综合开发的对策[J].安徽农业科学,2002(5):716-717.

[17] 刘伟,曹建国,吴荫芳. 搭建国际技术转移平台、实践科技服务社会宗旨——清华大学对俄科技合作十年回眸与思考[J]. 研究与发展管理,2010(2):107-110.

[18]许春. 中国大学专利、技术转移与企业创新——基于累积创新视角[J]. 科学学与科学技术管理,2013(12):78-86.

[19]刘霁堂,李开文.论技术中介在高校科技成果转化中的作用[J].探求,2006(4):51-55.

[20]孙德忠,周荣,喻登科.高校与非高校上市公司专利技术扩散网络模型[J].科学学与科学技术管理,2014(1):57-65.

[21] 王元地,柳美君,马倩雯,陈劲. 我国高校战略性新兴产业专利许可研究[J]. 研究与发展管理,2015(4):130-138.

[22]柳美君,李伟平,王元地,陈劲.技术创造-扩散网络对比研究——基于省际2008—2012年高校数据[J].中国科技论坛,2015(12):101-107.

[23] 张娟. 大学技术转移项目管理理论及运行机制研究[D].北京:华北电力大学,2013.

[24]姜泽华,白艳.产业结构升级的内涵与影响因素分析[J].当代经济研究,2006(10):54.

[25]李京文.技术进步是推动第三产业发展的根本力量[J].当代经济科学,1993(6):4-6.

[26] Mansfield E. Academic Research and Industrial Innovation[J]. Research Policy, 1991(1):1-12.

[27]谷德斌,尹航,杨贵彬.高校科技成果转化驱动模式研究[J].科技进步与对策,2012(13):24-28.

[28] 柳卸林.技术创新经济学[M].北京:清华大学出版社,2014:37.

[29] 中华人民共和国教育部科学技术司.1986年至2016年高等学校科技统计资料汇编[M].北京:高等教育电子音像出版社,2016.

[30] 中华人民共和国国家统计局.国民经济核算三次产业构成、就业人口[DB/OL].[2016-12-15].http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01.

[31]Yang Wei.Boost Basic Research in China[J].Nature,2016(6):467.

[32]邱超凡. PPP模式在科研院所和高校成果转化中的应用研究[J]. 科技促进发展,2015(5):672-675.

[33]张绍丽,郑晓齐. 众包、众筹、众创——高校科研模式创新研究[J]. 科技进步与对策,2016(6):20-25.

(责任编辑:杜红琴)

TheLinkageEffectofResearchUniversityInnovation,TechnologyTransfer,UpgradeofInter-industrialStructure——BasedontheDataComingfrom"211"UniversitiesandCo-constructionUniversitiesofProvincialandMinistryofEducation

ZHU Yong-hong1,2, ZHANG Wan-hong1, QIAN Li2

(1.School of Public Administration, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116, China; 2.School of Business Administration, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu 233030, China)

This paper used the time series data about innovation investment, technology transfer and inter-industrial structure upgrade from 1986 to 2016 to verify the linkage relationship between them, which came from the "211" universities and co-construction Universities of Provincial and Ministry of Education.The Empirical analysis based on vector auto regressive model. The results show that the transformation of university science and technology is low, and the innovation driving force is weak, but the economic development demand for innovation is strong. Therefore, the paper suggests to explore various channels of the outcome transformation, accurately dock market demand, and actively introduce social capital, promoting the diffusion of technology innovation and drive the economic development.

university innovation; technological diffusion; upgrade of inter-industrial structure; VAR model;

G640; F204

A

1008-2603(2017)05-0114-08

2017-06-18

国家863计划重点项目(3G126202);国家社科青年项目(15CGL010);安徽省高校人文社科项目(ACSK2015B06)。

朱永虹,女,中国矿业大学教育经济与管理专业博士研究生,安徽财经大学讲师,研究方向:创新经济学和人力资源管理;张万红,男,中国矿业大学教育经济与管理专业博士生导师,教授,研究方向:高校管理;钱丽,女,东南大学经济管理学院博士研究生,安徽财经大学副教授,研究方向:创新与创业管理。