真空妙有,『面』上生花

——以『认识面积』一课为例

2017-11-27华应龙

◇ 华应龙

真空妙有,『面』上生花

——以『认识面积』一课为例

◇ 华应龙

编者按:

“人生自古谁无‘错’?学生尤甚”“有‘化错’,才有真正的学习”“教育就是教己育人,正己化人,以人育人”……在从“知识核心时代”走向“素养核心时代”的历程中,全国著名特级教师华应龙基于“融错教育”“化错教学”等研究,进一步提出了“化错教育”的新主张,并带领他的团队在教学中积极探索、实践。本专辑从多角度、多方面记录华老师及其团队最新的研究成果,以飨读者。

【教学内容】

北师大版教材三年级下册“什么是面积”。

【课前慎思】

一、怎么理解“面积”

什么是面积?什么是面?什么是积?学生最不好理解的是“面”还是“积”?“面”和“积”又是怎么联系起来的?面积具有可加性,那么面积为什么不叫“面和”?

一张扑克牌有正反两面,撕去一面还有两面,再撕去一面还有两面,可否理解为面是很薄很薄且只有长宽没有厚度的?

不同的教材都有类似的“物体的表面或平面图形的大小就是它们的面积”,我不禁要问:那么,“物体的表面”和“平面图形”是什么关系?为什么到面积了,要这样正式?而三年级上学期刚刚学的“什么是周长”不是这样正式,就没有这样的学究味,只是借小蚂蚁的嘴说“我爬过一周的长度就是树叶的周长”,借小鸟图说“图形一周的长度就是图形的周长”。

什么活动才能帮助学生更好地理解“面积”?有的老师认为“相比长度,面积更为抽象”。好像面积不抽象吧?台湾地区的吕玉英老师说:“面积这个量的属性是可以通过感官掌握的,可以用手比画或目视大小的。”面积也是具象的,线段只有长度,也就是只有一个向度,而面积不仅有长短而且有宽窄,也就是有两个向度,学生对面积的学习经验和生活经验少些罢了。我们能设计出有针对性的活动,帮助学生从一维发展到二维,就可能降低认识面积的难度。

以“积”开头的成语有:积少成多、积露为波、积沙成塔、积水成渊……那么,从数学上来说,是积点成线、积线成面吗?可以这么说吗?

牛顿在其名著《流数法与无穷级数》的前言中说:“可以把数学中的量看作是连续的运动产生出来的。”这句话是不是告诉我们,几何形体不仅可以从形状上看成是运动生成的,其求积问题也可以用运动的方式加以研究呢?

这样教学的前提是,现实地认为线是有宽度的。这就与人们常说的 “点没有大小、线没有粗细、面没有厚薄”相冲突了,怎么办?怎么解释?现实中哪条线没有宽度呢?为什么要说“线没有粗细”?我请教了三位研究数学教育的教授。第一位教授说:“数学上,点没有大小、线没有粗细、面没有厚薄是欧几里得的《几何原本》中的规定,它们是原始概念,没有理由。”第二位教授说:“线是一维的,只有长度,没有粗细;点是零维的,如果有大小,就是二维的圆了。”第三位教授告诉我:“那是因为点和线是对现实世界的抽象,因此与具象有关的大小、粗细,对抽象的点和线没有实际意义,大点或小点、粗些或细些都不影响我们讨论问题。”那是否可以这样理解:“线没有粗细”是说在讨论数学问题时,线的粗细被有意忽略了。你说有还是没有,它都在那里。在这节课上,线的粗细被我重视了。

二、怎么比较面积的大小

“比一比,谁围的面大?”这是老师常常采用的教学活动。怎么比较大小?比较什么图形的面积大小?生活中常见的是不规则的图形,学生掌握不好的也是不规则图形的面积。一开始就比较不规则的图形,是否太难了?看不出来的又怎么办?可不可以用涂满的方法来比?画线来比行不行呢?好像有些荒唐,不过这样比可以很好地突出面积的意义啊。画出的线是有粗细的,是不是就是用长方形来比的呢?我们的祖先就是将假定图形化为宽边为一个单位长度的长方形,以这个长方形长边的长度来表示面积大小的。

比较两个长方形的面积,可以重叠的,不用画线了;重叠也比不出的,可以提供印泥,用大拇指来盖,再用小拇指来盖……剪下来称?用天平称?2011版数学课标及相应的教材,为什么删掉了“能用自选单位估计和测量图形的面积”的要求?

三、追求怎样的课堂愿景

以前的教学设计,常常移步换景,一节课要出现15个左右的情境素材,是不是太多、太碎、太杂?能否简单些、丰富点?抓住一个素材好好品味?

搜索马航失联客机MH370的报道,学生一定听到不少。原本感觉地球是个很小很小的地球村的人们一下子醒悟过来,原来地球还是很大很大的。“搜索面积”可否拿来教学?是否人道?

数学是讲道理的。数学课是不是可以让学生借着数学知识的学习,来初步学会怎样讲道理?小学生能够接受的讲道理是怎样的?举正例、想反例?这对三年级的学生来说,是否太高了?

保罗·洛克哈特在《一个数学家的叹息》一书中说:“数学是一门‘艺术’。”我们的小学数学是否应该更加艺术?可以试一试。

基于以上的思考,我制定的本节课的教学目标是:(1)理解面积的含义,会比较面积的大小,进一步建立空间观念。(2)初步学会“举例子,讲道理”。(3)感受到思考数学问题的乐趣。

【课堂实录】

一、创成语,解读“面”

1.讲故事,创成语。

师:暑假,我去闻名遐迩的凤凰城旅游(幻灯片播放旅游照片),领略了那里的美景,有一处景色让我记忆犹新(播放手工织布视频),看到这个过程,我想到一个成语(板书:积 成 )。你能说出关于“积 成 ”的成语吗?

(生答:积少成多、积土成山、积劳成疾、积非成是、积善成德……)

师:是啊,关于这样的成语还真不少。(幻灯片出示:积土成山、积水成渊、积善成德)这些成语有什么共同点?

生1:都是一点一点积累的。

生2:都是越积累越多的。

师:是啊,都是“积小成大”(补充板书)。回过头来再看看织布的过程,我们能不能创造一个关于“积 成 ”的成语呢?

生:积线成布。

师:布就成一个面了,是不是可以说“积线成面”呢?

2.举例子。

师:生活中还有积线成面的现象吗?

(生有些茫然。师微笑并用课件播放图片:凉席上睡一个小孩、吊帘等)

生1:(着急地)凉席中有积线成面。

生2:帘子中也有积线成面。

生3:衣服中也有积线成面。

师:(对生3笑)你是我的托儿!今天我有意穿了这件衣服(指着自己衣服上的竖条)。积线成面,有的是平面,有的是曲面。

生4:我裤子上破了个洞,妈妈帮我用线补上了一朵花!

师:你妈妈有一双积线成面的巧手!

……

师:(平端起一本厚书)这本书有几个面?

生:6个。

师:它的前面是怎么形成的?

生:积线成面。

师:(课件播放书本的前面积线成面的过程。再平端起两本薄厚不同的书)这两本书的前面都是积线成面,哪个面大?

生1:左边这本大。

生2:右边这本大。

生3:不对不对,我们的右边是老师的左边。

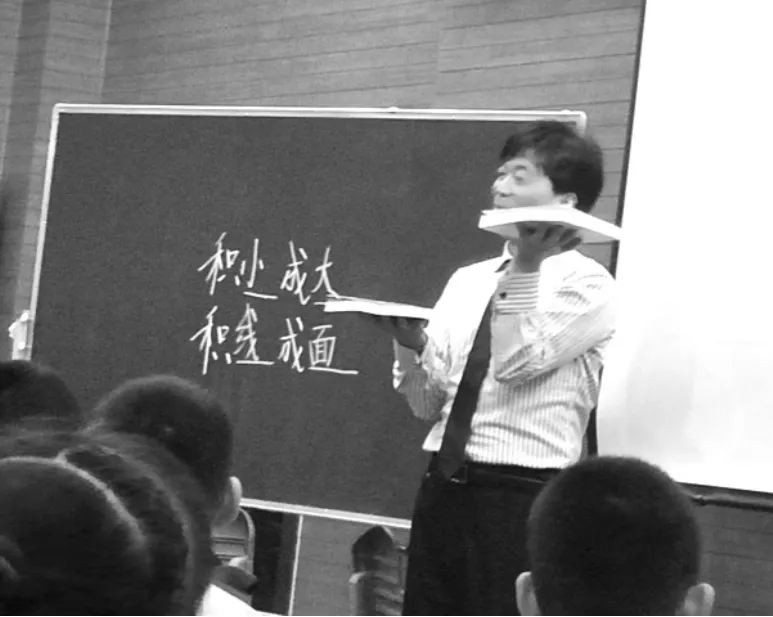

师:(大笑)我以为我们班的孩子是左右不分呢,开个玩笑。(将两本书一本举高,一本举低,如图1)这样呢?

图1

生:高的那本面大。

师:如果一个人在很远很远的地方,看不清哪个面大。但可以问我一个问题。我一答,他就知道哪个面大了。你觉得我可以问什么问题?

生:页数。

师:哦,我们来看一下,左边这本是478页,右边这本是325页。

生:(齐)左边的面大。

师:看来同学们都明白——同样粗细的线,积得越多,面就越大。

3.总结。

师:今天我们一起创造了一个“成语”——

生:积线成面。

师:这样,我们以后再看到面的时候,你就能看到别人可能看不到的——面的里面有许许多多的线。

二、听故事,比较“面”

1.看动画,比大小。

师:面的里面除了线,还有什么呢?来,我们一起看动画《白雪公主要来了》,边看、边想、边交流。

(课件播放白雪公主的故事,抛出第一个问题:白雪公主要选择两张床中的一张,哪张床大呢)

师:表达床面的大小,有个词是两个字的,你知道吗?

生1:周长。

生2:面积吧。

师:面积,听说过这个词儿吗?(一大半学生举手表示听说过)在哪儿听说过?

生:一个新房子的面积有多大?

师:家中买房了吗?一般地,新房子的面积比旧房子的面积——

生 1:大。

生2:老师刚刚说过这个词。

生3:工地的面积或者公园的面积。

师:是啊,它们都有面积。(课件出示两个长方形床面)哪个床面的面积大呢?

(学生意见不一)

师:怎样才能没有争论?

生:把那张长的割一下,补过来。

师:好!还有不同的办法吗?

生:用下面的垫子摆。

师:心有灵犀!(课件播放往床上摆一模一样垫子的过程)现在有办法比较大小了吗?

生:可以数。

师:快数一数。

生:左边的床摆了12个垫子,右边的床摆了14个垫子,右边的床大。

师:还有不同意见吗?(生:没有)左边床面的面积是——12个垫子,右边床面的面积是——14个垫子。谁大谁小,不会再争论了,这就是数据的力量。哦,借助一个标准,一个参照,数一数,就能比较出面积大小了。

(课件继续播放故事,抛出第二个问题:有3块镜子,哪块镜面大?让学生自己想办法比较大小)

师:是不是感觉不好比较?我们继续听故事。(课件播放在镜面上铺手帕的过程,如图2,前两块镜面上铺的手帕一样大,第三块镜面上铺的手帕比较小)现在可以比出来吗?为什么?同桌之间说一说。

图2

生:不行,最后那块镜面上的手帕不一样大。

师:怎样才好比较?(生说手帕大小要一样。课件播放第三块镜面上铺与前两块镜面上一样大的手帕)现在能比出大小吗?

生:(开始,有的说能,有的说不能。最后,都认为能)3块镜面上铺的都是4块同样大小的手帕,第三块镜面上还有一小块没有铺上,所以第三块镜面的面积大。

师:哦,比较面积大小时,选的标准要一样。(课件继续播放故事,抛出第三个问题:两张餐桌,哪张餐桌的桌面大)有办法比吗?4人小组讨论讨论,拿出一个方案。

生:摆盘子。

师:(微笑)是啊,我们可以在餐桌上摆餐具。

(课件出示在长方形桌面上摆盘子的过程:如图3,第一个桌面上每列摆5个,摆3列,前两列摆满,第三列只摆了2个盘子;第二个桌面上每列摆7个,摆2列,第一列摆满,第二列只摆了1个盘子。看完后,有的学生不解地“啊”了一声)

图3

师:对啊,没铺满,能比出来吗?

(4人小组交流后)

生1:左边可以摆15个盘子,右边可以摆14个盘子。所以,左边的餐桌面积大。

师:(疑惑的样子)左边可以摆15个盘子?为什么加“可以”两个字?

生1:左边摆了12个,空3个,一共可以摆15个盘子。

师:哦,没摆的3个盘子我们可以用想象给摆上,“可以”这个词用得好,严谨。

师:现在没意见了吧?左边餐桌面的面积大,对吧?(生:对)有没有疑问?

(生无声)

师:(意味深长地)这个可以有。

生:盘子的个数能比,但是中间还有空隙,怎么比呢?

师:你看,这个问题提得多好,真是个好问题,掌声!空隙要不要算?

(生有的说“要”,空隙是餐桌面积的一部分;有的说“不要”,都有空隙,抵消了)

师:中间的空隙到底要不要算?实际上,我们可以想象,盘子的外面是套着一个正方形的。(课件显示盘子上“套”正方形的过程,学生看后恍然大悟)这样,这些空隙都可以用想象铺满。

2.比较共同点。

师:(课件播放故事的结尾)故事讲完了,大家似乎还没听够。回头看看(课件展示比较床面的面积、镜面的面积、餐桌面的面积图案),从中我们有收获吗?比较一下,有什么共同点?

生:我们都摆了东西,从而比出了大小。

……

师:同学们很会总结!从这个故事中,我们知道了比较面积大小的时候,第一,选一个小面做标准,做参照,做单位;第二,在比较的时候,选的标准要相同;第三,尽量铺满,但不一定能铺满,可以用想象来铺满。

3.做出创意。

师:刚才比的是床面、镜面、桌面的大小,如果请你比较正方形和长方形的房间哪个大,你打算怎么比较房间地面的大小?

师:作为学生,不仅能动脑,还能动手。动手画一画,比一比。

(课件出示:比一比,谁更会创造。①看一看:是正方形的面积大,还是长方形的面积大?②想一想:想想面的里面有什么,就好比较它们的大小了。③画一画:画出你所想的,并借助它比出谁大谁小)

师:请同学们拿出课前老师发的练习纸(练习纸上有一个正方形和一个长方形,且课前交流时学生已在练习纸上写好名字)。不着急,优秀的人三思而后行,想好了再动笔。怎么画,既能比出大小,又可以节省时间,还好玩?

(倒计时3分钟,学生独立创作。教师巡视,并用纸、笔记录学生的比较方法)

师:我们来交流一下吧。

(实物展台展示生1的作品:两个图形上各画一个白雪公主,如图4)

生1:让白雪公主直接躺在床上。

生2:你的两位白雪公主画得大小不一样。生1:那是我没画好。

师:看上去确实不一样大,不过你心里知道是一样大的,真好玩!(微笑、善意提醒:现在是比房间地面大小,不是比床面大小)掌声感谢他提醒我们。能动手画出心中想的,是一种能力。

师:我们再看下一位同学的作品。

(展示生2的作品,如图5)

图4

图5

生2:第一个图形分成了4个正方形,第二个分出2个正方形,还留下一些。

师:你知道画一样大小的正方形,非常棒!留下的部分怎样更好比?看看这个作品。

(出示老师的画法,如图6)

图6

师:(对生2笑)你看,你是不是我的托儿?这样能比出来吗?

生2:左边是4个正方形,右边先有2个,上面又可以组成1个,右边……

生3:反正右边剩下的部分不够一个正方形,所以原来正方形的面积大。

(全班学生频频点头)

师:(微笑)我们再来看生4的作品(如图7)。

图7

生4:左边20个盘子,右边28个盘子。

师:可是刚才不是正方形的面积大吗?怎么现在成了长方形的面积大?

生:盘子的大小不一样。

师:(微笑)看来是因为盘子大小不一样造成的,不过这位同学的作品里有没有值得我们学习的地方呢?我们看别人的作品要看到好的地方。

生:用圆圈画比较好。

师:刚才有同学拿笔帽去圈,那样圈出的圆是不是就一样大了?还有什么好的地方?

生:在图形的下面写出了个数。

师:我觉得生4是一个很了不起的同学,她写出的个数,告诉我们她知道了面积就是面里面的小面的个数。而且她只画出了一部分,留了空白,是不是可以节省时间呀?真了不起!

师:我们看看这位同学又是怎么创作的。(展示学生的作品,如图8所示)谁来评价一下他的作品?

图8

生1:这位同学是用尺子画的。

生2:他画满了。

生3:他比出了结果。

师:这会儿大家都能看到别人的长处了,给自己鼓掌!

4.小结。

师:(师生作品一屏呈现)谁能总结一下,我们是怎么比较两个面的大小的?

生1:都在图形里画了东西。

生2:画的都是一样的东西。

生3:不管画满还是不画满,都是数出里面可以摆多少个。

师:(欣赏的目光,直竖大拇指)那就是数小面。回到开始的成语上来,积小成大,在这节课上,其实就是积小面成大面。

(师把板书补充完整:“积小面成大面”)

师:(课件出示凉席图片)“积线成面”的“线”是什么?是不是一个小面?对,这里的“线”是一个长方形。

三、总结全课

师:千金难买回头看。现在你能说说,什么是“面积”吗?

生1:面积就是图形里面东西的个数。

生2:面积就是指面的大小。

师:同学们说得非常好!有一天,我突然发现——面积、面积,就是说面是积出来的。(在课题位置板书:面是积出来的)大面是用小面积出来的,面的大小是数出来的。面的里面有什么呢?

生1:面的里面有线。

生2:面的里面有面。

师:面的里面有什么,是一个很有意思的问题。面的里面长着许多东西,丰富多彩。(课件出示:一个空白的长方形,一条一条的黄线依次累积,最后铺满;再空白,接着一块一块铺满垫子;再空白,然后用餐盘铺,有空缺;再有花朵,再空白。再飘进“下课啦”,最后飘走)有的东西已经长出来了,有的还没有;没有长的,那是留给我们想象的。

师:同学们,下课啦!

(学生久久不愿离去)

【课后明辨】

开始研究这节课的时候,为了直观展现“积线成面”,我请朋友帮我做动画“积水成渊”。水一滴一滴滴下来,连成一条线;然后,一条一条流下来,积线成面;最后,一面一面淌下来,积面成体。那动画不真实,不美丽。水滴没有那么听话的。哪知道暑假游凤凰城时,手工织布的场景让我眼前一亮:这不就是“积线成面”吗?我不就是要“积线成面”吗?

改进后的教学,自觉舒服多了。心中有一个追求,但也不能一意孤行。最好的“那一个”,有可能在不经意间发现。这也是一种“真空妙有”,总之,不要太执着就很美好。

上完这节课,有老师疑惑地问我:“华老师,您这样讲面积,有没有科学性问题?我们都知道线是没有粗细的。”

谢谢同行的提问,他让我思考清楚一个问题:小学阶段的教学是不是可以浪漫一些?太严谨,太科学,反而不利于学生的发展。

怀特海在《教育的目的》一书中把学习分为了三个阶段:浪漫期、精确期、综合期,分别对应的是小学、中学、大学阶段。如果我们在小学阶段就追求精确到永远正确,那是不是拔苗助长?请问读者朋友,您是什么时候知道“线没有粗细”的?我大概是初三的时候。再者,孩子的生活中有没有“没有粗细的线”?积线成面的线无疑是有粗细的,将来再知道数学上研究的线是没有粗细的,会有什么害处吗?这就像开始识数时,知道最小的数是1;后来,知道最小的数是0;再后来,知道还有比0小的负数;再再后来,知道没有最小的数。这就像开始学乘法,知道越乘越大;学了小数乘法,知道还可能越乘越小。这就像开始研究三角形,知道三角形的内角和是180度;等到了大学,知道三角形的内角和还可能大于180度或小于180度……

而面积这节课,最要紧的是怎么帮助学生从一维到二维。在学生已有的经验中,线是一维的。他不知道线没有粗细,但知道线有长度。上完这节课,他知道线有粗细,也就有了面积,有何不好?

哦,我能说服我自己就好!

化错教学不是为了化错而去教学,而是教学中不可避免地遭遇差错,教师和学生怎么去化解,怎么为我所用,进而促进学生的发展,这需要并值得我们去探索。本课中,特别是学生创作阶段的“化错”,我是满意的。怎样从差错中发现正确的方向,是我要争取早日说出一二三的。

(本课实录由陕西榆林闫彩燕老师整理)

(作者单位:北京第二实验小学)