绘画的永恒追求

——张胜作品学术研讨会(节选)

2017-11-21郭雅希GuoYaxi

郭雅希/Guo Yaxi

学术主持:王小杰.、.郭雅希

研讨时间:2017年7月5日14:00至18:00

研讨地点:天津美院南院一楼会议室

特约嘉宾:张京生、王元珍、颜铁良、张德建、郑岱、邓国源、周世麟、孔谦、阎秉会、王惠林、樊海忠、王立宪、马惠武、王伟毅、马驰、郑金岩、冯兆一、姚铁正、吴团团、汪跃、姜中立、路家明、萧冰、段守虹、张小凡、蒋长虹、齐宝成

孙建平(画家,天津美院教授、原油画系主任。孙建平因故未到现场,由王小杰宣读其来信):张胜长我两岁,今年已经七十有一了。张胜与我,亦师亦友,已整整五十年了。我俩是土生土长的天津画画人,我们相识于“文革”浩劫后的废墟之上。1967年,我因参与绘制“红海洋”而刚刚接触到了油画颜料。在中学的美术组只是练过一些速写和水墨画,所以非常希望能够找到老师学习油画。可那个时候,画家都已经成为“臭老九”,书和画册也早已成为灰烬,因此,根本找不到老师和有关资料,能够在当时认识那时在天津绘画圈子里的青年新秀张胜,也是三生有幸,非常难得!记得那年冬初,我们曾一起为一个农场画过“红太阳”毛主席像,在之后的70年代里,我常常去望海楼附近的一个胡同里拜访张胜,看他画画,学些东西。后来,还有几个画画的朋友,我们几个经常在津城跑来跑去。我们都不愿在“文革”的派性斗争中浪费光阴,我们三五成群,或是到水上公园后门画风景,或是去某某家画模特儿。1973年,我调到河西区文化馆,负责办班,学生达百人,当时我把张胜请去为学生表演。1974年,我因为给学生抄写苏联契斯恰科夫的素描语录,被当成批判右倾翻案风的活靶子。记得1976年,我正在河西文化馆搞“抗震救灾”宣传画,接到了张胜的电话说:“市里要成立一个军史画创作组,有我,也有你……”于是在那一年,我俩第一次以一个“合理”的身份一起投入到了有关天津战役的历史画创作中。

后来,四人帮被粉碎,中国进入了一个新的历史时期。1978年,我有幸进入天津美院学习。80年代,张胜忙于他负责的《中国油画》编辑工作,我忙于考研。1991年元旦,我们一起来到石家庄,和那里的朋友过年。我、张胜,还有邓国源我们三人一起到黄河、陕北采风。当年的7月,我和张胜又一起去青海采风写生,参加玉树的赛马节。我们自找苦吃,走川藏路进西藏,露宿在雪山脚下,经历了很多艰险。1992年12月,我和张胜、王琨一起参加全国油画艺术学术研讨会,在北京的宾馆里,我们三人都觉得天津油画的实力已达到了一定的程度,应该举办一个展览,随之,又产生了组织“天津油画学会”的想法。1993年春节,我们成立了“天津现代油画学会”并在当年9月举办了首届“学会”展。1994年后,由于我担任油画系主任,行政事务多了起来。那年7月,张胜找到我和邓国源商量,一起接下了一个中德艺术家交流活动。

2003年,我在北京建立了工作室。退休后,我开始静心创作“文心傲骨”系列,也开始继续试验我一直思考的“写意油画”,而张胜一直不懈地坚持他的风景画。张胜的确是一个不折不扣的画画人,他没有一点别的心思,终日以画为乐。多年来张胜的画越来越好。在2004年我给安徽出版社编写的《风景写生技法剖析》一书,我在评述他的作品《旧里余晖》时写道:张胜酷爱画风景,他外光写生的精湛技艺在国内是不多见的,多年来,他走遍名山大川,并不断地探索自己的艺术道路,完善自己的艺术语言。他喜欢在与自然交流的过程中,不断地迸发灵感,发现惊喜。他在与自然对话中,不断探求最适合自己的独特艺术表现形式。在画中,既有我,也有它,我它交融。他的风景画,色彩饱和,用笔坚实,尤其注意刻画色域的微妙和丰富,处理手法细腻,传达给观众的意境耐人寻味。

张胜 天津意式风情街 亚麻布面油画 2010年

郭雅希(美术理论家、天津美院艺术与人文学院教授):孙建平是对天津现当代油画发展有重要贡献的画家。他的来信不仅证实了张胜是一个“不折不扣的画画人”,是许多有重要影响的画家的良师益友,而且也证实了张胜一直是天津油画活动和天津油画发展的核心人物和重要参与者;另外,孙建平的发言也可以说是与张胜和孙建平有关的天津现当代油画发展的“口述史”。

今天讨论的第一个议题是:写生对于绘画意味着什么?第二个议题是:在绘画中人的直观感觉与纯抽象形式有着怎样的联系?第三个议题是:绘画艺术的本质是什么?

我先抛砖引玉,谈谈对张胜油画的感受,这也是我策划张胜画展的理由:第一,他有着敏锐的直觉和持久的视觉记忆力。他现在已经七十多岁了,他对第一眼的感觉不但能敏锐地捕捉住而且还能保持到最后,始终保持第一眼感觉把画完成。第二有着狂热的激情。他一画画吃喝拉撒都忘了,一画画就进入了一种迷狂忘我的状态。第三,有着野生的原生力。张胜没有经历过科班训练,完全是靠自觉、自悟,他的绘画方式、表现方式有一种不同于学院的野生而又很正的路子。第四,他有着痴迷的坚守。从20世纪60年代至今,将近半个世纪,他一直不间断地画,不断地感悟、总结、积累,所以他的画很有厚重感。第五,他有着对世俗嘈杂的、功利的、碎片化的、工具化的物质世界的无视和超越,他的画完全是精神世界与客观世界及客观生活存在的深层对话。第六,他有着超越“主义”“流派”“时尚”的特立独行。第七,他有着对纯艺术、纯语言的追问、探究和新发现的呈现。

张胜(著名画家、原《中国油画》主任编辑、原中国油画双年展评委兼副秘书长):我一开始有画画感觉的时候,我没有感觉到我为了什么。是为了今后出名,还是为了生存?都没想!至于为什么去画画,说不清,上帝叫我来这个世上就是让我来画画的,一辈子什么也别干,因为别的也干不了。我不多讲了,先看看我做的PPT吧!今天给我这个机会,非常感谢,我想听听大伙儿的意见!(张胜发言后放他从20世纪60年代至今的作品幻灯。)

周世麟(著名画家、天津美院教授、河北区美术家协会主席):张胜老师的画不仅仅是写生,也是天津发展变迁的时代印迹。画面中每个地方都让人那么熟悉,那么有感觉。他的写生超越了一般意义的写生,他的写生对现在提出了如何真正画好写生,怎么面对自然、景色、画面以及用情、用意、直抒情怀的问题。如何面对客观对象的感受,追逐表现内心的狂妄和理想的境界,在写生过程中,对于画面的趣味如何把握,各方面的融合并借景抒情等,都非常重要。张胜老师的心境朴实,面对生活从容,努力接近自然,达到了心心相印的境界。这应是每个艺术家都应努力做到的,但是他做得很平凡又很有深度。

张胜 九龙路的余晖 亚麻布面油画 60×80cm 2002年

张胜老师的画很耐看。当历史回归自然真实的时候,当我们抛下一些杂念再次面对美好景色记忆的时候,恰恰证实了时光已经流逝,我们以前印象痕迹的再生!

张京生(著名画家、天津美院教授):前些天我认真看了张胜的画展,之后,在北京的798艺术区与郭雅希同行时谈起了张胜作品研讨会命名的话题,我建议叫“绘画的永恒追求”。但凡“绘画者”不只把绘画当作职业,且把它作为一生自己所坚持的事业,都会自觉不自觉地靠近“艺术”和追求“永恒”。

张胜的艺术生活状态与“绘画写生”密不可分,特别是风景写生,写生可造就伟大的艺术家,比如我从内心十分喜爱的巴黎画派的郁特里罗和美国写实主义典范霍珀的众多写生作品。最平凡的景色经过他们的手会流露出“人性的闪光”。郁特里罗给蒙马特地区涂绘上了独特的冷漠和温情,霍珀能神奇地以强烈阳光照射之下的“鳕鱼岬”和“6号公路”抒发出美国人内心的寂寞和孤独。看了张胜的写生为什么想起他们两位前辈,可见有相通之处。张胜画的天津五大道地区“寒冷的雪景街道”以及“垃圾堆旁墙根反射的冬日阳光”都有丰富的信息传达。油画样式的技巧把握不是一般人可以在短期能够达到或取得的,它由专业素质衡量。张胜有长期的努力,有丰富多样的艺术生活经历,因而他的写生作品很多具有不俗的艺术品位,这对于每一位“绘画者”方向定位是非常重要的选择。

“研讨会”期间,我又见到了在“展览”中没有展示的张胜画的小幅速写性的作品,观赏之后我从内心产生一些感动,以至于现在产生了一种“无语”的状态。我不能以好、坏、高、低来评判这些生动鲜活的作品,但我把它们进行了习惯性的归类,归类已成为我日常评判的尺度。在此我举个例子:近期很长一段日子,中央电视台的音乐节目频繁播出庞龙的歌唱,可能“电视台”或众多“听者”喜爱;无论他唱的什么《两只蝴蝶》和什么《我的哥们我的好兄弟》我听后都十分反感!原因是什么?我也说不清。偶尔听到张学友的《情网》或《真心的朋友》自己从内心会有一种“动情”。我把张胜的多幅作品已归至后者一类是有我自己的判断,正像我开始给“研讨会”名称的定位,我们大家也好,张胜也好,都在追求一种“艺术的永恒”。

张胜的绘画写生状态有以下四个特征:一是不断努力,勤奋坚持;二是实实在在,不空不假;三是具有天分,感觉灵动;四是开放眼界,注重品位。这些特征我在此没有条件进一步展开叙述,但从他的画作中已有明显的证实。

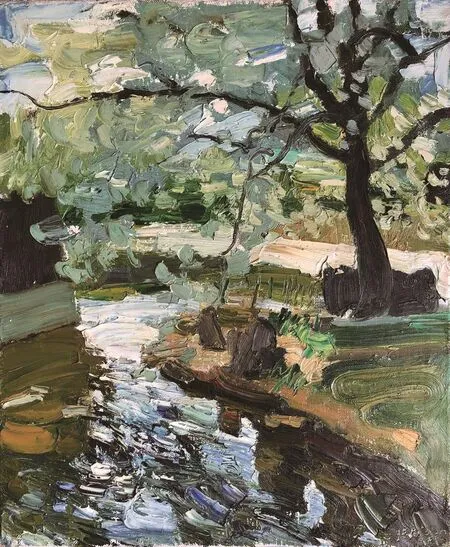

张胜 水上公园•春 亚麻布面油画 2010年

张胜 香港路冬雪 亚麻布面油画 65×54cm 2002 年

张胜 即将消失的南市老宅 亚麻布面油画 46×55cm 2006年

颜铁良(著名画家、天津美院教授):我很佩服他的画,首先我更佩服这个人,佩服这个人超过佩服他的画。张胜这个人可以说是个真正的画家,有的画家名字是画家,实际上不够画家的份儿!一年不画画也叫画家?一月不画画也叫画家?张胜无时无刻不在画画,无时无刻不在思考,这是特别明显令我感动的,张胜除了谈画不谈别的。他很直爽,没有别的心眼,就是一门心思想画画,这一点这么多年一直坚持太重要了。直觉、天才、勤奋,勤奋到头了。他一画画一切都忘了,像拼命一样,不吃饭、不睡觉也得把画画完,这是让人望尘莫及的,根本不敢想象。而且他七十多岁了,不管是冬天还是夏天,写生投入的那种感觉,百分之百地投入,这一定会有成就。另外也不否认他有天才,他基本上是自学,就是自己投入,自己琢磨。而且他画完以后,能给你讲很多,兴奋得就像小孩一样,特别单纯。我觉得我没有这个状态,画完就完了。但他那手舞足蹈的劲头,有返老还童的感觉。童心是最重要的,童心是不会老的!有时候他在街上遛弯,说天上地下多好看,虽然没画但是是用画家的眼光观察的,他那个激情,就说明他是画家的心态,总保持画画的状态。当然,主要是他的身体还行,他会一直画画,他画画不是为了卖画,或者出名,他就是喜欢。另外,张胜小时候考过中央美院,已被录取,但因“文革”录取无效了,错过了上美院的机会,可是这没有影响他画画的狂热兴趣,不管是聚会还是请客吃饭,有机会就画,他一直保持着上学时的状态,虽然很多人称他“胜爷”,但他还是小学生的心态,这一点也是可圈可点的!

王元珍(著名画家、天津美院教授):张胜,以前知道这个人,但是对他的画看得不多。这次看完了展览感觉真是不错!张胜这个人本身特别率真,画画特别认真,认真在什么地方呢?就是不嫌麻烦,街景犄角旮旯全要。而且是投入感情地去画,感觉画面的真情实感扑面而来,这种感觉作为画家特别重要。如果没有感情投入,画感动不了别人,所以我特别佩服张胜。他不为外面所有的诱惑所动,他就是沉醉在他自己对事物的描绘上。我感觉到,生活其实就像自助餐,这自助餐各式各样,你尽可以取你喜欢吃的,但是很多人去取最讨巧的,可是张胜不怕麻烦。无论看到什么,他把里面的东西一组织,就是非常好的一张画,而且画面特别厚重。有些人画画比较讨巧,比较耍帅,而张胜不耍帅,特别认真,确实很令人感动。

张胜 自行车的岁月里 亚麻布面油画 120×180cm 2009年

王小杰(画家、天津美院造型艺术学院油画系主任):我对张老师的画只说一点感受,就是朴实。他的作品不仅仅是作品本身,更重要的是一种朴实的情怀。这种“情怀”使作品夹带着特殊的语言。这使我想到一个问题,就是关于再现和写实的问题。当你带着特殊的体验去传达、再现一个场景的时候,实际上不只是写实,这个写实的场景里夹带着个性,夹带着由于个性反映出来的一种特殊语言,这种语言可以跟我们产生一种共鸣,也就是说比照片还写实,还“像”!我在澳洲有一个朋友,他吃饭的时候请我喝咖啡,他说这个咖啡特别有味,多少年没喝到这样的咖啡了!当时我品尝的时候也特别有共鸣,这个东西就是特殊的体验,特殊体验能引发的共鸣。如果现在有一张六七十年代的老照片,让一个90后以写实的方法表现,他可能怎么也画不“像”,原因就是没有特殊的体验,也很难引起共鸣。张老师的作品就是画写生,就是画当时的场景,包括现在看到的场景,无非就是写生,但是他传达出来的气息,是我们仅用写实所达不到的,我想这是再现,而再现是一种情景的再现,这种追求夹带着现实生活体验的时候便给你带来一种共鸣。我是在天津长大,如画的墙子河,一下子就把我带到了画中。我看过老照片,也没有达到这样的效果,我把它称之为一种特殊的体验。其实在张老师画里就是那么直接地面对这些场景,用最朴实的语言传达,这种朴实的情怀使他的语言是特殊的。

马驰(画家、天津美术馆馆长):我有一次在美协的展览上,拍了一张张老师的静物。我天天在展厅里待着,很多人都对这张画特别感兴趣,尤其是里面的一根葱,大家觉得画得太好了,我也是格外地关注。后来有机会与张老师办一些事,我们经常聊聊天,每次张老师都非常真诚。从张老师身上学到了很多东西,无论是艺术生态上的,还是艺术史上的,讲了很多,真是老一代的风范。看了刚放的PPT有一个感觉,张老师从20世纪60年代到现在,一直在坚持写生,一直画同样一种感觉的东西。大家知道艺术界从各种学术观念到各种思潮,变化了很多次。我在美术馆工作这五年,各种艺术潮流、观念,这么复杂、快速的变化,作为一个画家怎么能够几十年坚持一种状态?这是需要研究的。张老师做过《中国油画》编辑,肯定在几十年里,接收到了很多信息,然后屏蔽掉这些信息。这就像二战时候有个国家建了一个巨大的信息接收器,每天接收到的信息都花费巨大,最后结果没有几条信息是真正有价值的,因为接收的很多信息都是互相矛盾的。张老师在现在艺术市场非常成熟的情况下,拒绝了很多市场上哗众取宠的东西,拒绝了很多商品画,他创作了这么多作品都是与市场无关的东西,而且又有饱满的热情,在天津又有这么多人关注,又画了这么多作品,从历史的角度看,这些作品往往就是一个归宿——美术馆,作为美术馆,提前作张老师艺术上的梳理,在情感上也拉近了距离,这是非常有益的。

阎秉会(著名画家、天津美院教授):我能感觉到一点,因为特殊时代的原因,没能到美院上学,会造成他始终没有在学院,有跟学院较劲的力量和激励!这一点没在学院的人一定是有的!我们在学院的人可能不以为然,但在学院外的一定有这个劲,这种激励使张胜一直保持到今天,这么旺盛的绘画热情和动力,这是不可规避的事!我爱这样想问题,我不愿意说一些特别慷慨激昂的话。张胜做人特别朴实,他还有天津人乐于助人内心善良的品格。他的画特别纯朴、浑厚,看上去不耍帅,不投机取巧,这都和做人有关。

我看过很多画,不管什么画,一个是小“巧”,一个是“单薄”;都是聪明人画“聪明画”,全国各地都有这样的“人”和这样的“画”,没有多深的感触,这都跟人有关,没有这样的人就没有这样的画!人和画是一致的!

另外刚才说的动力,实际上就是他对绘画的态度,他始终有一种饥饿感、饥渴感,他画画特别兴奋,特别满足,任何物质上的满足都比不上画画,这一点太难得了!很多画画人,画来画去就淡了,就像吃什么都没有食欲了一样,而张胜永远是饥饿状态!

另外我觉得绘画里面有很多种类型,比如有视觉类型,有智慧型,有观念型,有思考型的等等,绘画界是非常多元的,更别说艺术界了,我觉得张胜属于视觉类型的,尤其是写生,写生有非常多的好画家,都非常了不起!我希望张胜,我也渴望张胜的画再往前推半步或一步,我很佩服他的画,但是我还是希望你再往前推一下。

郑金岩(画家、教授、天津美院造型艺术学院院长):张老师的画有绘画性,而且有密度。有的画画得再深入,你感觉是水的,但是张老师的画没有水的感觉!因为在学院里,好画坏画一眼就能看出来,有的人画了一辈子还是缺少绘画感。上个月和王老师还有张老师在一起吃饭,就在吃饭的时间看到了张老师在画速写,我一看太好了!就是简单的几笔,真有密度,就是油画棒画了两下,可能就是半个小时,这真是天性!

姚铁正(画家、天津歌舞团舞台美术设计师):我总在想,应该怎样认识张胜的画。我前些日子在网上看到一个帖子,说翻译过来的“美学”这个词的德文原词是“Esthetics”,这个词是日本人用汉语“美”和“学”组合成的一个汉语组合词,其实这个词直译过来应该是“感觉学”。关于“感觉”的重要性前面几位都说到了,不管哪一种艺术类型,无论是写实、是抽象还是装置、行为、观念艺术,都需要艺术家个体的感觉,没有感觉这个作品肯定不成功,没有感觉就不是艺术。张京生老师说的“情感的投入”就是艺术家的感觉。

张胜的画特别有感觉,从张胜的以前的速写来看,他特别有能力把他的感觉表现出来。他上下班一看因为游行堵车了,他拿出速写本就把游行的人都画了下来。他甚至寥寥数笔就画出了街道上人们上下汽车的场面,虽然没几笔,却感觉是冬天,还有阳光,令人称奇!他的速写是油画家的速写,是非常直觉有感觉的,他的方法是自己的,他的速写在感觉上和油画是一致的。要解读张胜的油画,先要解读他的速写。

张胜的灵感之处,一方面是非常直观的速写把握能力,包括油画也带着很强的速写性,他的情绪和他的绘画语言是一致的。比如说他画树,他画的树里面有很多国画的情意化的用笔,有枯涩的树干,有轻柔的枝条,有风,有黑管和提琴的鸣响,包括用笔的速度、方向和力度都是情意化的。张胜油画的用笔像是在弦上和键盘上弹奏乐曲的手指留下的痕迹。张胜油画的用笔和他油画的色彩是一致的,一同构成一种形式语言。他的画色彩关系拉得很开,富有乐感。他的画的色彩的恢宏和细微的那种音乐感是很多画家很难做到的。最近几年,张胜更加关注绘画的语言性,有一些画还是能看出来他的探索。

说张胜没在学院里供职所以没能理解一些现当代的艺术,这个说法不对。张胜是中国唯一一本专业油画刊物《中国油画》的主编,他在这个刊物里介绍过国际上各种不同流派的现当代大师。不要以为他不懂现当代艺术,对现当代艺术他做了很多推介工作。艺术史史实证明,艺术品价值的判断并非以“进步”与否作为判断的标准。坚守心灵的自由,坚守自己看待世界的方式,可能是当下真正意义上的“当代性”。另外,张胜的历史画也很出色。画历史画要求有很强很全面的能力,要懂历史,懂导演,要组织戏剧性的历史场面,要组织构图秩序,要有对复杂空间的把握能力,这又与写生大不一样了。这些都证明张胜在绘画上的水平和能力。能够统合历史画复杂场面使之视觉秩序化,是张胜的敏锐的感觉和他把控绘画语言的能力,是他敏锐的感觉与他的形式语言综合能力的体现。

我以为在艺术里最重要就是心灵的自由与直观性,艺术源于人的自由直观的感觉。多年来艺术家总是被要求在作品里承载这个,承载那个。实际上绘画能承载什么呢?绘画只能承载艺术家的感觉,观众通过艺术家的感觉体验艺术家个体的独特的人格魅力。看画的过程,是艺术家与观众的一种独特的非同一般的心灵对话,是普世人性之间的交流。除此以外没有其他,其他的也承载不起来。

张德建(画家、天津美院教授):绘画艺术有三个本质特征:一个是非功利性,一个是感性,还有一个是主体性。我觉得张胜先生的画都和这三个特征吻合。首先说非功利性,这是艺术的前提,张胜先生说“没考虑别的,就是喜欢”,然后能长期坚持自己的绘画研究,不同的“时尚”、不同的潮流都没影响他。人们往往很难摆脱功利的心,希望自己的画能够拍卖,能够多卖钱,或认为自己的画处在边缘了,要改变自己,这些想法都是功利性的,有这种功利性不可能有好画。再有一个就是感性特征,就是美学强调的感觉。感性特征,不用太多的语言,不用靠别的东西去取巧,就靠感觉、感性,这是艺术最大的特征。张胜先生的画感觉非常好,自己的感性能够表达出来,画面效果非常动人,说明能够把自己最真实的感情、感觉表达出来。再有一个就是主体性特征,主体性的另一种说法就是个人性。个人性是靠每一张画积累起来的,张胜先生的主体性就是通过他这么大量的每一张画积累起来的。另外个人性既靠积累也靠创造,因为画画的人不会满足于自己的作品,他会不停地探索、创造,不停地想探索新的表现方式。我觉得这个新不一定是表面形式上的新,如果你探求到自己内心真实的东西,这个内心真实是很难雷同的,如果做到这一点,就不必东张西望,就有价值。写实绘画有多种多样的写实,如果能画得非常感人,不是因为写实,也不是因为画的内容,最本质的原因是个人性,也就是主体性。所以从这一点来说,要想进一步深入,就是要把自己最喜欢的东西摘出来,再突出出来,按照自己内心的走向走就可以了,就能把自己长处和与别人的不同发展到极致。

郑岱(画家、巴黎第一大学博士、天津美院教授):我刚看了张胜的幻灯片非常受感动!第一,在经济社会变化动荡过程中,张胜老师始终有自己的坚持,始终对生活、对自然有真挚的爱,这种情感以及在这种情感下的发现始终没有变。第二,从形式上看不管是画哪个时代,都有一个画面非常丰富的特点,有空间,有很多复杂的组织并形成了非常多的和谐,不管是简约的游行队伍,还是整个大的场面,画的每一张风景都是非常丰富的。我对这个感触特别深,因为我画的东西正好相反,都是比较简约、概括的。我看到张老师的展览,正是情感的丰富和形式丰富的力度支撑了画面。张胜老师最喜欢的方法是写生,在绘画中人们为什么选择写生?因为写生是观看引发的,观看本身就是个人性的,写生对我们来说好像看到的是真实的。我最近在写一本书,就是关于观看的,观看首先就是一个主观的东西,并不能证明我看见和他看见是一样的。所以“真实”只能是一个词,只能是一个主观的个体,实际上就是每一个人的出发点。张胜老师选择了生活场景,选择了形式的复杂、丰富、多样;但是我要是画画,我肯定把小的东西都舍弃,只留下大的框架。我曾写过一篇文章,就是怎么样看待写生。我也经常画风景,这里面和张老师有一个特别一样的东西,就是想记录下来,作为一种日记的形式,如果要按照日记的形式,我们日记应该是什么样的才是一篇好日记?是记录了当时的情景,还是写出了非常精彩的文采?在写生的时候,直接走出形式是非常难的!有一半的风景写生,由于受种种条件和当地的情况的影响,你既想记录,不能失去真实的感受,又想有一定的创新突破,所以会有多种选择,面对一个共同看到的景会有完全不同的绘画的结果。张胜的画是充实丰富的,我的画是简约概括的,都是各自的选取,都有同样的艺术价值。要是归结起来回到主题,什么是艺术的本质?我想回答一下我对绘画的理解。什么是绘画呢?我觉得就是用绘画的形式语言,用感觉来表达人的智慧。现在的绘画不是我们看见什么画什么的年代,而是表达人的智慧的年代,这种智慧不是枯燥的,而是充满感觉的,要有非常好的艺术语言来诠释。张老师用精湛的语言,用充沛的艺术情感,表达对生活的看法,也就是这么一个结果。

孔谦(画家、天津美院教授):张胜老师是在天津绕不过去的一个人,他的画哪怕是向西方帝国主义学的,也是非常有价值的!如怎么用光和色,这是完全不同于中国传统的,像画的五大道等等。由于张老师身体非常好,他能够不间断地画,他的画就像是一部编年史。他通过一个个体,向西方学习,向印象主义学习,同时也向他们的精神学习,然后用一种方法,去表达所见的现实。他表现的现实有现在的现实有过去的“现实”,记录了对现实变迁的感受。你可以看到一个外来资本的进来,看到对某种东西的留恋,看到东西方文化结构的交错。当然这其中也有一些消极的因素,最后可能会阻碍张老师往前走,但是从里面折射出来的中国的变迁,以及个人的精神的不屈,是特别强烈的。从大的范围说中国,小的范围说天津,张胜老师是绝对绕不过去的一个人,每个阶段都有形态,这是最主要的感受。

其实语汇能够折射出来很多关系,就看你挖不挖了。写生的主体性不用说了,我想说另外一个问题,学西方的问题。当你进入到西方的结构里面,有时候你会变成两个人,你会常常自相矛盾。画五大道的时候,契合了印象主义,画陕北农村时,残留的是对于田园乡土的美感留恋。这个不在画得好与不好,这涉及西方语言与本土文化结构,文化暴力与自主的主题性,功力性与语言的推进,还有艺术家的心智与体力等等复杂的很难把控的问题。这不是张老师一个人的问题,这是所有的艺术家都面临的问题。

王惠林(画家、和平区文化馆研究馆员) :张胜还是在《中国油画》做主编的时候我们就认识了,我们一起去过蓟县兴隆画画。张胜比我大三个月,他特别率真。我们一起谈艺术、谈绘画、谈抽象画、谈素描,他理解得很深。他说,泼到地上的水就是素描,他是这样说的,可是他不这样做,他对我很有启发。我佩服张胜,但是我没有他的能力,我觉得艺术说到底就是一个真,我感觉到他做人也真,画画也真,很了不起。

樊海忠(画家、新蕾出版社编审):我认识张胜非常早,上美院前我曾来过天津一次,偶然在商店的墙柱上看到几张蔬菜、肉和海鲜的写生画,当时就觉得眼前一亮!在这之前我没见过这么生动、真实的写生作品。我想,如此灵动、鲜活、写实的画是出于何方大神呢?问过后,我知道了这是天津的“胜爷”的画,给我当时留下的印象很深。快毕业的时候,我去校外的一个朋友的画室,地上立着一幅教堂的雪景是一幅很棒的画,我问过,说也是张胜的作品。后来还看过他画的水粉都给我留下了深刻的印象。他的画功底扎实、写实,有油画味道。八五、八六“美术思潮”后,我们很多人已经进入绘画的表现状态,张胜还在画他的写生。这就存在一个探讨的问题,尤其是写生,靠感觉、直觉,怎样的绘画才是时代的艺术?我想,每个人应该坚持自己的不一样,才是最符合时代的艺术。对于现代形式,我和张胜亦有过探讨,比如“形式”需不需要变?张胜的追求可能跟我自己相悖,但我一直支持他坚持他的写生之路,这是最适合他的,在作品中表现出即兴、鲜活的意味,表现出非常棒的绘画性。绘画是感觉的艺术,绘画中无论写实、抽象,彼此你中有我,我中有你。有人说过:有形的作品来源于无形的观念。我认为绘画艺术的本质是人,是做人,用天性和才能呈现这个世界,不管是美的、丑的,好的、坏的,人性的自由不自由,体现的是人的认知世界。我们知道画家有足够的真诚在他的作品里就是好的。张胜几十年用心勤奋,寄怀于写生,以绘画呈现自己的人生价值,这本身已经凸显出他的画作的精神魅力之所在。

吴团团(画家、天津歌舞团服装设计师):我总是惊叹张胜老师的油画写生,可以感受到一个艺术家面对视觉世界的强烈冲动和热情。张胜老师的画是艺术家直接的纯粹的感觉,他用色彩如此强烈和生动地表达着,表达对自然万物的充沛的爱。这种爱是完全忘我的,是心无旁骛的。这就是绘画艺术的本质吧!

王立宪(著名画家、天津画院一级美术师):张胜是天津美术绕不过去的人物,所有事情都在他身上有所反映。在座的大部分都是美院毕业的,但张胜是另外环境下的状态,这恰恰是特别可贵的,也许能给我们提供另外一个思路。生活是每一个人的生活,都是自己的生活反映的状态。现在虽然在文化上开放了很多,但大部分人还是被统一化、格式化着,大部分人的思维模式还都是被洗脑式的,可是张胜恰恰提供了另外一种方式,这是特别需要我们思考的。再一个就是张京生老师说的,我特别同意,我们给张胜定性都是自己的感受,实际上他对后人的影响意义在哪儿也许我们不知道,但是肯定有!这个更重要!文化的传承,王元珍老师说的,因为文化是多方面的,每一个人从每一个角度做好最好,就是把你的特质发挥出来肯定是对后人有影响,这个意义是特别重要的。第二,我觉得张京生老师说的,我们画家作为个体画家,你想为后人留什么,这是非常重要的!王(元珍)老师还提出一个观点,是所有画家都应该想的问题——每个人留下什么不应该是一样的,应该留下各种各样的角度的东西,文化的包容性非常大,不是说某一个就对,某一个就好,后人怎么吸收我们没有办法。张胜研讨会给我们大家提供了一个特别好的思考的东西,其实研讨会还是应该针对艺术,从各个角度谈自己的思路。

萧冰(策展人、意庄美术馆馆长):张胜老师画画很有激情,非常投入,很有灵气,这个我特别有感触。我虽然出生在传统国画世家,但是好的东西是有共性的。我跟张胜老师经常在一块吃饭,他总是拿出油画棒给大家画画,我们总开玩笑,说他已经快得病了,他画画已经成了习惯。从量变到质变,张胜老师确实是年轻这一代应该学习的,现代人太浮躁,年轻人应该好好向张胜老师学习,塌下心来搞艺术,这种状态在我周围太少了。年轻人根本没有潜心大量地积累,就是画几张恨不得马上用现代的方式炒作,去表达自己的存在感。我觉得跟张胜老师在一块,我们更多学习的是这些。

张胜 老华利里 亚麻布面油画 65×54cm 2003年

马惠武(著名电影导演、画家):上星期在北京,作家刘震云谈到一句话我觉得非常好,他说现在的中国聪明人太多了,而傻瓜少。他可能泛泛地指出一个国民现象。我觉这种现象同样存在于当下的文化界。聪明的画家太多了,而像张胜这种默默地耕耘自己的“傻子”太少。艺术家不需要多聪明,而真正需要的是“傻子”般的执着。张胜的执着精神应该得到尊重。美国画家怀斯,我去过他的家乡,离大都会博物馆、纽约很近,据说他不怎么去纽约。为什么?因为他完全回避与他的创作无关的东西。他的画就是自己的农庄,自己所熟悉的环境。我觉得张胜与怀斯相像。在张胜的画里有一种他对绘画本质的朴素探索。这一点他又很像毕沙罗。张胜的画没有莫奈的华彩,没有德加的贵族,没有梵高的激情无限,没有塞尚的理性,没有高更的异地恋情。而有的,也是最重要的,就是朴实无华脚踏实地,收获着自己耕种的果实。这点难能可贵。刚才大家谈到了画家的风格变与不变的问题,关于变我个人认为,有的画家“变”好了,有的画家“变”坏了,变得没有自己了。我个人认为,每个所谓成功的画家都是根据自身的优势和思维意识转换加之方方面面的客观因素才发生转变的,对画家而言都存在着确定与不确定性。当今物化社会,商业化毁了艺术家的精神品质,许多有才华的画家都存在着某些商品化状态,并不惜自己把自己毁掉,大而广之,我们的知识界都失去了边界,真诚的表达已经失去了市场。张胜最大的优点就是还能够坚守自己,只有坚守才能完善自己。怀斯等一批画家坚守住了,成功了,伟大了。张胜如能坚守下去,以不变应万变,同样也会成功,也会伟大!

姜中立(画家、天津美院造型艺术学院基础部主任):今天比较系统地看了张老师的画我突然想到一个词,“有温度的纪实”。在张老师的画里,无论是天津风景,还是外地风景,纪实感是非常明显的!但是这种纪实感是“有温度的”,能勾出很多过去的故事和回忆。即使看到没有去过的场景的作品,也觉得能够引发很多想象力。因为这种有“温度的纪实”是在一直感受着,追问着,没有停留在对表象的复制上的,这是张老师作品里特别可贵的。在作品里无论是画的一些草,一些树,一块砖,还是一些建筑或被拆的老房子,都能感受到温度和温情。张老师虽没有经过专业院校的学习,但是我觉得张老师的油画语言和欧洲的传统写实油画有特别贴切的地方。张胜老师的作品,无论是色彩还是造型,让我们看到很多特别强烈的视觉效果,强烈的审美效果,强烈的造型观和材料观。看张老师的作品,在语言层面,特别能够感受到一些好油画的气息,张老师的作品,通过语言表达了时间的质感,这是我对张老师作品的印象。

张小凡(画家、天津人民美术出版社编审):最近这些年我经常和张胜老师一起画写生,不仅学到了绘画技巧,更看到他骨子里那种对艺术的真诚。他所有的勤奋、忘我和坚持都源于此。看张胜画写生是一个比较过瘾的事儿。他人高马大,用笔速率很快,很有激情,给人的感觉很震撼。在他这种大刀阔斧的气势下慢慢发现张胜是个粗中有细的人。他每画一幅画都始终处在缜密的思考当中,线与线的关系,色块之间的关系,步骤程序都特别讲究。后来听说张胜在西班牙跟央美潘世勋一起画写生时潘世勋给他起了个外号叫“张猛”,说张胜画画生猛、有激情。其实,光有激情也画不出来画。他有很多德国式的思维,如非常缜密的构图,这几条线怎么回事,从一开始条理就特别清楚。正是在这个基础上把西班牙式的表现性的激情充分发挥出来了。有时候用这么短的时间画这么完整的画,这是与长期的速写有关的一种感觉与表达的功夫,有那么好的速写功底,再画这个是一步一步积累出来的,自然就画成了这样。我就是琢磨他从一开始到后来的过程,总是那么缜密,从非常严谨的逻辑思维,到后面多年的实践经验,形成了他本人的综合优势和性格,包括体力,下楼之前练二十个俯卧撑等。

段守虹(画家、雕塑家、艺术理论家、天津教育出版社编审):孔千和郑岱老师提到张胜的绘画有编年史和日记的特性,这令我想到法国米勒的绘画,有研究者就提出米勒成熟时期的绘画就有农民年历的性质,其中充满了19世纪中叶农民生活的所有细节。张胜老师的绘画可以说就是今天中国现代化社会城市改造的“城市景观的日记”。他大量的作品对所见环境空间中的细腻感知和原生态描绘的丰富性,都印证了作为一份城市进程图像文献的可靠性。张胜老师对艺术描绘的努力来自他执着的“爱”,这个驱动力几乎令他的艺术追求成为他生命的唯一,或言也成为这个时代的唯一。

蒋长虹(画家、天津财经大学教授):这里我想说张胜老师是一位难得的艺术家,一位不折不扣的画家。在此我以三个角度谈谈他的绘画。其一,写生不仅仅是为了写生,他喜欢用写生的方式研究绘画,从这个意义上讲他超越了“采风”一般式的表现。他通过研究自然的形、色、空间、笔意、气格,发现绘画内部的逻辑关系和精神气质,他在艺术表达上有某种先天的直觉和可靠性,一落笔就能够一下子抓住本质。他常常对着风景写生,研究与思考并逐渐在写生的过程中发现绘画,又在绘画中体现绘画的深刻性,就这样从上世纪至今他的足步立定在天津的每一条街巷,爱意无限浸透着他浓浓的深情和专注旳爱。他的作品笔意深厚朴素,充满了青春的活力,从那时到如今他绝对是天津人的时代人物。其二,艺术的本质是一种力量。张胜老师极其重视艺术的品质和来源,对大师艺术精髓的研习从未停止过,他的作品也体现了与伟大传统的连接,他认为绘画本身足以有这种深刻性和力量。张胜老师的写生,承载了这种精神连接,故他作品也渗透着一种自然特有的特质和浓浓的人情味道。为此他对油画语言的空间性、用笔的丰富性、色彩的重量感等进行了不同阶段的研习,他尤为喜欢研究复杂的结构,有难度的空间关系,他用这种方式视为对自己的挑战。其三,他的天津情结,张胜老师是老天津人,历史他见证了,也伴着他长达半个多世纪的风云和故里之情,他至今喜欢那些老街老巷,他爱那岁月里的人,爱那种气息,总有一种乡愁,然而他独自品酌,其实他没有故意扩大什么,也不是泛爱主义,他的绘画静静地开放,超越了一切伪善的东西。

路家明(画家、天津美院教授):张胜先生是一位纯粹的艺术家,纯在作画的状态,几十年如一日从未开过小差,始终保持对绘画的高亢激情,把绘画当作生活的常态;纯在透过作品表层的形式而在深层次上耐人寻味。作者是用自己多年对生活的积累,对艺术的感悟,凭直觉即兴写生,但进入到“看景还是景”的形而上精神层面,虽司空见惯的津门街景,已经明确显现深沉朴实的美学追求;纯在绘画语言的本色率真,作品浸透着浓浓的绘画气息,有呼吸感,形、色、笔相互编织,完全是下意识的偶发,一气呵成,已进入到自由无法的状态。

齐宝成(画家、天津杨柳青画社出版社编辑):我从小跟张胜老师学画,我感觉张老师的画跟性格有关系,张老师本身是粗中有细,跟身体也有关系,最主要就是热情,有那种精气神,有那个气场。刚才阎秉会老师说的那种劲,那个劲特别难得,张老师一直保持这个状态。再有就是写生问题,我觉得写生无外乎就是一种手段,表达一种心理的情感是最重要的,还有张老师特别可贵的是,不管时尚怎么变他都保持着定力,这与过去做《中国油画》杂志的编辑经历也有关系,时尚见得太多了,他有自己的认识,这也是画画人应该保持的好状态。

郭雅希:今天在座的每一位都几乎通过对张胜作品的分析谈到了写生与绘画、绘画的直觉与纯抽象问题,也从不同的角度涉及绘画艺术的本质问题。很多老师还涉及了做人的问题,张胜这种儿童般的纯真和一般人少有的执着与坚守,特别是在这个时代,在这个极端工具化、功利化的时代,非常难得!通过这个研讨会大家不仅感受到了在这个时代不多见的“张胜的艺术”,也领略到了在“张胜的艺术”中流露出来的同样非常难能可贵的“人性的闪光”。