早期康复护理模式对脑梗死患者的临床作用

2017-11-01缪亚娟

●缪亚娟

早期康复护理模式对脑梗死患者的临床作用

●缪亚娟

目的:探讨早期康复护理模式对脑梗死患者的临床作用。方法:在医院2015年7月到2016年12月期间诊治的脑梗死患者中抽取108例作研究对象,依据随机抽签原则进行分组,研究组(n=54)采取早期康复护理模式,对照组(n=54)采取常规护理模式,对比两组患者的康复效果、满意度。结果:研究组患者的总有效率是98.15%,满意度是100.00%;对照组患者的总有效率是87.04%,满意度是90.74%;2组比较均存在统计学差异(P<0.05)。结论:早期康复护理模式用于脑梗死患者临床护理中效果肯定,可提升患者康复质量和满意度,值得借鉴。

早期康复护理模式;脑梗死;满意度;常规护理模式

本研究为明确早期康复护理模式对脑梗死患者的临床作用,对54例脑梗死患者应用早期康复护理模式,并以常规护理模式为参考,现报道2组康复效果和满意度如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

本组脑梗死患者共108例,均在2015年7月到2016年12月期间就诊,存在程度不等的意识障碍、食欲不振、大小便失禁、偏瘫等临床表现,并经MRI或CT检查等明确诊断为脑梗死,其家属均对本次研究目的、过程等知情同意。将108例样本人群随机分成研究组和对照组,均54例。其中,研究组中男28例,女26例;年龄为44~78岁,平均年龄为(54.52±7.16)岁;对照组中男29例,女25例;年龄为45~78岁,平均年龄为(54.54±7.13)岁;2组患者平均年龄、性别等基线资料的统计学对比结果提示其无差异(P>0.05)。

1.2 护理方法

对照组应用常规护理模式,即提供溶栓活血药物治疗,并依据病情适当使用脱水剂,做好抗感染、控制血压和血糖等对症支持治疗,并予以起居护理、病情观察、康复指导等,不强调特殊护理内容;研究组应用早期康复护理模式,护理内容包括:

(1)早期用药护理:护理人员应严格遵医嘱做好病人日常用药的护理工作,并在用药前先做好解释工作,告知其不同药物可能产生的不良反应,确保患者、家属提前做好心理准备。同时,用药前应做好药敏试验,并在用药期间严密观察患者各种生理反应,对不良反应明显者,应及时报告医师予以相应处理。

(2)早期肢体康复护理:①坐位平衡训练:脑梗死患者的第一个肢体功能训练环节,即坐位平衡训练,但因是患者治疗初始阶段,其生命体征尚未彻底平稳,应以卧床静养为主。护理人员应每隔2h帮助患者翻身、拍背1次,并注意引导其保持患侧肢体功能位,引导其肩关节保持外旋位,而髋关节呈现内旋外收位,足跟、足尖保持垂直。早期保持仰卧位和患侧卧位,每隔半小时帮助患者改变一次体位,期间避免拖拽、牵拉等粗暴动作。护理人员可鼓励患者自主完成简单生活自理活动,引导其保持坐立位,促使其早期尝试生活自理活动,激发其强烈康复意识,提升护理依从性;②肢体康复训练。首先,定期按摩患肢,加速其患肢的血液循环,避免关节僵硬、痉挛等情况。同时,指导其进行肢体被动康复训练时,应以肘关节、髋关节、收治关节、腕关节的被动伸展作为锻炼重点,从近端关节至远端,从大关节至小关节,逐渐增大其关节活动幅度,延长其关节被动活动时间,以疼痛可耐受为宜。其次,指导患者使用辅助工具展开主动运动训练,如在病床上引导其搀扶床头维持跪立位,随后逐步转成坐位、床边坐立悬腿5min,在患者能够耐受的前提下,辅助患者站立,锻炼其平衡能力,待患者能够自行站立后,为其提供辅助工具如拐杖等,逐步恢复病人行走能力。

(3)早期语言护理。引导患者学习鼓腮、噘嘴、叩齿、龀牙等动作,每日1次,刺激其面部肌肉控制能力,并配合以科学舌尖锻炼,督促其左右移动舌头,每次5min,每日5次,逐步恢复其语言系统生理控制能力,遵守循序渐进原则。

(4)早期并发症预防护理。定时检查病人呼吸系统情况,清除其呼吸道的分泌物,并以拍击后背等方式,促使患者顺利咳痰,避免患者出现呼吸阻滞、意识障碍等情况。同时,以机械辅助通气方式,维持病人呼吸道通畅,避免严重脑梗死患者产生呼吸道堵塞情况。此外,对于留置导尿管者,应每日予以膀胱冲洗处理,保证其会阴清洁,并定期进行尿检。对于便秘患者,则在餐后予以腹部按摩,加速其胃肠道蠕动,避免其因用力排便而并发脑出血等并发症,严重者可使用药物灌肠、开塞露等方式促使其顺利排便。

1.3 观察指标

(1)观察患者肢体功能、语言功能等变化,结合其并发症情况,分析其康复效果;

(2)自拟患者满意度调查表,评估患者对整体护理质量的满意度;该调查表选项包括满意、不满意,满意度=满意者人数/总人数×100%;

1.4 疗效判定标准[1]

①显效:肢体功能、语言功能等均恢复正常,无明显并发症;②有效:肢体功能、语言功能等均改善,部分患者出现轻微并发症;③无效:肢体功能、语言功能等无明显改善,出现并发症。护理总有效率=显效和有效之和/总人数×100%。

1.5 统计学方法

SPSS19.0统计学软件:对计数资料使用c2检验;对计量资料实行t检验;P<0.05,即对比存在统计学差异。

2 结果

2.1 康复效果

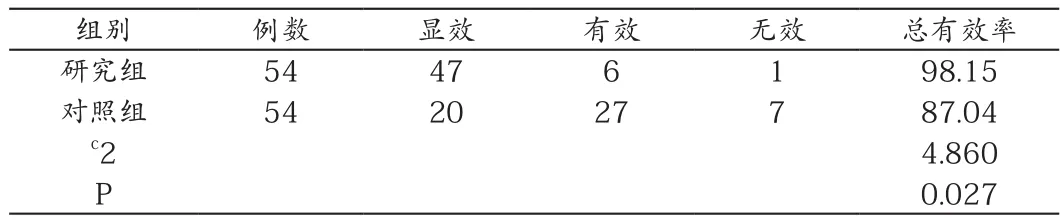

研究组患者的总有效率是98.15%,对照组患者的总有效率是87.04%,对比存在统计学差异(P<0.05),详见表1.

表1 2组患者康复效果比较(n,%)

2.2 患者满意度

研究组患者共54例,满意者54例,无不满意者,满意度是100.00%;对照组者共54例,满意者49例,满意者49例,满意度是90.74%;有统计学对比差异(c2=5.243,P=0.022)。

3 讨论

脑梗死即缺血性脑卒中,是一种因脑血管闭塞而引起的脑血管疾病,好发于老年人群,主要临床表现类型包括脑血栓、脑栓塞。据报道[2],10%左右脑梗死患者治疗后可恢复正常身体功能,而50%患者可遗留各种肢体功能障碍,影响喊着生活质量。而有学者指出,合理、科学的早期康复护理干预,可改善患者预后,恢复其脑梗死患者的机体功能[3]。

首先,脑梗死患者治疗期间会涉及到抗凝、溶栓、扩张血管等缓解,而不可避免需使用各种药物,容易引起不良反应。对此,早期展开用药护理,可避免其产生抗拒心理,或引发医疗纠纷,并提升用药依从性[4];其次,肢体功能障碍是脑梗死病人最明显生理损伤表征,应积极展开早期肢体功能锻炼,降低其生理残疾程度,恢复其生活自理能力[5]。鉴于此,护理人员需认真观察脑梗死患者生命体征,待其生命体征恢复稳定后,遵循其运动发展规律,有计划、有步骤的为其安排康复训练计划,遵守其从简到繁的原则落实计划;再者,脑梗死患者均存在程度不等的语言障碍,应早期展开语言训练;最后,脑梗死患者可因肢体活动不便、病情迁延等因素并发肺部感染、泌尿系统感染、压疮等病症,影响其治疗效果。对此,护理人员应依据患者需求做好早期并发症的预防工作。

结果提示,研究组患者的总有效率、满意度均高于对照组,证明了早期康复护理模式对脑梗死患者的临床作用。

(作者单位:如东县人民医院)

[1]陈莉.早期康复护理模式在脑梗塞患者的临床护理中的应用[J].医学信息,2013,26(2):251-252.

[2]袁莉,胡国荣,陈丽丽,等.早期康复护理模式在脑梗死患者临床护理中的应用[J].中国实用护理杂志,2015,31(12):871-873.

[3]孙振芳,于格,高媛.早期康复护理模式在脑梗塞患者的临床护理中的应用[J].临床研究,2016,24(3):140-141.

[4]陈小红.脑梗死病人护理中早期康复护理模式的应用价值分析[J].临床医药文献电子杂志,2016,3(51):10142-10143.

[5]王新玲,邵艳肖.早期康复护理模式在脑梗塞患者的临床护理中的应用分析[J].中国保健营养旬刊,2014,24(2):944-945.