讲好中国故事:西方修辞学视角下的外宣翻译

——以《中国的减贫行动与人权进步》白皮书英译文为例

2017-10-27韩西苗

韩西苗

讲好中国故事:西方修辞学视角下的外宣翻译

——以《中国的减贫行动与人权进步》白皮书英译文为例

韩西苗

(郑州大学西亚斯国际学院,河南 新郑 450000)

全球化步伐的加快和中国国际地位的提升使“讲好中国故事,传递好中国声音”成为外宣工作的新目标。本研究对外宣翻译与西方修辞学的契合点进行了理据性分析,并从西方修辞学视角探析《中国的减贫行动与人权进步》白皮书英译文的翻译。研究主要从准确选择在场、以受众为中心、经济简明、修辞论证与修辞例证相结合四原则分析该英译文。

西方修辞学;外宣翻译;《中国的减贫行动与人权进步》

引 言

习近平主席在2013年8月的全国宣传思想工作会议上提出:“要精心做好对外宣传工作,创新对外宣传方式,着力打造融通中外新概念新范畴新表达,讲好中国故事,传播好中国声音。”随着全球化的深入和中国综合国力的提升,外宣工作的重要性更加突出,如何讲好中国故事,传递好中国声音成了外宣工作者需要思考的问题。近年来,中国的对外宣传呈现出宣传预算增加、宣传范围拓宽、宣传方式灵活化、宣传手段多样化等特点,中国外宣取得的成绩也引起了西方媒体的关注甚至忧虑。德国墨卡托中国研究中心副研究员马蕾克·奥尔贝格(Mareike Ohlberg)、贝尔特拉姆·朗(Bertram Lang) 刊登在《纽约时报》上的文章《如何对抗中国的全球宣传攻势(How to Counter China’s Global Propaganda Offensive)》 便是其中一例。然而,庞大的外宣投入与我们取得的成绩仍不相匹配;相比较于老练的西方外宣,中国的外宣仍显稚嫩。上海外国语大学211特聘教授Steve Kulich就曾开玩笑道:“Your softpower is simply too hard.”因此,如何提高我国外宣水平,尤其是外宣翻译水平,以一种西方受众能够接受的方式讲好中国故事、传递好中国声音是一个亟待解决的问题。现有的外宣翻译论作大多从译者主体性、读者接受理论、多元系统理论、动态对等、功能学派翻译观、跨文化交际理论等传统的翻译理论视角展开,其共同特点是关注了外宣翻译作为翻译的一个分支的共同特征,却忽视了外宣翻译的独特性。本文拟探索西方修辞理论与外宣翻译的契合点,进而从西方修辞理论的视角,以《中国的减贫行动与人权进步》白皮书英译文为例提出外宣翻译的策略。

一、西方修辞理论与外宣翻译理论的契合点

修辞学与翻译学的渊源可追溯到古罗马时期。公元前60至40年间,西塞罗将翻译视为修辞教育和文学创作的一种方式,明确区分了“解说员”式的翻译和“演说家”式的翻译。修辞理论与外宣翻译的相似点可从以下三个方面得以论证。

(一)劝服——修辞论辩与外宣翻译的共同目标

亚里士多德[1]认为修辞是“a faculty of considering all the possible means of persuasion on every subject”(一门在任何一个议题上发现所有可能的说服的方式的学问)。新修辞学大师肯尼斯伯克对修辞定义为“人们是用语言在他人身上形成态度或诱导其采取行动的一种行为。”由此可见,劝说或说服听众或者读者是修辞的根本目的。

我国修辞理论家胡曙中[2]认为传媒话语“在某种程度上是一种立场表达,尤其是一些重点新闻,其实是以交流和影响受众立场、实现最大程度的思想渗透为目的的。”传播学学者郭庆光[3]认为传播效果有双重含义:1.带有说服动机的传播行为在受众身上引起的心理、态度和行为的变化。2.大众传播媒介的活动对受众和社会所产生的一切影响和结果的总体。因此,作为对外传播的一种形式,外宣翻译有着和修辞学相似的目标——劝服外国读者即受众。

(二)受众——修辞论辩与外宣翻译的共同核心

佩雷尔曼和奥尔布莱兹(Perelman&Olbrechts-Tyteca)将受众定义为:演说者出于修辞的目的而希望通过论辩话语施加影响的人群的集合。受众在西方修辞学的核心地位可以从亚里士多德等修辞学大师的对修辞的定义和相关观点中得到佐证。亚里士多德提出了包含诉诸受众情感的诉诸三模式,强调对受众情感心理的研究是修辞系统运作的至关重要的因素。肯尼斯伯克也指出只有当我们在言辞、姿态、语调、语序、形象、态度及思想方面都与另一个人一致时,才能劝服他。美国共和党宣传家Frank Luntz的专著也以Words That Work:It’s Not What You Say, It’s What People Hear.(如何用语言打动听众,不是你说了什么,而是听众听到了什么)。修辞论辩的最终目的在于打动受众,促使、劝服受众采取一种行动,持有一个观点或者改变原有立场。而在这一过程中修辞者说了什么并不等于受众听到了什么。

而受众的重要作用也得到了我国外宣研究者的高度重视。张健[4]教授认为,外宣翻译是“在全球化背景下以让世界了解中国为目的,以汉语为信息源,以英语等外国语为信息载体,以各种媒体为渠道,以外国民众为对象的交际活动。”该定义就指出了外国民众及受众在外宣翻译中的地位。黄有义[5]先生也指出外宣翻译应该“贴近国外受众对中国信息的需求”“贴近国外受众的思维习惯”。由此可见,外宣翻译不同于一般的翻译活动,它和修辞论辩一样,要考虑受众的审美、文学素养和诉求,进而以外国读者能接受的方式来影响受众,传递中国信息。

(三)语境——修辞论辩与外宣翻译的共同运作环境

Bitzer[6]将修辞情景定义为“由一系列人物、事件、物体及其关系组合造成的一种实际的或潜在的情急状态。”肯尼斯指出人一旦运用语言,就不可避免地进入修辞环境。陈望道曾强调“修辞以适应题旨情境为第一义。”由此可见,修辞性话语产生于一定的修辞情景,修辞者须根据修辞情景对修辞话语做出适当的回应。而翻译学自从诞生就与语言学、哲学、美学、人类学等学科联系在一起。译者在翻译活动中不仅要考虑词汇、句型、篇章、文体、题材等文内特征,也要考虑译作与原作,译者与原作者之间关系、意识形态、赞助人及翻译诗学等文本外因素。因此,在外宣翻译中,修辞者需要根据不同的修辞情景实时调整修辞论证方式,做出适切的反映,即刘亚猛教授所说的“见人说人话,见鬼说鬼话”。

西方修辞学视角下 《中国的减贫行动与人权进步》白皮书英译文

(一)准确选择 “在场”翻译原则

佩雷尔曼在《新修辞学:论论辩》中将“在场”定义为“对一些因素的呈现,而正是这些因素言者希望集中注意以占据听者意识的前景”。该定义涵盖了修辞学的几个关键词:一些因素(信息的选择)、呈现(修辞者有目的、有意识的展示信息),因素言者(修辞者),听者(受众),前景(修辞效果)。“在场”这一定义对外宣译者有重要的启示:1.所有的修辞论辩都是有选择性的,而不是译者一味按照“信”的原则对原作逐字逐句进行忠实再现。2.译者不仅要选择使哪些信息“在场”,还要选择“呈现”信息的方式,即在必要的时候对源语信息进行适当的加工、删减、处理。3.译者对“在场”的“选择”、“呈现”目的在于占据受众的前景,达到预期的修辞效果。在该白皮书的英译文中,译者主要通过以下两方面选择“在场”。

1.句内结构调整原则

译者为了最大限度地顺应目标读者的需求、认知、心理、期待、价值观等交际特征,对源语句内顺序进行调整、整合、重构,从而使译文具有“文本内连贯”。

例1:中国共向166个国家和国际组织提供了近4 000亿元人民币援助,派遣60多万援助人员,先后7次宣布无条件免除重债国和最不发达的国家对华到期政府无息贷款债务,向69个国家提供医疗援助……

China has provided nearly RMB400 billion…,sent more than 600,000 aid workers,given medical assistance to 69 countries….On seven occasions China has unconditionally canceled interest-free loans to heavily indebted countries and least developed countries.

源语从5个方面举例论证了中国对国际扶贫事业的支持和帮助,而译文调整了句子结构,把“on seven occasions China has unconditionally cancelled interest-free loans”这一力度最大的援助放在最后,符合帮助幅度由小到大的逻辑。

例2:基本杜绝胁迫、诱骗、利用未成年乞讨现象

Ensure that no minors are used for begging or forced or tricked into begging.

利用未成年乞讨是总体情况,而胁迫、诱骗则是为达到这一目的所使用的方法,而且犯罪情节更为严重,因此译文把利用放在前面,胁迫诱骗置后。

例3:促进城乡妇女创业就业

Encourage women to find employment or start business

这一顺序调整符合首先就业,然后创业的行为、思维习惯。

2.中国话语,国际表达原则

中国独有的发展模式,文化、历史背景,语言表达与英语世界国家有所不同,一些中国特色的词汇如果直译,不仅不能够准确表达其文化内涵,反而容易引起受众对中国经济发展、政治制度等方面的误解。

例4:第一次由省区市党政一把手向中央签署《脱贫攻坚责任书》,并层层立下军令状。

Governments of relevant provinces and autonomous regions have signed to the Central Authorities letters of commitment on poverty elimination.

例5:中国减贫已经进入啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺期。

China has entered the crucial stage of poverty reduction—this will prove a hard nut to crack.

中国人喜欢用战争来比喻所遇到的困难:高考是“没有硝烟的战场”,“商场如战场”,“奥运军团”,“出战”“扶贫攻坚战”,这些跟战争没有关系的词汇如果直译,不免给外国读者好战、不热爱和平的印象,因此诸如此类可能给外国读者留下不好印象的表达译者采用意译的方法,准确地表达了其内涵。

例6:各民主党派:other political parties;8个民主党派:Eight non-CPC parties.

如果直译为“democratic parties”那就意味着执政的中国共产党是非民主党派,显然与事实不符,因此译者巧妙地译为“非中国共产党”或“其他党派”,既避免了受众可能产生的误解,又让受众清楚地认识到了中国各政党的数量信息。

例7:国家在扶贫日前后组织开展系列活动

The state has since carried out relevant activities to mark the date…

中国文化中常用“某某假日前后举行活动”,倘若直译,外国读者不免疑惑:为什么这一天之前之后都有活动,而当天没有庆祝活动呢?译者用“relevant activities”回避了这一可能引起的误会。

例8:东西部扶贫协助深入开展

The eastern region intensifies its assistance in the alleviation of poverty in the western region.

稍微了解中国文化的读者都知道,中国东部经济发展水平要高于西部,因此这里的“协助”更大程度上是东部对西部的援助。

(二)以受众为中心原则

翟树耀[7]曾举这样一个外宣例子:英中了解协会主席、著名作家兼电影制作者费里克斯·格林在70年代的时候,就曾建议外宣工作者在自己的写字台上放一个标牌,上面写着“外国人不是中国人。”虽然修辞者可以通过建立认同,施加压力来影响受众,但在外宣翻译中,受众并非处于被动接受、无权弱势的位置。外宣翻译的效果能否实现,能实现多少,并不取决于受众“听到”了什么,而取决于受众“听进”了什么。James Herrick[8]认为只有受众愿意听,才有可能采取某种行动、改变某种观点、接受某种立场。可以说,相对于修辞者,受众者总是处于某种权势地位。因此在外宣翻译过程中,译者需考虑受众诉求,了解受众信念,用受众愿意接受、乐于接受的方式进行有效说服、诱导,在内容和形式上进行必要的调适。

1.省译、减译或弱化表达原则

无论是孔子的“言而无文,行之不远”,还是魏晋南北朝盛行的骈文、赋文都凸显了汉语对华丽辞藻的喜好,汉语中俯拾即是的四字格便是明证。陈小慰曾指出:“在许多中国人的观念中,华丽抒情的文体和热情奔放的语言具有文采和感染力”[9]。因此在汉语中,即便是严肃正式的外宣资料,也倾向于使用不含实质内容的词汇,尤其是诸如“完善”“优化”“健全”“大力”“全面”“伟大”“明显”“显著”等动词、形容词、副词。这对于习惯于质朴自然,平白无华,无雕饰、无铺陈表达形式的外国读者来说,未免显得浮躁、虚假。亚里士多德[10]在《修辞学》中说,过长的或不合时宜的或过多的附加词不能用得过多,“用得太多了,就会暴露作者的手法”,“使用这种字必须掌握分寸,否则比不使用还要有害”。演说要自然而不矫揉造作,否则人们疑心说话的人在捣鬼,就像疑心酒里掺了水一样。在该白皮书的英译本中,译者通常采用减译、弱化表达的方法,而不是将这些汉语常用夸大表达直译。

例9:消除贫困是人类梦寐以求的理想。

Poverty eradication is and always has been a goal of all peoples.

例10:中国的减贫行动……创造了世界人权发展的新奇迹。

China’s poverty reduction achieved remarkable results in world human rights development.

例11:该白皮书出现频次较高动词、副词英译举例。

表1 《中国的减贫行动与人权进步》白皮书中高频动词、副词及其英译

在该英译文中,除了极少数翻译为“Greatly improving…”或“fully implemented…”,“further improved”的情况,译者大多将表示健全、完善等动词以及表示程度的副词进行了省译、减译翻译法,这样的处理方法为政府今后的工作进步预留了空间,也更容易让受众接受。

需要指出的是,省译、减译原则不仅适用于汉语中不含实质意义的华丽辞藻,也适用于一些容易使受众质疑、导致负面观点产生的论辩。

例12:农村居民看病负担大大减轻significantly reducing the medical costs of rural residents

例13:危房改造工程:renovate neglected and dangerous buildings

上述两例如果直译为“burden”和“dangerous building”容易引起外国读者对中国的人权问题的质疑:看病享受不到社会福利却成了负担,甚至因病致贫;明明是危险的住宅,为什么不顾公民安危,还要入住呢?译者通过弱化翻译为“costs”和“neglected”巧妙地避免了可能引起的质疑,使受众能够从逻辑上接受这些事实。

2.中国特色词汇加注、意译原则

纽马克把目标读者分为三类:学者型读者(the expert)、受到良好教育的一般读者(the educated layman)、受教育程度不高的读者(the uninformed)。过去外宣译文的读者是研究中国文化的专家、学者或者海外研究中心、图书馆的工作人员,他们熟悉汉语的表达方式、思维习惯,也了解中国的历史、文化和政治。然而,随着全球化步伐的加快和中国经济水平、全球影响力的增加,我国外宣工作的受众显然从纽马克分类中的第一类转向了第二、三类。因此,从事外宣翻译的工作者不仅要注意到受众的变化,而且要实时改变翻译策略:过去简单的“信达雅”的直译翻译法也许适合深谙中国文化的学者型读者,而今天一味地直译只能导致外宣工作成效甚微。在谈到劳伦斯韦努蒂异化的翻译策略对“中国文化走出去”战略的影响时,谢天振[11]就曾指出,我们犯了一厢情愿地向异族他国译介自己的文学和文化,却在“原文至上”的传统观念指导下,将异化翻译策略应用于汉外翻译。新时期的外宣工作要求译者充分考虑受众的中国文化背景知识,对受众不甚了解的涉及中国文化的信息加注,使文本不可理解的外在的东西,通过解释予以消除。张汝伦[12]在其著作中指出,只有当文本(话语)不能进行它应该进行的事,也就是说不能根据它本身被听到和被理解时,解释者才介入和说话。因此,适当加注帮助不太了解中国文化的外国读者了解源语文本,是外宣翻译常使用的一种翻译方法。

例14:党中央……实现第一个百年目标的新高度,纳入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局进行决策部署。

这个句子译者对三个中国特色政治概念进行不同形式的注释:

“第一个百年目标”——加注解释法:the centenary of the CPC(founded in 1921),which is known to be one of china’s “Two Centenary Goals.”(see note).

五位一体——解释翻译法:to promote coordinated progress in economic,political,cultural,social and ecological areas and strategies.

四个全面——括号解释法:Four Comprehensives(comprehensively build a moderately prosperous society,comprehensively deepen reform,comprehensively implement the rule of law,and comprehensively strengthen Party discipline),多种注释法让受众很好地了解百年目标实现的时间期限,以及中国的特色文化。

例15:健全完善留守儿童服务体系

Improving the system of care services for“left-behind”children(see note)

Note:children who remain at home while their parents travel as migrant workers to pursue employment除此之外,该白皮书英译文对“两癌”检查(free breast and cervical cancer screening),“全国三级医院(state-level hospitals)”等多个概念均采用加注或意译解释法,尽可能地减少受众对源语文本的理解困难。

(三)经济简明原则

在外宣英译中,经济简明原则,也即“省力”原则,指译者使用最经济的语言表达最充分的意义,保证受众在最短时间内获取最大化信息的时间。黄友义先生在谈到《习近平谈治国理政》一书的翻译时说道,该书译文的突出特点之一就是标题普遍比较简单。还说到新闻学里讲过,报纸标题不要让人摇头来看,即要让读者在一行内看懂题目。张健教授认为,在外宣翻译中,不光存在翻译好坏的问题,还有一个要不要翻译,是照译不误还是合理瘦身的问题。曾利沙[13]曾从孪生式功能词冗余、概念语义不言自明式冗余等13个方面概括了外宣英译中冗余信息的形态。在该英译文中,译者通过以下三种方式为原作“瘦身”,挤掉了原作中不影响译文读者理解的多余信息。

1.受众已知前提概念省译原则

例16:正式实施come into effect

例17:农户申请,民主评议:Application,appraisal

例18:中国政府把脱贫攻坚列为工作重点,编制了全国“十三五”脱贫攻坚规划和年度减贫计划。中央政府各部门制定支持脱贫攻坚的具体方案和指导意见。

Based on the national plan for poverty alleviation in the 13th five-year plan period and the annual poverty reduction plan,central government departments have drawn up specific schemes and guidance for poverty alleviation.

例19:中央财政专项扶贫资金历年投入情况(2010—2016年)

Central government’s special fund for poverty alleviation from 2010 to 2016

例20:连续实施学前教育三年行动计划

Carry out a three-year action plan to promote preschool education

例16、18讲述了政府对扶贫攻坚工作的态度和执行情况,扶贫攻坚是国家级的任务,本身就是非常正式、国家予以高度重视的,因此译者省略了“正式”和“中国政府把脱贫攻坚列为工作重点”。而例17中的申请工作发出者——农户,以及评议的性质——民主都是根据语境可以理解的,无需翻译。例19、20中“历年”“连续”两次也是语境中清晰、受众自然而然理解的,也无需翻译。

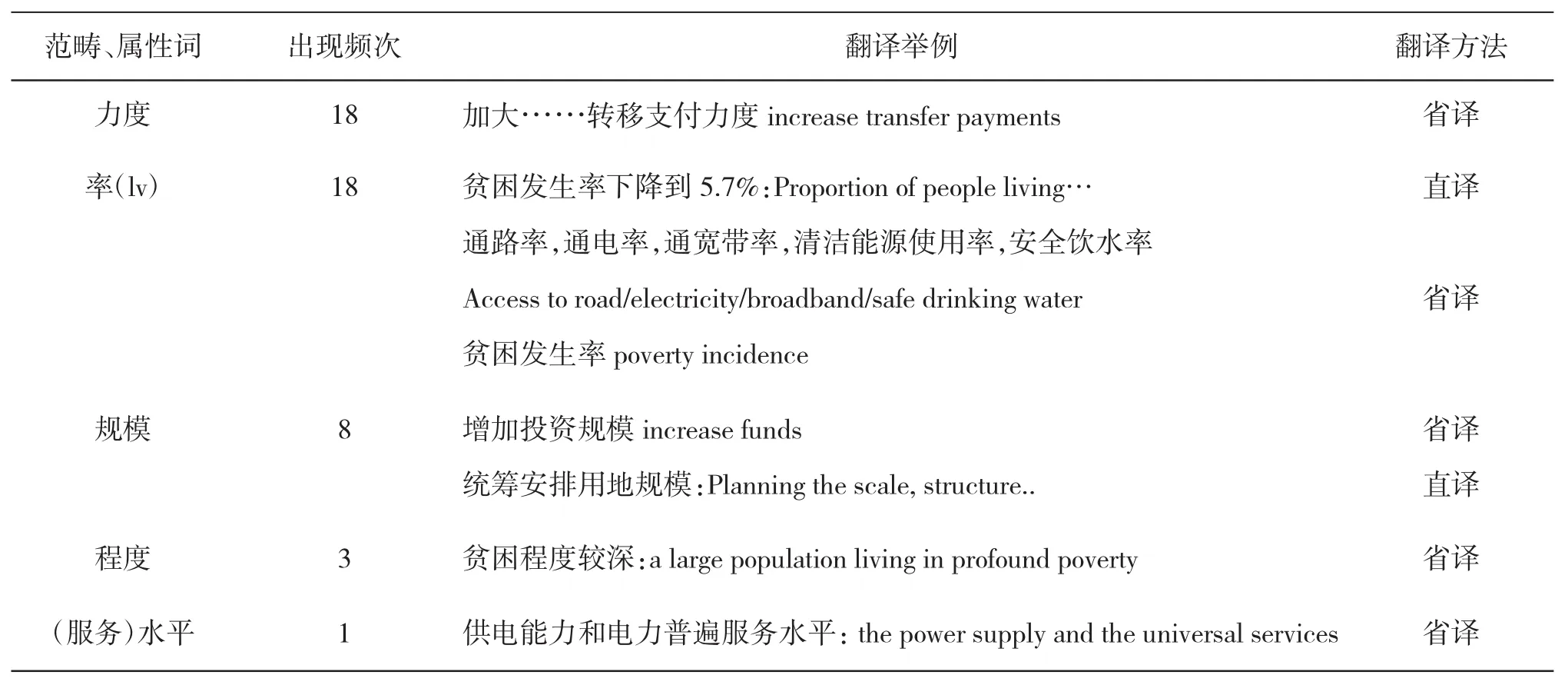

2.范畴、属性词省译原则

汉语区别于英语的特征之一在于汉语习惯使用范畴、属性词,而英语则没有。在英译过程中,译者通常采用省译的方法。在该白皮书中,“力度”“率”“规模”等高频出现的范畴、属性词汇译者除了少数情况采用直译之外,多采用省译策略。

例21:该白皮书出现频次较高的范畴、属性词英译举例。

表2 《中国的减贫行动与人权进步》白皮书中高频范畴、属性词及其英译

3.重复概念语义省译原则

汉语擅长使用四字格,而有些表达自身就存在予以概念的重复,比如:七上八下,颠三倒四,横七竖八。除此之外,汉语较多使用的修饰语也容易产生语义重复,因此在翻译过程中,译者将这些重复语义省略不译。

例22:大幅改善生产生活条件,搬迁群众生产生活水平显著提高

Significantly improving the living and working conditions of the relocated population

例23:基础设施明显改善,基础公共服务保障水平持续提高

Notable improvement has been made to infrastructure and basic public services.

例24:分工明确、责任清晰、任务到人

Clear roles and responsibilities specific to each individual

上述几例均属修饰语重复,译出一个即可。

例25:开展脱贫攻坚民主监督工作:Exercise supervision over poverty alleviation work

例26:破除发展瓶颈制约:overcome obstacles to development(瓶颈即为制约力量)

例27:各地完善政策措施,健全工作机制:all localities are improving their policies,measures,and working mechanisms(完善、健全两动词语义重复)

(四)修辞论证、修辞例证相结合原则

修辞学大师亚里士多德提出了诉诸修辞者人格、诉诸受众情感和诉诸论证理性的三种劝说模式。他强调诉诸论证理性才是赢得论辩的根本。“当我们通过事件本身所包含的说服理性来证实所谈论的事情属于或明显属于真实的情况时,劝服就会得以实现。”“事实”及其所集中体现的确定性是“雄辩”的出发点和着眼点修辞论辩。归根到底,只有通过摆事实、讲道理,通过“证明”,“劝服”的目标才能得以实现。

汉语作为一种意合的语言,虽然每一句、每一段有一个统一的主体,但从形式上来看,结构比较松散,充满了无主句和主语的变换。而英语则是形合的语言,每个句子有一个主谓结构,而且句子之间的逻辑关系紧凑,因此表示逻辑关系的关联词的使用在英语中较为普遍。在该白皮书的翻译中,译者充分考虑了英汉双语不同的语言特征,在不少地方通过1.添加表示逻辑关系的词汇;2.添加表示逻辑关系的短句;3.段落结构调整三种方法使译文逻辑严密,论证有力。

例28:贫困的广泛存在严重妨碍了人权的充分实现和享有。减缓和消除贫困,是人权保障的重要内容。

Poverty is so widespread that it has seriously hindered the fulfillment and enjoyment of human rights;reducing and eliminating poverty is therefore a major element of human rights protection.(翻译方法:添加表结果副词therefore并合句,体现因果关系论证。)

例29:“十二五”期间,中国把教育扶贫作为脱贫攻坚的重要内容,深入推进义务教育均衡发展,着力缩小教育差距,全面改善贫困地区的办学条件,实施学前教育三年行动计划、乡村教师生活补助计划,实施中等职业学校免学费、补助生活费政策及面向贫困地区定向招生专项计划,切实保障贫困人口受教育权力。

During the twelfth five-year plan period,China prioritized education in its effort to eradicate poverty.The measures included:continuing to promote the balanced development of compulsory education….All this was targeted at ensuring impoverished people’s access to education.

译文第一句综述国家对教育扶贫的重要性的认知;第二句分述,列举了国家推行、实施的具体政策、法规、措施;第三句综述了实施这些政策法规的目标。通过断句、添加词汇“the measures included”和“all this was targeted at”,外宣材料的修辞例证的结构得到清晰地展示。

例30:中国政府发布《“宽带中国”战略及实施方案》……努力消除“数字鸿沟”对贫困地区的瓶颈制约。扎实推进贫困村信息化工作……有效提升农村及贫困地区的通信基础设施水平。

The central government has given more financial support…,…so as to eliminate the “digital divide ”in poor areas.It has worked hard….Thus it has effectively improved communications infrastructure in poor rural areas.

译文不仅对句序重新调整,而且添加了表示目的的“so as to”以及表示结果的“thus”,使文本的因果论证关系更加清晰,因此受众更能清楚中央政府采取这些政策的目的是什么,达成的结果又是什么。

谭学纯认为,言语形式是修辞接受的切入点。言语形式按照有限的规律组合在一起,形成一定的话语组织模式。这种模式多次重复地作用于接受者,凝定为接受者相对稳定的心理结构。语境不同,表达一个沟通行为时所使用的习惯资源和组织方式也不同。要有效影响受众,必须获得接受者对其表达方式的认同。在该白皮书的译文中,译者通过以下形式对源语进行句内、段内结构重组和调整:

举例论证词汇:These include;these concerted efforts;all these efforts;all this has ensured…by this method;in this process

因果论证词汇:Thanks to these efforts…

therefore,and thus;as a result of these initiatives…

层进论证词汇:Moreover

目的论证词汇:to this end;so that they are not reduced to poverty

结语

随着全球化步伐的加快和中国经济地位的提升,中国的外宣工作愈加重要。如何讲好中国故事、传递好中国声音,成为外宣工作者要面临的问题。而中国文化能否走出去,能走出去多远,能走出去多少,在很大程度上取决于外宣翻译的好坏。从总体上讲,《中国的减贫行动与人权进步》白皮书英译文充分考虑了以下因素:1.事实与雄辩的辩证关系。既合理“呈现”“选择”了“在场”信息,又诉诸论证理性进行符合逻辑的论辩。2.受众的核心地位。既以对受众施加影响为目标,又充分考虑受众的权势地位。3.语言表述风格转换。既传递好了中国声音,又坚持经济简明原则。因此,该英译文是一次成功的外宣传播,对于向国际受众讲述中国发展情况,塑造国家形象,提升国际地位起到了促进作用。

[1] HOBBES T,BUCKLEY T A.Aristotle’s Treatise on rhetoric:literally translated with Hobbes’analysis,examination questions,and an appendix containing the Greek definitions [M].London:Gorge Bell&Sons,1890:11.

[2]胡曙中.英汉传播话语修辞对比研究 [M].郑州:郑州大学出版社,2007:3.

[3]郭庆光.传播学教程 [M].北京:中国人民大学出版社,1999:188.

[4]张健.全球化语境下的外宣翻译“变通”策略刍议 [J].外国语言文学,2013(1):19.

[5]黄友义.坚持“外宣三贴近”原则,处理好外宣翻译中的难点问题 [J].中国翻译,2004(6):27.

[6] BITZER L.The rhetorical situation [J].Philosophy and Rhetoric,1968 (1):6.

[7]翟树耀.内外有别——对外宣传播报道必须遵循的指导原则[M].刘洪潮.怎样做对外宣传报.北京:中国传媒大学出版社,2005:122.

[8] HERRICK J A.The history and theory of rhetoric:an introduction [M].2nd edition.Boston: Allyn and Bacon, 2001: 198.

[9]陈小慰.外宣翻译中“认同”的建立 [J].中国翻译,2007(1):60-65.

[10]亚里士多德.修辞学 [M].罗念生,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1991:156-157.

[11]谢天振.中国文学走出去:问题与实质 [J].中国比较文学,2014(1):7-8.

[12]张汝伦.意义的探究——当代西方释义学[M].沈阳:辽宁人民出版社,1986:1.

[13]曾利沙.从认知角度看对外宣传英译的中式思维特征——兼论应用翻译技术理论范畴化表征与客观理据性[J].广西民族大学学报,2009(6):175-179.

(责任编辑:王 芳)

International Publicity Translation Strategies of Chinese Materials in Perspective of Western Rhetoric:a Case Study of English Version of China's Progress in Poverty Reduction and Human Rights

HAN Xi-miao

(Sias International University,Zhengzhou University,He'nan 451150,China)

With the acceleration of globalization and promotion of China's international status,it is a new target for the international publicity workers to tell Chinese story and convey Chinese voice well.After exploring the common grounds between western rhetoric and international publicity translation,the author analyzes the translation strategies in the English version of China's Progress in Poverty Reduction and Human Rights.Four following translation principles are put forward:accurate in presenting presence;audience-orientated;economical and simple in expression;combining rhetorical argumentation and illustration together.

western rhetoric;international publicity translation;China's Progress in Poverty Reduction and Human Rights

H041

A

1672-8572(2017)05-0108-10

10.14168/j.issn.1672-8572.2017.05.17

2017-06-10

2017年河南省社科联项目(SKL-2017-1657)

韩西苗(1983—),女,河南邓州人,硕士,讲师,研究方向:翻译学。