城市规模分布演化特征及空间协调性分析——以成渝城市群为例

2017-10-13李小浩

李小浩

城市规模分布演化特征及空间协调性分析——以成渝城市群为例

李小浩1,2,3

(1. 重庆市国土资源和房屋勘测规划院,重庆 400020;2. 重庆市土地利用与遥感监测工程技术研究中心,重庆 400020;3. 重庆欣荣土地房屋勘测技术研究所,重庆 400020)

2000年以来,成渝地区的经济发展和城市化水平显著提高。通过构建城市首位度、城市规模基尼指数、Zipf维数等指标,深入分析成渝城市群自2000年以来的城市规模分布情况及其演化路径;同时构建人口经济一致性系数和人口经济偏离度指数,分析成渝城市群人口分布与经济发展的空间一致性。研究结果表明:成渝城市群的城市规模分布总体处于较为平等水平,不同规模城市的人口分布相对较为均衡;成渝城市群基本符合Zipf定律,不同城市的人口分布与经济发展的空间一致性程度具有一定差异;2000年以来成渝城市群的人口经济一致性偏离度呈现波浪形变化。

成渝城市群;城市规模分布;人口与经济空间一致性

2016年5月4日国家发改委公布了《成渝城市群发展规划(2016-2020)》,这是继2011年《成渝经济区区域规划(2011-2015)》之后,又一个针对成渝地区的区域性发展规划。成渝城市群具体范围包括重庆市主城九区以及綦江、大足等29个区(县),四川省成都、自贡、泸州等15个市,总面积18.5万平方公里。自2000年国家实施西部大开发战略以来,川渝两地的经济规模总量由2000年的5 719亿元增加到2015年的45 770亿元,年均增长率达到14.87%。城市化水平不断提高,成渝城市群的城市化率(总人口中非农业人口占比)由2000年的20.15%提高到2015年的35.21%,年均增加超过1个百分点。

成渝城市群经过多年的发展,基本形成了以成都和重庆主城两个超大城市为核心,多个中小城市协同发展的双核驱动型城市发展分布格局,其发展已经引起一些学者的关注。曹跃群等利用分形理论研究了成渝都市群城市体系规模分布,结果表明:成渝都市群城市体系规模分布呈现首位城市垄断地位不强、特大城市断层、大城市数量不足、中小城市发育程度较高等特征。[1]赵驹认为成渝城市群具有整体功能初显、工业结构相似度渐高等特点,但也存在城镇化互动协调发展不易、区域管理模式较难突破的问题。[2]钟海燕应用城市体系位序规模模型据对成渝经济区城市体系进行了定量测度,结果表明:成渝经济区城市体系属于双核首位分布型,成都和重庆双核与其他城市的规模差距不断拉大,城市体系出现断层,特大城市和大城市实力偏弱,属于城市群发展的初级阶段,大城市集聚发展时期,扩散效应不明显。[3]上述学者大都是对成渝城市群的城镇规模分布现状进行特征分析,未能对城市规模分布的人口与经济空间协调性进行进一步研究。下面本研究将通过构建城市首位度、城市规模基尼指数、Zipf维数等指标,深入分析成渝城市群自2000年以来的城市规模分布情况及其演化路径;同时,通过构建人口经济一致性系数和人口经济偏离度指数,分析成渝城市群人口分布与经济发展的空间一致性。

一、研究方法与数据

(一)城市规模分布特征指标[4-10]

1. 城市首位度。城市首位度最早由美国学者M. Jefferson提出,[11]用以反映一个国家或地区城市体系中人口在首位城市的集聚程度。用公式表示为

尽管二城市首位度容易理解且计算较为简单,但存在反映问题不够全面的问题;因此,在二城市首位度指数的基础上,又提出了四城市指数和十一城市指数,用公式表示为、,其中、、……、分别代表第1~11位城市的规模。城市首位度指数上升,表明区域城市体系中首位城市的集聚度提高;反之,则表明集聚度降低。

2. 城市规模基尼系数。基尼系数是由美国经济学家A. O. Hirschman在洛伦茨曲线的基础上提出的用于测度收入公平程度的指标,加拿大学者J. U. Marshall将其用于研究不同规模城市的发育成长状况,提出了城市规模基尼系数的概念,用公式表示为

3. 位序—规模法则与Zipf定律。位序—规模法则相关理论最早由德国经济学家F. Auerbach提出,即在一定区域内一个城市的人口规模与该城市在城市体系中所处等级的乘积近似等于一个常数。此后,G. K. Zipf发展了这一理论,他认为城市人口规模不但与该城市在城市体系中所处等级的乘积近似等于一个常数,且该常数趋近于1,后人称之为Zipf定律。用公式表示为

两边区自然对数,可变换成以下形式:

. (4)

(二)城市规模分布空间协调性分析[12]

1. 人口经济一致性系数。人口经济一致性系数(Consistency of Population and Economy,简称CPE)用来反映某一地区人口分布与经济发展的一致性程度,定义为人口集聚水平与经济集聚水平的比值,计算公式如下:

2. 人口经济偏离度指数。人口经济偏离度指数(Consistency Deviation,简称CD),用来衡量一个地区整体的城市人口分布与经济发展的一致性程度,计算公式如下:

3. 数据来源及说明

城市规模用非农业人口数表示,所用数据主要来源于2001-2016年的《四川统计年鉴》《重庆统计年鉴》以及四川、重庆历年的国民经济和社会发展统计公报,涉及重庆市主城九区以及綦江、大足等29个区(县)和四川省成都、自贡、泸州等15个市。由于重庆市主城九区事实上是一个城市整体,因此将重庆主城九区合并为重庆主城。另外,由于2011年重庆市万盛区与綦江县合并为綦江区,双桥区与大足县合并为大足区,因此将2011年以前万盛区、双桥区的数据分别与綦江县、大足县合并为綦江区、大足区。

二、实证分析

(一)成渝城市群规模分布演化特征分析

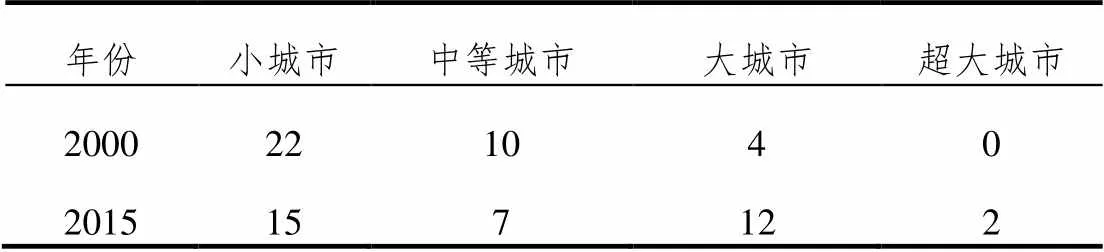

1. 成渝城市群规模分布概况。成渝城市群主要由重庆城市群、成都都市圈、成内(遂)经济带、成德绵城市带以及川南城市群等5部分组成。[13]自2000年国家实施西部大开发战略以来,国家和地方又出台了一系列支持成渝地区发展的政策措施。2007年4月川渝两地共同签署《关于推进川渝合作共建成渝经济区的协议》,2007年6月国务院批准重庆市和成都市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区,2011年5月国务院批复《成渝经济区区域规划》,2013年3月全国“两会”期间重庆和四川代表团共同提出《关于将重庆成都城市群建设成为引领西部地区发展的国家级城市群的建议》。在此背景下,以成都和重庆为核心的成渝城市群快速发展:形成了2个超大城市,大城市由2000年的4个增加为2015年的12个,小城市由之前的22个减少为2015年的15个,见表1。

表1 2000年与2015年成渝城市群各等级城市数量 /个

注:根据城市规模划分标准,城市人口在50万人以下的为小城市,50-100万人为中等城市,100-500万人为大城市,500万人以上为超大城市。

图1为2000-2015年间,每隔5年成渝城市群城市人口规模分布曲线的变动情况。可以很直观地看到,15年来城市人口规模分布曲线逐渐向偏离原点的方向移动,且曲线的前半部分的厚度明显增加。这说明成渝城市群中各个城市的城市人口规模均在增加,且中等以上城市的城市人口规模增长趋势相对更快。

图1成渝城市群城市人口规模排序情况

2. 城市首位度与城市规模基尼系数。根据式(1)、(2)计算得到2000-2015年成渝城市群各年的城市首位度(二城市指数、四城市指数、十一城市指数)和城市规模基尼系数,计算结果见表2。

表2 成渝城市群城市首位度指数与城市规模基尼系数(2000-2015年)

从图2显示的结果可以看出,2000-2015年成渝城市群城市首位度经历了大致3个阶段:2003年以前的平稳变化期,2003-2005年的快速增长期,2006-2015年的小幅波动期。以二城市指数为例,2000-2003年成渝城市群中第一大城市成都市与第二大城市重庆主城的人口规模比值始终维持在1.2左右,二者之间的差距不大。2003-2005年,二者之间的差距开始拉大,二城市指数由2003年的1.167增长为2005年的1.521,二者之间的差距拉大,成都市作为成渝城市群第一大城市的优势更加明显。2005年以后,二城市指数变化不大,成都市与重庆主城的人口规模比值始终维持在1.5左右;从2014-2015年城市首位度的变化情况来看,成渝城市群中成都作为第一大城市的地位有所削弱,重庆作为第二大城市的地位有所提升。

事实上,2003-2005年城市首位度出现快速增长,主要是由于成都市从2004年起五城区和高新区实行一元化管理,人口全部计入非农业人口。排除掉这一因素后,成渝城市群的城市首位度变化不是十分明显,说明首位城市的人口集聚度在2000-2015年的变化程度不大。

图2 成渝城市群城市首位度指数(2000-2015年)

从图3显示的结果可以看出,成渝城市群的城市规模基尼系数在2000-2015年间存在一定程度的波动,但总体维持在0.26-0.30,表明成渝城市群的城市规模分布总体处于较为平等水平,大中小规模城市的人口分布相对较为均衡。分阶段来看,2000-2003年基尼系数呈现下降趋势,这一时期成渝城市群的集聚程度有所减弱,人口分布趋于分散;2003-2007年基尼系数呈现上升趋势,这一时期成渝城市群的集聚程度增强,人口分布趋于集中;2007-2015年基尼系数又呈现下降趋势,这一时期的成渝城市群集聚程度减弱得比较明显,人口分布较2000年更为分散。

图3 成渝城市群城市规模基尼系数(2000-2015年)

3. 成渝城市群城市规模分布的Zipf定律检验。对2000-2015年成渝城市群的城市规模分布进行Zipf定律检验,回归结果如下表3所示。从表中结果可以看出,2000-2015年各年的判定系数均在0.9以上,表示模型拟合效果很好;Zipf维数即值均在1.000~1.160的区间变化,说明成渝城市群基本符合Zipf定律,见图4。

表3 2000-2015年成渝城市群城市规模分布模型回归结果

图4 2000-2015年成渝城市群值变化趋势

开展基于动态载波的台区用户识别和相位差分技术研究试点,通过采集节点户表档案巡测命令动态跟踪台区采集器及户表变动信息、分相信息,实现配变用户用电相位的自动识别;基于配电台区、配变用户、用户相别关系等建立三相负载均衡模型,对影响台区三相负载均衡的相关因素进行分析,动态跟踪各因素变化,实现台区三相负载均衡的监测、预警,以及治理决策智能支持。

(二)城市规模分布协调性分析

1. 分城市尺度人口与经济的空间一致性分析。将成渝城市群人口经济一致性程度分为3种类型:1)人口集聚低于经济集聚(0.0

表4 成渝城市群分城市人口与经济的空间一致性评价

从表4可以看出,2000年成渝城市群中人口与经济不一致的城市有18个,占全部城市个数的50.00%,其中人口集聚低于经济集聚的有6个,人口集聚高于经济集聚的12个。2005年人口与经济不一致的城市减少为13个,占全部城市个数的36.11%,其中人口集聚低于经济集聚的4个,人口集聚高于经济集聚的9个。2010年人口与经济不一致的城市增加为15个,占全部城市个数的41.67%,其中人口集聚低于经济集聚2个,人口集聚高于经济集聚13个。2015年人口与经济不一致的城市又增加为17个,其中人口集聚低于经济集聚4个,人口集聚高于经济集聚13个,占比为47.22%。人口经济基本协调的城市个数在2000年、2005年、2010年和2015年分别为18、23、21、19个,占比均在50%以上,见图5。

从图5可以看出,成渝城市群不同城市的人口分布与经济发展的空间一致性程度具有一定差异。具体而言,人口集聚低于经济集聚的城市主要集中于潼南、南川等少数几个小城市;人口集聚高于经济集聚的城市主要集中于成渝城市群北部的遂宁、南充,东北部的开县、云阳、石柱,以及南部的綦江;人口集聚与经济集聚基本协调的城市位于成渝城市群的东西部的大部分地区,以及成都与重庆主城沿线中部周边地区。

2. 区域整体人口与经济空间一致性分析。利用对区域人口经济协调状况较为敏感的人口经济偏离度指数(CD),来衡量成渝城市群的人口经济协调程度,以分析2000年以来成渝城市群整体的人口分布与经济发展的空间一致性。

利用公式(6)计算成渝城市群的人口经济偏离度指数,从图6所示结果可以看出,2000年以来成渝城市群的人口经济一致性偏离度呈现波浪形变化,经历了4个发展阶段:1)2000-2002年,人口经济偏离指数从0.312增加为0.336,增幅为0.023,区域人口分布与经济发展协调性缓慢减弱;2)2003-2008年,人口经济偏离指数从0.334减少为0.174,减幅为0.161,区域人口分布与经济发展协调性大幅增强;3)2009-2012年,人口经济偏离指数从0.207增加为0.324,增幅为0.117,区域人口分布与经济发展协调性大幅减弱;4)2013-2015年,人口经济偏离指数从0.305减少为0.288,减幅为0.017,区域人口分布与经济发展协调性缓慢增强。从人口经济偏离指数的变化趋势来看,未来一段时间成渝城市群的人口分布与经济发展协调性将继续呈现缓慢增强的态势。

图6 成渝城市群的人口经济一致性偏离度

三、结论

区域城市体系的演进是一个市场机制引导下的自组织过程,在这一过程中,中心城市的经济集聚力与外围城市因专业化分工而获得的分散力相互作用,共同主导着城市体系的演进方向。[14]一方面,通过市场力量的自发组织和政府部门的定向引导,经过十几年的发展,成渝城市群城市体系日趋完善,专业化分工更加合理。另一方面,由于受地区自然资源禀赋差异及地区发展不平衡等因素的影响,区域人口分布与经济发展的一致性程度较差。

本研究首先通过构建城市首位度、城市规模基尼指数、Zipf维数等指标,对成渝城市群自2000年以来的城市规模分布情况及其演化路径进行了深入分析,在此基础之上又通过构建人口经济一致性系数和人口经济偏离度指数对成渝城市群的人口分布与经济发展的空间一致性进行了分析和评价,主要得出以下几点结论:

第一,2000-2015年成渝城市群城市首位度大致经历了大致三个阶段:2003年以前的平稳变化期,2003-2005年的快速增长期以及2006-2015年的小幅波动期。成渝城市群的城市规模基尼系数在2000-2015年间存在一定程度的波动,但总体维持在0.26-0.30,表明成渝城市群的城市规模分布总体处于较为平等水平,大中小规模城市的人口分布相对较为均衡。

第二,成渝城市群基本符合Zipf定律,城市规模分布变化分为三个阶段:2000-2009年的平稳变化期,这一时期成渝城市群规模分布较为集中,大城市地位突出,中小城市规模发展相对不足;2009-2011年的快速变化期,这一时期成渝城市群规模分布区域分散,更加接近于理想的合理水平;2011-2015年的稳定期,这一时期成渝城市群的城市规模分布已处于十分合理的状态,且保持稳定。

第三,成渝城市群中不同城市的人口分布与经济发展的空间一致性程度具有一定差异。人口集聚低于经济集聚的城市主要集中于潼南、南川等少数几个小城市;人口集聚高于经济集聚的城市主要集中于成渝城市群北部的遂宁、南充,东北部的开县、云阳、石柱,以及南部的綦江;人口集聚与经济集聚基本协调的城市位于成渝城市群的东西部的大部分地区,以及成都与重庆主城沿线中部周边地区。

第四,2000年以来成渝城市群的人口经济一致性偏离度呈现波浪形变化,经历了4个发展阶段。从人口经济偏离指数的变化趋势来看,未来一段时间成渝城市群的人口分布与经济发展协调性将继续呈现缓慢增强的态势。

[1] 曹跃群, 刘培森. 成渝都市群城市体系规模分布的实证研究[J]. 西北人口, 2011, 32(1): 95-98.

[2] 赵驹. 成渝城市群特征及发展对策思考[J]. 探索, 2013(3): 102-105.

[3] 钟海燕. 成渝经济区城市体系优化分析——基于位序规模模型[J]. 地域研究与开发, 2014, 33(3): 60-63.

[4] 张虹鸥, 叶玉瑶, 陈绍愿. 珠江三角洲城市规模分布变化及其空间特征[J]. 经济地理, 2006, 26(5): 806-809.

[5] 高鸿鹰, 武康平. 我国城市规模分布Pareto指数测算及影响因素分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2007(4): 43-52.

[6] 程开明, 庄燕杰. 中国中部地区城市体系规模分布及演进机制探析[J]. 地理科学, 2013, 33(12): 1421-1427.

[7] 余吉祥, 周光霞, 段玉彬. 中国城市规模分布的演进趋势研究[J]. 人口与经济, 2013(2): 44-52.

[8] 吕薇, 刁承泰. 中国城市规模分布演变特征研究[J]. 西南大学学报: 自然科学版, 2013(6): 136-141.

[9] 杨勃, 石培基. 甘肃省城镇规模分布演化及空间特征分析[J]. 地域研究与开发, 2013, 32(6): 54-58.

[10] 苗洪亮. 中国地级市城市规模分布演进特征分析[J]. 经济问题探索, 2014(11): 113-121.

[11] Mark Jefferson. The law of the primate city[J]. Geographical Review, 1939, (29): 226-232.

[12] 封志明, 刘晓娜. 中国人口分布与经济发展空间一致性研究[J]. 人口与经济, 2013(2): 3-11.

[13] 戴宾. 成渝经济区与成渝城市集群、成内渝经济带[J]. 重庆工商大学学报: 西部论坛, 2005, 15(6): 23-26.

[14] 周光霞, 余吉祥. 1990-2010年长三角地区城市体系的演进——基于人口普查数据的研究[J]. 西北人口, 2013, 34(2):16-20,26.

(责任编校:贺常颖)

Analysis on Evolutional Characteristics of Urban Size Distribution and Space Coordination: A Case Study of Chengyu Megalopolis

LI Xiaohao1,2,3

(1. Chongqing Institute of Surveying and Planning for Land Resources and Housing, Chongqing400020, China; 2. Chongqing Land Use and Remote Sensing Engineering Research Center, Chongqing400020, China; 3.Chongqing Xinrong Institute of Surveying Techniques for Land and Housing, Chongqing400020, China)

The economic development and urbanization level of Chengyu megalopolis has improved significantly since 2000. Through establishing urban primary index, the Gini coefficient of urban size and Zipf dimension etc., this research deeply analyzes the situation of urban size distribution and evolution path of Chengyu megalopolis since 2000. Then, this research analyzes the space coefficient between the population distribution and economic development by establishing consistency of population and economy index and consistency deviation index. The results show that urban size distribution of Chengyu megalopolis is on a equal level, and the population distribution of different size cities is relatively balanced. Chengyu megalopolis basically fit the Zipf’s law. The space consistency between population distribution and economic development of different cities in Chengyu megalopolis has some difference. Consistency deviation of population and economy of Chengyu megalopolis presents wave-shaped change.

Chengyu megalopolis; urban size distribution; space consistency between population and economy

F 291

A

10.3969/j. issn. 2096-059X.2017.01.013

2096-059X(2017)01–0073–07

2016-12-12

李小浩(1987-),男,湖北仙桃人,工程师,硕士,主要从事城市与区域经济研究。