就业结构、产业结构与就地城镇化

2017-10-13任志安郭枫玥

任志安,郭枫玥

就业结构、产业结构与就地城镇化

任志安,郭枫玥

(安徽财经大学经济学院,安徽蚌埠 233030)

从就业结构与产业结构优化调整的视角,以安徽省2003-2012年17个地级市的相关统计数据,实证分析产业结构以及产业结构与就业结构两者之间的相互作用对就地城镇化水平的影响,结果表明:产业结构以及产业结构与就业结构的相互作用对就地城镇化水平存在显著的影响,它是通过经济发展水平的传导作用影响就地城镇化水平的,这种影响还呈现出显著的经济行为依赖性和地区特征依赖性。因此应结合产业间及产业内部结构的调整优化,合理发挥政府职能以及整合外资、技术、中小城镇培育等功能这三个方面的措施,促进产业结构与就业结构的共同发展,积极发挥政府在就地城镇化进程中的调控作用,多角度、全方位推进就地城镇化发展。

产业结构;就业结构;隐形城市化系数;新型城镇化

21世纪以来,我国城镇化发展取得了较大的进步,2002-2012年间我国城镇化率平均每年递增1.35%,城镇人口实现年均增长2 096万人,城镇化率提高到52.6%,已经与世界水平持平。但是,我国城镇化仍然面临许多问题和矛盾,主要表现在农村转移人口市民化、公共财政与土地问题以及城镇化与工业化的发展不同步这三个主要方面。究其根本,这些问题产生的主要原因在于中国的产业结构与就业结构一直以第二产业为主,这种传统的产业结构与就业结构发展模式逐渐受到生态和资源的约束,已经无法满足社会健康发展的需要。并且,就业结构与产业结构发展不同步、不均衡的现象使得农村人口在实现数量上的人口向城市地区集聚的过程之后缺乏相应的产业支撑,人口不能有效就业,为社会发展带来了极大的隐患。因此,探索出一条符合中国国情的新型城镇化发展道路,推动中国经济可持续发展迫在眉睫。

就地城镇化就是通过培育城镇产业,实现就近就业;通过优化公共资源配置,实现公共服务城乡均等化;通过科学规划城镇空间布局,优化城镇体系。简而言之,就是如何实现就近就业、就近安居与就近休闲、娱乐。就地城镇化强调实现农业转移人口的城镇化,突出了新型城镇化中“以人为本”的发展理念,为此,大力发展就地城镇化有利于缓解传统城镇化模式对我国经济社会发展所带来的制约效应。实现人口城镇化的基本途径是让农业转移人口在城镇顺利就业,即推进就业结构的转变,而产业结构变动又与就业结构变动息息相关,也就是说,就业结构、产业结构与就地城镇化水平之间存在着紧密联系。因此,在城镇化发展的新阶段,厘清产业结构、就业结构对于就地城镇化的影响,特别是产业结构和就业结构交互作用对于就地城镇化影响具有重要的现实意义。

一、文献综述

(一)就地城镇化相关研究

国内有关就地城镇化的论述最早出现在20世纪90年代,杨建军在分析中国乡村城镇化走向时指出,伴随着一些中心小城镇的优势增长,乡村城镇化在经过分散的低规模竞争阶段后,开始有选择地集中化规模发展。[1]其后,朱宇正式提出了“就地城镇化”的概念,将其定义为人口和聚落未通过大规模的空间迁移而实现向城镇或准城镇转变。[2]董宏林指出就地城镇化是在全面了解农民意愿、生存发展能力和经济实力的基础上,通过政府引导的作用,以发展中小城镇、乡集镇及中心村等为平台,促进他们就近迁入县级市、县城等中小城镇。[3]马庆斌认为就地城镇化主要表现在人口集聚程度较高这一方面,一般以二、三产业为主,从本质上出发,可以将城镇与乡村公共服务水平之间的差距缩小。[4]潘海生认为,农民思想观念现代化、生活方式城市化和职业非农化才是城镇化发展的实质。[5]

(二)产业结构与城镇化关系的相关研究

对于产业结构和城镇化的关系,国外的相关研究可追溯至著名经济学家钱纳里和塞尔昆对于101个国家1950-1970年的数据研究,认为城镇化与工业化之间的正相关关系。[6]其后,DavisHenderson的研究进一步显示,城镇化进程中最重要的因素是产业结构升级。[7]国内学者主要从城镇化和产业结构两者的相互关系及两者的协调发展这两方面进行研究。一部分学者认为产业结构转换是城镇化推进的动力基础,洪业应借用非平稳时间序列分析法进行实证检验,结果显示结构优化升级有利于人口城镇化水平的提高。[8]肖功为、贺翀采用面板分位数计量模型,研究发现产业结构优化带来的城镇化效应呈“倒U型”结构。[9]冉祥云从城镇化进程和质量方面分析了我国283个地级城市对产业升级发展的影响,结果证明城镇化率和城镇化质量的发展对产业转型和升级具有积极影响。[10]城镇化与产业结构之间还存在互动作用,沈正平的研究显示优化产业结构与提升城镇化质量存在互促互动的关联机制。[11]

(三)产业结构与就业结构关系的相关研究

国内关于产业结构与就业结构关系的研究主要着眼于两者的协调度分析。秦琴、李长春以重庆市为例,从时间、空间上分别测算了重庆市三大经济区域的产业结构与就业结构协调系数,结果显示重庆市产业结构与就业结构协调性呈现出明显的地域差异。[12]张抗私、王振波利用“偏最小二乘通径”分析方法实证检验了三次产业结构偏离度的影响因素,认为工业化水平、技术水平、对外开放水平是造成中国产业结构与就业结构失衡的主要因素,而市场化水平和城镇化水平的提高对产业结构与就业结构的协调发展具有积极作用。[13]

(四)产业结构、就业结构与城镇化关系的相关研究

国内学者在对就业吸纳问题与产业结构、城镇化关系的研究中主要观点是认为城镇化的实质是空间结构的调整优化和非农就业的增长。[14]张洪潮、宗香涛运用格兰杰因果关系检验法和回归模型研究发现,城镇化发展是产业结构和就业结构协调性的格兰杰原因,第三产业的协调性也是城镇化发展的格兰杰原因。城镇化发展与产业结构和就业结构之间能否协调发展决定了我国城镇化进程是否能够稳步推进。[15]尹志锋,李辉文对三次产业就业弹性的估算发现,东西部地区的产业就业弹性差异显著,第二产业还具有较大的就业潜力,但从长远来看,第三产业将是拉动就业最重要的力量。[16]

通过对就地城镇化、产业结构、就业结构相关研究的文献梳理可以发现,现有研究已经开始关注基于就地城镇化这一新型城镇化发展模式的研究。但是,纵观已有研究,仍然存在一定的不足之处,一方面,从研究方法上来看,对于就地城镇化的研究更多的是基础性理论与方法的研究,比较缺乏量化的实证分析。另一方面,从研究对象上来看,现有文献多是单独研究产业结构对城镇化水平的影响,缺乏就业结构与产业结构的相互作用对城镇化水平的影响分析,导致产业结构与就业结构优化调整的失衡,对于当前新型城镇化的发展现状缺乏现实指导意义。为此,本文在现有研究的基础上,通过面板分析方法,对安徽省就地城镇化水平进行定量测算,并具体分析产业结构以及产业结构与就业结构的相互作对就地城镇化水平的影响机理。

二、指标测算

(一)产业结构高度化

为了探讨产业结构对就近城镇化的影响,本文选用产业结构高度化这一指标。产业结构高度化反映了随着科技发展和社会分工的深化,产业结构会不断向深加工度化和高附加值化发展,资源会得到更有效的利用。一般采用非农业产值比重来度量。1表示非农业产值比重,2表示第三产业与第二产业产值之比。

. (2)

式中:2反映经济服务化倾向,如果2变大,就意味着产业结构在朝着服务化的方向发展。1只能反映非农产业,即二、三产业之和对城镇化的影响。

(二)产业结构合理化

为了探讨产业结构和就业结构的交互作用对就近城镇化的影响,本文选用产业结构合理化这一指标。相较于产业结构高度化而言,产业结构合理化从产业结构和就业结构两个方面衡量了三次产业间资源的配置,是就业结构与产业结构的综合反映。产业结构合理化主要包括产业结构的协调和产业结构的均衡两个方面,需要实现三大产业之间比例关系、份额的合理化以及要素和资源配置的高效率。现有研究通常选用三次产业就业人数代表要素和资源在三次产业间的配置。因此,为了避免重复运算,本文不再单独衡量三次产业的就业人数分布。

本文参照干春晖等对于产业结构合理化的处理方法,[17]具体公式如下所示:

式中:、、、分别表示总的增加值、三次产业的增加值、总的就业人数、三次产业的就业人数。当=0时,表明经济处于均衡状态,产业结构趋于合理;反之则表明产业结构偏离了均衡状态,产业结构不合理。并且值越大,产业结构越不合理,值越小,合理化程度越高。

(三)就地城镇化水平测算

本文借鉴王嗣均[18]提出的隐性城市化系数来衡量准城镇人口的乡村—城镇就地转型程度。隐形城市化系数通过测算地区的城镇特征指标值与标准指标值的比例来反映城镇特征积累程度。

地区城镇特征的积累还包括非农就业人口家眷的城镇特征,因此,特征比与权重的乘积再与非农就业人口的带眷系数相乘所得乘积就可以反映一地区准城镇人口的数量。对比城镇化测算方法,传统城镇化水平多是采用城镇人口占总人口的比例来衡量,本文则采用准城镇人口占总人口的比例来衡量就地城镇化水平,用表示。

其中,表示就地城镇化水平,表示乡村非农就业人口数,B为第个特征比的权重,D为第个特征比,为带眷系数,为总人口数,即为反映城镇特征的准城镇系数。

对于反映城乡主要经济、政治功能不同的指标,选取乡村非农就业人口数量。乡村人口在就业上向非农产业倾斜极大地改变了乡村的经济功能,反映了城镇经济功能向乡村渗透的过程。但是,由于在计算准城镇人口的时候已经将乡村非农就业人口纳入衡量体系中,因此,在城镇特征指标中不再重复选择。

人口密度的差距是城乡差异的重要体现方面,并且人口密度数据的可得性和可量化性较好,因此将人口密度本身直接作为城镇特征指标之一,用1表示。

由于现有数据关于乡村地域上建成区的数据较难获得,因此,本文参考王嗣均等在乡村隐性城市化研究中所作的工作来进行相关指标的选择,用能够反映城镇建成区特征的公共设施和居民生活消费方式方面的指标来代替。对于生活消费方式方面,选择逆恩格尔系数,用2表示,为居民用于非食品消费部分的比重,可以作为体现居民生活消费方式的指标来反映所在地区的城镇特征。对于公共服务设施方面,选择用基本公共设施的普及程度来表示,从水设施、通讯设施、交通设施等三个方面反映基本公共设施。其中,水设施用乡村地区村一级自来水受益情况反映,用3表示;通讯设施用村一级通电话情况反映,用4表示;交通设施用村一级通车情况反映,用5表示。具体指标见表1。

三、理论分析与假设

(一)理论分析

城镇化表现为人口向城镇集中,城镇规模扩大,现代化水平提高。城镇化是一种社会经济结构根本性变革的表现。从其发展的实质来看,城镇化的过程体现在产业结构变动上就表现为产业结构由第一产业主导逐渐转变为以第二、三产业主导的过程。第二、三产业不断向城镇集聚,农村人口不断向城镇转移,人口转移的同时也会伴随着城镇现代化的物质文明、生产方式、生活方式向农村不断扩展,从而实现就地城镇化水平不断提高。

1. 就业结构、产业结构对就地城镇化的微观影响机理

就业结构与产业结构对就地城镇化的影响的微观方面主要表现为产业结构高度化对于城镇化的影响,产业结构高度化是通过生产要素的转移实现产业发展类型和层次不断由低级向高级演进的过程。劳动力、资本、技术等生产要素的优化演进推动了城镇化的发展。

表1 城镇特征指标

产业结构高度化会伴随着劳动力素质的提高、资本积累和技术升级,传统的第一产业劳动生产率会不断提高,劳动力需求下降,大量农业剩余劳动力产生。第二、三产业对于劳动力的吸纳弹性远远大于第一产业,并能提供更多的就业岗位,因此,农村剩余劳动力将会不断从第一产业向第二、三产业转移。产业结构高度化促使农村剩余劳动力就业的非农化现象日趋明显。

产业结构高度化必然伴随着技术进步与创新能力的提高。随着科技创新,新产业不断出现,并且三次产业间产品结构不断升级,生产组织方式不断进步,产业结构转换率不断提高,技术进步与创新带来了非农经济的快速发展。

伴随着产业结构高度化,第一产业相对边际生产率逐渐下降,在国民经济中所占地位不断下降,因此,主导产业将会实现从劳动密集型产业转出,向资金密集型、技术密集型转变。同时,主导产业凭借其相对产业优势和产业前后关联性对其他产业产生回顾效应、旁侧效应与前向效应等扩散效应对整体产业结构产生影响,促进乡镇企业的发展,从而吸引大量农村剩余劳动力向非农产业集聚,就地城镇化现象日趋显著。

2. 就业结构、产业结构对就地城镇化的宏观影响机理

就业结构、产业结构对于就地城镇化的宏观影响机制主要反映在产业结构合理化上。产业结构合理化是通过生产要素的引入以及生产要素在三次产业间的有效利用从而实现各产业之间协调发展的过程。

产业结构合理化能够有效实现资源、经济、环境等的良性循环。就地城镇化是新型城镇化的一种发展理念,其本质就是实现资源、经济、环境的合理利用和和谐发展,因此,产业结构合理化能够提高对资源的利用率,从而实现资源、经济、环境的良性循环,提高就地城镇化水平。

在不同的发展阶段,三次产业增长速度不同,相对地位不同。产业结构的合理化从动态角度实现各产业的均衡,产业结构合理化有助于各产业间劳动生产率趋于平衡,三次产业间的相对结构趋于合理,产业间相互地位趋于稳定。三次产业之间通过生产技术、经济相互依赖,相互服务,相互促进,产业间协调能力的提高和关联水平的提高促使产业结构不断优化,从而带来就地城镇化水平的提高。

产业结构合理化是在现有技术水平下,通过调整要素在不同产业之间、中间供求与最终供求之间达成投入产出平衡,产业结构变迁过程中涉及到供给结构和需求结构相互适应的问题。当产业结构适应市场的供需要求,那么资源在三次产业之间能够得到合理配置和有效利用。如果产业结构不能适应市场的供需要求,那么资源在三次产业之间未能得到合理利用,即使在短期通过粗放型的生产方式实现了经济的高速增长,但这种高速增长最终会因为资源配置的不合理而难以为继。这种动态的调节过程促使资源配置逐步趋于均衡,资源的有效配置有进一步推进了就地城镇化的实现。

(二)基本假设

从产业结构以及产业结构与就业结构的相互作用对就地城镇化水平的传导路径来看,一方面表现为就业结构与产业结构的优化与演进促进劳动力、技术、资本等生产要素效率的过程,生产要素的效率实际上是经济行为对就地城镇化的影响结果。另一方面,就业结构与产业结构在发挥作用的过程中受到区域特征的影响,如文化、人口流动性等的差异。因此,就业结构与产业结构对就地城镇化水平的影响还依赖于一定的地区特征。依据就业结构与产业结构对就地城镇化水平的影响机制,本文提出以下三个假设:

假设1:产业结构以及产业结构与就业结构的相互作用对就地城镇化水平存在显著影响,并且这种影响并不是简单的直线关系,而是呈对数关系。

假设2:产业结构以及产业结构与就业结构的相互作用对就地城镇化水平的影响直接表现为经济发展水平的传导作用。即产业结构以及产业结构与就业结构的相互作用影响经济发展水平,进而影响就地城镇化水平。

假设3:产业结构以及产业结构与就业结构的相互作用对就地城镇化水平的影响还依赖与其他经济行为和地区特征等因素。即在不同的外生因素的影响下,产业结构以及产业结构与就业结构的相互作用对就地城镇化的影响具有差异。

四、实证检验

(一)基本模型

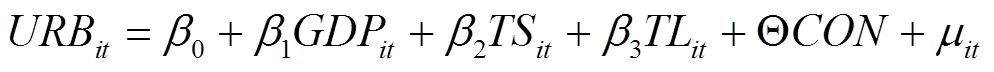

为了检验产业结构以及产业结构与就业结构的相互作用对就地城镇化水平的影响,本文首先建立以下模型:

式中:表示地级市的个数,表示时间范围,为就地城镇化水平,为经济发展水平,为产业结构高度化。为产业结构合理化,为控制变量,表示随机误差项。

根据已有文献,在经济行为以来方面,本文主要选择经济发展水平、地区开放程度、政府财政参与程度三个变量。在地区特征依赖方面,本文主要选择地区地理位置、政策扶持两个变量。综合来看,就业结构与产业结构对就地城镇化水平的影响,直接路径主要是通过经济发展水平的传导作用,间接路径还依赖于除经济发展水平以外的其他经济行为以及地区特征。

本文主要从三个方面检验就业结构与产业结构对就地城镇化水平影响的传导机制,为了实现上述检验,本文主要借鉴缪小林、王润民等[19]的研究,在模型(6)的基础上制定条件冲击变量和比较影响变量,并引入两个变量的交叉项进行估计。其中,条件冲击变量指间接发挥作用的变量,用X表示。比较影响变量是指直接发挥作用的变量,用Y表示,则可以将模型(5)写为

, (7)

(二)样本选择

本文选取2003-2012年的安徽省数据进行面板数据分析。数据来源于《安徽省统计年鉴》,其中,由于巢湖市自2011年被划分为合肥市和芜湖市分管,对于2011年以后原属于巢湖市县域经济的相关指标本文仍将其计入巢湖市。

(三)变量选择

1. 被解释变量

就地城镇化水平,根据公式(1)计算得出的数据作为安徽省就地城镇化水平。为了验证就业结构、产业结构与就地城镇化水平之间的非线性关系,对就地城镇化取其自然对数。

2.核心解释变量

1)产业结构高度化,根据公式(2)、(3)计算。值越大表明产业结构高度化水平越高,越有利于就地城镇化,因此预期该变量系数为正。同样的,文中取产业结构化的自然对数。

2)产业结构合理化,根据公式(4)计算。产业结构合理化是产业结构、就业结构的综合反映指标。值越大表明产业结构合理化水平越低,越不利于就地城镇化,因此预期该系数为负,文中对产业结构合理化取其自然对数。

3. 控制变量

1)传导变量:经济发展水平人均,经济发展水平既是产业结构与就业结构相互关系的重要变量,又是就业结构与产业结构影响就地城镇化水平的传导变量。本文对人均进行对数化处理。经济发展水平越高的地区,城镇化发展越迅速,人口集聚越明显,越有利于就地城镇化,因此预期该系数为正。

2)经济行为依赖方面的变量:除了经济发展水平以外,本文还选取了地区开放程度、政府财政参与程度作为经济行为依赖的传导变量。

本文选取当年的外商直接投资额占的比重作为衡量地区开放程度的指标,其中,汇率采用各年美元与人民币的中间价。地区开放程度影响外资积累,较多的外资投入有利于一地区提高对生产要素的利用率,促进城镇化特征的积累,有利于就地城镇化,因此预期该系数为正。

对于政府财政参与程度,用地方政府财政支出占的比例表示。财政支出比重越大,政府向居民提供的基础设施投入和公共服务越多,有利于人口集聚,[20]越有利于就地城镇化,因此预期这个变量的系数为正。

由于经济发展水平与就地城镇化之间存在对数关系,为了保持分析的一致性,本文将就地城镇化水平,经济发展水平、政府财政参与程度、地区开放程度均做取对数处理。

3)地区特征依赖传导变量:本文选取地理位置、政策扶持两个变量作为地区特征依赖的传导变量。

对于地理位置,以淮河为分界线,将安徽省17个地级市分为淮河以南城市和淮河以北城市,其中,若处于淮河以南,则令;若处于淮河以北,则令。安徽省淮河以南地区经济发展水平较高,且多数淮河以南城市与其他各省经济较为发达城市相邻,受到经济发达地区的经济辐射,有利于就地城镇化,因此预期该系数为正。

对于政策扶持,以是否是“合芜蚌自主创新综合实验区”和“皖江城市带承接产业转移示范区”城市为划分标准。若是以上两个政策扶持的城市,则令;若不是,则令。政策扶持城市在产业结构优化、吸纳就业等各方面具有优势,有利于就地城镇化,因此预期该系数为正。

4. 工具变量

在上述计量模型中,人均作为解释经济发展水平的变量,同时又决定着就业结构与产业结构演化的互动关系,从而导致模型存在内生性问题,人均可能是内生解释变量。根据本文的数据特征,本文选择城镇单位人均工资水平(WAGE)滞后一期作为工具变量。城镇单位人均工资水平(WAGE)与被解释变量没有关系,但是与内生解释变量人均存在直接关系,城镇单位人均工资水平(WAGE)直接影响了一个地区的经济发展水平。将上述变量的选取及处理情况汇总,见表2。

表2 变量选取及说明

(四)实证结果

本文将采用面板数据模型对上文中提出的各假设进行检验,通过检验,、等检验,结合需要分析相关虚拟变量对于就地城镇化的影响,本文选取随机效应。

由于本文使用的是随机效应模型,随机效应模型本身已经较大程度的考虑了异方差问题,主要体现在上,因此,本文忽略异方差的影响。同时,本文选取的是安徽省2003-2012年10年间17个地级市的数据,截面数据个数和时间序列数据相对较小,并且本文主要考虑的是内生性问题,因此,在分析过程中,本文也忽略相关性的影响。

1.影响形式检验

表3的检验结果阐释了产业结构以及产业结构与就业结构的相互作用对就地城镇化的影响水平与影响形式,(1)和(2)中分别使用TS、TS作为衡量产业结构高度化的指标,由于就业结构与产业结构的相互作用也会对就地城镇化,因此,为了探究就业结构与产业结构对于就地城镇化水平的独立影响,本文在分析中加入了两者的交叉项。结果显示,以TS为衡量产业结构高度化指标时,核心解释变量对于就地城镇化水平具有显著影响,并且其影响方向与预期一致。TS表示的安徽省经济服务化倾向还不能反映产业结构高度化的发展水平,安徽省经济服务化水平仍然较低,全省仍然是以第一产业、第二产业为主。

表3 影响形式检验结果

(4)在(2)的基础上加入了经济发展水平、政府财政参与程度、地区开放程度、政策支持、地理位置等传导控制变量,但是,即使加入这些传导控制变量,产业结构合理化对于就地城镇化水平的影响仍然不显著。

(3)在(1)的基础上也加入了传导控制变量,结果显示,加入控制变量之后,产业结构高度化与产业结构合理化对于就地城镇化水平的影响程度均有所下降。传导控制变量的加入提高了方程的整体拟合程度。在(3)中,经济发展水平、政府财政参与程度、地区对外开放程度等经济行为依赖变量对于就地城镇化水平具有显著的正向促进作用。同时,地理位置对于就地城镇化水平呈现出显著的反向抑制作用。对于安徽省而言,淮河以南地区经济发展水平高于淮河以北地区,并且,淮河以南各城市多于外省经济发达城市相邻,能够受到经济发达地区先进技术、先进管理经验及各项投资的辐射效应,从而更有利于当地产业发展和城镇化建设,从而有利于当地农业人口就地转移,从而实现就地城镇化。

在(1)和(3)中均可以看出,产业结构高度化与产业结构合理化的交叉项对于就地城镇化水平存在反向抑制作用,这与安徽省就业结构、产业结构发展尚不协调有关,就业结构与产业结构的失衡会抑制产业结构升级与就业结构的优化,从而会抑制就地城镇化水平的提高。

2. 传导作用检验

表4中列出了产业结构以及产业结构与就业结构的相互作用是否是通过经济发展水平对就地城镇化产生影响进行检验的结果。

表4 传导作用检验结果

(1)和(3)反映了产业结构高度化对经济发展水平传导作用的影响。产业结构高度化对经济发展水平传导作用的影响也呈现出对数关系,并且产业结构高度化对经济发展水平的传导作用的影响系数为正数,根据前文分析,表明经济发展水平对于就地城镇化水平的传导作用受到产业结构高度化的正向影响,即产业结构高度化水平越高,越能提升经济发展水平对于就地城镇化水平的传导作用。并且,对比(1)和(3)可以看出,加入控制变量之后,产业结构高度化对于经济发展水平的正向促进作用有所降低,下降了0.016个百分点。这是由于在加入控制变量之后,控制变量也会对就地城镇化水平产生影响,从而直接分解了经济发展水平对于就地城镇化水平的一部分传导作用。因此,加入控制变量后,产业结构高度化对于经济发展水平的影响作用比单独作用时会有所下降。(2)和(4)的检验结果说明产业结构合理化对于经济发展水平传导作用的影响也呈现出对数关系,并且产业结构合理化对经济发展水平传导作用的影响系数为负。具体来说,产业结构合理化水平越高,越能提升经济发展水平的传导作用。同时,对比(2)和(4)可以看出,控制变量的加入也会削弱产业结构合理化对经济发展水平传导作用的影响程度。产业结构合理化对经济发展水平传导作用的影响降低了0.013个百分点。

产业结构高度化和产业结构合理化对经济发展水平传导作用均具有显著的正向促进作用,这是由于产业结构高度花和产业结构合理化水平的提升意味着产业结构与就业结构的不断优化升级,就业结构与产业结构在发展的过程中不断协调,实现均衡发展。就业结构与产业结构的协调发展能够推动三大产业积极吸纳农村剩余劳动力,以及实现资本、技术的集中,随着农村剩余劳动力的就地转移,人口不断向本地中小城镇聚集,实现了非空间大范围内转移的“乡村—城市”就地转型。中小城镇功能不断优化,城镇空间格局不断完善,进而推动就地城镇化水平的不断提高。

3. 经济行为依赖性检验

表5反映了产业结构以及产业结构与就业结构的相互作用对就地城镇化水平影响的经济行为依赖性,(1)和(2)的检验结果显示政府财政参与程度、地区对外开放程度与产业结构高度化的交叉项系数显著为负值,说明产业结构高度化对就地城镇化水平的影响受到政府财政参与程度、地区对外开放程度的抑制作用。同样的(3)和(4)的检验结果也显示政府财政参与程度、地区对外开放程度与产业结构合理化的交叉项系数显著为正值,即产业结构合理化对就地城镇化水平的影响受到政府财政参与程度、地区对外开放程度的抑制作用。

表5 经济行为依赖性检验结果

虽然,从政府财政参与程度、地区对外开放程度对就地城镇化的独立影响来看,提高政府财政参与程度和地区对外开放程度都会显著的提高就地城镇化水平。但是,政府财政参与程度、地区对外开放程度在与就业结构、产业结构共同作用于就地城镇化水平时却出现了不同的情况,提高政府财政参与程度、地区对外开放程度反而不利于就业结构与产业结构对就地城镇化水平的影响作用。主要原因在于,政府财政参与程度越大,政府的财政政策倾向将会极大的影响第一产业、第二产业和第三产业的发展格局和产业布局,随着产业结构的变化,农业剩余劳动力的流动也会随之发生变化。一些地区政府为了片面追求经济效益,可能会做出倾向于第一、第二产业发展而忽视第三产业的财政扶持政策,就业人口向第一、第二产业集聚,政府财政参与打破了就业结构与产业结构的合理演化。

此外,对比(1)至(4)的检验结果可以发现,政府财政参与程度、地区对外开放程度对产业结构高度化的抑制作用明显高于对产业结构合理化的抑制作用。产业结构高度化仅仅反映了非农产业的比重,而产业结构合理化是就业结构与产业结构的综合反映,因此,政府财政参与程度、地区对外开放程度对就业结构与产业结构的综合抑制程度要小于对产业结构的单独抑制作用。从这一点来看,安徽省要想继续发挥政府财政参与和对外开放的优势,减小政府财政参与程度、地区对外开放程度对产业结构、就业结构的抑制作用就需要从多方面进行调节。一方面,要合理规划产业结构与就业结构,实现产业结构与就业结构相互配合、共同发展,不断推动就业结构与产业结构的协调化发展。另一方面,要在充分发挥政府和地区对外开放的积极作用的同时,应注意统筹协调政府调控作用与市场主导作用。

4. 地区特征依赖性检验

表6对产业结构以及产业结构与就业结构的相互作用对就地城镇化水平的影响是否存在地区特征依赖进行了检验,检验结果表明产业结构以及产业结构与就业结构的相互作用对就地城镇化水平存在显著的地区特征依赖性。

表6 地区特征依赖性检验结果

(1)和(2)检验结果显示政策扶持这一地区特征与产业结构高度化、产业结构合理化的交叉项系数分别显著为-2.501和0.158,意味着政策扶持对于产业结构、就业结构影响就地城镇化水平存在抑制作用。(3)和(4)检验结果显示地理位置这一地区特征与与产业结构高度化、产业结构合理化的交叉项系数分别显著为2.362和-0.179,地理位置的地区特征对于产业结构、就业结构影响就地城镇化水平存在正向拉动作用。这是由于地区经济发展水平与地区所处地理位置密切相关,本文以淮河为界,用以划分安徽省各城市的地理位置,淮河不仅是安徽省气候、水土等自然条件的分界线,更是安徽省经济发展的重要分界线。安徽省淮河以南与淮河以北经济发展方式和经济发展水平均存在极大的差别。以皖北六市为例,安徽省淮河以北地区大多以第一产业和第二产业为主,产业结构较为单一,并且淮河以北各城市大多为内陆城市,资源流动性较弱,劳动力、资本、技术等资源优势不明显,农业剩余劳动力大多选择异地转移,严重限制了就地城镇化的发展。而淮河以南地区包括芜湖等港口城市,资源流动性较强,多以第三产业为主,第三产业显示了较强的就业吸纳能力。淮河以南各城市还与南京、杭州、武汉等经济发达城市相邻,能够有效利用发达城市经济的辐射作用,创造大量就业机会,实现农业剩余劳动力的就地转移。

此外,与经济行为依赖性类似,地区特征行为依赖性在产业结构高度化上的表现更为明显,产业结构高度化比产业结构合理化作用下的地区特征依赖性高出2个百分点以上。原因已经在经济行为依赖性中做出了解释。

五、结论及政策建议

(一)主要结论

通过上面的实证分析,我们可以得出以下几个方面的主要结论。

1. 产业结构以及产业结构与就业结构的相互作用对就地城镇化水平存在显著的影响,并且三者之间的变化呈现出对数的非线性变化规律。就业结构与产业结构是通过经济发展水平的传导作用对就地城镇化水平产生影响的。但是,产业结构高度化和产业结构合理化的交叉项对于就地城镇化水平仍然存在反向抑制作用,这与安徽省就业结构、产业结构发展尚不协调有关。

2.产业结构以及产业结构与就业结构的相互作用对就地城镇化水平的影响还呈现出显著的经济行为依赖性和地区特征依赖性。其中,政策扶持的作用对于产业结构、就业结构影响就地城镇化的程度存在抑制作用,而地理位置的地区特征对于产业结构、就业结构影响就地城镇化的程度存在正向拉动作用。财政参与程度、地区对外开放程度本身对于就地城镇化水平存在显著的正向拉动作用,但是这两个变量却抑制了产业结构以及产业结构与就业结构的相互作用对就地城镇化的影响程度。

(二)政策建议

首先,产业结构高度化和产业结构合理化对于安徽省就地城镇化水平存在显著的正向拉动作用,要实现农业剩余劳动力的“乡村—城市”就地转型就必须不断提高产业结构高度化和合理化。但是,安徽省经济服务化倾向仍然较低,全省仍然是以第一产业、第二产业为主,并且安徽省就业结构、产业结构发展尚不协调,就业结构与产业结构的失衡会抑制产业结构升级与就业结构的优化,从而会抑制就地城镇化水平的提高。因此,应从三次产业间及产业内部调整优化产业结构与相应的就业结构,促进三次产业均衡发展,提高产业结构高度化与合理化,推进就地城镇化。

其次,安徽省就地城镇化水平不仅受到就业结构与产业结构的影响,还具有一定的经济行为依赖性,其中政府财政参与程度就是一项重要的经济行为。实际上,政府对于就地城镇化的影响不仅在于财政参与方面,还表现在基础建设、社会保障等方面,因此,应从政府职能入手,积极发挥政府在就地城镇化进程中的调控作用。同时,安徽省要想继续发挥政府财政参与和对外开放的优势,减小政府财政参与程度、地区对外开放程度对产业结构、就业结构的抑制作用就需要合理规划产业结构与就业结构,实现产业结构与就业结构相互配合、共同发展,促进政府财政、对外开放在就地城镇化过程中的积极作用。

最后,还应从外资流向、推动技术进步、加强中小城镇培育等方面多角度、全方位推进安徽省就地城镇化发展。外资对于产业结构、就业结构优化以及对于就地城镇化发展水平的提高均具有重要作用。技术进步对于就业的“带动效应”不仅表现为技术进步能够提高劳动生产率、降低生产成本和产品价格水平,还能够增加企业和行业对劳动力的需求。城镇空间布局优化和大力发展县域城镇化是有效推进在就地城镇化最为关键的实现路径之一,只有与人口、经济和环境相对应的城镇体系和城镇空间布局,才能有效实现就地城镇化。

[1] 杨建军. 面向21世纪的我国乡村城镇化走向[J]. 地域研究与开发, 1996,15(1): 31-34.

[2] Yu Zhu. Beyond large-city-centered urbanization: in situ transformation of rural areas in Fujian Province[J]. Asia Pacific Viewpoint, 2002, 43(1): 9-23.

[3] 董宏林, 刘刚, 黄亚玲. 西部新农村建设的低成本之路:农民就近转移与住房多模式置换机制相结合[J]. 宁夏农林科技, 2007(4): 35-37.

[4] 马庆斌. 就地城镇化值得研究与推广[J]. 宏观经济管理, 2011(11): 25-26.

[5] 潘海生, 曹小锋. 就地城镇化: 一条新型城镇化道路——浙江小城镇建设的调查[J]. 政策瞭望, 2010(9): 29-32.

[6] 钱纳里, 鲁宾逊, 赛尔奎因. 工业化和经济增长的比较研究[M]. 上海: 三联书店上海分店, 1989.

[7] Davis, James C J, Vernon Henderson. Evidence on the political economy of the urbanization process [J]. Journal of Urban Economics, 2003(1): 98-125.

[8] 洪业应. 人口城镇化与经济增长、产业结构关系的实证研究[J]. 商业时代, 2013(8): 16-17.

[9] 肖功为, 贺翀. 中国产业结构优化升级引致的城镇化效应研究——一个省级面板分位数模型的实证检验[J]. 财经理论与实践, 2013, 34(5): 90-94.

[10] 冉祥云. 我国城镇化与产业结构升级的协调发展研究[J]. 商业时代, 2014(18): 49-50.

[11] 沈正平. 优化产业结构与提升城镇化质量的互动机制及实现途径[J]. 城市发展研究, 2013, 20(5): 70-75.

[12] 秦琴, 李长春. 重庆市产业结构与就业结构协调性测度研究[J]. 地域研究与开发, 2013,5(32): 46-49.

[13] 张抗私, 王振波. 中国产业结构和就业结构的失衡及其政策含义[J]. 经济与管理研究, 2014(8): 45-53.

[14] 赵永革. 就业压力下推进城镇化的产业结构战略选择[J]. 城市规划, 2003, 27(6): 11-18.

[15] 张洪潮, 宗香涛. 中国产业结构和就业结构的协调性与城镇化发展关系研究[J]. 商业时代, 2014(12): 46-48.

[16] 尹志锋, 李辉文. 产业就业弹性及区域对比——基于1999-2009的省(市)级面板数据[J]. 湘潭大学学报: 哲学社会科学版, 2012, 36(1): 22-29.

[17] 干春晖, 郑若谷, 余典范. 中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J]. 经济研究, 2011(5): 4-17.

[18] 王嗣均. 中国城市化区域发展问题研究[M]. 北京: 高等教育出版社, 1996: 125-127.

[19] 缪小林, 伏润民, 王婷. 地方财政分权对县域经济增长的影响及其传导机制研究——来自云南106个县域面板数据的证据[J]. 财经研究, 2014, 40(9): 4-16.

[20] Barro·R J. Inequality and growth in a panel of countries[J]. Journal of Economic Growth, 2000, 5(1): 87-120.

(责任编校:贺常颖)

Employment Structure, Industrial Structure and Urbanization

REN Zhi’an, GUO Fengyue

(College of Economy, Anhui Finance and Economics University, Bengbu, Anhui 233030, China)

Based on the relevant statistics of 17 prefecture - level cities in Anhui Province from 2003 to 2012, analyze the influence of the industrial structure and the interaction between the industrial structure and the employment structure on the level of urbanization. The research results show that the interaction between the industrial structure and employment structure is of a significant impact on the level of local urbanization; The function is influenced by the level of economic development; the function also presents a significant economic behavior dependence and regional characteristic dependence. According to the above conclusions the paper puts forward measures including adjusting and optimizing the internal structure of the industry; playing the role of government functions effectively; integrating foreign investment, technology, small and medium-sized towns and other functions to promote the development of industrial structure and employment structure, Actively play the role of government in the process of local urbanization, multi-angle, all-round promotion of local urbanization development

industrial structure; employment structure; invisible coefficient of urbanization; local urbanization

F 264

A

10.3969/j. issn. 2096-059X.2017.01.001

2096-059X (2017)01–0001–11

2016-12-01

国家社科基金重大项目(13&ZD025);国家社科基金项目(11BJL056);安徽省自然科学基金项目(1608085MG159)

任志安(1965-),男,安徽肥西人,教授,博士,硕士生导师,主要从事区域经济理论与实践研究;郭枫玥(1989-),女,安徽合肥人,硕士研究生,主要从事城镇化发展研究研究。