间接成本补偿机制:大学科研经费管理与改革的杠杆

——英美国家的经验与中国特色之构建

2017-10-12卢立珏

卢立珏

(1.华中科技大学教育科学研究院,湖北 武汉 430074;2.温州大学高等教育研究所,浙江 温州 325035)

间接成本补偿机制:大学科研经费管理与改革的杠杆

——英美国家的经验与中国特色之构建

卢立珏1,2

(1.华中科技大学教育科学研究院,湖北 武汉 430074;2.温州大学高等教育研究所,浙江 温州 325035)

现代社会,学术研究已成为一项公共政策。建立一套怎样的政府资助科研管理体制和运行机制,关系到科研资源的有效利用与合理分配,是政府、依托单位与项目组各方利益的焦点所在。本文通过对英美国家的分析,发现除了政府层面需要设计一条宏观清晰的科技计划体系外,微观层次上有一套科研成本的补偿机制尤为重要。一定额度的经费补偿对大学而言,起到了杠杆调节的作用。这个杠杆如果发挥得好,将有效调节政府、大学、项目组三方利益,促进项目组的积极性和大学科研的健康发展。

大学科研;经费改革;成本补偿;英美经验;中国特色

Abstract:In the modern society,academic research has become a public policy.What kind of government funding system and operation mechanism on the university research should be established is concerned with the effective utilization and rational distribution of scientific resources,and also is where the interests of government,supporting institutions and project undertaker lie.Through the analysis on the British and American experience,this paper finds that besides a clear technology planning system at macro level designed by the government,it is of vital importance to set up a research cost compensation mechanism at micro level. A certain amount of financing compensation may play a leverage role for universities.This leverage effect,used well,is expected to effectively adjust the interests of the three parties,i.e.,the government,the university and the project team,thus promoting both the group team’s enthusiasm and the healthy development of the research at the university level.

Keywords:University scientific research;Financing reform;Cost compensation;British and American experience;Chinese characteristics

20世纪20—30年代,大学科研主要依赖私人组织(主要是私人基金会)的支持,以解决大部分研究经费。但此后,政府成为主要的赞助人,学术研究成为一项公共政策。因此,建立一套怎样的政府资助科研管理体制机制,关系到科研资源的有效利用与合理分配,是政府、受助单位及其项目组各方利益的焦点所在。本文聚焦大学科研资助体系,特别是间接经费问题,深度剖析英美发达国家的做法和中国当前科研管理与改革之实践,并就进一步完善中国大学科研管理与改革的政策与制度提出建设性意见。

1 英国大学科研政府资助制度:双轨制及其完全成本定价办法

英国虽然在17、18世纪曾经是世界科学研究的中心、工业革命的发源地,但是英国大学却一直没有取得过世界大学科研的领导权,大学科研的领导权一开始在德国,之后一直被美国大学所垄断。对英国大学科研而言,阻力在于牛津、剑桥等老牌大学的保守,它们对知识的理念是向前看,而不是向后看。到了19世纪中后期,当美国现代大学崛起的时候,沉寂了几百年的牛津和剑桥终于从新大学改革运动的潮流中觉醒过来,开始加强近代科学的教学,并在系的结构上建立了科研方向。与同时期的德国大学相比,英国大学的科研是加在教学任务之上的,英国大学没有借用德国的研究所,科学研究不是大学组织和教授工作的重点。但是,这毕竟是英国大学迈向科研的第一步,也是内在性的关键一步。

英国政府的科研资助开始于一战之后,特别是1920年通过了“霍尔丹原则”。根据这个原则,政府应该通过一次总付的方式给自治的科学委员会以科研资助。于是委员会的机制逐渐成为英国科研的分配、计划和协调的中心场所。医学委员会成立于1920年,农业研究委员会成立于1930年,再后是1949年成立自然和环境研究委员会,于1964年把以前科学和工业研究部的资助转移到新的自然科学研究委员会,1965年成立了社会科学研究会[1]。对大学科研资助来说,各科学研究委员会的经费是英国大学科研的主要经费渠道,由各大学、系和学生直接向各科学委员会申请资助。英国大学的科研资助与其他国家的最大不同之处,在于它除科学委员会这一条线之外,还有大学拨款委员会另一条线,从而形成了英国特色的大学科研资助的“双轨制”。

1965年,英国政府决定把高等教育组成双重制,这是一个影响大学科研未来的重要决策。政府指望大学在整个研究领域,从基础研究和理论研究的前沿到应用研究,促进科学和技术,并通过“双轨制”为科研提供并分配经费。所谓双轨,就是提供两条经费渠道。第一条渠道是大学的核心拨款,以及校舍和设备的资源,允许用于科研,近几年科研拨款约占大学总拨款的40%[2]。第二条渠道是大学被认为有资格从科学研究委员会争取科研补助和合同。

第一条渠道是英国高等教育拨款委员会的科研拨款,一般又称为水平相关(Quality-Related,QR)的科研拨款,即QR科研拨款,旨在人、财、物方面支持大学的基本研究能力。这个拨款主要用于专职科研人员工资、新研究人员的培训费用、科研启动费、资助学者的创新性研究项目、科研基础条件建设。其分配办法则根据各大学的科研规模和科研水平来分配,科研规模是根据科研人员数量来衡量,科研水平则根据科研水平评估对学科进行评级,学科评估等级分七级,四级以上才能获得该项拨款,科研水平等级高的大学获得较大比例的科研经费。

第二条渠道由议会拨给科研主管部门,科研主管部门再按照学科分配(笔者注:这个按学科分配相当重要,可以在一定程度上避免重复资助)给全国现有的八个科学研究委员会[3](1965年以后又增加了三个委员会)。八个研究委员会分配的科研项目资金大约有50%流向大学[4],其余资金流向研究委员会的科研机构以及资助一些国际研究机构。科学研究委员会分配资金的方式可以有多种,他们可以分配给直接在他们自己监督下的研究所和在大学的研究所,也可以提供科研补助和授予研究生奖金。这一条渠道的科研补助和合同是通过同行评议和竞争方式获得的。

第二渠道资助方式就是我们通常所说的,也是我们今天要重点研究的科研资助方式。这个渠道的资助方式英国研究委员会采取科研项目成本定价办法,要求按照项目“完全经济成本”(Full Economic Cost,FEC)计算项目经费总额[5]。英国科研项目的完全经济成本由直接分配成本、直接发生成本和间接成本三类组成。直接发生(Directly Incurred,DI)成本是完成科研项目所专门产生或购买的商品或服务,具体包括研究助理的工资、消耗品、差旅和生活、设备购买和专门的技术人员或其他支持人员;直接分配(Directly Allocated,DA)成本是指与其他活动或项目共享的商品或服务,但是这些商品和服务是能够直接与共享的其他活动或项目直接区分开来的,具体包括能够申请者的时间、共用的实验室技术人员、共享的主要研究设施和共享的地产等;间接成本(Indirect Costs)是指不是直接关系到任何一个项目或活动,但是对科研活动而言又是必要的一部分,由于它主要与公共管理相关,所以又称为管理成本。具体包括公共管理人员的费用,公共服务部门的地产和设施,图书馆和信息服务中心费用等。从理论上,国家科研指导与管理部门计算完全经济成本的内容和程序相当精细与复杂。而在具体的项目资助申请实践中,科研项目预算由直接成本和间接成本两个部分共11个要素构成,直接成本主要包括申请者工时费用(Applicants)、项目聘请的研究人员和工作人员劳务费(Staff)、研究生劳务费(Research Students)、差旅费(Travel and Subsistence)、耗材费(Consumables)、内部设备费(Internal Equipment)、大型资本(Large Capital)、地产费用(Estates Charges)、特殊费用(Special Costs)、其他必须开支费(Exceptional Items),这些项目在申报预算中必须提供非常详细的清单,比如申请者的姓名与工作时间,聘请员工的姓名和工作时间,甚至差旅活动也要做得非常有计划(明细到国内多少公里、国外多少公里等)。间接成本则按机构间接成本率来计算,这个比率由大学按照完全经济成本的测算办法,计算大学自身的间接成本要素(其中,学校办学规模——学者、研究人员和学生,是间接成本的关键因素之一)计算出间接成本比率,报国家联合成本和计价指导小组确认后实施(年度间接成本率要求在公开网站上公布),间接成本比率一般在40%左右(表1为联合成本和计价指导小组提供的一个案例)。

表1 英国联合成本和计价指导小组提供一个科研成本项目案例预算表

资料来源:Project costing form,example A.http://www.jcpsg.ac.uk/guidance/annexes.htm.

2 美国大学科研政府资助制度:多机构资助及其间接成本率谈判制

美国联邦政府对科研和科研训练的赞助是渐进发展的,直到二战,还不是一项对科学或对研究生教育的稳定的、公共的政策,政府在发展科学研究或高等教育方面只起些很小的作用(当然,也有一个例外,早在1862年,怀着实用的思想成功地赞助了农业研究)。但是,二战之后,政府开始把大学作为能够帮助经济发展、国家安全和保健的国家基础研究和训练基地。联邦政府真正卷入学术科学的浪潮起始于国家研究基金会的建立。1944年11月17日,罗斯福总统给战时科学研究发展局局长万尼瓦尔·布什写了一封信,要求他就如何能把从战时科研的经验中已取得的教训运用于即将到来的和平时期的问题提出建议。布什博士组织了由科学家和学者组成的四个顾问委员会,开始了调查研究,一年后形成了报告——《科学——无止境的前沿》[6]。这个报告表述了一个观点,即科学是政府职责范围内的事。报告中的主要建议是由政府建立一个“国家研究基金会”,以作为支持和鼓励基础研究和科学教育以及制定国家科学政府的中心机构。该报告还把大学描述为提供“一个无止境的边疆”的科学研究的理想环境。五年以后,国会通过了“1950年国家科学基金会法案”,1952年国家科学基金会正式成立,就此诞生了新的由国家建立的科研基金组织。随着联邦政府的投入增加,1958—1968年,大学基础研究的份额也不断增加,在这个十年内,大学的份额从三分之一增加到二分之一。

美国联邦政府分配科研资金,除了国家科学基金会外,还有四个重要的资助机构:国防部、卫生教育和福利部、原子能委员会、农业部。当然,还有其他联邦职能机构,这些机构资助占了一小部分的比重。多机构资助是美国联邦分配科研资金两大特点之一,1954年联邦政府以总统令(行政命令第10521号[7])的形式明确规定,不应赋予政府内单独一个机构资金的唯一责任。更明确地说,每个联邦政府机构应该赞助和它的使命有关的科研,不管是卫生、国防还是能源。1959年,96%的联邦政府赞助来自以上五个机构,这年所花的14亿美元96%以上用于生命科学、自然科学和工程学的科学研究,给社会科学,特别是人文学科被忽视。联邦政府科研资助的另一个特点是实地引进的竞争性科研补助。建立在竞争基础上的评议科研计划和授予科研补助的机制,是联邦政府认为可以保证资助和鼓励最优秀的科研的主要工具,这种竞争方式通过同行评议的方式得到协调。在这种竞争体制下,研究型大学具有明显的竞争优势,盖格教授[8]对研究型大学的研究份额变化的研究,反映了研究份额具有分散的趋势:20世纪60年代,最著名的99名研究型大学占了全部大学研究的95%以上,到了2000年,这个份额大幅减少,但比重依然较大,约占75%。盖格教授在研究中还指出,美国大学科研高度依赖于独立组织的研究机构(ORUs)、医学院和学术系的不同发展。

美国白宫预算管理办公室在《A-21通告》[9]中,将科研成本分为直接成本和间接成本两部分组成,该通告将间接成本称为“设施与管理成本”。 直接成本是指与完成具体科研项目密切相关并可明确衡量的科研开支,主要包括工资及其相应的福利、材料消耗、额外的能源消耗、大型专用设施使用费、协作费等;间接成本是与科研项目相关但难以明确核算到具体项目的支撑条件,它包含设施占用和综合管理成本两个部分,与设施占用相关的成本包括折旧费、运行及维护费、图书馆经费或使用费、利息等,与综合管理相关的成本包括大学行政校级管理费、院系管理费、资助项目管理费、学生管理及服务费等。

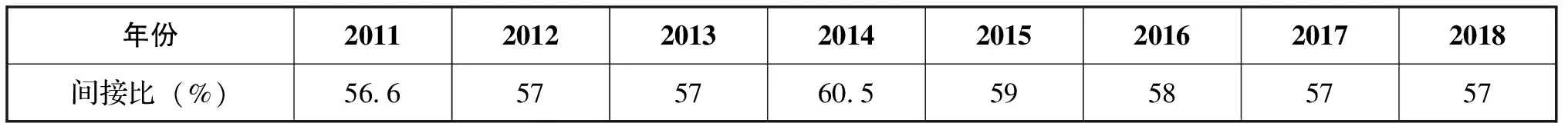

美国联邦政府对大学的间接成本补偿机制经历了近70年的发展,1947年美国海军部制定了第一个针对联邦政府资助的科学研究成本的核算准则[10]。该准则规定,间接成本的计算是按占直接成本的比率来确定的。因此,间接成本比率的大小是决定间接科研经费多少的决定性因素。而大学的间接成本比率是通过与政府授权的机构谈判确定的,不同的大学在不同的财务年度其间接成本也有所不同。根据夏文莉[11]、阿儒涵[12]等研究统计,20世纪60年代美国大学的间接成本比率大约为20%,之后有逐步调高的趋势,到21世纪初,美国大学科研间接成本比率大致在45%~70%(折算成与总经费比率是31%~41%)之间,一般而言,公立大学比私立大学的间接成本比率要低10%左右。例如,斯坦福大学(私立大学)2013年度的科研间接成本比率是57%,2015年度则是59%(见表2);犹他州立大学(公立大学)2015年度的科研间接成本比率是51%(资料来源:犹他大学门户网站上发布的科研工作指导手册http://osp.utah.edu/policies/handbook/budget-development/indirect-costs.php),与同年度的斯坦福相比少了8个百分点。

表2 斯坦福大学2011—2018财政年度执行的间接成本比率

资料来源:斯坦福大学门户网站上发布的科研工作指导手册https://doresearch.stanford.edu/research-administration/proposal-preparation-submission/rates.

间接成本由联邦资助机构在拨付特定科研经费时捆绑下拨,并在项目拨款通知中分别注明间接成本和直接成本。拨款通知明确规定直接成本用于项目执行直接且可明确核定的费用,项目批准后需要报送非常详细的预算,由项目负责人及其课题组成员按预算进行使用,项目结题时报送详细的经费决算。间接成本则由资助机构根据大学已经谈判商定的比例拨付给大学用于设备与管理成本补偿,这笔经费由大学统筹使用(事实上,大学自留一部分,其余都下放到二级单位),不必申报预算和汇报决算情况。

3 间接成本补偿机制:内涵与理念

从上述英美两国的科研资助体系与运行机制看,无论是英国的双轨制下委员会制和美国的多机构资助制,在科研项目的拨款机制上,均采取了间接成本补偿机制。那么间接成本补偿机制到底有哪些内涵和作用呢?

根据联合国教科文组织在《科学技术统计工作手册》[13]中的定义,科学研究是指为增进科技知识积累和创造知识的新的应用而进行的任何创造性的系统活动。科研活动的实施是需要依托单位利用自身现有的基础资源,组织相关人力与物力以及财力等资源而开展的生产性活动。而作为生产性活动是有要素成本的支撑和耗费的,于是成本概念被引入到科研活动中来。科研成本是指特定的项目承担主体为完成特定的科学研究任务而发生或应该发生的可以用货币计量的代价。它的经济内涵是科研活动中所消耗的各种经济资源,即凝结在科研成果中的物化劳动和活劳动的总和,表现为科研活动中所耗费的生产资料和劳动力的价值。对一所高校或科研机构而言,只有当其科研受资助收入足以补充科研成本时,才能维持科研活动所需的人、财、物资源,保持科研事业的可持续发展。因此,国际上各国政府对财政性科研项目的资助普遍采用科研成本计量法来计算科研资助的金额,作为科研项目拨款的依据。

为了方便计算,英美发达国家一般根据科研活动是否有明确的归属性,将科研成本分为直接成本和间接成本。直接成本是指可以明确地归属,或者以较高的准确度直接分配到具体科研项目的费用,由于这个成本比较明确,所以直接成本的预算编制比较容易,基本也没什么争议;间接成本是指不能明确归属到具体科研项目,但维持大学科研活动正常进行必不可少的费用。间接成本实际上涉及大学公共管理费用(包括人员、设备和空间等)的分摊,而现代大学办学成本越来越高,按分摊进行成本补偿是大学可持续发展的必由之路。科研项目使用了大学的公共管理资源,分摊部分理应在项目资助经费中得到相应补偿。

分析了为什么补偿之后,接下来还有两个问题需要解决:第一个是补偿什么,第二个是补偿多少?第一个问题看似简单,而且往往给人误解为间接成本补偿就等于物化劳动的管理费,实际上人员的活劳动才是一个间接成本补偿的核心要素。这个活劳动包括项目组所用时间、科研聘用人员所用时间、学校(含院系)管理(包括财务、人事、物资等管理)人员的时间,如果有些活劳动时间在直接成本中体现了,那么间接成本就不再计算了;如果没有在直接成本中列出,就应该列入间接成本补偿之中。从英美国家的成本构成上看,项目组所用时间和科研聘用人员所用时间都在直接经费中开支,它们的间接成本活劳动部分只包括学校(含院系)管理人员的时间。因此,间接成本补偿的完整内容应是:不能明确以及没有在直接成本中体现,但实际上又是科研项目活动所必需的物化劳动和活劳动的总和。关于第二个问题,即间接成本按多少比例补偿?这是个非常敏感的问题,也是间接成本补偿机制中最为关键的地方。大学总是希望得到尽量多的间接费以补偿日益增长的开支,同时又不能伤及每个科研项目自身的必须开支。20世纪60年代,美国学者查尔斯·基德[14]提议25%可作为给机构自由使用的经费,而75%则作为项目经费。著名的高等教育专家克尔教授也认为,25%是当时合适的数字。然而,正如前文所提到,到21世纪初美国的这个比率已经提到了31%~41%。可以说,间接成本率是个杠杆,比率过小会补偿不足,损害到大学的可持续发展;比率过大,又会担心损害到科研项目本身。它平衡于政府、大学与项目组之间,如何达到平衡,对政府与大学双方都是考验,这个问题的解决只能在实践中不断探索与调整。

间接成本补偿机制的引入是个理念上的突破,有诸多优点。第一,它全面而实事求是地考虑成本,采用间接成本的方式,补偿了大学因科研项目执行而提供的公共管理服务所付出的开支,突出了补偿性;第二,间接与直接的分开,使直接成本的预算更具科学性和准确性,明确了项目负责人的责任范围,科研人员更加集中精力做科研,不被间接费相关管理工作所打扰;第三,它明确了大学作为承担单位的支撑、管理、服务等职责,大学承担的科研项目越多,得到间接补偿越多,有利于大学集中资源办大事;第四,项目拨款时就将直接与间接分开,减少了项目组成员对依托单位提取管理费的不理解,同时也有利于学校财务管理。

4 中国特色之构建:体系整合与制度完善

相对于英美等发达国家,中国的科研起步较迟,新中国的科技体制和经济体制一样参照“苏联模式”的中央计划管理,这一体制在刚开始的30多年时间里取得了一些重大成就,尤其在核武器、空间技术和某些基础科学领域中表现不凡,为世界各国瞩目。但这些科研工作主要在军口和民口,高校科研基本上处于起步和少量参与阶段。直到1985年,《中共中央关于科技体制改革的决定》的颁布实施,标志着我国科学研究进入快速发展的新阶段,国家先后出台了一些重大科技计划:国家科学基金、863计划、973计划、星火计划、火炬计划、国家重大成果推广计划和攀登计划等。高校也迎来了科研工作的春天,逐渐成为基础研究领域的主力军、应用研究的重要方面军。

4.1 大学科研政府资助制度:问题与改革

(1)大学科研政府资助体系的主要问题是多头管理、体系交叉、重复、碎片化。大学科研政府资助的渠道也是多元的,大学可以从国家科学基金、教育部、科技部、工信部、卫生部、国家发展改革委员会等国务院部委级机构多渠道获得资助。其中,国家自然科学基金、科技部科技计划项目是高校理工类学科的主要资助来源(据科技部门统计,“十二五”期间高校获得80%以上的国家自然科学基金项目),国家社科基金、教育部社科项目是高校文科类学科的主要资助来源。本来多机构资助是个好事,有利于专门化,如英美国家按领域设立的各种研究委员会实行分类拨款,这样一方面有利于聚焦,另一方面可以防止重复资助。但是,中国的多部委管理不是按研究领域区分的研究委员会,各部委的拨款项目领域存在交叉,容易导致项目资助的重复和碎片化。

2014年,国务院出台了《关于深化中央财政科技(专项、基金等)管理改革的方案》,将中央各部门管理的科技计划整合成五类科技计划(见表3)。这五类科技计划由科技部牵头,其他部委参加的部际联席会议负责总体规划和布局、重点任务和指导及专业机构的遴选择优等,依托专业机构管理项目。五类计划将全部纳入统一的国家科技管理平台管理,加强项目查重,避免重复资助。整合后的管理体制明显不同于英美国家的专门研究委员会制,它是集权与分权的统一,是中国特色体制与国情的优化选择。

表3 国家最新五类科技计划及重点资助方向列表

(2)大学科研项目经费管理方面主要问题是科研项目构成“见物不见人”现象严重。以国家自然科学基金项目为例,2002版的《国家自然科学基金项目资助经费管理办法》规定,项目支出预算包括研究经费(包括科研业务费、 实验材料费、仪器设备费、实验室改装费、协作费)、国际合作与交流经费、劳务费(专指直接参加项目研究的研究生、博士后人员的劳务费用,最高不超过15%)和管理费(主要指公用仪器设备、房屋占用费,不超过5%)。可见直接经费中劳务费比例受限,除了少量的国际合作与交流费外,其他约80%的研究经费集中在科研业务费、实验材料费和设备费中。现代大学科研的最大特征是有组织的团队研究,这里的有组织就是指大学内的研究所、重点实验室、研究中心等有组织的科研单位,这些有组织的单位开展科研项目研究,缺的往往不是设备和场地,它们最需要的是人力资本的支出。而原有科研项目资助办法却正好相反,一方面劳务费比例受限太低,另一方面把大量的科研经费往设备费、材料费、差旅费上推送,往往会造成物力浪费和结余过多(见表4,一个来自W大学的数据统计案例)。

表4 W大学部分已结题国家自然科学基金资助项目经费决算统计

2016年,中办、国办出台了《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》。对以上“见物不见人”的问题做了重大调整:明确劳务费开支范围,并不设比例限制。意见指出,参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等,均可开支劳务费,劳务费预算不设比例限制,由项目承担单位和科研人员据实编制。这个重要举措是对原来制度中“见物不见人”的修正,实际上体现了科研活动中人的重要性。

(3)科研项目中间接费比例太低,大学缺少对科研项目活动中经费分配、过程监督、绩效考核等的管理权。众所周知,科研项目是实行项目负责人制的,项目负责人负责直接经费的预算安排权、使用权,虽然职权一致了,但是由于直接经费中劳务费只能支付给没有工资性收入的研究生、博士后以及项目聘用的人员,而作为科研项目活动的主要劳力者——有工资性收入的项目负责人及其成员没有办法列支,这样会在一定程度上影响项目活动的完成质量和项目组的积极性。作为项目承担单位的大学具有对科研项目活动实行监督、管理的职责,而管理职责与管理权利应该是统一的,对于科研项目管理而言,这个管理权利主要体现在管理费上,大学通过一定比例的管理费,对项目的进程和质量进行监督和绩效考核。而我国原有对科研管理费制度的安排上,存在着管理费过低、名不符实的问题。还是以国家自然科学基金为例,2002版的《意见》中规定了管理费上限为5%,主要用于公用仪器设备、房屋占用费,这个实际上是对物化成本的一定补偿,不是真正的“管理费”。过低而名不符实的管理费使大学及其院系组织无法对项目活动的质量进行有效督促管理,也无法对项目组成员进行有效的激励调控。

2014年国务院出台了《关于改革加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》,进一步完善了间接费用和管理费用管理:明确规定间接费用用于补偿项目承担单位为项目实施所发生的间接成本和绩效支出,间接费用的核定与项目承担单位信用等级挂钩,由项目主管部门直接拨付给承担单位。2016年《意见》中明确提高间接费用比例,加大绩效激励力度:将间接费比率提高到不超过直接费用(扣除设备购置费)的一定比例(500万元以上的部分为20%,500万~1000万元的部分为15%,1000万元以上的部分为13%)。加大对科研人员的激励力度,取消绩效支出比例限制。将激励费列入间接费中,这实际上也是一种劳动补偿,只不过这个补偿是通过单位根据绩效情况发给科研人员,同时也给了大学自主管理权和分配权,大学可以通过绩效考核来考核项目的完成情况和实际贡献。在间接费中设立激励费可以说我国科研经费管理的创新举措,这是与英美国家所不一样的,可以说这是我国根据自身经费保障体制特点所做的改革与创新。

4.2 进一步完善大学科研经费管理的建议

国家财政科研资金管理与改革的《方案》和《意见》的出台,为我国大学科研活动的进行提供了基本框架和制度保障,同时也为我国大学科研经费的管理与改革指明了方向。但是,大学作为学术性组织,肩负教学、科研、服务三种功能,不同于一般的科研院所和企业研究院,它有其独特的组织特征和管理特性。下面笔者结合大学自身特点,借鉴英美大学经验,就有关进一步加强与改善大学科研经费管理提几点建议。

(1)大学内部要进一步完善间接经费管理制度,充分发挥间接经费在科研项目管理中的调节作用。根据有关规定,间接经费是由科研主管部门直接拨付给大学统筹使用的,大学应该如何分配这个间接经费,就成为间接经费使用与管理的核心所在。首先是分配对象问题。大学是由一系列分散的学院和系科组成的,如果把它比喻为一个有机体的话,院系是其一个器官,学科是其基本细胞,一开始研究是依托在系科组织里面做的,随着现代大学科研的发展,科研组织逐步发展为独立或依托于院系的有组织的科研单位(如研究所、重点实验室、研究中心等)。可见,院系或独立的有组织的科研单位是具体科研活动的直接依托者和管理者。因此,毫无疑问间接经费的分配对象是大学、院系(或独立科研单位)和项目组三方;其次是分配比例问题。这涉及三方的利益所在,是个敏感而关键的问题,要从我国科研间接经费的内涵来确定分配原则。根据规定,间接经费主要用于间接成本(含物化和管理成本)和绩效支出,因此,间接经费的分配应该综合考虑:成本补偿、分级管理、激励导向作为主要因素,并作为主要分配原则。英美大学的经验是:大学留一部分,其余由院系统筹,但是,我国的间接经费中含有绩效支出这一部分,而且是很重要的一部分。那么,中国大学的间接经费分配中大学、院系、项目组三方到底多少合适,这就要各个大学根据自身的情况做出具体规定(表5为Z大学关于间接经费分配的案例)。

表5 Z大学关于科研项目间接经费分配情况

(2)进一步提高间接费的比率。国务院出台的2014年《关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》第十七款中明确指出,间接费用于补偿项目承担单位为项目实施所发生的间接成本和绩效支出。2016年文件又进一步明确了间接费的比率标准,相对过去而言,这个比率是提高了很多,但是,这个比率主要是给科研人员的绩效支出补偿(明确指出不设比例限制),属于单位的间接成本这一部分有点被“无视”的感觉。这些年来,大学承担的科研任务越来越多,公共管理人员在增加(如财务人员,新政策中还要求配备科研财务助理),大学都在大量引进教师,特别是引进高端的学科科研人才更是耗费了大量的财力物力,极大地提高了高校的办学成本,这些成本理应在科研项目资助经费中分摊得到一定数量的补偿。事实上,新政策规定提高了间接费是按直接费用(扣除设备费)计算的,如果按项目总经费计算,间接费的最高比率也只是16.7%。与英美国家的30%~40%相比,还有很大的调增空间。当然这个调增是个循序渐进的过程,需要实践与时间的检验,美国大学科研的间接费比率一开始也是较低的,到后来才逐步提升到现在的40%左右的水平。

(3)进一步加强预算编制的指导与审核,特别是细化劳务费项目的开支。新政策在管理权限上的最大特点是简政放权,扩大了承担单位科研项目资金的自主权,下放了差旅会议管理权。但是,这就对预算编制要求更高,预算编制要更精准、更科学,希望项目主管部门尽快出台实施细则和预算编制指南,加强宣传和培训工作,为编制、评审、验收等提供操作规范,让科研人员懂预算、知预算,让承担单位有法可依、有法必依、执法必严。特别是在劳务费编制项目上,这是个敏感而核心的问题,建议要学习英美国家的经验,力求精细、精准。

(4)进一步改进结余经费留用处理方式。2016年的《意见》指出,项目结题验收通过后,结余资金按规定留归承担单位,在两年内由项目承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出,两年后未使用完的按规定收回。鉴于当前中国大学间接成本补偿率太低,而且按以上规定既有时间要求又在处理程序上繁杂,还要用于直接科研支出,建议把结余资金作为成本补偿一次性划归给大学,由大学统筹安排(建议由院系自留一部分,其余由项目组作为后续研究基金)。

最后,笔者引用著名高等教育专家克拉克·克尔教授的话作为结语——现代巨型大学更多的是一种机制——一系列过程产生一系列的结果——这个机制由行政规章联结在一起,由金钱做动力[15]。在这里,对于大学科研经费管理与改革而言,间接成本补偿是一种机制,这个机制由政府及大学的各类规章与制度联结在一起,以财政科研资金为动力。

[1]伯顿·克拉克.探究的场所——现代大学的科研和研究生教育[M].王承绪,译.杭州:浙江教育出版社,2001:85.

[2]Higher Education Funding Council for England(HEFCE).Guide to funding 2016-17:How HEFCE allocates its funds[EB/OL].(2016-10-09).http://www.hefce.ac.uk/pubs/year/2016/201607/

[3]Research Councils UK[EB/OL].(2016-08-30).http://www.rcuk.ac.uk/research/areas.

[4]湛毅青.英国政府对大学科研的资助体系[J].比较教育研究,2006(7):58-62.

[5]Joint Costing and Pricing Steering Group.TRAC Manual.PartⅤ TRAC FEC.16[EB/OL].(2016-08-30).http://www.jcpsg.ac.uk/guidance/part5_d1.htm.

[6]万尼瓦尔·布什.科学——无止境的前沿[M].范岱年,解道华,等译.北京:商务印书馆,2004.

[7]伯顿·克拉克.研究生教育的科学研究基础[M].王承绪,译.杭州:浙江教育出版社,2001:272.

[8]罗杰·盖格.大学与市场的悖论[M].郭建如,马林霞,等译.北京:北京大学出版社,2013:155.

[9]Office of Management and Budget(OMB).Circular no.A-21.Cost principles for educational institutions[ED/OL].https://www.whitehouse.gov/omb/circulars_a021_2004.

[10]ROBERT Rosenzweig.The policies of indirect costs[J].Washington:Council on Governmental Relation 50th anniversary:1948—1998.1998:1-13.

[11]夏文莉,史红兵.从美国联邦政府资助科研间接成本看大学可持续发展[J].高等教育研究,2010(11):97-101.

[12]阿儒涵,李晓轩.美国大学科研项目补偿机制研究[J].科学学研究,2012(12):30-35.

[13]中国科学院计划局.国外科研管理基础资料[M].北京:科学技术统计工作手册,1981.

[14]KIDD Charles V.The institute discussion:research emphasis and research itself.[J].Journal of medical education,1963(2):109-122.

[15]克拉克·克尔.大学之用[M].高铦,等译.北京:北京大学出版社,2008:11.

(责任编辑 沈蓉)

IndirectCostCompensationMechanism:ALeverforUniversityScientificResearchFundManagementandReform——LearningfromBritishandAmericanExperienceandConstructingaMechanismwithChineseCharacteristics

Lu Lijue1,2

(1.School of Education,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074,China; 2.Institute of Higher Education,Wenzhou University,Wenzhou 325035,China)

G311;G644

A

2016-12-23

卢立珏(1972-),男,浙江平阳人,华中科技大学教育科学研究院博士研究生,温州大学科技处副处长;研究方向:高等教育管理,科研管理。