科技政策体系体现环境保护的宏观演变格局研究:1949—2015年

2017-10-12封颖

封 颖

(中国科学技术信息研究所,北京 100038)

科技政策体系体现环境保护的宏观演变格局研究:1949—2015年

封 颖

(中国科学技术信息研究所,北京 100038)

随着中国环境问题的日益严峻,如何从理论层面拓展跨学科解决环境问题的公共政策体系框架是公共政策研究的前沿。论文从公共科技政策对体现环境保护具有系统重要性的视角切入,提出“科技政策体系这样一个非环境类的公共政策体现环境保护的宏观演变格局”的研究问题。通过对1949—2015年中国科技政策全时段、全样本量的政策文本的数据分析,得到科技政策体系体现环境保护的总趋势、历史分期、演变特征等研究结果:环境保护在科技政策体系中的内容越来越多、层级越来越高,尤其是对政策方向的导向作用越来越强。论文力图在理论层面深化对公共科技政策体系更好体现环境保护的理解,并在实践层面积累了全时段、全样本量的数据资源,包括首次估算出2001—2013年三大主体科技计划对环境保护领域的经费投入情况等,以期为未来优化环境保护在科技政策体系中的体现有所启示。

科技政策;环境保护;中长期科技规划;科技计划;公共政策

Abstract:Environment protection has been a trans-displinary public policy issue on government agenda.The paper drew institution setup of environment protection under China’s S&T policy from 1949 to 2015 in the way of quantitative research data.It analyzed its general trends,historical periods,evolutional characteristics,etc.The paper tried to explore a theoretical framework to tackle environment protection by a trans-sectional way,and to build up a full-time sample library of how China’s S&T policies promote environment protection in practice.

Keywords:S&T policy;Environmental protection;Long- and mid-term S&T planning;S&T program;Public policy

环境问题的严峻性使其越来越成为一个跨部门、跨学科的重大公共政策问题。科技同时与人、与环境密不可分的特征,决定了科技作为工具与环境的交互作用在客观上日益紧密;具体而微的科技活动并无方向性,必须依赖公共科技政策的调控才能促使具体科技活动具备环境友好性。这两个因素决定了科技体现环境保护必须从政策角度寻求实现。科技政策如何更好地体现和推动环境保护,对这方面的研究几属空白。基于以上背景,本文学术问题是中国科技政策体现环境保护的宏观演变格局,即厘清历史演变轨迹、演变特征、历史分期、总发展趋势及其演变规律等。

1 文献综述与研究设计

1.1 文献综述

(1)从科技发展的历史性视角指出,科技政策必须从总体高度、在综合层次体现环境保护。这一类文献从国家发展的战略视角指出科技政策必须体现环境保护。周光召[1]1995年首先提出,绿色科技必须体现在中国科技发展总体规划中。李政道、周光召和牛文元[2]1997年出版专著,论述科学技术必须考虑环境保护。叶文虎[3]指出,科学技术是人类社会子系统作用于自然环境子系统的工具,人类社会的可持续发展就意味着首先要不断转变人与自然的相互适应模式,实现结构性创新,其中包括以技术为先导的结构性创新。邓文碧[4]指出,国内外环境保护问题的提出和开始的解决方案都被视为科学技术问题。朱光亚[5]在2006年初国家征求《国家中长期科技发展规划纲要(2006—2020)》意见建议时,投书一篇《科学技术与中国可持续发展问题的思考》,建议国家中长期科技发展规划一定要纳入和考虑可持续发展问题。上述学者多为战略型大科学家,其明确指出了科学技术必须走可持续发展道路;但并未明确论证科技政策在体现环境保护时应该采取什么机制、路径及如何更好地发挥环境保护理念对科技政策的影响等。

(2)从科技发展的现实性视角指出,科技政策必须在工作机制、领域设置、政策工具等层次体现环境保护。这一类文献始于1992年制定的《中国21世纪议程》,认为中国科技政策必须在工作机制上纳入和重视环境保护。甘师俊[6]介绍了《中国21世纪议程》的制定过程,认为要把人口、资源和环境可持续发展等融入科技政策。蔡宁[7]论述了绿色技术创新与经济可持续发展的宏观作用机制。沈斌[8]论述了基于可持续发展的环境技术创新政策机制和以可持续发展为目标的政策导向变化。丁堃[9]论述了作为复杂适应系统的绿色创新系统的特征与机制。梁立明[10]通过分析刊登在《Research Policy》上的论文主题,计算出环境污染、全球气候改变、生态失衡、资源耗竭已经日益成为国外科技政策的热点领域。宋德勇[11]论述了中国发展低碳经济的政策工具创新。石定寰[12]指出可持续发展的理念已成为战略性选择,科技政策必须基于可持续理念制定和执行。王作军[13]阐述了构建中国低碳科技政策框架体系及其演化路径。上述学者多为科技政策相关工作和研究人员,其论述了环境保护以一种越来越重要的形态和方向进入科技政策体系之后会改变传统科技政策的制定过程和所用政策工具,但未能指出环境保护在科技政策中究竟以全局性发展理念问题出现,还是以领域性问题出现。

(3)从文明转型的全局性视角指出,公共政策体现环境保护的性质、地位、构成等。这一类文献从文明转型的全局性视角入手,指出向环境文明的转型是全局层次问题,转型过程包括理念、制度和技术或制度、技术和社会意识三个层面,并指出其关系。叶文虎[14]指出:向环境文明的转型包括理念创新、制度创新和技术创新三个层面的创新,理念创新是制度创新和技术创新的先导,制度创新是理念创新的体现同时对技术创新有引导作用,只有三者协同创新才能实现社会进步。张象枢[15-16]指出:由单向流动线性经济向闭环流动型循环经济的转型必须是制度安排、技术支持系统、社会意识三方面全面配合的整体演化。上述学者从文明转型、系统转型的视角进行开拓性论述,力图把握环境保护在中国公共政策中占据全局性发展理念的地位。本论文将主要借鉴这一学术视角。

1.2 研究述评

上述文献基本反映了科技政策与环境保护关系的主要内容,取得很多成就,但可能存在以下三点不足:

(1)研究科技政策体现环境保护的必要性和成就的多,研究科技政策体现环境保护背后理论关系的少。前述第一类文献讨论了科技政策体现环境保护的战略意义和必要性,第二类文献从《中国21世纪议程》之后的科技政策体现环境保护进行工作层面解读。但深入探索科技政策体现环境保护的演变历程、科技政策体系究竟应如何更好体现环境保护的背后理论的阐述则较少。

(2)研究某一项具体科技政策体现环境保护的有,研究科技政策体系如何体现环境保护的少。影响某一项科技政策或某一个具体的科技计划是否有利于环境保护的因素非常多,一个小的政策扰动可能就对效果产生重大影响;且如果不事先统一标准,不同的科技政策、中长期科技规划和科技计划体现环境保护的情况难以相互比较。对于中国科技政策体系与环境保护的整体演变轨迹及如何在科技政策体系中落实绿色发展理念等学术问题,现有研究尚较少。

(3)描述中国科技政策体现环境保护变迁的较多,但探索环境保护体现在科技政策变迁的演变轨迹、特征和演变规律的仍少见。现有研究尚未能回答如“中国的科技政策与环境保护关系面临的最大问题是什么”“如何按照历史发展的逻辑,建立有效的科技政策体现环境保护的机制”等一系列重大学术问题。

1.3 研究方法

本文以1949—2015年间全时段、全样本量的科技政策为基本素材,主要采用公共政策研究路径下的政策文本计量分析方法,并补充采用归纳逻辑下的内容分析法、词频计量、关键词计量等作为具体手段,获得结构化或半结构化、可重现、可验证的定量数据结果。

2 研究数据

2.1 数据视野

中国科技政策体系由1949—2015年的公共科技政策、中长期科技规划和科技计划三种载体构成。

以最复杂的科技政策数据为例:本文采用“大科技”视野下的广义科技政策概念,即从建国至今的中央级政府部委办局、中央级党口单位、立法机关和人民团体公开发布的科技政策文件。这种“大科技”视野将从立意上区别于“小科技”视野之下,以考虑“科字口”单位为主的狭义概念(“科字口”单位是指机构职能中明确包括管理科技活动、科技人员等的单位,一般是指科技部、财政部、发改委、中科院、工程院、科协等9家涉科政府部门)。论文试图以此使得研究数据在视野上更为宽宏。

2.2 数据来源

第一块数据1949—2015年科技政策来源于两部分:第一部分采用由清华大学公共管理学院政府文献中心编纂的《中国科技政策要目概览(1949—2010)》中辑录的1949—2010年公共科技政策文献4707件作为基础数据[17],采纳原因是这项工作具备较好的学术认可度;第二部分是作者按照上述《概览》中选取公共科技政策的逻辑、来源和边界,自行筛选了2011—2015年的公共科技政策。将两块基础数据合并后得到1949—2015年中国科技政策数据。

第二块数据是1956—2006年的中长期科技发展规划。中国从“一五”到“十二五”时期直接组织制定了九次中长期科技发展规划,其一贯是重要和具有延续性的政策工具,本身就构成了一个完整的政策过程(新中国成立后除1973—1977年,其余时间都有科技发展规划的覆盖),论文从相关文献[18]得到历次中长期科技规划的公开文本。

第三块数据是1982—2013年的科技计划。从1982年设立攻关计划以来,比较主要的科技计划计有39项[19]。本文选取了实施时间久、资金体量大、最能代表各类型科技活动、影响力最深远的六个主要科技计划,作为中国科技计划数据。

2.3 数据编码及检验

论文主要通过内容分析法对上述数据进行编码。以最复杂的科技政策数据编码为例:①按照政策题目(及内容)的关键词中是否体现了环境保护为判断标准逐条筛选;②对入选数据按照“直接体现—间接体现”加以划分;③纵向对比每个历史阶段(改革开放前算为一个阶段,改革开放后以十年为一个阶段)科技政策体现环境保护的情况并得到1949—2015年科技政策体现环境保护的总演变轨迹。

中长期科技规划数据编码与上述类似。

科技计划由于其微观资源配置特征,增补了环境保护领域在总计划经费投入中的比值趋势和在总课题安排中的比值趋势两项指标。

上述三块研究数据从政策条文、中长期规划和科技计划三个不同层面揭示了科技政策体系体现环境保护的状态,且不存在交叉重复,因此认为其合并后就可反映科技政策体系体现环境保护的整体状况。

2.4 数据边界

基于中国科技政策体系如何体现环境保护的研究目标,本文所指“政策”边界仅指“政策的供给端”,并不包括相关政策的贯彻、执行、评估、效果等。

第一块数据不包括以下六种文献:①领导人讲话、信函和批示;②附属于其他文件的目录、清单;③以社会科学为对象的政策性文献;④针对某一具体领域的技术规范、标准;⑤各种工作总结、形势分析报告和年度工作任务等;⑥由地方立法机构和行政机构指定的地方性法律和规章。

第二块数据不包括规划中不公开、无法获取的部分,另外仅限定于“中长期规划”(规划年限长于5年)而非“五年规划”,这是因为历次中长期规划定位高度、动员程度、影响力都要高于五年规划,中长期规划数据的层次更高、代表性更佳。

2.5 数据代表性

论文所用数据具有较好代表性。以最复杂的科技政策数据的代表性为例:①数据为全样本量和全时段,避免了抽样误差。如本研究从1949—2015年颁布的所有多达六千余条科技政策中逐条核对和遴选出体现环境保护的科技政策计992件;②具有较好的全局性,避免了部门性。如研究测算出1949—2015年曾颁布体现环境保护科技政策的发文机构多达43家,这其中由科技部(原国家科委)颁布的为66件,仅占总数的6.65%,其余93.35%的相关政策文件都是由非科技部的42家机构颁布。

3 研究结果

本文从政策文本计量角度对中国科技政策体系体现环境保护的演变全貌进行梳理,研究结果是:1949—2015年科技政策体系体现环境保护的总趋势是从极不充分到有所增长、从有所增长到加速增长,极不充分时期是1949—1976年时段,有所增长时期是1977—1995年时段,加速增长时期是1996—2015年时段。

具体演变轨迹是:1949—1976年,科技政策体现环境保护的总体比值仅为1.86%,1977—1995年比值为2.75%和2.83%。1996—2015年比值为10.24%和15.59%。科技政策体现环境保护的增量首次出现历史转向是在20世纪80年代初期,由“非现代意义上的环境保护主题”(水土保持、资源综合利用)向“现代意义上的环境保护主题”(工业化带来的环境污染);20世纪80年代后期,科技政策首次体现环境管理(环境背景值和环境容量),体现的顺序是中长期科技规划和科技计划在前,具体科技政策在后。1996—2015年,科技政策体现环境保护从弱显著变强,这一时期科技政策体现环境保护的增量出现第二次历史转向,即由“治理工业污染”的单主题转向“治理工业污染和发展方式转变”的双主题;科技政策和中长期科技规划日益显著地体现出由环境保护领域本身的增长向以环境友好型的跨部门、跨领域增长为主的演变过程。

3.11949—1976年:中国科技政策体系体现环境保护的极不充分时期

1949—1976年中国科技政策体系有两种载体:科技政策和中长期科技规划。这一阶段科技政策和中长期科技规划体现环境保护的状况是零星、断续的极不充分时期。

梳理1949—1976年科技政策体现环境保护的情况得到:首先,从体现的比值来看,直接、间接体现环境保护的科技政策呈现出零星状态,仅占总数的1.86%(其中直接体现为0.5%、间接体现为1.36 %)。其次,从体现的关键词来看,为水土保持(直接体现,数量仅为1件)和资源保护(间接体现,数量仅为3件),说明这一阶段的科技政策对环境保护的关注还停留在“水土保持”和“资源利用”阶段。

梳理1949—1976年两次中长期科技规划体现环境保护的情况得到:《1956—1967年科学技术发展远景规划》对环境保护的直接体现几近于无,环境保护仅体现在水土保持等层面,或将环境保护视同为环境卫生,尚未产生环境保护与工业化伴生的认知。《1963—1972年科学技术发展远景规划》首次在主要目标层面间接体现了环境保护,用词为“资源保护和综合利用”,在目标中位居第四。但在1965年新增补进该规划的13项主要任务中,已明确提出“地方建筑材料和工业废料的综合利用”,并以科研任务项目形式加以部署解决,这就说明第二次中长期科技规划在1965年已经直接体现了环境保护。

3.21977—1995年:中国科技政策体系体现环境保护的有所增长时期

选择1977年是延续上一阶段的划分,选择1995年是由于本论文的研究数据结束点为2015年,选择1995年则具有十年取整性,便于进行各时段数据的纵向比较。该阶段科技政策体系体现环境保护的状况是缓步、趋增的有所增长时期。

梳理1977—1995年科技政策体现环境保护的情况得到:首先,从体现的比值来看,体现环境保护的科技政策数量比重得到了缓步增长。1977—1985年的比值为2.75%,1986—1995年的比值略升,为2.83%。其次,从体现的关键词增量来看,体现环境保护的科技政策关键词增量在1977—1985年主要为环境科技类,1986—1995年的增量虽仍主要为环境科技类,但环境经济和环境管理类政策较上十年有较明显增加。再次,直接体现环境保护的科技政策的发文单位在1977—1985年有63%以全国人大和国务院为发文单位,其余37%则以城乡建设环保部和全国水土保持工作协调小组为发文单位;1986—1995年69%直接体现环境保护的科技政策是以国家环保局为发文单位,其余31%以全国人大和国务院为发文单位。之所以仍谓之有所增长,而非加速增长,是因为除了发文数量仍较少、占总体比值仍较低两项指标之外,还主要表现出以下特征:首先,体现环境保护的科技政策增量的方向指向了环保科技,这就显示此时期制定中长期科技规划的科技界决策层的理念共识是认为环保是科技问题。其次是直接体现环境保护的科技政策的发文单位前期主要是国务院、全国人大和城乡建设环境保护部;后期则为国家环保局、国务院和全国人大三家机构,其余机构不涉及。这就说明这一阶段直接体现环境保护的科技政策仅被视为部门性问题,因此才仅局限于立法机构、国务院和环保局三家机构。

梳理1977—1995年的四次中长期科技规划体现环境保护的情况,得到:首先,这一时期的四次中长期科技规划均将“环境保护”视为一个单独的科技领域。其次,这一时期的四次中长期科技规划均将环境保护与工业化紧密相连。例如,该时期第一次中长期科技规划首次出现的环境保护关键词为资源生态系统(农业领域)和“三废”(环境保护领域),这就说明中国出现的环境保护最开始是出现在城市之中,且是由于工业化造成的环境污染;该阶段第四次中长期科技规划中高频率出现“生态”一词(计5次),首次缩小了与“环境保护”一词词频(计9次)的差距,且此次规划中体现环境保护的首次出现6个词汇(生态系统、全球环境问题研究、物耗、自然保护区、城乡环境污染防治),另外还有多次出现的水资源管理等,这就表明环保正在开始步入细化和复杂化。再次,这一时期后期的中长期科技规划中环境保护越来越变成“多领域”的研究主题。如在本阶段的第四次规划列出的14个重点领域中,体现环境保护的领域占到一半以上(8个领域体现),这就表明环境保护越来越变成“多领域”的研究主题。之所以仍谓之有所增长而非加速增长,主要体现于以下三点特征:首先,这一时期的四次中长期科技规划中环境保护从未被视为最重要的科技领域。如《1978—1985年全国科学技术发展规划纲要》从27个领域中选出8个“重中之重、关系全局的领域”,环境保护没有体现在这8个领域中;再如,《1986—2000年科学技术发展远景规划》从27个行业和新兴技术领域中进一步确定了11个重点行业和6个新兴技术领域,环境保护并没有体现在重点行业和新兴技术领域中。其次,这一时期的四次中长期科技规划中环境保护在所有科技领域中的位列比较靠后。如《1978—1985年全国科学技术发展规划纲要》和《1986—2000年科学技术发展远景规划》列出的27个重点发展领域中,环境保护领域均位列第18位;而在《中长期科学技术发展纲要1990—2000—2020》中列出的27个领域中,环境保护增加为两个领域,分别为第21位(再生资源领域)和第23位(生态环境保护领域)。再次,这一时期的四次中长期科技规划中对环境保护的重视程度有升有降,但在后期已明显升为国家发展层面。“升”主要体现在1989年颁布的《中长期科学技术发展纲要1990—2000—2020》,这是历次中长期科技规划中首次在规划战略目标层面明确提到“有效地控制和缓解人口、资源和环境的压力”,对于资源环境压力的认知提高到“进一步发展面临的问题”的国家层面加以考虑。“降”主要体现在1991年颁布的《中华人民共和国科学技术发展十年规划和“八五”计划纲要(1991—2000)》,并没有在战略目标层面体现环境保护,但在下一级的重点任务层面却明确提出中国经济增长和发展必须走资源节约型道路,这就从一个角度证明了此时环境保护已经(至少在政策导向上)变成了国家发展的内在需求。

梳理1977—1995年的科技计划得到:首先,这一时期的科技计划中体现环境保护的程度不高。如攻关等四项计划都在目标和项目层面体现了环境保护,但863计划和星火计划这两项计划在目标和项目层面均没有体现环境保护。再如在6项科技计划直接体现环境保护项目的比值上,比值虽稳步上升,但仍维持在较低水平。例如,“六五”攻关计划体现环境保护的项目安排比值为2.6%,“七五”比值升为5.3%,“八五”比值升为6.1%;“七五”国家自然科学基金重大项目体现环境保护的项目安排比值为4.6%,“八五”比值升为10.5%。其次,这一时期的科技计划中直接体现环境保护的关键词,均体现出以工业化伴生环境污染治理为核心,并从简单笼统的污染治理走向复杂、分载体污染治理的演变轨迹。以攻关计划为例,“六五”直接体现环境保护的项目仅为1个,其关键词为环保和污染综合防治技术;“七五”直接体现环境保护的项目为2个,大气污染技术和水污染技术分别立项;“八五”直接体现环境保护的项目分别为污水净化技术、有害废物与城市垃圾处理技术、固体废弃物资源化技术、酸沉降控制技术等。再以国家自然科学基金重大项目为例,“七五”期间体现环境保护的4个项目的关键词分别为长江黄河治理旱涝水沙和沿海赤潮,这表明此时国家自然科学基金重大项目对于环境领域的关注点还在传统的防灾减灾领域;“八五”期间体现环境保护的3个项目的关键词分别为化学污染物、大气臭氧、大尺度环境演变。这表明此时国家自然科学基金重大项目对于环境领域的关注点已经转移到了防治污染阶段,且化学污染物和大气臭氧层破坏这两者显然都是工业化伴生的产物。再次,这一时期的科技计划中直接体现环境保护项目的关键词层面,已初步体现出“将环境问题视为科技问题”向“将环境问题视为复杂系统问题”的演变轨迹。例如,“七五”攻关计划首次出现了以“环境背景值和环境容量研究”的1个项目,意味着此时已认为环境作为容纳人类排出废弃物的“汇”有其容量极值;“八五”攻关计划首次安排了2个“再资源化技术”项目,分别是污水资源化技术和固体废弃物资源化技术,表明已经认识到可以通过技术手段将资源循环再利用;“八五”攻关计划项目安排了“人口、资源、环境协调发展适用新技术”项目,表明已经认识到人口-资源-环境是一个复杂系统,并且试图从复杂系统视角去理解环境问题。

3.31996—2015年:中国科技政策体现环境保护的加速增长时期

因循上一个阶段的分期,取起点为1996年,终点为2015年。该阶段科技政策体系体现环境保护的状况是显著趋增的加速增长时期。

梳理1996—2015年科技政策体现环境保护的情况得到:首先,从体现的比值来看,体现环境保护的科技政策数量和比重均加速增长。1996—2005年体现环境保护的科技政策数量为311件,占该时期总科技政策比值为16.8%;2006—2015年体现环境保护的科技政策数猛增为620件。其次,从体现的政策强度来看,后十年的政策强度显著强于前十年。1996—2005年257件直接体现环境保护的科技政策中,无论在政策数量还是在政策复杂性上都体现出加速增长,其中增长最快的是环境科技和环境经济管理两种类别;2006—2015年直接体现环境保护的419件科技政策中,增长最快的并非是环境法律法规、环境经济与环境管理或者环境科学技术,而是全局动员型行政手段的增长(111件)。显然,全局动员型行政手段主要是党和国家层面发起环境保护的行政手段,具有最高的政策强度和政策动员度,这就说明在2006—2015年国家层面对环境保护的重视及下达给各部委的任务已经成为驱动公共科技政策体现环境保护的最主要力量。再次,从直接体现环境保护的科技政策发文机构广泛度来看,后十年非环保部门的发文机构广泛度显著高于前十年。1996—2005年直接体现环境保护的科技政策257件中,发文机构仍主要为国家环保局(占78.2%),其余发文机构依次为科学技术部(占4.7%)、国家经贸委(占3.5%)、国家发改委(占3.5%)、国务院(占3.1%)、建设部(占2.3%)等,这说明环境保护开始提上了非环保部门的政策议程之中(虽然比例仍然很少)。2006—2015年直接体现环境保护的科技政策419件中,发文机构仍主要为国家环保总局(占43.2%),但其他部委发文比值已显著增加,国家发改委(占10.3%)、住建部(占10.3%)、科技部(占8.6%)、工信部(占6.9%)、国务院(占6.2%)、国家海洋局(占3.8%)、商务部(占2.9%)、水利部(占2.6%)、全国人大(占1%)。

梳理1996—2015年的三次中长期科技规划得到:首先,这一时期的三次中长期科技规划对环境保护的重视程度显著提升,并均已将环境保护视为发展问题,而不再视为科技问题。例如,此时期的第一次规划体现环境保护的最突出特征是:以可持续发展为核心的发展方式的落地生根已成为这一时期环境保护的重要任务,而不再是环境技术研发为中心。从该规划的发展重点来看,其对环境保护的部署核心是从产业到区域到技术,而不再单纯以技术为部署核心。再如,此时期的第二次规划体现环境保护不仅在发展目标中比上两个规划有所提升,更重要的是在发展重点任务中,首次将“加强共性技术攻关,为经济结构战略性调整和可持续发展提供支撑”列为首位,高过了科技本身发展(位列第二),说明在这一历史时期科技政策制定者认识到了科技对于可持续发展本身的功能作用并将其置于推动经济结构战略性调整的地位,实际上这也就意味着此时将“科技推动之下的可持续发展”与“经济结构战略性调整”视为一体,这是中国发展思想上的一个重要变化。此时期的第三次规划已将“可持续发展”上升为指导方针。其次,这一时期的中长期科技规划开始将“清洁”“绿色”需求与“污染防治”并列。如这一时期的第二次中长期科技规划对环境保护相关领域的关键词按重要程度降序排列为:城市污染预防与治理技术、重点行业清洁生产技术、荒漠化控制与治理技术、环境监测与生态保护技术、环保科技产业关键技术。从词频分析可见,“清洁(洁净)”首次在中长期科技规划中成为与“污染”“生态”几乎同词频出现的关键词。

梳理1996—2015年的科技计划得到:首先,这一时期的6项科技计划在目标和项目层面均直接体现了环境保护,且体现程度均不断增强。例如,之前未将环境保护列入目标和重点领域层面的863计划和星火计划在这一时期均列入了环境保护领域。1997年863计划开始设立资源环境的课题,并于2001年替代了以前的海洋技术领域,在6个领域中位居第6位;“十一五”时期863计划增补为10个领域,资源环境领域在10个领域中位居第6位。“九五”之前星火计划在目标和重点领域层面均不体现环境保护,“十五”星火计划在重点任务到重点技术领域都明确体现了环境保护。从“九五”到“十一五”攻关(支撑)计划的目标层面体现环境保护的程度不断加强,“十一五”支撑计划的四个目标中,环境保护已被直接体现为第一位的目标。其次,环境保护领域在各项科技计划的经费拨付比值几乎都有明显上升。以攻关(支撑)计划为例,从“十五”到“十二五”前三年,攻关(支撑)计划对环境领域的经费投入比值占总经费投入的比值持续上升。“十五”资源环境领域经费占攻关计划总经费的8.5%,“十一五”(这里的“十一五”为2006—2009年,不包括2010年,因2010年相关数据在国家科技计划年报中缺失)该比值为6.34%,如假设资源环境与环境领域比值相同的情况下,仍比“十五”时期增加了1.49倍,而“十二五”前三年该比值为7.2%,又比“十一五”增加了1.14倍。又以863计划为例,2003—2013年(这里取2003—2013年是因1997—2002年863计划在资源环境领域的经费投入数据难以获得)863计划在资源环境领域安排经费层面对环境保护的体现缓慢上升。“十五”后三年,863计划在资源环境技术领域安排经费的比值从6.4%上升到10.1%;“十一五”时期,863计划在资源环境技术领域安排经费的稳定在9%左右(除了2008年跌落到6%);“十二五”前三年,863计划在资源环境技术领域安排经费比值比“十一五”有所上升,平均为10.6%。再以973计划为例,从“十五”到“十二五”前三年的时期,973计划在资源环境领域安排经费稳中略降。“十五”时期,973计划在资源环境技术领域的经费比值平均为16.70%;2012—2013年,973计划在资源环境技术领域安排经费比值平均为11.18%。再次,环境保护领域在各项科技计划的课题立项比基本都有了明显上升。以攻关(支撑计划)为例,“九五”资源环境领域立项数占总立项数比重的4.4%;“十五”该比值为7.9%,增加值1.8倍;进入“十一五”后,尽管资源领域与环境领域分立,环境领域该比值迅猛上升为10.88%(这里的“十一五”为2006—2009年,不包括2010年,因2010年相关数据在国家科技计划年报中缺失),如假设资源环境与环境领域比值相同的情况下,“十一五”比“十五”比值的增加值为2.75倍,“十二五”前三年该比值有所回落,为7.34%。又以863计划为例,“九五”863计划在资源环境技术领域安排课题比值从0上升并稳定在10%左右;“十五”863计划在资源环境技术领域安排课题比值平均为12.4%;“十一五”863计划在资源环境技术领域安排课题比值平均为10.54%;“十二五”前三年,863计划在资源环境技术领域安排课题比值平均为13.17%。不过这种递增趋势在973计划中表现并不显著,2001—2013年973计划在资源环境技术领域安排课题体现出递减趋势。“十五”973计划在资源环境技术领域安排课题比值平均为13.3%;“十一五”973计划在资源环境技术领域安排课题比值平均为11.05%;“十二五”前三年973计划在资源环境技术领域安排课题比值平均为9.03%。

4 研究结论

本文主要研究结论是:环境保护在1949—2015年中国科技政策体系中的内容影响越来越大、层级越来越高,尤其是对政策方向的导向作用越来越强。

4.1 科技政策

图1直观展示了66年来体现环境保护的科技政策件数与同时期科技政策总件数的趋势对比。

图1 1949—2015年体现环境保护的科技政策件数与同时期科技政策总件数的趋势对比

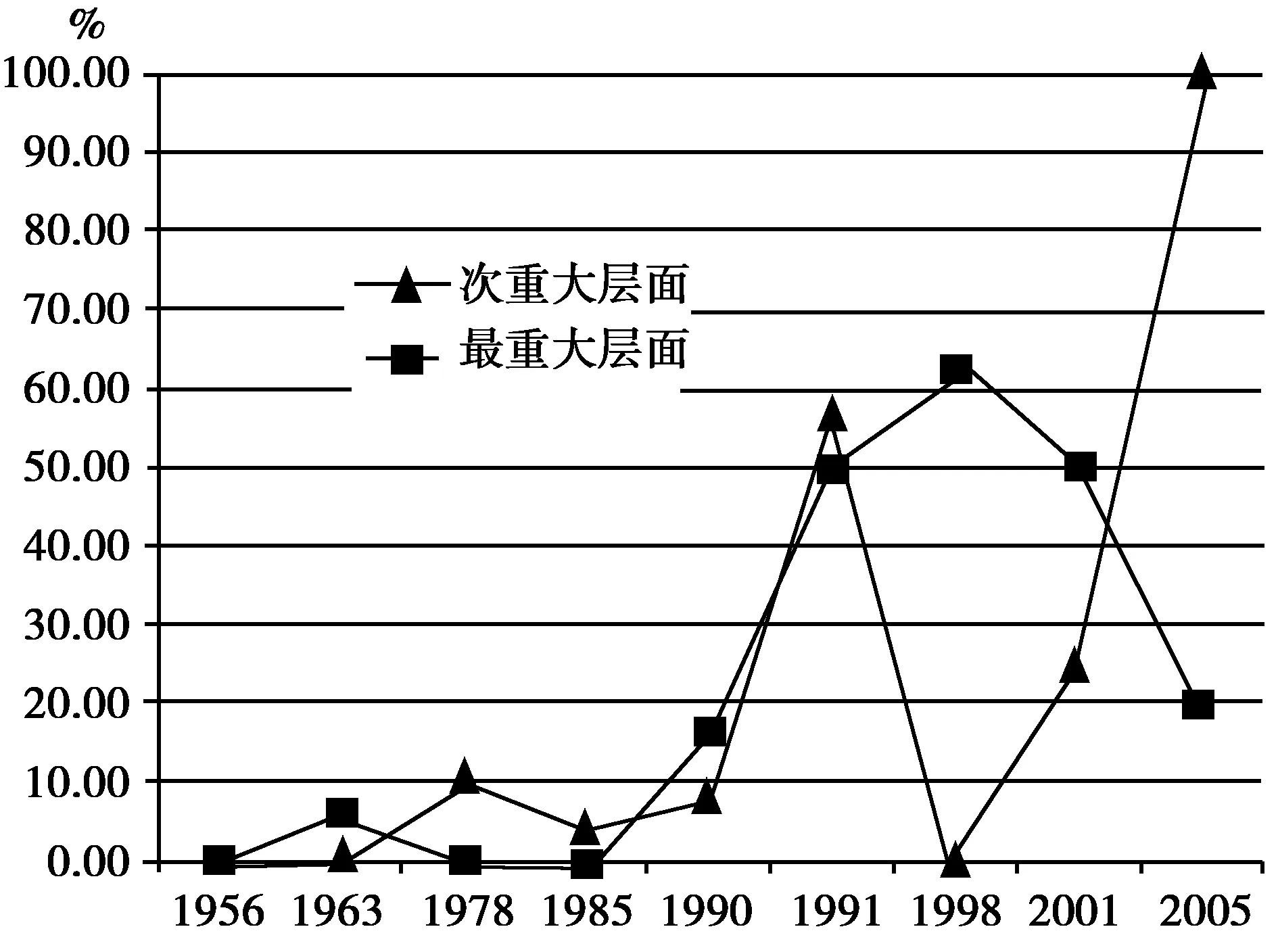

4.2 中长期科技规划

考虑到中长期科技规划不像科技政策牵涉到多部门多机构,而主要是在中观层面开展部署的特性,衡量中长期科技规划重点领域对环境保护的体现程度是较有效的评价办法。在历次中长期科技规划中,对环境保护的体现程度也主要体现在最重要领域和次重要领域两个层面的叠加。从图2可见,第一次到第四次中长期科技规划对环境保护领域的重视程度基本很少(前三次中长期科技规划体现值为零,只有第二次有所体现,比值为6.70%)。从第五次中长期科技规划(1990年)后开始,对环境保护领域呈现出明显的重视趋势。到了第七次中长期科技规划(1991年),体现环境保护的领域比例则迅猛增加,超过了50%,此后一直居高不下,到第九次中长期科技规划则每一方面都对环境保护有所体现,从50%~60%变成了100%。这里需要提出的是,历次中长期科技规划体现环境保护的领域分类并不完全一致,从一开始的只分重点领域,到后来分为两个层次的重点领域,当科技计划尚未完全从中长期科技规划中脱离独立时候的一段时间分为三个层次的重点领域。因此在这里计算体现程度时,忽略了最低层面重点领域(归入科技计划)的计算,专注于最重要领域和次重要领域加以叠加取值研究体现度。

真正涉及项目领域更多的是在次重要领域来安排的。论文对次重要领域层面以“直接—间接”分类分析便可看出,从1995—2005年的历史时期(最后一次中长期科技规划发布于2005年底,此处中长期科技规划取值为1995—2005年),间接体现环境保护的增长率要高于直接体现环境保护的增长率,这从一个侧面说明了从20世纪90年代以来,其他“非环境保护”领域体现环境保护的增长率越来越多地高过环境领域“本身”的增长程度,如图3所示。

图2 历次中长期科技规划中重要领域和次重要 领域对环境保护的体现程度

图3 历次中长期科技规划中次重要领域对环境保护的 体现程度及其按照直接体现和间接体现对比

4.3 科技计划

结合上文分析,本研究估算2001—2013年三大主体科技计划对环境保护领域的经费投入数值和比值(见表1)。2001—2013年攻关支撑计划在环境领域投入经费总数约为30.704亿元,2001—2013年863计划在环境领域投入经费总数约为23.73亿元,2001—2013年973计划在环境领域投入经费总数约为16.58亿元。

考虑到2001—2005年攻关计划和973计划在环境领域投入经费为此时期的平均值,而实际投入经费应为每年增多数值所带来的误差,从总体上讲2001—2013年三大主体科技计划对环境保护领域经费投入占总经费投入的比值呈现出逐年增加的趋势,“十五”期间该比值均值约为7.7%,“十一五”期间为8.6%,“十二五”前三年为10.3%。

表1 2001—2013年三大主体科技计划对环境领域投入经费数、比值及与总体经费数的比较 (单位:亿元)

注:*均为预估数值。①在攻关(支撑)计划中,2006年数据和2010年的数据为估算值,因该两年数据在国家科技计划年报中缺失;2001—2005年为平均值,因该五年数据在国家科技计划年报中只给出了五年总值;由于支撑计划从2006年开始由资源环境领域分列,因此2001—2005年比值为资源环境领域经费比除以2,2006年之后为环境领域准确经费比;②863计划的所有年限的比值均为资源环境领域经费比除以2;因863计划的2001年、2002年和2010年数据缺失,这里2001和2002年数值是取2003年的863计划在资源环境技术领域安排经费比值6.4%乘以当年863计划经费总额,2010年数值是取“十一五”863计划在资源环境技术领域安排经费比值9%乘以当年863计划经费总额;③973计划的所有年限的环境领域经费比均为资源环境领域经费比除以2;因973计划的2007年、2008年、2009年、2010年和2011年数据缺失,这里2007—2010年数值都是取“十一五”973计划在资源环境技术领域安排课题比值11.05%乘以当年973计划经费总额(基于课题比值与经费比值取向趋同的原则),2011年数值是取2012—2013年的,973计划在资源环境技术领域安排经费比值平均为11.18%乘以当年973计划经费总额。

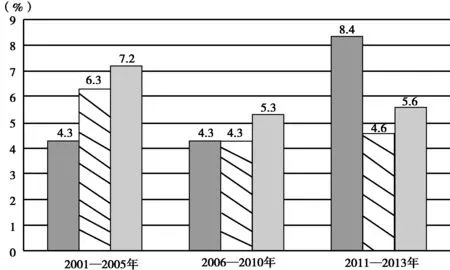

图4和图5直观展示了支撑、863和973三大主体科技计划在环境保护领域的经费投入比值趋势图和课题安排比值趋势图。

图4 2001—2013年三大科技主体计划在环境 保护领域的经费投入比值趋势图注:①攻关(支撑)计划中,2001—2005年比值为资源环境领域经费比除以2,其余的年限为环境领域经费比,2006年和2010年数据缺失;②863计划的所有年限的比值均为资源环境领域经费比除以2,2001年、2002年和2010年数据缺失;③973计划的所有年限的环境领域经费比均为资源环境领域经费比除以2,2007年、2008年、2009年和2010年数据缺失。

图5 1983—2013年三大科技主体计划在环境 保护领域的课题立项比值趋势图注:①攻关(支撑)计划1983—2005年为资源环境领域立项比除以2,2006—2013年为环境领域立项比,2010年数据缺失;②863计划所有年限的比值均为资源环境课题立项比除以2;863计划的2010年数据缺失;③973计划所有年限的比值均为资源环境课题立项比除以2;973计划的2010年数据缺失。

如图4所示,2001—2013年攻关(支撑计划)在环境保护领域经费投入比值从4.3%(“十五”期间)上升到6.3%(“十一五”期间)并进一步上升到7.2%(“十二五”前三年)。2001—2013年863计划在环境保护领域经费投入比值从4.3%(“十五”和“十一五”期间)上升到5.3%(“十二五”前三年)。2001—2013年973计划在环境保护领域经费投入比值从8.4%(“十五”期间)下降到4.6%(“十一五”期间),后又上升到5.6%(“十二五”前三年)。总体而言,虽然三大科技主体计划在环境保护领域经费投入有所上升,但上升趋势并非十分明显。

如图5所示,2001—2013年攻关(支撑)计划在环境保护领域课题立项比值从2.6%、5.3%上升到6.1%,后下降到4.4%(“九五”期间),后又上升到7.9%(“十五”期间)和9.4%(“十一五”期间),在“十二五”前三年又回落到7.3%。2001—2013年863计划在环境保护领域课题立项比值从4.3%(“九五”后三年)上升到6.2%(“十五”期间),下降到3.8%(“十一五”期间),后又上升到6.6%(“十二五”前三年)。2001—2013年973计划在环境保护领域课题立项比值从6.7%(“十五”期间)下降到4.3%(“十一五”期间),后又略上升到4.5%(“十二五”前三年)。总体而言,虽然三大科技主体计划在环境保护领域课题立项有所上升,但是上升趋势同样也并非十分明显。

[1]周光召.将绿色科技纳入中国科技发展总体规划[J].环境导报,1995(02):21-22.

[2]李政道,周光召,牛文元.绿色战略:21世纪中国环境与可持续发展[M].青岛:青岛出版社,1997.

[3]万劲波,陈鹏.北京大学叶文虎教授谈:可持续发展与科技创新[J].世界科学,2004(03):17-18,24.

[4]邓文碧.环境社会系统发展学发轫[J].中国发展,2001(01):33-38.

[5]朱光亚.科学技术与中国可持续发展问题的思考[EB/OL].(2006-02-20)[2016-07-15].http://scitech.people.com.cn/GB/25509/58289/58294/58299/4123481.html.

[6]甘师俊.关于制定《中国21世纪议程》的汇报[J].中外科技政策与管理,1994(01):5-10.

[7]蔡宁.影响经济与环境协调发展的经济根源[J].环境导报,1996(05):1-4.

[8]沈斌,冯勤.基于可持续发展的环境技术创新及其政策机制[J].科学学与科学技术管理,2004(08):52-55.

[9]丁堃.作为复杂适应系统的绿色创新系统的特征与机制[J].科技管理研究,2008(02):1-3.

[10]梁立明.SPRU科研选题的词频分析与计量研究[J].科研管理,2003(03):97-108.

[11]宋德勇,卢忠宝.中国发展低碳经济的政策工具创新[J].华中科技大学学报(社会科学版),2009(03):85-91.

[12]朱敏.本刊执行总编朱敏对话国务院参事石定寰:基于可持续理念的战略选择[J].新经济导刊,2011(12):36-42.

[13]王作军,田茗萱.低碳发展视域下的科技政策:模式构建与演化路径[J].科技进步与对策,2015(05):95-99.

[14]叶文虎.可持续发展的新进展[M].1~3卷.北京:科学出版社,2008-2010.

[15]张象枢.《德国循环经济研究》学习心得[J/OL].[2014-12-10].http://zhongou.gotoip2.com/zjgd6.html.

[16]张象枢.基于环境社会系统分析的可持续发展论——环境社会系统发展学学习心得[J].当代生态农业,2012(03):1-13.

[17]苏竣,等.中国科技政策要目概览(1949—2010)[M].北京:科技文献出版社,2013.

[18]国家中长期科学和技术发展规划领导小组办公室综合组.中国七次中长期科技规划汇编[Q].2003.

[19]苑广增,高筱苏.中国科学技术发展规划与计划[M].北京:国防工业出版社,1992.

[20]国家统计局,国家科学技术部.中国科技统计年鉴1991—2006[M].北京:中国统计出版社,2007.

[21]科学技术部.国家科技计划年度报告(2004—2014)[EB/OL].[2016-07-15].http://www.most.cn/ndbg/.

(责任编辑 沈蓉)

EvolutionofEnvironmentProtectionEmbodiedinChina’sS&TPolicies:1949—2015

Feng Ying

(Institute of Scientific and Technical Information of China,Beijing 100038,China)

G32

A

科技创新战略研究专项“重点科技政策和计划动向分析研究”(ZLY2015151),科技创新战略研究专项“中央财政科技计划(专项、基金等)总体布局重点问题研究”(ZLY2015067)。

2016-12-29

封颖(1980-),女,中国科学技术信息研究所政策与战略研究中心副研究员、硕士生导师;研究方向:科技政策与环境政策。