中国制造2025与高职教育形态转型研究

2017-09-26杨艳妮

杨艳妮,张 炼

(湖北水利水电职业技术学院,武汉 430070)

中国制造2025与高职教育形态转型研究

杨艳妮,张 炼

(湖北水利水电职业技术学院,武汉 430070)

国家对高级技术技能型人才的需求,随着“中国制造2025”、“一带一路”等国家重大战略计划的制定和实施变得越来越迫切,但是作为高级技术技能型人才培养摇篮的高职却有无力承当的尴尬。高职要走出被家长、学生、企业看低的困局,唯有树立服务意识,以提升自身服务水平为轴,联动家庭和企业两端,切实做好高职教育形态之学校教育、家庭教育、社会教育转型,才能获得社会满意度。

高职;教育形态 ;转型

高职教育在我国兴办已有 30多年,但高职的社会认可度还比较低,尤其是在经济新常态背景下,国家面临着夯实新经济增长点的关键时期,高职教育是否能顺应国家需要,逐步提升教育质量就显得尤为重要。高职教育发力点何在?如何保障?这些问题的解决迫在眉睫,必须进行专题研究。

2015年国务院印发的《中国制造2025》指出:“制造业是国民经济的主体,是科技创新的主战场,是立国之本、兴国之器、强国之基。”与我国制造业联系最为紧密的高职教育迎来重要战略发展机遇,也面临着前所未有的挑战。目前,困扰高职办学的主要问题是如何提质增效,快速适应工业4.0对高技术人才的需求。

一、国家高技术人才新需求的倒逼

高职教育已占据我国高等教育的半壁江山,30年间为各行各业培养了大量人才,但高职的鸡肋地位一直未能有效解决。就家长而言,送孩子上高职实属无奈之举,孩子成绩不理想,分数低,只能达到高职录取分数线;对学生而言,上高职即意味着被划入低分低能之列,很难再建立自信,学生普遍缺乏学习热情;对国有企事业用人单位而言,招聘时大多设置全日制本科门槛,不愿意将就业机会给予高职毕业生。研究人员指出:“在经历了近20年以追求快速和规模扩张为主的粗放式发展之后,我国高职教育的发展模式一定程度上面临着难以为继的尴尬。这些问题集中表现为:生源市场逐年萎缩,部分省市、少数院校出现‘生源荒’;不少高职院校办学理念相对封闭、滞后,管理水平较低;人才培养模式僵化、单一,学生综合素质不高、可持续发展能力不强等等。”[1]

2015年教育部印发的《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018)》第二部分“主要任务与举措”第三点“加强技术技能积累”中对高职教育创新发展提出明确要求:“服务区域、产业发展和国家外交政策需要,紧密结合培养杰出人才和加强教师队伍建设,加强应用技术的传承应用研发能力,提高培养人才的适用性和技术服务的附加值。”其中:

该部分第一点“服务产业转型升级”的要求是:“将专科高等职业院校建设成为区域内技术技能积累的重要资源集聚地。支持新兴产业发展,加强现代服务业亟需人才培养,加快满足社会建设和社会管理人才需求。”参照此要求,对照高职发展现状,无疑高职教育是很难满足这样的要求的,毋庸讳言,高职目前的办学实力远远落后于国家、社会和行业的发展需要。

该部分第二点“支持优质产能‘走出去’”要求:“配合国家‘一带一路’战略……主动发掘和服务‘走出去’企业的需求,培养具有国际视野、通晓国际规则的技术技能人才和中国企业海外生产经营需要的本土人才。”就这个要求而言,很少有高职会有这样的高度和自觉,高职在制定人才培养方案时,战略高度显然不够。

该部分第八点“扩大职业教育国际影响”对高职扩大国际影响力提出明确要求,其背景是我国高端制造、重型装备制造、基础设施建设已迈出国门,对海外进行技术输出,需要配套的技术人才向海外输出,目前国内高职人才培养水平还很难满足这样的需求。

二、高职学情分析及应对举措

(一)高职学生对专业的选择

高职学生对专业的选择有严重的盲从性,“对于职校学生来说,专业的概念非常弱化,笔者曾多次问学生为何选择就读此专业,答案大同小异:一是父母或亲戚帮他选的;二是我什么也不懂,随便混乱选的;三是听说属于热门专业,出来好找工作;四是这个专业学起来比较轻松;五是被学校调剂安排的;六是我想上的专业父母不同意随便就选了一个专业。”[2]。

如果说进校前对专业不了解可以理解,但进校后多数高职学生对专业的意识依旧很薄弱就有问题了,大多数高职学生在大一时不知道所学专业的课程设置、就业前景及职业规划,大二时不知道用工企业对专业的入职要求和技能要求,大三时不知道该专业的王牌企业和实力企业有哪些。和普通本科院校教学相比较,高职精准就业指导师的缺位现象比较普遍,这是高职的短板,即使有些学校有就业指导师,但大多空有其名,没有落到实处。这对于学生而言,是基本服务的缺失,高职的精准就业指导从某种程度上还应该比本科更细致、更明细和更具可操作性。和普通本科院校学生相比,高职学生在人生规划、学术视野及专业积淀等方面要弱一些,他们更需精准就业指导师的扶持和指导。

建议高职就业指导分三步进行:第一步,学校利用各种服务平台推送具象的职业描述,比如学校的电子大屏幕和学校网站应该滚动推送学校各专业的职业岗位要求的动态描述图片,让学生对未来岗位有一个直观的体认;第二步,学生在校实训的计划应该有行业实力雄厚的企业参与,在校实训要切实与企业用工需求对接,并且做到不务虚;第三步,学生校外实训要切实参与到企业生产环节,可采用学徒制,由企业技术过硬的师傅带徒,并给师傅以相应的待遇。这样,企业和学校良好联动,学生不迷茫,企业不缺工,零就业家庭几乎绝迹,补齐贫困家庭短板,促进社会全面实现小康目标。

(二)高职学生的学习态度

高职学生或许是对学习最为淡漠的青年人。图书馆门可罗雀,鲜见学生在图书馆刻苦攻读,偶尔有学生去了图书馆,也可能因为长时间只能听见自己的心跳而逃入图书馆;一下课,教室就被校工锁死,即使有学生想去教室自习也不得而入。因为教室有投影等设备,为财产安全计,教室除了上课外,平时都是锁着,导致教室利用率极低;操场上少有学生锻炼,高职的体育场和本科的体育场差别最大的不是硬件,而是高职鲜有学生在体育场锻炼。

课后学生哪儿去了?去学生宿舍一看便知,高职学生课余最喜欢去的地方是宿舍,宿舍有宽带,有宽带就可上网,上网就可打游戏,这几乎成为他们上大学时闲暇时光的主要消磨方式。高职三年大学生活,很难养成良好的学习和生活习惯,学习习惯不好直接导致学生学业荒废,所谓“业精于勤荒于嬉”;生活习惯不好,上课就会迟到、旷课和上课打瞌睡。因此,为了人才培养大计,除了需要老师提醒和监督外,高职的课余活动应被校方提到重要议事日程,想方设法鼓励和吸引学生走出宿舍,远离手机干扰和诱惑。鼓励他们到图书馆、操场及实训基地去锤炼自己。

高职学生生活、学习习惯健康与否,直接影响学生的学习态度的好坏,“高职学生大多来之农村和经济欠发达地区,他们的不足表现为学习习惯不好、学养不足、视野不开阔和眼界不高,对社会的认识较为肤浅,业余爱好短缺。但他们聪明、热情和有闯劲,对成功有着强烈的渴求,来到城市,城市中林林总总的消闲方式让他们应接不暇。但经过试玩之后,发现城市休闲总是和高消费相关,在失望之余,只好在网上神游,这当然不利于全面发展他们的爱好和天赋。因此,学校应该属于一个中间地带,为他们的业余时间提供丰富的休闲方式,大学生活动中心应该充分发挥作用。”[3]因此,高职院校的生活、学习养成教育应该成为扭转学生学习态度的重要手段。

(三)高职学生学情问卷调查

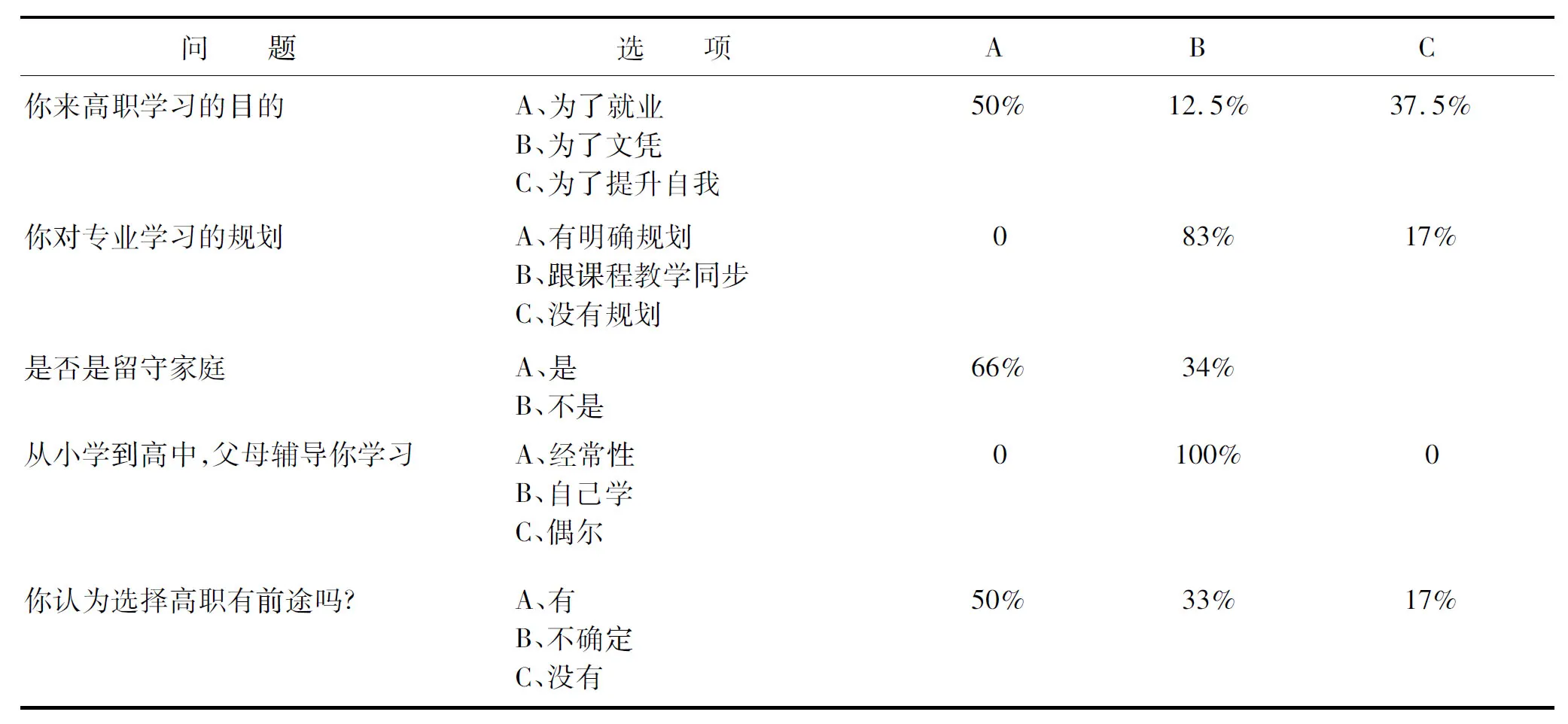

表1 高职学生学情调查分析表

从表1中显示,高职学生的学情特点非常鲜明。就家庭层面而言,60%以上的高职学生来自于农村留守家庭,童年父母很少陪伴,学习100%靠自己学,父母辅导缺位;就学校层面而言,学生对学校的教学和服务水平不满意度高达84%,有专业学习规划的为0人;就就业层面而言,来高职学习为了就业的占50%,为提升自我的只占37.5%,对未来充满信心的为0人,对未来不确定的占84%。

这些数据令人心惊,高职教育之所以遇冷,原因一目了然,学校服务质量较差,没有站在家长、学生和企业的立场为学生提供贴心服务,未能契合家庭和企业的就业需求。

三、实现高职教育形态的联动互持

解决以上问题的路径可以从高职教育形态方面去着手,什么是教育形态呢?“教育形态即指教育作为一种社会现象存在的外在形式和状态。”[4]根据不同标准,可以划分出不同的教育形态,从教育系统自身的标准出发,可以将教育形态划分为“非制度化的教育”与“制度化教育”;从教育系统所赖以运行的时间标准以及建立于其上的产业技术和社会形态出发,可以将教育形态划分为“农业社会的教育”、“工业社会的教育”与“信息社会的教育”;从学校系统所赖以运行的场所或空间标准出发,可以将教育形态划分为“家庭教育”、“学校教育”与“社会教育”。在此,本研究只限于对高职的“家庭教育”、“学校教育”和“社会教育”三种教育形态转型进行研讨。

(一)中国制造2025背景下高职家庭教育形态转型

前面学情分析表显示,66%的高职学生来自于留守家庭,《中国家庭发展报告(2015)》指出在留守家庭中,“由于父母同时外出,留守儿童的学习压力普遍较小,与家庭成员的交流互动较少,对家庭氛围的评价不高。由于父母不能及时的沟通,他的情感倾诉对象主要是同学和朋友。”[5]亲情缺失对于个体的成长影响甚巨,例如,高职学生除了自主学习能力差之外,他们的沟通交流能力和自我规划能力也很差,这和14岁以前缺失父母陪伴直接相关,“根据美国心理学家布朗芬布伦纳提出的人类发展的生态学模型,留守儿童在家庭微系统中的亲情缺失会进一步波及儿童生态环境中的其他系统,如学校生活、同伴交往等,从而使儿童面临着发展的挑战和适应。”[6]

传统家庭教育形态维系靠的是“言传身教”,在日常相濡以沫的生活中,父母就可以给孩子立规矩和定目标,随时对孩子施加正面影响,但随着进城务工成为越来越多家庭的选择,父母只能远距离对孩子进行遥控,其结果就是家庭成员之间感情淡漠,甚至造成心理隔膜。

家庭教育形态如何转型?本文建议从国家政策层面和技术层面入手。

国家政策层面就是加快“城镇化”进程,使越来越多的家庭实现就近就业的愿望,父母工作之余可以回家陪伴孩子,继续发挥传统家庭教育形态优势。

技术层面就是推进国家4G全覆盖工程,使偏远农村与城市无差别网络同步,父母可以利用微信、QQ等和孩子随时沟通交流,在一定层度上解决父母教育、教养缺位问题。同时,在中国制造2025背景下,建议实施父母子女同校学习计划,孩子进高职后,父母可以进高职进行短期技术培训,经费由国家专项资金支持。这是技术人才培养新思维,通过这种方式,让农村贫困家庭得到实惠,国家也可全面提升劳动力素质。

(二)中国制造2025背景下高职学校教育形态转型

高职办学水平的提升学校教育形态转型是重点。高职办学成效不显的主要原因是特色不鲜明,高职办学在教育形态上表现为在理论教学上比本科差,在技能教育上比中职差,两头不靠,地位尴尬。

高职学校教育如何转型?建议从培养模式上入手。传统高职学校教育形态强调“工学结合”,高职在办学过程中也认为只要将理论教学与实训教学二一添作五就完成了人才培养任务。从根本上讲,“工学结合”只是手段,它担当不了人才培养模式重任。当下高职的主要问题是体制机制僵化,去行政化是当务之急。高职办学应该采用市场机制,只有市场化的高职教育,才能灵活适应迅速变化的人才需求市场。

学校的课程可以向全社会开放,学员只要购买了学校课程服务,就可以刷卡消费课程,采用线上和线下两种学习模式,成绩合格即可发毕业证书和技术资格证书。这种培养模式对学校教育形态的转型,体现在倒逼学校去分析市场和适应市场,而不是关门办学,以致培养的人才极不适应市场需求,上了三年高职,干的还是农民工的活,拿的是最低工资。在中国制造2025背景下,高职学校教育应整合自身资源,打通各专业与互联网+的通道,跟紧第二产业智能生产的步伐,主动提供第三产业大量需求的现代服务业人才,才能真正着眼当下人才需求,找到属于自己的服务社会和国家的位置。

(三)中国制造2025背景下高职社会教育形态转型

社会需求与高职办学是两张皮,社会急需要高技能人才,而高职受困于生源数量、质量断崖式下滑,完不成高技能人才培养任务。由此可见,高职院校的转型迫在眉睫。

高职教育形态如何转型呢?首先,社会应改变歧视高职毕业生的做法,给高职学生以良好的工作环境,较高的收入,可升职空间和无歧视社会地位。其次,社会应给高职生提供终生教育的平台,高职学生就职后大多是一线生产工人,技术革新快,如果不给予他们持续的学习机会,他们很难适应技术的快速更替。毕竟,他们的学习能力要比本科生差,这是不争的事实。重要的是,社会应该将“大国工匠”、“大城工匠”的选拔制度化和规范化,引领尊重匠人及追求匠心的时代风尚。

从人才结构上考量,高级人才可以全球去引进,但技术工人岗位和技术农民岗位主要靠本国劳动力承担。 我们坚信,只有重视高职教育,才能真正从人口大国转变为人才强国,才能保证“中国制造2025”和“一带一路”战略计划的完成效度。

总之,在高职教育中,人才培养模式是需要积极探讨和不断总结的,制定出更加适合市场需求的培养模式是其发展的主要目标。加强高职学生实践能力培养,制定培养计划做到理论与实践、知识传授与能力培养相结合,能力培养要贯穿教学全过程。不可否认,这才是高职转型的真谛。

[1]李洪渠.新常态下高职院校创新发展的着力点[N].中国教育报,2015—12—17(9).

[2]杨海华.从学生及家长的价值取向思考职业教育功能[J].职教论坛,2016(01).

[3]杨艳妮,叶方石.城市闲暇文化与高职知识技能型人才培养[J].学习月刊,2013(06).

[4]姚俊.教育学基本原理[M].沈阳:沈阳出版社,2008.

[5]国家卫生计生委家庭司.中国家庭发展报告2015[M].北京:中国人口出版社,2015.

[6]申继亮,刘霞.留守儿童与流动儿童心理研究[M].北京:北京师范大学出版社,2015.

Discussionon"MadeinChina2025"andVocationalEducationtransformation

Yang Yanni, Zang Lian

(HubeiWaterResourcesTechnicalCollege,Wuhan430070,China)

With the formulation and implementation of some major policies, such as "the Belt and Road initiative" and "Made in China 2025", the demand for more and more advanced technical and skilled personnel is constantly increasing. But it is so embarrassing that most of the technical colleges aren't growing fast enough to keep up with the demand, who are deemed to be the cradle of such kind of personnel. So the technical college education nowadays are not valued by parents, students and enterprises. To get out of the dilemma, only if the technical colleges set up a good sense of student service, improve the quality of service, combine families and enterprises, build the coupling effects of education from colleges, families and enterprises, they can get away from the out-of-date educational form and get a higher social satisfaction.

the technical college education;educational form;transformation

G710

A

1673-3878(2017)05-0005-05

湖北省教育厅2015年人文社科一般项目(2015GB299).

2017-06-20

杨艳妮(1972-),女,湖北咸丰人,博士,湖北水利水电职业技术学院副教授;主要研究方向:马克思主义文化哲学、高职教育;张炼(1986-),女,湖北黄冈人,硕士,湖北水利水电职业技术学院讲师;主要研究方向:思想政治教育、职业教育.