疫苗接种中股外侧肌肉注射法的应用分析

2017-09-22于书春

于书春

(北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心保健科,北京 101500)

疫苗接种中股外侧肌肉注射法的应用分析

于书春

(北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心保健科,北京 101500)

目的 分析疫苗接种中股外侧肌肉注射法的应用成效。方法 选择2015年1月~2015年10月在我院进行疫苗接种的儿童120例作为研究对象,将其随机分为研究组与常规组,各60例。常规组患者给予上臂三角肌肉注射方式;研究组患者给予股外侧肌肉注射方式,对比两组患儿临床注射满意度以及不良反应发生情况。结果 研究组儿童不良反应发生2例,占比3.33%,常规组儿童不良反应发生8例,占比13.33%;对比发现,研究组儿童不良反应发生率显著低于常规组,差异有统计学意义(P<0.05),研究组总满意度为96.67%,常规组总满意度为81.66%;两组数据对比发现,研究组满意度显著优于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 使用股外侧肌肉注射方法,对儿童进行疫苗接种,可提升儿童家长满意度,降低注射后不良反应发生率,此种接种方式安全可靠,适用于年龄<2岁以下的患儿。

股外侧肌肉注射法;疫苗接种;应用成效

相对于臀部疫苗接种方法、上臂三角肌注射法而言,临床中,股外侧肌肉注射法的应用范围比较窄,究其原因是因为儿童家长对此种疫苗接种方式的接受度较低,临床医护人员也习惯性采用臀部疫苗接种方法、上臂三角肌注射法[1]。对此,此次实验旨在分析疫苗接种中股外侧肌肉注射法的应用成效,为选择疫苗接种方法,保障疫苗接种安全而而提供有效的参考。回顾性分析在我院进行疫苗接种的120例儿童,作为此次实验对象。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2015年1月~2015年10月在我院进行疫苗接种的儿童120例作为研究对象,采将其随机分为两组,各60例。研究组男33例,女27例,年龄2个月~2岁;常规组男32例,女28例,年龄2个月~2岁。均签署知情同意书,两组基本资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

全部儿童在进行疫苗接种之前,对皮肤实施常规消毒。常规组儿童予以上臂三角肌注射法,将上臂三角肌作为注射点,家长将儿童环抱,固定肌内注射侧胳膊。研究组儿童选择脊灰灭活疫苗,予以股外侧肌注射,选择髂前上嵴到骨外侧踝骨连线中间段的三分之一位置,也就是股外侧中间部位,作为疫苗接种的注射点,予以酒精75%消毒之后,将注射点予以固定,使皮肤绷紧,而后垂直进针,固定1/2深度,缓慢注射脊灰灭活疫苗,推注完成之后,将针迅速拔掉,按压皮肤注射位置2 min。

全部儿童接种之后,在安全调查表中,详细填写儿童接种1~3天内的发热、红肿、硬结等不良反应情况。完成疫苗接种之后,对家长进行健康指导,告知其家属接种完之后需耐心等待30 min,若30 min有任何不适症状需及时到院进行检查或电话咨询,并由疫苗接种人员将患儿接种随访情况记录在册。

1.3 观察指标

观察两组儿童接种满意度以及不良反应发生情况,随访过程中,通过电话咨询的方式,询问儿童接种之后的实际情况,详细记录接种位置的发热、硬结以及红肿等副反应。以我院自拟问卷调查两组患者接种满意度,在疫苗接种之后,安排接种人员向儿童家长发放问卷调查表,进行匿名填写。

1.4 统计学分析

采用SPSS 21.0统计学软件对数据进行分析。计量资料以“±s”表示,采用t检验;计数资料以百分数(%)表示,采用x2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 观察两组儿童接种后的不良反应发生情况

两组儿童进行疫苗接种后,不良反应发生率对比,(P<0.05),见表1。

表1 对比两组儿童疫苗接种后的不良反应发生率(n,%)

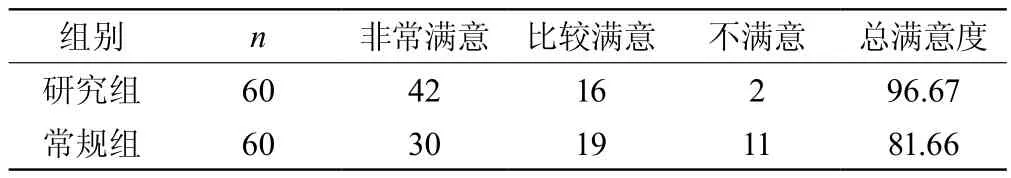

2.2 分析两组接种满意度

此次总共发放问卷调查表120份,回收率100%。结果发现研究组总满意度96.67%,常规组总满意度81.66%;两组数据对比结果显示,研究组总满意度显著优于常规组,(P<0.05),见表2。

表2 对比两组儿童接种满意度(n,%)

3 讨 论

通常情况下,无论是儿童家长还是临床医护工作人员,对股外侧肌肉注射方法的接受度不是很高,尤其是部分基层医院,都习惯性采用上臂肌三角肌注射法或臀部注射方法[2]。虽然有研究发现,对成人实施臀部注射,有一定的坐骨神经损伤发生率,但在患儿群体中,实施臀部注射,坐骨神经损伤发生率就高得多。根据患儿年龄的不同以及个体差异,若注射时候深度控制不当,则会使得注射药物作用难以完全发挥作用,若针刺过深,损伤肌层,轻者疼痛,重者或许会损伤机体组织、血管或神经,致使局部注射位置发生感染[3]。若是将上臂三角肌作为注射点,对儿童而言,因为儿童上臂三角肌还未完全发育,注射位置的选择具有不确定性,若疫苗接种位置选择不合理,则会导致患儿接种后发生较高的不良反应率,亦或是导致患儿腋下淋巴结呈脓肿现象。

肌肉注射位置,应当重点选择血液循环较为丰富、肌肉厚、药物容易吸收的位置点,而股外侧与此要求相一致[4]。

从解剖学立场而言,股外侧总共有204支营养动脉,股外侧肌肉注射范围较广,比较适用于长期肌注。选择股外侧中间段位置,虽然肌层厚,但筋膜比较薄弱,此区域不存在大血管神经,视野暴露较为宽阔,选择股外侧作为注射点,较为理想化。

现阶段,大多数进口疫苗中的说明书,都建议采取股外侧作为2岁以下儿童的接种位置,国外大部分国家都选择大腿前外侧肌肉注射方法,对2岁以下的儿童实施疫苗接种[5]。股外侧筋膜薄弱,肌层厚,无重要的结构以及血管神经,注射范围宽阔,此位置可使药物作用充分发挥,还可降低接种后不良反应发生率,对神经损伤的危害较小[6]。另外,此种注射方法方便操作,可精准控制穿刺方向与穿刺点。值得临床推广应用。

此次实验结果证实了股外侧肌肉注射方法,显著优于上臂三角肌注射位置,不良反应发生率明显低于常规组,(P<0.05)。儿童家长满意度显著高于常规组(P<0.05)。由此可知,股外侧肌肉注射方法对幼儿疫苗接种而言,安全可靠,是一种较为理想化的接种方法,值得临床推广使用。

[1] 谢桂香,梁艳金,谢美兴,等.股外侧肌肉注射法在疫苗接种中的应用观察[J].现代医院,2010,11:87-88.

[2] 邓声海.股外侧肌内注射法在疫苗接种中的应用分析[J].中国实用医药,2015,18:270-271.

[3] 冯金葵.婴幼儿接种疫苗部位的选择和安全性探讨[J].护理实践与研究,2015,10:138-139.

[4] 黄智求.儿童免疫预防接种技巧分析[J].世界最新医学信息文摘,2016,54:120.

[5] 孙岩海.疫苗接种实施股外侧肌内注射法的分析[J].中国医药指南,2016,15:106.

[6] 朱建慧,黄 巍,王筱颖,等.婴儿疫苗不同接种部位的安全性观察[J].浙江预防医学,2012,12:20-21,26.

本文编辑:苏日力嘎

R186

B

ISSN.2096-2479.2017.13.192.02