论治安案件与刑事案件“倒挂”现象

2017-09-16石启飞

石启飞

(辽宁警察学院 治安管理系, 辽宁 大连 116036)

论治安案件与刑事案件“倒挂”现象

石启飞

(辽宁警察学院 治安管理系, 辽宁 大连 116036)

我国案件统计分治安与刑事两类。一般情况下,治安案件比刑事案件要多立。如果统计中发生治安案件少于刑事案件现象,即被称为案件“倒挂”。传统认为“倒挂”是公安统计中的一种不正常现象,其不仅不能反映治安的真实状况,而且也不能反映公安执法办案工作的真实情况,影响人们对社会治安和公安工作的判断。进一步研究,发现此认识不具有普遍意义,有时“倒挂”的出现是客观的,统计数字是准确的,并不存在水分,是对治安状况的真实反映。因此,完善对“倒挂”现象的认识,才能对统计数字和治安状况作出正确的评价,才能揭示“倒挂”的全部内涵。

治安案件;刑事案件;倒挂;分析

一、引 言

我国案件统计分治安与刑事两类。一般情况下,治安案件比刑事案件要多立,甚至超出数倍。如果统计中发生治安案件少于刑事案件,即被称为案件“倒挂”现象。[1]“倒挂”已经成为评价一个地方治安状况的指标,发现公安工作存在问题的根据。如出现”倒挂”就意味着公安统计数字不实,是一种不正常的现象,治安案件立案数不能真实反映出社会治安环境的状况,数字水分过多。[2]于是,一些公安机关也就将治安案件与刑事案件的受案立案数作为一项考核指标,即达不到一定的比例,给予相应的扣分,要求其整改。如某公安分局对派出所的绩效考核指标体系中规定“派出所治安与刑事案件立案数之比为2∶1”。[3]那么,笔者不禁要问这一“一般情况下”的认识是绝对的吗?如果不绝对,在实际工作中能够出现“倒挂”时,反而却以此为考核依据,就会逼迫实际部门去造假,得出的统计数字更不能反映真实情况。笔者通过对所有关于此主题的文献的梳理和统计数字的分析,发现此认识不具有普遍意义,有时“倒挂”的出现是客观的,统计数字是准确的,并不存在水分,是对治安状况的真实反映。将这种不具有普遍意义的认识绝对化就会造成公安工作中的主观臆断、瞎指挥;硬性规定指标,导致基层统计数字的人为性。如某公安分局管辖的派出所在考核中期时间段,各派出所治安与刑事立案数之比的平均值为0.7∶1,但到了考核末期却变为2∶1。进一步了解得知,在考核周期的上半段,对调整治安与刑事立案数之比的压力并不大,数据相对真实。而在考核周期的下半段,为了达到治安与刑事案件 2∶1的考核比例,必须降低刑事案件立案数,增加治安案件立案数。[4]因此,笔者认为有必要对“倒挂”现象进行重新的审视,完善对“倒挂”现象的认识,才能对统计数字和治安状况作出正确的评价,才能解读“倒挂”现象的全部内涵。

二、“倒挂”出现的一些原因不成其问题

“倒挂”现象一旦出现,由于思想上的先入为主,就会将一切导致“倒挂”现象出现的原因,均视为问题,而要求采取措施予以解决,但在笔者看来,有很多原因并不是问题,由其导致的治安案件数量下降是正常的,合乎规律的,出现“倒挂”不足为奇,不代表公安统计工作出了问题,也能够正确地反映治安状况。

(一)刑事案件立案标准的变动

普遍认为刑事案件立案标准的变动是“倒挂”现象出现的原因。刑事案件立案标准变动之日,亦是治安案件立案标准更改之时;全国既无统一标准,各地又自行其是;立案标准时降时升,这不但混淆了两类案件的界限,难以依法规范统计,还造成治安立案数据的巨大漏洞。[5]笔者认为,时间不同、地域不同,各地的刑事案件的立案标准不同再正常不过,随着经济发展水平的变化和本地治安状况的变化,适时地对刑事案件立案标准作出调整也再正常不过。我们知道,相当部分的治安案件与刑事案件是衔接的,一个案件是按治安案件处理还是按刑事案件处理与刑事案件的立案标准有着最紧密的联系,当刑事案件的立案标准提高了,相应的作为治安案件受理的案件就多,立案标准降低了相应的作为刑事案件立案的就多。所以,由于刑事案件的立案标准的变动,而导致的“倒挂”现象出现实属正常,不必大惊小怪,都是对治安状况的正确反映。当然,这一变动得是根据客观需要而定。

(二)警务策略的实施

沈阳市2007年1至6月,全市共发现受理治安案件11632起,查处9940起,2006年同期发现受理治安案件16012起,查处12084起,可见 2007年发现受理数和查处数比去年同期分别减少了4380起和2144起,下降幅度分别为27.6%和17.7%;2007年1至6月刑事案件的立案数为20852起,比同期的治安案件受理数多出了9220起,治安案件发现受理数与刑事案件立案数比例为1:1.79。根据统计数据反映,治安案件的受理数和查处数呈下降趋势。治安案件发现受理数低于刑事案件立案数,治安案件和刑事案件出现“倒挂”。根据沈阳市公安局治安支队的分析,出现“倒挂”的原因之一是从 2004年起沈阳市局建立了网格化巡逻防控体系,街面见警率大大提高,对违法人员的震慑力增强。此举无疑减少了社会面治安案件的发生。派出所警务改革后,社区警务工作和基层基础工作全面加强,民警深入社区开展法制宣传教育,是广大人民群众法制意识从不知到知,从了解到深刻,也有利于一些因民间纠纷引起的打架、斗殴等治安案件有所减少。原因之二是随着社会治安综合治理的全面深入铺开,在党委、政府统一领导下,组织动员社会各方面力量参与社会治安综合治理。务实基层基础工作,落实各项政策,努力从源头上预防、减少纠纷矛盾的发生,增强群众的安全感,实现长期和谐稳定,促进经济社会稳步发展。同时省厅也相继出台了一系列政策、法规、标准等,使立法逐步趋于人性化、与构建社会主义和谐社会相协调,整体上社会治安形势趋于稳定。[6]显然,这两个原因也不是问题,由这两个原因引起的治安案件下降是正常的,出现“倒挂”现象并不能说明统计工作出了问题和统计数字不能反映治安状况,而恰恰说明了警务策略的作用,反映了治安状况的好转。

(三)社会环境的变化

随着人民群众文化水平和自身素质的普遍提高,法制观念的进一步增强,以及中央政法委在全国政法系统开展法制理念教育,法治理念的重要性再一次得到普及和共识。整个社会大环境也在客观上促使了治安案件发现受理数的下降。[7]笔者认为,由这一原因引起的治安案件下降也再正常不过,再结合刑事案件的发案具有一定稳定性的认识(见后),出现“倒挂”实属正常。

三、认为“倒挂”现象不应存在的根据有一定问题

(一)对治安状况的评价依据存在问题

公安实践中,不允许“倒挂”的出现是建立在刑事案件多于治安案件意味着治安状况不好,治安案件多于刑事案件治安状况相对要好的认识基础之上。因为刑事案件的社会危害性要重于治安案件,如果刑事案件多于治安案件,就说明社会治安受到的危害大,所以,治安案件的受案数就要比刑事案件的立案数要多,出现“倒挂”意味着该地社会治安状况不好。笔者认为这一认识是不成立的。人们对治安状况好坏的评价,主要是以对治安秩序的感受来作出判断的,治安案件与刑事案件的发生都会对人的感受加以影响,当案件发生的时候,人们一般是不会去判断这是治安案件还是刑事案件的,特别是那些街头发生的案件,只要人们经常遇到此类案件,就会形成治安状况不好的认识。如在公共场所经常发生打架斗殴案件,是治安案件,还是刑事案件,最后往往是根据伤害的程度来定的,但对于广大目击者却并不关心是治安案件还是刑事案件,反正都是打得头破血流,使其产生对社会治安不好的印象;再如盗窃,公民经常出门被偷,不在于他每次被偷多少,而在于经常被偷。因此,从数字上来看,治安案件与刑事案件的总和才是治安状况好坏的反映。对两类案件均要重视,都应予以防范和打击。根据历史的经验一般情况下治安案件要多于刑事案件案件,但并不能因此就作出任何时间任何地方都是这样。如 2007年辽宁省本溪市上半年立刑事案件3071起,破获1826起,受理治安案件2567起,查处2526起。刑事案件立案和治安案件受之比为 1.196:1,出现了“倒挂”现象。[7]所以,“倒挂”的出现并不表示治安状况不好,可能正是治安好转的表现,刑事案件高于治安案件可能正是治安案件大幅下降的结果。

(二)两类案件比例确定之理论根据存在的问题

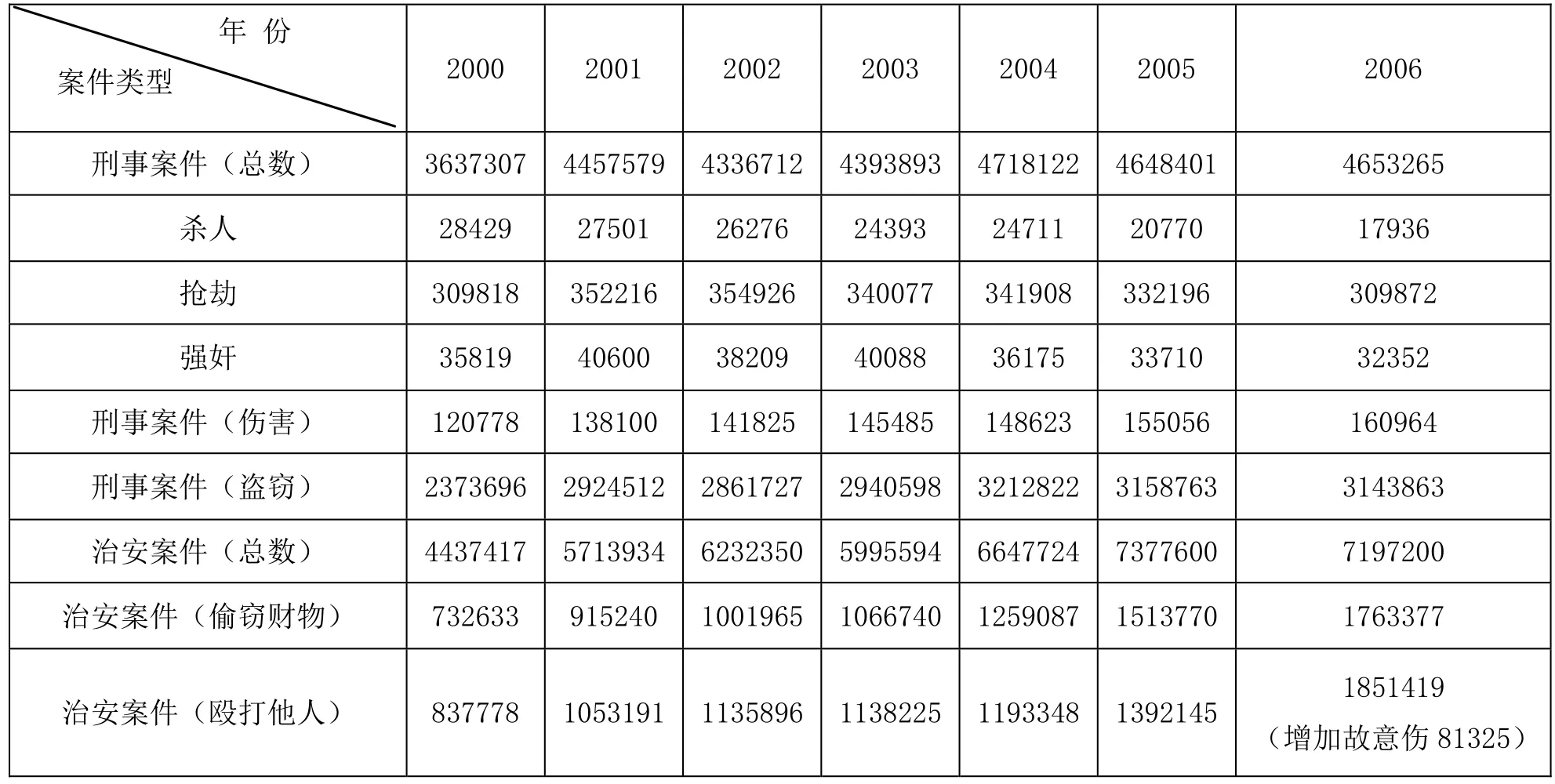

按照海因里希(W. H. Heinrich)的统计结论:造成严重伤害、轻微伤害和无伤害事故次数之比为1:29:300。[8]虽然这一比例是从企业机械类事故中获得,且不同的事故类别伤害严重程度与事故频率的关系不尽相同,但海因里希法则所反映出的重大事故与轻微事故之间存在一定比例的结论具有普遍性,也就是说,减少轻微事故将会减少重大事故的数量。可以推理,事故中存在海因里希法则,案件中同样也存在海因里希法则,治安与刑事案件立案数之间存在一定比例可以确认。公安机关担负着维护社会长治久安的历史使命,从对社会秩序破坏的严重程度考虑,治安案件的破坏力小于刑事案件的破坏力,治安案件的数量高于刑事案件的数量符合海因里希法则,2:1的比例具有合理性。在确定这一比例的条件下。降低治安案件立案数,就是降低刑事案件立案数,它符合预防为主的方针,为和谐社会关系,减少内部矛盾,从而减少刑事案件发案率提供了理论依据。[9]笔者认为,以此理论作为确定两类案件的比例根据不合适,因为此理论解决的是有着高度关联性的“严重伤害、轻微伤害和无伤害事故”的比例,而我国《刑法》规定了 451种犯罪行为,《治安管理处罚法》规定了238种违反治安管理的行为,两类行为仅在扰乱公共秩序的行为,妨害公共安全的行为,侵犯人身权利、财产权利的行为,妨害社会管理的行为等方面具有关联性,有的是犯罪行为,永远没有与其相对应的治安违法行为,如过失犯罪,在治安违法行为中基本没有过失违反治安管理行为;有的治安违法行为,永远也不可能发展为犯罪行为,如噪声扰民。从两类案件的关系与海因里希法则所反映事故的关系不能类比的角度看是这样,就是从全国两类案件的统计上来看,这一比例的确定与实际也不符。通过2000年至2006年刑事案件立案数与治安案件受案数来看,从总体上看治安案件受案数明显高于刑事案件立案数,两类案件的比例在1.22:1到1.59:1之间,未超过 2倍。相关联案件的表现与这一法则也不符,殴打他人案件与伤害案件之比从 6.9:1到11.5:1逐年增加;偷窃案与盗窃案则表现出明显的“倒挂”,为0.3:1到0.56:1。(见表1)

(三)反“倒挂”的认识逻辑存在问题

反对“倒挂”的认识逻辑是:治安案件增多,刑事案件增多,治安案件下降刑事案件下降。治安案件与刑事案件作为两种不同性质的案件,它们之间可以看作是一种从量变到质变的关系。一个地区,如果治安案件持续增多,在没有得到有效控制并达到某种程度后,就会引起刑事犯罪率的快速上升,该地区社会治安就可能由影响较小的秩序问题陷入到犯罪恶性增长的被动局面。如某地小偷小摸案件高发,且打击不力,就会误导违法者和准违法者,就会纵容更多的此类违法行为;在违法行为基数不断扩大的情况下,小偷小摸的人总是得逞,胆子会越来越大,符合刑事案件立案标准的必然会增多;刑事发案率的上升如果又带动了其他治安案件和刑事案件的上升,在积累到一定程度后,社会治安就进入了恶性循环的局面。[10]从统计数字(见表1)上仅能说明总体上表现出刑事案件随着治安案件的增多而增多,但在具体案件的表现来看,并不如此,如杀人案件呈下降趋势、伤害案件时升时降、强奸案件总体下降,而且,相关的两类案件,如殴打他人与伤害案件,虽然是殴打他人案件要远远多于伤害案件,但伤害案件的增幅却很小。因此,笔者认为,反“倒挂”的认识,即传统关于治安案件与刑事案件的关系认识存在一定问题,应进行修正,总体上治安案件高于刑事案件应是正确的,但刑事案件并不会随着治安案件的增多而明显增多,特别是具体类型的刑事案件,如严重的刑事犯罪表现得就更不明显,偷窃案件与盗窃案件的关系不仅表现为“倒挂”,还表现出盗窃案件的数量增幅很小的情况。这说明两类案件随时间的变化表现出的动态不同,刑事案件呈一定的稳定性,变化不大,增长不快,而治安案件却变化明显,增长幅度大。在具体案件的表现上,有的刑事案件并不随治安案件的变化而变化。

四、对正常“倒挂”现象的解读

通过前述可见,“倒挂”并不是绝对的一种不正常现象,在某个地区,或某一时间段,或某一类案件,无论是从逻辑上来看,还是从事实上来看都可以出现和出现了“倒挂”的现象。这就要求公安管理者不能片面地、绝对地看问题,将公安工作出现的两类案件的“倒挂”现象一律视为不正常现象,认为一旦出现“倒挂”就意味着办案部门存在受案和立案不实,武断地要求办案部门改正,因为如果这样认识“倒挂”就会导致办案部门不顾客观实际,进行造假,人为地确定治安案件与刑事案件的受案、立案数比例,从而更不能反映真实的治安状况。为了能够认识到“倒挂”数字之后的真实的治安状况,唯有对“倒挂”现象进行全面的解读。“倒挂”现象可以分为不正常的“倒挂”和正常的“倒挂”。不正常的“倒挂”即是因为统计不实而造成的“倒挂”;正常的“倒挂”即是因为正当的理由而出现的“倒挂”。因此,只有在对“倒挂”出现的全部原因进行分析之后,才能确定是何种类的“倒挂”,才能解读“倒挂”所反映的真实情况。不正常的“倒挂”已经多有论述,所以,下面仅对正常的“倒挂”所反映的情况进行一下解读。

(一)反映出警务策略的真实作用

正常的“倒挂”的出现与警务策略的采取和贯彻落实有一定的关系,前面提到的网格化巡逻防控、社会治安综合治理的落实,还有刑事立案标准的降低(其实是“严打”警务策略的一种表现)会不同程度地引起治安案件的降低和某种刑事案件的上升。所以,当出现“倒挂”时,就要分析一下这是否与新的警务策略的采取有关系,如果有则说明了警务策略的效果。但传统的关于警务策略的效果认识不足以说明“倒挂”现象的出现,因为按照一般对警务策略的认识逻辑,治安案件都防住了,那么刑事案件也会防住,如社区警务;治安案件都处理了,刑事案件也都会被处理,如“零容忍”警务。如果按此逻辑,则出现“倒挂”就是不应该的。所以,正常的“倒挂”现象的出现不在于使我们认识到了警务策略对违法犯罪的作用,而更在于使我们认识到对什么样的违法犯罪起作用。

很多人坚持说警务实践中广泛的创新对减少犯罪起到了主要的作用—从纽约市的“零容忍”运动到其他地方的涉及问题解决型和警察、社区合作伙伴型社区警务战略。普遍认为,轻微的违法行为与严重刑事犯罪之间有着某种重要的联系,也就是通过对轻微违法行为的打击,会导致严重犯罪的下降,或者说控制住了轻微的违法行为,严重刑事犯罪也就会下降,警务策略的共同的效果是均导致了严重刑事犯罪的明显下降。但正如西方学者所言,某一警务策略的实施,并不一定是犯罪下降的原因。纽约人享受到的日益下降的犯罪率不是发生在真空里的,也不是某些纽约官员说的那样属于个案。在同一时期,美国的很多城区都经历了犯罪的减少,除了“零容忍”警务之外,非常可能有若干个因素对这个国家的某些最大城市中犯罪的大幅减少起到了作用。[11]我国的统计数字也印证了这一观点,如表1所示,杀人、强奸、抢劫案件总体上表现出下降的趋势,似乎与2002年的社区警务策略有关,但杀人案在 2001年就已经开始下降了,而伤害案却一直在增长,并没有因警务策略的实施而下降。这就迫使我们要重新思考警务策略的作用究竟在何处。笔者认为,相应警务策略的实施对重罪多少会起到一定作用,但并不是学者们通常认为的一定会导致其下降,严重犯罪的下降应是多种因素综合作用的结果。在对警务策略于重罪的作用尚存疑惑之时,反观其对轻微违法犯罪的效果,也许更能使我们认识到警务策略的真实作用。我国治安案件在 2006年下降,其特点是在连续增长一段时间后开始下降,这说明警务策略对轻微违法犯罪起了作用,而在一些城市“倒挂”现象的出现正是在 2007年之后,如辽宁沈阳、本溪、锦州、大连等城市均出现了“倒挂”,正说明了相应警务策略(网格化巡逻和社区警务)降低了治安案件的数量,而刑事案件却变化不大,或增多了,刑事案件每年发案总数基本稳定在450万件左右,占整个刑事案件的65%—68%。(见表1)如此,可以得出一个判断,警务策略可能对严重刑事犯罪会有一定影响,但是严重刑事犯罪中的杀人、抢劫和强奸案的总和在整个刑事案件中所占的比例仅为7.7%-10%,所以其发案数量的变化不会对整个刑事案件发案数有多大影响,再加上其它种类刑事案件的稳定,有的甚至不降反增,所以,刑事案件整体上受警务策略的影响不大,有自身的波动规律,会在一定的幅度内进行波动。这就是正常的“倒挂”出现的真实原因,从而也发现了警务策略的真实作用,修正了传统对警务策略作用的认识。

因此,笔者认为,治安案件与刑事案件各自有着自身的发案规律,有着不同的发案原因,当然也有共同的发案原因,对待这两类案件也就要既有共同的策略,又有不同的策略。就一个具体的治安案件的社会危害性来看,它的危害性要小于一个具体的刑事案件,但是由于总量的庞大对社会治安的危害也并不小于刑事案件,所以,对于两类案件都要予以高度重视,严厉打击。“零容忍”警务、“打早打小”警务、社区警务等警务思想在此是正确的,但仅对治安案件起主要作用,预想使刑事案件发案数也下降,还要针对每种具体的犯罪采取具体的措施。

(二)对两类案件关系的正确认识

相对于治安案件与刑事案件的“倒挂”,笔者将常态的治安案件发案高于刑事案件的现象称为“正挂”。“正挂”仅反映一般情况下治安案件比刑事案件发案多,在具体的案件种类的比例上甚至几倍、十几倍,如治安案件中的殴打他人案与刑事案件中的伤害案之比为:6.9:1到11.5:1(见表1),却不能反映治安案件与刑事案件之间还有什么关系。从总体上看刑事案件并不因为治安案件的增加而明显增加,也不会因为治安案件的减少而明显减少,只有在具体某一类案件上才表现出这一规律。因此,公安实际工作中的关于两类案件关系的认识应进行修正,如“沙堆效应”理论认为:要想大案少,一般刑事案件必须少;要想一般刑事案件少,治安案件必须少;要想治安案件少,社会治安秩序必须好。[12]按照这一思路,就会得出治安案件多,刑事案件多;治安案件少,刑事案件少;控制住了治安案件也便控制住了刑事案件的结论。然而,正常的“倒挂”的现象的存在又将这一认识无情地摧毁,根据前面对警务策略作用的分析,警务策略的效果是有针对性的,对治安案件有显著效果,对严重的刑事案件可能有效果(从统计数字上看有明显的效果,但正如前面提到的有学者指出在没有采取相应警务策略的地方,严重刑事犯罪的发案数也下降了),但对其它刑事案件则效果不大,有的犯罪甚至继续增长,如我国的盗窃案件,所以,刑事案件总体上就表现出一种平稳性,治安案件在警务策略采取一定时间后会出现下降,出现“倒挂”现象,此时,两类案件就不能再显示出“总体趋同”的关系,从而使人们对两类案件的关系有了全面的解读,即两类案件的正相关关系可以在某类相关联的案件中出现,但不表示所有案件都是如此,一般是在总体上两类案件表现出“正挂”,如表可见各年治安案件与刑事案件的比例在1.22:1到1.59:1之间;在特别情况下和某类具体案件上可以出现“倒挂”,如表中所示治安案件中的偷窃与刑事案件中的盗窃案件之比在:0.3:1到 0.56:1之间,证明某时某地表现出了治安案件少于刑事案件的客观事实。

正确的认识是治安案件多于刑事案件,甚至是刑事案件的数倍,这是正确的,但刑事案件并不因为治安案件的增多而增多,也并不因为它的减少而明显减少,刑事案件发案有着自身的规律,是多种因素综合作用的结果。

(三)对公安考核的意义

如果不考虑“倒挂”的客观存在,绝对地以“正挂”作为考核指标,硬性地要求地方公安机关或基层派出所达到考核指标的要求,那就会迫使基层造假,不仅不能反映真实的治安情况,而且会带来新的治安问题。因为实际部门为了达到指标的要求,无非就是提高刑事案件的立案标准,特别是提高盗窃案的数额标准,由于其在刑事案件中的比例达到 65%—68%,所以,提高了盗窃案件的立案标准基本上就会达到治安案件增多,刑事案件明显下降的目的。但是,这种人为的不反映本地经济发展水平的立案标准,不仅不能反映客观的治安情况,而且会纵容违法犯罪分子,因为其违法犯罪行为与其应承担的法律责任不对应了,法律责任变小了,违法犯罪分子就会选择标准之下的治安违法行为,而不是标准之上的犯罪行为,因为违法犯罪分子也会两害相权取其轻,这样,治安案件就会额外大量地增长,不利于社会治安稳定。因此,在公安考核中切不可将“正挂”绝对化,硬性规定两类案件的比例,可以反向思维以漏受和漏立案件为依据,漏受、漏立的案件越多,说明工作越存在问题,而以漏受、漏立案件为依据又能防止造假,因为要想清楚漏受、漏立多少案件,就得全盘统计报案、控告、举报和工作中发现的案件数,统计数字由考核者来进行,这样的统计数字才能反映真实情况,才能解决考核部门无所作为,仅凭被考核部门提供数据确定考核结果的被动局面。

表1(1) 2000年——2006年我国刑事案件与治安案件统计表①

只有对治安案件与刑事案件的关系进行深入地、全面地把握,才能发现和理解两类案件所表现出的不同数字背后的真实含义和真实联系,才能据此去认识问题、分析问题和解决问题。“倒挂”也未尝不是两类案件的一种表现形式。因此,寻找其存在的原因,批驳反对其存在的理由,揭示其存在的意义,在公安理论及实务界一向以经验思维为主的当下,未尝不是一项有意义的事情。但由于统计数字的不全面,理论水平的不够,得出的一些认识未免不存在不足,所以,还请有识之士予以指正。

治(殴打他人):刑(伤害) 6.9:1 7.6:1 8.0:1 7.8:1 8.0:1 8.9:1 11.5:1治(偷窃)/刑(盗窃) 0.3:1 0.31:1 0.35:1 0.36:1 0.39:1 0.47:1 0.56:1

表1(2) 2000年——2006年我国刑事案件与治安案件统计表

[1]陈有芳.两类案件立案失衡的思考[J].公安教育,20 02(12):37.

[2]王义宏.治安案件立案数和查处数偏低现象的思考[J].公安教育,2004(8):34.

[3][4]李继红,黄 超.派出所治安刑事案件考核比例“倒挂”现象分析[J].福建警察学院学报,2012(5): 51.

[5]陈有芳.两类案件立案失衡的思考[J].公安教育,20 02(12):37.

[6][7]辽宁省公安厅治安管理[N].治安简报,2007:64 8.

[8]黄 超,胡燕飞等.危险物品管理(修订本)[M].北京:中国人民公安大学出版社,2011:24.

[9]李继红,黄 超.派出所治安刑事案件考核比例“倒挂”现象分析[J].福建警察学院学报,2012(5):52.

[10]王守江,李润华.论刑事案件与治安案件的关系[J].公安研究,2006(12):35.

[11](美)朱迪·格林.“零容忍”:对纽约市警务政策与实践的个案研究[J].公安学刊—浙江警察学院学报,2009(2):27.

[12]李润华,王守江.论刑事案件与治安案件的关系[J].北京人民警察学院学报,2007(1):38.

(责任编辑:李 刚)

The Topsy-turvy Phenomenon between Public Security Cases and Criminal Cases

SHI Qi-fei

(Public Order Administration Department, Liaoning Police College, Dalian Liaoning 116036, China)

Case statistics have two kinds of cases: public security cases and criminal cases in our country. No rmally, public secu rity case have been fi led m ore than c riminal la w case, i f less, the phenomenon is called Topsy-turvy. Traditionally, to psy-turvy is an abno rmal p henomenon in Public Security Statistics, It not only can not reflect the real situation of public security, but also can not reflect the real situation of public security law enforcement, which influences people’s judgment on social order and public security work. By further research, we f ound this understanding does not h ave the universal significance, whil e so metimes the top sy-turvy phenomenon is objective, the statistics are accurate, no false in gredients, and a tr ue reflection of the s ecurity situation. T herefore, on ly by improving t he understanding of the topsy-turvy phenomenon, can we make a correct assessment to the statistics and the security situation, and can reveal the whole connotation upside down.

public security cases; criminal cases; topsy-turvy; analysis

D035.34

A

2096-0727(2017)05 -0024-07

2017-04-05

石启飞(1970-),男,辽宁辽阳人,教研室主任,硕士。研究方向:公安学、治安学

2016年辽宁省教育厅社科基金课题“立体化社会治安防控理论体系研究”的成果之一。