经历问题解决的全过程

2017-09-13罗燕婷

罗燕婷

【摘要】本文以《用抽象的单位“1”解决问题》一课的多次研读、试讲、反思为例,展示了学生经历解决问题、充分感悟数学思想方法的教学过程。

【关键词】分数单位 单位“1” 小学数学 解决问题

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2017)07A-0074-02

新修订的人教版小学数学教材有很多亮点,其中六年级上册第二单元《分数除法》中《用抽象的分数单位“1”解决问题》一课是新增内容。

笔者在研读教材时,总感觉似曾相识:这节课的内容不就是当年小学数学九年义务教育教材应用题中“工程问题”的再现吗?在2001年进行课程改革时被删除了。时隔多年,它又出现在新版小学数学的教材中,那么该内容出现的用意是什么?教学目标有什么变化吗?因此这节课教学内容便成为我们城区小学数学片区的研究目标。

通过对这一节课的多次研读、试讲、反思及同课异构,笔者认识到新修订的教材对如何进一步落实《义务教育数学课程标准》的新理念,如何准确把握“问题的解决”的教学尺度,均有一定的价值和意义。

一、目标明确,要求准确,突出“问题解决”的具体要求

(一)通读教材,初步认知

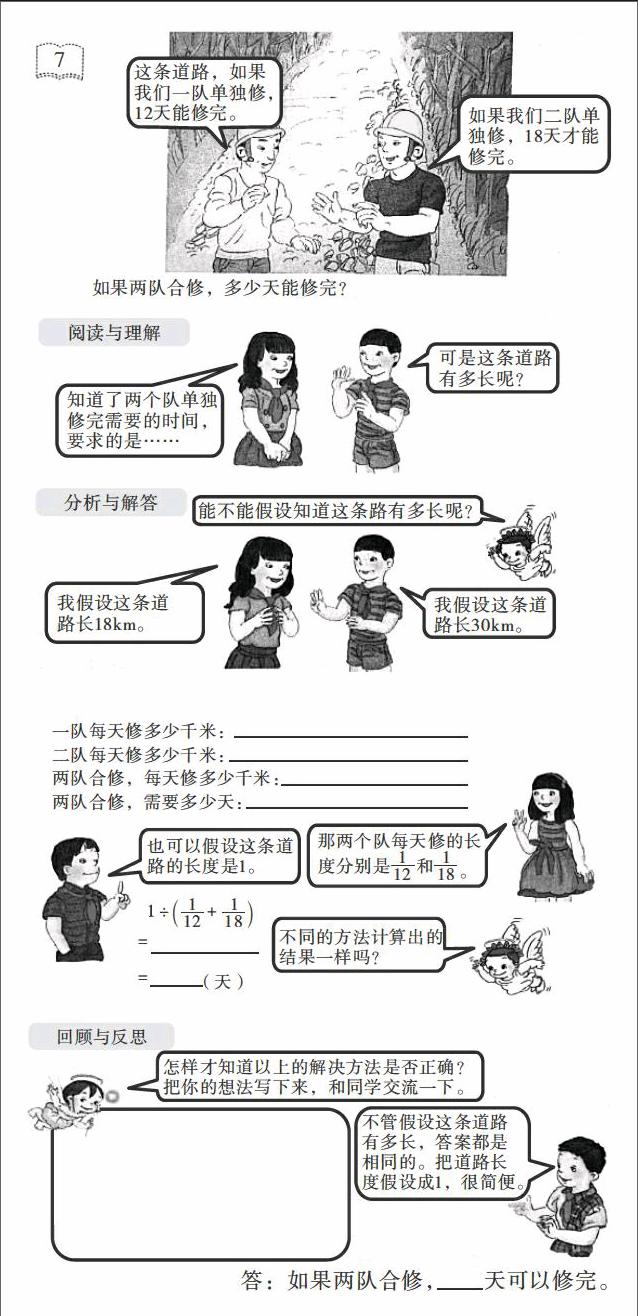

教材中呈现的内容如下:

参考教师教学用书时,笔者产生了疑问:为什么可以用抽象的单位“1”解决问题?标题为什么不是“工程问题”?这两者之间有什么联系与区别?

(二)再读课标,明确要求

在《义务教育数学课程标准》(2011版)中,关于“问题解决”第二学段的目标是这样描述的:

1.尝试从日常生活中发现并提出简单的数学问题,并运用一些知识加以解决。

2.能探索分析和解决简单问题的有效方法,了解解决问题方法的多样性。

3.经历与他人合作交流解决问题的过程,尝试解释自己的思考过程。

4.能回顾解决问题的过程,初步判断结果的合理性。

上述目标中,发展应用意识和形成解决问题的策略是重点。问题解决更重视过程的教学,寻求解决问题的方法和策略。因此本课教学应该是以工程问题引出可用抽象的“1”来解决问题,但并非是对工程问题进行系统教学,而是要建立一种数量关系的模型。

(三)教学设计带领学生经历“问题解决”的全过程

为了落实以上教学目标,笔者在《分数除法》中《用抽象的分数单位“1”解决问题》一课的教学设计中,结合教材内容,呈现以下环节,突出“问题解决”的方法和策略的教学过程。

1.提出问题。情境展示,让学生思考“因为工程时间很紧,该把修路任务交给哪个工程队?”“如果再需要缩短时间怎么办?”由学生自行提出问题:“两队合修,需要多少天?”

2.阅读与理解。让学生根据数学问题,寻找数学信息、分析数量关系,思考“两队合修,多少天可以完成”这个问题。学生觉得这个问题不能解决,因为他们在分析数量关系时,发现缺少了要修的路的长度,即工作总量。知道了这条路的长度,就可以先算出一队每天修的路长,再算出二队每天修的路长,最后把两队每天修的路长加起来,用总路长除以两队每天修的路长,就能知道两队合修的时间。

3.分析与解答。为了让学生解决“缺少要修的路的长度”这一矛盾,笔者引导学生一起假设,假设要修的路总长是多少?还可以假设是多少?让学生经历假设法,用自己假设的路的长度来分别计算,两队合修需要用的时间(板书如下)。

板书学生假设法的计算后思考,学生对路的长度假设出不同的数量,但两队合修的时间却完全相同。学生思考质疑:为什么假设路的长度不同,但两队合修的天数是一样的?

通过线段图演示来解决以上问题,让学生进一步理解为什么修路的长度可以设为单位“1”。

4.回顾与反思。引导学生回顾:用数量关系解决了这一问题是否正确,可以采用哪些方法?

5.练习。用假设法还可以解决生活中的更多问题。

以上教学环节,笔者的设计尊重教材,根据新课标的目标要求,发挥学生的主体能动性,并充分体现了本节课的意图:一方面,在几个环节中引导学生经历问题解决的全过程,经历假设法的活动过程,亲身感受“假设法”是解决问题的一个重要策略。另一方面,让学生在使用策略解决问题时,再次发现问题的矛盾,提出问题,进一步解决问题。

二、经历“假设法”,重点在“解决问题”的方法和策略

(一)放大矛盾,提出“假设法”策略

在“分析与解答”这一环节时,学生通过分析数量关系知道“工作时间=工作总量/工作效率”,但此时的矛盾在于“工作总量即修路的长度”不知道,只知道两个队修路分别需要的天数,需要计算出两队合修的天数,一定要知道修路的長度。于是,笔者顺势略一提点,学生马上说:“我能将修路的长度假设为……”学生心中徘徊的假设意图呼之即出。

(二)全员尝试,经历“假设法”

这样,学生将工作总量假设为不同的数,分别自行尝试,计算出两队合修的天数,经历了用“假设法”来分析的过程。(板书如下)

从以上板书笔者看到,学生将修路的长度假设为不同的数,有的说30千米,有的说36千米,有的说单位“1”,还有的说100或1000千米……他们不仅有想法,还能结合“方便计算”来寻找自己需要的数据。

(三)对比异同,聚集难点

每个学生都有不同的假设,当学生学习生成的过程放在一起的时候,就可以让学生观察、对比异同,学生也自然而然地聚集核心问题——为什么假设道路的长度不一样,但最后两队合修需要的天数是一样的?对比观察促进了学生的有效思考。

三、数形结合的特殊演示,解决“问题解决”的难点

经历假设法之后,学生随之提出:“为什么假设道路的长度不一样,但最后两队合修需要的天数是一样的?”这也是理解“无论道路的长度假设为多少,两队合修的天数都要一样,所以我们能将这条道路假设为单位‘1”这一难点的关键。endprint

有学生说“修路的速度不变,可是当路的长度不一样时,每天合修的长度也是不一样的”;有学生说是“商不变性质”。可以说,学生的感觉是对的,但在这道题中,又如何体现当修路的长度变化时这些数量关系随之而变化呢?这个问题,笔者在此前的多次试讲、团队同课异构中发现,仅靠学生的表达、教师的讲述,是很难让学生理解清楚的。

如何突破这一难点呢?我们团队的成员经过几次备课、讨论,找到了“数形结合”这一有效途径,认为可以借助线段图来帮助学生理解“数量关系”。

但是路的长度可以设为不同的数量,又涉及一队、二队、两队合修三种情况,这条“线段图”仅用普通的课件来演示还是不够充分。经过大家的充分讨论和思维的不断碰撞,我们在科学课老师的启发下,用了特殊的材料——生活中的“松紧带”来帮助演示(如下图)。

在演示中,原始长度一样、同时又可变长或变短的三条松紧带,分别演示一队修路情况、二队修路情况以及两队合修情况。

松紧带可长可短的变化,正好表示路的长度的变化。这个特殊的演示,形象地体现了“路的总长度变化,两队每天修的效率和同时变化,两队合修的时间不变”这个数量关系,也解决了本题的数量关系与“被除数和除数同时变化,商不变”相结合的问题,让学生发现假设不同总长,得到相同的结果,进而探究其中的道理:虽然总长不同,但因为修路的时间是不变的,每天固定修这条路的几分之几。

通过数形结合的特殊展示,学生可以感受到:无论道路的长度假设为多少,两队合修的天数都一样,所以较简便的方法就是将这条道路假设为单位“1”。

在此课教学中,笔者带领学生经历解决问题的全过程,而不是死背数量关系,也不是只记住“把总量看作单位1”的结论,而是通过经历过程,感悟数学建模的思想方法。可以说,这一节课教学的亮点,不再是当年“应用题”教学中的重点——把公式记下来,可以解答即可;而是侧重“问题解决”,侧重于让学生经历解决问题的过程以及获得体验,在找到解决问题的方法和策略的同时,建立一种数量关系的模型。

以此为例,我们或者可以运用假设法,借助数形结合的方法来解释,用抽象的单位“1”来解决生活中类似的问题,为学生后续学习百分数的问题(涨幅问题)打下基础,也为学生学会思考如何建立数学模型打下基础,更为今后解决问题提供更多的启示。

(責编 林 剑)endprint