谁是“蛮”人?

——地方仪式传统中的上林族群类分与文化形象转变

2017-09-13覃延佳

覃延佳

谁是“蛮”人?

——地方仪式传统中的上林族群类分与文化形象转变

覃延佳

地方仪式传统与一定地域内的人群分类有着密切关联。在王朝国家管理与族群观念实践语境中,广西上林县地方人群形成了一定的人群分类话语,对“蛮”人的想象与认知逐渐固化。在民族传统文化保护语境下,师公、道公等仪式专家的流动,逐渐构成我们观察地方人群分类新的文化维度。不同地域间的仪式流动在促使地方文化形象发生转变的同时,也让地域内的人群具有了自我认知的参照,原本属于“蛮”区的人之文化优势也逐渐建立起来。

仪式传统;族群类分;文化形象

一定区域中的族群分类逻辑及其延续抑或变迁,是观察地方社会演变的重要维度,更是我们理解传统时期帝国边缘地带的人群认知自我与他者之逻辑的重要观察点。在中国历史上,“东夷、西戎、北狄、南蛮”作为一种地域人群的类分系统,不仅是帝制中国时期族群治理策略制定的核心基础,同时也日渐成为地方族群塑造自身文化与社会体系的重要参照。前人的诸多研究,已经揭示出地方人群分类与王朝乃至文明发展间是互为因果的。

随着研究的推进,历史学与人类学学者日渐意识到,我们对于历史上中国人群之类分不仅要建基于历史发展过程之视角,还需要结合当地族群文化的诸多方面加以探讨。其中,因民间信仰包含有制度、文化等大量信息,已有不少学者将之纳入族群分类之间的相互关系中。在此方面,国内学界已积累一定的经验。黄向春通过考察闽江“水部尚书”信仰的变迁及其与当地族群分类之间的关系,指出地方信仰活动与地域社会发展存在两种互为表里的趋向。在黄向春看来,以水部尚书信仰为中心的地方文化实践,是揭示当地族群分类与仪式传统的核心所在。*黄向春:《地方社会中的族群话语与仪式传统:以闽江下游地区的「水部尚书」信仰为中心的分析》,《历史人类学学刊》第三卷第一期,2005年4月。谢晓辉针对湘西苗族围绕清廷治理制度、地方法律、地方礼仪传统等方面,对湘西族群分类体系及其与华夏边缘之间的相互关系进行的讨论,旨在说明华夏边缘的移动不仅与国家在苗疆的具体管理策略有关,还与地方内部的信仰体系密切相关。*谢晓辉:《帝国之在苗疆——清代湘西的制度、礼仪与族群》,《历史人类学学刊》第十一卷第二期,2013年4月。张兆和讨论的黔东南苗族身份认同与他者政治,不仅强调国家行为对于苗族身份认同塑造的影响,同时也揭示出黔东南区域不同族群之间由文化互动所促成的身份转换与民族身份认同延续。*张兆和:《在逃遁与攀附之间:中国西南苗族身份认同与他者政治》,纳日碧力戈、杨正文、彭文斌主编:《西南地区多民族和谐共生关系研究论文集》,贵州大学出版社,2012年。司马虚认为宋代以降道教在瑶族地区的传播,昭示了南方土著族群汉化的重要模式之一是习得道教的仪式传统。*Michel Strickmann, “The Tao Among the Yao: Taoism and the Sinification of South China”, 酒井忠夫先生古稀祝贺纪念の会编:《史における民众と文化:酒井忠夫先生古稀祝贺纪念论集》,(东京)国书刊行会,1982;汉文译文《道在瑶中:道教与华南的汉化》,刘永华主编:《仪式文献研究》,社会科学文献出版社,2016年。这与科大卫、刘志伟所强调的宋代以来华南地区对道教、儒教礼仪习得而引起的区域国家化进程有异曲同工之妙。*科大卫、刘志伟:《宗族与地方社会的国家认同——明清华南地区宗族发展的意识形态基础》,《历史研究》2000年第3期。科大卫进而指出,礼仪进程与国家在场构成华南地区社会形貌演进的核心动因。*科大卫:《明清社会和礼仪》,北京师范大学出版社,2016年。

综合以上诸位学者的讨论,我们不难发现,围绕特定的信仰形式与内容构建出来的地方族群分类体系及其话语转变,构成我们讨论仪式传统与族群分类的重要维度。不过前述学人所讨论的范围,多是在宏观的仪式系统中展现,其核心点在于参与主体的能动性造就的族群身份转移,但对仪式专家及其文本透露出来的族群信息关注甚少。因此,笔者想进一步追问,在一定的区域中,包括文本与仪式在内的地方仪式传统如何在内容与形式上促成了地方族群文化形貌的转变,从而进一步促进了族群他性的形塑?

一 、塑造“蛮人”:官方文献对上林族群的类分

(一)“蛮人”的区域化:从唐人镜像到八寨之乱

广西地方人群在历史上作为“南蛮”之一种,每个地区的人对于自身与周边人群之间的身份与相互关系认知,都多少应和了这一分类逻辑。本文所讨论的上林县即是广西众多壮族县份之一,具体位于广西中部地区,处于宾阳、来宾、忻城、马山、武鸣五县市的环绕之中,其中与宾阳、来宾、忻城和马山皆有通道,唯与武鸣县有大明山隔开。

上林县是南宁市下属的一个县,现有人口约49万,除了白圩镇以外,其他乡镇皆为壮族。上林最早的文字记录是现存的两块唐碑*这两块碑分别是《六合坚固大宅颂碑》和《智城碑》,前者刻于唐永淳元年(682),后者刻于万岁通天二年(697)。,由是我们可以看出上林地方早在唐宋时就有韦氏家族势力在此活动,而且是掌握了一定文字的地方士人。官方文献一般认为上林为唐武德四年(621)设县,清代和民国的方志都将唐宋以前的上林视为已经进入中国版籍之区,然而,从唐宋时期的历史情形看,上林在明代以前仍为地方势力控制的羁縻之区。

有明一代,上林县一直属柳州府管辖。明洪武三十一年(1398),始设屯田千户所,并在今县城附近建有简陋的“土垣”。从当时上林极少的户口数(大约两千户)*万历《宾州志》卷四《赋役志·户口》。,我们可以判断官府能有效控制的区域是甚为有限的。明中期以后,随着上林附近八寨地方乡民的不断起事,明廷逐渐将注意力放到该区域,着力进行剿抚。从成化朝的韩雍到嘉靖前期的王守仁,再到万历年间的刘尧诲,明廷在百余年的时间里一直对八寨地方采取军事措施,最终才使得该地区逐渐平息。

在万历八年(1580)的征剿之后,朝廷对包括八寨地区和上林三里在内的地区实行了军政调整。一是在上林三里设立思恩参将府,并将南丹卫从宾州迁入三里城。二是在八寨故地设立周安、古蓬和思吉三个土巡检进行弹压,隶属于思恩参将府,并以土司代管其地。这样无形中就将八寨地区纳入上林管辖之范围。此外,嘉靖七年(1528)设立的思恩府九个土巡检司,有古零及安定两个与上林的三畔镇巡检司及八寨地区相连,这使得上林处于古零土司与宾州之间的过渡地带。在土司与流官管治地区间的这种边缘区位特征,是本区仪式传统的一个背景。

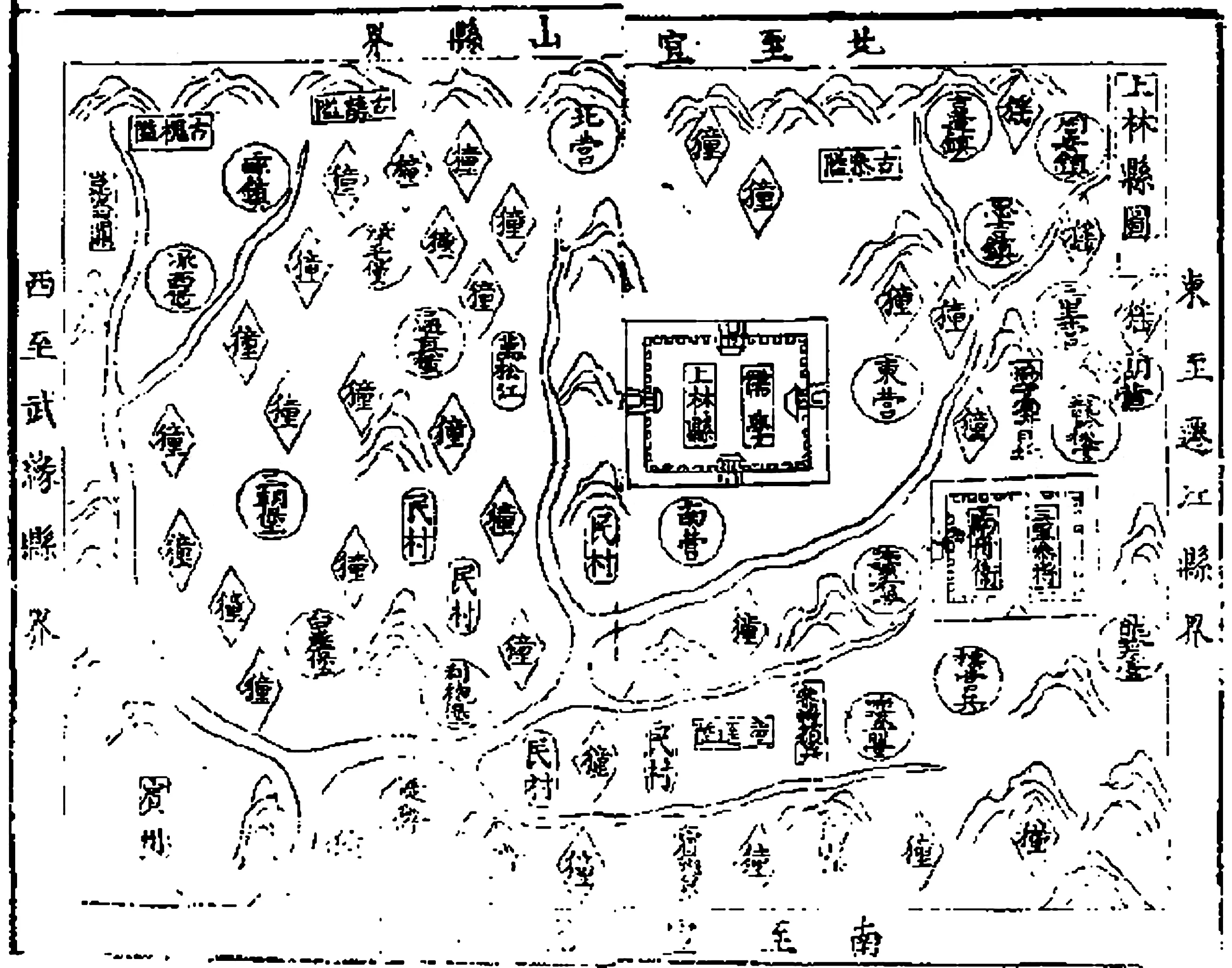

作为土司地区与流官治理地方的一道屏障,上林县境内的民众在官府眼里也自有不同的种类。尽管官府只将八寨故地及三里和八寨之间的地域视为猺獞最多的地区,但通过观察明末的地图,官府记述的“獞”在整个县区地图中却占据了大部分的地方:

图1 明代上林全图*选自(明)杨芳编纂:《殿粤要纂》,万历二十七年刻本。

从成化年间一直到明末,八寨地方虽几经镇压,却从未达到如官方文献所记载的那样安靖。上述各种军政措施,说明围绕八寨地方而进行的一系列活动体现了官府在三里以北至八寨地区的控制有所加强,但对于上林其他地区的控制并未取得长足的进展。杨芳曾对上林县的基本防卫形式做了说明:

上林猺獞最稠。自万历八年剿平八寨后,设三镇及三里新城军戍,皆属参将统辖。而县设通真、渌西等堡,督兵耕守。其西北之古参、古广等隘,有三畔土舍之兵;东北之都者、古蓬诸处,有三里参将之军。唇齿布列坐镇,永不得狂逞云。*(明)杨芳编纂:《殿粤要纂》,万历二十七年刻本。这则材料显示,万历八年刘尧诲等人对上林军政调整的措施大都付诸实践。嘉靖七年设立的思恩府九个土巡检司,使得上林的北面和西北面直接与象征“蛮”区的古零土司和安定土司相连,而三畔镇巡检司的名存实亡,更是让古零土司与上林县之间的界限更为模糊。这点直至清末民国仍有体现。同时,八寨地方虽增设三镇,并在顺业里安插了不少军堡,但是其“盗寇渊薮”的形象却一直延续。如此一来,上林的区位一直处在“蛮”与汉之间。此外,围绕八寨而进行的一系列军政举措,让原本属于思恩土府所管的八寨地方逐渐纳入上林县的版图之内,这在清中后期表现得尤为明显。

(二)“蛮区”的延续:《上林县志》中的族群分类

明清易代后,上林仍属柳州府管辖,后于雍正二年(1724)划归宾州直隶州。后宾州被降为散州,上林又于雍正十二年划归思恩府,直至民国依旧如此。清代八寨地方虽已无大的民盗事件发生,但官府对八寨地区的认知与防范依旧存在。同时,古零土司的存在,使得上林依旧处于象征“蛮”的土司与象征汉的州县之间。上林的人群类分正受到这种区分的影响。根据官府的划分,上林在康熙时期大概有四类人群,即猺、獞、狼人、山子,其中獞人被认为是最为刁蛮的群体。这一群体也是后来上林县居民的主体,多被划归为壮族。

如前所述,上林县在八寨之乱后,其作为“蛮”汉过渡地带的角色更为明朗。清代延续了明代上林的军事部署,在三里设立守备,继续加强对东北地区的控制。这是明代上林的区位角色得以持续的制度基础之一。清初地方官对上林的治理与叙述,成为我们观察清代上林人群特征及相互区分的一个出发点。

清康熙年间上林知县张邵振在任之时,整理出了一部《上林县志》,其中收录了不少张氏呈报上级的禀文。由其中部分材料我们可以看到,至康熙朝晚期,上林县较难管治的地区依旧是东部和东北部一带。此区域是八寨附近地方,在官府看来,对这一带的防御情势依旧严峻:

按查上林一邑,东至宾州,西至古零,南至武缘,北至忻城,东北至迁江,相距百有余里,或六七十里,其间猺侬狼蛮与土人错杂居处约十之五六。而最难控驭者,莫如东北一隅,地名八寨,在顺业里,即卑县绿茅诸峒,北达忻城、庆远、东欧、八仙诸峒,周环五百余里,万山盘错,延袤相属,深木丛莽,鸟道险岖,仅容厕足,不能正步。猺侬上下山阪,若走弹丸。寨内各有数人扼拒险要,犷悍难制,如虎踞穴,莫之敢撄。与迁江八所最为密迩。其逋逃渊薮,尤恃有贵县之五山,盖天造地设,若奸宄者矣。八寨之中,又分为东、西抚民,深居山谷,不近通衢。而东抚民之张村、寨受、延按、张空、古客、坂寺等村,俱附近官道,为忻城、庆远旅之径途。猺侬盘踞其中,每为民害。此卑县之北路所当防御者一也。其自北而东也,则为思览,思览界于迁江、上林、三箭塘之间,中有白挞。*康熙《上林县志》卷下《艺文》。

如张邵振所述,八寨及其附近地方仍是官府比较头疼的区域。值得一提的是,这种区分也正好让我们看到了不同地方所体现的控制力度。基本上,官府对于八寨及其周边地区的控制仍然停留在“以夷治夷”的水平,非但赋役制度难以推行,其他地方的治安也因为这些区域的存在而显得不稳定。有材料显示,上林县人在乾嘉之前,仍有冠礼,其后才逐渐消失。*民国《上林县志》卷六《社交部·风尚》。冠礼的存在至少喻示着乾嘉之前清廷对上林地方控制的有限性。

在此背景下,上林县中的族群有了更为明显的界限。张邵振参照当时官府对广西各个地方人群的划分,将上林县境内的各主要人群进行了总结。他认为,上林县的人群可以分为獞、猺、侬、汉四种人,尤以前二者最多。这种人群划分,让我们看到清初上林县人群分布的多样性:

林邑诸蛮,曰猺、獞、狼人、山子四种。猺与山子绝相类,男女皆裸跣,夫妇野合类兽,无版籍定居,惟□山种畲□□为种成艺蓝采□与土人货易。暇则猎山兽以□食,食尽又移一方,其上下岭谷,履险若飞。负载者,悉着背上,绳系于□□间,偻而趋,与人异,多聚处大明山中。狼人,楚□也。洪武间,粤西不靖,诏蛮狼兵以击之,遂分屯其地。今十三堡皆系狼兵。男妇文身跣足,衣斑斓,布褐。有户口版籍,较之猺獞稍为淳良。但有蛊,能毒人,然亦不轻试也。*康熙《上林县志》卷上《土风》。

如上文所述,猺人、山子和狼人是上林人数较少的族群,他们与其他族群间的互动较少,生活较为封闭。獞人作为本地土著,人数最多,因此作者对他们的描述也更为具体:

獞人椎髻徒跣,生理一切简陋。或为佣以自给。妇人衣短衣、长裙,色皆青黑,无文竹笠。衣角间悉缓□毛为饰,敞其襟织□□□□□□两乳。居室茅缉□□即□房也。子壮娶□□□□□□□□□□□母家,或与邻女作处□年回时,间与夫野合,觉有娠乃密告其夫,作□壁,于后乃居夫家。*康熙《上林县志》卷上《土风》。

除了婚姻关系上比较自由,獞人的习性是当时官府最为头痛的,平日总有劫掠他人钱物、烧杀村庄、掠夺人财之事。对此,张邵振坦言:“大抵猺、狼、山子各安族类,不思侵侮平民。为患者,莫甚于蛮獞云。”*康熙《上林县志》卷上《土风》。于是他总结上林地方土著的形象如下:

大顽猺侬,心类豺狼,行同狗彘,其凶横暴戾,习与性成,视杀人如草菅,以焚劫为儿戏。彼既有深山旷谷为之巢穴矣,又有丛林密箐以为障蔽,又有蹊径间道以便往来,而且邻封贼党之助其声援也。而且土著愚民之恣其窝藏也,作蹻而引线者有其人,坐地而分赃者有其人。*康熙《上林县志》卷下《艺文》。在此情况下,土著人出门都要携带枪械,而且时常发生攻杀之事,难以控制。*康熙《上林县志》卷上《土风》。有鉴于此,张邵振首先说明自己身为县令的无奈,随后否定了推行团练来维护地方稳定的举措,建议还是用“以蛮制蛮”之法来管束土人:

区区县令,既乏剿捕之人,复无剿捕之柄……惟练习乡勇之法可以举行。令各团各里选择其乡之勇敢有力者,练习数十人,以资捍卫。若一村有事,则各村鸣锣召集救护,官长复能严明赏罚,以示鼓励。诚为最善之法。但林邑殆顽成风,人心荒忽靡常,难就约束。一但练习心□,惊顾错愕,或骇或疑,即有赴汤蹈火,不畏强御者,□或阻于贼众,报仇之说,而□巡观望,欲前还,却者有之。此又势之无可如何者也。计莫于猺獞众多之处,如□宪札所云,就中谕令自相推服幾人,报名□请立为獞长,给以腰牌,朔望赴县投见,地方宁谧□加奖赏。倘有獞户不法,即勒令追擒,此诚得“以蛮制蛮,以贼制贼”之要术也。*康熙《上林县志》卷下《艺文》。

张邵振此举主要针对的是八寨故地及邹圩、思览等靠近八寨的地方。除此之外,他还建议针对上述地区的各个军堡进行重新部署,以保证“以蛮制蛮”的策略得以实现。从张氏的叙述,我们可知上林在清初之时仍是比较散乱的状态。迟至康熙朝之时,被官府视为蛮人的“獞”人仍是本县人数最多的居民。张氏所谓“以蛮制蛮”之策实际上也是一种无奈之举。不过他对当地人群的类分,既为我们展现了上林地方族群的多样性,又让我们得以大略看到“蛮”区所指涉的范围。

综上所述,上林早在唐代就有家族势力在活动,但朝廷真正控制该地区要在明代以后。随着明中后期因八寨地区乡民起事而进行的一系列军政措施的展开,上林才逐渐获得了更多的关照视野。万历朝以后对八寨及上林地方的军事部署,成为我们理解上林作为土流之间军事屏障所具有的意义。与此同时,朝廷对不同地区人群的认知,成为日后官员认识地方人群的一种参照。进入清代以后,八寨地方逐渐归入上林县所管。八寨等地“蛮”的形象并未因为明清易代而消失,同时,今西燕、镇圩等靠近古零土司之地,亦多被朝廷认为是獞人盘踞之地。因此可以说,自唐宋至近现代,传统中国不断塑造着上林县中各种“蛮”的身份形象。其中,靠近八寨及古零土司地方的镇圩瑶族乡、西燕镇部分地区、塘红镇、乔贤镇、三里镇及澄泰镇的部分地区被视为“蛮”区,而大丰、明亮、巷贤、白圩四镇则是较有“文化”的“壮”区。

二、作为日常话语的“蛮”及其意义

上林县人群存在“蛮”与“壮”的区分,不仅在历史中呈现,在日常生活中也无处不在。笔者自小生活于上文所述“蛮”区的古零镇之边缘——上林县西燕镇,加上母亲是从原古零土司属地的马山县古零镇嫁过来的,因此,我从小就生活在有关“蛮人”与“壮人”的讨论话语中,时常感受不同地方人带来的“文化冲击”。按照上文的叙述,这类地区属于“蛮”区。但是在日常生活中,人们对于“蛮”的理解包含四个维度:

其一,语言使用。如果以县份来区分,离南宁更近的宾阳县视上林县人为“蛮”人,其原因在于人们认为讲壮语的人不如他们讲宾阳话(平话,广西中部的一种方言)的人。而上林县的大丰镇、明亮镇、巷贤镇、白圩镇、澄泰镇、西燕镇大部分地区,在上林县境内是被视为讲“壮”的人,他们和位于北边的三里镇、乔贤镇、塘红镇、镇圩瑶族乡等地讲“蛮”的是不一样的。而位于东北和西北的忻城县及马山县人亦被视为“蛮”区。如果说宾阳县的方言与壮语尚有较大差别,但上林县内部的“壮”和“蛮”基本上都是可以沟通的,只是口音稍有不同而已。但在当地人看来,只要对方开口,马山就可以分辨出其为“蛮”还是“壮”,语言的区分无处不在。

其二,经济状况。由于上林县的交通与区位不甚理想,经济发展较为缓慢,经济条件差,这是宾阳人不太看得起他们的重要原因。此外,上述上林讲“壮”的六个乡镇居民对于另外几个乡镇及马山、忻城等地的经济状况都有一种优越感。大部分人认为,那些讲“蛮”的地方自然条件恶劣,山区多,因此经济发展始终落后于自己。尽管随着1990年代以来外出务工浪潮的兴起,县内农村地区的经济发展水平已不存在太大差异,但人们还是愿意相信这些“蛮”人的处境绝对比自己差。

第三,风俗习惯。相对于讲“壮”的几个乡镇而言,讲“蛮”的乡镇在交通上是比较闭塞的。在来马高速开通之前,这些地区的交通状况始终比较糟糕。人们相信,由于地处偏僻地区,讲“蛮”的地方在风俗习惯上与讲“壮”的地方之人群有较大差别。总体而言,这些讲“蛮”的地方,人们还继续保持做斋等地方宗教仪式,而讲“壮”的地方则没有这样的仪式(后文详述)。此外,两地在婚嫁、节日等方面亦存在一定的差异。

第四,身体与思维。在我们看来,讲“蛮”的人一直都是力气比较大的,他们来到这边干活,体力比我们这边的人都要好。我们对此的解释是:他们勤于劳动,而且玉米吃得多,有助于养成健硕的体格。与健硕的身体相反,讲“壮”的人一般都耻笑讲“蛮”的人过于憨厚,很多事情不懂变通,认死理,而且性情暴躁。

综合语言、经济条件、风俗习惯及身体和思维四方面的因素,我们大致可以看出上林县内族群分类的基本逻辑及其社会实践意义。讲“壮”的人提及一个人的粗鄙时,往往用“蛮”来指涉。于是,上林版的“一截骂一截”现象同样存在:巷贤、明亮、大丰三镇的人认为上林县内除白圩镇外,绝大部分都是“蛮”人;而西燕、澄泰和三里部分地区的人则认为他们自己与县城大丰镇、明亮、巷贤等地的人只是说话口音有别,其他并无二致;与此同时,被视为“蛮”的镇圩、塘红、三里和乔贤四地的人虽部分承认他们在文化、语言上与讲“壮”的人有很大区别,却又认为与他们临近的忻城、马山等地的人才是“真正”的“蛮”人。因此,尽管我们知道“蛮”在日常生活实践中的意义,但在实际生活中,很少有人承认自己是“蛮”。针对不同的交流对象,他们都会区分出他与“蛮”之间的距离。无处是“蛮”的现象背后暗示着各地人群对自身身份的认知逻辑,只是这种自我疏离并不影响当地人的基本族群区分。这不仅与地方及国家的发展历史有关,更与当地的仪式传统有直接关联。

三、仪式传统与人群他性的塑造

(一)上林的仪式传统

上林县的仪式传统自古以来就比较多元,较早的记载可追溯到宋代:

古禄山,在上林县西七里,上有石坛,号仙殿。雍熙中,有卢氏年十岁,登山采茶,遇仙于此。*(宋)王象之:《舆地纪胜》卷一百五十五《宾州·景物下》。

卢仙,往樵太谷中,见两白衣人对弈,遂遇仙。*(宋)王象之:《舆地纪胜》卷一百五十五《宾州·仙释》。

这两则《舆地纪胜》中的材料当是关于卢氏仙迹最早的记述。后世之人对卢氏遇仙过程进行了更为细致地描述:

卢六,上林人,生而性不食肉。一日往樵大明山,见二白衣对弈。六侯立良久,白衣者曰:“汝且去,十日可再来。”言讫,二白衣忽不见。六还至家,如约而往。至大明山巅,惟见平石方丈,乃坐其上而化。人以为仙,建祠祀之。又有莫四者,亦传坐化于大明山峝下。*(清)汪森编辑:《粤西丛载》卷十一《仙道·卢六》。

根据以上《粤西丛载》所述,卢六是唐时上林人。对照《舆地纪胜》中的记述,我们可以判断这只是后世人的一种想象性的描述而已,并非有实据。然而,透过以上材料,我们可以看出上林地方早在宋代之时就有关于地方信仰的记述。明清以后,真武、城隍等官方庙宇逐渐在地方上设立,其中围绕真武诞辰进行的仪式在清初就已存在:

三月三日真武诞辰,建斋设醮。或俳优歌舞,乐工鼓吹三日夜,谓之三三盛会。至期送圣,群放花炮酬神,观者竞得炮头,以为吉利,且主来岁之缘首焉。*康熙《上林县志》卷上《土风》。

抢花炮的习俗不仅在真武庙会之时会进行,乾隆以后,花婆庙神诞亦有抢花炮习俗,不过主要是以求嗣为主要目的:

二月初二日花婆诞辰,建斋演戏三日,夜群放花炮,求子者竞抢头炮,以为吉利,且做来年主缘。*光绪《上林县志》卷三《地舆下·土风》。

花婆庙在乾隆年间修筑,是主管生育之神。人们围绕神庙而进行的祭祀活动,说明了庙宇在社区仪式生活中扮演的角色。此外,乡民对超自然世界的敬畏也很明显:

六月六日祀田公田母,必割鸡□酒、造角□如斗大,又以耕夫裹衣及缚牛绳索并列以祭,谓之收人牛魂,恐其终岁勤动惊悖失神也。……独中元节,人人割努牛□□祀先三日。其报本追远之诚犹与良民无异。数日内,一切不入城市,不上墟场,惧为鬼所摄。*康熙《上林县志》卷上《土风》。

上述提到的种种祭祀活动应是乡民的重要仪式生活之一,只是材料并未揭示其中的仪式专家为何人。不过在同书中,张氏提及当时活跃在乡村社会中的仪式专家为“鬼师”:“或遇疾病,不服医药,辄延鬼师歌舞祈祷,谓之‘跳鬼’。”*康熙《上林县志》卷上《土风》。然而在明末清初之时,上林地方上的仪式专家最多的或许应是“浮屠”。当时部分地方士人遵行《朱子家礼》,强调不用浮屠治丧,如明代的吴邦佐即是如此:

吴邦佐,字殿卿,上林人。少有孝行,为宗党所推重,以选贡除万载训导,转保昌教谕。以亲老道远,遂乞休。归执亲丧,一秉家礼,不用浮屠。著有《尊孔录》。*民国《上林县志》卷十三《人物部上·列传》。

吴氏不仅在有生之年极力提倡治丧不用浮屠,他本人亦躬亲力行,在临死之前嘱咐家人不用浮屠治丧。*民国《上林县志》卷十三《人物部上·列传》。在他之后,清代的张鹏展等人依旧极力反对浮屠,宣扬孔教礼数,并以身作则。*民国《上林县志》卷十三《人物部上·列传》。士大夫强调对礼教遵从的同时,也将反对的矛头指向浮屠。这说明了浮屠在明清两代在地方上的影响力。除此以外,上林为数不少的地方寺庙,也说明了浮屠所具有的重要性。明末清初,上林修建了不少寺庙,迟至同治末年仍存大小寺院24座。*光绪《上林县志》卷五《建置志·寺庵》。寺庙的普遍存在,从侧面说明了浮屠在地方仪式上扮演的重要角色。与此同时,上林县地方在明末清初时期广泛存在的火葬习俗,或许也与浮屠的广泛存在有一定关联:

明末国初,邑中往往有火化之举。父母殁即积薪焚化,收拾灰炉,装以瓦罐而葬之。自乾隆以来,已无此种恶俗。*光绪《上林县志》卷三《地舆下·土风》。

火葬“陋俗”之所以在乾隆以后日渐消失,或许与道士和师公的出现有关。乾隆三十八年(1773),上林县三畔镇唐米村发生陆李能聚众称王事件。从后来的审讯得知,陆李能其实是本地的师公(“师公”是当地人的称谓,供词写为道士)。这说明师公与道士在上林的分布在乾隆朝时期已颇为普遍,浮屠、师公、道士等仪式专家的同时存在,反映出清前期上林地方仪式传统的多样性。

随着仪式专家及其仪式的多样化,乡民信俗也逐渐发生变化。清中后期后,师公和道士在地方上扮演的角色日益重要,这可以从社坛仪式中的仪式专家变化管窥一二:

村各有社坛。垒壁为坛,立石为主,树以榕。二月初二日为头社,次及四、六、八、九等月,皆祀社神。十月收成,延巫就社坛建平安醮,禳灾逐疫。*光绪《上林县志》卷三《地舆下·土风》。

由于材料所囿,我们难以判断上文中的“巫”所指具体对象究竟为何,但至少应该不是浮屠。不过值得注意的是,师公、道士的增多并非意味着浮屠的消失,因为至少到清末民国之时,这些仪式专家依旧广泛存在:

父母弃世,即延僧、道、尸公(亦曰巫师者),诵经超荐,戚友来吊,仅用纸钱香烛。出殡日,其至戚则备猪、羊、酒果祭献,谓之大祭。小祭则豕、鸡、鱼耳。迎送来宾皆用音乐。富贵家停棺外舍,择地安厝名曰大葬。贫家埋之浅土,三年后,即捡取骸骨于瓦罐之内,葬诸他处焉。*民国《上林县志》卷六《社交部·风尚》。

时至今日,上林县仍有不少地方在老人过世之时会请僧公、道士和师公三类仪式专家来一齐为死者进行超度,这取决于主家的经济能力。而今上林三里镇、澄泰乡等地方依旧广泛存在着被称为“僧公”(类似于闽西、粤东等地区的香花僧*Tam Yik Fai, A Historiographic and Ethographic Study of Xianhua Heshang(Incense and Flower Monks) in the Meixian Region, Berkeley :Unprinted Ph.D. thesis of University of California, 2005.)的仪式专家。笔者通过对三里镇僧公萧其文的采访,发现他们的仪式文本与道士、师公所用的文本完全不同。他们在地方上进行的主要有丧葬、做斋等仪式,仪式过程与师公、道士有别。*僧公一天一夜的丧葬仪式程序是:解吉→起师→头坛→二坛→安方位→破狱→搭桥→扬幡→关灯→早课→飨食→送灵→撤灵→下葬→谢土召龙。做斋(三天)的法事程序是:第一天:解吉→起师→请水→召亡→头坛→二坛→诵经→扬幡→度亡灵位;第二天:早课→朝幡→飨食→跪五方、破狱→搭桥→晚朝;第三天:早课→早朝→飨食→漂灯→施孤→倒幡→送圣。与此同时,他们与当地的观音阁有密切联系,每年的盂兰盆会都在三里街附近的庙宇举行。

上述地区的僧公绝大多数是讲西南官话的“军人”和讲客家话的新民。这在一定程度上反映了仪式传统与人群类分之间存在某种关联。此外,上林县各地都有被称为“妑仙”的女性仪式专家,亦即我们常说的仙婆,在历史文献中通常被称为仙巫。她们虽然不能单独进行度亡等仪式,但却与师公的关系非常密切。她们没有仪式文本,只是通过口耳相传之方式维系其仪式传统。

综上所述,上林县早在唐宋之时就有关于神仙的传说。明代以后,浮屠在地方上扮演重要角色。随着康雍乾时期人群的流动,上林地方仪式专家更加多样化。师公、道公的广布,促使了地方仪式的丰富,也使得地方信俗日趋多元化。

(二)仪式分类与人群标签化

上林地区仪式与人群分类之间的关系首先体现在“蛮”区和“壮”区对公共仪式场所的态度方面。我们可以从里社的演变来理解各地人群对彼此的一些区分。在八寨故地及其周边地区,社坛是人们最为敬畏的地方之一。孕妇若路过社坛,必须绕道而行;若无法绕道,就必须在路边折一根树枝,走过之后丢掉,如此方能保母子平安。

在被官员认为是“开化之区”的巷贤等地,社坛成为整个村庄仪式活动的中心。土地公作为掌管人丁六畜的神灵,其社坛在乡村仪式生活中扮演着极为重要的角色。无论是人过世还是刚出生,都必须拿到社中交由社公管理。每年正月十一隆重的灯酒节正是人们与社公关系密切的明证。这种对社公的不同态度,是与两地不同的历史发展轨迹有关的。八寨故地及其周边地区,在明清两代一直是官府与地方势力对峙和发生冲突的地方。进入清中期以后,大规模的民盗事件虽然鲜见,但是那种彪悍的民风,却成为社会治安的一种障碍,只有靠驻守在三里城的守备各军震慑,才得以获得一些安宁。这种官府与地方民众之间的紧张关系,反映在了人与社公的紧张关系上。至今,八寨故地及附近地区的乔贤、塘红等地还流传着很多关于这种紧张关系的人神或人与人之间的故事。

除此之外,仪式专家提供的仪式服务亦是观察仪式与人群分类存在关联的线索。以笔者现有目力所及,包括巷贤、明亮、大丰三镇全境及白圩、澄泰和西燕部分地区在内的讲“壮”的地区,师公在乡村仪式生活中扮演主要角色,甚少有道公参与。但是,在镇圩、三里、乔贤、唐红及澄泰、西燕部分地区,道公则在仪式生活中扮演主要角色。联系到临近上林的宾阳县以师公为主,忻城县以道公为主,马山县以道公为主,笔者认为师公仪式之流动是从宾阳自东南向西北传布,而道公的仪式流动则从马山、忻城等县自东北、西北向东南、西南流动。目前与马山古零交界的镇圩乡、西燕镇的寨鹿村及与忻城县交界的塘红镇、乔贤镇之道公,与马山、忻城的道公在师承上有千丝万缕的联系,而与宾阳临近的师公,则在神灵谱系、仪式过程上较为一致。

由此可见,仪式专家分布及其扮演角色的不一,是我们观察上林文化地景的重要角度。在西燕镇以南讲“壮”的地区,人们普遍认为,只有讲“蛮”的地方才会做斋,做斋是道公的仪式。例如西燕师公班掌坛师傅李永香就对笔者说,西燕地方在历史上只做过一次斋,大概是民国的时候,迄今再也没做过。而镇圩古登道公蓝继龙则对笔者说,做斋是古登村十三个村民小组共同的约定,每三年一次。做斋是一个很大的仪式,其中需要用到很多的科仪书,师公根本没有这套书,没法开展。所以他补充说,你们“壮人”的师公没有那么多科书,只会在土地庙前做社,一个晚上就可以做完了,简单的很。

对于仪式专家而言,他们对彼此的仪式都有一定看法。但对于普通人而言,由于婚姻等人际往来,人们也不断在自己的生活实践中确认着这种局内观察模式下的仪式分类。西燕镇江卢村内韦庄一位覃姓村民,曾将他回到镇圩外婆家参加斋会的情况描述了一番:

(镇圩)那边的人是很重人情的,虽然我的母亲去世几十年了,但是我大舅一遇到做斋,都会打电话来叫我回去跟他们过。做斋对他们来说很重要,亲朋好友都回来,每家每户都摆上好几桌饭菜迎宾。他们村里几乎每家都到庙堂前摆台祭祀祖先。我去了之后先是到庙堂祭拜神灵,然后跟着我大舅去他们的祖先灵位祭拜,晚上就回到他们家吃饭,那种在庙堂的气氛有点阴森恐怖,但是回到家却是像过年一样热闹。我听说有些村还从南宁请歌舞团来表演,更加热闹。我想也只有他们“蛮人”才这样讲究了,我们哪有那么重视。*被访谈人:覃永壮;访谈人:覃延佳;访谈时间:2013年12月6日;访谈地点:广西上林县西燕镇江卢村内韦庄。

上述言论应该说是当地人自我文化冲击的一种表述,而他所去的镇圩乡,当地村民也认为他们在这方面比“壮人”讲究的多。他们觉得自己在亲朋好友的感情上更加重视,而“壮人”就没有这种亲情感。从镇圩嫁到西燕来的韦姓妇女对笔者说:“你们这些壮人太薄情,不像我们那边的人,都很重视亲情。而且你们也不怎么懂礼数,上次我家有丧事,我们这边亲戚过去参加,什么礼数都不懂,就干愣着站在那里看,要不是我娘家人引导,非闹出笑话不可。”*被访谈人:韦雪梅;访谈人:覃延佳;访谈时间:2013年12月10日;访谈地点:广西上林县西燕镇西燕街。

如前所述,笔者外婆家是马山县古零镇的三甲村,自小其实都处在类似前述村民的“文化冲击”之中。我接触到那边的仪式主要在我舅舅家。一次是外婆去世后做“化衣”,一次是舅舅家建新房做“填土”“开光”等仪式。这些仪式无一例外都是请临近村的道公来主持。当然,这些都是十几年前的事情,那时候我根本不知道有什么仪式之说,只懂得他们的做法跟我日常生活中所见的师公做法不太一样,穿的衣服也不同。

如今看来,这种文化面貌的区分,其本质是由仪式专家提供的服务及程式不一造成的。因此,我们可以看出,道公在讲“蛮”地区的绝对主导地位及师公在讲“壮”地区的主导地位,使得“蛮”人的仪式传统与“壮”人的仪式传统产生了较大差别。随着历史的演进,这种仪式的类分,外化为族群的一种标签,让我们看出不同地区间文化面貌的多元性。

四、仪式流动与“蛮”区文化形象的转变

(一)谁的仪式是“正宗”的?

仪式传统的“正统性”是仪式专家非常看重的一个方面,上林县的师公与道公亦不例外。就目前的观察看,谁是上林县较为“正宗”的仪式专家,一直都是颇具争议的话题。总体而言,上林县内的道公和师公都比较强调自身仪式的正统性。其中,道公认为自身的仪式正统性主要体现在大量科仪书的使用上。师公认为自己的仪式“正统性”不仅体现在师承上,同时也体现在他们在各种动“武”仪式的实践上。而在师公内部,不同地方的师公班都视自己的仪式最为“正宗”。比如镇圩乡古登村的师公班就认为,他们的祖师虽然是从西燕镇来的,但是西燕镇的师公在仪式传承上已经越来越偏离祖师轨迹,只有他们继承了祖师传承的全部,其缘由是他们保留了大部分的仪式文本和文字式样。

相较而言,西燕以南的大丰、明亮、巷贤等地师公就被西燕、镇圩等地的师公视为乌合之众,认为他们不仅遗失了大量的仪式文本,而且在仪式过程和仪式实践目的上已经出现大的偏差。而大丰等地的师公则认为,西燕、镇圩等地的师公受道公的影响太大,有的甚至失去了师公的主导性地位,故大为不屑。

大部分的师公班皆认为能使用道教科仪书进行超度,是正宗师公的重要要素。但与此同时,他们也强调行仪过程中的仪式完整性。不过,到底谁才是当地最“正宗”的仪式专家,并不是道公和师公们说了算,而是掌握在需要仪式的各地人群手中。

当地人对于何为“正宗”的师公和道公,抱持不一样的认知。明亮、巷贤、大丰等在前述被官府视为开化较早的地方,对本地师公大都不屑,认为他们只会骗钱,却没有老实做法事,对仪式文本、行仪过程都是一知半解,仪式效果一般。在他们看来,身处西燕、镇圩等地的师公在行仪过程中比较认真,而且超度法事的程序也比较繁琐,因此遇到意外死亡等特殊丧葬事宜,他们往往来西燕和镇圩请师公前去超度。

西燕镇的李永香师公班、雷桂丰师公班和镇圩古登村的蓝天杰道公班是时常被请到大丰、明亮、巷贤等地开展丧葬、做社等仪式的仪式人员。当地人对他们的认知各有不同,雷桂丰师公班之所以受欢迎,是因为他们有上刀山下火海的仪式环节,当地人认为具备这样神力的师公是法术高强的,因此乐意请之。而古登蓝天杰道公班之所以经常受邀,则是因为他们懂得一整套利用科仪书超度的程式,而且他们比师公好的地方在于只会专心超度,不会像师公一样向主人家索要钱财。

(二)仪式流动与“蛮”区文化形象的转变

在以上形象的促动下,我们不难发现,近十余年来,位于镇圩、西燕等地的师公、道公常被视为“正宗”的仪式专家而被延请至大丰等地一带开展仪式活动。一般而言,师公与道公的活动范围都是相对固定的,大致不会超过一至两个行政村。但是大丰、明亮及巷贤等地热衷于延请镇圩、西燕等“蛮”区的师公与道公,主要出于两大诉求:

其一,仪式的有效性。以做社及丧葬仪式为例,大丰镇三联村的云陆村自2009至2011年三年间,一直延请西燕镇东敢村的雷桂丰师公班前来开展做社仪式。之所以如此,有两大原因。一是他们在2009年第一次做社的时候,延请的是本地师公,但是村中却连遭横祸,多人死于非命,使得他们怀疑本地师公所进行仪式的有效性。于是有人去调查,发现那些行仪的师公当中有部分是吃狗肉的。当地人都知道,按照师公的禁忌,吃狗肉是会导致法术失灵的,所以村人对此极为痛恨。二是他们村中有一个妇女是从东敢村嫁过来的,听闻娘家的师公法术厉害,于是建议从东敢村请师公前来做社。雷桂丰师公班与当地师公最为不同的地方有两个方面:一是他们会做上刀山下火海仪式,二是他们会做踩花灯仪式。这两个仪式,前者是从马山县的道公学来的,后者是跟西燕镇岜独村的道公们学来的。尽管如此,外人并不知情,很多人还对他们另眼相看。而且雷桂丰既是师公又是村干部,明白放长线钓大鱼的道理。因此,作为掌坛师父,他强令师公班成员不得肆意索要钱财,因此口碑颇佳。是故,在第一次合作愉快之后,云陆村连续三年邀请他们进行做社仪式,雷桂丰师公班也借势在三联一带地区站稳了脚跟。*被访谈人:雷桂丰;访谈人:覃延佳;访谈时间:2011年10月23日;访谈地点:广西上林县大丰镇三联村云陆庄。

仪式的有效性不仅对社区仪式极为重要,对普通人家也非常重要。2014年7月,明亮镇一户普通人家一位30岁的男性在广东打工时被工友谋杀了,留下刚满一岁的儿子和一家老小。主人家在请当地师公做完丧葬仪式后,家中依旧不安宁,诸多不顺。于是家人便到西燕镇江卢村有名的仙婆家询问事情缘由。仙婆告诉事主说,他们做的丧葬法事没有把亡灵送走,而且亡灵是被谋杀的,心有不甘,且留恋家中妻小,所以冤魂不散,需要重新超度。该家人知道仙婆的儿子是西燕镇当地师公,于是就顺便请他们前往明亮镇家中进行二次超度。

根据师公覃永禅介绍,当日他在“除灵、催灵”的环节,打筶子死活打不出。于是他突然想起,肯定是死者放不下刚满周岁的孩子,不为所动,于是他让事主将孩子带到仪式现场,当着灵位对死者亡灵一边说“而今你的小孩已经到场,你也该到你的世界去了”,一边扬起筶子丢向空中,筶子应声落地,两半齐开,仪式顺利完成。当地人看在眼里,一位年轻人在覃永禅休息期间对他说:“我从来不相信迷信,今晚你的行动让我相信一回了。”仪式结束后,事主照例询问其他仙婆仪式是否成功,得到了肯定的答案。覃永禅所在的李永香师公班也由此在当地有了一定口碑,时常被请过去做仪式。*被访谈人:覃永禅;访谈人:覃延佳;访谈时间:2016年10月3日;访谈地点:广西上林县江卢村内韦庄。

除了仪式的有效性之外,当地人还相当看重仪式的花销问题。一般而言,目前一场仪式的花销,除了置办各种必备物资和款待来宾之外,最主要的就是付给仪式人员的“经钱”。大丰、明亮、巷贤等地的师公不仅简化仪式,而且增加了很多索要钱财的环节,使得当地人日渐生厌。在他们看来,除了仪式的有效性之外,如何尽可能地节约花销是很重要的。正好镇圩、西燕等地的道公和师公在这方面比较自觉,较好的恪守戒度之时所强调的“不索财”禁律。因此,只要他们有机会展示自己的仪式,就会受到更多人的欢迎。

总体而言,目前上林县境内的仪式流动呈现出日渐频繁的趋向。越来越多的事主喜欢到“蛮”区请师公和道公前去开展仪式,而本地师公则面临越来越尴尬的局面。在这种仪式流动的背后,是“蛮”区仪式文化形象的转变。在传统时期,这些地带被视为最没有“文化”的地方,至少科举时代从未出过一个文人,人们识字率也很低,民国时期的师公多出钱或米请人代抄科仪书和唱本。但是进入现代社会以后,他们的身份发生了极大转变。首先,科举的废除及新式教育的推行促使区域间的文化发展差距日渐缩小;其次,新中国成立后,民族政策的推行不仅制造了身份上的统一性(无论是讲“壮”的还是讲“蛮”的都北划归为壮族),同时也制造了民族文化新的正统性。再者,在非物质文化遗产的推动下,身处交通较闭塞地区的师公、道公成为地方壮族传统文化的代言人,例如雷桂丰师公就被县文体局打造为当地的文化名片,时常受邀参加各种文艺演出。由此,本来属于落后地区的“蛮”区,由于保留了较完整的风俗习惯和仪式传统,却拥有了更多文化代言权。因此,无论官方还是民间,都视该地的仪式人员为新的文化代表,由此在促进仪式流动的同时也推动了“蛮”区文化形象的转变。

四、结 语

如何讨论边缘地区人群的族群分类及其意义体系,一直是学人探讨的重要话题。前述张兆和之文章将王明珂的研究总结为“同化模式”,将斯科特的研究视为“逃遁模式”,并指出两者之间尚有更为复杂的互动模式存在。他强调他者身份的塑造是一个多元复杂的系统,人们在通过挪用或攀附族群身份的同时却更好地保留了自身的族群身份特殊性。*张兆和:《在逃遁与攀附之间:中国西南苗族身份认同与他者政治》,纳日碧力戈、杨正文、彭文斌主编:《西南地区多民族和谐共生关系研究论文集》,贵州大学出版社,2012年。本文所提供的案例,虽然与张氏甚至前述几位学人所做的论说方向略有不同,但还是强调地方人群分类中的多种因素是互相影响的。

透过以上简短的分析,我们不难看出,唐宋以来的文本制造与国家意识形态推进,将上林固化为猺僮杂处的“蛮区”形象。与此同时,生活于斯的人们也通过语言、风俗和经济状况等方面来区分彼此的“蛮”化程度,“蛮”的话语体系是当地人“历史心性”的一种体现。但师公仪式的流动,却成为这种族群分类体系中的一大变量。有清一代,师公作为地方的文化展演者,构成“蛮”区里的核心文化阶层,从而促使其仪式传统得以传承。1950年代以来的民族政策,则赋予师公仪式成为壮族传统文化的重要标志之一。如此一来,“蛮区”师公所扮演的文化正宗形象被民间所吸收。前述所见之仪式流动,呈现了民间文化的反向传播。这样的现象,促使我们看到“壮”与“蛮”之间的话语日渐模糊。由此我们可以看出,师公仪式与文本促使地方族群身份发生了翻天覆地的变化。

现如今,“蛮”区之人在语言、风俗习惯上依旧,但是人们对他们“蛮”之形象的认知却已大大降低。这不仅因为经济发展水平上的日趋相近,更与地方文化流动息息相关。如果说帝制中国时期,这些仪式传统扮演了地方族群进入大一统中国文化的重要推动力,那么在当下的生活中,他们又无意中成为地方族群身份转化的重要推手之一。在这背后,地方仪式专家之仪式与仪式文本对文字的运用起到了关键作用。

[责任编辑 王加华]

覃延佳,云南大学西南边疆少数民族研究中心讲师,云南大学民族学博士后流动站研究人员(云南昆明 650091)。

本文系教育部人文社会科学基金青年项目“仪式传统与国家认同:桂中师公文化的历史人类学研究”(项目编号:13YJC850015)的阶段性成果。