动态心电图导联系统的前世今生

2017-09-12杨静刘鸣

杨静 刘鸣

动态心电图导联系统的前世今生

杨静 刘鸣

动态心电图导联系统是动态心电图的重要组成部分,是动态心电图图形采集和分析的基础。本文详细介绍了动态心电图的发明以及导联系统的发展过程,包括每个导联系统的发展背景、电极贴放位置、临床应用范围以及优缺点,并提出了动态心电图导联系统的发展前景。

动态心电图;导联系统;应用

动态心电图是美国物理学家Norman J. Holter于1957年发明的,简称为Holter,现在统称为动态心电图(ambulatory electrocardiography,AECG)。AECG是心电学史上一次划时代的革命,大大提高了心电图的临床应用价值,也提高了心血管疾病的诊断水平。

AECG包括记录系统、回放分析系统以及打印系统。记录系统中的导联系统关系到心电图波形的采集,十分重要。参照常规心电图导联的体表定位,在与常规心电图各导联相应或相似的体表位置贴附电极,并以导线将电极与记录器的心电信号输入通道相连接,采用AECG监测技术,同步、连续记录24 h及更长时间三通道或更多通道的心电信号,获得三通道或更多通道的AECG[1]。目前AECG应用的导联系统有双极三通道导联系统,12通道导联系统以及18通道导联系统,其记录分析技术也趋于完善,已广泛应用于临床,现对AECG的导联系统做一综述。

1 双极3通道导联系统

1961年AECG只有一个监测导联,1976年发展到了二通道实时监测,至20世纪80年代,发展为三个通道实时监测,称为三导联AECG。三导联AECG由5条或者7条导线形成三个双极导联和一个无关电极组成。为区分各通道双极导联及无关电极,现采用国际标准的AECG电极颜色编码(表1)。

7条导线的双极三通道导联系统电极位置:CM1导联(模拟V1导联)正极位于V1位置,负极位于左锁骨下窝中外1/3处;CM2/CM3导联(模拟V2/V3导联)正极位于V2/V3位置,负极位于右锁骨下窝中外1/3处或胸骨柄右缘;CM5导联(模拟V5导联)正极位于V5位置,负极位于右锁骨窝中外1/3处或胸骨柄右缘;MaVF导联(模拟aVF导联)正极位于左腋前线第9~10肋间,负极位于胸骨柄[2](图1)。

表1 7条导线的动态心电图电极颜色编码

随着该项技术越来越广泛的应用,为提升患者的舒适性从而提高检查依从性,技术人员通过共用负极的方式,将7根导线简化为5根导线。5条导线组成的双极三通道导联系统电极贴放位置:CM1导联(模拟V1导联)正极位于胸骨下段第4肋间水平(近似于V1位置),负极位于胸骨柄;CM2导联(模拟V2导联)正极位于V2位置,位于胸骨柄;CM5导联(模拟V5导联)正极位于V5位置,负极位于胸骨柄;CC5导联正极位于V5位置,负极位于V5R位置;MaVF导联(模拟aVF导联)正极位于左腋前线第9~10肋间,负极位于右锁骨下窝中外1/3处;MⅡ导联(模拟Ⅱ导联)正极位于左腋前线第9~10肋间,负极位于胸骨柄。5条导线中的两条正极和两条负极导线分别配对组成上述各双极导联,无关电极通常置于胸骨下段或V5R位置(图2)。

图1 7条导线组成的双极三通道导联系统电极位置

图2 5条导线组成双极三通道导联系统电极位置

由于5导线三通道的共用负极(电极)受干扰时易导致两个甚至三个导联同时受到干扰,较难得到清晰波形,因此人们仍常规使用7导线三导联系统。

上述各导联中,最常用的是CM1、CM5、CMaVF导联。其中CM1能清楚显示P波,有利于心律失常的定位、定性诊断,并能显示右束支阻滞或左束支阻滞的QRS波图形特征;CM5导联记录的QRS波振幅最大,对ST段下移最为敏感,是检出心肌缺血最敏感的导联[1];CMaVF导联能显示右冠或左回旋支血管病变引起的ST段抬高、压低,如果同时伴有CM5导联ST段的对应下移,则有助于冠状动脉痉挛或变异型心绞痛的诊断[3]。

三导联AECG由于所用电极较少,患者容易接受且基本能达到临床要求,因此仍被广泛使用。但其导联数较少,往往不能全面反映心电信息,使其应用存在一定局限性。1992年Sharp等[4]在对心绞痛患者进行12导联心电图和三导联AECG比较时发现,在心电图有ST段下移的患者中,三导联AECG仅有37.1%的检出率,且不能对心肌缺血进行定位诊断。同时在心律失常的诊断方面与12导联相比缺少了Ⅱ导联和aVF导联,不利于心律失常的定性和定位,使得三导联AECG的使用仍有限制。因此,三导联系统一般可用于健康体检者、年轻的或症状较轻的患者、术后创伤较大可供电极贴放位置较少的患者,以及胸廓较小的婴幼儿等。

2 EASI正交导联系统

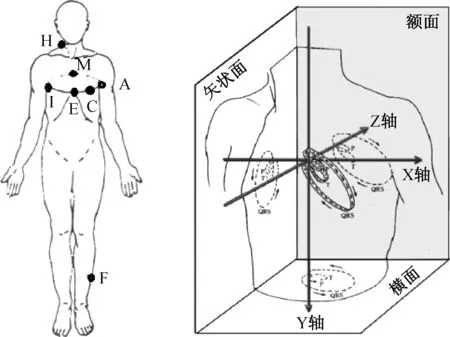

1956年,FRANK设计出了校正导联系统,采用7个电极构成X、Y、Z导联轴,用心电向量在X、Y、Z轴上的投影获得正交导联心电图[5]。其胸部放置5个电极,平胸骨下缘第五肋间,其中E点:前正中线,M点:背部正中线,I点:右腋中线,A点:左腋中线,C点:E与A的中点,F点:左足部,H点:右后颈处。电极A、C与电极I组成X导联轴,方向从右向左,反映心脏水平面的心电信息;电极M、F与H组成Y导联轴,方向由上向下,反映额面的心电信息;电极C、E、I、A与M联合共同组成导联轴,方向由从前向后,反映矢状面心电信息(图3)。

图3 Frank导联电极贴放位置及心电向量环三个正交面投影

1988年在Frank导联基础上,基于心电向量和电偶学说理论,在记录3导联后推导出12导联系统。该导联系统保留了Frank导联中的E、A、I三个电极,增加了胸骨柄处的S电极,故命名为EASI导联系统,它记录E-S、A-S、A-I三个双极导联心电图,通过运算原理推导出12导联心电图。

在应用方面已有资料证明EASI导联系统对复杂心律失常及心肌缺血等有较理想检出率[6]。其电极数目较少,节省成本且患者舒适度高,位置明确易固定,干扰少(肌电、胸毛、女性乳房下垂等影响),同时不影响心脏听诊、超声检查及除颤等诊治。

尽管EASI导联系统在应用方面有较多优势,但国内应用较少技术尚不完善,未与常规心电图进行长期大量系统的比较,同时是否能进行QT离散度、初筛睡眠呼吸暂停综合征等还有待于我们进一步研究。

3 12导联系统

常规12导联采用Einthoven-Wilson体系,其电极由4个肢体导联和6个胸导联组成,由于肢体导联位于四肢手腕和脚踝附近,因此该导联系统无法应用到AECG检查中。1966年Mason和Likar提出改良型12导联系统即Mason-Likar导联系统,将安放在肢体的电极移置胸腹部,有效减少了四肢活动引起的干扰且与常规心电图相关性好。其中,将常规12导联体系的Ⅰ、Ⅱ 、Ⅲ标准导联以及单极肢体导联aVR、aVL、aVF依次改为RA(右锁骨中线第2肋间),LA(左锁骨中线第2肋间),LL(左锁骨中线第7肋缘),RL(右锁骨中线第7肋缘),反映额面心电活动;CM1~CM6安放位置同常规心电图胸导联V1~V6,反映横面心电活动(图4)。

图4 12导联动态心电图电极贴放位置

在临床应用方面,12导联AECG稳定性好,抗干扰能力强,现在临床已广泛应用。可用于诊断:① 各类停搏,包括窦性、房性、交界性及全心停搏。② 各类早搏并对早搏进行定位,包括房性早搏、室性早搏、交界性早搏。已有研究选取了明确诊断有频发单源室性早搏患者,分别行心电图及AECG,分析室性早搏其QRS波群形态并对起源部位进行定位,结果显示两者对室早定位一致性较高,符合率达100%,将心电图和AECG的定位结果与EPT相比,起源于右室流出道的室性早搏体表定位与EPT的符合率达96%,而起源于左室流出道的室性早搏符合率为75%[7]。因此其对室性早搏的定位是准确且可信的。③ 各类心动过速,包括窦性心动过速、房性心动过速、室性心动过速;④ 房扑、房颤;⑤ 传导阻滞,包括房内阻滞、窦房阻滞、房室阻滞、束支阻滞;⑥ 冠心病心肌缺血的诊断与评价;⑦ 诊断心肌梗死并定位;⑧ 评价抗心律失常药物;⑨ 评定心脏起搏器的功能;⑩ 精确测量QT间期离散程度;进行心率变异性分析[8-9]。近年来随着新的分析软件的开发和存储容器的扩大,以及窦性心律震荡(HRT)、T波电交替(TWA)、初筛睡眠呼吸暂停综合征等新技术的融入,使12导联AECG的功能进一步扩展和完善。

尽管12导联AECG现已被广泛应用,但其仍然存在诸多问题。与常规12导联心电图相比仍存在波形、电轴的改变[10]。2009年指南提出,通过躯干电极记录的心电图并不等于常规心电图,不能与通过序列比较的常规心电图交换使用[11]。目前对AECG的诊断尚无公认标准,因Mason-Likar改良导联主要是影响QRS波振幅[12],故除了涉及振幅的标准外,其余诊断仍主要参照12导联心电图的各项指标进行。因此AECG的诊断应制定统一的标准、规范,以减少误差。

4 18导联系统

近年来9电极正交转换18导联AECG已投入临床。18导联系统以经典的Frank导联体系为基础,以心电二次投影理论为依据,对其导联轴转向角度根据需要进行一系列校正。与常规18导联系统相比,电极数目减少,提高了患者的舒适度。其电极贴放放置如下:肢体导联,红色电极位于右锁骨下,黄色电极位于左锁骨下,黑色电极位于右腋前线与肋缘交点上,绿色电极位于左腋前线与肋缘交点上,胸前导联,灰色电极位于胸骨左缘第4肋间,紫色电极位于胸骨右缘第4肋间,棕色电极位于左腋前线与12导V4水平,蓝色电极位于右腋前线与12导V4R水平,后背电极被色电极位于脊柱左侧平V4位置。

在临床应用方面,18导联系统在12导联基础上记录了V3R~V5R和V7和V9导联,涵盖了包含左右房室心肌全面心电活动检测。通过运用18导联心电图同步分析,可以了解心脏各部位的心电活动,尤其是全面了解不同部位室壁的缺血性心电图改变。可以有效检测到常规12导联难以检查的左室正后壁和右心室情况,对这些部位心肌出现的缺血、损伤甚至坏死样心电图改变的检测有着特别意义。基本解决了左心室正后壁和右心室心肌由于缺血、损伤、坏死等原因引起的AECG改变的长时间同步监测难的问题。当然,18导联系统也同时面临着技术尚不完善,缺少严格的对照实验,仪器在一些特殊环境中如磁场、静电、地线、导联线、患者呼吸干扰等因素影响下转换图形的准确性并不可靠等诸多问题有待于我们进一步解决。

5 动态心电图导联系统的发展前景

目前临床最为广泛使用的仍是Mason-Likar改良导联系统,与常规心电图图形符合率最高,但电极数目较多,患者舒适度较差。

2015年,有学者利用数学模型揭示心电向量投影的本质及导联转换的原理,为常规导联的简化提供了理论依据[13]。其建立了标准导联心电图的数学模型,认为标准导联的投影轴是爱氏三角的三边按照平行四边形法则,可以得到Ⅲ=Ⅱ-Ⅰ。投影轴之间的向量运算就是导联转换,导联转换可以由已知导联推导出位置导联。因此常规12导联中,除Ⅲ=Ⅱ-Ⅰ之外,三个加压单极肢体导联也可由Ⅰ、Ⅱ导联转换而来,即aVR=-1/2(Ⅰ+Ⅱ),aVL=Ⅰ-1/2 Ⅱ,aVF=Ⅱ-1/2 Ⅰ。由此,12导联可以进一步简化为三点监测,6导输出。胸前6导也可以简化为以V1、V2为原始导联,进一步推算出其余四导联。因此我们认为由2+6=8可进一步推算出18导联系统。此理论也可应用于AECG中,从而不仅节约了心电图机成本,提高患者检测舒适度和依从性,也极大地压缩了原始数据,从而对动态心电数据的存储与远程传输有重要的理论意义与实用价值。

AECG对复杂疑难的心律失常是必要的诊断工具,将其监测技术规范化、标准化并广泛地加以应用,可为临床提供可靠的资料和诊断线索,帮助临床更好地诊断治疗,对心血管病实现早预防、早发现、早干预有重要意义。其导联系统的发展与获得心电图形的准确性息息相关,因此如何简化电极提高患者舒适度并且获得清晰、准确的图形尚需我们进一步努力。

[1] 张开滋,王红宇,肖传实,等.临床动态心电图学[M].北京:中国医药科技出版社,2005:3.

[2] 郭继鸿,张海澄.动态心电图最新进展[M].北京:北京大学医学出版社,2005:275.

[3] 尹彦琳.动态心电图的规范化[J].江苏实用心电学杂志,2013, 22(3):634-642.

[4] Sharp SD, Mason JW, Bray B.Comparison of ST depression recorded by Holter monitors and 12-ead ECGs during coronary angiography and exercise testing[J].J Electrocardiol, 1992, 25(4):323-331.

[5] 郭继鸿.EASI导联衍生12导联的原理[J].临床心电学杂志,2008,17(3):163-167.

[6] Drew BJ, Adams MG, Pelter MM,et al. Comparison of standard and derived 12-ead electrocardiograms for diagnosisof coronary angioplasty-induced myocardial ischemia[J].Am J Cardiol,1997,79(5):639-644.

[7] 刘鸣,汪宏.动态心电图判断室性早搏起源部位的分析[J].中国心血管病研究,2012,10(5):370-372.

[8] 郭继鸿,张萍.动态心电图学[M].北京:人民卫生出版社,2003:7.

[9] Dower GE, Yakush A, Nazzal SB, et al. Deriving the 12-ead electrocardiogram from four (EASI) electrodes[J].J Electorcardiol,1988,21(Suppl)S182-S187.

[10] Jowett NI,Turner AM, Cole A, et al.Modified electrode placement must be recorded when performing 12-lead electrocardiograms[J].Postgrad Med J,2005,81 (952):122 -125.

[11] 中国心电学会,中国心律学会编译.心电图标准化和解析的建议与临床应用[M]北京:中国环境科出版社,2009:49.

[12] Eugene Braunwald.心脏病学:心血管内科教科书[M]. 陈灏珠译.7版.北京:人民卫生出版社,2007:148-149.

[13] 景永明,向晋涛.数学模型揭示心电向量投影的本质及导联转换的原理[J].中国心脏起搏与心电生理杂志,2015,29(3):189-195.

Developmentofambulatoryelectrocardiographicleadsystem

YangJing,LiuMing

(Cardiac-pulmonary Function Testing Center, Wuhan Asia Heart Hospital, Wuhan Hubei 430022, China)

Lead system is an important part of ambulatory electrocardiography(AECG), which lays the foundation for collecting and analyzing AECG graphs. This paper introduces the invention of AECG and the development of lead system in details, including the development background, electrode placement, clinical application, advantages and disadvantages of each type of lead system, and finally the prospects for development.

ambulatory electrocardiography; lead system; application

430022 湖北 武汉,武汉亚洲心脏病医院心肺功能检测中心

杨静,主治医师,主要从事心电诊断学研究。

刘鸣,E-mail:278009820@qq.com

R541.71;R540.41

A

2095-9354(2017)04-0263-04

10.13308/j.issn.2095-9354.2017.04.006

2017-06-09) (本文编辑:郭欣)