陕西西安富力赛高城市广场汉墓发掘简报

2017-09-12陕西省考古研究院

陕西省考古研究院

富力赛高城市广场位于西安市龙首原北端,北距渭水7公里,西距西汉长安城的宣平门遗址约3公里,今张家堡广场西南部(图一)。2011年7至12月,陕西省考古研究院对在此发现的古墓葬进行了考古发掘,共发掘墓葬33座(图二)。在这片区域的中心是一座甲字形大墓,编号为M14,该墓的四周设有兆沟,兆沟内外分布汉代墓葬31座以及时代无法断定的古墓葬1座。出土各类文物100余件,铜钱300多枚。除M14另作叙述外,现对其余的30座墓葬发掘出土情况简报如下:

一、墓葬形制

(一)土坑墓。共4座,包括M4、M6、M12、M24。除M24有少量出土物外余皆无出土物。

图一 墓葬地理位置示意图

M24 位于发掘区的西南部,东邻M26、M27。因施工取土,墓口上部遭到破坏,原始开口层位不详,打破生土层,方向355°。平面形状呈长方形,竖穴土坑,墓壁斜收,口大底小,底部平整。在墓室的西北角有一直径约0.43~0.5米的椭圆形盗洞,直至墓室底部。墓口南北长4.4、宽2.8、底部南北长4、宽2.4、深1.8米(图三)。内填较硬的黄灰色五花土,包含有螺壳及少量残陶片等物。由于该墓盗扰严重,葬具、葬式不明,在填土中仅有零星的人骨残渣。随葬品位于墓室西南角,随葬有残铜镜1件、铜钱7枚。

图二 墓葬分布图

(二)土洞墓。共15座,竖穴墓道土洞墓 14座,编号分别为 M1、M2、M3、M5、M7、M8、M9、M13、M17、18、M20、M27、M29、M33,斜坡道土洞墓仅1座,编号为M23。以M1、M17、M33为例介绍如下:

1.M1 位于发掘区的东南角,东邻M8,因施工取土,墓口上部遭到毁坏,开口层位不清,墓口距地表不明。该墓座北朝南,方向190°。为“甲”字形竖穴土洞墓,由墓道、封门和墓室三部分组成,全长5.4米(图四)。

墓道位于墓室南端,平面呈梯形,竖穴土坑,墓壁较直,底部平坦。南北长2.2、北宽1、南宽0.9、深2.9米。内填疏松的五花土,包含有黄土块、螺壳、残陶片等物。封门无存,结构不详。墓室平面呈长方形,土洞式,拱形顶,现已坍塌,两壁笔直规整,底部平坦。进深3.2、宽1.54、高1.2米。室内因长期水浸,淤满花杂的灰黄色土,葬具不清,葬式不详。包含有草木灰、人骨残渣及陶器残片等物。随葬有灶1组、釜1件、罐3件,铜钱11枚。

2.M17 因施工取土,墓口上部遭到破坏,开口层位不清,打破生土层,墓口距地表不明。该墓座北朝南,方向185°。为竖穴土洞墓,由墓道、封门和墓室三部分组成,全长5.48米(图五)。墓道位于墓室南端,平面呈长方形,竖穴土坑,周壁较直,底部平整。南北长2.5、东西宽0.65、现深4.3米。内填疏松的黄灰色五花土,包含有螺壳、残陶片等物。封门无存,形制结构不详。墓室平面略呈梯形,南宽北窄,为土洞式,拱形顶,墓壁较直,底部平整。进深2.98、宽1.5~1.56、高0.9米。内淤积较硬的灰黄色土,包含有木灰和残陶片等物。由于盗扰严重,该墓葬具应为一木棺,现已朽为灰状。在墓室仅残留零星人骨碎块,葬式不明。随葬品主要放置于墓室南端东西两侧,随葬有陶仓4件、陶罐3件、陶盆2件、陶壶2件,在墓室北部出有耳珰2件、口唅1件、铜镜1枚、五铢铜钱12枚。

3.M33 因施工取土,墓口上部被破坏,开口层位不清,打破生土层,墓口距地表不明。该墓座东朝西,方向272°。为“甲”字形竖穴土洞墓,由墓道、封门、墓室三部分组成,全长7.9米(图六)。墓道位于墓室西端,平面呈梯形,竖穴土圹,口大底小,周壁较直,底部平整。东西长2.4、口部西宽1.3、东宽1.4、底部西宽1.1、东宽1.2、现深3米。内填松软的黄灰色五花土。封门无存,结构不清。墓室平面呈长方形,为土洞式,拱形顶,两壁壁较直,底部平整,进深3.5、宽1.7、高1.4米。在墓室后部设有一长2.6米的棺床高于墓室地面0.2米,棺床南侧残留有棺木灰迹,结构不清,内残留有零星人骨碎块,葬式不明。另外,在墓室北壁与棺床相接处有一方形壁龛,拱形顶。进深0.2、宽0.5、高0.46米。室内均淤积较硬的灰黄色土,包含灰土点和残陶片等物。随葬有陶灶1组、陶壶1件、盒盖1件、骨衔镳1件,均放置于木棺北侧偏西。

(三)砖室墓,共13座。包括M10~11、M15~16、M19、M21~22、M25~26 以 M10、M19、M22为例说明。

1.M10 因施工取土,墓口上部被破坏,开口层位不清,墓口距地表不详。该墓坐北朝南,方向180°。为竖穴墓道砖室券顶墓,由墓道、封门和墓室三部分组成,全长6.74米。墓道位于墓室南端,平面呈略呈梯形,竖穴土圹,南窄北宽,两壁竖直,底部较平。南北长2.3、南宽0.84、北宽0.98、现深1.9米。内填较为松软的五花土。封门无存,在封门处有一直径约0.5米的圆形盗洞通入墓室。墓室平面呈长方形,砖室,拱形券顶,从0.9米处开始起拱,现顶部已坍塌,两壁笔直规整,以顺砖错缝平砌而成,墓底平整,为东西向顺砖错缝平铺而就。进深4.1、宽1.88、残高1.12米。室内淤积较硬的黄灰色土。根据室内出土铁棺钉判断,该墓葬具应为一木棺,现木棺已朽,仅残存零星人骨残渣,葬式不详。在墓室靠东壁处随葬有仓5件、钫1件、鼎1件、盒2件、盆1件、樽1件、饼1件,墓室南端出土铜钱3枚(图七)。

图三 M24平、剖面图

2.M19 因施工取土,墓口被破坏,开口层位不清,打破M14及生土层。墓口距地表不详。该墓座西向东,方向165°。为竖穴墓道砖室券顶墓,由墓道、封门和墓室三部分组成,全长6.7米。墓道位于墓室西端,平面呈长方形,竖穴土坑,两壁较直,底部平坦。东西长2.3、南北宽0.8、现深2.3米。内填松软的黄灰色五花土。封门为条砖封堵,以顺砖错缝平砌而成。宽0.8、高1.6米。墓室平面呈长方形,砖室,拱形券顶,从1米处开始起拱,墓壁较直,以顺砖错缝平砌,底部平整,以东西向条砖错缝铺就。进深4、宽1.74、高1.6米。室内淤积较硬的灰黄色土,包含有残陶片和草木灰等物。在墓室的中部有一长0.52、宽0.32米的长方形盗洞,直至墓底。根据该墓出土有铁棺钉数枚可知葬具应为一木棺,现已朽为灰状,结构不清,在墓室内残存有零星的人骨残块,葬式不详。随葬有陶釜1件、砚板1件、五铢铜钱6枚,均位于墓室后半部(图八)。

图四 M1平、剖面图

图五 M17平、剖面图

3.M22 位于发掘区的南部,北邻M11。因施工取土,墓口上部被破坏,开口层位不清,打破生土层,墓口距地表不明。该墓座西向东,方向110°。为“甲”字形斜坡道砖室墓,由墓道、封门和墓室三部分组成,全长7.2米。墓道位于墓室东端,平面呈梯形,东宽西窄,两壁较直,底部为斜坡道。东西残长2.8、东宽0.9、西宽1.06、深1.7米。 内填松软的黄灰色五花土,包含有黄土块、残陶片和螺壳等物。封门条砖封堵,以顺砖错缝平砌而成。宽1.06、残高0.3米。在封门处有一直径约0.32米的圆形盗洞,直至墓室。墓室平面呈长方形,砖室,拱形券顶,从1.04米处开始起拱,墓壁笔直规整,以顺砖错缝平砌而成,墓底平坦,以南北向条砖错缝平铺而就。进深4.02、宽1.34、高1.54米。内淤积较硬的灰黄色土。因盗扰严重,葬具不清,葬式不详,仅在室内残留有零星的人骨碎块。随葬品大多出于墓室东半部,随葬有陶罐2件、陶盒1件、陶灶1件、蝉形口唅1件(图九)。

图六 M33平、剖面图

图七 M10平、剖面图

图八 M19平、剖面图

二、随葬器物

该墓地出土器物按质地可分为陶器、玉石器、骨器、铜器、铁器、钱币等。现分类加以介绍。

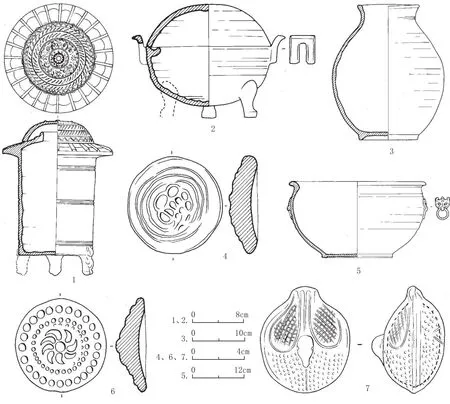

(一)陶器 共104件,分为泥质陶和釉陶。有罐、仓、壶、钫、鼎、盒、盆、奁、灶、釜、甑等。

1.泥质陶

罐 16件,根据形制可分为A、B、C三型。

A型 9件,可分为Aa、Ab两个亚型。

Aa型 4件。标本M1∶2,泥质灰陶,敞口,圆唇,沿面有一周凹槽,肩上划有两组凹弦纹,鼓腹斜收,底微凹。素面。口径8.8、腹径16.4、底径8、高15.5厘米(图一〇,6)。

Ab型 5件。

标本M1∶4,泥质灰陶,敛口,圆唇外卷,肩上饰有两周凹弦纹,鼓腹内收,下腹略呈反弧状,凹底。素面。口径8.8、腹径16、底径7.6、高15厘米(图一〇,7)。

B型 5件,可分为Ba、Bb型。

Ba型 3件。

标本M11∶2,泥质灰陶,敛口,圆唇,沿面有一周凹槽,肩上划有两周凹弦纹,鼓腹内收,平底。素面。口径8.4、腹径16.6、底径5.8、高13.4厘米(图一〇,3)。

Bb型 2件。

标本M15∶2,泥质灰陶,口微敞,方唇,唇面略内凹,肩上划有两道凹弦纹,鼓腹斜收,平底。器表有明显的横向刮修痕迹。素面。口径10.4、腹径22.2、底径12.4、高15.4厘米(图一〇,4)。

图九 M22平、剖面图

C型 2件,为Ca、Cb两个亚型。

Ca型 1件.

标本M21∶1,泥质灰陶,直口微敛,圆唇,肩部分别压印有网格纹和几何状三角纹,鼓腹斜收,下腹部略呈反弧状,底部微凹。口径7.8、腹径16.6、底径7.3、高12.6厘米(图一〇,1)。

Cb型 1件。

标本M21∶2,泥质灰陶,直口,圆唇,肩部饰有网格纹和几何状三角纹,折肩,下腹斜收,凹底。口径7.5、腹径16.3、底径7.5、高12.8厘米(图一〇,2)。

仓 17件,分为A型、B型、C型三型。

A型 5件。

标本M10∶8、11与M10∶9均为泥质陶,器形、彩绘纹饰相同。M10∶9,泥质灰陶,由盖和身两部分组成。盖呈覆钵状,敞口,窄平沿,其上模印有流云纹图案。仓身顶为小口,圆唇,肩微鼓,筒状腹,腹上饰有三组三周凸弦纹,平底,下附三兽形蹄足。肩上以朱彩绘有三等分弧三角纹、斜线纹、涡纹等图案,肩与腹交接处绘有一周倒三角纹,腹上部凸弦纹间亦以朱彩绘有三等分弧三角纹、斜线纹、涡纹等图案,下腹部凸弦纹间以朱彩绘有卷云纹图案,近器底一周以朱彩绘有倒三角纹,彩绘现大部分已脱落,漫漶不清。通高31、口径7.3、腹径16、足高5厘米(图一二,2)。标本M10∶10、12与M10∶9,彩绘纹饰相同,唯仓盖纹饰略有不同。M10∶12,仓盖呈伞状,敞口,窄平沿,顶部饰有一乳钉状钮和一环状凸棱,坡脊上模印有8道瓦棱(图一二,3)。

B型 8件。

标本M17∶1、2、4唯仓盖缺失外,尺寸、形状均与M17∶3基本相同。M17∶3,泥质灰陶,由盖和身两部分组成。盖呈伞状,敞口,窄平沿,顶上饰有一乳钉状纹和一圆环状凸棱,坡脊上模印有8道瓦棱。仓身顶为直口,圆唇,伞状斜肩,微有出檐,坡脊上饰有7道瓦棱,筒状腹,腹上饰有三组三道凸弦纹,平底,下附三兽形蹄足。腹部上端和下端分别以朱彩绘有两周倒三角纹,三组凸弦纹间以朱彩绘有上下两组横向线纹,横向线纹间以朱彩绘有四等分菱形纹、斜线纹、三角纹等图案,菱形纹上分别阴绘有9个圆点纹。通高33、口径7.6、腹径19、底径17.2、足高5厘米(图一二,4)。

图一〇 出土陶、釉陶器

C型 4件。

标本M26∶3,泥质灰陶,由盖和身两部分组成。盖呈伞状,敞口,平沿,其上饰五道凸弦纹,其间饰有乳钉纹、连珠纹、波浪纹、卷云纹、斜条纹、三角纹等。仓身顶部为伞状,有出檐,直口,窄平沿,坡脊模印有23道瓦棱,筒状腹,腹上饰有三组两道凹弦纹,平底,下腹三兽形足。通高25.8、腹径12.8、足高4.6厘米(图一四,1)。

壶 共4件。根据形制可分为A型、B型、C型。

A型 2件。

标本M17∶11与M17∶10形状、纹饰相同,唯尺寸略有不同,M17∶10,泥质灰陶,敞口,圆唇,带状沿,颈部较长,圆鼓腹,假圈足。沿外以朱彩绘有一周条状纹,颈部绘有一周倒三角纹,腹部以朱彩绘有条状纹、弧三角纹、卷云纹、涡纹图案,下腹部绘有一周倒三角纹,足外以条状纹绕器一周。彩绘脱落严重,保存状况较差。口径5.6、腹径13.4、底径8、高17厘米(图一三,5)。

图一一 出土釉陶器

B型 1件。

标本M33∶2,泥质灰陶,敞口,圆唇,沿外划有一周凹弦纹,长颈内收,鼓腹,高圈足。沿外绘有一周白色彩带纹,颈部以白彩和红彩相间绘有火焰纹,腹部以红白相间绘有三组三等分图案,纹饰有横向彩带纹、涡纹、斜向线纹、弧三角纹等图案。通高27、口径10.2腹径20、底径11.6、足高3.2厘米(图一三,6)。

C型 1件。

标本M22∶1,泥质灰陶,敞口,圆唇,束颈,鼓腹略下垂,圈足。器表磨制较为光滑。素面。口径10、腹径21.2、底径11.2、高25.4厘米(图一四,3)。

钫 1件。

标本M10∶4,泥质灰陶,由盖和身两部分组成。盖呈覆斗状,子母口,其上以朱彩绘有菱形几何纹。钫身口部为方形,窄平沿,颈部略内收,鼓腹,方形圈足。颈部以朱彩绘有一周倒三角纹,其下绘有两周横向线纹,腹上两横向线纹间绘有涡纹、圆点纹等图案,足上绘有一周横向线纹。通高32.4、口边长8.4、腹径17、底径10、足高3.6厘米(图一二,1)。

鼎 2件,可分为Aa、Ab两型。

Aa型 1件。

标本M10∶5,泥质灰陶,由盖和身两部分组成。盖呈覆钵状,敞口,圆唇,弧顶。其上以朱彩绘有柿蒂状纹、三等分弧三角纹、涡纹、斜线纹等图案。鼎身为子母口,双耳外撇,耳中间有一长方形孔,弧腹内收,圜底,下附三兽形蹄足。口径10.6、通高14.6厘米(图一三,1)。

图一二 出土彩绘陶器

Ab型 1件。

标本M18∶13,泥质灰陶,由盖和身两部分组成。盖伞状,鼎身为子母口沿,双耳外撇,耳中间有一长方形孔,弧腹内收,腹中部有一周凸棱,圜底,下附三兽形蹄足。素面。通高16、口径16.9、腹径17.7、足高5.2厘米(图一四,2)。

盒 7件,根据形制分为A、B两型。

A型 3件,均为泥质灰陶。

标本M10∶6,泥质灰陶,由盖和身两部分组成。盖呈覆钵状,直口,窄平沿,弧腹,圈足形把手。盒身为子母口沿,弧腹内收,圈足。器表以朱彩绘有三组三等分图案,纹饰有卷云纹、涡纹、弧三角纹、锯齿纹、弧三角纹、斜线纹等。部分彩绘已脱落,保存状况较好。通高16、口径18.5、底径9厘米(图一三,2)。

B型 4件。

标本M10∶7,泥质灰陶,由盖和身两部分组成。盖呈覆钵状,敞口,圆唇,弧腹,圈足形把手。盒身为子母口沿,弧腹较深,平底。器表以朱彩绘有三等分图案,纹饰有卷云纹、弧三角纹、斜线纹等,彩绘部分已脱落,保存状况较差。通高13.2、口径12.6、底径8厘米(图一三,3)。

盆 共5件,根据形制可分为A、B、C三型。

A型 1件。

标本M10∶2,泥质灰陶,敛口,圆唇外卷,沿下划有两周凹弦纹,弧腹内收,腹上部贴附两对称的铺首衔环,圈足低矮。素面。通高16.5、口径31.2、腹径30.7、底径15.5、足高0.5厘米(图一四,5)。

B型 3件。标本M18∶9,泥质灰陶,敞口,圆唇,沿外撇,弧腹斜收,平底。器表有明显的横向刮修痕迹。素面。口径13.6、腹径14.6、底径7.8、高9.5厘米(图一〇,12)。和标本M18∶11、14类型相同,尺寸大体一致。

C型 1件。

标本M16∶4,泥质灰陶,似为陶灶配件。直口微敞,平沿外折,方唇,曲腹,下腹呈反弧状,凹底。素面。口径9.2、底径4.4、高4.8厘米(图一〇,13)。

图一三 出土彩绘陶器

樽 1件。

标本M10∶3,泥质灰陶,盖缺失。直口,窄平沿,筒状腹,平底,下腹三兽形蹄足。器表以朱彩绘有卷云纹、锯齿状纹、三角形几何纹、横向线纹、斜线纹等图案。通高19.8、口径19.4、足高7厘米(图一三,4)。

釜 1件。

标本M1∶1,泥质灰陶,敞口,圆唇,束颈,垂腹,最大腹径偏下,腹部施数道不甚规整的横向凹弦纹,下腹斜收,并留有明显的刮削痕迹,平底。口径8.4、腹径13.6、底径4.8、高10.8厘米(图一〇,5)。

小陶釜 共5件,根据形制可分为A、B两型。

A型 2件,分为Aa、Ab两个亚型。

Aa型 1件。

标本M13∶14,泥质灰陶,似为陶灶的附件。直口微敛,圆唇,鼓腹,凹底。器表刮修光滑。素面。口径5.6、腹径10.6、底径2.8、高7.8厘米(图一〇,8)。

Ab型 1件。

标本M19∶1,泥质灰陶,似为陶灶附件。直口,窄平沿,矮领,鼓腹,圈足。素面。口径4.4、腹径9.2、底径3.2、高7厘米(图一〇,10)。

图一四 出土陶器

B型 3件,分为Ba、Bb两个亚型。

Ba型 2件。

标本M16∶6,泥质灰陶,似为陶灶附件。直口微敛,窄平沿,鼓腹斜收,凹底。模制,素面。口径4.5、腹径9.2、底径2.6、高7.2厘米(图一〇,16)。和M26∶5形制相同。

Bb型 1件。

标本M16∶7,泥质灰陶,似为陶灶附件。直口微敛,鼓腹,小平底。器表留有明显磨制的飞棱。素面。口径5.6、腹径11.2、底径2.8、高8.6厘米(图一〇,14)。

甑 1件。

标本M16∶5,泥质灰陶,似为陶灶的附件。敞口,平沿外折,方唇,腹部斜收,凹底,底上有三个圆形箅孔。沿面及器内有明显的抹痕。素面。口径10.8、底径3.2、高7.6厘米(图一〇,11)。

灶 共5件,根据形制可分为A、B、C三型。

A型 3件,可分为Aa、Ab两个亚型。

Aa型 2件。

标本M1∶5,泥质灰陶,前方后圆,通体呈马蹄状。灶面为素面,上设有前后两个连体陶釜,釜上分别置有一陶甑和陶盆,后端居中有一锥状烟窗。火门位于前端正面中下方,形状呈方形,周围饰菱形几何纹图案。通长17、宽15.2、高9.8厘米(图一五,1)。与M18∶12相同。

图一五 出土陶灶

Ab型 1件。

标本M27∶3,泥质灰陶,前方后圆。灶面前后设有两个连体釜,前面釜上倒扣一陶盆,后面釜上放置一陶甑,后端居中设有柱状烟窗,灶面模印有鱼、铲、勺、勾、筛、刷、菱形几何纹等图案。前端有出檐,灶门位于檐下灶面中部,形状为方形,周边模印有菱形几何图案。通高14.5、长20.4、宽13.4、灶门高4厘米(图一五,2)。

B型 1件。

标本M22∶4,泥质灰陶,前方后圆。灶面前后分别设有两个连体小釜,釜上放置一小陶盆,后端居中设有锥状出烟孔,灶面模印有鱼、勺、勾、筛、刷、网格纹等图案。前端有出檐,下部有一方形平台,灶门位于檐下灶面中部,两端设有挡火墙,周边模印有菱形几何图案,其下附有四个方形蹄足。通高20.6、长29.2、宽14.4、灶门高4、足高6厘米(图一五,3)。

C型 1件。

标本M33∶1,泥质灰陶,前方后圆,通体呈马蹄状。灶面上设有三个灶眼,前二后一,灶眼上均有连体陶釜,釜上分别置有一陶甑和两件陶盆,后端居中有一柱状烟窗。火门位于前端正面中下方,形状呈拱形,周围饰菱形几何纹图案。通长19.6、宽19、高19.6厘米(图一五,4)。

图一六 出土陶动物俑

图一七 出土铜、玉、铁、骨器

陶饼 8件,分为A、B两型。

A型 1件。

标本M10∶13,泥质灰陶,平面呈圆形,一面隆起,一面内凹,隆起一面拍印有花瓣状纹饰。直径6.6、高2厘米(图一四,4)。

B型 7件, 形状、纹饰皆同,分红陶和灰陶两种。例标本 M29∶2, 平 面 形状呈圆形,一面隆起,一面内凹,隆起一面模印有菊花状纹和两周连珠纹,另一面为素面。直径6.2、高2厘米(图一四,6)。

猪 1件。

标本M15∶3,泥质灰陶,合模制成。静立状,长嘴高鬃,吻部突出,圆眼,双耳贴于颈部,体肥壮,尾下卷。长24、高12.8厘米(图一六,2)。

陶响器 1件。

标本M32∶2,泥质灰陶,空腹,摇动有响声。整器平面近瓢形,鸭状,头向尾端,曲颈贴与背上,背上模印有两翅,腹部模印两爪,器表密布小乳钉。长径7.7、短径6.6、高4.5厘米(图一四,7)。

2.釉陶

釉陶罐 9件,分为A、B、C型。

A型 2件。

标本M13∶10,器表施绿釉,胎为泥质红陶。敛口,圆唇,唇面有一周凹槽,鼓腹斜收,底微凹。素面。口径7.4、腹径16、底径9、高14.4厘米(图一〇,9)。

B型 6件。

标本M28∶2,器表施绿釉,胎为泥质褐陶。直口,方唇,鼓腹,下腹斜收,平底。器表上腹部两凸弦纹间模印有5个动物图案,间饰烈焰纹。口径5.6、腹径15.8、底径7.2、高12.8厘米(图一一,3)。

图一八 出土铜镜

C型 1件。

标本M22∶3,器表通施酱釉,胎为泥质褐陶。敛口,圆唇,肩上饰有一周凹弦纹,鼓腹斜收,平底。口径7、腹径14、底径9.8、高12厘米(图一一,9)。

釉陶仓 7件,可分为A、B两型。

A型 6件。

标本M13∶2,深绿釉,胎为泥质褐陶,口部略残,盖缺失,仅残留仓身,仓身顶呈伞状,直口,圆唇,微有出檐,坡脊上饰有5道瓦棱,筒状腹,腹上饰有三组三道凹弦纹,平底,下腹三兽面形蹄足。高29.8、腹径16.6、足高5.8厘米(图一一,1)。

B型 1件。

标本M28∶5,深绿釉,仓盖缺失。仓身顶为直口,圆唇,伞状斜肩,微出檐,坡脊上饰有24道瓦棱,筒状腹,腹上饰有三组凹弦纹,平底,下腹三兽形蹄足。通高30、腹径15.4、足高5.2厘米(图一一,2)。

釉陶壶 共4件,根据形制可分为A、B两型。

A型 3件。

标本M13∶15,深绿釉,胎为泥质红陶。盘口,窄平沿,束颈,腹部圆鼓,假圈足。口径6.8、腹径14.6、底径8.6、足高2.2 厘米(图一一,7)。

图一九 出土铜钱

B型 1件。

标本M28∶1,器表施酱油,喇叭形口,窄平沿,沿外饰有一周凹弦纹,长颈,留肩,鼓腹,颈肩交接处和最大腹径上分别划有两道凹弦纹,腹上饰有对称的铺首衔环,假圈足。口径12.2、腹径26、底径13.6、高34.5厘米(图一一,11)。

釉陶鼎 共3件,可分为A、B两型。

A型 2件。

标本M13∶18,器表施深绿釉,胎为泥质红陶。盖缺失,鼎身为子母口沿,双耳外撇,耳中间有一长方形孔,弧腹内收,腹上有一周凸棱,圜底,下附三兽形蹄足。口径15、底径11、通高15.8厘米(图一一,5)。

图二〇 出土铜钱

B型 1件。

标本M11∶4,器表施浅绿釉,胎为泥质红陶。盖缺失,器身为子母口沿,两耳残缺,深弧腹,圜底,下附三蹄足。口径13.3、腹径16.8、高10.4、足高4.8厘米(图一一,4)。

釉陶盒 共3件,根据形制可分为A、B两型。

A型 2件。

标本M22∶2,酱黄釉,胎为泥质红陶,由盖和身两部分组成。盖呈覆钵状,敞口,方圆唇,弧腹,圈足形把手。盒身为子母口沿,深弧腹,凹底。素面。通高11.2、腹径17.6、底径11厘米(图一〇,15)。

B型 1件。

标本M13∶19,绿釉,脱落严重,胎为泥质红陶。由盖、体两部分组成,盖呈覆钵状,直口,方唇,器顶模制有三个三等分小乳钉,中部模制一环状钮。体为子母口,深腹,圈足。通高 腹径 底径 厘米(图一一,6)。

熏炉 1件。

标本M13∶12,器表施绿釉,由盖和身两部分组成。盖呈博山形,炉身为子母口沿,敛口,杯状,圆柱形柄,盘形底座。通高17.4、炉身口径5、柄径2.8、底座口径13.6、底径8厘米(图一一,8)。

灯 1件。

标本M28∶7,胎为泥质红陶,器表施绿釉。浅盘,直口,平沿,柱状柄,喇叭形空柄座,柄下部饰有三角形几何纹饰,柄座饰流云纹。通高10.6、口径9、底径11.2厘米(图一一,10)。

狗 1件。

标本M32∶3,通体浅绿釉,仰首站立,直视前方,双耳残缺,方嘴,凸眼,粗颈,四肢健壮,尾上卷,胸部扁宽,颈上系绊。高4.8、体长6.4厘米(图一六,1)。

(二)玉石器

蝉 4件,分为A、B两型。

A型 2件。

标本M17∶12,系汉白玉加工而成。体呈三角形,前端平直,正面中部起脊,其上刻划蝉纹,背面平整,素面。长5.2、宽2.9、厚1.9厘米(图一七,2)。

B型 2件,分为Ba、Bb两个亚型。

Ba型 1件。

标本M28∶11,残,体呈三角形,正面和背面均刻划蝉纹,前端略呈弧,后端呈三角形。长5.8、宽2.9、厚0.7厘米(图一七,3)。

Bb型 1件。

标本M22∶5,残,体呈蝉形,前端弧曲,后端呈三角形。素面。残长4、宽2.5、厚1.8厘米(图一七,4)。

耳珰 2件。

标本M17∶15-1,为上小下大的实心圆柱体,表面规整,一个略残,一个完整。高1.8、小端径0.5、大端径0.8厘米(图一七,10)。

石砚 4件,分为A、B两型。

A型 1件。

标本M26∶6-2,砂岩,由研磨器和砚板两部分组成。研磨器形状呈圆柱状,剖面呈梯形,周壁加工规整。砚板平面呈圆形,剖面呈梯形,边缘及两面磨制平整。光滑。通高5.6、研磨器高3.1、直径4~4.8、磨板厚2.5、直径12~12.8厘米(图一七,6)。

B型 3件。

标本M30∶3,砂岩,由研磨器和砚板两部分组成。研磨器为圆柱形把手,剖面略呈梯形,研磨面呈方形。砚板体呈长方形,两面磨制平整,一面光滑,一面粗糙,边缘磨制平齐。整器表面涂有红色颜料。研磨器高1.7、研磨面边长2.6、柄径2.3~2.7厘米,砚板长11.6、宽4.8、厚0.6厘米(图一七,8)。

(三)骨器

衔镳 1件。

标本M33∶4,系动物骨加工而成。由衔和镳两部分组成,现仅残存衔的一环套与镳上和两镳,镳略弧,一面刻划有三道凹槽,其他三面磨制光滑,中部钻有两个通孔。镳长8.9厘米(图一七,5)。

(四)铁器 1件。

剑首

标本M28∶12,腐朽严重,剑首残缺,仅残留部分剑身,剑格横截面呈菱形,剑柄上粘附剑鞘残留的朽木痕迹。残长14厘米(图一七,7)。

(四)铜器

刷 1件。

标本M13∶20,器呈烟斗形,圆形柄,柄端有一小穿孔。通长12.5厘米(图一七,9)。

弩机 3件。

标本M11∶7,制作规整,郭、望山、钩心、牙、悬刀俱全,郭上有二键,固定牙和悬刀。郭前端较窄,上有箭槽。郭长5.6、宽1.8、厚1.5厘米(图一七,1)。

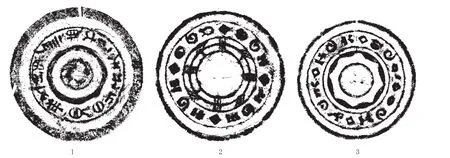

日光镜 6枚。

标本M13∶16,圆钮,圆座,座外铭文“见日之光,天下大明”字样,素宽带状缘。径6.9、缘厚0.5厘米(图一八,1)。

标本M17∶13,圆钮,圆座,钮座外饰8组三斜线纹,外区有铭文带,书有“见日之光,天下大明”字样,三角形素缘。径6.2、缘厚0.3厘米(图一八,2)。

标本M30∶5,圆钮,圆座,钮座外饰8内向连弧纹,外区铭文“见日之光,天下大明”字样,三角形素缘。径5.1、缘厚0.2厘米(图一八,3)。

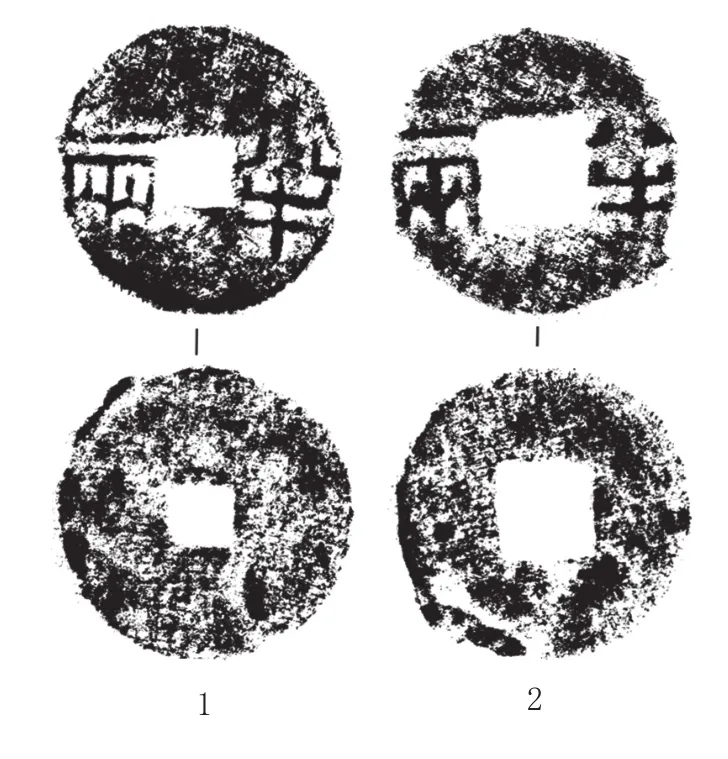

钱币 共300枚,有半两、五铢、大泉五十。

半两 12枚,分为Ⅰ、Ⅱ式。

Ⅰ式 4枚。

标本M24∶2-1,圆形,方形穿,两面内外无郭, 穿孔较小,背平无文,正面穿之左右篆书“半两”二字,字迹较为清晰,“半”字上部笔画方折,“两”字的中竖和上横不相连。钱径2.4、穿径0.5厘米(图一九,1)。

Ⅱ式 8枚。

标本M24∶2-3,圆形,方形穿,内外无郭,背平无文,穿之左右篆书“半两”二字,“半”字上部笔画方折,“两”字横划较长,中竖和上横不连。钱径2.2、穿径0.8厘米(图一九,2)。

五铢 271枚,可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ式。

Ⅰ式 8枚。

标本M7∶1-1,圆形,方穿,外缘两面有郭,内郭仅背面有,穿之左右篆书“五铢”二字,五字交笔较直,金字头作三角状,朱字上下连两头方折。钱径2.5、穿径0.9厘米(图二〇,2)。

Ⅱ式 23枚。

标本M1∶6-2,内外有郭,方形穿,穿之左右篆有“五铢”二字,五字交笔稍微弯曲,金字头作三角状,朱字头方折。钱径2.5、穿径1厘米(图二〇,1)。

Ⅲ式 85枚。

标本M16∶8-2,圆形,方形穿,外缘两面有郭,内侧下有一点,仅背面有郭,穿之左右篆书“五铢”二字,五字交笔弯曲,金字头呈三角状,朱字上下两端方折。钱径2.6、穿径1厘米(图二〇,3)。

Ⅳ式 155枚。

标本M30∶6-2,圆形方穿,外缘两面有郭,内侧上部有一横杠,仅背面有郭,穿之正面左右篆书“五铢”二字,五字交笔弯曲,金字头呈三角状,朱字上下两端方折。钱径2.5、穿径1厘米(图二〇,4)。

大泉五十 5枚。

标本M32∶1-4,圆形,方穿,外郭凸出,内郭明显,钱文篆书 “大泉五十”四字,字迹清晰、工整。钱径2.8、穿径0.9厘米(图二〇,5)。

三、结语

这批小型墓葬多被盗扰,出土物较少,有一些墓葬无任何出土物,为分期断代带来了一定的困难,然而结合以往西安北郊及其周边发掘汉墓的研究成果[1,2,3],经过认真比对分析仍然可以推测出墓葬的大致时代。

这批墓葬可分为两期,第一期,以M24为代表,包括M4、M6、M12四座竖穴土坑墓,出土物极少,出土有半两钱,未见五铢钱,虽然不排除晚期墓葬出土早期钱币的可能性,然而从墓葬形制看,又据西安北郊汉墓的发掘和研究表明,土坑墓在西汉早期所占比重较大,中期逐渐减少,晚期甚少见,因此这一期墓葬的时间应不晚于西汉武帝元狩五年(公元前118年)。

第二期,包括除M4、M6、M12、M24以外的所有墓葬,均为土洞或砖室墓。依据出土物的差异又可进一步分为早晚两段,早段包括除M5、M31~M32以外的大部分墓葬,出土的陶器可见鼎、壶、盆、罐、小陶釜、仓、灶。伴出的五铢钱以Ⅰ、Ⅱ式为主。其时代大约为西汉晚期偏早阶段。晚段以M4、M6、M12、M24为代表,出土陶器因盗扰数量较少,伴出的钱币以五铢III、Ⅳ式和新莽时期的“大泉五十”为多见。

据墓葬的规模和随葬器物,可以看出这些墓主人的身份不高,应为长安城内或周边的普通平民。

本次发掘可以确定为汉墓的共计32座,其中M14是近年来西安地区所发现的规模较大的汉墓之一,墓葬四周环绕的兆沟比较完整,因其重要性,故另辟专文介绍。M14发现之初,即考虑其与这批小型汉墓之间的关系。在这些墓葬中,仅有一组打破关系,即M19打破M14,M19为一座竖穴墓道砖室墓,出土物大多被盗,仅遗存泥质灰陶釜和石砚各1件、Ⅲ式五铢钱2枚。Ⅳ式五铢钱4枚,再结合兆沟以内分布着大量没有规律排列的西汉晚期墓葬来看,这些小型墓葬与M14的时代有明显差别,故应该没有隶属关系,然而却为M14的废弃时间提供了证据,表明 M14应是一座建造于西汉早期、废弃于西汉晚期偏早阶段的高等级贵族墓,其墓主身份应不低于列侯一级。

参加发掘者:段 毅 王小垒 贺朋波刘永利

照 相:段 毅

绘 图:刘军幸

执 笔:段 毅

[1]西安市文物保护考古所.西安龙首原汉墓[M].西安:西北大学出版社,1999.

[2]陕西省考古研究所.白鹿原汉墓[M].西安:三秦出版社,2003.

[3]陕西省考古研究院 .西安北郊郑王村西汉墓[M].西安:三秦出版社,2008.