简论黄河流域新石器时代的城垣建筑技术

2017-09-11郭荣臻

郭荣臻

(山东大学历史文化学院,山东济南250100)

简论黄河流域新石器时代的城垣建筑技术

郭荣臻

(山东大学历史文化学院,山东济南250100)

黄河流域新石器时代城址占全国范围内同期城址的半数以上,分属北方、中原、海岱三大文化区。就筑城材料而言,北方地区基本为石城,中原、海岱二区则为土城;就城墙主体的筑造技术而言,北方地区以砌筑为主,中原地区以版筑、夯筑为主,堆筑为辅,海岱地区以堆筑为主,部分夯筑,个别版筑;就城墙底部的处理方式而言,中原地区半数城址挖有基槽,北方、海岱地区则基本为平地起建。北方地区的石砌城址具有较强的地方特色,中原、海岱地区的版筑、夯筑城址则代表了新石器时代筑城技术的最高工艺。二者可分别以“北方模式”和“中原—海岱模式”命名,这些城址在早期文明化进程中有重要意义。

黄河流域 仰韶—龙山时代 城址 筑城技术

城是人类社会经济进步的产物,城墙筑造是饱含古代先民智慧的行为。从随意堆放的土垄到夯筑紧密、气势恢宏的城墙,新石器时代先民的筑城活动在中国文明起源和早期社会复杂化进程中具有重要作用。广义的筑城技术包括城市的选址、规划、布局、防御等一系列对城的处理方式[1]佟伟华.我国史前至商代前期筑城技术之发展.中国社会科学院考古研究所,中国社会科学院古代文明研究中心编.古代文明研究(第一辑).文物出版社,2005.(P180),狭义的筑城技术则单指城墙自身的建筑技术。之所以选取城墙筑造技术这一论题,一则中国史前城址的考古工作多重视城墙及其相关附属设施的披露,二则城墙筑造与社会组织、政治管理紧密相关,三则城墙是城的“基本要素”和“关键因素”[2]栾丰实.关于海岱地区史前城址的几个问题.山东大学东方考古研究中心编.东方考古(第3集).科学出版社,2006.(P69,70),是城作为防御设施的主要特征,也是中国进入“防御文化”或“城邑文化”阶段的标志[3]马世之.试论城的出现及其防御职能.中原文物,1988,(1).。在城址内部布局及相关结构不甚明晰的情况下,城墙的筑造技术可以在很大程度上展示出城址在社会复杂化进程中的地位和社会进步方面的作用。囿于篇幅及学力,本文拟仅对广义黄河流域发现的仰韶—龙山时代城垣筑造技术作以考察,不当之处,恳请方家批评、指正。

一、黄河流域史前城址的数量

据不完全统计,截至2016年底,见诸报道的史前城址数量已逾100座,遍及北方、中原、海岱、巴蜀、江汉、太湖等几大史前文化区。其中属于黄河流域的北方、中原、海岱三区史前城址占据了全国范围内史前城址数量的半数以上,在早期社会复杂化进程中有着重要作用。

(一)北方地区的史前城址

所谓北方地区,是指内蒙古中南部、陕西北部、山西北部、河北西北部等地。这一地区是中国史前重要的文化区之一,截至目前,已发现的史前城址至少有33座,其中内蒙古24座,陕西北部6座,山西北部3座。这些石城分属庙子沟文化、阿善文化、老虎山文化等仰韶时代晚期至龙山时代的考古学文化。

内蒙古发现的23座史前城址中,属于仰韶时代晚期的有2座,分别为庙子沟文化的准格尔旗白草塔[1]内蒙古文物考古研究所.准格尔旗白草塔遗址.李逸友,魏坚主编.内蒙古文物考古文集(第一辑).中国大百科全书出版社, 1994.(P183-204)、准格尔旗寨子圪旦[2]鄂尔多斯博物馆.准格尔旗寨子圪旦遗址试掘报告.万家寨水利枢纽工程考古报告集.远方出版社,2001.;属于龙山时代的有21座:分布于大青山西段南麓小区的阿善(2座)[3]内蒙古社会科学院蒙古史研究所,包头市文物管理所.内蒙古包头市阿善遗址发掘简报.考古,1984,(2).、西园、莎木佳(2座)、黑麻板(2座)、威俊(3座)、纳太[4]包头市文物管理所.内蒙古大青山西段新石器时代遗址.考古,1986,(6).等6处11座,分布于岱海周围小区的老虎山[5]内蒙古文物考古研究所编.岱海考古(一)——老虎山文化遗址发掘报告.科学出版社,2000.(P199-292)、西白玉[5](P393-458)、板城[6]乌盟文物站凉城文物普查队.内蒙古凉城县岱海周围古遗址调查.考古,1989,(2).、大庙坡[5](P491-495)等4座,分布于南流黄河沿岸小区的准格尔旗寨子上[7]内蒙古文物考古研究所.准格尔旗寨子上遗址发掘简报.李逸友,魏坚主编.内蒙古文物考古文集(第一辑).中国大百科全书出版社,1994.(P174-182)、寨子塔、二里半[8]魏坚.准格尔旗寨子塔、二里半考古主要收获.内蒙古文物考古研究所编.内蒙古中南部原始文化研究文集.海洋出版社, 1991.、小沙湾[9]内蒙古文物考古研究所.准格尔旗小沙湾遗址及石棺墓地.李逸友,魏坚主编.内蒙古文物考古文集(第一辑).中国大百科全书出版社,1994.(P225-234)、清水河县马路塔[10]魏坚,曹建恩.内蒙古中南部新石器时代石城址初步研究.文物,1999,(2).(P57-62)、后城嘴[11]内蒙古文物考古研究所,清水河县文物管理所.清水河县后城嘴遗址.魏坚主编.内蒙古文物考古文集(第二辑).中国大百科全书出版社,1997.(P151-164)等6座。

另,陕西、山西北部史前城址也属南流黄河沿岸小区。陕西北部发现的史前城址有佳县石摞摞山[12]陕西省考古研究所.佳县石摞摞山龙山时代城址.中国考古学会编.中国考古学年鉴(2004).文物出版社,2005.(P370)、神木石峁[13]陕西省考古研究院,榆林市文物考古勘探工作队,神木县文体局.陕西神木县石峁遗址.考古,2013,(7).、榆林寨峁梁[14]陕西省文物考古研究院等.陕西榆林寨峁梁龙山遗址发掘获重要收获.中国文物报,2015-11-6(第8版).、吴堡后寨子峁(2座)[15]王炜林,马明志,杜林渊.陕西吴堡县后寨子峁遗址发现庙底沟二期至龙山早期遗存.中国文物报,2005-9-21(第1版).、府谷寨山[16]白清洲,安锁堂.府谷寨山发现大型龙山文化石城遗址.榆林日报,2015-11-1(第1版).等4处共计5座,皆属龙山时代。山西北部发现的史前城址有保德林遮峪[17]马升等.山西省保德县林遮峪遗址调查试掘有重要发现.中国文物报,2005-9-28(第1版).、高平羊头山[18]尚东霞等.山西高平羊头山发现仰韶文化遗址.光明日报,2015-12-8(第9版).、兴县碧村[19]陕西省考古研究所.2015年山西兴县碧村遗址发掘简报.考古与文物,2016,(4).等3处,据报道,羊头山可能属仰韶时代,林遮则为龙山时代城址。需要指出的是,虽然本文暂从相关报道的观点,但该区城址有不少未经发掘,可能将来仍需要做大量工作证实之。此外,有学者视为早期城市的岱海北岸园子沟遗址[20]许宏.先秦城市考古学研究.北京燕山出版社,2000.(P20),因不见城垣,拟不于此讨论。

(二)中原地区的史前城址

中原地区是中原文化区的简称,有学者称其为河洛地区[1]靳松安.河洛与海岱地区考古学文化的交流与融合.科学出版社,2006.(P2)。广义的范围包括今河南全省、河北南部、山西南部、陕西南部,有时甚至包括安徽北部、江苏北部、山东西部等地。截至目前,该文化区发现的史前城址至少有17座,其中今河南省范围内16座,山西南部1座。

河南发现的16座史前城址,属于仰韶时代晚期的有2座:郑州西山[2]国家文物局考古领队培训班.郑州西山仰韶时代城址的发掘.文物,1999,(7).、淅川龙山岗[3]梁法伟.河南淅川龙山岗仰韶时代晚期城址发掘收获.中国文物报,2013-3-29(第8版).;属于龙山时代的有13座:濮阳戚城[4]李一丕等.河南濮阳戚城发现龙山时代城址.中国文物报,2015-3-27(第8版).、濮阳高城[5]河南省文物考古研究所等.河南濮阳县高城遗址发掘简报.考古,2008,(3).、安阳后岗[6]胡厚宣.殷墟发掘.学习生活出版社,1955.(P72)、辉县孟庄[7]袁广阔.辉县孟庄发现龙山文化城址.中国文物报,1992-12-6(第1版).、博爱西金城[8]河南省文物管理局南水北调文物保护办公室,山东大学考古系.河南博爱县西金城龙山文化城址发掘简报.考古,2010,(6).、温县徐堡[9]毋建庄等.河南焦作徐堡发现龙山文化城址.中国文物报,2007-2-2.、登封王城岗[10]河南省文物研究所等.登封王城岗与阳城.文物出版社,1992;北京大学考古文博学院等.登封王城岗考古发现与研究(2002-2005).大象出版社,2007.、新密古城寨[11]河南省文物考古研究所,新密市炎黄文化历史文化研究会.河南新密市古城寨龙山城址发掘简报.华夏考古,2002,(2).、新密新砦[12]赵春青等.河南新密新砦遗址发现城墙和大型建筑.中国文物报,2004-3-3.、平顶山蒲城店[13]河南省文物考古研究所,平顶山市文物局.河南平顶山蒲城店遗址发掘简报.文物,2008,(5).、郾城郝家台[14]河南省文物研究所,郾城县许慎纪念馆.郾城郝家台遗址的发掘.华夏考古,1992,(3).、淮阳平粮台[15]河南省文物研究所,周口地区文化局文物科.河南淮阳平粮台龙山文化城址试掘简报.文物,1983,(3).、方城平高台[16]孙丙丽.中原地区史前城址研究(硕士学位论文).南京师范大学社会发展学院,2010.(P23),有的学者也将禹州瓦店作为龙山城址来看待[17]河南省文物考古研究所编著.禹州瓦店.世界图书出版公司北京公司,2003.。山西南部发现襄汾陶寺[18]中国社会科学院考古研究所山西工作队等.山西襄汾陶寺城址2002年发掘报告.考古学报,2005,(3).1座史前城址。平高台只有少数学人零星提及,未见发掘者的后续报告,目前将其列为龙山时代城可能还缺乏较为确凿的根据。龙山岗在文化面貌上属于广义的江汉文化圈,拟不在此讨论。

(三)海岱地区的史前城址

海岱地区,包括山东全省、河北东南部、河南东部、安徽北部、江苏北部等区域[19]栾丰实.东夷考古.山东大学出版社,1996.(P6),亦有学者称其为泰沂文化区[20]郑笑梅.论泰沂文化区.张学海主编.海岱考古(第一辑).山东大学出版社,1989.(P344-348),是目前国内史前城址最集中的地区之一。迄今为止,已见报的史前城址至少达28座。其中属于龙山时代大汶口晚期的城址有6座:滕州西康留[21]山东省文物考古研究所鲁中南考古队等.山东滕州市西康留遗址调查、发掘简报.考古,1995,(3).、阳谷王家庄[22]张学海.浅说中国早期城的发现.长江中游史前文化暨第二届亚洲文明学术讨论会论文集.岳麓书社,1996.(P243-251)、五莲丹土[23]山东省考古研究所.五连丹土发现大汶口文化城址.中国文物报,2000-1-17(第1版).、日照尧王城大汶口城[24]中国社会科学院考古研究所山东队,山东省文物考古研究所,日照市文物局.山东日照市尧王城遗址2012年的调查与发掘.考古,2015,(9).、固镇垓下[25]安徽省文物考古研究所.安徽固镇垓下发现大汶口文化晚期城址.中国文物报,2010-2-5(第1版).、固镇南城孜[26]单鹏博,丰静.固镇发现第二座史前城址.安徽日报,2013-12-8(第2版).;属龙山文化的有22座:阳谷景阳冈[27]山东省文物考古研究所.山东阳谷景阳冈龙山文化城址调查与试掘.考古,1997,(5).、茌平教场埔[28]中国社会科学院考古研究所等.山东茌平教场埔龙山文化城墙的发现与发掘.考古,2005,(1).、阳谷王家庄、阳谷皇姑冢、茌平尚庄、茌平乐平铺、茌平大尉、东阿王集[1]山东省文物考古研究所等.鲁西发现两组八座龙山文化城址.中国文物报,1995-1-22(第1版).、东阿前赵[2]东阿县文物管理所.山东东阿县古文化遗址调查.华夏考古,2008,(4).、章丘城子崖[3]山东省考古研究所.城子崖遗址又有重大发现——龙山岳石周代城址重见天日.中国文物报,1990-7-26(第1版).、邹平丁公[4]山东大学历史系考古专业.山东邹平丁公遗址第四、五次发掘简报.考古,1993,(4).、临淄桐林[5]魏成敏.临淄区田旺龙山文化城址.中国考古学会编.中国考古学年鉴(1993).文物出版社,1995.(P163)、寿光边线王[6]张学海.寿光县边线王龙山文化城堡遗址.中国考古学会编.中国考古学年鉴(1985).文物出版社,1985.(P157)、五莲丹土龙山早期城、五莲丹土龙山中期城、日照两城镇[7]中美两城地区联合考古队.山东日照市两城镇遗址1998-2001年发掘简报.考古,2004,(9).、日照尧王城龙山城、费县防故城[8]防城考古工作队.山东费县防故城遗址的试掘.考古,2005,(10).、沂源东安故城[9]沂源县文物管理所编.沂源东安故城.文物出版社,2016.(P1-7)、滕州庄西里[10]燕生东,刘彦常.滕州市庄西里新石器时代至汉代遗址.中国考古学会编.中国考古学年鉴(2003).文物出版社,2004.(P205)、滕州尤楼[11]山东省济宁市文物管理局.薛国故城勘察和墓葬发掘报告.考古学报,1991,(4).、连云港藤花落[12]南京博物院等.江苏连云港藤花落遗址考古发掘纪要.东南文化,2001,(1).。对于其中的滕州尤楼及鲁西北地区的几座城址,有学者持怀疑态度[13]孙波.山东龙山文化城址略论.中国社会科学院古代文明研究中心通讯,(第19期).,但也有学者认为兖州西吴寺、蒙阴吕家庄亦发现了龙山城的线索[14]张学海.试论山东地区的龙山文化城.文物,1996,(12).,且有学者将蒙城尉迟寺视为城[15]郭荣臻,曹凌子.海岱地区史前城防体系的考古学观察.临沂大学学报,2017,(3).。随着考古发掘的深入,尤楼、西吴寺、吕家庄等作为史前城的可能性已被排除。

需要指出的是,虽然我们不否认新石器时代无城垣高规格聚落作为城址的可能性[16]郭荣臻.重思中国史前城市研究的几个问题.临沂大学学报,2016,(6).,但作为研究对象,本文所选取的样本皆是有城垣的城址。

二、黄河流域史前城址的筑城技术

黄河流域各区史前城址的城垣建造技术并不一致。按建筑材料来看,北方地区主要是石块等,中原、海岱地区则皆为土,造成这种现象的原因是北方地区石料资源丰富,与之相较,处于黄河中下游的中原、海岱二区则马兰黄土遍布,堆积较厚[17]夏正楷.环境考古学——理论与实践.北京大学出版社,2012.(P159)。按建造技术来看,北方地区主要为石砌建筑技术;中原、海岱二区的建造技术则有堆筑、夯筑、版筑等。按城垣自身结构来看,又可分为基槽型城垣、平地起建型城垣两类。

所谓砌筑,是指用石块垒砌城垣;堆筑,则是在地面上逐层堆土修筑城垣;夯筑,是利用夯具逐层堆土夯打的方法修筑城垣;版筑,是夯筑的高级阶段,利用固定的模板做模具,在模板中间填土后用工具夯实,分层、分块、分段加高,加宽城垣。

(一)北方地区的城垣建造技术

北方地区城垣的建造,主要是利用砌筑石块的方式建成。具体地看,可细分为石块垒砌、土石混筑两大类。其中土石混筑城垣又有下土上石、内土外石等不同的方法。

1.石块垒砌技术。

这类城垣主要见于大青山南麓小区。以包头阿善城址为例,该遗址西台地西垴包梁上的石城平面形状呈不规则形,南北长约240米,东西宽约50—120米。城垣系随地势高低而建,用石块交错叠砌,石块相交处用土泥固定,并以碎石填缝,城垣横断面呈梯形;有的地段利用岩崖不建城垣,有的地段则建造多道城垣[1]内蒙古社会科学院蒙古史研究所,包头市文物管理所.内蒙古包头市阿善遗址发掘简报.考古,1984,(2).。又如威俊,由东到西三个并列台地上存在三座石城,城垣皆随地势起伏而建,东城城垣残宽1—1.2米,残高0.4—0.8米,墙体由石块错缝平砌,内外两侧以石料的平整面取齐;中城城垣宽0.7—0.8米;西城城垣墙基宽0.7—0.8米,高出地表0.1—0.3米[2]刘幻真.内蒙古包头威俊新石器时代建筑群址.史前研究,1988年辑刊.。此外,西园、莎木佳、黑麻板、纳太等城址也都发现有石砌围墙或石砌墙基。

2.下土建上石砌技术。

这种土筑墙基、石砌墙体的城垣建造方式是北方地区石城的主流。典型城址有老虎山、西白玉、寨子塔等。老虎山城址平面不甚规则,略呈倒三角形,墙体下部土建,上部石砌。以遗址北部、东北部城垣为例,下部土建墙体残宽约1.5米,高约1米;上部石砌墙体宽约0.7米,残高0.3—0.5米。墙基系由黄土逐层铺垫、砸实而成,石砌墙体则用石块交错垒砌,石块缝隙间填以碎石或黄土。墙体外部垂直齐平,内壁不甚规整[3]田广金.凉城县老虎山遗址1982-1983年发掘简报.内蒙古文物考古,1986,(4).。

西白玉城址平面形状基本呈倒三角形簸箕状,建造方法也与老虎山相似,墙基用土筑成,上部墙体则系石砌。石砌墙体部分宽0.7—0.9米,残高0.1—0.3米。需要注意的是,墙体内侧筑有石砌台阶,台阶一般宽1.5米,台阶间距有0.2—0.3米、1米两种规格[4]内蒙古文物考古研究所编.岱海考古(一)——老虎山文化遗址发掘报告.科学出版社,2000.(P393-458)。台阶的修筑,既是加固墙体的需要,在一定程度上也能对军事防御起到积极作用。

寨子塔城址石垣建于土墙基上,墙基系就地取土、人工堆筑而成,底宽3.5—5米,石垣均以片状岩石逐层叠砌,石块间隙填以碎石和黏土,墙体内外两侧规整齐平,墙宽0.75—0.95米,个别地段残高1米以上。城门门道处加宽加厚[5]内蒙古文物考古研究所.准格尔旗寨子塔遗址.魏坚主编.内蒙古文物考古文集(第二辑).中国大百科全书出版社,1997.。

3.内填土外石砌技术。

典型的内填土外石砌城垣不多,可以寨子圪旦为例说之。城垣系平地起建,墙体底部宽约4.5米,顶部宽约3.5米,残高1—1.5米。墙体内外两侧均用石板或石块垒砌而成,外观略呈斜坡状,较为平整,中间空隙填以碎石和黄土。石城的西北角,城垣内侧圆弧,外侧凸出,类似于后世的角楼建筑[6]内蒙古文物考古研究所.准格尔旗寨子上遗址发掘简报.李逸友,魏坚主编.内蒙古文物考古文集(第一辑).中国大百科全书出版社,1994.174-182;王大方,杨泽蒙.内蒙古中南部史前考古又有新发现.中国文物报,1999-6-6.。

4.复杂石城砌筑技术。

属于仰韶时代庙子沟文化的白草塔城址,虽然年代上相对较早,却是北方地区建造技术较高的城址。与其他城垣不同的是,该城先在拟建墙部分开挖基槽至于基岩,再以土石混筑建造城垣。其中外侧城垣由石块错缝叠砌而成,以碎石块和褐色土填缝垫平,外壁表面规整平直;墙体中间和内壁土石混杂,皆以石块和褐色土混筑而成。石墙内侧原生土表面用小石块和褐色土混杂铺垫一层,与石墙相接,形成一个坚硬平台[7]内蒙古文物考古研究所.准格尔旗白草塔遗址.李逸友,魏坚主编.内蒙古文物考古文集(第一辑).中国大百科全书出版社, 1994.(P183-204)。

无独有偶,这种带有基槽的城垣建造技术在龙山时代的石峁城址也有发现。石峁城由“皇城台”、内城、外城三重城垣组成。其中“皇城台”位于内城中部偏西,为四面包砌护坡石墙的台城,石墙均为堑山砌筑的护坡墙体,并无其他高于地表的墙体;内城城垣平面大致呈东北—西南向不规则椭圆形,城垣大部分位于山脊上,为高出地面的石砌墙体,现存长度超过5700米、宽约2.5米;外城系利用内城东南部墙体,向东南方扩筑的石城垣,现存长度约4200米、宽约2.5米,保存最好部分高出地表1米有余。城垣的建造依地形而有差异,主要有堑山砌石、基槽垒砌及利用天险等三种形式。山崖峭壁处利用天险守御,不筑墙体;山峁断崖处则用堑山形式,下挖形成断面后再垒砌石块;在较平缓的山坡台地,多是下挖基槽后垒砌墙体,筑成高于地表的石城垣。石墙均由经过加工的砂岩石块筑成,打磨平整的石块被用于砌筑内外壁,墙体内侧石块多为从砂岩母岩直接剥离,交错平铺并间以草拌泥加固[1]陕西省考古研究院,榆林市文物考古勘探工作队,神木县文体局.陕西神木县石峁遗址.考古,2013,(7).。

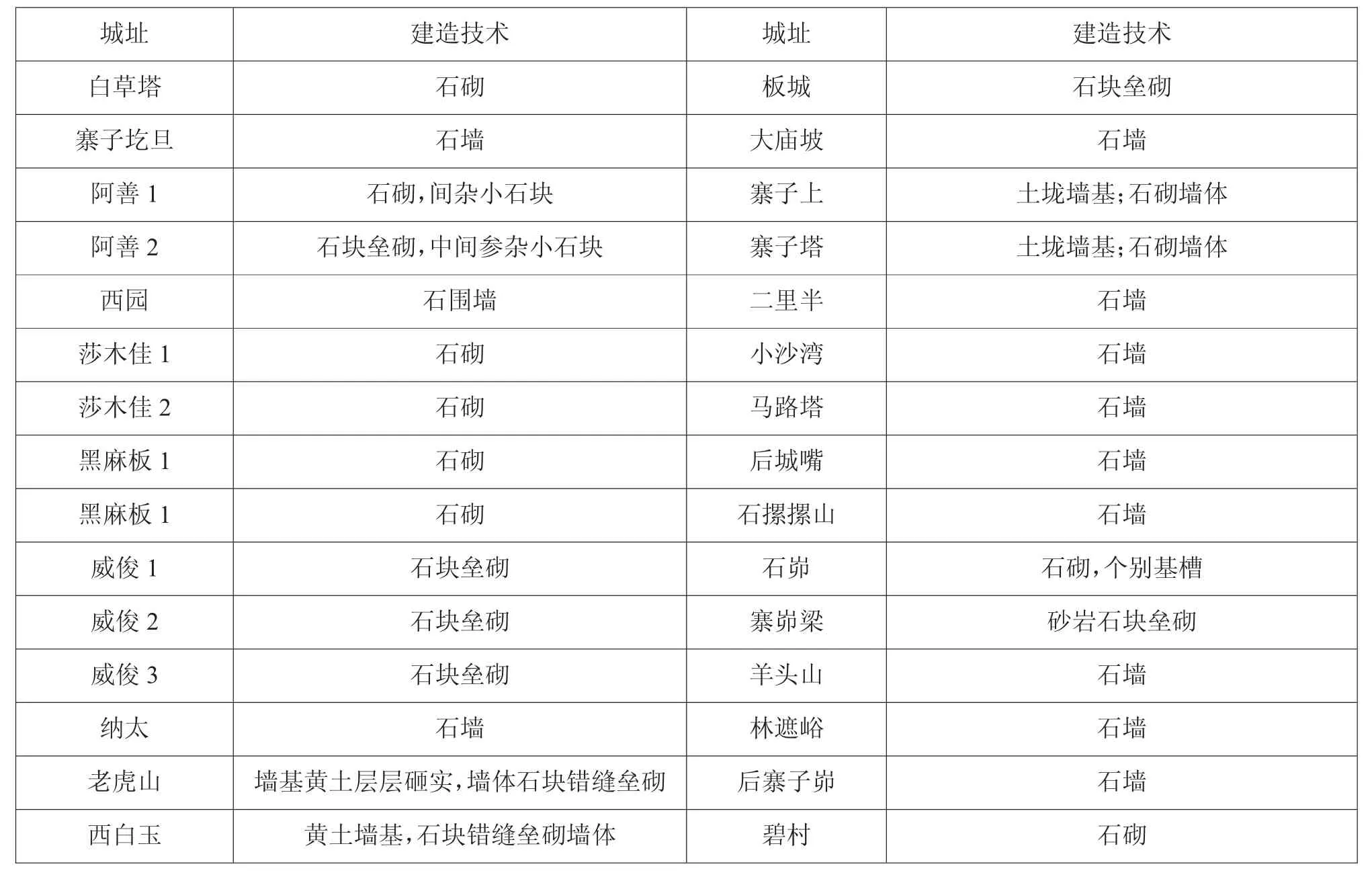

表1 北方地区史前城址建造技术

(二)中原地区的城垣建造技术

中原地区史前城址就城垣建造技术而言代表了当时生产力发展的较高水平。该地区发现的十几座史前城址,基本上都采用了夯筑技术,部分城垣采用了版筑这一领先的工艺。对墙基的处理,除了平地起建城垣外,近半数城址还采用开挖基槽的方式筑城。

1.对墙基的处理方式。

总的来看,仰韶、龙山时代的中原地区城址,除安阳后岗、温县徐堡等少数城垣基础不明外,其余城址的城垣基础大致可以分为平地起建型、基槽型两种处理方式。

(1)平地起建型城垣。

这种城垣直接建于地面之上,不开挖基槽。筑法是“在拟建城墙地段地势较高而平坦、土质比较坚实的情况下,在生土之上或经过平整的土层之上直接堆土夯筑城墙墙体”[1]张国硕.中原先秦城市防御文化研究.社会科学文献出版社,2014.(P97)。可以确定为平地起建型城垣的有淮阳平粮台、平顶山蒲城店、濮阳高城、濮阳戚城等。以淮阳平粮台为例,墙基经平整夯实,而后在其上逐层堆土筑城,这种经过平整夯实的地面可以保证墙基的稳固,而且还能在建造城垣时节省人力、物力,起到缩短工期的作用。

(2)基槽型城垣。

这种城垣系现在拟建城墙地段向下开挖基槽,然后逐层填土夯实修筑城垣,这种城垣由基槽和墙体两部分组成。目前所知开挖基槽的城垣有郑州西山、郾城郝家台、新密新砦、新密古城寨、辉县孟庄、襄汾陶寺等城址。以郑州西山为例,在拟建城垣区段先开挖倒梯形基槽,然后填土分段分层夯筑城墙。开挖基槽“不仅可以夯实墙基,而且还能确定城垣的走向”[1](P98)。这种基槽法直到现代仍是建筑工程中常用的方式。

2.墙体建造技术。

中原地区史前城址多数经过考古发掘,经由考古工作证实的城垣墙体建造技术主要有堆筑、夯筑、版筑等。

(1)堆筑技术。

中原史前城址采用堆筑法的城垣不少,大多与夯筑、版筑等技术搭配使用,如淮阳平粮台等。城垣整体采用堆筑技术的城址仅博爱西金城一座。城垣位于地表1.5米之下,残高2—3米,城址平面大致呈圆角长方形,西、北两面城垣宽约25米,东面城垣宽约10米,南面城垣宽度介于二者之间。城垣建筑材料为生土、细沙土、淤土等。以东城垣为例,分为7—8小层,每小层厚10—20厘米,用较纯净的褐色土堆筑或拍筑而成,土质较硬,局部见夯土块,但未见夯窝等夯打迹象;以南城垣为例,为褐色土和灰绿色或黄灰色细沙土斜向叠压堆筑而成,生土筑于墙体内外两侧,细沙土筑于墙体中间,仅经局部拍打,建筑质量不如东墙[2]河南省文物管理局南水北调文物保护办公室,山东大学考古系.河南博爱西金城龙山文化城址发掘简报.考古,2010,(6).。栾丰实先生认为,西金城城墙并非简单堆压而成,城墙墙体不见夯窝可能与拍筑的处理方式有关。

(2)夯筑技术。

夯筑城垣是史前城址中常见的建造技术。除博爱西金城外,其他城址普遍采用了夯筑法。有的与版筑、堆筑等技术结合使用,如淮阳平粮台;有的与版筑法结合使用,如新密古城寨等。以平顶山蒲城店为例,该城址略呈东西向长方形,城垣由主体墙和两面护城坡组成。城垣底宽14.5米,残高2.3—4.35米,顶宽约7.05米。建筑方式为:逐层堆土夯打,然后堆筑、拍打出内外护城坡,外护坡自内向外逐渐加宽。城墙主体上的夯窝呈圆形,个别较小,直径7—15厘米,多数夯窝形状不甚规则,直径达25厘米左右,系石块夯具所致[3]魏兴涛等.河南平顶山蒲城店发现龙山文化与二里头文化城址.中国文物报,2006-3-3(第1版);河南省文物考古研究所,平顶山市文物局.河南平顶山蒲城店遗址发掘简报.文物,2008,(5).。

(3)版筑技术。

版筑是史前土城遗址城垣建造的最高技艺,也是中原地区史前城址的代表性技艺。使用版筑技术的中原城址有郑州西山、襄汾陶寺、安阳后岗、辉县孟庄、登封王城岗、新密新砦、新密古城寨、郾城郝家台、淮阳平粮台等。

郑州西山是目前所知最早用版筑法筑造的城垣。其建筑方法是先在拟建城墙的区段挖筑倒梯形基槽,在槽底平面上分段分层夯筑城墙。城墙采用方块版筑法。每版的大小不同,版块厚度也不相同。经发掘得知,该城城垣至少使用了三种版筑方法:第一种是以立柱固定夹板,四面版块同时夯筑;第二种是依次逐块夯筑,夯筑完一块就抽掉夹板,再夯筑另一块;第三种应用于墙体中心,在板块内直接填土,稍经夯打而成,因此夯层较厚。此外,城墙最外侧的夯土,因夯打、挤压而呈上大下小的方斗形,为保持墙体结构的稳定,就用集束木棍夹击打,整形[1]国家文物局考古领队培训班.郑州西山仰韶时代城址的发掘.文物,1999,(7).。由此观之,西山城的版筑技术已经较为纯熟,应当不是版筑刚产生阶段的状态。

又如古城寨。从北墙可知该城城垣采用的是大版块叠筑法,先挖以基础槽,至生土为底,在其上打一层薄薄的坐底夯,然后直接在基础槽内进行起版分层分段夯筑。每层版筑墙高约1米,宽1—1.3米,长1.4—2米不等。顺墙体的夹板都用木板,横墙体的挡头有的用木板,也有用竹编和小木棍编绑在一起来替代木板的现象[2]河南省文物考古研究所,新密市炎黄历史文化研究会.河南新密市古城寨龙山文化城址发掘简报.华夏考古,2002,(2).。有学者认为,古城寨城垣的版筑技术较西山更为进步,已经初步掌握了固定模板的原始技术,并且采用分排错列版筑,是对西山城垣版筑方法的继承和改进[3]张玉石.中国古代版筑技术研究.中原文物,2004,(2).。

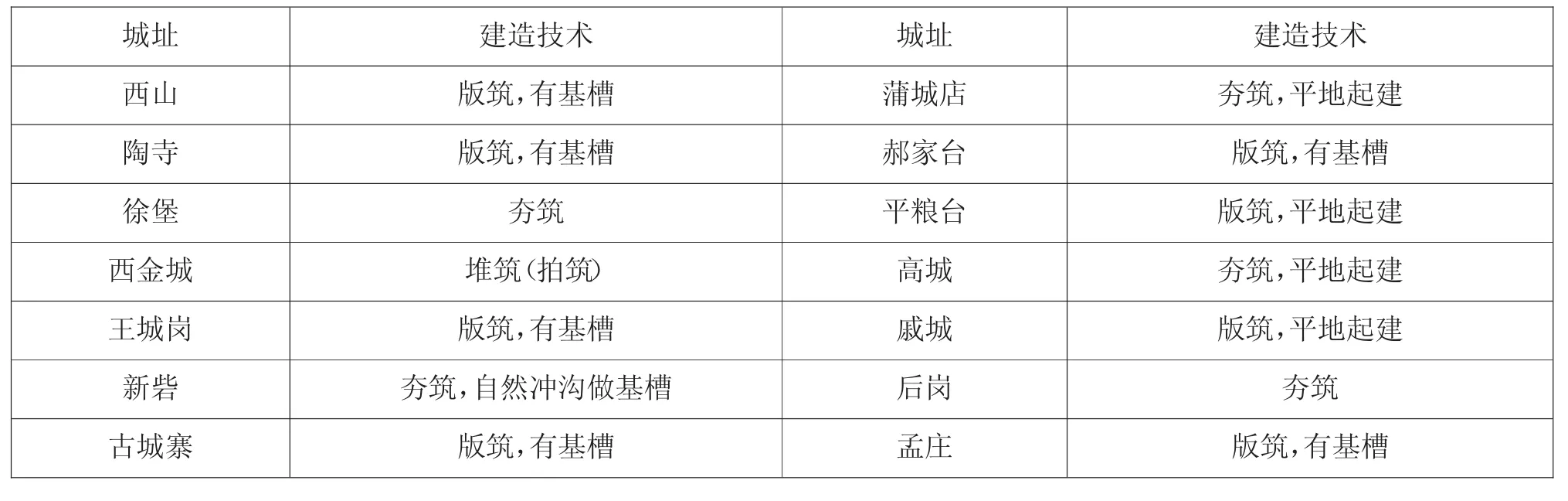

表2 中原地区史前城址建造技术[4]表中所列为城址所使用的最高技术。目前看来,夯筑技术较堆筑技术领先,而版筑又是夯筑的高级形式。以淮阳平粮台为例,城墙的建造使用了堆筑、夯筑、版筑三种技术,故而将其列入版筑城。以下表格同此。

此外,西山、古城寨、王城岗等城址的夯层间有夹细沙或者植物根茎的现象,不仅可以防止夯土黏附夯具,而且可以增加夯土间的凝结力。中原地区史前城址的城垣建造技术已经具有相当的科学性,是史前城址中城墙建筑技术最高、最有代表性的地区,并对周邻地区的筑城技术产生了一定的影响。

(三)海岱地区的城垣建造技术

海岱地区城墙建筑技术以堆筑为主,在与中原等地的交流中,受中原地区现今的筑城技术影响,筑城技术得到了较快发展,在某些方面甚至较长江流域城址筑造技术更为进步,与中原地区史前城址并为筑造技术的两朵奇葩。海岱地区史前城址就城墙筑造技术而言,主要有堆筑、版筑等,另有沙基筑城。

1.堆筑技术。

堆筑是海岱地区尤其是山东地区史前城址的代表性建筑技术。典型的堆筑城墙不见夯窝、夯层等夯打迹象,墙体系直接堆土增高筑成。非典型的堆筑城墙可能存在夯层,有的甚至存在夯窝,但并不明确,而且仅是经过轻微夯打。过去报道的海岱地区史前城址多冠以“堆筑”之名。如五莲丹土、日照尧王城、固镇垓下、临淄桐林、沂源东安故城等。其中,有的可能存在夯层,有的则不存在。关于典型的堆筑技术,尚需进一步的研究。

2.版筑技术。

就目前的考古发现而言,版筑技术最早在筑城活动中的运用当推中原地区的郑州西山仰韶时代城,新密古城寨等龙山时代城进一步发展之[1]马俊才.新密古城寨龙山城筑城技术的初步研究.河南省文物考古学会编.中原文物考古研究.大象出版社,2015.(P110)。至于海岱地区史前城址中的版筑做法,学界一般认为是受到了中原地区技术的影响[2]孙波.山东龙山文化城址略论.中国社会科学院考古研究所等编.中国聚落考古的理论与实践(第一辑).科学出版社,2010.(P358)。海岱地区运用版筑技术的城址主要有连云港藤花落、阳谷景阳冈、滕州庄里西等。

以阳谷景阳冈为例,城墙底部宽19—20.5米、顶部宽10.5—12.5米、残高2—3米不等。发掘者根据夯土土色及技术的不同,将城墙由晚至早分作十组。总的来说,该城墙体主要为堆筑或夯筑,局部使用版筑。版筑主要用于靠近城墙外部的墙体,增筑或靠近内侧的墙体则以堆筑为主,多不见明显夯层,有的甚至连夯窝也不存。以第八组夯土城墙为例,版筑墙体由下至上呈阶梯状内收,板宽约9厘米,残长100—150厘米[3]山东省文物考古研究所、聊城地区文化局文物研究室.山东阳谷县景阳冈龙山文化城址调查与试掘.考古,1997,(5).。

藤花落城与之相较,技术上的进步性主要表现在两个方面:第一,版筑墙体占比重相对较高;第二,基槽的开挖和运用[4]南京博物院等.江苏连云港藤花落遗址考古发掘纪要.东南文化,2001,(1).。栾丰实先生过去曾认为,海岱龙山城基本上没有基槽,而是直接在经过平整的地面上筑城,并将此作为边线王城的所谓基槽为环壕的证据[5]栾丰实.关于海岱地区史前城址的几个问题.山东大学东方考古研究中心编.东方考古(第3集).科学出版社,2006.(P72),当是很有见地的。迄今为止,除藤花落城外,其他海岱地区史前城址确未见无疑的基槽遗存。此外,关于城子崖城,过去虽然有学者认为城墙建造中使用了版筑技术[6]张学海.试论山东地区的龙山文化城.文物,1996,(12).,但事实上使用版筑技术的是城子崖岳石文化城,龙山文化城所使用的系堆筑技术。

3.沙基筑城技术。

20世纪末,山东省考古所先后在阳谷、东阿、茌平等地发现了数座被称为“城组”[7]张学海.鲁西两组龙山文化城址的发现及对几个古史问题的思考.华夏考古,1995,(4).的城址。这些城址的可靠性频为学者们质疑[5](P68),甚至有学者直言景阳冈之外几座鲁西城址的所谓城墙,仅是龙山时代居民对沙基边缘进行简单整理加固的遗迹,是为适应易涝环境的工程[8]孙波.鲁西地区的沙基堌堆遗址.考古,2003,(6).。事实上,能够起到防御洪涝的遗址外围沙基建筑,也当能起到防御外敌之效。而且,质疑者也承认鲁西这些遗址成组分布、有中心城址、聚落可分级合乎史实[2](P359);此外,调查者钻探时发现了明确的城墙夯层,所以在无新的证据前提下,我们认为鲁西地区几座城址不可轻易被剔除出去,至少它们为今人提供了当时遗址外围防御工程建筑的技术实证。

以经过科学发掘的茌平教场铺为例,城址平面呈东西长约230米、南北宽约180米的近椭圆形。城墙内外两侧都有壕沟,系两侧取土向中间堆筑而成。城墙大体可分为两期,其中第一期城墙系黄沙混合红色黏土分层夯筑而成,局部夯层较清楚,厚约5—8厘米,但是夯窝不明显。第二期城墙底宽近30米、顶宽约27米、残高约0.7—3.2米,筑法与第一期稍异,直接筑在一期城墙两侧的壕沟上,但筑墙前并未对沟内的淤土进行处理。夯层较厚,最厚处可达20厘米,夯窝普遍不明显,局部存在的疑似夯窝直径约3—5厘米。夯层之前存在夯碎的陶器,发掘者认为是城墙的奠基仪式。另,该城址还发现有与城墙有关的5处祭祀坑等遗迹,或为筑城活动中的礼仪[9]中国社会科学院考古研究所山东队,山东省文物考古研究所,聊城市文物局.山东茌平教场铺遗址龙山文化城墙的发现与发掘.考古,2005,(1).。由此可知深为孙波先生怀疑的沙基作为城墙的可能性不能被轻易否定。

除此之外,鲁西几座沙基城皆未得到系统发掘,皇姑冢、王家庄、大尉、乐平铺、尚庄、王集等都有城墙的痕迹[1]张学海.鲁西两组龙山文化城址的发现及对几个古史问题的思考.华夏考古,1995,(4).,但基本是用黄面沙土筑成,夯土较为纯净,或夯层不可辨,或夯窝不可辨。虽然沙基城作为海岱龙山文化一种城墙筑造方式的可能性较大,但仍需进一步的考古发掘来证实和确认。

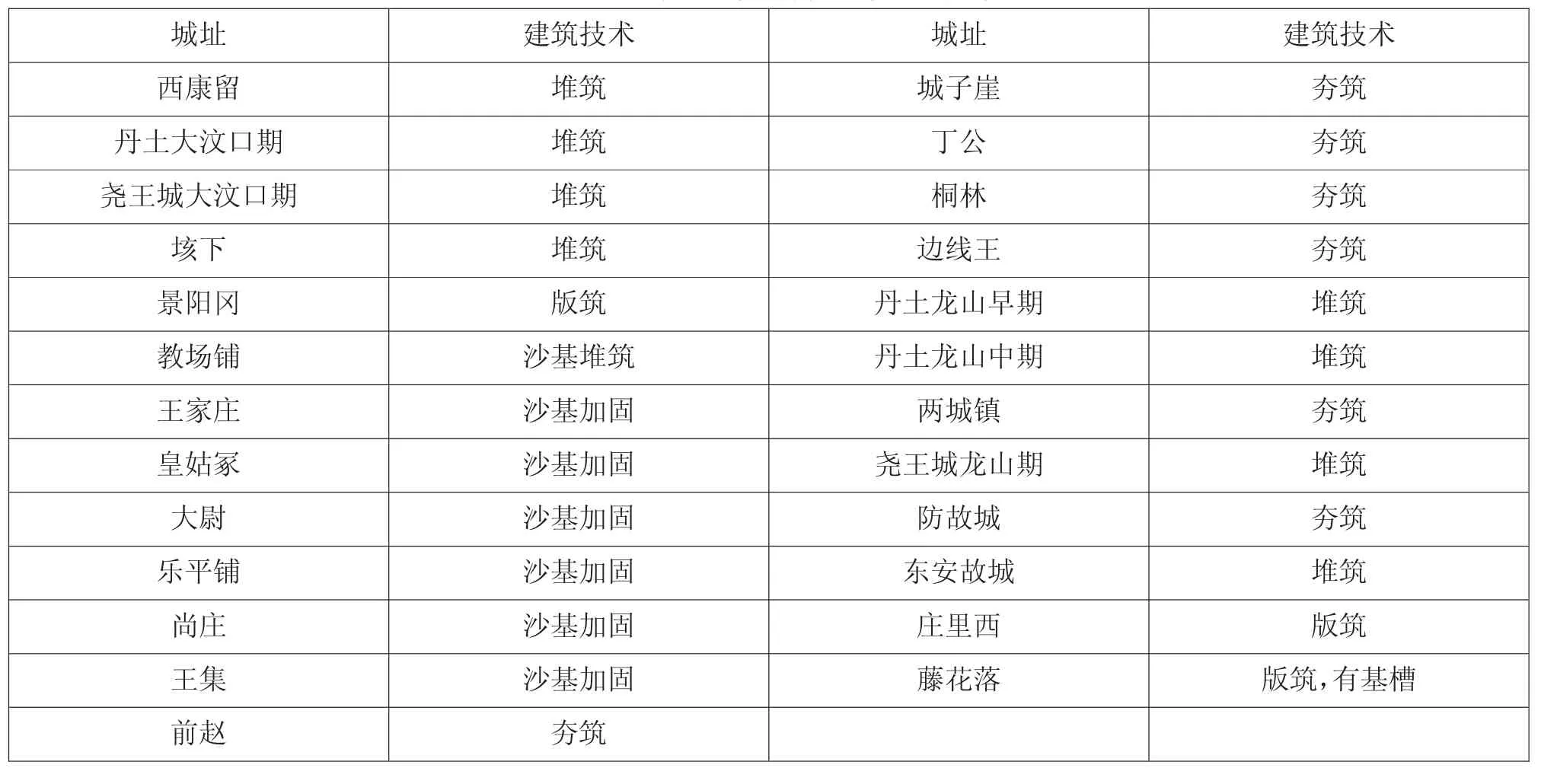

表3 海岱地区史前城址建造技术

三、相关问题探讨

(一)筑城技术发展与史前筑城运动、早期城市化运动的兴起

先秦时期今中国范围内有两次大规模筑城运动,第一次发生在龙山时代,第二次发生在春秋战国时期。龙山时代长江、黄河流域史前城址数量逾100座,其中黄河流域占据了半数以上,这当然是社会经济发展、人口增多、阶级分化的必然结果,同时也与筑城技术的进步不无关联。同时,大规模筑城运动的开展又促进了筑城技术的传播和进步。在这一筑城技术广泛传播的时代,早期城市化进程也拉开了序幕。

黄河流域三大文化区史前人群因地制宜,结合当地自然条件,采用了砌筑、堆筑、夯筑、版筑等筑城技术。尤其是中原、海岱地区,多处城址都使用了不同的筑城技术。在这些使用多种技术的城址中,通常的做法是城墙外侧或外半部城墙使用诸如版筑等较复杂的技术,城墙内侧或内半部城墙则使用堆筑等较简单的技术。至于北方石城,多是外部石块较为规整且陡直,而内部石块则参差不齐。过去有学者论及史前城址时,曾将北方石城谓为“北方模式”,将中原、海岱二区土城谓为“中原模式”[2]马世之.中国史前城址特征浅析.中州学刊,2002,(5).。事实上,中原、海岱二区史前城址在共性之余存在着各自的地方特色,不妨在“中原模式”下分别以“河洛亚模式”“海岱亚模式”名之。

这种因地制宜、多种方法相结合的筑城技术,既提高了城墙外部墙体的质量,更提高了筑城的效率,既满足了当时战争、洪水背景下普遍筑城的需要,也满足了社会复杂化进程中统治者修筑大规模城墙的需要。经历了此次筑城运动以后,中国古城逐渐开始向着固定化、模式化的方向发展。筑城技术的进步与城邑规模的扩大、形状的渐趋规则也有较大的关联。

史前筑城运动的开展、早期城市化进程的开启、史前城址数量的多少、规模的大小,与作为中心聚落的城所能控制的人口数量紧密相关。这既需要聚落考古的深入研究,也要吸收近年来在国内经过一定实践的“人口考古学”[1]王建华.黄河中下游地区史前人口研究(博士学位论文).山东大学考古系,2005.的相关成果。

(二)黄河流域筑城技术的发展阶段和波及范围

根据建筑材料和建筑技术的不同,黄河流域史前城址被分为砌筑、堆筑、夯筑、版筑等几种类型。所谓砌筑城墙,意为用石块垒砌城墙。堆筑城墙,意即在平地之上多次堆土逐层向上筑墙。这种城墙又可分为两类:一类可能经过轻微夯打、踩踏、拍压;一类则不夯打,简单上堆而成,层理不清晰,无明显夯窝。夯筑城墙,即运用一定的夯具,在地面上或者挖好的基槽内堆土层层夯打,切削两侧墙体形成的城墙。版筑是夯筑的高级形式,在固定的模板中间填土用夯具夯实,分层、分块、分段加宽、加高墙体[2]张国硕.中原先秦城市防御文化研究.社会科学文献出版社,2014.89;张玉石.中国古代版筑技术研究.中原文物,2004,(2).。在土筑城墙中,版筑技术最高,夯筑次之,未经夯打、踩踏的堆筑城墙最不坚固。考古发现的史前城址堆筑技术,多是经过轻微踩踏、拍压或轻夯的模式,完全简单堆成的则少见。所以栾丰实先生认为堆筑是夯筑的一种形式,目前看来,是较为合适的。

根据有夯窝城墙来看,这一时期夯窝直径多为3—5厘米,一般为口呈圆形或不规则形的圆底形状,由此知黄河流域尤其是黄河中下游地区的夯具主要为单根或集束木棍,也存在一定的河卵石。虽然龙山时代已经进入铜石并用阶段,但这一时段的铜是珍贵资源,尚未普及,并未将这种珍稀资源制成筑城中需求量甚大的夯具。一般认为,金属夯得到较大发展是在先秦第二次筑城运动中。

另一个有趣的现象是,处于黄河上游的甘青地区,作为史前七大文化区中的一个,以彩陶等为代表的文化因素得到了蓬勃发展,但却并无筑城的实践。这与自然环境有关,还是当地对御敌、防洪的需要不如黄河中下游强所致?有趣的是,黄河流域史前城址普遍发现于季风区,从气候方面来看主要集中于温带季风气候区、亚热带季风气候区,而甘青疆藏则位于西北干旱半干旱区和青藏高寒区,当地的气候状况、土壤条件是否不利于城墙筑造?或许环境考古能为此问题提供有理有据的解答。

(三)筑城技术中的认知考古视角

认知考古学是西人较早开拓的一个考古学研究领域[3](美)肯特·弗兰纳利,乔伊斯·马库斯.寻婧元译.陈淳校.认知考古学.南方文物,2011,(2).,传入中国后,不少学者在此视角下对国内的考古学材料进行了分析与再思,近年来美术考古学的不少研究与认知有千丝万缕的关联。但总的来看,学者们对墓葬、祭祀台基等材料的认知考古研究较多,尚无学人专就城址的问题从认知考古的角度进行阐释。

事实上,就黄河流域史前城址而言,认知考古或可开拓新的视角。诸如史前城址的形状,一般认为经历了从圆形到方形的演变,甚至有学人专就黄河、长江流域几大史前文化区的方形城址作过专题探讨[4]何军锋.试论中国史前方形城址的出现.华夏考古,2009,(2).。除了地形地势的原因,史前城址的圆形、圆角方形、方形、三角形等形状或与当时筑城人群抑或上层统治者的精神文化信仰有一定的关联。对于其中的矩形城,马世之先生从古代“方块田”的规划概念和方法入手,做了尝试性的解答[1]马世之.试论我国古城形制的基本模式.中原文物,1984,(4);马世之.再论我国古城形制的基本模式.中原文物,1987,(1).。这些解答无疑是基于考古材料的一种尝试性探索,为进一步的研究提供了一个认知的视角。又如城墙修筑活动中的人骨、兽骨埋藏行为。以郑州西山为例,城墙墙基底部和城门门道之下都存在埋藏婴儿的现象,应与特殊的信仰观念或奠基礼仪有关。与中原、海岱地区不同的是,北方地区石城多有祭祀相关遗迹,可能是当时社会生活中举行特殊仪式之地,在聚落中起着稳固人心、凝聚力量的作用[2]韩建业.试论作为长城“原型”的北方早期石城带.华夏考古,2008,(1).。

行为是意识的反映,如何从认知考古的角度对史前筑城行为和技术进行阐释,还需要更多的材料、更深入的比对分析。在学界普遍感觉史前城址甚至先秦城址的传统研究已经近乎透彻、难有新意的大背景下,认知考古学应可为城址的研究提供一个创新性的视角。

结语

从史前迄于明清,中国古代普遍存在无城墙的城市。城墙虽非城市的必备要素,却是中国古代城市异于其他聚落的主要标志。本文选取史前时期有城墙城邑作为研究对象,以城墙这一重要建筑为视角,以期对黄河流域新石器时代筑城技术有较为直观的认知。通过比较分析,不难发现:

位于黄河中上游地区的内蒙古、陕北、晋北等北方地区的史前城址主城材料主要为石头,辅以土料,在建筑上普遍采用石砌技术筑造,这种石砌技术多是石块错缝垒砌。有的为了保持城墙对地面的压力平衡,墙基部位系对黄土夯打而成,在这种墙体之上的城墙不至于轻易倒塌。中原、海岱二区史前城址建城原材料主要为黄土等土资源。在墙体的构造上,中原地区有两种模式,一种是基槽型墙体,即先挖基槽然后填土夯筑墙体,另一种是平地起建式墙体,即直接在地面上筑造,两者各占半数左右;在城墙的建造方法上,中原地区城墙基本上都采用了夯筑法,甚至半数以上的城墙采用了版筑法。需要注意的是,有的城墙采用了不同的筑造技术,如王城岗小城挖有基槽,大城似乎只在个别地段有基槽迹象;又如平粮台,城墙的筑造使用了堆筑、夯筑、版筑三种技法。这种基槽式、版筑式的先进筑城技术从仰韶时代的西山城传至龙山诸城,不妨称为“河洛亚模式”。海岱地区的史前城墙,虽然也是“基槽型”与“平地起建”式城墙并存,堆筑、夯筑、版筑技法并存,但从量上看,其中占主导地位的当是平地起建式城墙,筑造技法也是以堆筑夯筑为主,个别出现了版筑现象,似可以“海岱亚模式”名之。

城作为一种集体工程,是古代建筑史上的重要组成因素。一般认为,城的出现与文明时代相关。黄河流域史前城址的出现尤其是史前城墙的建造,标志着社会生产力和建筑技术都已经达到一定的水平,筑城技术的视角对于理解早期社会复杂化进程有一定助益。就城墙特征及筑城技术而言,黄河流域尤其是中原、海岱地区的史前城址极具中国特色,为后世中国城的继续发展奠定了较为坚实的基础,在世界城市史上占据重要的地位。

但同时需要指出的是,文章并未对与城墙同时期的城内重要建筑诸如城墙附属设施、夯土台基、手工业作坊、房址等的建筑技术进行分析,也未从宏观的视角对城的选址、城内布局、城与周邻聚落关系等方面论述广义的筑城技术,甚至没有涉及不同地区间人群生产生活用品相关性背后制陶技术等方面的文化交流与互动。事实上,城内夯土台基、房址等建筑技术与城墙建筑技术是紧密相关的,城的选址和布局与城的筑造技术也相互影响,生产生活用品的交流可以为我们提供一个广域的文化互动的视角。囿于篇幅,相关论题将另文述之。

中国的城市考古几乎是与考古学的传入并行发展的,早在二十世纪二三十年代,殷墟、城子崖、两城镇等早期城市遗址的发掘即为城市考古揭开了序幕,奠定了基础。经由近九十年的发展,城市考古取得了一系列丰硕成果。随着考古工作的持续进行,当有新的史前城址被披露出来,届时,学界或能对这些早期城市的缘起、发展、演变有更深入的认知。 (责编:樊誉)

ABriefDiscussion on the Construction TechnologyofWall duringthe Neolithic Age in the YellowRiver Basin

Guo Rongzhen

There are many city sites in the middle and lower reaches of the YellowRiver.These sites belong to the North,Heluo and Haidai regions.On the part of fortification materials,both of Heluo and Haidai regions are used in soil construction,while the North region cities are used in stones;On the part of construction technology,Heluo region are banzhu,hangzhu and duizhu,the main technology is banzhu.When it comes to Haidai region,the main technology is duizhu,besides,there are also hangzhu,sand-reinforced,banzhu and so on.However,the North region is qizhu.In addition,the footing of wall in Heluo region are chamfer,flatland-construction,but Haidai region is mainly flatland-construction.The cultural factors of soil-engineering,banzhu,chamfer represent the highest technologyin Chinese prehistoric fortification.The progress ofthe technology of tortification provides the basis for the fortification movement in Longshan Period.It plays an important role in the process of social complication and civilization.

The Yellow River Basin Yangshao-Longshan Period City Fortification Technology

郭荣臻(1988—),男,河南新密人,山东大学历史文化学院博士研究生,研究方向为农业考古、城市考古。