肇庆骑楼街经济发展的兴衰及其原因

2017-09-11李自更

李自更

(肇庆学院旅游与历史文化学院,广东肇庆526061)

肇庆骑楼街经济发展的兴衰及其原因

李自更

(肇庆学院旅游与历史文化学院,广东肇庆526061)

肇庆骑楼兴起于社会动荡的民国时期,至今近百年,基本上保存完好,是岭南骑楼建筑群中的重要组成部分,是一笔非常重要的历史文化遗产。骑楼以其极具岭南特色的建筑风格被赋予了商业功能,促进了肇庆经济的发展。纵观肇庆骑楼街各个历史时期的经济发展状况,其兴衰过程既受到地理因素、战争因素影响,也受到自身局限性,及其在城市现代化过程中缺乏兼容性的影响。研究骑楼街的经济发展对于今天保护和开发肇庆骑楼有着重要的意义。

肇庆 骑楼街 经济

骑楼是近代中国建筑和城市发展史上具有重要意义的区域性建筑类型,属敞廊式商业建筑,它是在民国初期融合中西建筑风格而产生的一种独具特色的建筑形式——采用居室前加走廊的“外廊式建筑”,其临街店铺二楼以上部分凸出来,二楼以下罩着的空间作为人行道,楼上住人,楼下经商,因骑楼临街联排排列,从而组成一条长长的半封闭的走廊,远远看去,像“骑”在人行道上一样,故名“骑楼”[1]杨安,杨宏烈.再论广州骑楼商业街的文化复兴[J].建筑历史,2002,(4).(P23)。骑楼建筑最早出现在广州。1912年民国政府为治理广州颁布的《广东省警察厅现行取缔建筑章程及施行细则》中,正式出现“骑楼”一词[2]娄君侠.骑楼建筑的发展动因——以广州的骑楼建筑为考察对象[J].科技信息,2008,(24).(P45),于是在政府的倡导下广州开始大规模兴建骑楼。此后骑楼建筑在广东、广西、海南、福建等地区的大小城市陆续出现。作为建筑与商业经济相结合的典型范例,骑楼也在肇庆市(指肇庆市端州旧城区)形成了一定规模。骑楼在肇庆经济发展中曾起到一定的作用。研究骑楼商业街的经济发展对于今天保护和开发肇庆骑楼有着重要的意义。本文拟从经济角度,结合肇庆骑楼的历史沿革,以及其在各个历史时期经济发展的状况,对其发展变迁过程和兴衰原因进行初步分析,力图探讨其经济兴衰的规律,并为肇庆市复兴骑楼街经济,建设历史文化名城提供一些参考,以期人们更多地关注研究这一问题。

一、肇庆骑楼街的历史沿革

肇庆城前身为高要县治,初置于西汉,宋代筑城于今址,它坐落在西江阳面沿岸天然堤上,靠山面水,扼两广交通要道,两千年来为历代王朝各级政区治所和军事、经济重镇,城市中心位置从未变动。肇庆骑楼建筑群主要分布在端州旧城区正东路、城中路和天宁南路一带,其中以正东路、城中路居多,是其精华的集中体现。骑楼见证了近代肇庆城市发展的历史,被人们称为近代肇庆的“活辞典”。

肇庆自民国初年兴建骑楼后,骑楼开始在此生根发芽,成为肇庆的一道靓丽风景。肇庆骑楼从兴起到衰落大致经历了两个历史阶段。

(一)民国时期

民国时期为肇庆骑楼建筑的兴起和发展阶段。肇庆骑楼的兴建是多种原因促成的。民国时期,地处西江之滨的肇庆水患不断,常饱受水患之苦。据史料记载,从民国2年(1913)至民国35年(1946)肇庆城年年遭遇洪水决堤,其中民国3年(1914)、民国7年、民国23年、民国33年,先后决堤29条、30条、13条、14条[1]政协高要县文史资料研究委员会.高要文史(第16辑)[G].1998.(P26)。其中尤以民国3年和民国4年水患为甚,即肇庆甲寅、乙卯水灾,“民国四年(1915),夏,淫雨匝月,西潦暴涨,县属堤围全决。自清道光甲辰以后以此次灾情最重。景福围决口四十七处……全城淹没,城内亦水深数尺,是年景福围崩决,涉及广州出现水患。”[2]补修高要县民国志.转引自肇庆地区自然灾害史料[G].广东省肇庆地区档案馆编.(P42)这两次水灾导致肇庆城内外房屋商铺尽行倒塌,死者数千。

自然灾害固然对肇庆城建筑带来很大破坏,然而“人祸”——军阀混战兵燹祸接,给肇庆城区造成的破坏则更大。如民国l2年(1923)4月粤军与沈桂军之役(孙中山下令通缉沈鸿英),沈军纵火毁近城商店八百余间,乘机掠劫,肇庆城区的建筑因战乱大批被毁,昔日繁荣兴旺的城东东门正街,两旁商铺几近被毁尽[3]肇庆市端州区地方志编纂委员会.肇庆市志[M].广东人民出版社,1996.(P12)。

肇庆城区原有街道建筑不仅破坏严重,而且原有街道建筑也存在着缺陷。肇庆传统商业街道多由连续铺屋所组成,这些铺屋通常具有窄面宽、三间两廊式的凹入门廊、门廊两侧用砖墙封闭等特征;加上缺乏管约,传统商户经营多直接面向街道,且僭建及占道经营的现象十分突出,致使街道肮脏、混乱。为了医治战乱创伤,改善城市建设的无序状况和经济环境,在高要县政府的推动下,1924年在肇庆城第一条现代马路——正东路(1923年修建)两旁,仿照广州的风格,开始兴建骑楼。此后在新建的马路——天宁南路(1924年建成)、新街路(1925年建成)、城中路(1928年建成)等路两旁陆续建造骑楼。这一时期为肇庆骑楼大规模的修建阶段。

抗日战争时期,肇庆城遭到了日军的空袭,许多建筑遭到破坏,骑楼街被毁的房屋多改建为骑楼。这是肇庆骑楼的补充建筑阶段,当然建造的骑楼相较前一个时期为少。

民国时期肇庆骑楼建筑在正东路、城中路、天宁南路以及新街路连片形成规模,是肇庆骑楼建筑的辉煌时期。骑楼建筑有突出的商业实用性。通常是楼下做商铺,楼上住人。其跨出街面的骑楼,既扩大了居住面积,又可防雨遮阳,方便顾客自由选购商品。它界面整齐,空间连续,既方便“商民交易”,也杜绝了城市街道原有的脏乱的弊端。正因为骑楼建筑具有很好的“商用功能”,它虽然是在政府的强力推动下开始兴起,却也因此得以推广流行。

(二)中华人民共和国时期

这一时期骑楼建设较少,甚至由于城市发展的原因,部分骑楼建筑被拆掉,保留的骑楼也出现老化等问题。

新中国成立初期,随着政治局势的稳定和经济的发展,曾在骑楼街一带兴建了一些骑楼,这一时期建设的骑楼多采用“红毛泥”(即水泥)这一新建筑材料,为钢筋混凝土结构,而不是之前的砖木结构。其中以西江饭店、肇庆旅店为代表。肇庆虽然经历了动乱的“文革”,但骑楼躲过了此劫,几乎没有遭到破坏。

改革开放初期,随着经济发展和城市扩容的需要,加上骑楼街区狭窄,地处城市中心区,骑楼不仅没有增建,而且面临被拆的命运。80年代有些骑楼被拆掉,其中城中路东段的骑楼就是在那时拆掉的,有的改建为现代钢筋混凝土结构的高楼大厦,有的改建为现代骑楼。这些镶嵌在骑楼街的现代建筑(包括“现代骑楼”),与原有的骑楼街区既不协调,也不美观,破坏了骑楼街区的整体美。1994年肇庆市被批准为国家级历史文化名城后,骑楼街作为肇庆市重要的历史文化街区受到保护,骑楼建筑也得到保护,禁止私人随意拆建和维修。目前肇庆保存较为完整的骑楼主要分布在正东路和城中路,绵延1600米左右,行人街面(不含骑楼过廊)宽度为8—9米。骑楼见证了肇庆市的荣辱兴衰,骑楼的沧桑变化是其发展演变的一个缩影。

总之,肇庆骑楼建筑是特定历史时期的产物,它虽是国民政府强力推行的结果,但是因其与当时社会经济发展相契合,因此得以流行,并形成规模,积淀为肇庆市的历史文化符号,成为丰厚的历史文化遗产。

二、肇庆骑楼街在各个历史时期的经济状况

肇庆骑楼街经济与肇庆骑楼建筑一样,发展起伏不定。

(一)民国时期的经济发展状况

肇庆是广东省内少有的历史可与广州相比的城市,从宋至明清,城市在发展过程中已初步形成了规模较完善的商业。据记载,历史上,肇庆的交通运输以水运为主,陆运为辅。明清两代,作为府治所在地的肇庆(曾在150余年间作为两广总督府所在地),正处于西江水运线的要冲,它逐渐成为沟通粤西山区与珠江三角洲地区水路交通的枢纽,而且还是两广粮食和土特产的转运站。清光绪二十年(1894),肇庆首设“肇省渡”,这是航行于肇庆与广州之间的“花尾渡”[1]肇庆市端州区地方志编纂委员会.肇庆市志[M].广东人民出版社,1996.(P243),一直使用到20世纪70年代。此外还增设了“肇江轮拖”等定期航班。开设了大简圩码头、塔脚街码头、新街码头、学前街码头、水街码头等多处码头,这些码头毗邻城区南面,繁荣的商旅往来极大地带动了城内的商业发展。清光绪三十四年(1908),肇城内成立了肇庆商务分会,当时城内商店有千间左右,主要以油、米、芏席为大宗。在众多商店中,最引人注目的是后来的百年老字号“赞元堂”。清道光三十年(1850)由石洁兴、陈仲简等人合资在肇庆府东门街(今正东路)开设“赞元堂”药材铺。由于经营得法,赢得百年不衰[2]高要县地方志编纂委员会办公室.高要县医药总公司大事记.高要修志通讯[G].1987.(P27)。这是骑楼出现前的经济情况,初具规模的商业在民国时期得到进一步发展。

1.在军阀混战中崛起。

民国初期,肇庆商业得到了进一步的发展。然而两广军阀的混战也使肇庆商业遭到了破坏,商业略显萧条,据记载仅民国12年(1923)的战乱就焚毁商店民房800余间[3]肇庆市地方志办公室.肇庆大事记[M].1994.(P62)。直至1928—1937年间,陈济棠主政广东时期,采取了一系列安抚民心、有利于国计民生的措施,才有所好转。在此期间除了原有畅达的水路交通外,还加强了陆路运输建设,修筑了高三公路、高明公路、高新公路等,并在市内扩建、增建马路,扩大市区范围,使原有以高要县肇庆城关区为主体的一市六墟商业网得到发展和充实。商业交易比较活跃,被认为是解放前商业的“黄金时代”。当时的商业市场以正东路一带最为繁盛。市面商品以居民生活用品油、米杂货为多。外销货物一度以芏席、竹扇、蚕、茧为大宗。当时城内的商业行业众多,主要有:米谷、布匹、什货、百货、钟表、药材、酒楼、饭店、草席、木器、铁器、典当、旅业、理发、车衣、皮革、鞋店等。这些商业店铺主要集中在城中路和正东路两旁,都是私人经营的旧式商店。此外肇城内还设有交易集中的墟期行市,包括猪墟、瓜菜墟、花墟、谷墟等专业墟市。这些专业墟市吸引了附近地区的商人进行货物交易。如新兴都城各邑和广西梧州的谷米等进入谷墟交易。旺墟日交易额逾30多万公斤,淡墟亦有20多万公斤[1]肇庆市端州区地方志编纂委员会.肇庆市志[M].广东人民出版社,1996.(P328)。商业的发展,规模的不断扩大,为了避免行业间的恶性竞争,加强经营管理,互利共赢,各行业之间的同业组织——商会进一步完善。高要县城商会成立于宣统元年(1909),会址设在泰和安栈(今正东路88号)。商家之间推选出当地有一定经济实力和政治影响的商人作为商会会长,从民国15年(1926)起,相继任高要县(当时肇庆城属于高要县管辖,以下相同)各届商会的会长是叶竹庭、梁清珊、梁伯豪等人[2]政协高要县文史资料研究委员会.高要文史资料(第9辑)[G].1994.(P65-78)。这些人都是城内商店的店主。

表1 民国时期高要县城历届商会会长表[3]中国人民政治协商会议肇庆市委员会文史资料委员会.肇庆文史(第3辑)[G].1990.(P1)

从上表可看出,商会的会长几乎以正东路和城中路——骑楼街的商店老板为主。商会除了协调各行各业之间的利益关系外,还抽出部分经费和人力支持地方慈善事业,如:广善堂方便医院、消防会等,在战乱时期还担负起社会治安的责任,组织商民自卫队保护会员的生命财产安全。

2.抗日战争期间的畸形发展。

1937年,由于日寇入侵,飞机侵扰,民不聊生,城内商店纷纷关闭歇业,商业惨淡凋零。在“走飞机”“走日本仔”的日子里,肇庆城区冷冷清清,店铺白天停业,入夜后一些大胆的店家才回城开市。许多厂房、作坊被迫停产,整个高要县的工商业和手工业遭到严重的破坏。民国27年(1938),广州、三水、河口、香港相继沦陷。由于肇庆处于敌前的偏安地带,因此沦陷区不少人民携带资金,拖儿带女外逃到地处西江流域的肇庆等地,造成肇庆城内人口剧增,一些与人民生活相关的行业——故衣业、旅业、饮食业、典当业等一时兴盛起来,使得当时的经济发展呈现畸形繁荣局面。

(1)商业。

首先兴起较快的是故衣交易。抗战时期棉纱缺乏,布匹价格昂贵,缝制新衣不易,难民们在内迁途中以衣物等换取费用,因此故衣价格便宜,适合时人的需求,迅速兴盛起来。民国31年(1942),自江滨二马路至芹田桥一带,从事贩卖故衣业者1000多间,而沿街露天摆卖的小贩更是不计其数,故衣市场的兴盛为肇庆历史所未有[1]肇庆市端州区地方志编纂委员会.肇庆市志[M].广东人民出版社,1996.。

其次是粮食贸易。广州、三水、香港等地相继沦陷后,沦陷区人民粮食缺乏,而西江上游各地是产米区,肇庆便成为粮食转运点。沦陷区的商人采购粮食后,雇人肩挑背扛,运至金渡、高明、江门等地,每天这样的挑夫约有两三千人。当时,粮食业较显著的商号有德兴和(正东路)、公益行(正东路)等。

此外还有九八行的崛兴。九八行即是代客买卖的牙行,从中抽取买卖双方二厘佣金。经营者可采用巧妙的方式获取利益,因此所得并不止区区佣金,而是大有利可图。九八行里规模较大的商号有裕兴祥(正东路)、骏祥(正东路),同义(正东路),江源隆(新街)等。

(2)手工业。

抗日战争前肇庆的手工业不多,即使有也主要集中在乡镇和城郊,城内从事手工业者较少。抗日战争期间,由于珠江三角洲沦陷,沦陷区的一些手工业,如服装、皮革及其制品、金饰、木制品、白铁制品、秤尺、油烛、造纸等迁移到肇庆,使肇庆手工业行业有所增加。民国27年(1938),肇庆植蔗及榨糖业兴起,次年,肇庆火柴业兴起,火柴业计有二三十家。抗日战争前,肇庆织席的人不多。抗日战争爆发后,特别是民国27年(1938),从事织席的人增多,先后出现了肇荣、联记、兴记等10多家经营蒲包的商号和裕安、祥益、泰西、鸿兴等20余家经营草席的商号[1](P127)。此外,民国时期缝纫业也得到了很大的发展,有大行、裕丰源、永兴、永发、裕伦等服装店铺,经营裁制服装、彩旗之类。直至今日我们在城中路和正东路仍可看到不少经营制作彩旗的店铺。应该指出肇庆城的手工业从属于商业,为商业服务。

(3)餐饮服务业。

餐饮服务行业也有了很大发展。据《肇庆商业志》记载,抗日战争期间,北方的外省民众大量南下广东逃难,特别是广州沦陷后,广西、湖南、湖北等省和本省的新兴、云浮、郁南及恩平、开平、新会、台山等县的富商云集肇庆,货物往来不绝,商旅频繁,而且西南、西北一线的商贩也通过水路、陆路在肇庆停留,生意大有可为,肇庆饮食业也一时兴旺起来。当时饭店酒楼主要分布在正东路、城中路、天宁南北路等道路。

表2 肇庆餐饮服务业分布表[1]高要政协文史办公室.三四十年代肇庆镇的饮食业.高要文史资料(第7辑)[G].1994.(P82-83)

其中比较有名的饭店有:依岩酒家、和平餐室、庆云酒家、肇庆饭店等,约有三四十家。此外,在天宁南路、正东路和城中路等还遍布很多小食店,主要有牛记回民饭店、光复回民饭店、豪记饭店、广州甜品店、三楚云友轩粥面店、桃园云吞店等数十家。为了招徕食客,各饭店酒楼都聘请技艺较好的师傅,制出各具特色的点心和烹调风味独特的名菜美食。其中依岩茶楼的双黄莲蓉、八珍扒鸭,庆云酒家的黄老寿炒鳝片、北方咕噜肉,豪记饭店的明炉烧鸭等均是驰名菜肴。

与餐饮业一同兴起的还有旅业。人口激增和商旅频繁往来,也带动了旅店业的发展,以中南旅店、人和旅店、豪居旅店等十余家最为有名。

餐饮业、旅业因战争出现畸形的繁荣,可惜好景不长,日本侵略者飞机轮番轰炸肇庆城,致使人心惶惶,为躲避日机空袭,人们白天到郊外晚上才回家,酒楼饭店只好在白天关门停业,即使够胆营业的,也只能做五六个小时的生意。盛极一时的餐饮服务业从此衰落。

肇庆骑楼街区经济一度出现的繁荣景象不过是战争催生的一个畸形产物,随着日寇对肇庆城区的轰炸,城内居民大量外迁逃难,房屋商店遭到破坏,商业往来遽减,许多商号都关闭停业,加之日军占领期间的残酷掠夺,骑楼街经济从此衰落下去。

3.解放战争时期遭受重创。

1945年日本投降,肇庆光复后,人民欢天喜地回家恢复旧业,不少商家重新开业,肇庆城商业有所恢复。但是战劫过后,加上日军占领时期的残酷搜刮,肇庆城商业经济元气大伤,已不能与战前相比。据《肇庆商业志》记载,抗战胜利初期城内有案可查的商店有834间[2]肇庆市地方志编纂委员会.肇庆商业志[M].广东人民出版社,1998.(《肇庆商业志》载834间,而《肇庆市志》载为843间,此处采用商业志的说法).(P3),其分布如下图:

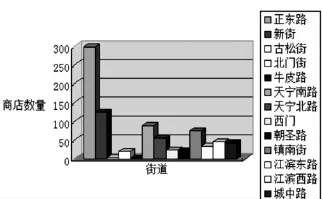

图1

注:(1945年8月)正东路297间,新街有124间,古松街4间,北门街20间,牛皮路2间,天宁南路89间,天宁北路56间,西门24间,镇南街75间,江滨东路34间,江滨西路46间,镇南街75间,城中路43间[1]肇庆市地方志编纂委员会.肇庆商业志[M].广东人民出版社,1998.(《肇庆商业志》载834间,而《肇庆市志》载为843间,此处采用商业志的说法).。

由上图可知,肇庆城内的商业店铺仍集中在以正东路、城中路为主的骑楼街区,其中新街、北门街、天宁南主要集中了洋什、烟丝、九八行、医药药材、布匹、谷米、纸料、蒲包、金饰、京果、海味、鞋店、枧店、茶楼、旅店、照相、打铁业等行业。仅正东路一带就有咸什、洋什27间,烟丝26间,九八行19间,医药药材13间,布匹12间,谷米14间,纸料13间[1](P3),其他各业遍布城内各处,这些商号多半小本经营,有些是半开半歇,商业经营惨淡,勉强支撑。在大部分行业衰落的同时,也出现了一些兴旺的行业,主要是地下钱庄、金饰行业。当时规模较大的商号有恒隆(正东路),实信(正东路),天宝,福盛等。其经营方式是通过旧式炒卖黄金、港币与放高利贷等,同时组织信用会,来吸收人民存款,将所得资金作为自己放贷本钱。其实质就是通过剥削穷人获得高利润,大发国难财。

1946年内战爆发,国统区金融日夜动荡,各种税收名目繁多,加之肇庆连续几年出现水灾旱灾(1946年—1949年均有灾情),通货膨胀之下,肇庆商业陷入了危机之中。民国35年(1946),物价飞涨,以1937年为基数,稻谷上涨4242倍,鲜鱼上涨4545倍,蔬菜上涨1400倍,生油上涨744倍,生盐上涨3600倍,棉布上涨4500倍[2]肇庆市端州区地方志编纂委员会.肇庆市志[M].广东人民出版社,1996.(P143)。到了民国36年(1947),物价飞涨到了离谱的地步,竟比民国26年上涨6万倍,比民国35年上涨10倍[2](P29)。极端不合理的物价飞涨,导致货币极度贬值。与此同时物资匮乏,人民购买力下降,致使大部分行业衰落不振。民国35年(1946)至民国38年(1949)商店歇业60多家;有些商店被迫拍卖抵债,如新街肇德祥号,正东路京华号、同珍布店等10多家。肇城商业经此打击,深受重创。

(二)新中国成立初期至文革结束

1.新中国成立初期的整顿与恢复。

解放初期,肇庆是一个百孔千疮、百业待兴之城。当时群众用一句顺口溜来形容肇庆的状况:“电灯不明,电话不灵,马路不平,河水不清”,这是对新中国成立初期肇庆城的真实写照。从这句顺口溜中我们可以看出,经历了多年战争,肇庆的发展由民国时期的繁荣逐渐走向衰落,许多曾经盛极一时的行业都衰落下去,商业萧条。当时,高要县(时肇庆镇隶属高要县)仅有兴民火柴厂、富国牙签厂、肇明电子厂、德兴和碾米厂等较大的企业,小工厂有93家,产值较低,市场商业萧条。

新中国成立后,国家推行维护民族工商业的政策,积极引导和扶持个体工业户恢复和发展生产。同时着手投资兴建国营工业,逐步建立新的企业管理制度和经济秩序。此时,骑楼街商业出现了回暖的趋势。为了恢复和发展经济,高要县委和县政府采取了两方面的措施,一方面成立地方国营高要实业公司,把肇明电子厂移交县实业公司管理,同时接管其他中小企业,办好国营企业、商业,恢复经济,安定民心。

另一方面,组建县工商联,教育工商业者拥护共产党,拥护人民政府的各项方针、政策、法令,稳定物价,活跃市场。所谓“县工商联”即是从清末发展至今的商会。肇庆解放时,商会积极支持人民政府,拥护人民政府的政策,“1949年,中国人民解放军第二野战军第四兵团、第三野战军第十五兵团、两广纵队路过肇庆。大军先头部队路过肇庆市,商会无条件地支援大米5万斤、港币5万元”[3]政协高要县文史资料研究委员会.高要文史资料(第11辑)[G].1994.(P5)。解放后,于1950年成立了“高要县工商业联合会筹备委员会”,至此商会退出了历史舞台。筹委会共接收了工业公会32个,共362户,资金总额344617万元;商业公会49个,共958户,资金总额692425万元[1]黎家声.高要县工商联合会简况.政协高要县文史资料研究委员会.高要文史资料(第9辑)[G].1994.(P65-78)。整顿后的工商联,其会员中有公营企业60家,私营企业1309家。建国后,1949年至1951年,肇庆私营企业的职工一般实行工资制,以粮、布、油、盐、煤5种实物价格折合为货币支付。经过一系列的整顿和恢复,人民生活逐渐好转,商业贸易也活跃起来。随着人民政府对经济所有制的整顿和改造,而以个体商品交易为主体的骑楼经济陷入了困顿。

2.社会主义改造的大变革。

全国恢复国民经济的任务胜利完成后,1953年党提出了过渡时期的总路线:要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。高要县政府认真执行这条路线,积极对肇城内的工商业进行社会主义改造。

1955年12月,高要县成立了资改领导小组,实行有领导、有计划、有步骤地对资本主义工商业进行社会主义改造。“而在此之前,则按照党提出的“利用、限制、改造”的政策和“统筹兼顾,全面安排,积极改造”的原则,对私营商业的经营范围和货源,按照“维持私商,有利物资交流,完成国家购销计划”的要求,采取“既给饭吃,饱而不肥,以旺养淡,保本薄利”的措施,因势利导,既有压力,又有动力,促使他们逐步走上社会主义改造的道路。”[2]钟仕周.高要县私营商业的社会主义改造.政协高要县文史资料研究委员会.高要文史资料(第17辑)[G].1994.(P18)此外,1955年上半年在全县范围内,核定全县各私营商业的营业额、利润额、费用额等,把其货源按行业纳入国营专业公司或供销合作社负责供应。肇庆城的骑楼商业本是私人经营,因此也列入改造的范围。到1955年底全县纳入各种形式改造的私营商业已有779户1336人,其中公司合营1家(4户13人),合作商店(组)70家(298户415人),经销192家(383户709人),代购代销61家(94户199人)[2](P18)。这其中包括了骑楼街区的商户。1956年上半年,全县基本上实现了全行业公私合营和其他形式的社会主义改造。

改造后的骑楼商业实行统购代销政策,货源供应和营业额、利润等都受到管制,这些措施虽然有利于社会主义经济的建立与发展,却约束了骑楼商业(私营经济)的发展,使得自由交易、自由发展的商业贸易受到政策的限制。

3.“文革”时期再度受创。

“文化大革命”期间,由于受“左”的错误路线的干扰,全国政治经济都受到极大的破坏,肇庆骑楼街区的商业经济也不例外。1966年下半年,市内出现红卫兵及各派性组织上街游行,开始“破四旧、立四新”运动,不少老字号商店因带有“四旧”色彩被更名换姓,被冠以“红卫”“永红”“东方红”等店名。继之而来的派性武斗开始,正东路、城中路为骑楼街区,因为其重要的地理位置曾是文革武斗的重点地方,武斗使得市内不少商店不得不关门停业。如当时的服务公司新风照相店、肇庆旅店和西江饭店等都被“造反派”当作武斗据点而被迫停业近半个月。还有许多业主因为政治牵连而关门歇业,如现今新街17号店,1945年后一莫姓业主买下此处做米面生意,后来店主于1968年因为冤假错案入狱,直到1989年才重新开业经营日杂。

这些破坏虽然大,只是对骑楼商业的外在破坏,而真正让骑楼商业一蹶不振的是政策上的限制。“文化大革命”期间,实行封闭型的单一经营,由国家统购统销,市内居民日用消费品全面实行凭票定量供应。在副食品供应上,由于农民正常的家庭副业被当作资本主义“尾巴”割掉,取消农副产品贸易市场,商业农副产品供应失去来源。许多私人经营的小商店业已不复存在,居民需要凭借粮票糖票等才能在国营商店买到自己所需的商品。这就大大限制了商业行为的发生。封闭的单一化经营模式,使得骑楼街商业经营失去自由贸易生存的土壤。

(三)改革开放至今

1976年粉碎“四人帮”后我国进入了新的历史发展时期。1978年召开的中共十一届三中全会吹响了“改革开放”的号角。改革开放后,党和政府调整工作重心,以经济建设为中心,采取了许多有利于经济发展的政策,这些利好政策本应有利于肇庆骑楼街经济的发展,但是由于肇庆市城市经济的快速发展、城市扩容增速,城市发展中心和经济中心的转移,以及骑楼街区自身存在的问题难以适应经济快速发展需要等原因,有利的经济环境并没有转变为肇庆骑楼街经济发展的优势。尽管肇庆骑楼街经济也发生了很大的变化,但是它没有恢复往昔经济的活力,在现代肇庆市经济发展中显得非常落魄。据2009年7月的一项调查显示,在现今骑楼街的商铺类型中,以小本经营的传统商店为主。

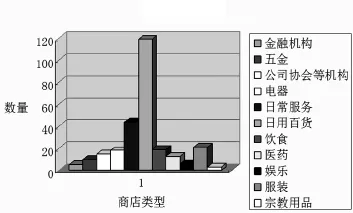

图2 2009年7月统计的骑楼街商业比例图

由上图可知,在现今骑楼街区商业类型中,占据主流地位的是民生日用品的销售,其次是与市民生活相配套的服务行业,比如电器维修、车辆维修、餐饮服务等。医药、服装、电器的经营只占很少一份,而金融方面只有为数不多的几间银行。整个正东路和城中路几乎没有现代大型的购物商场,没有五花八门的商业广告,整个街区的商业更多地透露出一种生活气息,而不是商业色彩。在这里商业与市民的生活紧紧结合在一起,商不仅是商,亦是生活。

随着旧城区的衰落,骑楼街区的原住民大多外迁到新城区或其他地方居住,因此现在正东路和城中路的临街铺面基本上是商户租来经营的,而且都是室内经营。经历了战争、政治动荡的洗涤后,曾形成一定规模的商贸集中的墟市、餐饮业、旅业、故衣业等已经不复存在,曾带动整个骑楼商业发展的码头也随着水运的衰落而消失,许多商号也成为了历史名词,仅剩的老字号“赞元堂”也迁出了骑楼街区。

骑楼,这种曾经风行一时的建筑,在经历了近一个世纪的风风雨雨后,已经难以“适应”现代社会经济发展的步伐。随着新城区的扩建,旧城区日渐衰落,这也许是城市现代化过程中无法避免的矛盾。骑楼经济的发展和繁荣离不开骑楼建筑这个物质载体。骑楼建筑难道不见容于现代城市吗?在城市现代化过程中非得以牺牲历史文物为代价吗?这是每一个历史文化名城所面临的一个新课题,需要我们认真深入研究。

三、肇庆骑楼街区经济兴衰原因

肇庆骑楼商业街从兴起至今近一个世纪,经历了时代的风风雨雨。其间,有民国初期的发展、抗战时期战争催生的畸形繁荣;也有内战的摧残和破坏而导致的衰落;更有政治动荡后的一蹶不振,即便是在改革开放后也难振昔日雄风。究其经济兴衰原因,既有地理环境因素、战争因素,也有骑楼自身的问题和城市发展中的问题。

(一)地理因素

肇庆旧城区,其之所以能成为明清两代的府治得益于其有利的地理条件。肇庆旧城区坐落于西江沿岸天然堤上,扼两广之咽喉,极利于交通和军事防守。一条西江带动了肇庆城区(端州旧城区)的发展,清光绪二十年(1894)开设的航行于肇庆与广州之间的“花尾渡”,一直使用到20世纪70年代。孙中山先生也曾在《实业计划》一书中述及改良西江规划:“自三水至梧州,西江此段,水道常深,除三数处外,为吃水十英尺以下之船航行计,不须多加改良。其中流岩石须行爆去,其沙质之岸及泛滥之部分应以水底堤范之,使水深一律,而流速亦随之。于是有一确实航路,终年保持不替矣。西江所运货载之多,固尽足以偿还吾今所提议改良之一切费用也”[1]肇庆市地方志办公室.肇庆大事记[M].1994.(P62)。从孙中山先生对西江的规划中可以看出,当时西江河的运载量是非常大的,而且也是两广物资流通的主要交通要道。沿岸开设的码头,使得肇城区成为往来商旅的中转站,尤其是民国时期,在陆运不发达的状况下,繁荣的水运极大带动了城内的商业发展。

改革开放后,随着陆路交通的完善,尤其是公路网的完善,三茂铁路、南广和贵广高铁的出现,便宜又快捷的陆运使依靠西江水运聚集起来的人流和商机锐减,这是导致骑楼街经济丧失活力的客观原因。骑楼街经济发展的经验教训告诉我们不能寄希望于客观环境保持一成不变,我们应该从变化的客观环境中寻找有利的条件,即如何合理利用西江这一得天独厚的水资源优势,并从完善的陆路、铁路运输中挖掘出适合于带动骑楼街区商业发展的商机,这将是肇庆骑楼街区再次焕发生机的绝利条件。

(二)战争因素

肇庆骑楼街区兴起于民国军阀混战的历史背景下,其发展历程就是中国由近代走向现代的过程。民国前期的军阀混战使得城区的平房建筑毁坏,促使骑楼建筑的兴起和发展。而随后的抗日战争,肇庆由于处于敌前的偏安地带,而成为广州、香港等沦陷区人民的避难所。一度造成肇庆城人口剧增,餐饮业、旅业、故衣业、典当业等行业一时兴盛起来,经济出现短暂的繁荣,被称为畸形的繁荣。从某种意义上讲,这是战争对骑楼经济发展起到推动作用,但是这种推动只是客观的,意外的产物,不是经济发展的常态形式。

战争对骑楼街区经济带来更多的是破坏。据史料记载,1938年日寇开始对肇庆城进行轰炸,日机12架次,密集投弹30枚,炸死6人,伤22人,炸毁房屋30多间,城区内的高要县立中学也先后四次被空袭。此后,日寇飞机再次轰炸肇庆城区,投弹86枚,炸死31人,伤105人,房屋被毁无数[2]政协高要县文史资料研究委员会.侵华日军在高要的罪行.高要文史资料(第12辑)[G].1994.(P1)。人们为了逃避危险,纷纷往郊区和乡下避难,肇庆城区冷冷清清,商场店铺白天停业,入夜后才回城开市。日军侵略使得人们的正常生活和商业往来遭到破坏,使商业贸易失去了赖以存在的安定环境,这对于骑楼街区经济无疑是极大的打击。

紧接而来的内战,国统区金融日夜动荡,各种税收名目日益繁多,加之肇庆连续几年水灾旱灾(1946年—1949年均有灾情),通货膨胀以万倍增长。物价严重通胀,导致商业遭受严重破坏,商家破产,商业萧条。例如,民国35年(1946)至民国38年(1949)有60多家商店歇业,有的商家虽勉强维持,也是惨淡经营。这是导致骑楼街区衰落的又一原因。

(三)骑楼自身问题和肇庆城市发展问题

骑楼街经济的衰落也有骑楼自身的问题。骑楼街区作为肇庆的旧城区在经过近一个世纪的发展后,其规模基本定型。由于年久失修,骑楼街区的居住环境恶劣、建筑及其配套设施老化、道路狭窄拥堵和可居住面积小等问题突出,肇庆骑楼已不适合人居。加之政府为保护骑楼原貌,划定红线,禁止私人对骑楼建筑作任何修改拆建。这些客观因素使得城内许多居民、店家纷纷选择迁移到新城区居住或经商。

改革开放后,肇庆市迎来了新的发展机遇,作为国家级历史文化名城发展提速。1979年,肇庆市被定为风景旅游城市,1994年被确定为第三批国家级历史文化名城。之后,城区建设迅速发展,市区逐步向东西方向延伸。1949年,城区面积只有3.74平方公里,1996年,肇庆城区面积已达16.8平方公里,至2000年代初城区面积发展到30.1平方公里。在城市发展过程中,由于旧城区狭小、街道狭窄等原因,许多新引进的企业、项目都选择在可利用面积大、交通便利的新城区,肇庆的经济发展中心逐渐向新城区转移。经过三十多年的发展,肇庆新城区的辐射面不断扩大,形成了几个商业中心地带。其中尤为突出的是以天宁北路、建设三路、牌坊东为中心的商业中心,这些区域交通便利,人流密集,商业繁荣,取代原来的旧城区成为肇庆的市中心和商业经济中心。而地处旧城区的骑楼商业中心完全为新的商业中心所取代,这是造成骑楼街经济衰落的重要原因。

四、结语

肇庆骑楼是岭南骑楼建筑群中的重要组成部分,其蕴含的文化内涵充分展示了肇庆城市建筑的文脉,是非常重要的历史文化遗产。肇庆骑楼从兴起至今,始终秉持着经商理念,保持着商业传统,传承着岭南商业文化。纵观肇庆骑楼商业街近一个世纪的经济发展历程,其经济兴衰沉浮既有地理环境因素、战争因素,也有自身问题以及与现代城市发展缺乏兼容性的矛盾。直到现在,虽然肇庆骑楼经济的发展并没有达到人们预期的目标,但是骑楼无论从建筑设计上还是功用上都充分体现了人们的智慧,保留至今的骑楼对于人们来说仍是一笔重要的财富。近年来,随着对旧城改造课题研究的深入和对人文历史景观的尊重,对城市文脉的追寻和理解越来越成为研究的焦点,因此传统商业骑楼建筑的文化魅力再次受到重视。为此,2016年肇庆市政府提出了“让肇庆骑楼在府城复兴中绽放异彩”[1]黄瑛居.让肇庆骑楼在府城复兴中绽放异彩[N].西江日报,2017-1-6.的总体思路,并对肇庆骑楼的修复与保护进行了科学的规划和设计,以期肇庆骑楼焕发新的生机。 (责编:张佳琪)

The Rise and Fall of Economic Development of Zhaoqing Arcade Street and Its Reasons

Li Zigeng

Zhaoqing arcade has been built in the turbulent period of the Republic of China.It has been well preserved for nearly a hundred years.It is an important component of the building blocks of South of the Five Ridges's arcade and a very important historical and cultural heritage.With its south of the Five Ridges architectural style,arcade has been endowed with commercial functions and promoted the development of Zhaoqing's economy. The situation of economic development in Zhaoqing arcade street in different historical periods,the rise and fall not only by geographical factors,war factors,but also by their own limitations,and the impact of the lack of compatibility in the process of modernization in the city.It is of great significance to study the economic development of the arcade street for the protection and development ofthe Zhaoqingarcade today.

Zhaoqing Arcade Street Economy

李自更(1965-),男,河南省商水县人,肇庆学院旅游与历史文化学院副教授,研究方向为英国史和世界近代史。