地狱“三王”体系演变考

2017-09-11姜霄

姜霄

(澳门大学历史系,澳门)

地狱“三王”体系演变考

姜霄

(澳门大学历史系,澳门)

中国传统的地狱观是建立在佛教“业”与“轮回”的思想上的,其中对“业”的审判对应着地狱的惩治功能,而对“轮回”的期待又催生了救渡的出现。通过对佛道两教的经典、图像以及文学作品的研究,可以发现,在“地藏十王”系统形成之前,由阎罗王、泰山府君、五道大神组成的“三王”体系已经存在,并流行于南北朝晚期到中唐以前,至迟到中唐时期,地藏菩萨已经成为了地狱中的监察者与救渡者。地狱“三王”体系的形成与演变也反映出了儒释道三教融合与佛教中国化的趋势。

地狱、阎罗王 三教融合 三王 地藏菩萨

地藏十王信仰形成于晚唐时期,是中国古代地狱观的重要组成部分,它的出现与流行也是佛教地狱观中国化的重要表现之一。地藏即地藏菩萨,又称地藏王菩萨;十王,也称十殿阎王、十殿阎君,分别为秦广王、初江王、宋帝王、五官王、阎罗王、变成王、泰山王、平等王、都市王、五道转轮王。在这一体系中,十王与地藏菩萨共同构成地狱的统治阶级,十王是亡魂的审判者,而地藏菩萨则是地位高于十王的救渡者。

在创作于九世纪的伪经《佛说十王经》[1]《佛说十王经》全名为《佛说阎罗王授记四众预修生七往生净土经》,收录于续藏经.册1.No.21.此经有两个版本,插图本叫作《佛说十王经》,无插图本叫作《阎罗王授记经》,署名皆为沙门藏川.学界关于《十王经》的研究主要有Stephen Teiser,The Scripture on the Ten Kings(Honolulu:University ofHawaii Press,1994);杜斗城.敦煌本佛说十王经校录研究.甘肃教育出版社,1989.中,十王第一次作为一个整体出现。此经将十王与中国传统的七七、百日、周年、三年的丧葬习俗相结合,宣称亡魂需要在死后三年内的特定日期中分别接受十王的审判才能进入六道轮回。虽然经文中没有说明地藏菩萨与十王的关系,但在部分绘于晚唐五代时期的《佛说十王经》的插图中却出现了地藏与十王的组合,地藏十王信仰即以此为基础发展而来。学界普遍认为,阎罗王作为地狱的统治者在《十王经》中发生了一神向多神的转变,但实际上,在地藏十王信仰形成之前,地狱的统治者已有演变为多神的趋势,以阎罗王、泰山府君、五道将军为主的“三王”体系在佛经、小说、雕塑作品中均有出现,他们与地藏菩萨的联系在《十王经》问世前也已初露端倪。

近年来学界对于三王组合的重要性已有所认识,在张总《轮回到彼岸——以川渝雕刻与敦煌绘画为主》[2]张总.轮回到彼岸——以川渝雕刻与敦煌绘画为主.杜德兰主编.文明的记忆符号——文字与墓葬.中华书局,2013.(P206-219)和党燕妮《晚唐五代敦煌的十王信仰》[3]党燕妮.晚唐五代敦煌的十王信仰.郑炳林、花平宁主编.麦积山石窟艺术文化论文集.兰州大学出版社,2002.(P136-173)两文中均有所提及。党燕妮认为,“三王组合的时代跨度大,影响面广,渗入社会层次深,十王信仰就是以此三王为核心而不断演进形成的。”[3](P143)但三王组合如何形成、三王与地藏菩萨何时建立联系等问题都没有得到深入的研究。

一、泰山、阎罗与地狱审判

在佛教传入中国前,中国本土已有对死后世界的想象。余英时通过对商代卜辞和周代金文的研究,认为殷周时期人们已经相信先王先公死后会进入天上的帝庭,成为天帝的辅佐[1]余英时.中国古代死后世界观的演变.中国思想传统的现代诠释.联经出版事业公司,1987.(P123-144)。至战国时期,“魂魄不灭”的思想已较为流行,在《招魂》中便有如下诗句:

魂兮归来!君无上天些。……魂兮归来!君无下此幽都些。土伯九约,其角觺觺些[2](战国)屈原.招魂.王承略、李笑岩注.楚辞.山东画报出版社,2014.(P156)。

诗中明确表示人死后魂魄可以“上天”或进入地下“幽都”,而幽都的统治者名为“土伯”。

“魂魄不灭”论认为人的精神由“魂”与“魄”共同组成,在《左传》中即有“人生始化曰魄。既生魄,阳曰魂。用物精多,则魂魄强”[3](战国)左丘明.(唐)孔颖达注疏.左传.山东画报出版社,2004.(P1297)的说法。孔颖达对此的解释为:

以魂本附气,气必上浮,故言魂气归于天。魄本归形,形既入土,故言形魄归于地。圣王缘生事死,制其祭祀,存亡既异,别为作名,改生之魂曰神,改生之魄曰鬼[3](P1297)。

意即人死后,“魂”和“魄”便改称为“神”和“鬼”,上天之魂为神,入地之魄为鬼。此时死后世界仅仅是魂魄归去之处,来世的概念也并不存在。

至两汉时期,“泰(太)山治鬼”说开始流行。东汉墓葬内出土的镇墓券中已经有“生人属西长安,死人属东太山”[4]罗振玉.辽居杂著丙篇·古器物识小录.罗雪堂先生全集初编(第17册).文化出版公司,1968.(P2885-2887)之语。西晋张华(232—300)撰写的《博物志》中援引汉代纬书《孝经·援神契》中的记载,称:“太山,天帝孙也,主召人魂,东方万物之始,故知人生命之长短。”[5](西晋)张华.博物志.中华书局,1985.(P4-5)成书于东汉末期的道经《洞玄灵宝五岳古本真形图》中亦有“东岳太山君”主治生死的说法:

东岳太山君,领群神五千九百人,主治死生,百鬼之主帅也,血食庙祀所宗者也。世俗所奉鬼祠邪精之神而死者,铃归泰山受罪考焉[6](东汉)洞玄灵宝五岳古本真形图.载道藏(第6册,卷451).上海书店出版社,1988.(P735)。

东晋干宝(?—336)所著的《搜神记》中对泰山神有更加详细的描述:

胡毋班,字季友,泰山人也。曾至泰山之侧,忽于树间逢一绛衣驺,呼班云:“泰山府君召。”班惊愕,逡巡未答。复有一驺出呼之,遂随行。数十步,驺请班暂暝。少顷,便见宫室,威仪甚严。班乃入阁拜谒。……忽见其父着械徒作,此辈数百人。班进拜流涕,问:“大人何因及此?”父云:“吾死不幸,见遣三年,今已二年矣,困苦不可处。……”[7](东晋)干宝.搜神记.中华书局,1979.(P44)

值得注意的是,胡毋班之父死后在泰山“着械徒作”、接受惩罚,前文提到的《洞玄灵宝五岳古本真形图》中也有死者“铃归泰山受罪考”的说法,可见泰山神在汉末两晋时期已经被赋予了惩戒亡灵的职能,这与佛教地狱中阎罗王的职能非常相似。

佛教在公元前后传入中国,带来了“业”与“轮回”的概念。在东汉明帝永平十年(67)由天竺僧人迦叶摩腾和法兰翻译的《四十二章经》中,第一次提出了“生死不息,其苦难说”[1](东汉)迦叶摩腾、法兰译.四十二章经.载大正藏(第17册,卷784).新文丰出版公司,1983.(P723)的轮回思想。“轮回”是梵语samsara的意译,原意是流转,原为婆罗门教主要教义之一,佛教沿用而加以发展,谓一切有生命的东西,如不寻求“解脱”,就永远在“六道”(天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生)中,生死相续,无有止息,犹如车轮转动不停,故称轮回[2]夏征农主编.辞海·宗教分册.上海辞书出版社,1998.(P96)。轮回的基础就是“业”。“业”是梵语karma的意译,意为造作,泛指一切身心活动。一般分为三业:身业(行动)、语业(也称口业、言语)、意业(思想活动)。佛教认为业发生后不会自行消除,必将引起善恶等报应[3]张岱年.中国哲学大辞典.上海辞书出版社,2010.(P269)。所以万物死后都要根据生前的业接受审判,之后才能进入轮回。恶业深重者需在三恶道(地狱、饿鬼、畜生)中接受惩罚,其中最苦为地狱道。“地狱”一词最早出现于东汉时期安世高译的《佛说十八泥犁经》《佛说罪业应报教化地狱经》和《佛说鬼问目连经》中[4](东汉)安世高译.佛说十八泥犁经.载大正藏(第17册,卷731).佛说罪业应报教化地狱经.载大正藏(第17册,卷724).佛说鬼问目连经.载大正藏(第17册,卷734).,是梵语niraya或naraka的意译,音译为“泥犁”,意思是不乐、无有、可厌、苦器。

汉魏六朝时期,大量的佛教经典被译出,其中介绍地狱的多达数十部,阎罗王作为地狱中的审判者也出现在部分佛经之中,如东晋昙无兰译的《佛说泥犁经》中有恶人死后进入泥犁接受盐(阎)王审讯的故事:

佛言:我见天下人不孝父母,不承事沙门婆罗门,不敬长老,不畏事,不畏今世后世,不惊不恐者,如是曹人死即入泥犁。与盐王相见,即去恶就善。主泥犁卒名曰旁,旁即将人道至盐王所,泥犁旁白言:“此人于世间时,为人不孝父母,不承事沙门婆罗门,不敬长老,不喜布施,不畏今世后世,不畏禁戒,愿王处是人过罪。”王即呼人前,对之言:“若为人时于世间,不念父母养育,若推燥居湿乳哺长大,若何以不孝父母?”其人即对言:“我实愚痴憍慢。”王言:“处若罪过者,非若父母,非天非帝王,非沙门婆罗门过。若身所作,当自得之。”是为盐王第一问[5](东晋)昙无兰译.佛说泥犁经.载大正藏(第1册,卷86).(P909)。

南朝宋慧简译的《阎罗王五天使者经》中也有阎罗王幻化为生、老、病、死、治罪等五使者审问罪人的情节:

人生在世间时不孝父母,不敬沙门道人,不行仁义无可用心,不学经戒不畏后世者,其人身死,魂神当堕阎王。地狱主者辄持行,白王言其过恶:“此人非法,不孝父母,不敬沙门道人,不随仁义,无可用心,无有福德,不恐畏死,当有所见;唯大王处其罚。”如是阎王,常先安徐,以忠正语为现五天使者而问言:“汝本不见,世间人始为婴儿时,僵卧屎尿不能自护,口不知言语,亦不知好恶者耶?”……是为阎王现第一天使[6](南朝宋)慧简.阎罗王五天使者经.载大正藏(第1册,卷43).(P828)。

在这些佛经中,恶人死后即进入地狱,接受阎王的审判,并在不同的地狱中接受刑罚,如铜汁灌口、烧铁杵刺咽等等[7]“痴人心念恶、口言恶、身行恶,死后堕泥犁中。泥犁中有兽鬼,便牵人前,以钩钩其上龂,复以钩钩其颔,口皆挓开,以取消铜灌入口中,唇舌肠胃皆燋烂,铜便下过去,毒痛不可忍。其人平生于世间时求财利、逆用饮食,故以消铜灌之,泥犁勤苦如是。泥犁中鬼取人,持钩钩其上下颔,皆挓开,取烧铁杵刺人咽中,唇舌肠胃皆燋烂,毒痛不可忍,过恶未解故不死,泥犁勤苦如是。”(东晋)昙无兰译.佛说泥犁经.(P907),可见佛教地狱的功能为审判和惩戒。

随着佛教的传播,阎罗王的形象在中国僧人的笔下也丰满了起来。在南朝宋僧人慧琳撰写的《一切经音义》中,阎罗王被解释为“平等王”和“双王”。前者取其意译,称其“典生死罪福之业,主守地狱八热八寒以及眷属诸小狱等,役使鬼卒于五趣之中,追报罪人,捶拷治罚,决断善恶,更无休息。”[1]“梵音阎魔,义翻为平等王,此司典生死罪福之业,主守地狱八热八寒以及眷属诸小狱等,役使鬼卒于五趣之中,追报罪人,捶拷治罚,决断善恶,更无休息。”(南朝宋)慧琳.一切经音义.载大正藏(第54册,卷2128).(P338)而后者则是因为“王兄及妹皆作地狱王,兄治男事,妹治女事,故曰双王也。”他们的职责同样也是“主守地狱八热八寒以及眷属诸小狱等,役使鬼卒于五趣之中,追报罪人,捶拷治罚,决断善恶,更无休息。”[2]“阎魔,此云双罗社,此言王兄及妹皆作地狱王,兄治男事,妹治女事,故曰双王也。主守地狱八热八寒以及眷属诸小狱等,役使鬼卒于五趣之中,追报罪人,捶拷治罚,决断善恶,更无休息。”同上.(P764)无论是“平等王”还是“双王”,均突出了阎罗王的审判职能。

因为阎罗王是外来神,僧人在介绍阎罗王时大多选择附会的方法,使其作为地狱之主的形象更容易被普罗大众所接受。在南朝梁僧人宝唱编的类书《经律异相》中,转述了一个出自《问地狱经》和《净度三昧经》的故事,在这个故事中,阎罗王被附会为昔日的毘沙国王,战死后成为地狱之主。

阎罗王者,昔为毘沙国王。缘与维陀始王共战,兵力不敌。因立誓愿,愿为地狱主。臣佐十八人,领百万之众,头有角耳,皆悉忿怼。同立誓曰:后当奉助治此罪人。毘沙王者,今阎罗是。十八人者,诸小王是。百万之众,诸阿傍是。隶北方毘沙门天王(出《问地狱经》《净度三昧经》,云总治一百三十四地狱)[3](南朝梁)宝唱.经律异相.载大正藏(第53册,卷2121).(P258)。

类似的描述虽然大量出现在南北朝时期的佛经中,但中国传统的“泰山治鬼”思想早已根深蒂固。因此,在早期的译经过程中,译者多采用格义的方式,将地狱译为“太(泰)山地狱”或“太(泰)山泥犁”,例如三国时期天竺僧人竺律炎翻译的《佛说三摩竭经》[4]“是人命尽皆当堕太山地狱中甚勤苦。”(三国)竺律炎译.佛说三摩竭经.载大正藏(第2册,卷129).(P845)、康居僧人康僧会翻译的《六度集经》[5]“命终魂灵入于太山地狱。”(三国)康僧会译.六度集经.载大正藏(第3册,卷152).(P1)和西晋沙门法立、法炬翻译的《法句譬喻经》[6]“不计无常自恃憍恣,如是当堕太山地狱。”(西晋)法炬、法立译.法句譬喻经.载大正藏(第4册,卷211).(P578)等经文。这种做法确实推动了地狱思想的普及,也使得佛教中的地狱之主阎罗王与中国本土的泰山府君在一定程度上互相融合,格义而同用。

南朝梁王琰编撰的宣佛小说《冥祥记》中收录了许多游冥故事。在“李旦”条中冥界的统治者便为泰山府君:

有一人,持信幡来至床头称府君教唤。旦便随去,直北向行,道甚平净。既至城阁高丽似今宫阙。遣传教慰劳问呼,旦可前至。大厅事上见有三十人,单衣青帻列坐森然。一人东坐披袍隐机,左右侍卫可有百余。视旦而语坐人云,当示以诸狱令世知也。旦闻言已,举头四视,都失向处,乃是地狱中。见群罪人受诸苦报。呻吟号呼不可忍视[7](南朝梁)王琰.李旦.载王国良.冥祥记研究.文史哲出版社,1999.(P180)。

类似的描述也出现在“陈安居”条中:

狱吏不肯释械,曰:“府君无教,不取专辄。”贵人曰:“但付我,不使走逸也。”乃释之。贵人将安居遮至诸地狱,备观众苦,略与经文相符[8](南朝梁)王琰.陈安居.文史哲出版社,1999.(P161)。

以上两则故事都描述了罪人在地狱中受苦的景象,并且“略与经文相符”,可见地狱的惩戒功能已经深入人心。同时,泰山府君承担着审判职能,亡魂经审判后进入地狱接受惩罚。但是,在《冥祥记》“赵泰”条中泰山府君的职能却出现了变化:

吏着皂衣,有五六人条疏挂字,云当以科呈府君。泰名在三十。须臾,将泰与数千人男女,一时俱进。府君西向坐,简视名簿讫,复遣泰南入黑门。有人着蜂衣,坐大屋下,以次呼名,问生时所事:“作何罪,行何福善?谛汝等辞,以实言也。此恒遗六部使者,常在人间,硫记善恶,具有条状。不可得虚。”泰答:“父兄仕宦,皆二千石。我少在家,修学而已,无所事也,亦不犯恶。”乃遣泰为水官监作使,将二千余人,运沙稗岸[1](南朝梁)王琰.赵泰.文史哲出版社,1999.(P77-80)。

在这里,泰山府君仅仅是一个“简视名簿”、核查信息的官员。审判亡灵的则为“着蜂衣,坐大屋下”的神。此“着蜂衣”者审判亡魂的过程与北魏时期成书的《洛阳伽蓝记》中阎罗王检阅死者的故事非常相似:

崇真寺比丘惠凝死,一七日还活,经阎罗王检阅,以错名放免。惠凝具说过去之时,有五比丘同阅。有一比丘云是宝明寺智圣,坐禅苦行,得升天堂。有一比丘云是般若寺道品,以诵四涅槃亦升天堂。有一比丘云是融觉寺昙谟最,讲涅槃华严,领众千人。阎罗王云:“讲经者心怀彼我,以骄凌物,比丘中第一□行,今唯试坐禅诵经,不问讲经。”其昙谟最曰,“贫道立身以来,唯好讲经,实不谙诵。”阎罗敕付司。即有青衣十人送昙谟最向西北门,屋舍皆黑,似非好处[2](北魏)杨炫之著.周祖谟校释.洛阳伽蓝记校释.中华书局,2013.(P55-57)。

赵泰故事中的“着蜂衣”者和惠凝故事中的阎罗王审判亡魂时都是根据死者生前之业。“着蜂衣”者提到:“此恒遗六部使者,常在人间,硫记善恶,具有条状。”这正是慧琳在《一切经音义》中对阎罗王的职责的解释:“役使鬼卒于五趣之中,追报罪人,捶拷治罚,决断善恶。”由此可以推断,“着蜂衣”者便是阎罗王,而且其职能已经与泰山府君产生了分化。这反映出了在人们的观念中泰山府君逐渐与阎罗王分离的趋势。

二、轮回、五道神与三王形成

早期的译经活动注重宣传“业”与地狱惩戒,生死不息的轮回观直到南北朝时期才渐渐流行开来。在拥有审判权力的泰山府君和阎罗王被视为冥界主宰的同时,五道神也出现在地狱中,且逐渐被赋予了分配轮回的职能。

地狱思想在南北朝时期发展非常迅速,甚至在道经中都出现了有关阎罗王和地狱的描写。例如南朝梁道士陶弘景在《真诰》中提到:

凡六天宫,是为鬼神六天之治也。洞中六天宫,亦同名相像如一也。此即应是北酆鬼王决断罪人住处,其神即应是经呼为阎罗王所住处也。其王即今北大帝也,但不知五道大神当是何者尔。凡生生之类,其死莫不隶之。至于地狱所在,尽有不尽一处,泰山河海亦各有焉[3](南朝梁)陶弘景.真诰.载道藏(第20册,卷1039).(P579)。

陶弘景认为北酆鬼王即为阎罗王,其职能是决断罪人;且地狱不止一处,泰山只是其中之一。同时,陶弘景还提到“不知五道大神当是何者尔”,显然此时已有对阎罗王和五道大神的共同崇拜。

五道神早在三国时期便出现在佛经当中,吴月支优婆塞支谦译的《佛说太子瑞应本起经》中对五道大神有详细的介绍:

(太子)即起上马,将车匿前行数十里,忽然见主五道大神,名曰贲识,最独刚强,左执弓,右持箭,腰带利剑,所居三道之衢:一曰天道,二曰人道,三曰三恶道,此所谓死者魂神,所当过见者也。太子到问:“何道所从?”贲识惶懅,投弓、释箭、解剑,逡巡示以天道曰:“是道可从。”[4](三国)支谦译.佛说太子瑞应本起经.载大正藏(第3册,卷185).(P475)

可见五道大神名曰“贲识”,职能是镇守“天道”“人道”“三恶道”的交叉口。三恶道即为地狱道、饿鬼道、畜生道的合称,与天道、人道一起构成五道。译经家竺法护译于西晋永嘉二年(308)的《普曜经》中也有类似描写:“五道神名曰贲识,住五道头,带剑执持弓箭,见菩萨来,释弓投箭解剑退住。”[1](西晋)竺法护译.普曜经.载大正藏(第3册,卷186).(P507)

五道神在《佛说太子瑞应本起经》和《普曜经》中均被描述为“带剑执持弓箭”“守五道路”的武士形象,但并没有身处地狱之中,经文中也没有明确表述五道神有分配轮回的职能。但至迟到北魏时期,五道神已经与阎罗王合作,共同断狱,这也是地狱思想发展过程中的一个重要变化。

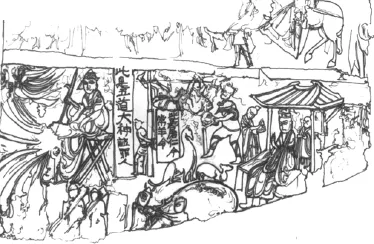

雕刻于北魏泰昌元年(532)的樊奴子造像碑的阴下层刻有一幅阎罗王和五道大神审案图,碑刻的细节可参见毛凤枝编校的《关中石刻文字新编》:

第三列画像一屋无四壁,古所谓堂无四壁曰“皇”是也,室中榻上坐一神人,作鞫狱状,其右题云:“此是阎罗王治□”;神座之前,画二羊作跪诉状,又画一人缚于架上,一人持刀屠割之,题字云:“此是屠仁今常羊命”(仁,当作“人”;常,当作“偿”)。画一人缚于柱上,题字云:“此是五道大神□罪人”。又画二人裸身荷长枷,题字云:“此人是盗今□此人加头部”。又画一神人坐胡床上,手执长戈,前画六道轮回像[2]毛凤枝.关中石刻文字新编(第22册).新文丰出版社,1977.(P16872)。

根据图中题字可知,室中榻上所坐的神人正是阎罗王,而持戈坐于胡床上的即为五道大神。在这幅图中,阎罗王和五道大神各司其职,分掌权柄。亡魂接受阎罗王审判后,经由五道神分配而进入轮回。

图1 樊奴子造像碑(局部)陕西富平县北魏(532年)

至南朝后期,经文中已出现阎罗王、泰山府君、五道神并列的记载。相传系梁武帝为皇后郗氏所集的《慈悲道场忏法传》(又名《梁皇忏》)中即有“阎罗王,泰山府君,五道大神,十八狱主并诸官属”[3](南朝梁)诸大法师集撰.慈悲道场忏法传.载大正藏(第45册,卷1909).(P951)的用法。

中唐以前,阎罗王与泰山府君并列、阎罗王与五道神并列以及三神共同出现的故事在佛家经典中已经屡见不鲜。例如唐代僧详编辑的《法华传记》中即有“阎魔大王五道大官,于门外露地而坐”[3](P88)“忽见二赤服人,容仪秀丽,绮衣纨绔服饰鲜华,云我是泰山府君阎罗王”[4](唐)僧详撰集.法华传记.载大正藏(第51册,卷2068).(P74)等记载。

僧人善无畏(637—735)于开元年间翻译的《阿咤薄俱元帅大将上佛陀罗尼经修行仪轨》中也有相关表述:

南斗注生北斗注杀、天曹天府、泰山府君、五道大神、阎罗大王、善恶童子、司命、司录、六道鬼神、山神王、海神王、风神王、树神王、水神王、金神王,今皆明听,汝等受我香华饮食供食,拥护弟子某甲及诸眷属,使作法求愿如意成告[1](唐)善无畏译.阿咤薄俱元帅大将上佛陀罗尼经修行仪轨.载大正藏(第21册,卷1239).(P193)。

在这篇仪轨中,包括北斗、泰山府君、五道大神、阎罗大王、善恶童子、司命、司录、六道鬼神在内的几乎所有与生死有关的神灵都被供养,来保佑“作法求愿如意成告”。不空三藏(705—774)撰写的《焰罗王供行法次第》中亦有“又有作善之者,白莲花从口开敷,其香普熏大(泰)山府君五道将军王”[1](P374)的说法。焰罗王即阎罗王别称,大山府君即泰山府君。此经不仅详细阐述了阎罗王的供养之法,也提到在供养阎罗王时可同时供养五道将军、泰山府君以及其他诸多神灵,如天曹府君、地府神君平等大王、地狱三十六主等等。现节录经文如下:

若用是法印呪作大坛,供一切诸佛天等,即结是印七遍。诵呪其焰魔罗王即来受是供,大欢喜。次请五道将军王,金刚合掌称名,曰五道将军王左司命右司命。次请天曹府君一切天曹百司官属都官使者及诸部类,降临此坛场受我供养。地府神君平等大王一切地府百司官属都官使者诸司部类,降临坛场受我供养。典主地狱三十六主马头罗剎牛头罗剎等诸眷属,降临此坛场受我供养。地主明王山川岳渎,城隍社庙一切神众各与眷属,愿到道场受我供养。……次可请太山府君,是王住宅,山后有勇猛鬼王,刹那间游行世界[2](唐)不空三藏.焰罗王供行法次第.载大正藏(第21册,卷1290).(P375)。

从以上两部经文可以看出,中唐时期,以阎罗王、五道将军、泰山府君为核心,越来越多的神被加入地狱系统中,形成了多神共掌生死的局面。这实际上是人间官僚制度在冥间的映射,成书于初唐时期的《冥报记》中即有将冥界诸神类比于人间统治阶级的描述:

道者彼天帝总统六道,是为天曹。阎罗王者,如人间天子。泰山府君,如尚书令录。五道神如诸尚书。若我辈国,如大州郡。每人间事,道士上章请福,如求神之恩。天曹受之。下阎罗王云。以某月日,得某申诉云。宜尽理。勿令枉滥[3](唐)唐临.冥报记.载大正藏(第52册,卷2082).(P792)。

虽然在这个故事中众神都被归于道教,但“阎罗王者,如人间天子。泰山府君,如尚书令录。五道神如诸尚书”等语则证明地狱中多神化的趋势确实受到隋唐时期确立的三省六部制度的影响。在此影响下,三王之间已经有了明显的等级区分,虽然三王经常同时出现,但在人们的概念中,阎罗王逐渐趋于核心位置,泰山府君和五道神都成为了阎罗王的辅佐。

这种等级变化在唐朝中期流行于民间的《大目乾连冥间救母变文》中得到了进一步的体现。《大目乾连冥间救母变文》又叫作《目连救母变文》,讲述佛弟子目连历尽艰险救母出地狱的故事。目连在地狱中寻找母亲时先见到阎罗大王,又见录事司太山都尉,再见五道将军,最后至各地狱见各狱主[4]“目连又问。阎罗大王住在何处。……目连言讫。大王便唤上殿。……录事司太山都尉一本王唤善恶二童子。向太山检青提夫人在何地狱。大王启言。和尚共童子相随问五道将军。应知去处。”大目乾连冥间救母变文.载大正藏(第85册,卷2858).(P1308),在这一过程中,众神各司其职,等级分明,与人间官场极其相似。可见在目连故事中,冥间以阎罗王为主,泰山、五道二神为辅的“三王”体系已经完全成型。

三、救渡思想与地藏菩萨

地藏信仰兴起于隋末唐初,但是此时地藏崇拜与救渡三恶道并没有直接产生联系。随着大乘佛教的兴起与“地藏三经”[1]地藏三经为《地藏菩萨本愿经》《十轮经》《占察善恶业报经》。的翻译与传播,尤其是《地藏菩萨本愿经》中宣传的“地狱不空,誓不成佛”[1](P780)的思想与经中“婆罗门女”与“光目女”[2]“若不先度罪苦,令是安乐,得至菩提,我终未愿成佛。”(唐)实叉难陀译.地藏菩萨本愿经.载大正藏(第13册,卷412).因为此经的传译情况来历不够明晰,所以现在学界普遍认为是中土杜撰的。(P778-781)舍身入地狱救母故事的推动,才促使地藏菩萨最终成为地狱中的救渡者。地藏信仰的研究成果已经非常丰富,其中以庄明兴的《中国中古的地藏信仰》[3]庄明兴.中国中古的地藏信仰.国立台湾大学出版中心,1999.、张总的《地藏信仰研究》[4]张总.地藏信仰研究.宗教文化出版社,2003.、与尹富的《中国地藏信仰研究》[5]尹富.中国地藏信仰研究.巴蜀书社,2009.最具代表性。庄明兴认为地藏救赎中心向地狱转移是由隋代兴起的三阶教推动[3](P178),而尹富则指出华严宗在这一过程中起到更为重要的作用[5](P178-182)。

华严宗的实际开创者法藏(643—712)在《华严经探玄记》中提到,地藏菩萨和庄严王菩萨“常处恶趣救代众生”[6]“四由菩萨从初正愿为生受苦修习此愿至究竟位愿成自在。常处恶趣救代众生。如地藏菩萨等及庄严王菩萨等。”(唐)法藏.华严经探玄记.载大正藏(第35册,卷1733).(P244),《华严经传记》中也有地藏菩萨在地狱门前救渡众生的故事,抄录如下:

文明元年,京师人,姓王,失其名。既无戒行,曾不修善,因患致死。被二人引至地狱门前。见有一僧,云是地藏菩萨。乃教王氏诵一行偈。其文曰:若人欲求知三世一切佛,应当如是观,心造诸如来。菩萨既授经文,谓之曰:诵得此偈,能排地狱。王氏尽诵。遂入见阎罗王。王问此人有何功德。答云:唯受持一四句偈。具如上说。王遂放免。当诵此偈时,声所及处,受苦人皆得解脱。王氏三日始苏[7](唐)法藏.华严经传记.载大正藏(第51册,卷2073).(P167)。

地藏菩萨在王氏的故事中已经成为地狱中的救渡者形象,不仅可以救渡“无戒行、不修善”之人,连诵经声到达之处的受苦之人都能够得以解脱,这反映出大乘佛教提倡的众生平等、慈悲普度的理念。地藏信仰因为武则天对华严宗的推崇变得越来越流行[5](P183),前文提及的《大目乾连冥间救母变文》中也出现了地藏菩萨的身影。

图2 目连变相局部(阎罗王殿)榆林窟第19窟甬道北壁五代

在《目连变文》中,当阎罗王传唤目连上殿时,目连在殿中见到了“地狱菩萨”[8]“目连言讫,大王便唤上殿。乃见地狱菩萨便即礼拜。”大目乾连冥间救母变文.(P1308)。在榆林窟第19窟中有一幅根据《目连变文》绘制的《目连变相》,在图中的阎罗王殿内可以清晰地看到,阎罗王坐于殿内正中,有一个僧人坐于阎罗王一侧。此场景恰如《佛说地藏菩萨经》中的描述:

尔时地藏菩萨住在南方琉璃世界,以净天眼观地狱之中受苦众生。……地藏菩萨不忍见之,即从南方来到地狱中,与阎罗王共同一处别床而座。……若有善男子善女人,造地藏菩萨像,写地藏菩萨经,及念地藏菩萨名,此人定得往生西方极乐世界,从一佛国至一佛国,从一天堂至一天堂。若有人造地藏菩萨像,写地藏菩萨经,及念地藏菩萨名,此人定得往生西方极乐世界[1]地藏菩萨经.载大正藏(第85册,卷2909).(P1455)。

经中提到地藏菩萨“来到地狱中,与阎罗王共同一处别床而座”,则《目连变文》中的地狱菩萨和《目连变相》中阎罗王殿内的僧人即为地藏菩萨。

值得注意的是,《佛说地藏菩萨经》中宣称造地藏菩萨像、抄地藏菩萨经、称地藏菩萨名可以往生西方极乐世界,这与道教中对太乙救苦天尊的崇拜非常相似。太乙救苦天尊信仰兴起于南北朝时期,此时佛教中还没有出现专门救渡地狱的神,但道教已经开始强调太乙救苦天尊的救渡职能。撰写于南朝时期的《太上洞玄灵宝业报因缘经》中即提到:

凡人有疾病、刑厄凶祸、官灾牢狱、水火刀兵种种苦恼,皆是冥司考罚。当此之时,……先造救苦天尊及度厄灵旛,保命灵旛,延筹灵旛,续命灵旛,禳灾灵旛;抄写此经,昼夜念诵,首谢诸天,三日、七日乃至百日……三官则放其魂魄。……

若天命将终,天算将尽,不可救拔,舍身太阴,临终之时,为其发愿忏悔,舍施衣服、卧具所有资财,受戒忏悔,最得功德,不可思议。即从初亡至七日以来,造经造像,设斋行道,礼诵忏悔,烧香燃灯,放生赎命,济度贫穷,昼夜相继,开度亡人,克得生天[2]太上洞玄灵宝业报因缘经.载道藏(第6册,卷346).(P120)。

可见造救苦天尊像、抄写经文、设斋行道、礼诵忏悔、烧香燃灯等行为不仅可以助人摆脱“冥司考罚”,还可以“开度亡人”,使其“克得生天”,这与《佛说地藏菩萨经》中的“造地藏菩萨像,写地藏菩萨经,及念地藏菩萨名,此人定得往生西方极乐世界”有殊途同归之意。可以推测,地藏菩萨在成为佛教地狱救渡者的过程中在一定程度上受到了道教的影响。

这种影响在编号为S.2568的敦煌写本《地藏菩萨十斋日》中表现得更为明显:

一日童子下念定光如来不涂刀枪地狱持斋除罪四十劫。

八日太子下念药师琉璃光佛不涂粪屎地狱持斋除罪三十劫。

十四日察命下念贤劫千佛不涂镬汤地狱持斋除罪一千劫。

十五日五道大将军下念阿弥陀佛不堕寒氷地狱持斋除罪二百劫。

十八日阎罗王下念观世音菩萨不堕剑树地狱持斋除罪九十劫。

二十三日大将军下念卢舍那佛不堕饿鬼地狱持斋除罪一千劫。

二十四日太山府君下念地狱菩萨不堕斩斫地狱持斋除罪一千劫。

二十八日帝释下念阿弥陀佛不堕铁锯地狱持斋除罪九十劫。

二十九日四天王下念药师上菩萨不堕硙摩地狱持斋除罪七千劫。

三十日梵天王下念释迦牟尼佛不堕灰何地狱持斋除罪八千劫[3]地藏菩萨十斋日.载大正藏(第85册,卷2850).(P1300)。

佛教十斋日是吸收了道教设斋祈福的思想而形成的仪式,即在每月特定的十天当中设斋,“持佛菩萨号,乞福灭罪”[1](南宋)志磐.佛祖统纪.载大正藏(第49册,卷2035).(P320)。这种添加了多种宗教元素的仪式能够更好地迎合大众的心理需求,所以得到了迅速普及。

在《地藏菩萨十斋日》中,每月十五日、十八日和二十四日,对应的便是五道大将军、阎罗王和太(泰)山府君。而二十四日“太山府君下”时持诵的是“地狱菩萨”,前文已提到“地狱菩萨”即为地藏菩萨,所以,早在《十王经》出现以前,地藏菩萨已经与地狱三王产生了联系。

自此,发端于北魏时期,流行于中唐以前的冥界三王崇拜便与地藏菩萨结合起来,为后来地藏十王信仰的出现奠定了基础。

四、余论

在传统的中国社会中,自然崇拜和鬼神崇拜一直存在,在佛教传入中国以前,作为自然神人格化的土伯、北斗、泰山都曾经与人的生死产生联系,但并未构成过一个有序的神灵系统。

从魏晋南北朝时期到唐朝中期,随着儒释道三教的互相影响与融合,以阎罗王、泰山府君、五道大神为核心,辅以判官、司命、司录、善恶童子等低级神的冥界等级系统逐步建立。中唐以后,地藏菩萨加入了冥界的神灵系统,成为三王体系之外的监察者与救渡者。三王体系源于死后世界对“业”的审判、惩戒和对“轮回”的分配,而地藏信仰则兴起于大众对死亡的恐惧和对来世的期待。在三王体系形成的过程中,传统儒家思想中的孝道、伦理也被吸收进地狱观之中,成为佛教中国化的重要部分。同时,三王分掌权柄、众神各司其职的趋势也是中国传统官僚系统以及隋唐时期推行的三省六部制度在死后世界的映射。

中唐以后,随着大乘佛教影响的逐渐加深,地藏作为监察者与救渡者,在地狱中的地位越来越高。至唐末五代时期,地藏统领三王的模式与中国传统的“七七”“百日”“三年”的丧葬仪式融合,最终形成了影响更为深远的地藏十王系统。 (责编:樊誉)

he Study of Evolution of“Three King”System in the Hell

Jiang Xiao

Chinese traditional Hell Notion isbased on the thoughtsof“Ye”and“metempsychosis”,among that the Judgement to“Ye”symbolized the function of punishment of the hell,while the expectation to“metempsychosis”helpsto bring out salvation.According to the study of Taoist and Buddhism sutra and,pictures and literature works,we could find that before the“kshitigarbha ten kings”system formed,“three kings”system composing of King of Hell,Taishan Fujun and Wudao deity hasexisted and isprevalent from the Southern and Northern dynastiesto the Middle Tang dynasty,no later than the Middle Tang dynasty,kshitigarbha had been the supervisor and savior of the hell.The formation and evolution of the“three kings”system reflectsthe fusion of Confucianism,Buddhism and Taoist and inicization?trend of Buddhism.

Hell the King of Hell Fusion of Three Religion Kshitigarbha

姜霄(1990—),女,山东淄博人,澳门大学历史系博士研究生,研究方向为魏晋南北朝史。