韦伯与舒伯特钢琴奏鸣曲艺术特色之比较

2017-08-28王永振侯康为

王永振,侯康为

●作曲技术理论

韦伯与舒伯特钢琴奏鸣曲艺术特色之比较

王永振,侯康为

早期浪漫派作曲家韦伯和舒伯特除在各自的主要创作方向上颇有建树外,还在钢琴音乐领域进行了卓有成效的探索,并留下众多经典之作。本文以两位作曲家钢琴奏鸣曲为研究对象,采用纵向与横向对比手法,通过对其进行创作手法为主的音乐分析,归纳总结了它们独特的艺术特征。

韦伯 舒伯特 钢琴奏鸣曲比较研究

前 言

德国作曲家韦伯(Carl Maria Weber,1786-1826)和奥地利作曲家舒伯特(Franz Schubert, 1797-1828)是19世纪欧洲浪漫主义音乐的奠基者。他们虽人生短暂,但为世人留下了丰厚的音乐遗产。前者除主要从事歌剧、后者主要从事艺术歌曲、交响曲和室内乐创作外,还在以钢琴为主的众多器乐曲领域进行了卓有成效的探索,其中不乏经典之作。如韦伯的标题钢琴曲《邀舞》以其华丽的旋律和丰富的和声,展示了圆舞曲的诗意形象,舒伯特把艺术歌曲抒情风格运用于钢琴音乐,创造出个性独特的浪漫主义音乐新体裁——“音乐瞬间”、“即兴曲”等。除此之外,他们均致力于钢琴奏鸣曲的创作,完成了为数众多的经典作品。本文以《韦伯钢琴奏鸣曲》(路易斯·克勒、阿道夫·卢瑟德编订,彼得版7735,含四首钢琴奏鸣曲)和《舒伯特钢琴奏鸣曲集》(一) (二)(人民音乐出版社,含十二首奏鸣曲)为研究对象,采用纵向与横向对比手法,通过对其进行创作手法为主的音乐分析,深入探索二者艺术上的共性与个性特征,以便为后来研究提供参考与借鉴。

韦伯钢琴奏鸣曲纵向比较

贝多芬为键盘乐器所创作的最早作品,展示了其童年时期对此乐器的非凡理解,并预示了成熟时期的音乐风格,韦伯的钢琴作品却并非亦然,这从其1798年(12岁)出版的六首钢琴小品Op.1中可见一斑。尽管这些练习曲式轻快活泼的小赋格写作风格较为严谨,但其稚嫩性也一目了然。本文所研究的四首钢琴奏鸣曲创作于1812-1822年,虽与贝多芬的最后六首钢琴奏鸣曲——中期①贝多芬的创作一般分为三个时期:早期(1802年以前)是他学习和吸收前辈音乐加经验,寻找自己个性风格的阶段。中期(1803-1816)明显地确立了个人的风格,后人理解的贝多芬风格,一般是指这个时期的音乐风格。后期(1816-1827)音乐更加沉思和内省,音乐语言集中、抽象,精神的崇高与形式的奇特结合在一起。的《e小调奏鸣曲》Op.90(第27首)以及后期②同①。的五首[Op.101(第28首);Op.106 (第29首);Op.109(第30首);Op.110(第31首);Op.111(第32首)]大致属同一时期,但二者在创作风格上却相差甚远。

韦伯是一位技艺精湛的钢琴家,其个性化的演奏风格与其硕长的手指和宽阔的手掌密切关联。他能弹奏音域宽广的开放排列和弦及华丽经过句,并能轻松连接两个远距离的音符。这些优越的身体条件激励他去写作适合于自己演奏的异常辉煌的炫技性作品,而不考虑一般演奏者的个体条件和演奏技巧。作为一位注重音乐色彩的管弦乐作曲家,韦伯把乐队音响转化为钢琴效果也绝非出于勉强,而作为一名杰出的歌剧作曲家,他又倾向于写作以流动性琶音为主要伴奏音型的单音化旋律,而有别于贝多芬奏鸣曲中那种动机化、精炼而富想象、具有巨大发展潜能的主题化旋律。其作品信息如下:

曲名作品编号完成时间乐章数量及类型C大调钢琴奏鸣曲Op.24 1812四1.快板2.柔板3.小步舞曲与三声中部4.急板bA大调钢琴奏鸣曲Op.39 1814-1816四1.中庸的快板2.行板3.小步舞曲与三声中部4.中板d小调钢琴奏鸣曲Op.49 1816三1.快板2.行板3.急板e小调钢琴奏鸣曲Op.70 1819-1822四1.中板2.小步舞曲与三声中部3.行板4.最急板

以上四首钢琴奏鸣曲尽管时间跨度较大,但它们都极富诗意和想象力,主要遵循奏鸣性曲式原则,在严谨中展示自由,于早期浪漫主义范畴中挥洒生气。由于韦伯一生致力于歌剧创作,致使在钢琴曲创作中潜移默化地融入了叙事性逻辑思维。他也注重在器乐曲中描写各种心理,如被称为标题奏鸣曲的《第四钢琴奏鸣曲》就充分表明了这一点。其它三首尽管没有表露标题性背景,但从乐意看也是在描写激动人心的场面和难以言喻的心境。为此,第三首也获得了“着魔”的描写性标题。

在具体乐章构成上,韦伯的四首钢琴奏鸣曲除第三首采用三个乐章外,其余都由四个乐章构成。在具体曲式布局上,四首作品的第一乐章均采用奏鸣曲式,而慢板和终曲各有三个采用回旋曲式。尽管其小步舞曲与三声中部都具有贝多芬谐谑曲与三声中部的活跃风格,但从四个乐章的次序和乐章间的调性关系看,每一首都有着独特的设计。

在主题发展方面,尽管上述四首作品的主题没有像贝多芬的奏鸣曲那样充分展开,但在以非常规的次序安排主题方面却有着非凡的技巧。韦伯不仅能熟练地从和声、旋律及节奏方面变奏这些主题,而且能以连接或其它特殊方式把某些主题性材料融化于音乐织体中。由于其奏鸣曲主题材料有着很强的标识性,因此无论它们以何面目出现都能被看出。如《第一钢琴奏鸣曲》第一乐章开始由左手奏出的减七和弦下行琶音,不仅显示了快板的华丽,而且成为结束部和尾声中的主导音型,在展开部中亦多次出现(见谱例1)。

谱例1.

在调性布局上,该乐章展开部巧妙地从d小调转入bE大调,并通过共同和弦(bE:DVII65= C和声大调:SII65)逐步过渡到主调;慢板的F大调第二乐章采用不多见的单二部曲式,并在开始通常要整段重复的位置上异乎寻常地变化再现开始乐句(4小节)四次,使这个简洁的主题片段呈现出新的面貌;紧随其后的第三乐章(小步舞曲与三声中部)为E调,F与E这两个调性对于紧接的两个乐章来说是个独特的设计。在具体写作上,小步舞曲以短小的乐句、紧凑的交叉节奏和近似卡农的模仿,使音乐充满活跃气息。三声中部中流动的三连音伴奏音型,像号角一样令人充满幻想。该部分的点睛之笔是结束前对开始乐句的再现,像对往事的回忆,距离越来越远,成为前者苍白的回声;C大调终曲采用回旋曲式,其华丽的快速音群中隐藏着精巧的设计:主部循环四次,插部以其新颖的调性及伴奏音型与主部形成鲜明的对比。

第二首钢琴奏鸣曲更具浪漫气息,尽管其单音旋律略显单薄,但伴奏织体和音响色彩丰富, 12/8拍子的中庸快板不仅使音乐具有强烈的舞蹈性,而且蕴含生动的叙事特质,并精巧地暗示了管弦乐色彩。行板乐章以叙事风格写成,咏叙性的诉说中充满热情,而随想风格的小步舞曲和终曲均融入了舞曲的节奏。与《第一钢琴奏鸣曲》首乐章的处理一样,《第二钢琴奏鸣曲》的开始片段在小尾声中亦作了再现。再现部分虽然短小,但集中呈现了呈示部的材料特点。紧接其后的第二乐章c小调行板,以较自由的回旋曲式写成,简洁的三乐句主部(主题)共出现三次,第一次旋律位于高音声部,第二次旋律以八度形式出现于次高音声部和低音声部,第三次采用变奏手法,其高声部旋律被中声部和弦所强化。第三乐章为兼具动力性与随想风格的小步舞曲与三声中部,复三部曲式。其首部主要由八分音符构成,bA大调,中部则主要由每小节三个半连音的四分音符构成,bD大调。两个部分以一个极富动力性的八分音符音群相连接,其随想式的小步舞曲风格,与贝多芬迸发着火花的急板乐章有异曲同工之妙。第四乐章速度中庸、风格优雅,表达了一种愉悦而稳重的情感。其开始的两个短句基于bA主持续音,使音乐稳定而从容。简洁的和声给人以平静之感,旋律变化丰富,各部分之间衔接自然。

d小调《第三钢琴奏鸣曲》(Op.49)在力度上极富个性,与其它三首形成强烈反差。第一乐章为富有活力的快板,其主部坚定果断的陈述、强烈鲜明的节奏及展开部赋格织体的运用,都呈现出贝多芬奏鸣曲的风格特点。副部以歌剧咏叹调风格写成,其优雅的旋律线条完美体现了恬静优美的特点。第二乐章为速度稍快的行板(bB大调),它以回旋曲式写成,织体简洁、装饰丰富。平静的主部(1-20小节)出现三次:首次先以旋律与柱式和弦结合的形式呈示,接着以旋律与音阶结合的方式变奏一次。第二次采用装饰性变奏,旋律变为三十二分音符为主的快速音群,主题外形几乎难辨。第三次采用旋律层、低音层加和声层的织体,其中,和声层以较为固定的节奏型贯穿,增强了音乐的活跃性。两个插部(第一插部为g小调,第二插部为bE大调)在情感表现上均具有戏剧性,常常出现突强力度,这在相对温和的该乐章中显得尤为突出。末乐章为回旋曲,它与其它三首奏鸣曲中的回旋曲有三方面不同:1.音乐采用不常用的三拍子(3/8)。2.快速的十六分音符连续进行几次被插入的八分音符对比片段所打断。3.主题有着圆舞曲般的歌唱性旋律。其回旋奏鸣曲式的结构在设计和布局上充满了趣味:主部出现四次,插部与展开部俱全,再现部不仅在主调上倒装再现了副部,而且在主调上减缩再现了插部,呈现出综合再现的特点,这体现出浪漫派作曲家尊重传统又突破传统的个性化创新精神。其曲式结构为:

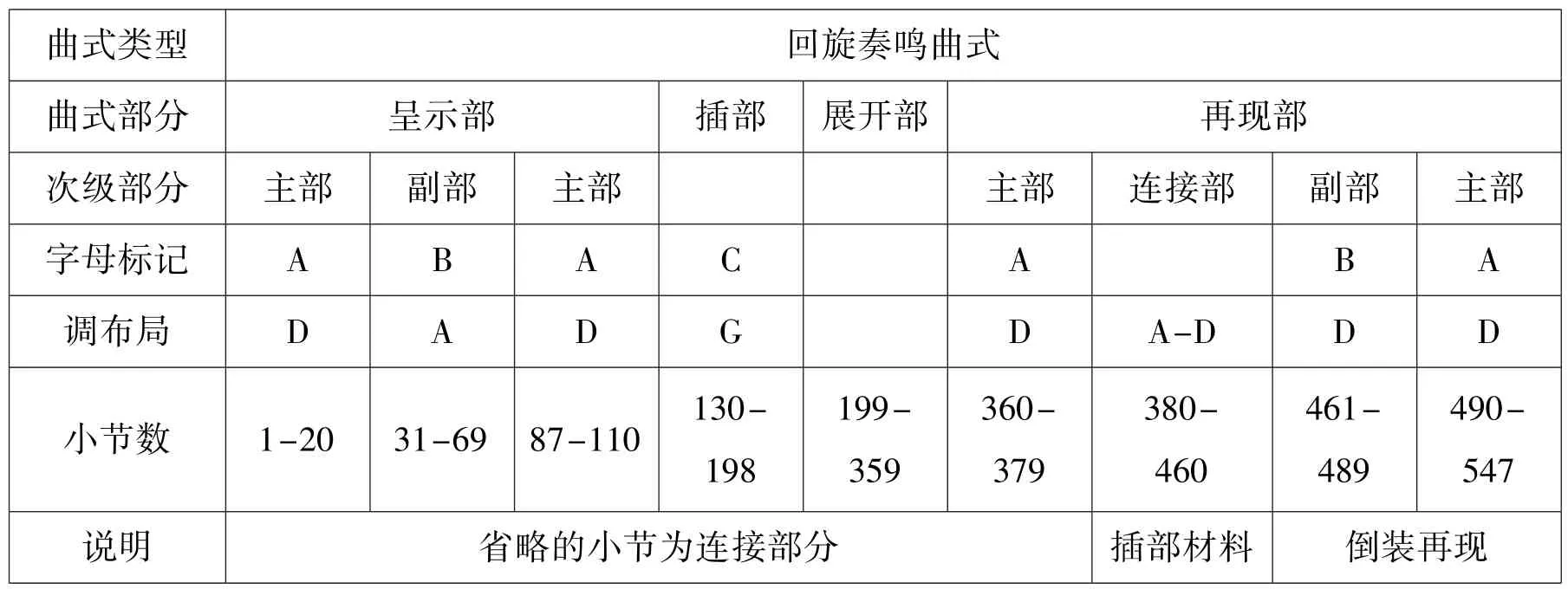

曲式类型回旋奏鸣曲式曲式部分呈示部插部展开部再现部次级部分主部副部主部主部连接部副部主部字母标记A B A C A B A调布局D A D G D A-D D D小节数1-20 31-69 87-110 130-198 199-359 360-379 380-460 461-489 490-547说明省略的小节为连接部分插部材料倒装再现

e小调《第四钢琴奏鸣曲》(Op.70)由四个乐章构成,其独特性在于:作曲家将通常的第二、三乐章位置做了调换。

第一乐章采用传统的奏鸣曲式。其最大特点是连接部中富有动力性的十六分音符上下行快速经过句在展开部、再现部及宁静的尾声中均大量出现,成为重要的材料之一。

第二乐章为小步舞曲与三声中部。其E大调与e小调的交替、切分节奏及小步舞曲的清新织体等,都与《第一钢琴奏鸣曲》同乐章有着密切的关联。然而,轻松愉悦的三声中部却以清新的织体与其他三声中部形成对比,其极弱的圆舞曲般的八分音符音型很少离开键盘的中音区,与在此音型上轻盈流动的单音线条构成一张甜美的声音之网。该音型以渐强渐弱的力度变化经过较长的持续后,被突然而至以极弱力度加速进行的四分音符所打断。

第三乐章为行板,回旋曲式。其独特性在于:各部主题材料设计精巧、主部采用简朴民歌等。该特点在贝多芬的奏鸣曲中虽鲜见,但却常现于舒伯特、舒曼和勃拉姆斯的作品中。

第四乐章为急板,“塔兰泰拉”③源于意大利南部民间舞,速度迅捷,情绪热烈。节奏为3/8或6/8拍。风格,它既是韦伯四首钢琴奏鸣曲中唯一一个小调性的终曲,也是唯一一个多数主题都采用附点节奏的乐章。由三连音和附点音符构成的首句随后在精致的织体中频繁出现,强化了音乐的结构力。

韦伯的钢琴奏鸣曲处于古典向浪漫过渡的中途,既含有贝多芬音乐节奏的推动力,又带有克莱门蒂、杜舍克精湛的大师气质及舒伯特的抒情性。它们在很大程度上预示了舒曼的生动色彩、肖邦的美感和李斯特的渲染。演奏这些音乐可以把人们带入一个火热而绚丽的音响世界。在这个世界里,重要的不是音乐的平衡与对称,而是情感表达的直接性。

舒伯特钢琴奏鸣曲纵向比较

韦伯26岁开始创作《第一钢琴奏鸣曲》,历时十年完成了他的四首同体裁作品。舒伯特则从18岁开始创作第1首,直至31岁去世,历时十三年完成其二十一首钢琴奏鸣曲。较之两位作曲家的该体裁作品,舒伯特的虽规模小,且有一些为“未完成”之作,但它们在其全部的钢琴文献中占有中心的地位,整个系列清晰地展示了从早期到晚期的钢琴音乐风格。

舒伯特与贝多芬和韦伯不同,他既不是韦伯那样的杰出演奏家,也不像贝多芬那样有着非凡的演奏技巧。他的手不大,弹奏大跨度的和弦经过句和音程都有困难,但其手指能在键盘上飞快地跑动,精妙和谐的触键使其成为无与伦比的伴奏家。舒伯特的手指特点和他作为伟大歌曲作曲家的天才恰好地适应了他的钢琴音乐风格。尽管其作品缺少辉煌的技巧和引人注目的华丽经过句,但如歌的旋律、有趣的和声及富有推动力的节奏展示出其钢琴音乐鲜明的个性化特征。较之贝多芬和韦伯的同类作品,舒伯特的作品不存在演奏技巧困难,对演奏者而言,最深奥之处是对其特殊心境的理解。

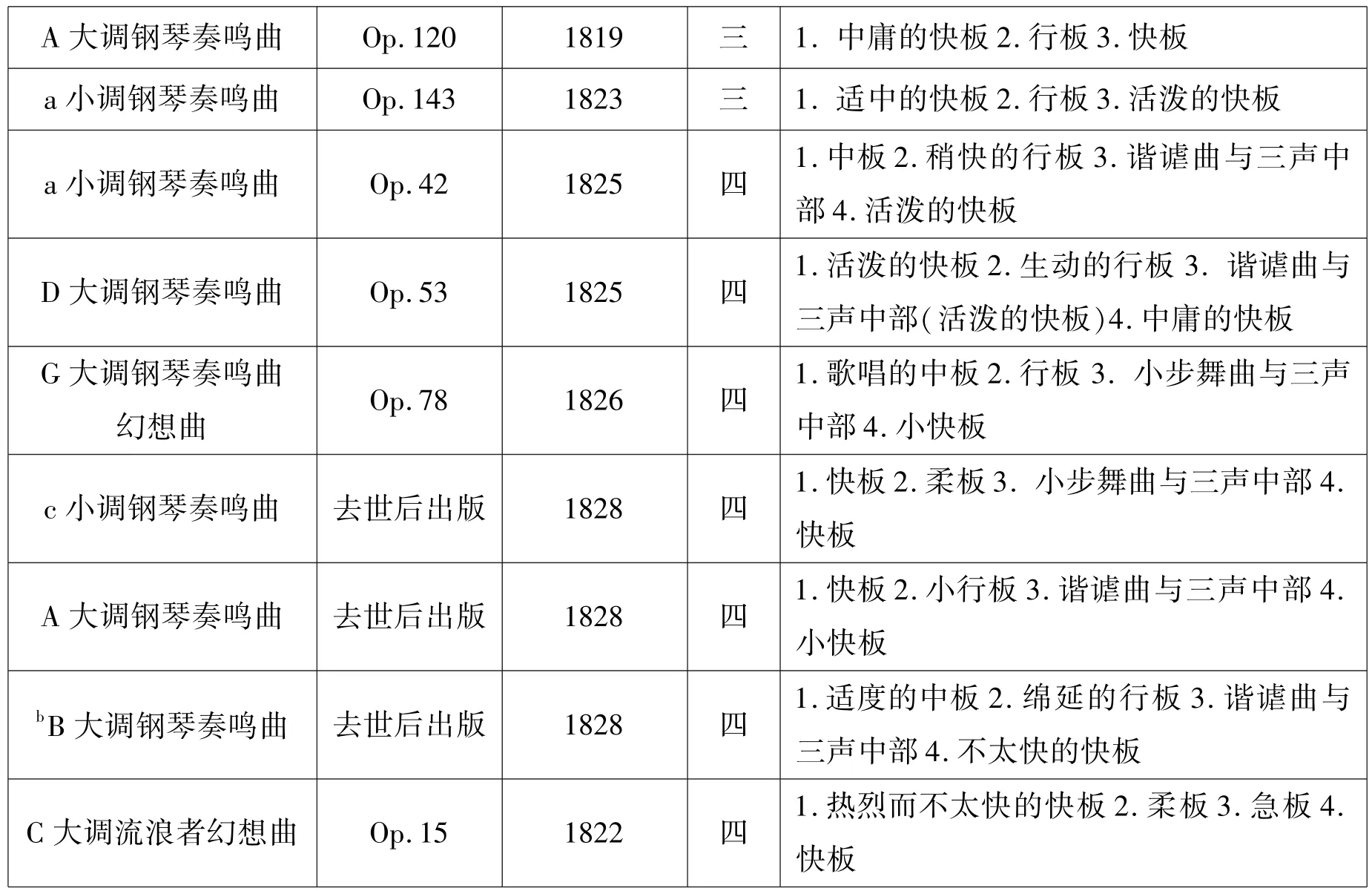

演奏贝多芬的钢琴奏鸣曲,会深刻感受到音乐内在的推动力以及保持在乐章之间、乐章内部各部分之间的平衡美,更会意识到正在欣赏一位伟大交响乐作曲家的作品。而演奏舒伯特的奏鸣曲,会更多地联想到一个充满灵感的歌曲、“音乐瞬间”和“即兴曲”作曲家,而不是一个天生的交响乐作曲家。贝多芬以极精简的手法处理他的每一个乐思,以精小的材料发展出大规模的乐章,而舒伯特则是从容悠闲地重复某些乐句或煞费苦心地处理几个主题,仿佛不忍心与它们分离。尽管舒伯特的奏鸣曲主要是抒情性的而不是戏剧性的,但这并不意味着他在钢琴音乐写作方面缺乏才能,而是说明他有着更深刻的情感表现特质。下面结合《舒伯特钢琴奏鸣曲集》(一) (二)(人民音乐出版社)中的十二首作品,以其写作年代为线索,简要观察作曲家规划整个奏鸣曲和设计单一乐章的方法。进一步,结合对一首奏鸣曲的全面分析,并将其几个乐章同其它奏鸣曲的相同乐章作横向比较,展示写作的共性与个性特征。作品信息如下表:

曲名作品编号完成时间乐章数量及类型a小调钢琴奏鸣曲Op.164 1817三1.不太快的快板2.似行板的小快板3.活泼的快板bE大调钢琴奏鸣曲Op.122 1817四1.中庸的快板2.行板3.小步舞曲与三声中部4.中庸的快板B大调钢琴奏鸣曲Op.147 1817四1.不太快的快板2.行板3.小步舞曲与三声中部4.适中的快板

A大调钢琴奏鸣曲Op.120 1819三1.中庸的快板2.行板3.快板a小调钢琴奏鸣曲Op.143 1823三1.适中的快板2.行板3.活泼的快板a小调钢琴奏鸣曲Op.42 1825四1.中板2.稍快的行板3.谐谑曲与三声中部4.活泼的快板D大调钢琴奏鸣曲Op.53 1825四1.活泼的快板2.生动的行板3.谐谑曲与三声中部(活泼的快板)4.中庸的快板G大调钢琴奏鸣曲幻想曲Op.78 1826四1.歌唱的中板2.行板3.小步舞曲与三声中部4.小快板c小调钢琴奏鸣曲去世后出版1828四1.快板2.柔板3.小步舞曲与三声中部4.快板A大调钢琴奏鸣曲去世后出版1828四1.快板2.小行板3.谐谑曲与三声中部4.小快板bB大调钢琴奏鸣曲去世后出版1828四1.适度的中板2.绵延的行板3.谐谑曲与三声中部4.快板不太快的快板C大调流浪者幻想曲Op.15 1822四1.热烈而不太快的快板2.柔板3.急板4.

舒伯特比贝多芬小27岁,对浪漫主义有着更强烈的向往。然而,尽管其钢琴奏鸣曲在色彩上比贝多芬更显浪漫,但在结构上却更古典。贝多芬在奏鸣曲整体设计上的改革对舒伯特的同类作品似乎没有造成影响。贝多芬有时还在奏鸣曲的第一乐章中采用很少用的曲式类型,而舒伯特从未偏离过奏鸣曲式这一既定模式。贝多芬有时喜欢把两个或更多地乐章结合在一起,如《热情奏鸣曲》、《告别奏鸣曲》等,并写有一部几乎是不间断的席卷式的奏鸣曲Op.17No.1,而舒伯特所写的二十一首奏鸣曲每一乐章都是独立的。

与贝多芬和海顿不同,舒伯特没有创作过两个乐章的钢琴奏鸣曲。早期的《e小调奏鸣曲》虽在一版本中只有两个乐章,但事实上是三个或四个乐章。在舒伯特八首四个乐章的奏鸣曲中,第三乐章一律采用了“小步舞曲与三声中部”的形式,而贝多芬则有几次在第二乐章中采用这一形式,如Op.27No.1、Op.31No.3及Op.101、Op.106、Op.110。尽管舒伯特有很高的对位法技巧,但在其奏鸣曲中,几乎难以找到贝多芬奏鸣曲中那种多元化赋格的部分。相反,他却下意识地以复对位手法写了许多迷人的经过句。舒伯特虽然将奏鸣曲所有乐章以传统的曲式写成,但却赋予它们适合表达其乐思的高度个性化内容。如对奏鸣曲式呈示部主题精心推敲,使之有效展开;使展开部以几乎全新的材料出现,而具有“插部”的对比功能;在副部主题回到主调前,在非关联的调性上“自由”地加以展开,如《bB大调奏鸣曲》第一乐章呈示部#f小调副部主题,在再现部以b小调再现;或采用假再现:将再现部开始于下属调以代替通常的主调等。有时他也依靠主题材料在不同调性上陈述,来增强音乐效果和营造欢快气氛,有时还突然改变材料出现的次序,如《bE大调奏鸣曲》(Op.122)第一乐章呈示部中的转调经过句(第20-26小节)由原来在再现部出现推迟至尾声,产生了更加生动的效果。

舒伯特所有奏鸣曲的慢板乐章及终曲均采用回旋曲式。其中有两个插部相同但调性各异,意在突显调性的对比。其后期三首作品的慢板乐章音域更加宽广,《D大调奏鸣曲》(Op.53)的“Con moto”、《G大调奏鸣曲幻想曲》(Op.78)的行板和《c小调奏鸣曲》的柔板,是他所写的最庄严和最平静的慢板乐章。

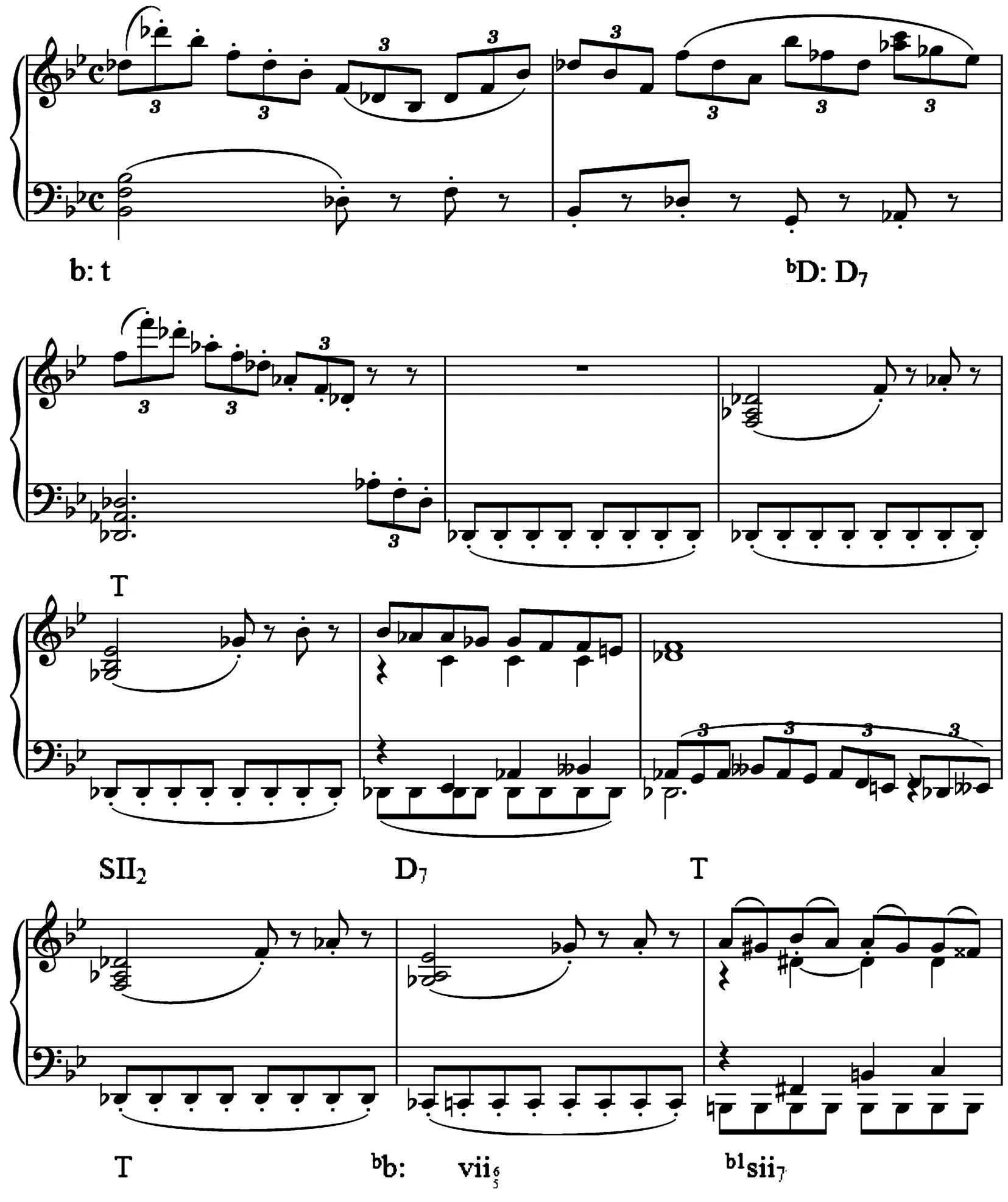

《a小调奏鸣曲》(Op.164)是最具舒伯特典型特征的奏鸣曲之一,每个乐章都展示出作曲家清晰的个性风格。如第一乐章(不太快的快板)既显示了他对重复手法的喜爱,又表现出他善于在呈示部中过早地发展主题的特点。作曲家出色的转调能力及对色彩和弦的偏爱在第一乐章中也初见端倪,呈示部中不仅瞬间的远关系转调使音乐异彩纷呈,而且展开部中主要的对比材料也在一个很远的关系调(bA大调)上开始(第99小节)。有时音乐还以意外的速度滑进或游离调性,如《bB大调奏鸣曲》终曲就是通过五彩缤纷的色彩和弦从一个调逐渐向另一个调转换。最突出的离调片断应属该曲第一乐章展开部的中心部分,此处,一系列快速变化的色彩性和弦分外独特,水到渠成地造成了调性扩张(见谱例2)。

谱例2.

谱例2选自154-167小节,音乐进行到154小节,转入b小调,在第155小节的末拍向关系大调转调,在主持续音的基础上,音乐进行八小节,于164小节向bb小调离调,并通过165小节的那波里和弦离向a小调的属七和弦,使音乐获得了新颖的色彩对比。

《a小调奏鸣曲》(Op.164)的第二乐章为E大调“似行板的小快板”,是舒伯特钢琴奏鸣曲中独一无二的形式。它具有某些回归曲式④循环原则的古典曲式,主部主题在乐曲发展过程中作移调再现。的特征,大体可分为两部分,由于两部分的材料基本相同,因此第二部分可视为第一部分的回顾。

舒伯特奏鸣曲乐章的个性化曲式风格在《a小调奏鸣曲》(Op.143)及《A大调奏鸣曲》(Op. 120)的终曲中也有体现,前者清晰地体现了动机重复的创作手法。(见谱例3)

谱例3.

动机先后共重复三次,每一次都在八分音符的三连音上构成旋转式的引子,在和弦的快速流动中构成转调经过句,在欢快的舞蹈节奏中构成插部。动机由主调开始,第二次出现时仿佛运用了克拉维克德⑤巴洛克时期的键盘乐器。用铜楔击弦,有品式和非品式两种:品式乐器的琴弦少于琴键,相邻的几个键合用一对同音弦;比较后出的非品式乐器则一键一弦。克拉维克德音量较小,但稍有强弱变化。中的楔音铜块,腾云驾雾般地出现在一个新调(c小调)上。虽然转调经过句在最后一次中被省略,但在插部和尾声之间又被恢复,以双八度的八分音符三连音形式构成两者之间的连接,这时的动机与最初相比更具迫切感、连续感和钢琴化风格。前两种几乎是贝多芬式的强烈情感表现,第三种则象征了舒伯特童年创作的《动情圆舞曲》。

以上两个行板与两个快板,在创作理念和音乐材料上都有着鲜明的对比。《A大调奏鸣曲》Op.120宁静的D大调行板似乎为其主题限定了方向,开始部分每小节一个四分音符、四个八分音符的节奏型,在长达75小节的音乐中连续出现39小节,且在另外的16小节中再现。旋律与伴奏最明显的特征是在某些小节的第一拍纵向构成特性音程,如第16小节的减七度(#a-g2)、第17小节的减四度(#g-c3)等。此乐章虽为单音主题和单一节奏型,调性也很少超越近关系调范围,但却不乏情感表现。

与Op.143F大调的行板相比,Op.53D大调行板的旋律轮廓和写作风格都体现了器乐化特质。前者属于歌曲风格:宁静而伸展的声乐化部分首先以八度形式呈现于右手,下方为宽松的和弦低音,在一简短而激情的间奏后,声乐化的旋律转至左手,位于键盘中音区,上方以伞盖式的八分音符三连音作伴奏。开始乐句在该乐章尾句的变化再现,使整个乐章首尾呼应,一气呵成。如果演奏者熟悉舒伯特的歌曲,就会联想其歌曲中优美的钢琴伴奏,在奏鸣曲的某乐章和某首艺术歌曲之间,节奏往往有着惊人的相似处,如《D大调奏鸣曲》(Op.53)“Con moto”部分的音型X·

XXX∣X·XXX∣与歌曲《爱之充裕》(作于1825年)的伴奏音型如出一辙。

从上述对几个乐章的分析中可发现,主题材料丰富的声乐化风格是舒伯特奏鸣曲最明显的特征之一。而另一明显的风格特征是具有鲜明的舞蹈气质。下列乐章无论是快板还是慢板,大调还是小调,三拍子还是四拍子,其舞蹈韵律都明显可见。它们常常在奏鸣曲式的乐章中决定副部主题的风格,而使副部与主部形成强烈的对比。如《G大调奏鸣曲幻想曲》(Op.78)如歌的行板,音乐首先呈现出神秘而沉静的气质,随着圆舞曲片断的出现,音乐变得从容而泰然自若;《bE大调奏鸣曲》(Op.122)第一乐章快板中宽阔的副部主题几乎全部具有舞蹈音乐气质;200余小节6/8拍子的终曲始终蕴含着舞蹈的律动;尽管小步舞曲的开始和结尾有古典而精致的莫扎特风格气息,但三声中部的一系列附点节奏却弥漫着浓郁的田园气氛。

在八个小步舞曲(或谐谑曲)与三声中部的乐章中,只有一个乐章属于我们正论述的舞蹈气质范畴,其三声中部轻巧的节奏唤起了人们对兰德勒舞曲或圆舞曲作为舞蹈音乐的想象。这些小插曲不同于贝多芬奏鸣曲中的同类乐章,而是与海顿的某些作品及韦伯《e小调奏鸣曲》中的同类乐章近似。《D大调奏鸣曲》(Op.53)中的三声中部,由于左右手采用了不间断的连断音和弦写法,而与其它三声中部相区别。它们减少了节奏的可塑性,使整个乐章呈现出清新浪漫的风格特点。三首小步舞曲在风格方面也有很大差异:《bE大调奏鸣曲》中的小步舞曲是唯一在速度和风格上与传统结合的一首,《c小调奏鸣曲》中的快板小步舞曲则表现出很不安定的心态,而《G大调奏鸣曲幻想曲》中活泼的小步舞曲则更像一首谐谑曲。在五首谐谑曲中,《B大调奏鸣曲》中轻盈的谐谑曲与其它四首标有“活泼的快板”的谐谑曲在音乐形象上相差甚远。其中《a小调奏鸣曲》(Op.42)和《D大调奏鸣曲》(Op.53)中的谐谑曲以其各自的切分音和突强力度而充满活力。《a小调奏鸣曲》中的谐谑曲兼有突发与平静双重气质,其三声中部为一首兰德勒舞曲,具有明确的舞蹈音乐特征。《D大调奏鸣曲》中的谐谑曲则沿着一系列不时被强有力的和弦打断的附点音符有力地旋转。

《A大调奏鸣曲》和《bB大调奏鸣曲》是作曲家去世后出版的。其谐谑曲以各自不同的力度和手法展示了典型的圆舞曲风格特征。在音乐变化方面,前者比后者更大,而后者多用的极弱力度音型,则展示了舒伯特全部奏鸣曲中轻巧、精妙的气质。其三声中部是唯一的小调乐段,在音区方面是所有谐谑曲中最低的,具有忧郁的情感色彩。

舒伯特的钢琴奏鸣曲较之贝多芬的同类作品,旋律更加宽广和优美、织体更加简洁,《A大调奏鸣曲》终曲就是一例,充分展示了作曲家在各个声部展开旋律的能力。《D大调奏鸣曲》优美的“Con moto”部分始终如一的保持在键盘中部,其巧妙的钢琴写作风格和丰富的音型变化都增强了音乐的魅力。

有时,舒伯特把左右手声部间的距离拉得很宽,如Op.143的行板。在《c小调奏鸣曲》快板的展开部经过句中,也用了这种间隔宽广的音域,使之产生了一种奇特的音响。与之相反的是主题写作中的简洁变奏,如《a小调奏鸣曲》(Op.42)中“跳跃些的行板”和《B大调奏鸣曲》(Op. 147)的行板。而《bE大调奏鸣曲》(Op.122)的末乐章则始终贯穿着华丽的音型。

在舒伯特奏鸣曲某些强烈的对比部分,装饰和器乐化风格常常被呈现出来,如富有活力的《c小调奏鸣曲》末乐章中极富动力性的节奏、旋转的音阶经过句和双手交叉的跳音;《A大调奏鸣曲》快板乐章中匈牙利风格的展开部及行板中印象主义风格的插部。上述两个乐章中的异国情调和狂想曲风格与作曲家的“即兴曲”和“音乐瞬间”有着密切的关联。舒伯特奏鸣曲中另一个性特征是以纤细的八度或单音展开极弱的短句,仿佛表达了作曲家内心深处的情感。如《a小调奏鸣曲》Op.42和Op.143中行板的插部及《bB大调奏鸣曲》中快板的长颤音及下行音阶,都表达了无限的意念。

韦伯与舒伯特奏鸣曲纵向比较及结论

作为早期浪漫主义音乐的代表,韦伯和舒伯特在钢琴奏鸣曲的创作中,都力求用个性化的语言,不拘一格地表达个人情感和艺术感受。它们除具有歌唱性旋律、色彩性和声,变奏展开手法及民间歌曲舞曲节奏等共性特征外,受其自身条件、生活环境和主要创作方向等多方面因素的影响,在创作风格上又呈现出鲜明的个性化特征。

一、从自身条件看,韦伯具备非凡的演奏技巧和良好的演奏条件,这为其写作辉煌的技巧性作品奠定了必要的基础。其奏鸣曲织体复杂、音程宽阔,具有很强的炫技性。舒伯特虽不具备韦伯之上述特点,但手指灵巧、触键精妙,其奏鸣曲拥有更多的音阶式短句和同音、同和弦进行。这很好地适应了他作为艺术歌曲作曲家的天才。旋律如歌、和声丰富、节奏富有推动力成为其钢琴奏鸣曲的显著特征。

二、作为著名管弦乐作曲家,韦伯常常把乐队效果展示于钢琴音乐之中。他充分调动主题、调性、和声、织体等音乐表现手段,并大量运用颤音、八度经过句和分解和弦,充分展示钢琴乐队化的交响性效果,使作品呈现出丰富的色彩对比。而舒伯特在大量运用变和弦,强化和声色彩的同时,广泛运用大小调交替和频繁的转调离调,巧妙地体现了细腻的情感转换。

三、韦伯和舒伯特都异常重视抒情性旋律的写作,前者受歌剧创作影响,倾向于写作以传统流动音型为主要伴奏织体的单音风格的旋律,且旋律具有戏剧性因素。而后者受歌曲创作影响,气息悠长,句法清晰,注重以纤细的八度或单音展开旋律,以此表达内心深处的思想。其钢琴奏鸣曲更多地体现出歌曲伴奏的特点及钢琴小品“音乐瞬间”和“即兴曲”的灵感。

四、在主题的呈示与发展上,两位作曲家均不以动机和动机发展为主要手法,而是在保持主题相对完整的前提下,采用变奏手法使音乐得以展开。韦伯常以不可预料的次序安排主题,不仅从和声、旋律、节奏等方面变化它们,而且常以连接或其它特殊的方式把主题材料编排在钢琴化的织体中。舒伯特则更喜用重复手法,善于在呈示部中过早地展开主题,常常从容地重复某些乐句或煞费苦心地处理几个主题,使其呈现出更深刻的情感特质。

五、较之两个奏鸣曲系列的首乐章,它们在速度、主题性格及主题发展等方面亦存在诸多差异:速度上,韦伯奏鸣曲多为动力性快板(仅第四首为中板),而舒伯特奏鸣曲多为中板,主部也多为抒情性独白,如Op.42、Op.120、Op.78及《bB大调奏鸣曲》的主部。在主题性格方面,前者多呈鲜明对比,而后者多具相似性。尽管两者的二、三乐章均基本保持了古典风格,但前者的第三乐章均采用小步舞曲与三声中部的结合,后者则以谐谑曲与三声中部居多,而且较之贝多芬奏鸣曲呈明显对比的小步舞曲与谐谑曲,两种体裁的差异性明显缩小,其小步舞曲更接近民间舞曲,谐谑曲也更显轻快和活泼。两个系统的末乐章也不尽相同,前者更具戏剧性,后者则更显优雅和抒情,多以风俗性的舞曲呈现,节奏受异国音乐(如西班牙、匈牙利舞曲)影响较大。

舒伯特晚期钢琴奏鸣曲如《流浪者幻想曲》也较多地运用了颤音、震音、八度经过句、音域宽广的分解和弦等高难技巧,音乐增添了戏剧性因素,展示出贝多芬奏鸣曲的深刻影响。它们在结构上尽管略显松散,但其即兴性和自发性却独具魅力。正如周薇先生所言:“虽然就乐思与体裁的明晰性而言,他不如莫扎特,就音乐建构能力而言,他远逊于贝多芬,但就诗意的表现力及暗示力而言,却是前两者所不能及的。舒伯特之所以能继续吸引我们,就是他那经由“音乐”而呈现出来的“内容”,历久弥新。”⑥周薇:《西方钢琴艺术史》,上海音乐出版社2003年,第111页。

[1]姚恒璐:《现代音乐分析方法教程》,湖南文艺出版社2003年。

[2]杨儒怀:《音乐的分析与创作》,人民音乐出版社1995年。

[3]李吉提:《曲式与作品分析》,中央民族大学出版社2003年。

[4]桑桐:《半音化的历史演进》,上海音乐出版社2004年。

[5]于苏贤:《20世纪复调音乐》,人民音乐出版社2001年。

[6]于润洋:《西方音乐通史》,上海音乐出版社2002年。

[7]钟子林:《西方现代音乐概述》,人民音乐出版社1996年。

2017-02-04

J614.3

A

1008-2530(2017)02-0047-11

王永振(1964-),男,山东农业大学体育与艺术学院副院长、教授、硕士生导师(山东泰安,271018);侯康为(1956-),男,山东大学艺术学院教授、博士、硕士生导师(山东济南,250100)。