太平洋战争爆发前后的上海工部局乐队

2017-08-28留生

留生

音乐史学

太平洋战争爆发前后的上海工部局乐队

留生

本文以太平洋战争前后的上海工部局乐队为研究对象,以上海交响乐团艺术档案室所藏节目单资料为主要史料,考察其在被日本人改组之前最后一个乐季(1941.10~1942.5)的音乐会曲目情况,讨论了在战争强权背景下乐队的去留问题以及梅百器对日本人邀其继续担任乐队指挥的暧昧态度。

太平洋战争 工部局乐队 音乐会 节目单梅百器

1941年12月8日,太平洋战争以日本偷袭美国珍珠港的方式一触即发,同一天的凌晨,日军击沉停泊在黄浦江上的英国炮舰彼得列尔号①上海市档案馆编:《日军占领时期的上海》,上海人民出版社2010年,第136页。,旋即进占公共租界,结束了英国统治上海公共租界长达百年的历史。而此时,上海工部局乐队的冬季演出季已经演奏了九场星期日交响音乐会,战争会给这个乐季的演出带来什么?又会给乐队指挥梅百器(Mario Paci,1878~1946)带来什么影响?在工部局乐队史研究领域,无论是中国学者韩国鐄教授、日本音乐学者榎本泰子女士、还是英国史学家毕可思(Robert Bickers),他们的研究均没有对此一乐季进行专门的研究,只有上海音乐学院的汤亚汀教授对该问题有过较深入的描述,但对节目单关注不够。

一、星期日交响音乐会

1941年10月到1942年5月,工部局乐队的冬季交响音乐会照常举行,在兰心大戏院共演出了33场星期日交响音乐会。从上海交响乐团艺术档案室现存节目单资料来看,除去12月21日和5月10日两场音乐会节目单遗失外,剩下的31场音乐会里梅百器指挥了21场,马戈林斯基(Henry Margolinski)指挥了2场,富华指挥了8场。

(一)以作曲家为中心的主题音乐会

先从主题音乐会开始谈起,这类音乐会大多以西方18~19世纪的著名作曲家为专题,譬如以莫扎特、贝多芬、德沃夏克为主题。10月12日举行“纪念德沃夏克诞辰一百周年音乐会”,特邀捷克斯洛伐克女高音库切约娃(Sonia Kucejova)演唱歌剧《露莎卡》中的咏叹调以及选自《茨冈歌曲集》的四首歌曲。12月14日的“柴科夫斯基专场”,演奏了弦乐合奏《小夜曲》、交响幻想曲《费兰切斯卡·达·里米尼》以及《第四交响曲》。1942年2月22日的音乐会演奏了瓦格纳《众神的黄昏》中的《齐格弗里德旅行到莱茵河》、《齐格弗里德之死及葬礼进行曲》、《齐格弗里德牧歌》、《唐豪塞序曲》以及俄国作曲家卡林尼科夫的代表作《g小调第一交响曲》,也可以说是“瓦格纳与卡里尼科夫专场”。5月17日的“贝多芬专场”,演奏了《埃格蒙特序曲》、《第六交响曲“田园”》以及《第五钢琴协奏曲“皇帝”》,担任钢琴独奏的是梅百器的爱徒孔纳(Robert Kohner)。

偶尔也有为功勋演奏家举办的纪念音乐会,譬如11月9日举办“纪念富华教授与工部局乐队合作二十周年音乐会”,共演出维瓦尔第的《A大调小提琴与弦乐队的协奏曲》,贝多芬的《D大调小提琴协奏曲》以及德国作曲家布鲁赫(Max Bruch,1838~1920)的《g小调第一小提琴协奏曲》等为小提琴而创作的经典作品,担任小提琴独奏的自然是富华本人。

乐队与欧洲犹太艺术家协会合作则至少说明此时日本人尚未对在沪犹太音乐家采取进一步的管制措施。譬如在3月8日和15日举行的纪念莫扎特盛大演出上,即特邀欧洲犹太艺术家协会歌剧团(The EJAS Operatic Group)参加演出,从节目单可以看到如下犹太音乐家的名单:V. Roland、R.Tafanos、N.Tolohoff、R.Gerstel、L.Robitschek、H.Margolinski、S.Rapp、J.Margolinski、M.Warschauer、E.Krasso、M.Koerner、J.Fruchter、L.Levine、L.Korsell、S.Adler、A.Feuereisen、M.Levkovits。这次演出的指挥是俄侨音乐家马戈林斯基。音乐会上,用德语演唱了莫扎特著名歌剧《费加罗的婚礼》《唐璜》等代表作。

(二)关注现当代音乐作品及巴洛克音乐

梅百器不仅偏爱古典音乐作曲家巴赫、贝多芬、勃拉姆斯的作品,而且非常乐意推广二十世纪现代音乐作品(尤其钟爱本国作曲家雷斯皮基的创作)以及巴洛克时期的音乐作品。

关于梅百器的前卫性,齐尔品在1935年发表的《现代中国的音乐》一文中就有提及②齐尔品说:“梅百器视自己为音乐传教士,他有一个培训听众的计划:演出时他不仅给听众普及交响乐知识,还把当今的最新作品介绍到中国;他先于其他西方同事将雷斯皮基、瑞耶提(Rieti)、拉威尔、科达伊、巴托克、葛瑞奈(Graener)、欣德米特的作品在中国上演。有时租界当局会觉得这些曲目太具冒险性而不尽满意,但梅百器凭借高水准的指挥、演奏以及其国际知名度总能做到让批评者无懈可击。”见齐尔品:《现代中国的音乐》,孙海译:《音乐研究》2009年第1期,第106页。原文见Alexander Tcherepnine,“Music In Modern China”,The Musical Quarterly,1935,Vol. 21 No.4,pp391-400.,从这个冬季音乐会的节目单中也可以看到。

1941年10月19日演出了雷斯皮基的《月光透过贾尼科洛山的松树》(Moonlight Over the Pine-trees of the Janiculum,选自交响诗《罗马的松树》第三乐章)、汤马西尼(Tommasini)的《明亮的月亮》(Chiari di Luna)中的小夜曲,并首演了柯达伊(Zoltán Kodály,1882~1967)创作的《哈利亚诺斯》(Hary Janos,1926)。10月26日演出理查·施特劳斯改编自弗朗索瓦·库普兰的《舞蹈组曲》,11月2日演出意大利作曲家埃托·博内利(Ettore Bonelli,1901~1986)改编自马切罗(Marcello)的《前奏曲、咏叹调与急板》、马利皮埃罗(G.Francesco Malipiero,1882~1973)的交响素描《来自哥尔多尼的三个喜剧》(From Goldoni's Three Comedies)。第二年1月4日演出意大利作曲家多美尼科·阿拉里奥纳(Domenico Alaleona,1881~1928)的《为弦乐、竖琴、钢片琴和打击乐而作的两首意大利歌曲》。1月25日演奏了英国作曲家戴留斯(Frederick Delius,1862~1934)的歌剧间奏曲《到乐园之路》③《The walk to the paradise garden》选自歌剧《A Village Romeo and Juliet》,作于1900或1901。、德彪西的《月光》以及挪威作曲家格里格(1843~1907)的《交响舞曲》(Op.64)中的第一、二首。4月19日还首演了日本作曲家箕作秋吉(Shikichi Mitsukuri, 1895~1971)的《D大调小交响曲》(1934)。

除了现当代音乐作品,梅百器也喜爱演奏巴洛克音乐,这些作品往往也是经过现代作曲家的改编。譬如1942年2月1日的音乐会演出了约瑟夫·阿尔伯特(Johann Joseph Abert,1832~1915)改编自巴赫的《前奏曲、合唱与赋格》,2月8日演出斯卡拉蒂《五首奏鸣曲》、法国作曲家阿尔弗雷德·柯尔托(Alfred Cortot,1877~1962)改编自库普兰的《剧院风格合奏曲》(Concert dans le gout Theatral)、德国作曲家马克斯·雷格(Max Reger,1873~1916)改编自巴赫的《D大调第五勃兰登堡协奏曲》。2月15日演出了巴洛克时期亨德尔的《g小调大协奏曲第六首》以及维瓦尔第的协奏曲《四季》中的《春》和《夏》等,3月1日演出法国作曲家拉莫(Rameau,1683~1764)的《芭蕾组曲》、杰米尼亚尼(Francesco Geminiani,1687~1762)改编自科雷利的大协奏曲《疯狂》(La Follia),这些作品在日本人接管工部局乐队以后则未见上演。

(三)与独奏(唱)家以及俄罗斯芭蕾舞团的合作

从此一季度与独奏(唱)家合作的音乐会节目单来看,可以看到如下音乐家的名字,分别是女高音库切约娃和Marion Schmidt-Holst,钢琴家孔纳(Robert Kohner)、吴乐懿、托马谢夫斯卡娅(Wincia Tomaszewska)④Wincia Tomaszewska,波兰女钢琴家,她是波兰青年会(Polish Youth Association)在上海的负责人之一,曾于1941年1月16日在兰心大戏院开过钢琴独奏会。、Susanne Declety和Ada Lvoff,竖琴家Solange Renié。其中吴乐懿是国立音专钢琴组主任查哈罗夫(Zaharoff)的学生,Ada Lvoff是拉泽诺夫(Lazaroff,又译拉柴罗夫、拉柴洛夫)的学生,孔纳是梅百器的学生,他们大多曾在兰心大戏院开过独奏音乐会⑤吴乐懿于1940年5月3日在兰心大戏院开独奏音乐会,许绵清助唱,且所得劵资除开销外捐助上海基督徒贫病来安所,见《申报》1940年5月1日第16版。Ada Lvoff于1940年12月9日在兰心开过钢琴独奏音乐会,见《字林西报》1940年12月5日第5版。,是当时活跃在上海古典音乐生活中的重要演奏家。

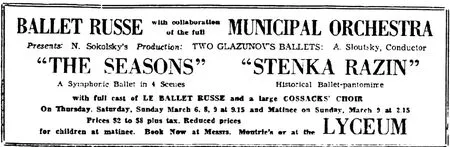

工部局乐队与俄罗斯芭蕾舞团的合作早在1941年年初的一份报道中就可以看到,当时这种形式引起音乐舞蹈爱好者广泛的关注,他们在1~2月演出了《前兆》(Presage)和《狂欢节》(Car nival),分别是对柴可夫斯基的《第五交响曲》以及舒曼的《狂欢节》所作的现代舞诠释,《字林西报》的记者赞赏他们的合作是“上海戏剧生活中的重要事件”⑥Russian Ballet and Municipal Orchestra,《字林西报》1941年1月16日,第5版。(见图1)。3月又合作演出格拉祖诺夫作曲的《四季》(The Seasons)和《斯捷潘·拉辛》(Stenka Razin)(见图2),5月推出《海盗》(Corsair)。

5月3日,乐队再次与俄罗斯芭蕾舞团(Le Ballet Russe de Shanghai)合作推出舞剧作品,放在定期交响音乐会的上半场演出。该团首席舞者奥黛丽·金⑦奥黛丽·金(Audrey King,1905-2003),英国人,出生在英国的曼彻斯特。她在1942年之后被拘禁起来,但是还是用贝多芬的《第五交响曲》创编了舞蹈《Challenge》,用两架钢琴演奏,在闸北土建中心(Chapei Civil Assembly Centre)演出。与其他十四位舞者受邀参演,演出了李斯特的交响诗《前奏曲》,柴可夫斯基所作《胡桃夹子》中的《华丽圆舞曲》、西贝柳斯的《图翁涅拉的天鹅传奇》、夏布里耶(Chabrier)的《西班牙狂想曲》、法雅的管弦乐组曲(选自芭蕾舞《三角帽》)等多部小型作品。

图1.

二、齐亚诺体育场的系列交响音乐会

自1942年1月28日至3月25日,可能是为答谢意大利政府对乐队的赞助,在冬季交响音乐会期间乐团在齐亚诺⑧齐亚诺(Galeazzo Ciano,1903-1944),曾任驻上海领事馆总领事,稍后升任驻中国公使馆公使、意大利法西斯政府的外交部长。体育场举办了“梅百器领导下的系列交响音乐会”(Serie di Concerti Sinfonici)共三场,曲目主要是意大利作曲家的作品。

图2.《字林西报》上的舞剧《四季》及《斯捷潘·拉辛》广告⑨《字林西报》1941年3月1日,第11版。

首场音乐会是意大利音乐,上半场音乐会曲目包括马斯卡尼的歌剧《Iris》的前奏曲Inno al Sole,巴洛克时期作曲家F.杰米尼亚尼(Francesco Geminiani,1687~1762)的大协奏曲第12号《疯狂》(La Follia),由小提琴家富华担任小提琴主奏。意大利保守派歌剧作曲家伊尔代布兰多·皮泽蒂(Ildebrando Pizzetti,1880~1968)的交响组曲《La Pisanella》,这是一部为加布里埃尔·邓南遮(Gabriele d'Annunzio)的戏剧脚本所作的音乐。下半场有雷斯皮基的《波提切利的三幅画》(Trittico Botticelliano)和罗西尼的《意大利人在阿尔及尔》序曲。节目单用意大利文和德文两种文字书写,可见音乐会的目标听众是意大利和德国人。

间隔一个月后的第二次音乐会举办于1942年2月28日,上半场曲目包括勃拉姆斯的《海顿主题变奏曲》、巴赫的《双小提琴协奏曲》(为两把小提琴、通奏低音乐器组和弦乐队而作),由富华和A.Genocchi担任小提琴主奏,上半场以贝多芬的《第七交响曲》结束。下半场的曲目是里姆斯基·科萨科夫的《交响组曲“舍赫拉查德”》。由于德国乃是意大利法西斯政府的盟邦,因此上半场以德国作曲家为主,也是完全可以理解的。

第三次音乐会是1942年3月25日,本场音乐会是以意大利和德奥作曲家的作品为专场,并特邀女高音马里昂·施密特-霍尔斯特(Marion Schmidt-Holst)参加。上半场以“来自阿尔弗雷德·霍夫曼博士(Dr.Alfred Hoffmann)大键琴时代的古代音乐”(Musiche Antiche Eseguite Sul Clavicembalo)为主题分为三个部分,第一部分是“长笛与大键琴”,演奏了亨德尔的《F大调第五奏鸣曲》,第二部分是“歌唱与大键琴”,演奏了巴赫《五旬节康塔塔》(Cantata Della Pentecoste)中的咏叹调、马蒂尼神父(Padre Martini,1706~1784)的《Plaisir d'amour》以及A.斯卡拉蒂(A. Scarlatti,1658~1725)的《紫罗兰》(Le Violette),最后一部分是大键琴独奏,演奏了更为久远时期的作品,即约翰·帕赫贝尔(Joh.Pachelbel,1653~1706)的《a小调咏叹调上的六次变奏》(Aira in La Minore con 6 Variazioni)、安布罗休·达尔萨(Joan Ambrosio Dalza,fl.1508-?)的《为意大利琉特琴而作的两个小曲》(Due piccoli pezzi Italiani per il Liuto)、巴赫的《D大调前奏曲》、《D大调赋格》和《阿勒曼德、萨拉班德与加沃特舞曲》。下半场的曲目为纪念莫扎特逝世150周年特别准备,曲目有《魔笛》序曲以及《安魂曲》中的四重唱部分(女高音:Renee Tafanos,女中音:Mineko Nanguh,男高音:Richard Wu,男低音:Takashi Nanguh),最后是莫扎特的《朱庇特交响曲》。从四重唱的歌者来看,女中音和男低音可能是日本人,男高音可能是中国人。

三、与日本人有关的两场音乐会

此时日军虽然没有立即接管工部局乐队,但皇军的威风已经席卷到这里,1942年4月份在中华大戏院的两次演出即是一个风向标。

其一是4月7日举行的“妆点春天的交响曲之夜”(春を飾る交響樂の夕),由上海交响音乐同好会101941年春天成立,诞生不久即迅速取得了长足的发,其活动内容主要有邀请工部局乐队赴虹口地区举办音乐会等等。见(日)泽田稔:《上海音乐情报》,《音乐之友》1942年8月,第116页;以及榎本泰子:《西方音乐家的上海梦》,赵怡译,上海:上海辞书出版社,2009年,第160页。、上海日本居留民团主办,指挥为梅百器。上半场曲目包括莫扎特的《魔笛》序曲,贝多芬的《第七交响曲》,以及合唱《爱马行进曲》。下半场是柴科夫斯基的《斯拉夫进行曲》、威尔第的《茶花女》选段、帕格尼尼的《无穷动》、罗西尼的《意大利在阿尔及尔》序曲,最后是合唱日本的“准国歌”《爱国行进曲》。这首所谓的“准国歌”由新城正一作于1939年,战争时期在日本国内广泛传播和奏唱11蔡史君:《日本占领新加坡期间的文化宣传政策——着重探讨第一次“天长节”庆典》,《南洋问题研究》2005年第1期,第61页。。

其二是4月29日,为庆祝天长节由上海青年会、上海交响音乐同好会主办,指挥为梅百器、富华二人,以全体合唱《天长节奉祝之歌》开始,随后奏演法国作曲家伊贝尔特(Jacques Ibert, 1890~1962)的《庆典序曲》(Ouverture de fête)、日本作曲家箕作秋吉的《小交响曲》第三乐章、意大利作曲家皮泽蒂(Ildebrando Pizzetti,1880~1968)《交响曲》的第四乐章《行进曲》以及格里格的《战胜行进曲》,最后是以全体合唱《爱国行进曲》结束。第二部分一开始是放映约一小时的《大东亚战争战况消息》,最后全体三呼“天皇陛下万岁”结束,美其名曰“万岁三唱”,这也是当时日本军国主义体制下极富仪式性的民众灌输方式。关于曲目方面,伊贝尔特的《庆典序曲》12《庆典序曲》乃是受法国政府之命,1940年7月在东京首演,翌年改订。李哲洋主编:《最新名曲解说全集7管弦乐4》,大陆书店1988年,第83页。和皮泽蒂的《交响曲》13作品正式名称是“Sinfonia in A in celebrazione del XXVIo centenario della fondazione dell'Impero giapponese”,1940年首演于东京。见日文维基百科:https://ja.wikipedia.org/wiki/交響曲_(ピツエツテイ)。均为1940年日本庆祝建国2600年纪念演出的委约之作。皮泽蒂因为与意大利法西斯政权的积极关系乃受日本帝国政府委约。此外,参加演出的独唱者为朝鲜人金山史郎(Shiro Kaneyama),上海沦陷时期他经常与这支乐团合作演出。

四、告别音乐会

决定乐队命运的日子终于来了,1942年5月1日,日本总董冈奇胜男决定取消乐队,5月31日,乐队移交给日商音乐信托公司管理14上海档案馆编:《上海租界志》,上海:上海社会科学院出版社,2001年,第86页。需要说明的是,由于这本著作的时代局限,部分事件的日期可能有出入。譬如同一页上说道6月7日工部局乐队在梅百器的指挥下举行了最后一场音乐会,但显然告别音乐会的时间是5月31日。。移交当天,工部局乐队在梅百器的指挥下举行告别音乐会,其实更像是梅百器个人的告别音乐会。这位意大利指挥家对中国音乐界的贡献,不仅是领导租界内外侨组成的乐队使之成为“远东第一”交响乐队,而且从1925年开始就与工部局力争要考虑中国听众。起初公共租界内不允许中国人进工部局市政大厅参加音乐会,他甚至以辞职为要挟。后来中国听众渐渐多了,到最后,占全体听众的百分之二十四,这使梅氏颇为欣慰。而且,他还允许学习音乐的中国学生在星期六免费旁听排练15戎明:《梅百器传略》,《音乐与教育》1947年第1卷第5期,第16页。。在教育方面,梅百器还为中国培养了众多钢琴演奏家。上海交响乐团艺术档案室保存了一份十分珍贵的老照片,这张照片拍摄于1945年,是梅百器67岁生日时与他在上海所教学生的合影,钢琴家吴乐懿、傅聪、董光光、林桥、周广仁等人都在照片上。(见图3)图3.梅百器67岁生日与家人、学生的合影16上海交响乐团艺术档案室提供。

1942年5月31日,告别音乐会在乐队裁撤的风波下举行,节目单笔者没有看到17据榎本泰子的说法,上海档案馆藏有这天音乐会的节目单。见《西方音乐家的上海梦》,第158页,注释第38条。,但是时人卓宗一发表的评论文章《工部局乐队别离音乐会》18《上海艺术月刊》,1942年第7、8期合刊,第159页。详细记载了曲目。

第一曲是莫扎特《D大调第二十钢琴协奏曲“加冕”》,梅百器担任钢琴独奏兼指挥,且第一乐章的钢琴华彩段落由梅百器自己作曲,该曲也是1919年4月1日梅百器初次与工部局乐队合作的曲目19《指挥家梅·帕器自传》,1942年5月23日写于上海,温潭译自1942年5月31日帕器告别音乐会节目单,上海交响乐团艺术档案室提供。,因此多少有些悲壮的色彩。第二曲是贝多芬《d小调钢琴奏鸣曲》(Op.31,No.2),梅百器担任钢琴独奏。卓宗一评论梅百器的演奏时说:“梅氏的演奏在指法方面是那样的灵活,简直使你想不到他已经是64岁的老人了,表情方面,在梅氏身上仿佛附着了贝多芬的灵魂,忘了一己的存在,使台底下的听众,更是平息无声,静静地一直听到最后一个音符,停了五六分钟才想到鼓掌。”此曲之后,梅百器加演了一首肖邦的《夜曲》第三号,至此上半场结束了。下半场的曲子是梅百器心爱的作曲家勃拉姆斯的作品——《c小调第一交响曲》,“这是全体乐队同心合力的最后杰作”,毫无疑问是梅百器指挥。评论者以一段巧思写到:“在第四乐章的最后是一个非常强力而宽大的结尾(Coda)收束全曲,换一句话说,也就是收束了工部局乐队的六十余年的生命。”在绘声绘影地描绘了音乐会谢幕时的动人情景后,作者最后感叹:“当我走出兰心戏院时,我的脑中还绕着贝多芬的优美的旋律,和那短小精干的六十多岁的老人最后一次在那里指挥舞动的姿态,不禁感到一阵无名的惆怅。”如此想来,一位在中国生活近30年代的意大利音乐家能如此受一位普通中国爱乐者的爱戴与尊重,读来怎不令人动容。当然,随着形势的发展,这并不是梅百器最后一次站在兰心大戏院的舞台上指挥乐队。

另一篇评论也认为这场音乐会是超常发挥的,“乐队的演奏从来没有像这个告别之夜那么出色过……就连一向是众矢之的的管乐部分,也相当出色。”20原载《上海泰晤士报》(The Shanghai Times),转引自榎本泰子:《西方音乐家的上海梦》,第156页。可是,工部局乐队的命运已经落入日本人的掌控下,乐队将丧失自由,而这正是音乐的灵魂。梅百器的命运也急转直下,正如一篇战后纪念梅百器大师的文章写道:

“一九四一年,日人进占上海工部局,他们要梅氏仍当乐队指挥,梅氏不肯,他们把他带到宪兵司令部关了二十四小时。后来他曾为他们每月指挥一次,共五次。他们愿意给他很大的薪水,并肯答应他的一切要求,但他始终没有任正式指挥之职。他们只好找斯罗兹斯基(引者注:司娄斯基)和曾在梅氏之下当副指挥的福阿(引者注:富华)当总指挥。这以后,日本人对他表示敌意,他的姓名不复见于印刷品。就是他的学生开音乐会,也不能写明是他的学生。”21戎明:《梅百器传略》,《音乐与教育》1947年第1卷第5期,第17页。

五、乐队何去何从?

1942年1月7日,日本驻华大使馆参事员、原日本驻上海总领馆领事冈奇胜男(K.Okazaki)兼任工部局总董22上海档案馆编:《工部局董事会会议录》(第二十八册),上海古籍出版社,2001年,第678或第392页。。3月25日董事会开会议特别就乐队的存留问题做了商议,乐队委员会主席克隆先生(R.von der Crone)建议保留乐队,因为其他受到战争影响的国家,财政条件不如上海,也保留了乐队。他进一步提出寻求财政支援的设想方案:从法租界当局那里争取维持乐队所需费用的三分之一;由不久将成立的无线电广播公司(Radio Corporation)来接管乐队,而且工部局和公董局可以每年各付给公司一笔补助金以帮助维持乐队;成立特别协会来接管乐队,并从工部局和公董局领取补助,而乐队也可以通过电台广播、灌制唱片、举行音乐会及为一些公司做广告挣得一些酬金以增添收入。克隆先生并转述未能出席本次会议的总董冈奇胜男的态度,称其也不赞成解散乐队,因为总董不希望乐队音乐家流落街头。但是新任总办寺冈洪平(K.Teraoka,自1942年3月1日担任工部局总办)则称总董对保留乐队作为工部局事业单位并不热心,惟愿意对乐队音乐家给予部分照顾,寺冈建议董事会不与乐队续约,只是协助维持到有新的机构来接管乐队之前。代理总董袁履登以及与会的张德钦、许建屏等中国人对寺冈洪平的提议均表赞同,因此达成共识:“董事会应把董事会的意图通知音乐家们,即在合同期满后不再展期。同时,在听取了乐队和乐队委员会的意见之后,并将在一定期间内向他们发放津贴。期满以后,除了可能发给年度补助以外(这可在以后决定)董事会对工部局管弦乐队的义务将终止。”23上海档案馆编:《工部局董事会会议录》(第二十八册),上海古籍出版社2001年,第695页。

5月30日,《上海泰晤士报》(Shanghai Times)上刊载了一篇英文报道,题目是《乐队继续运作,但不作为市政机构》(Orchestra To Continue Functioning But Not As Municipal Enterprise)。6月3日,《申报》也发文就工部局乐队的去向对广大上海市民予以说明,全文如下:

“工部局音乐队归由一日本音乐组织所接收事,已由日本大使馆发言人川崎于前日例行新闻报导席上予以证实。该队裁撤后并不解散,照常继续活动,惟须改组、易名为‘上海音乐队'(Shanghai Philharmonic Orchestra),由‘上海音乐会'(Shanghai Philharmonic Society,引者注:当翻译为上海音乐协会)管理。

据称工部局音乐队历史悠久、成绩斐然,一旦裁撤对于爱好音乐之人士自为一极大之打击。上海各文化团体有鉴于此,乃联合成立一新组织以接管该音乐队,改名为上海音乐队,如工部局乐队所属队员向上海音乐会申请仍可加入该新乐队。

虽该新乐队之具体工作计划犹未确定,但以后将在苏州河南、北两区公开演奏,闻现已拟定试行办法,每周在苏州河南、北各举行演奏一次。记者询以工部局乐队指挥柏西(引者注:梅百器)是否仍担任原职,答称就技术上言,工部局乐队原班人马保持不动,但柏西君是否申请加入新乐队则不得而知。

上海音乐会由Tesumi(引者注:堤孝,应当写作T.Tsutsumi)任会长,渠负责改组工部局乐队,计划新乐队来日事工,同时扩充阵钱。又悉本埠大多数‘音乐迷'希望今年夏冬两季仍经常有音乐会之举行,亦有人表示工部局乐队裁撒就经济立场言不必由人接办,因爱好音乐人士多愿更常为该乐队演奏时座上之客,则卖座所得或司使该乐队成为一自立之机构也。

至于本埠法公董局及意当局是否将继续资助该乐队尚无所知,而工部局是否仍将予以相当之津贴亦无所闻,惟根据工部局今年之预算,工部局乐队尚能得五个月之经费,计二十五万一千六百元,此费大致作为裁撤该队时遗散队员之用。”24《工部局音乐队另予组织》,《申报》1942年6月3日,第5版。仔细比较的话,《上海泰晤士报》的报道与之相似,故只引述中文报纸的内容。

几天后,新组建的上海交响乐团主席堤孝和秘书长清水亘就聘请梅百器为乐团指挥一事继续同他接洽,但他在1942年6月8日致清水亘的信中再度谢绝了这一邀请。梅百器解释自己年事已高,身体不好以及性情容易激动等因素不宜长期担任指挥,但是他答应以客席指挥的方式参与到乐团的新事业中,他说:

“我甚至会接受定期以指挥身份与你们合作,如果这不需要我负责组织,也没有过度繁重的工作。说得明确些,我会接受每月作为客席指挥一次,但最多不超过两次,演出你们音乐委员会希望的任何特别节目和新作品,在你们指定的上海任何剧场或音乐厅。另外,对我指挥的这些音乐会,我希望整个全员乐队皆由我调遣,排练不少于四天,每天三小时,若每月两场音乐会,则每场的报酬应固定为250元——若每月一场,则为200元。为了使我作为客席指挥的合作成为音乐协会一个固定特色,我非常希望应该同意有3~6个月的时段让我定期出场。”25信件原文由斯坦佛大学蔡金东教授提供,中文翻译引自汤亚汀的著作《帝国飞散变奏曲》,上海音乐学院出版社2014年,第176-177页。(见图4)

图4.

信中,梅百器对日本人接收管弦乐队表现出暧昧态度,即一方面傲慢地表明自己的身价,一方面也不敢忤逆日本人的意思。从事情的后续发展来看,由于梅百器对日本人的不信任态度让日本人对他怀有恶意,以至于在1943年夏天双方的一次冲突后梅百器退出了任何公开性的音乐演出,将精力用于教授私人学生26梅百器个人自述,写于1945年11月4日。见Floria Paci Zaharoff,The Daughter of the Maestro:Life in Surabaya, Shanghai,and Florence.Lincoln:iUniverse,p.283。。

六、一点思考

本文以太平洋战争爆发前后的上海工部局乐队为研究对象,以上海交响乐团艺术档案室所藏节目单为主要史料,考察其在被日本人改组之前最后一个乐季的音乐会情况,包括常规的冬季交响音乐会、特别的齐亚诺体育场音乐会、为日本人献演的音乐会以及梅百器的告别音乐会等。通过对节目单资料的深入考察以及对大量中英文报刊资料的挖掘,发现此一时际由于处在从“孤岛”到“沦陷”的脱变时期,乐队一方面是坚持以往定期音乐会的传统,安排了丰富多彩的经典作曲家主题音乐会,也演奏了不少同时代作曲家以及巴洛克时代作曲家的作品,是梅百器领导乐队前卫性的表现。另一方面乐队也不得不屈就日本占领者对利用文化为政治服务的需要,在中华大戏院举行了两次管弦乐音乐会,梅百器也指挥了其中的大部分曲目。再一方面,日本作曲家的作品也出现在星期日交响音乐会上,这是以往乐季所未见到的。随着占领者对租界文化管控力度的加强,以及对原本乐队作为工部局事业单位的改组——将其在一定程度上抛向“市场”从而减轻财政压力——对梅百器艺术传教士的身份构成了挑战,梅百器的个性以及艺术理想难以服从日本人的命令,正如梅百器所言:“中国的战争粉碎了我全部的梦想”27梅百器个人自述,写于1945年11月4日。见Floria Paci Zaharoff,The Daughter of the Maestro:Life in Surabaya, Shanghai,and Florence.Lincoln:iUniverse,p.280。。可想而知,日本不可能放弃对这支乐队的组织和领导,反而充分利用乐队制造上海作为“东方巴黎”以及“苏伊士运河以东的文化瑰宝”28来自罗伯特·毕可思一篇研究工部局乐队论文的标题,见The Greatest Cultural Asset East of Suez”:the History and Politics of the Shanghai Municipal Orchestra and Public band,1881-1946',收入张启雄主编的《“二十世纪的中国与世界”论文选集(下)》,中央研究院近代史研究所2001年,第835-875页。的国际舆论。当然,政治与艺术在这种局面下一开始就显现出难以调和的矛盾,艺术对自由的渴望与政治对自由的规训使得梅百器渐渐淡出上海古典音乐生活,而乐团在财政支出不足的情况下为了生存下来的需要也必然要在艺术与政治之间做出适当的调和,这将开启1942年之后乐团在上海音乐协会领导下经营与演出的新话题。

2017-01-05

J609.2

A

1008-2530(2017)02-0108-10

留生(1986-),男,博士,安徽师范大学音乐学院教师(安徽芜湖,241000)。