民国时期出版唱片中的抗日救亡歌曲

——以百代和歌林公司为例

2017-08-28卢映雪

卢映雪

民国时期出版唱片中的抗日救亡歌曲

——以百代和歌林公司为例

卢映雪

民国时期出版的抗战歌曲唱片是二十世纪上半叶唱片发展历史中不可忽略的一个面向,也是抗战歌曲历史研究的珍贵音乐史料。本文通过对民国时期百代唱片公司和歌林唱片公司出版的老唱片文字及原始录音的解读,试图阐释抗战时期唱片工业与大众音乐传播对于抗战思想的传播与影响。

抗日救亡歌曲唱片 歌林唱片百代唱片

目前中国大陆关于民国时期唱片研究主要依据的唱片出版目录有《中国音乐研究所藏唱片目录》,此目录是中国音乐研究所1959年全年收集保存的全部唱片目录,该目录第九大类均为新中国成立前各唱片厂出版的唱片。还有中国唱片社1964年编辑出版的《中国唱片厂库存旧唱片模版目录》,此目录是从中国唱片厂库存的34300面旧唱片模版中整理出来。其他的研究文论主要着重于戏曲曲艺唱片研究、民国时期的唱片工业与社会生活研究、时代曲唱片研究、唱片版本学研究等方面。其中,以戏曲曲艺唱片研究的文论和老唱片的出版居多,主要有1986年罗亮生原著、李名正整理的《戏曲唱片史话》,这是对二十世纪上半叶中国戏曲灌入唱片的史实进行较为全面而详尽论述的第一部专著。钱乃荣在上海人民出版社2013年出版的《上海老唱片(1903—1949)》一书中,对京剧、昆曲、沪剧、评剧、越剧等剧种进行叙述,并对唱片唱词以及唱片版本进行考析,随书还附有八百多张老唱片片心图片以及四百多首老唱片音响片段。针对民国时期的唱片工业与社会文化方面进行研究的主要有葛涛的专著《唱片与近代上海社会生活》,本书从社会文化史的角度,将民国时期的唱片工业、唱片公司的兴衰发展历程呈现出来。从音乐史学的角度进行论述的有田飞的硕士论文《从“百代小红楼”考察民国时期上海的唱片业发展和影响》和徐羽中的硕士论文《二十世纪上半叶中国唱片初探》。其中徐羽中的文章从唱片业的历史、民国时期唱片的出版内容(戏曲、曲艺、歌曲、器乐)、唱片的生产与市场运作、唱片对音乐文化、大众文化、政治、经济与教育方面的影响等方面进行论述,是一篇系统的具有概述性研究民国唱片的文章。

关于歌曲中抗战歌曲唱片的专题研究还比较少,如在徐羽中的《二十世纪上半叶中国唱片初探》以及钱乃荣的《上海老唱片》中均是较为简单地提及抗战歌曲唱片,并没有进行专题论述。目前笔者收集到的仅有藏家陈荣发《时代的强音——民国抗战救亡歌曲唱片版本溯源》一文以综述的形式阐释了抗战歌曲在上海百代公司、香港和声公司、新加坡歌林公司、抗战时期重庆中央广播事业处的录制与出版情况,但文章中缺少对唱片录音本体的介绍。此外,2016年1月28日,上海淞沪纪念馆展出了八十多张抗战歌曲唱片,这是抗战歌曲老唱片的首次较大规模的公众展示,也让许多观展者了解和认识抗战歌曲唱片的珍贵性。

一、百代唱片公司出版的抗战歌曲唱片

1930年法商东方百代公司被英国哥伦比亚唱片公司收购,英国哥伦比亚公司在同年向香港政府进行企业注册,并将法商东方百代公司改名为“英商东方百代有限公司”。1931年英国留声机公司(HMV)在兼并了英国哥伦比亚唱片公司之后,组成了英国规模最大的唱片企业——电气音乐实业有限音公司(Electric Music Industries Ltd.简称EMI)。①葛涛:《唱片与近代上海社会生活》,上海辞书出版社2009年,第183页。1934年6月,EMI将英商东方百代有限公司及中国唱片有限公司合为一处,更名为英商电气音乐实业有限公司(Electric Music Industries(china)Ltd.),作为其在华的分公司。从图2中EMI公司给梅兰芳先生的信函上可以清楚的看到EMI公司在中国拥有三个唱片厂牌:歌林、百代、丽歌,并在文件的上方与左右两边各有三个厂牌的LOGO。歌林唱片是英国哥伦比亚公司在中国的分公司,其母公司英国哥伦比亚公司被EMI兼并后,歌林唱片也就顺理成章被EMI收归旗下,主要针对的是中国华南、港澳和东南亚市场。丽歌唱片长期作为百代公司的副牌,主要录制出版一些地方戏曲唱片。

图1(左) 民国24年英商电气实业有限公司致尹自重公函(中唱上海公司资料室提供)

图2(右) 民国36年英商电气实业有限公司致梅兰芳公函(同上)

在中国唱片总公司出版目录的2083首歌曲作品中②中国唱片社:《中国唱片厂库存旧唱片模版目录》(内部资料)1964年。,笔者通过曲目标题对照上世纪三十年代出版的杂志如《战歌》月刊、以及有关音乐文论、抗战歌曲集中提到的歌曲作品,搜索出160余首抗战题材的出版歌曲目录。主要出版的唱片公司为歌林、百代、胜利这三家公司。而从唱片目录和目前留存的抗战歌曲唱片实物上来看,歌林和百代这两家公司是出版数量最多,且影响力最大的两家公司。

通过对百代唱片目录出版时间的研究可以看出,以百代厂牌出版的抗战歌曲唱片主要集中在1931年至1937年间。这也是因由1937年11月上海沦陷后,日本蓄音电器接管了百代公司,因此抗战歌曲唱片在上海也就停滞了出版。1931年到1937年间百代公司录制的抗战歌曲唱片以任光、聂耳、贺绿汀、冼星海、萧友梅创作的作品为主,如《从军歌》、《渔光曲》、《大路歌》、《开路先锋》、《自由神》、《救亡之歌》、《热血》等等。

在这批抗战歌曲唱片中,早期的抗战歌曲,如萧友梅创作的《抗敌歌》(1931)③《抗敌歌》(编号54514b)由胜利公司出版,表演者信息显示为:“胡然、胡投、蔡绍序、丁善德等”。这是目前能查到的最早的《抗敌歌》录音版本,此版本为1933年11月录音,伴奏乐器采用钢琴和小提琴,演唱和伴奏的水准都比较高。再从表演者信息推断,丁善德应该就是此曲的钢琴伴奏者。、《从军歌》(1931)、黄自的《旗正飘飘》(1932)均留下了宝贵的录音资料。这三首歌曲的录制时间在1933—1934年间。《从军歌》(目录号:34751b)由百代公司录音出版,演唱者为黎莉莉,1934年12月录音。从图3《从军歌》唱片的片心上看,标有SOCIAL“时代”二字,意为社会歌曲。《从军歌》这版录音主要采用弦乐队来伴奏,具有进行曲风格,歌曲旋律与萧友梅创作的其他歌曲相比,简单易唱、朗朗上口。在歌词演唱到“军号”、“铜鼓”时配合词意用鼓号来伴奏。歌曲中象声词比较多,比如军号“呜呜呜”、铜鼓“咚咚咚”、炮声“轰轰轰”都是以口语化的形式念出,十分直白、易于传播。黎莉莉作为明月歌舞社的主要成员,在民国时期演唱的歌曲大部分为流行歌曲如《桃花江》、《妹妹我爱你》等当时被批判为靡靡之音的歌曲。演唱萧友梅创作的抗战歌曲并录制唱片,也是较为少见。黎莉莉在演唱这首歌曲时,整曲采用了一字一顿的方式来演唱,具有较强的号召性。

当时百代出版的唱片都会在唱盘标上作品的题材或体裁分类。如《自由神》的片心上标有“电影歌曲”、《扬子江暴风雨》片心上标有“choir合唱”,并在片心的左右两边标有“舞台歌剧”的字样(见图4)。而由刘雪庵作曲的抗战歌曲《长城谣》,歌林唱片曾于1939年在新加坡出版过,但从笔者目前收集到的由周小燕演唱、百代公司出版的这张唱片盘心上可以看到此曲是被定义为“流行歌曲”,周小燕作为“歌唱明星”演唱此曲。根据中国唱片上海公司整理的目录上显示,目录号为35770b的这张《长城谣》唱片其出版时间并不是上世纪三十年代,而是1948年抗战胜利后出版的(见图5)。由此可以看出,《长城谣》这首歌曲经过八年抗战期间大范围的传唱,在1948年再次出版的时候已成为流行歌曲被广大民众接受和认同。

图3

图4

图5

图6

在1931年到1937年间百代公司出版的抗战歌曲唱片还有聂耳的《告别南洋》(目录号: 34928B)、《慰劳歌》(目录号:35012B)、冼星海的《热血》(目录号:35267A)、《黄河之恋》(目录号:35267B);贺绿汀的《救亡之歌》(目录号:35260A);吕骥的《自由神之歌》(目录号:34956a) (见图6);黎锦光的《勇健的青年》(目录号:34541B)、《国难来了》;老志诚的《民族战歌》;高天栖的《前进曲》;张曙的《向前走》;任光的《抗敌行军曲》;田汉词、张曙曲,新安旅行团④新安旅行团1935年成立于江苏,是在中国共产党领导下的少年儿童文艺团体。演唱的《新安旅行团团歌》、《农夫歌》等等⑤有标注唱片目录号的均为笔者收集到的唱片实物图片。。

黎锦光词曲的《勇健的青年》、《国难来了》这两首作品在百代目录中显示为:百代公司1933年录音,1933年、1937年出版,白虹演唱。黎锦光词曲的《向前走》是1944年出版,吴咏、逸敏、谷莺演唱。这是保存下来的黎锦光先生为数不多的早期抗战歌曲录音版本。同样,《勇健的青年》、《国难来了》也是白虹演唱的为数不多的两首抗战歌曲。《勇健的青年》采用萨克斯、小号等管乐器为歌曲编配,歌曲旋律带有进行曲风格,附点和三连音连续的节奏音型将歌词中“快快快,不要再耽延,走到敌人前,饮几口仇人胸中酒”那急促、迫切的气氛彰显得淋漓尽致,而白虹在演唱此首歌曲时也一改她演唱《郎是春日风》、《海恋》等抒情歌曲时女中音呈现出来的随意和温暖。而是用短促的唱腔来演绎,部分唱词甚至采用念唱的方法来处理,具有较强的煽动性。《向前走》则是与黎锦光当时主要的创作风格比较接近,歌曲一开始便以轻快的爵士舞曲风格奏出,木管乐器在女声声部的演唱中点缀,将人们轻盈向前走的步伐形象地传递出来。吴咏、逸敏、谷莺三人以女声小组唱的形式在“人人向前走,人人去奋斗”、“保卫东亚,奋斗到底”这些歌词的演唱中,将积极向上的情绪融合在轻松的曲调中,这种爵士舞曲风格的作品也是抗战歌曲唱片不同的表现形式。此类风格的歌曲在当时出版的抗战歌曲唱片中比较少。而这与此首歌曲是1944年抗战胜利前夕出版的社会大环境也有着必然的联系,从歌词“保卫东亚”中也可看出与抗战初期传唱的抗战歌曲内容的不同与变化。

1931年“九一八”事变后,关于救亡、争取自由解放题材的歌曲创作呈现出直线上升的状态。而从另外一个角度来看,这些进步的救亡歌曲如何能在以流行歌曲、戏曲音乐为主要录制对象的唱片公司中占有录制的一席之地,一方面与任光在三十年代作为百代唱片的音乐部主任有关系,另一方面,也可以说明当时市场需求的问题,进步的救亡歌曲唤起民众心理的共鸣,而对于一个追逐大众消费、市场热点的唱片公司而言,“抗战”、“左翼音乐运动”便是三十年代的热点之一。“根据冼星海描述,由于《战歌》等单片销量创下公司的历史记录,于是百代公司愿意聘他作曲。”⑥葛涛:《唱片与近代上海社会生活》,上海辞书出版社2009年,第201页。而这些,也是唱片公司在三十年代对录制内容进行创新的一个体现。这个时期各大唱片公司主要从以下几个途径来进行选曲:

1.唱片公司成立的音乐部,音乐部中有专门的创作人员。如百代唱片的任光、聂耳、冼星海、黄自等人。

2.为配合电影所做的主题曲、插曲,如《大路歌》、《十九路军》、《开路先锋》、《父母子女》。

3.通过录制已出版的音乐杂志、月刊上的创作歌曲或获奖作品,如贺绿汀创作、丁善德演奏的《牧童短笛》最早就是由百代公司于1935年录制出版⑦中唱上海公司资料室提供的内部资料。。

4.其他社会人员的创作歌曲。在外部环境的影响下,将当时创作的抗日救亡歌曲录制成唱片是最快速传播歌曲的一个途径。

此外,从笔者手中收集到的《救亡之歌》唱片配套的文本资料上可以看到,演唱者照片、乐谱、歌词、词曲作者以及出版公司的LOGO和唱片目录号都很清楚地呈现出来,这种对于唱片配套文本、曲谱信息的完整出版也说明了当时新创作的抗战歌曲通过唱片的销售很容易被大众传唱,业余合唱团或学生歌咏团只要买唱片就能拿到完整的曲谱,这种便利性也是对新创作歌曲最直接的宣传。

图7 百代出版的《救亡之歌》唱片配套乐谱歌词

二、歌林唱片公司出版的抗战歌曲唱片

在1928年以前,法商东方百代生产和经营的产品,基本上以北方曲目为主,虽然产品也远销东南亚等多个地区,但华南和港澳地区的地方戏曲唱片尚属空白。但这一情况到了1928年有了改观,因为这一年,“香港和声有限公司”(Wo Shing Co.,Ltd.)正式宣告成立,此后,它便成了美国“哥伦比亚留声机器总公司”⑧1917年,英国“哥伦比亚留声机器有限公司”(Columbia Graphophone Co.,Ltd.)宣告成立,起初它是美国“哥伦比亚留声机器总公司”在英国的子公司,但到了1925年3月,随着英国子公司业务的迅猛扩大和快速增长,它摇身一变,成了美国“哥伦比亚留声机器总公司”的母公司。由于英国的子公司现在成了母公司,美国“哥伦比亚留声机器总公司”的唱片品牌开始与其英国母公司共享。在华南和港澳地区的唱片销售总代理。在和声有限公司成立的第二年,1929年,“歌林”中文粤语唱片即在香港上市(香港工商日报1929年8月21日报道:“歌林唱片今日出世”),这是“香港和声有限公司”面向香港市场发售的第一批中文粤语唱片。在随后几年的时间里,“香港和声有限公司”在中国录制和发行了大量的中文粤语唱片,这些唱片以“歌林”的商标面向华南、港澳和东南亚的华人市场发行。歌林粤语唱片在东南亚市场有非常高的占有率,其发行时间一直持续到上世纪五十年代。

和声公司大部分资本属于罗旭和,每隔半年许录音一次,由上海英商实用电器公司派出外国技师携同器材到香港录音,底片也交由实用电器公司制片,因此往往一个电报,不出旬内便可从上海把进货运到,既可供应市场需求,又不致积压。和声唱片最大的销场不在内地和港澳,而在南洋群岛的矿山、橡胶园,其次才是欧美华侨⑨陈卓莹:《解放前唱片公司概述》,《广东文史资料》第18辑,广东省文史资料研究委员会1965年。。

1937年11月上海被日本侵略军攻占,成为孤岛。大量的抗战歌曲唱片转由歌林唱片在香港和新加坡出版,且有一大部分标识为香港和声公司灌录10过唱片实物图片中的唱盘文字解读。。从百代唱片目录中可以查到歌林唱片出版的唱片主要分为两个系列。一个系列是1939年任光在新加坡为歌林唱片监制出版了24张经典抗战歌曲(32000系列),其中就有张曙的《丈夫去当兵》11这张《丈夫去当兵》的老唱片在2016年淞沪纪念馆的抗战唱片展上向公众展示过。、《送郎上前线》、麦新的《大刀进行曲》、阎述诗的《五月的鲜花》等唱片。从下图的歌曲目录中可以看出,出版的这批抗战歌曲大多是在1937、1938年左右创作的歌曲,如《游击队歌》(1937)、《大刀进行曲》(1937)、《丈夫去当兵》(1938)、军民合作(1938)等。这些唱片大多由当时在新加坡抗日歌咏活动中十分活跃的铜锣合唱团和星洲合唱团演唱。

此外,歌林出版的另外一个系列便是“香港和声有限公司”录制,以歌林商标发行的350000系列唱片。

图10 和声歌林出版的350000系列的抗战歌曲唱片部分目录

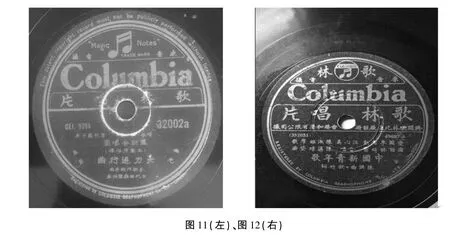

这批由任光监制在新加坡出版的歌林厂牌抗战歌曲唱片和在香港出版的不同。如图11和图12所见。

图11在新加坡出版的抗战歌曲唱片版权为百代所有,在最外一圈显示“This patent copyright record must not be publicly without licence”,(百代版权所有,未经许可不可翻版),这也说明在上世纪三十年代,百代公司就极为重视对录音版权的管理。这批唱片在每一张盘面上都会印上“新中国歌声”这几个字,这也是为了向新加坡及东南亚的听众说明唱片内容的来源。

图12为歌林出版的350000系列抗战歌曲唱片。在唱片的盘面上可以看到左右两面的宣传语为“爱国歌曲国语摩登”这八个字,那么从这八个字中可以证实,当时的抗战歌曲不但是属于爱国歌曲,还是摩登歌曲。在当时和声唱片出版的抗战歌曲中,有一部分是用粤语演唱的,通过对何安东作曲、伍伯就演唱的《保卫大广东》模版修复后的录音中可以听出,《保卫大广东》整首作品的情绪朝气蓬勃,方言歌词与旋律结合得很好,在歌曲尾声,伍伯就运用美声的发音唱出粤语歌词“保卫大广东”,兼具艺术性和号召性。而马思聪创作的《自由的号声》则是采用粤语和普通话交替演唱的方式,这种演唱方式在当时出版的唱片中也比较少见。

此外,和声唱片公司用歌林厂牌还出版了一些抗战题材的粤曲唱片。这是一些戏曲唱片,如白驹荣、卫少芳演唱的《书痴抗战》(目录号:352866-352869)、廖梦觉、静霞演唱的《十九路军》(目录号:351240-351243),谭伯叶、关影怜演唱的《血战台儿庄》(目录号352123-352126)、徐柳仙演唱的《热血忠魂》(目录号:352248-352251)等。可以从图13、14中看出,这些粤曲唱片的生、旦唱词、旁白、曲牌等信息在配套出版的唱片唱词中都记录的十分详尽。

歌林唱片作为EMI旗下主要面向华南、东南亚华侨出版唱片的唱片公司,在上海被日军攻陷之后,成为抗战歌曲唱片出版的主要力量,特别是出版了不少左翼作曲家创作的歌曲。歌林唱片出版的抗战歌曲唱片对东南亚华侨传播抗战歌曲做出了重要的影响。而为了服务这一区域的民众,针对方言区域的特点,其出版的抗战歌曲唱片还包括粤语歌曲和粤剧,这当然也是为了促进唱片的销量而为的,但从另一个角度看,这是一个符合市场出版规律的行为。

三、民国时期抗战歌曲的录制形式

在录制歌曲唱片的过程中,制作人首先是选定曲目,再者就是对歌曲录制形式的选择。录制形式包括对演唱形式、伴奏形式、演员以及乐队的选择,这些录制形式的选择一方面取决于如何最好地呈现作品,另一方面也是要考虑录制成本和明星带来的销售效应。从录音片酬来看,当时戏曲名家的酬劳是最高的,再是明星歌手12根据中唱上海公司资料室中百百代公司给梅兰芳、黎莉莉等人的片酬单推论。。

百代与和声公司出版的抗战歌曲,其一是采用独唱和钢琴、鼓号或小乐队的形式录制;其二是采用合唱团与钢琴或乐队的形式;其三是采用小组唱或对唱的形式。在录制独唱歌曲时,唱片公司选择了当时的一些明星歌手如胡蝶、王人美、周璇、黎莉莉、龚秋霞、白虹来灌录。如白虹演唱的《勇健的青年》、《国难来了》、黎莉莉演唱的《从军歌》(百代公司1934年录音,1935年出版)、龚秋霞演唱的《警钟》等。在录制合唱歌曲时,唱片公司选择的演唱团体多以业余合唱团为主,如由华南音乐会演唱的《英勇空军》,广东民众御侮救亡会演唱的《保我河山》、《芦沟桥》,乐艺合唱团演唱的《玉门出塞》、《家乡进行曲》、《空军歌》,新安旅行团小先生合唱队演唱的《新安旅行团团歌》等。这种情况一方面是由于当时的业余歌咏团比较活跃,另一方面也是出于录制成本的考虑。而和声公司在录制形式的选择方面更是有自己节约成本的方式,如采用让酬劳高的名角与名气比较低的演员一起合唱录制,这样录制而成的唱片既具有明星效应又降低了成本13陈卓莹:《解放前唱片公司概述》,《广东文史资料》第18辑,广东省文史资料研究委员会1965年。。

民国时期的抗战歌曲唱片在伴奏与演唱上都具有那个时代独有的特点。行进风格的作品结构一般较为简单,旋律、节奏多以重复的形态进行。如何安东作曲,歌林唱片出版的《奋起救国》、《七七进行曲》、任光作曲,百代公司出版的《抗敌行军曲》等等,这些歌曲具有口号性质和铿锵有力的节奏,朗朗上口,适于在行进中演唱,也易于传播。在录制的伴奏形式选择上,主要采用小军鼓、小号等鼓号乐器。如在任光作曲的《抗敌歌》(也叫《抗敌行军歌》)中,通过小军鼓与小号由弱及强的声音,模仿军队行军的声音由远及近,富有节奏感的旋律,将“不后退、不投降”的口号声宣扬出来。而1937年出版的由“小先生合唱团”演唱的《新安旅行团团歌》在录音时也是采用小军鼓来进行伴奏,铿锵有力的节奏伴随着孩子们稚气却又略显成熟的声音,开始唱出“同学们,别忘了,我们的口号。生活即教育,社会即学校”,其中在“听啊,到处是敌人的飞机和大炮。”这一句中,“听啊”二字用念白来表现,孩子们因为现实环境的缘故,将警觉而又带着警告意味的情绪透过声音传递出来,让生活在新时期的人们,听起来不免觉得心酸。

而曲调舒缓及悲伤风格的作品则主要采用钢琴、小提琴或者吉他来伴奏录制。王人美演唱的《梅娘曲》版本中以钢琴和小提琴为伴奏乐器,旋律以小提琴奏出,钢琴的伴奏音型在歌曲叙述演唱部分则比较单一。另外,1935年出版,金焰演唱的《告别南洋》采用吉它作为主要伴奏乐器,用现在的说法就是具有民谣的风格,淡淡的不费许多气力的男声与吉它融合,三拍子节奏极为突出,在这个版本中,感受不到特别坚毅或是战斗的情绪,即便在唱到“你不见尸横着长白山,血流着黑龙江”这句词的时候,也依然是平淡如水,直到最后一句“我们要去争取一线光明的希望”时,歌唱的语调才有了明显的提升。与1999年国交合唱团演唱的版本相互比较,合唱版采用钢琴伴奏,具有悲壮、凝重的情绪,也具有更多的艺术歌曲特征,这种区别当然也与其演唱形式息息相关。吕骥作曲的《自由神》在1935年王莹演唱的录音版本上,采用管乐队作为主要伴奏,整首的速度是以慢板进行,从演唱到配器,悲壮而又缓慢。刘雪庵作曲的《思故乡》(电影《十字街头》插曲)是由百代公司1936年录制、1937年出版的唱片。在唱片中,以小提琴作为旋律主伴奏、钢琴作为背景和声烘托,哀伤而又悲情的旋律透过小提琴声部与沙蒙的男声演唱,将浓浓的思乡情感和悲而奋起的抗争鲜明地传递出来。这些悲情的歌曲就是除了口号与战斗性的声音之外,另一种从普通民众和女性的角度来表现战争对她们的影响以及对故土的思念。这种无奈而又悲愤的情感是那个时代很多普通人、小人物的真实写照。而正是因为这样,在唱片出版发行后,这些普通人从歌声中找到共鸣,从而促进了抗战歌曲唱片的销售和歌曲的传播,形成一种良性循环。

图15(左) 任光曲安娥词胡蝶高占非演唱的《抗敌歌》

图16(右) 孙瑜词聂耳曲金焰等人演唱的《大路歌》

图17(左) 许幸之词聂耳曲夏亚夫配器王人美演唱《铁蹄下的歌女》

图18(右) 施谊词聂耳曲金焰演唱《开路先锋》

四、对抗战歌曲唱片的历史思考

抗日战争时期,中国人民为着民族解放、民族自由而浴血奋战。而在血腥的战争背后,抗日歌咏运动、抗日救亡歌曲的创作、出版也成为人民反抗与斗争的另外一种方式。林语堂先生为在美国出版的抗战歌曲唱片《起来》的序言中写道:“今天在全中国,在前线和后方,在战士和游击队员中,在难民及孤儿里,在学校和遥远的村落,我们都能够听到爱国的歌声……”14郭明木:《听见厦门历史的声音》,中国戏剧出版社2011年,第189页。。从这段文字中,我们可窥抗战歌曲在当时社会中的广泛传播与其巨大的影响。而在这些影响背后,作为二十世纪三十年代的重要传播媒体——唱片公司,也起到了极大的推动作用。笔者因由编辑唱片《正义之声——百首抗战歌曲》的缘故,收集到民国时期百代、歌林等唱片公司出版的抗日救亡歌曲音频资料。音乐史研究除了对文献资料的挖掘以外,音乐本体——历史录音资料也是十分重要的挖掘与整理对象。特别是抗日救亡歌曲作为20世纪上半叶在特定的社会环境下产生的一个创作题材,其重要意义就在于是在当时的历史语境下产生的,折射出那个特殊年代的民众意识和生存现状。而抗战歌曲的实物唱片和历史录音资料无疑是最直接、最贴近这个题材的一个部分。

民国时期出版的抗战歌曲唱片是二十世纪上半叶唱片发展历史中不可忽略的一个面向,也是抗战歌曲历史研究的珍贵音乐史料。无论从唱片史、抗战史还是音乐史的角度而言,深入地挖掘抗战歌曲唱片资料不仅是有助于还原抗战时期的唱片工业与大众音乐传播对于抗战思想的宣传和影响,也有助于了解在那个时代唱片公司对于抗战歌曲唱片的录制、出版以及销售方案的制定。在信息化时代未到来之前,唱片工业与每一个时期的音乐风潮都有着十分紧密的关系,如上世纪三、四十年代的黎氏流行歌曲、中国新音乐运动和抗日救亡运动以及上世纪八十年代的“西北风”现象。那么通过对民国时期抗战歌曲唱片的研究,一方面可以从音响资料中直观地感受其在当时社会语境下的传播现状,这个有别于后来的再版版本。因为在整个反抗压迫的社会环境下演唱者、演奏者录制的声音版本就是对当时社会语境的一种宣泄和情感的表达,这种宣泄和情感表达大部分并不是刻意的音乐艺术化的处理,而是一种自然的,对当时发生的,具备民众热点,反映英勇抗战事件的真实反映,如《十九路军》、《八一三战歌》、《血战台儿庄》等,而这些也是研究历史录音版本的意义所在。另一方面除了唱片销售外,还有另外一个不可忽视的通过唱片的传播现象,那就是广播电台。在抗战时期,无论是在上海、延安、重庆或是在东南亚地区,这些歌曲经由唱片和电台这两种管道形成很大的传播力度。因此从选曲、录制、传播这三方面组成了抗战歌曲唱片对上世纪三、四十年代社会、政治、音乐等多方面的影响。就像宋庆龄女士为在美国出版的《起来》唱片撰写的序言上写的:“中国在其新的大众歌咏运动中找到了一种抗敌的力量来源。我很高兴的知悉,保罗·罗伯逊和世界人民之声正在录制其中一些最优秀的曲目……”15郭明木:《听见厦门历史的声音》,中国戏剧出版社2011年,第188页。即便是彼时的录音技术有限,这些或多或少带着些许磨损印记的唱片,以现代人的审美听来,大多数的声音存在“滋滋啦啦”的噪声,但笔者相信,无论从音乐史还是抗战史的层面,它们都具有不可替代性。目前中国唱片总公司版库中存有的抗战歌曲唱片正在由中唱的工程师做修复与数字化的工作。希望有更多的人关注抗战歌曲唱片,有更多的人能听到这历史的声音,让其成为一个专题研究。

[1]葛涛:《唱片与近代上海社会生活》,上海辞书出版社2009年。

[2]郭明木:《听见厦门历史的声音》,中国戏剧出版社2011年。

[3]桂强:《国内外有关中国20世纪上半叶唱片文献的研及述评》,《图书馆理论与实践》2014年第10期。

[4]陈卓莹:《解放前唱片公司概述》,《广东文史资料》第18辑,广东省文史资料研究委员会1965年。

[5]中国唱片社:《中国唱片厂库存旧唱片模版目录》,内部资料1964年。

[6]钱乃荣:《上海老唱片》,上海人民出版社2014年。

2017-02-17

J609.2

A

1008-2530(2017)02-0118-11

卢映雪(1983-),女,中国唱片总公司编辑出版部音乐编辑(北京,100055)。