一挥便了忘工粗:齐白石及其日常书写

2017-08-16龙友

龙友

《人生若寄:北京画院藏齐白石手稿》与《自家造稿:北京画院藏齐白石画稿》的相继出版,为我们生动展现了生活中的齐白石形象,也为齐白石日常性书写相关问题的研究提供了丰富的资料。日常生活的具体情境总是与书写和艺术创作有着复杂的互动关系,而日常书写的某些状态也会不知不觉地反映到创作中,其中包括个人、群体及传统等多方面的因素。它们间的互动使每一次随意的书写都变得耐人寻味,所以,我们更应该把一些具体现象放回到整个日常生活与书写的关系中加以理解。齐白石的日常书写复杂多样,它们一方面反映风格演进的路径,同时又折射出他的书写及艺术创作的观念。在书写与日常生活逐渐剥离的时代,为日常生活服务的书写会呈现不同层次的日常性特征。它们的类型和层次难以清楚划分,也不能简单地并置在同层。本文选取其中有代表性的现象进行分析、叙述,以期能够提供齐白石日常书写研究的几个视角。

一、齐白石手稿中的几个细节

北京画院所藏的齐白石手稿,内容包括诗文、日记、书信、传记、画稿及杂记、账目、药方等,书写时间从1903年至1936年。本文的研究主要依据这些资料从细节而展开。

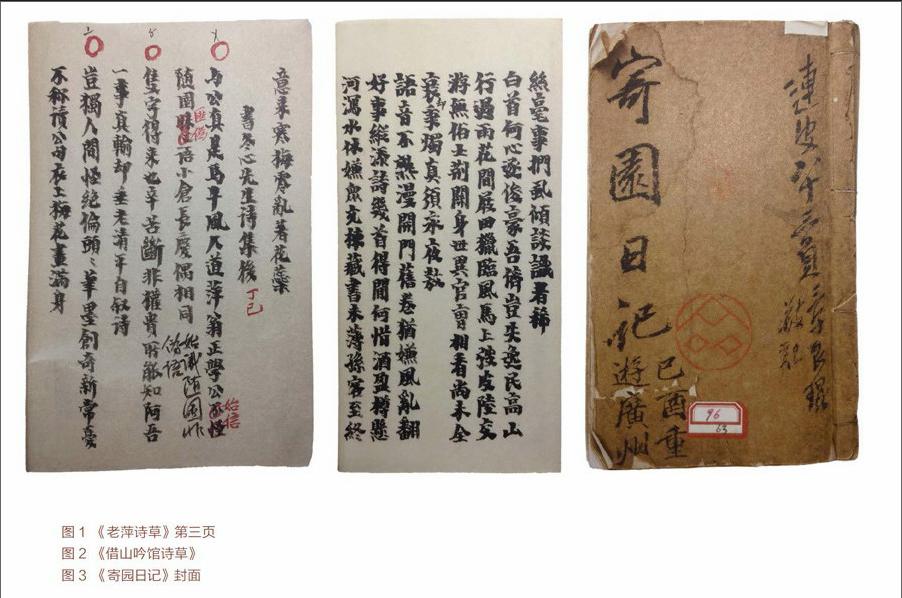

《借山吟馆诗草》及《老萍诗草》都是以“金农体”誊写的自作诗文稿,前者书写整齐规范,是1917年左右请樊增祥删定并作序跋的自抄本;后者多处涂改、增删并杂以纪事,据题跋可知是自留稿。《借山吟馆诗草》的书写前后如一,态度严谨,而《老萍诗草》与之相隔四年,书体相同,书写状态却有微妙变化。前几页在模仿金农的风格中杂糅了其他笔意,但很难作出分离,出现风格相违并不甚统一的现象。先拿第三页来说,(图一)墨色富有变化,书写节奏常有细微调整,结字略感生疏,如“书冬心先生”等字瑟缩一团,下笔很不肯定。第五行“断”字或因笔画繁多而写得很大,内部空间琐碎拥挤,与周围极不协调。整体上,与《借山吟馆诗草》(图二)的古朴浑然相比,该册的书写显得突兀跳宕。究其学术原由,或许关乎齐白石不同阶段的取法。1910年前后他改学金农、李邕类似何绍基风格的书写,使用频率已逐渐降低。后来的《萍翁诗草》(1918年),书写时间处于这两种诗稿之间,业已脱去何绍基的风格影响。结体也明显带有向右攲斜的趋势。可见李邕行书的某些元素在他的日常性书写中已是挥运自如。当他再次用“金农体”誊写《老萍诗草》时,其他笔意自然在无意识间干扰,转折的方硬和笔力的强化,使其无法保证书写风格的纯粹性。这种交错的现象,不仅体现在日常性书写中,此时绘画的落款风格也早已易辙。

1909年所书的《寄园日记》,尚处在学习李邕的初期,封面自题“寄园日记,乙酉重游广州”(图三),字形、笔意亦步亦趋,几乎是从李邕碑刻中原样翻出。同年三月在广西所作的《鹌鹑写照》画稿(图四)左侧题记“乙酉三月,客东兴为鹌鹑写照”等字,也是谨守李邕法度,书写极为小心。日记前几页谨慎地保持近似李氏风格的书写,第10页开始则慢慢出现差异,不时流露出齐白石早期的书写习惯,到中间即呈现游移未定,多种笔意交杂的状态。再如日记第44页前后的笔意都处于融合状态,这一页却突然嵌入标准的李氏书风,其相似度犹如实临。是什么原因促使这一特殊现象的产生,或是要特意表达什么情绪?审读文意得知:就在前一天,齐白石从朋友处得到亡友严鹤云手书对联,虽未署款却是“自藏箧底”的得意之作。他面对亡友的遗墨,内心深感“故人平生与余之情重,学书之工苦”,连夜在枕边作好题记,次日一早便誊写到对联上。因为两人的交谊与书法的不解之缘,他选择标准的李邕体作题跋,可謂意义非常。那么,顺着书写的惯性将事件和跋语同时写入日记也变得自然。创作意识的延续,前后几天内书写的明确区分,打开了研究齐白石书写中层次错杂问题的方便之门。(图五)来自前人的不同笔意,经过十几年的磨合,最终都要有所弃取。他逐渐舍弃伺绍基、金农、魏碑等的形模,又将李邕书风的某些特征熔入到自身的书写习惯。

20世纪20年代,我们又很难在他的手稿中见到恪守李邕风格的书写,稿本封面也不再刻意与内文区别,但这并不意味着他的创作意识在手稿中消散,而是随着情境的转换,不同事件和情绪,都可能将看似整体不变的日常性书写分化成不同层次。自此以后,他再也没有像之前那样明显改变取法方向,而进入到完善“自我”的阶段。日常性书写作为生活和创作(包括绘画题款)的附庸,不断从创作中获得新信息,通过重复的书写而成为另一个完整的书写系统,但两者又非泾溜分明,而是若即若离。有趣的是,齐白石日常性书写中的某些变化总比创作晚一步,同时又有另一部分细节特征始终在两种书写中保持。要叙述这个问题,我们可以选择日常生活中使用频率极高的单字或字符作为考察对象。这些常用字犹如书写者的姓名一样,在长期的书写中必然形成个体化偏好,并为研究书写相关问题的标本。

且从“得”字说起,该字右部书写一般都作“导”,齐白石早年也大多使用这种写法。与伺绍基风格一脉相承的《癸卯日记》(1903年)和《行楷立轴》(1909年),“得”字写法出现行书和草书交替,右部都作“导”,并无特别之处。他于1920年4月写给学生姚石倩的信札中共三次使用“得”字,右部却都写成“导”形,(图6)在同期的绘画题跋中也是如此。而且每次遇到都刻意写得稍大,看起来总比较显眼。通过比较发现,这种现象在20世纪20年代以后的创作中逐渐稳定。这一独特偏好,在他同时或更早的手稿中,并未完全得到普及。当他1922年书写《壬戌纪事》时,开始出现新旧交替,而创作中“导”形写法却早已完全定形,并一直保持到最后。(图7)将创作中形成的某些偏好变成日常性书写的习惯,需要经过长时间的积累和转换。

书法创作或题跋的书写,要具备供人玩赏的功能,才能被认可。而日常性书写与写给人“看”的书写之间,往往因自觉意识介入的程度不同而形成差异。当书写者进行创作时,总希望将“好”的一面展示给观众,一切“新奇”的东西都可能被使用。它们不仅代表着书写者日新月异的良好状态,也可能因此与前辈和同辈艺术家一决高下。日常性书写需要从创作中汲取营养。利用习得的“新”方法,改造这座由习惯性书写堆积而成的坚固堡垒。当齐白石习惯性地把“得”字右部全部替换成“导”形,那就意味着,日常性书写获得了一次成功的改造。每一次替换都可视为书写演变的一个转折点。在“选择——接受——形成习惯”的逻辑中,必然隐含着某一个重要的契机。对齐白石而言,远游归来、定居北京都面临太多挑战和塑造“自我”的机遇。他必须重新审视并逐步调整每一个细节,使创作变得“新奇”而又耐看。“得”字的变化或为其中的一个标志,因为在帖学传统中,很少使用这种结字方式。回望明清以来盛行的金石学风气,许多文人书家把篆法引入楷书和行书的创作。刻意求奇成为一种风尚,从徐溜到扬州八怪,几乎达到极致。齐白石似乎有着与生俱来的自新意识,他的目光总是停留在这些富有创造力的前辈艺术家身上。无论绘画还是书法,都是在总结历史经验的基础上塑造“自我”。从他作品中“走”部写法的不断调适,似乎可以想见自塑过程的内心纠葛。

齐白石手稿及创作中,“走”部几乎贯穿每一次书写,不同阶段的变化有着明显的规律性。虽然姿态各异,但依然可以按照形态特征分为三种类型:第一是简省为一笔,作左下部弯折状;第二种是“辶”部原型或稍作简省,但简省的程度不大;第三类与第一种基本相似,只是弯折的横纵两个方向的夹角从90度左右变成45度左右。第一类多为平收笔,后两种收笔则大多向右侧作雁尾状挑出。此外,还有首笔作“弓”形连续弯曲,与篆书写法相近,但极少使用,在日常性书写中几乎不用。(图8)1903年《癸卯日记》的书写,(图9)呈现何绍基手稿书写的典型风格,与同时期的创作、题跋非常一致。其中“辵”部的书写始终保持第一种类型,这种写法与何绍基可谓一脉相承。书写《寄园日记》时,前几页第一类和第二类混用,第八页以后完全回归第一类。说明这一习惯在六年间没有丝毫改变,即使在前几页已经意识到,那也抵挡不住习惯性的动作。而这时的创作,却已经完全过度到第二种类型。1918年的《萍翁诗草》,前两页都作第二种类型,但随着事件推移,又渐渐回到第一种类型,并一直保持。在1921年所作的《行书条幅》中,出现四个“辵”部的单字,其中“还”、“遍”、“过”三字为第二类写法,“遇”字为第一类;与同年所作的《白石杂作》比对发现,尽管这一时期的创作已经普遍使用第二种类型,但日常性书写却都停留在第一类。1923年所作的另一件《行书立轴》中,“辵”部共出现五次,有四次使用第二种类型,只有一次保持第一类。直到两年后的《白石诗草》系列手稿中,才部分出现第二种类型,大多数还是保持第一类书写。就此而言,这一时期齐白石的大多日常性书写,还没有得到来自创作的具体反馈,而同期的一些书信中却又大量使用第二种写法。第一类的书写确实较为顺手,尤其适应匆促的日常性书写。但如果仅仅因为便利而导致书写不同层次的分化,那么“得”字的同步推进现象便成为一个特例。

在复杂交错之外,一部分单字的形态,却在齐氏的书写中从未有过改变。如“存”、“在”二字的写法始终如一,也与何绍基一脉相承。在何氏的手稿中,此字左上部“横一撇一竖”的书写顺序都作“横一竖一撇”。这一写法打破了“二王”经典体系的一贯性原则,将篆隶“从才从土”的结构直接运用到行书,这一“新奇”的写法被晚清以来的文人普遍接受。从根本上来说,“存”、“在”等字的写法在他眼前现有的形式体系中,已属最“新”而不太可能被超越,无需进行改造。齐白石书写中,不断处于变化的单字毕竟只是小部分,因为对字形的改造必须遵循已有的原则。文字所固有的形态限制了变化的空间,即使如此,齐白石依然在有限的空间里反复腾挪。犹如“之”、“人”等字的写法,在形式上已经很难找到根本突破,只有捺画具有表现的可能性。所以,最终在齐白石中晚年形成了向右挑出的凝重一笔,并成为他书写的一大特征。在日常性书写中,这一捺笔大多保持向下俯应的姿态,这样即能便利,又能避免视觉效果与书写节奏整体性之间的冲突。

有意识的操控最终对书写形成重要影响,操控甚至会成为习惯。白石晚年的创作和日常性书写中,横向笔画朝右上倾斜的角度不断增大,并趋于单一化。致使大多单字左下角外接边呈锥状外形。如20世纪50年代后期写给中央美术学院校长室的一件信札中,(圖10)“江”、“深”、“造”、“荐”、“过”、“为”、“此”、“央”、“美”、“石”等字尤为突出,这种现象在1930年前后的题跋、信札中已经初具规模。与之相呼应的是右上角外接边的锥尖,两个锥尖相连,正好形成一个右上高耸的平行四边形。尖锐的形状被齐白石所接受并大量运用,或许与其内在精神有着某种联系,以至于在篆书和篆刻中也常常出现。“辵”部的书写在这一时期稳定成第三种类型,这种类型正好和锥状外形相契,共同构成这一时期齐白石书写的重要特征之一。创作中,“辵”部的形态反复摇摆,最后回归到第一种类型。但在日常性书写中却始终保持左下角弯折的形状,这一典型书写动作经过几十年的积累,终于对整个书写系统产生影响。也就是说,大量重复的日常性书写,使手部运动形成习惯性偏好,成为风格演进的重要推动因素。

《影钩填墨鹊稿》(1948年)(图11)的题记已是齐氏典型风格。涂改较多,墨色变化较大;书写上前后不一,“观之觉愁苦”之后与前段分作两部节奏。“人”、“之”等字的捺脚基本定型,几乎没有向下反收的动作。“今”字下部的反写,似与“得”字写法同样值得注意。作于1928年《仙鹤》立轴的第二段题记中“今”字反写,与篆书某些写法一致。现藏成都博物院的《红树青山图》题款“辛酉冬,白石君画于借山吟馆”中的吟字“今”部也作反写,此画比《仙鹤》图早七年,另在1917年所作的《戏拟八大山人》图中的三个“今”字中有两个反写,从交替的现象中,大致可推定这一习惯的形成时间。这种现象在同时期的日常性书写中是否也同步出现呢?查齐白石1920年《庚申日记并杂作》第四页记初十日事中,“今”字并不作反写,第五、六、十、十四诸页中也是正常写法。书于1921年的《白石杂作》中“今”字都作正常写法,而“得”字却已经基本形成右部为“导”的习惯。在1932年以前的各类诗稿中,尽管“得”字正在悄然发生改变,而“今”字却始终保持着正常写法,即使信件的书写也是如此。

在齐白石的日常性书写中并没有像“得”字一样将某些特殊性书写贯穿始终,而只是在“认真”的创作或题跋中普遍使用。“走”部在创作中大多写的完整丰富,而日常性书写中却始终一笔带过,直到晚年才日趋合一。从书写便利的角度来说,“今”字反写,辄意味着放弃流畅的笔势,而追求奇异的节奏。这一追求在形式上可以获得“新奇”的效果。同时却大大地抑制了自然挥洒的空间。这“新奇”的篆书字法篆刻中大量使用并不奇怪,而把这一写法引入行书中便成为一件奇事。为了获得奇特的效果,他并不在乎书写的流便。更重要的是如伺将其他资源在他笔下为“奇”所用,即使不那么恰切,却已经足够体现符号化的意义。犹如他的画稿,反复“制作”为的是最终达致造稿的“自家”观念。复杂交错和始终如一的混合现象说明,为日常生活服务而进行的各种书写,本身包含着多种层次,每一层次都根据不同的需要选择合适的书写方式。相对变化的部分,日常性书写往往滞后于创作。其主要原因,或许在于书写者主观上已经将不同层次明确区分,书写活动被过度的主观意识所操控。而日常性书写的层次正取决于操控的程度,操控的不定性因素导致书写中的不同层次呈现复合交错的状态。

二、“生活”中的书写

研究生活和书写的关系,或通过书写痕迹解读其与生活之间的复杂性。确是困难之举。有意识行为和无意识目标之间关系往往并不直接,界线模糊,甚至交混一体。但我们依然可以尝试,将齐白石的书写与生活中某一具体事件看作一个整体,加以分析,或许可以窥见日常性书写的外在变化与其生活境况的内在统一性。

齐白石1919年第三次来到北京并定居于此,次年二月携三子良琨、长孙秉灵来京就学,从此开始了在京城鬻艺为生的职业生涯。《庚申日记并杂作》记录了从1920年正月至同年十一月间的交游、题跋、诗作及家中琐事。从书风来看还处在伺氏风格与李邕风格交融的时期,也不同程度受到了吴昌硕行书的影响。书写率意不拘,不计工拙,有时墨枯笔千也不在意。涂改处满目皆是。通读一过,有两处颇为奇怪:十四页中段至十六页,二十页中段至二十一页中段,这两部分的书写相较正本日记完全是另一种字体,明显保留了金农体的痕迹。精致的用笔与墨色的统一、整齐划一的字形使之特为突兀。第十四页中,两种风格同置一区,相隔六天,却奇特异常。问题是,什么原因促使这一现象的产生?正处疑虑之时,另一个细节映入眼帘:白石在杂记的眉头习惯以简单的字词作为标注,以备查找。从其他的记录来看,注文所用的字体和墨色与正文都基本吻合,当是日记完成后顺手标注。这一页的眉心同样如此。以较重的墨色写了“东坡”、“钟馗”及几组苏州草码。若将正文的“东坡”及“钟馗”等字与注文相较,书写风格相差何啻于千里,无意间为精致的正文露出了“马脚”。(图12)有一则故事曾说米芾写小楷诗稿,篇幅很长,前后如一,与平时的作风大相径庭,要不是偶然露出“故态”真是难以辨认。白石此处眉批小字的随意便露,是他所没有预计的事情。这一小小的信息,却告诉我们,当他完成一天的酬应再来记录繁杂的日常事务时,很难再经意于书写,但是偶然一次特别的事件或一种可人的心情会勾起他对于书写的兴致,精意求工便是顺其自然。另一段夹在八月二十九及二十五日间书写整齐的日记,记录了二十八日跋梅兰芳书法的全文及缘起:姚玉芙结婚当日,白石应邀前往喜酌。当他到时,梅惊叫道:“齐先生来了。”白石顿时大为惊异,感激梅氏“知余沦落而不相轻”的不弃之情。(图13)于是在回家的路上就已经写成一绝:

记得先朝享太平,草衣尊贵动公卿。

如今燕市无人问,且喜梅澜呼姓名。

这一事件已在七月二十一日中记载,但书写十分草率,诗句的涂改很多。后接前文提到的十四页中段至十六页大篇幅日记,记录自作题画诗跋。这一风格跳跃的现象是否与相遇梅兰芳事件之间存在关联已无明证,但是白石本人对于这段交游的经历一直铭记,以至于在以后的诗稿、杂录里屡有提及。诗句“布衣尊贵动公卿”看似回忆往事,实际是借前朝以优厚待之的朋旧喻之梅氏。按照日记记载,正愁“无人问”时,尚有姚玉芙、梅兰芳与陈师曾等人的帮助,使他在绝境中看到了希望,感慰之情溢于言表。几天后,齐如山要他为梅兰芳书法提笔作跋,他又将后两句改作“如今沦落长安市,幸有梅郎呼姓名”。可见梅兰芳一语尊称在白石的内心所惊起的波澜,这时,或许只有精意的书写才能表达这份感遇之情。

他日记杂稿中还存在一些极为随意的书写,狼藉的点画、松散的字形与杂乱的涂抹,反映出近乎于骚动的情绪。此时,齐白石的书写技术似乎在顷刻间全然抛弃,剩下的只有文字的叙述,以至他在后来的补记中反复解释这种现象。《庚申日记并杂作》第二页记录了他初到北京时居无定所的境况,乱离之际必然无暇顾及笔墨,所以在破笔散锋间一派倥偬纷繁的景象。这般“沦落”的生活,衣食尚无着落,更难以激起书写的兴致。胡佩衡曾回忆道:

……白石老人定居北京不久,常常有人请他刻印,很少有人找他画画。……老人感到自己的艺术不突出,非自立门户才有出路,便立志独创画派,也即他后来自称的衰年变法。

来到京城后,齐白石发现自己的画风并不受欢迎,他那段时间复杂的情绪常常见诸诗文。虽然住所暂得以安定,也勉强可以度过暑月。但接踵而来的是,忙于酬应并为同行的儿孙解决“求师及居住”等问题;除此,还要考虑自己的作品如何才能为世人所接受。出于生计的无奈,他于当年四月初三致信远在四川的学生姚石倩,希望姚氏能为他的画作在四川找到出路。急切而又难以启齿的心情在字里行间明确表露:

……四川如有知雅趣者,有所请余,当尽心力以报之。士为知己死,老萍何必只死于北京一处数人之手耳。……今年画笔又一变,愈荒唐愈无人知,万一有一知者真肯出钱,一难得事也。拟画小册子赠弟,由邮寄来,不决何时,先以奉闻。

显然,齐白石认为自己的画风不为人所理解的重要原因在于他这一时期的画法变革,对于知己的出现充满期待。“北京一处数人之手耳”一句中“数人之手”数字为后加,可见当时在北京的“知己”确实不多,这一文字上的改动当是有所考虑的。(见图6)此信原件共分四页,第一页整体略显纷乱,改易多处,从末行开始逐渐归于整齐,“孙辈”以下书写进入新的节奏;所以第二页用笔更加厚重圆融、布局平匀妥帖。第三页开始复归纷乱的节奏,甚至出现大量枯薄的笔触,笔势变化逐渐单一,从墨色及字间的承续关系来看,引文部分的书写一笔而成,起于“四川”终于“奉闻”,中途没有明显因蘸墨而中断的痕迹。“奉聞”以后又重新回到平匀妥帖的状态。站在纯形式的角度看,这一系列的变化可以说是整个书写轴线中的自然调整,关乎于节奏和韵律。如果将事件的独特背景和形式联系起来,或可以推想:当他写到关键的段落,心中自有难以言说的羞惭与纠结,心理活动不知不觉改变着书写者的意识。当我们研究这些日常性书写时,异常的心理活动与环境确实不容忽视。只有书写者的主观意识离开书写本身,或者转移到事件或者文本表述的时候,真正日常不拘的状态才可能发挥得淋漓尽致。这时,情绪的变化在无意间被转注到书写中,并形成相对应的形态。当齐白石只专注如何将内心的希望形诸笔端:如何既不失情面而又能表达出请求援助的内在动机。这时,书写的质量及审美的意识已经退到幕后,成为整个事件的附属。思绪一旦中断,他的关注点会很快回到书写本身的质量等问题。

《壬戌纪事》第41-42页(图14)中一段粗率的日记同样引人注意。不仅反复涂改,书写也毫不讲究,直来直去,似乎瞬间变成一个缺乏基础训练的普通书写者随意而书。然而,当我们仔细阅读日记的内容,齐白石的窘境浮现目前。这段时间一直为长孙病情的危重所困扰,正准备携老妻回乡探视之际;三十多年至交好友郭五也值重病,“恐不能再见”。当日,掩涕向郭五拜别,“以哭孙未尽之泪大哭郭五”,次日便决定启程。能够保证将事件和此刻的复杂心情行诸笔端已属于不易,精致的笔墨表现在这种境况下似乎显得黯淡失色,只有这样纷乱的笔触才足够诉说内心的无奈情绪。更何况,他的日记、手稿很多都是作于舟中、邮亭、驿行,或席地而书,或匆匆所为。条件的限制和事件的偶发性和特殊性,将对书写状态产生直接的影响。

生活的印迹就这样在有意或无意间保留在齐白石大量的日记、信札及画稿中,我们可以借助它们弥合齐白石作品和生活之间的裂缝。他的生活和创作的互动关系,在日常书写活动中被展现出来,成为了解他的另一扇明窗。再如1919年六月十八日那天,齐白石与他的学生张伯任在法源寺闲谈,突然看见地上因打磨印石留下的痕迹,外形正像一只站立的鸟。他再感叹“天趣”之余,按捺不住用纸片覆勾出来,作为草稿保存。(图15)以略带颤动且不肯定的线条勾勒带有不确定性因素的图形,显得很是得宜。当图形不足以完整记录这一事件,他便用跋文进一步说明,此时的书写似乎与整个“游戏”的氛围融为一体。粗率而轻薄的用笔使书写变得像这个图形一样得来容易,从功用的角度而言,跋文不过是图像的注解而已。

这一偶发的事件激发了他的联想,特定的体验促使他用书写记录生活。在他的思维空间里似乎始终装着一个任务,就是为他的绘画寻找别具一格的素材,即使这样偶然的图形也能在瞬间被他形象化。这样的例子在他的画稿中可谓枚不胜举,就像十几年后他在成都游玩,朋友顺手用蘸色的毛笔在桌案上画下一只蚱蜢,他觉得极为神似,立即用湿纸透印出来。稍纵即逝的有趣图形从来没有在他的视线里被忽视,两张小稿的前后呼应,似乎喻示他的艺事已经深深的融入到了生活,二者之间的界限逐渐模糊。就在这有意无意间,他的情绪与书写以及生活中的各种独特性事件紧紧地交织在一起,构成了喜剧般的日常生活。当我们小心翼翼地拆开这些网结,所看到的是,当书写者的自觉意识不断强化以后,书写活动便逐渐隔绝在生活与情感之外,成为独立的并苛求形式的表达。若想有所改观,必须让高超的书写技巧成为自如挥洒的前提条件,使书写质量不再是提笔之际的顾虑,感情才得以重新注入到书写,把它变得有声有色。

三、绘画中的书写学术

齐白石存世画稿中所包含的日常性书写大多是作为绘画的辅助与说明,这一点前文的讨论略有所涉。然而当我们的视线注视到日常书写和绘画之间的相关性问题时,二者的互动关系则显得十分重要。若要使之明晰,必须借助细致的分析比较才可能展现出来。

齐白石从1904年开始进入学习八大山人绘画的阶段,他在一段题跋中自述了原因:

作画最难无画家习气,即工匠气也。前清最工山水画者,余未倾服,余所喜独朱雪个、大涤子、金冬心、李复堂、孟丽堂而已。璜。(题杯花)

改学八大山人最初只是为了规避工笔画的一些弊端,有学者认为跟他1902年至1909年间的远游有关。通过见闻的增加,他已经明确意识到民间画家身上所固有的习气。他在给杨皙子的信中说:

连年以来,求画者必日请为工笔。……口强答曰可矣,可矣。其心畏之胜于兵匪。

略带牢骚的语气中隐含着许多无奈之情。齐白石在《壬戌纪事》第十八页中自道:本想作一张工细的画送给朋友,因为人们总觉得工细画大好,而自己却深感惭愧。因画工细的作品而自感羞惭,看起来很难理解。就像他学习八大山人绘画多年,而在书法上却没有明显取法的痕迹。或许齐白石并没有想要当一位真正的文人画家,但区别于民间画家的身份必须尽快得到广泛的认同。他非常渴望遇到艺术上的“知己”,从而跻身京城画家的行列。成为新式绘画风格的代表性人物并与旧式的文人绘画区分开。事实上,现在看他模仿八大山人的一些作品,难以被人接受也在情理之中。当他再次接到工笔画订单时,这显然距他的理想很遥远,虽不情愿而又不能拒绝,难免暗生羞惭之心。更重要的是在日益商业化的市场环境下。带有民间意味工笔写真绘画已经很难在市场上引起强大的视觉冲击。他以个性鲜明的前辈绘画为中心展开学习,从八大、石涛到“扬州八怪”,目的不是從他们身上学习古典雅致的程式,而是寻求形式简化和绘画“书写性”的启发。相比之下,他更关心怎样的书写能够帮助他直接达到这种效果,虽然金农和郑板桥的书法成为首选,但最理想的则是自己的“创造”。把何绍基与李邕的作为学习对象则更多与当时的环境相关。齐白石早年的日常书写并没有在19世纪前辈文人中脱颖而出,变革的迫切性如同绘画一样是当务之急。

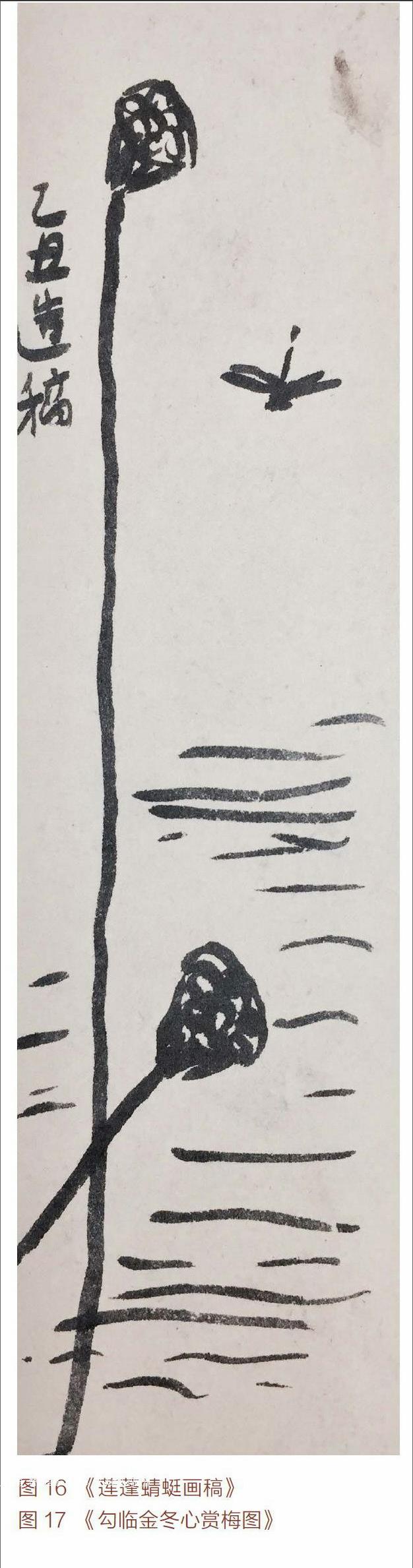

当书法成为绘画的依附,实用性的书写则更显得次要。所以画稿中的书写往往与绘画之间没有明确的界线。中国美术馆所藏《莲蓬蜻蜓》图,主体是画面左侧长长的莲竿撑起一支向右上角歪斜的莲蓬,另一支从左下向右上斜出。一长一短交叉在画面左下,单纯的元素构成了奇崛的画面,中段较工致的蜻蜓顿时让这近乎几何化的空间生意盎然。站在书法的角度看,一米多长的莲竿从中段开始用笔便略显拖沓,浑朴无饰,中段因停顿而形成的“鹤膝”无法掩盖挥写这样一条长线时的力所不及。第二条短线平铺直叙,笔丝平行排列,没有任何复杂的动作,线条力量在起笔处已经消耗殆尽。但这种线条却在八大山人的某些作品里已十分常见,经验丰富的齐白石,在这一线条的末端用精致的“白石体”款字作为收束,一收一放间浑然天成。仅有掌心大小的《莲蓬蜻蜓画稿》(图16)所展示的是这种图式的宿构,是稿作于1925年,整体无意为之而用笔浑重,“乙丑造稿”四字一意贯之,豪无修饰的线条在力量上却远胜于正稿。“乙丑造稿”不过随手记下,结字如常,用笔也谈不上精到。书写的连贯轴线依然可从断裂的笔画中清晰感受。“稿”字尤其如此。书写状态及线型变化与画稿中勾勒莲子的线条并无二致。作为齐白石创作时以资借鉴的稿本,刻意于图形标准化的设计,书写的精粗并不在考虑之中,常常因绘画的惯性而成。作于1934年的《墨荷蜻蜓图》与这张小稿同属一个图式而略有改易,两件作品勾勒莲子所使用的线条依然保持一致,而《墨荷蜻蜓图》的落款却和画稿中的书写有着天壤之别。

齐白石在20世纪20年代前后对金农的书画下过一番苦工。1926年樊增祥为《借山吟馆诗草》作序时认为齐白石堪为“寿门嫡派”,不仅“书画皆力追冬心”,作诗也实出金氏。1917年前后,齐白石书法处在放弃学何绍基体转而学金农及李邕的阶段。《勾临金冬心赏梅图》(图17)是齐白石勾摹金农绘画的草稿之一。通过对细节的观察,齐氏学习古人的独特方式深受金农的启发,金农书法风格也被齊白石大量运用到创作及日常书写中。此图对落款的临摹似乎并未熟练掌握金农书法的特点,下笔很不肯定,形体也不甚准确。勾摹稿在金农原款后补写了“于扬州客舍”五字。将勾摹稿与原作对比,长宽比明显不同,如果能够排除勾摹所据另有他本的可能,便可以推测,在其徒手勾勒过程中,因起始部分位置的变化而导致整体布局的移易使画面变得拥挤。落款的空间变宽,左侧留出多余的空白,只有增加款字填补空白,才能获得与原画一致的平衡感。即使如此,画面左端依然太空,便用行书注明勾摹时间,无意间的“补救措施”正是书写作为附属和补充物的体现。另一张《勾临金冬心风来图》与金农《杂画册》之三一致。画面比例有所改变,款字中有两处变化,一是“面”字的写法的改变,再是“寿道人”写成“寿道士”。齐白石这些勾临,最大的功能在于给绘画创作以借鉴,对于图式的把握重于文字内容及部分细节。从这一系列的勾摹稿看来,他的临摹重点确实是画面的形式,对于款字的准确与否并不关心,都是用自己的习惯做出记录而已。金农《杂画册》之五,画三五烟树,朦胧中一农夫策杖期间,随意点染却契合诗题“浮萍刚得雨吹散,吐出月痕如破坏”。也许齐白石觉得只有“雨”而没有“月”的景致并不符合自己的理解,故在上端增加山脊,又添一弯月,使画面与诗意形成更加具体的呼应。落款的临写只有细微的变化,开始随意不拘,写到“稽留山民”时渐渐回到金农的笔调。这样一来,意境似乎并无变化,水墨表现也逊一筹。他只需借助一个基本框架为自己的创作提供参考,一目了然的构图习惯成为他与前辈们区分开的一个标志,在他的画稿中的确很少看到对模拟对象的“忠实”再现。他善于把图像、文本和书写重新熔冶到自主的创作原则中,从不因程式而感到掣肘。有时,这种变通的办法确实为商业化绘画的创作减省了负担,即可以稳定把握作品质量,同时可以保证时间不被浪费,这无疑是齐白石处理这类问题常用的办法。

齐白石绘画的个体性集中表现在对母题的类型化,大量关注社会生活的题材,使他的艺术创作与社会之间的共存性得以体现,把文人画的抒情性特征消解在戏剧化的日常生活中,画稿中的书写便成为强调戏剧化效果有效的说明。游戏式的书写所关注的并非书写质量或风格类型,而在于是否达到了诠释的效果。在齐白石心里,画稿也不是仅供自己查看和使用的私密性文件,他虽然反复说明它们作为“自家藏稿”的属性。但对“制作”画稿的得失。没有象对待书写一样有着超然的心态,因为他一定知道这些画稿终有一日会展示在更多人面前。就像他创作作品并认真署款时,态度便立刻端正严谨,使用最为熟悉可靠的书体,努力与画面谋求一致。他的大多信札都给人展示出较好的状态,而日常性书写的直接性却受到极大的抑制,大量精神世界的信息被带有修辞性色彩的书写所掩盖。长期应付不同场合及需求的书写经验,积累成稳定的应对机制,使创作与自由的日常性书写判若云泥。但是,在他画稿中并不都是直接性的书写,本文涉及的只是普遍的现象。

四、“一挥便了忘工粗”

唐代张怀瑾《书断》曾有“心不能授之于手,手不能受之于心”。的感慨,心手双畅一直都被视为书写的理想状态。不知从伺时起,书写者的审美自觉意识就使书写不同程度地受到制约,制约的因素包括“法度”、内容、情境及材料等等。长期从事书写训练的书家群体,或许都有一种追求:既能超越种种障碍而又能保证自然轻松的高质量书写。在现实中的书写实践,往往很难兼顾两者,或者不再谨守“法度”,稍加变异成为具有独特性的书写;抑或谨慎遵守笔笔有来处的箴规,小心翼翼地书写,全然将自身隔绝在外。在齐白石日常的手稿中,书写的前精后粗现象普遍存在。

作于1935年的《追摹八大小鸭》(图18)画稿有两段款识,上端字多而谨细,右下角字少而草率随意,全用破笔散锋,从风格来看当是同时书写的,内容上看来是作为正文的补充。长款虽精工但还是难免前后精粗有别,逐渐放松甚至出现错漏字。前文谈到的《蚱蜢》(图19)画稿左侧也有三行于1937年补作的题记,简述了画稿的由来。书写时,笔锋从始至终岔开,起收痕迹自然外露,毫不斤斤于笔画得失,不过睹物思人。因此“太息”补记。题记的风格和同时期题画诗的书写在一定程度上契合,但精粗有别。典型的行书风格被保存在“余游成都,白云”数字中,但“色笔”以下的文字却逐渐变成毫不在意的书写,结字的平淡随意。用笔的简率不堪替代了首行中类似“创作”的状态,此间差异一目了然。

1939年,远在桂林的徐悲鸿写信索求齐白石“精品画作”,“知己”雅嘱不敢怠慢。齐白石自称闭门数日,“蓄其精神”,画了很多却没有自信可以拿得出手的,最后只好以画猫的旧稿作为底本。画好寄给徐悲鸿。(图20)嗣后在这张旧稿上随手作了一段跋语:

前年为猫写照,自存之。至己卵,悲鸿先生以书求予精品画作,余无法为报,(只好检此)只好闭门。越数日,蓄其精神,画成数幅,无一自信者。太息曰:作诗欲学李义山,每作一诗,搜书翻典,书堆左右如獭祭,诗成,或可观,诗非不能也。维有作画,有心为好,反腹手拙,若不偷窃前人,要于纸上求一笔可观者,实不能也。(只好)捡得此幅以寄悲鸿。(注:括号中字被圈去)

画稿尺寸纵18,5厘米,横30,5厘米,画猫的空间已经去了大半,在剩下的空白写下近150字显然十分拥挤。原本打算写三五行即可,“无法为报”后即接“只好检此”,文意至此基本接近尾声。可是一贯讲求修辞的他因偶然的触动。决定写下更重要的内容,于是洋洋洒洒地写了一篇短文。跋文本身的意蕴暂且不论,回到画稿的书写上来,前三行字稍大,用的是常见于画作上的风格。圈去“只好检此”后意识到空间不足,不得已把字缩小,变为前两行的一半大小,单从书写本身来看,水准相差很大,很不讲究。小字前两行依然谨慎地保持正常的书写感觉,只是因字小而稍显粗率。从第三行开始涂改渐多,思绪被文意所牵,遣辞造句之际已经无法关注到书写,谨慎的态度至此松懈,书写的自觉意识无意间烟消云散。剩下不计工拙的墨线纵横交错,识读的功能一直保持。最后又在左上角用余墨写下“临寄时,予存此稿”,书写连绵婉转,状态稍复正常。整体看来,画面的空白与杂乱的文字形成鲜明对比,隐隐感觉到书写者饱含情绪的笔尖在纸面不断翻腾。这种效果不是刻意制造的结果,而是因为自觉意识的松懈:审美自觉意识在他心里占据着非常重要的位置。当每一次正式的书写,都谨守原则而又倾力于自然挥运;如果书写不再为审美或他人服务,这种谨慎的态度会顿时松懈,却又并不彻底。书写者自我挥运的自由往往受限于长期训练中对范式的模拟,但除此又别无他途。只有完全不顾书写质量及视觉效果,才可能毫无顾忌地下笔,从而获得书写的自由。即使是王羲之、颜真卿以及宋四家这样的名家,也很难在日常的书写中避免因松懈或注意力的转移而导致相关的变化。即使在看似规矩严整的唐代楷书碑刻中也难免出现。阅读齐白石大量的书信可以得到一个印证:这些为日常生活而服务的书写,也大多受到主观审美意识的操控,表现出前后如一、精谨的状态。即使偶然写到中段稍稍出现松懈,也会敏锐发现并立刻调整,这样反而形成了跌宕起伏的视觉效果。这种效果的出现并非有意设计。“奇异”与“跌宕”往往与潜在的整体意识相关。

类似的复杂状态在齐白石另一张《螳螂画稿》中完整呈现,残破的纸片上勾画了四只完整的螳螂。它们姿态各异,一只羽翼未成,另有两只仅画了头颈部而被圈除。同在画稿的是三朵萱花,一为双钩填色。一为白描,还有一朵没骨画出。不同角度和生长形态加上三种画法的兼具,足以作为齐白石相关创作的重要依据。他一贯重视在现实生活中寻找鲜活的题材,认为依赖前人的陈法表现没有见过的东西尚可原谅,若是目所能及的景物却还依赖程式的话,无疑是愚蠢的做法。不落前人窠臼,是他自我意识形成中重要的观念,仔细揣摩现实中可以表现的母体,并把它们进行高度概括和标准化。这时,画稿的功能必须是可以满足具体可用的要求的,任何一点线索都成为形成独立表现方式的契机。除勾勒与敷彩外,唯有借助文字而得以尽可能的准确说明。该画稿右侧的题记从风格形式来看,一类属于正常的带有自觉意识的书写,另一类则是较为随意的书写。同一方寸之间出现两种甚至更多种类的书写形态,在齐白石画稿中并不奇怪。再从内容来看,共分六组,其中五组是关于花头的写生,只有“此四字言虫”是关于螳螂的说明。有趣的是,这一组是后补在“写意者好”之后的,且用波浪细线与下方划开。原本是用来描述花头,然而写完螳螂之后却借用来说明“虫”,这当然只是想更清晰地说明题记的所指,以便将来翻阅。但画稿中书写与绘画的时间轴变得十分复杂,却有利于我们分析其书写心态的交替原则。“写意者好”、“萱花侧式”两组点画精到,以接近李邕的风格完成了较高质量的书写。与其他几组的率意随性形成巨大落差。这种落差在其绘画作品正式的题跋中确实很少见到,但在画稿与日记中俯拾皆是,不可胜数。1922年春,在东京的中日联合绘画展览会上,陈师曾为齐白石卖出一幅《桃花坞图》,卖得“日金四百元”。后专为此作诗一首,字里行间略带欣慰与自足:

咫尺天涯几笔涂,一挥便了忘工粗。

荒山冷雨何人买,寄与东京士大夫。

他对“一挥便了”的绘画方式十分自信,不计工粗的绘画状态作为他独特的标志而得到国际同仁的认可,他的苦心经营获得了成功,虽然真正意义上的不计工粗只保留在部分日常书写中。远在汉魏时代,也有这样一批书写者,他们以竹木简牍为材料,日夜以抄录为工作,在一些木牍和残纸上也同样呈现前精后粗的书写状态。如果将齐白石《蚱蜢》画稿(见图19)和斯坦因1906年在楼兰遗址发现的信件残本(编号为L.A.VI.11066)并置,(图21)或把齐白石日记中的一些段落与出土文书残纸相较,它们之间同样存在前精后粗的书写状态,甚至连一些笔触的形状都十分接近。单纯的书写动作下所形成的线型具有共同的特性,这或许可以作为判断日常书写不同层次的一个指标。

具体的层次差异在简牍书写中也可以找到很多实例。简牍曾长时间作为书写材料,它的宽度限制使书写者的笔势形成向下运动的习惯,当人们开始面临同一平面内的多行书写时,行与行之间的关系成为需要考虑的新问题,很多时候令人措手不及。(图22)到齐白石的时代大幅面材料的适应问题早已解决,但处理多行之间相互关系却是历史遗留问题。人们经过反复的训练习得了一些规律性的处理方法,大多数时候都依靠惯性准确安排,但很难说清楚“安排”的程度到底有多少。另一种可能,当遇到书写面变小,书写者就得使用另一种经验来做出调整。居延汉简中早有这样一种现象,在一方封缄上书写有小字四行,按次第逐渐缩小,到最后一行时已经由隶书变为行草风格,没有刻意规划的书写往往出人意料。相同情况的不断发生使得它们与正式的简牍书写区分开来,两种书写状态甚至一直延续到今天。在毫无预计的前提下我们都很难保证自己的书写质量,作为日常书写所具有的共性特征,在齐白石身上得到了充分的反映。“一挥便了忘工粗”是齐白石长期在书写、绘画实践和生活的交互中形成的观念,他带着这种观念,冲破文人画的形式惯例,为现代水墨画创作开辟了新路。

五、结语

长期的书写积累不可避免习惯性偏好的产生,即使完全不关心书写质量的一位普通书写者,在经历几年甚至几十年的书写积累后,也会从中获得便利、美观的书写经验。但是,一般的书写者多不愿在书写质量问题上耽误时间,“美观”与否不过余事而已。当“余事”为部分书写者密切关注,甚至以此谋生时,“美观”与否便成为重要标准。每当提笔之际浮现在脑海的,是前人那些精彩的书写遗迹,它既是自如挥运的可靠依傍,更是一团挥之不去的阴云。齐白石不甘在这团阴云中盘旋,即使他的大半生都在竭力地靠近它。他所欣赏的有创造性的前辈艺术家给了他一个重要启示:必须在格式的笼罩中脱颖而出。他不愿意成为毫无新意的假古董,也从不非望“文人画家”的称谓。所以,很快从模仿古人的状态中解放出来,大量的应酬更使他的日常性书写与自身动作习惯相契如一。在熟练掌握伺绍基、金农的书体之后。又在一股学习李邕的流风中,接纳了向右上攲斜的字势,并成为他书写中最基本的风格形态。作为他所仰慕的前辈,吴昌硕的书写也有着类似的特征,这种独特在当时的国际市场备受青睐,这足以让齐白石坚信这种形式的可靠性。从此,他再也没有轻易改变过书写风格,只是不断地在细节上作出微调,无论日常性书写还是创作。

齐白石晚年极力提倡自由挥洒的书写性绘画,自称“衰年变法”。大量生活化的母题在其创作中反复出现,一稿多用的创作方式,成为应对市场需求的一种策略。策略的背后,是某种书写、绘画方式习惯性的不断延续。他像石涛、金农等前辈艺术家一样,精心创造出属于自家的画稿。这些画稿必须尽量准确地表达创造之际的想法,作为辅助的书写与画稿形成不可分割的整体。这类书写活动像日常生活一样,按照本能的高度熟悉性正常进行。不需要严谨缜密的思索也能够得心应手地完成,正因为它的得心应手,常被人视为平常无奇而不甚关心。在创作和日常性书写长期交替中,高度重复性使日常性书写在创作中能够得到反馈;而作为“本能”的日常性书写又不断向已有的实践(模拟对象)经验汲取营养,二者长期的互动,促使它们共同作出调适,形成内在统一的书写机制。当生活和书写分离之时,创作和日常性书写之间又呈现互不干涉的现象,甚至直接把日常性书写排挤出“书法”的行列。齐白石日常性书写和创作的关系时而泾渭分明,时而又互相渗透,这与自觉意识介入书写的不定性或许有直接的关联。在存世的古代书法作品中,也同样可以找到相关的印证:古代简帛、残纸的书写可以证实,书写中前后精粗不一的现象并非是齐白石的专利,这一日常性特征更是此类书写的一种传统,意识的松懈、空间的安排是他们同样面临的问题。后世,“作品”意识不断强化,书写者把书写视为“作品”,谨慎的意识会不自觉地浮现,当书写为“不重要”的事件服务时,便立刻松懈下来。这种特性在齐白石书写中得以彰显,其根本原因在于,对文本功能性的关注导致书写过程中自觉意识的逐渐减退。

在传统的观念里,“率意”的日常性书写,在整个书写体系中处在最基础层次而被分化出来,这类作品很难进入收藏家和品评家的视野。并不是所有古代书家都像颜真卿那样,一件祭文草稿也能被完整地保存并且倍受珍视。关于古代这类书写的研究,资料并不充分。以致长期以来,盛行以审美谈书写的风气,展现在观众面前的也多是精意的书写,人们也不再轻易发表日常而随意的书写。基础层次的书写长期弃置在专业训练之外,书法创作逐渐与日常生活分离。创作的状态反馈到基础层次的日常性书写中,往往短暂而难以持续,只有刻意为之才能保证质量。而日常性的习惯却又要在创作中极力克制。即使偶然暴露,也会设法掩藏。往来之中,形成有趣的互动,也成为齐白石整个书写系统的一个重要的特征。他在整理日记并写下题跋时,总是顾虑文词是否通亨和错漏,从不涉及书写的精粗问题,因为他从未把这类书写当成书家之事。

齊白石日记、杂稿中所呈现的复杂情况与书写风格的不断变化,和不同阶段的情绪、生活状态相呼应。在日复一日的书写中,他那精意的书写逐渐变得随意轻松,从不断改换模拟对象到稳定的习惯性书写,极大的发展了自我意识。出入古人之际,不曾有一刻忘记“自家”,定居北京以后,尤其如此。他笔下那些显得粗率不工的书写,或许正为我们展示了书写的本质:以传递语义为第一要务。再次从他的手稿联想到颜真卿的《祭侄稿》,虽同是一气呵成,但因“松懈”而导致的粗率,成为齐白石书写中可憾的缺失,他的得失为当下书法学习提供了可贵的启示。本文在已有的相关研究基础上,进一步关注细节,期以细管而窥全豹,加深了对齐白石书写问题的印象。叙述的同时,始终不敢稍忘美国学者乔纳森·海的忠告:“天马行空的论文不但不能加深对于齐白石的理解,反而有使这种理解变得支离破碎的危险。”