利培酮与中药方剂治疗精神分裂症的临床疗效及安全性

2017-08-16张丹

张丹

利培酮与中药方剂治疗精神分裂症的临床疗效及安全性

张丹

目的 评价利培酮与中药方剂治疗精神分裂症的临床疗效及安全性。方法 将60例精神分裂症患者分为两组,分别给予利培酮与中药方剂温胆汤和利培酮治疗,疗程10周。用阳性与阴性症状量表(PANSS)评定疗效,副反应量表(TESS)评定不良反应。结果 治疗后,研究组总有效率为96.67%,对照组总有效率为86.67%。两组总有效率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。研究组组不良反应严重程度及发生率均较小,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 利培酮与中药方剂治疗精神分裂症疗效显著,不良反应少,且安全性高。

精神分裂症;利培酮;温胆汤

精神分裂症是一组病因未明的精神疾病,具有感知、思维、情感及行为等多方面异常的障碍,主要表现为精神活动与环境的不协调行为的频繁出现[1]。通过对患者进行强制药物治疗,才能有效延缓患者病情[2]。利培酮为非典型抗精神病药,是强有力的D2拮抗剂,可以改善精神分裂症的阳性症状,对中枢系统的5-羟色胺和多巴胺拮抗作用的平衡可以减少发生锥体外系副作用的可能,可以治疗精神分裂症的阴性症状和情感症状,并能改善认知障碍。相对传统抗精神病药物,其所致的锥体外系不良反应(EPS)较少或不引起。中药温胆汤化痰和胃,养心安神。治痰饮内阻,心神失养,惊恐失眠,头目眩晕。中西药结合治疗精神分裂症可以标本兼治。为进一步验证利培酮与中药方剂治疗精神分裂症的临床疗效及安全性,与利培酮进行了对照研究,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象

选取2015年7月—2016年7月在揭阳市复退军人医院首次住院的精神分裂症患者为研究对象。入组标准:(1)符合《中国精神障碍分类与诊断标准》第3版(CCMD-3)精神分裂症诊断标准;(2)年龄18 ~50 岁,病程6个月~3 年,此前未经抗精神病药治疗;(3)排除脑器质性疾病及其他严重躯体疾病、酒精和药物依赖者、妊娠或哺乳妇女及有严重攻击行为或自杀企图者。共入组60例。按入院顺序随机分为利培酮与中药方剂的研究组和单独应用利培酮的对照组。研究组30例,男16例,女14例;年龄28~50岁,平均(29.52±3.95) 岁;病程6个月~3年。对照组30例,男女各15例;年龄29~51岁,平均(28.78±4.37)岁;病程8个月~3 年。两组一般资料经统计学处理差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 给药方法 对照组单独使用利培酮。利培酮为西安杨森制药有限公司(国产)生产,国药准字H20010309。利培酮起始剂量为每日1次或每日2次。起始剂量1 mg,在1周左右的时间内逐渐将剂量加大到每日2~4 mg,第2周内可逐渐加量到每日4~6 mg。每日剂量一般不超过10 mg。大多数患者的理想剂量为每日2~6 mg。研究组在对照组的基础上联合使用温胆汤。汤剂处方如下:水煎服,1日1剂,200 ml,1日2次,早晚顿服。方剂温胆汤主要由半夏、枳实、陈皮,茯苓,酸枣仁(微炒)、远志、五味子、熟地黄、条参,甘草组成。两组均根据病情或不良反应逐渐调整剂量,加药过程不宜过快,疗程10周。治疗期间均不联用其它抗精神病药,抗抑郁药,抗躁狂药。焦虑、失眠患者短程联用苯二氮卓类药物,出现锥体外系者联用苯海索,心动过速者并用β受体阻滞剂,出现其它不良反应者对症处理。

在治疗前后常规进行体格检查及实验室检查,包括三大常规、生化、胸片、心电图等检查。其中血常规及心电图每周检查1次。其余检查每2周1次。

1.2.2 疗效评定与标准 以阳性与阴性症状量表(PANSS),副反应量表(TESS),在治疗前,治疗后10周,分别进行评定。上述量表的评定由两位主治医师进行评定,量表评定一致性良好。根据PANSS总减分率判定临床疗效,痊愈:患者PANSS减分率是≥75%;显效:患者PANSS减分率是50%~74%;进步:患者PANSS减分率是25%~49%;无效:患者PANSS减分率<25%。总有效率=(痊愈例数+显效例数+进步例数)/总例数×100%。

1.2.3 统计学方法

数据采用SPSS 11.0统计软件包进行处理,计量资料进行t检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05,差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组阳性与阴性症状量表(PANSS)评分对比

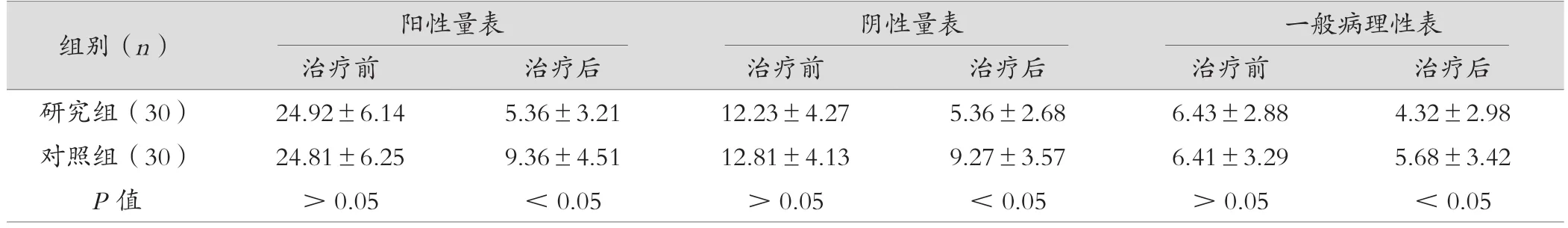

在治疗前,两组阳性症状评分,阴性症状评分及一般病理评分对比差异无统计学意义(P>0.05)。在治疗后10周两组阳性症状分,阴性症状分及一般病理分明显降低(P<0.05),见表1。

2.2 临床疗效

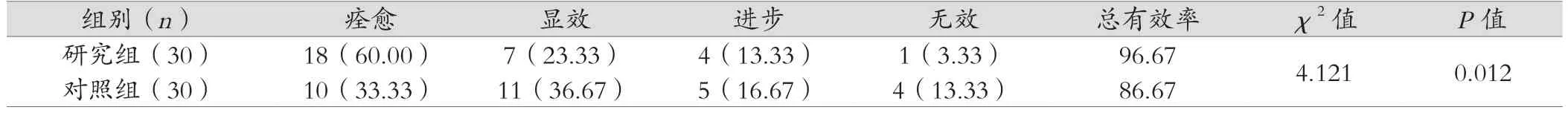

经过10周的治疗后,利培酮与中药方剂联合治疗的研究组总有效率为96.67%,对照组总有效率为86.67%。两组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 不良反应

研究组不良反应严重程度及发生率均小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。研究组出现不良反应8例(26.67%),其中困倦,头晕2例,便秘1例,体位性低血压1例,口干1例,以及肝酶异常3例。对照组12例(40.00%),其中困倦,头晕3例,便秘2例,体位性低血压2例,口干2例,以及肝酶异常3例。两组病例出现的不良反应均为轻至中度,持续时间较短,均未影响疗程完成,经相应处理如减药或对症处理等均缓解或消失。

3 讨论

精神分裂症为常见病,是一组病因未明的重性精神病。针对该病的治疗,临床上主要以非药物治疗与药物治疗为主,非药物治疗存在一定的不稳定性,故而药物治疗是目前临床上对该病的首选治疗方案[3]。据最新流行病学资料,精神疾病给国家与社会带来的负担已经超越恶性肿瘤与心血管疾病,占全部疾病负担总和的20%[4]。精神分裂症在我国发病率高达0.20‰~0.50‰,患病率则高达2‰~5‰,且具有较高的致残率,是目前临床上最为常见的精神疾病之一,需给予足够的重视[5]。精神分裂症多在青壮年缓慢或亚急性起病,其病程一般迁延,呈反复发作、加重或恶化,部分患者最终出现衰退和精神残疾,严重影响患者的生活,给家庭和社会带来沉重的负担。目前,有人推测精神分裂症发病的生化机制可能是脑内不同部位DA受体和5-HT受体的失衡状态。从此,5-HT在精神分裂症的病因及治疗中的地位愈益受人重视。利培酮为新一代抗精神病药物,可阻滞5-羟色胺受体和D2受体,改善精神分裂症阳性症状,但明显锥体反应、患者耐受度较低[6]。利培酮是是多巴胺受体拮抗剂,可以改善精神分裂症的阳性症状[7-10]。利培酮为苯并异恶唑衍生物,治疗急性和慢性精神分裂症以及其它各种精神病性状态的阳性症状和阴性症状,也可减轻与精神分裂症有关的情感症状。在治疗中,可致肝酶异常,但经过减少药量,或对症处理,大多可自行恢复正常。祖国医学中,精神分裂症属于“癫证”的范畴;其认为与七情内伤有关,多因七情过级、所欲不遂致痰气上扰、阴阳失调、神明逆乱、气血凝滞;又因久治不愈、肾阳亏虚而导致情感淡漠、生活懒散、思维贫乏[11]。温胆汤为治疗胆郁痰扰所致不眠、惊悸等的常用方。其主要由半夏、枳实(去瓤,切,麸炒)、陈皮(去白),白茯苓(去皮),酸枣仁(微炒)、远志.北五味子、熟地黄、条参,甘草。组成。温胆汤为祛痰剂,具有理气化痰,和胃利胆之功效。主治胆郁痰扰证。本方证多因素体胆气不足,复由情志不遂,胆失疏泄,气郁生痰,痰浊内扰所致。治宜理气化痰,化痰宁心。《三因极一病证方论》卷10:“治心胆虚怯,触事易惊,或梦寐不祥,或异象惑,遂致心惊胆慑,气郁生涎,涎与气搏,变生诸证,或短气悸乏,或复自汗,四肢浮肿,饮食无味,心虚烦闷,坐卧不安。”抗精神病药联和中药治疗可以减少药量,因而其药物不良反应少,患者依从性高。在治疗后两组阳性症状评分,阴性症状评分及一般病理评分降低(P<0.05)。治疗后,研究组总有效率为96.67%,对照组总有效率为86.67%。两组有效率比较差异有统计学意义(P<0.05)。结果表明,精神分裂症患者用利培酮与中药方剂治疗,能明显改善症状,减轻不良反应,安全性高,依从性好。中医学治疗精神分裂症多讲求标本兼治,研究显示中西医结合辩证治疗具有较好的临床疗效[12]。开展本项新技术为精神分裂症的治疗开辟一条全新的途径。此方法见效快,费用不高,有良好的社会效益和经济效益。

表1 两组患者治疗前后的PANSS评分比较()

表1 两组患者治疗前后的PANSS评分比较()

组别(n)阳性量表 阴性量表 一般病理性表治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后研究组(30) 24.92±6.145.36±3.2112.23±4.275.36±2.686.43±2.884.32±2.98对照组(30)24.81±6.259.36±4.5112.81±4.139.27±3.576.41±3.295.68±3.42 P值>0.05<0.05>0.05<0.05>0.05<0.05

表2 两组患者治疗效果情况[n(﹪)]

[1] 郝尚雄,刘伟基. 齐拉西酮与利培酮治疗精神分裂症的成本-效果分析[J]. 山西医药杂志,2015,44(24):2944-2945.

[2] 郗翠英. 氨磺必利与利培酮治疗首发精神分裂症疗效和安全性对照研究[J].临床医药文献杂志(电子版),2016,3(2):246-247.

[3] 韩勇,姜涛. 氨磺必利与利培酮对精神分裂症患者血清泌乳素水平的影响[J]. 山东药学,2016,56(2):88-89.

[4] 腾建民,袁天懿,周勇,等. 不同剂量氨磺必利治疗精神分裂症阴性症状疗效观察[J]. 浙江临床医学,2016,18(1):133-134.

[5] 陈善兵,娄元菊,宋西俊. 利培酮与氨磺必利对首发精神分裂症患者感觉门控P50的影响分析[J]. 北方药学,2016,13(1):172-173.

[6] 任志斌,马永春,金卫东,等. 首发、复发和双相抑郁患者精神症状的比较[J].临床精神医学杂志,2013,23(4):238-240.

[7] 陈新谦,金有豫,汤光. 新编药物学[M]. 北京:人民卫生出版社,2011:261-262.

[8] 周梦煜. 银杏叶片联合喹硫平治疗精神分裂症临床研究[J]. 中医学报,2012,27(4):487-488.

[9] 王春钢,梅静,张燕,等. 癫醒乐汤联合氨磺必利治疗初发精神分裂症56例[J].河南中医,2014,34(12):2357-2359.

[10] 武福增,庞少军. 小剂量奥氮平联合导痰汤加减治疗痰湿内阻型精神分裂症37例[J]. 河南中医,2014,34(12):2407-2408.

[11] 陈明钟,林巧,林耀平. 癫狂梦醒汤加减联合利培酮口腔崩解片治疗40例精神分裂症疗效观察[J]. 北方药学,2015,12(2):21.

[12] 张中发. 礞石醒脑汤合并氯氮平治疗首发精神分裂症60例临床观察[J]. 中国社区医师:医学专业,2012,14(23):176-177.

The Clinical Efficacy and Safety of Risperidone and Traditional Chinese Medicine in Treating Schizophrenia

ZHANG Dan The Second Ward, Jieyang Demobilized Soldier and Veterans Hospital, Jieyang Guangdong 515500, China

Objective To evaluate the clinical efficacy and safety of risperidone and traditional chinese medicine in the treatment of schizophrenia. Methods 60 schizophrenic patients were divided into two groups. Risperidone and Chinese herbal medicine Wendan Decoction and risperidone were given respectively for 10 weeks. The effcacy of the positive and negative symptom scale (PANSS) was evaluated, and the adverse reaction scale(TESS) was evaluated. Results After treatment, the total effective rate of the research group was 96.67%, and the total effective rate of the control group was 86.67%, the difference was statistically signifcant (P < 0.05). The severity and incidence of adverse reactions in the study group were both small, the difference was statistically signifcant (P < 0.05). Conclusion Risperidone with traditional Chinese medicine was effective in treating schizophrenia, with low adverse reactions and high safety.

schizophrenia; risperidone; Wendan decoction

R749

A

1674-9316(2017)16-0102-03

10.3969/j.issn.1674-9316.2017.16.054

揭阳市复退军人医院第2病区,广东 揭阳 515500