怎一个“独”字了得*

——《沁园春·长沙》品读

2017-08-07吴国珍

吴国珍

(广州市白云区教育发展中心,广东 广州 510440)

怎一个“独”字了得*

——《沁园春·长沙》品读

吴国珍

(广州市白云区教育发展中心,广东 广州 510440)

毛泽东的《沁园春·长沙》一词,以一“独”字开头,其中意味,颇费猜详:从“独”字沿波讨源,可以解开此词在写作时间上的谜团,即“一九二六年”说有其合理性;从“独”字披文入情,有助于揣摩《沁园春·长沙》一词的情感肌理,为解读此词提供一个贯穿全篇的切入角度。

《沁园春·长沙》;伟人形象;写作时间;情感肌理

《沁园春·长沙》以一“独”字开头,稍有语感的读者都会有点疑问。毛主席的词一向雄健豪放、好铺张,笔下常见百千万等字眼,别的不说,同一词中,也有“万山红遍”“百舸争流”“万类霜天竞自由”“携来百侣曾游”等句,唯开头“独”字,劈空而来,其中意味,颇费猜详。

一、附于“独”之上的伟人形象

独,简单地说就是“独自”,它常常让人联想到孤独、孤单。但是,每个字都是矛盾统一体,“独”也有二义性,既可指“单一”,也可指“独特”“专断”等。陈日亮先生由此读出了不一样的“独”,他说:“劈头一个‘独’字,让人读到的难道仅仅是‘一个人站着’吗?你难道不会联想到像独擅、独领、独尊、独出、独具、独步、独特、独孤等一系列与‘独’字相关联的词语吗?甚至不会更远一点,还联想到陈子昂登幽州台所唱出的‘念天地之悠悠,独怆然而涕下’吗?”[1]这种解读已经把伟人的形象附加其上,把自己对伟人的崇敬渗透其中,显然是一种个性化的解读。

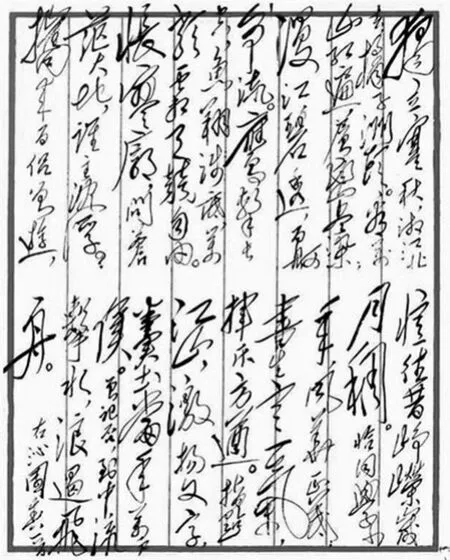

倒是毛泽东手写的《沁园春·长沙》(图1)透露了一点玄机。在毛泽东多幅此词的手书中,第一个字“独”大都写得巨大显眼,一者“独”的繁体字“獨”本来笔画就多(但不是所有的手书都用繁体字“獨”的),二者大略也可见这一“独”字笔力千钧,在毛泽东心中的分量很重。所以,词人“独立寒秋”,我们也许从中感到孤单,但于词人自身,却未必不是以先驱者自居的傲岸与坚定。“虽千万人,吾往矣。”这个“独”的身影,在橘子洲头,看似渺小,但却以其特立独行的昂然,逐渐放大,走到前台,把动荡的时代、寥廓的天地,都做了他的背景。

但是,手书是毛主席在新中国成立后写的,开国领袖的地位已经建立,笔势的自信乃至张扬也是踌躇满志之后心境的体现。事实上,我们更应探究的是,他什么时间“独立”于此?又为什么会“独立”?

图1

二、何时“独立寒秋”竟是谜

毛泽东何时“独立寒秋”?教材在正文后附“1925年”。但是,专家却有不同的看法。对此词的写作时间,大抵有三种观点。

一是1920年10月底至11月初。持这一说的是彭明道,他着重从时间上否定了1925年这一说法,“根据《毛泽东年谱》载,毛是在当年八月二十八日(农历七月初十)离开韶山,返回长沙的。这一年是六月十九日立秋,七月初六处暑”。[2]13这就使得词中的“寒秋”没有根由。他提出1920年这一说法,最主要的依据是毛泽东等人倡导组织的湖南自治运动的失败,“10月21日,代表制宪请愿团参加自治期成会等召开的各公团联席会议。自治期成会等六团体提出仍由省议会起草宪法,要求表决。毛泽东、龙兼公等代表制宪请愿团和报界联合会,声明不加入表决。至此,湖南自治运动宣告失败而终止。”[3]68彭明道认为,正是这一运动的失败,使毛泽东的思想转向,寻找新的救国途径。毛泽东在当年11月25日复信旅居法国的向警予,信中说:“政治改良一途,可谓绝无希望。吾人惟有不理一切,另辟道路,另造环境一法。”[3]70而这一时间段,在南方,可当得上“寒秋”这一时序。

二是1925年8月底至9月上旬。多数人持这种看法。《沁园春·长沙》,最初发表在1957年1月的《诗刊》创刊号上。总题目是“旧体诗词十八首”。然而,这次发表的《沁园春·长沙》,并未标明写作时间。1958年,文物出版社将这些诗词结集出版。因为湖南师范学院院刊在当年元旦公开发表了毛泽东的新词《蝶恋花·答李淑一》,故文物出版社便将此词收了进去,将书名定为《毛泽东诗词十九首》。这是第一次正式出版毛泽东的诗词集,仍未标明写作年份。到了1963年12月,人民文学出版社和文物出版社出版的《毛泽东诗词》,同时注明“一九二五年”[2]11~12据《毛泽东年谱》,当年毛泽东是8月28日离开韶山去长沙。到长沙后还向中共湘区委员会报告韶山农民运动情况。一般认为,词人“独立寒秋”,正与此有关。至于缘由,是因为湖南省省长赵恒惕得到毛泽东组织农民进行“平粜阻禁”斗争的密报后,电令湘潭县团防局派快兵逮捕毛泽东。1936年毛泽东同斯诺谈话,自称自己是“逃到广州”。[3]133~134

三是1926年12月。持这一说的主要是陈标和杨德勇。陈标的根据有二,一是“《毛泽东手书选集》影印了毛泽东《沁园春·长沙》的五份手稿,其中第一份手稿,即落款为‘一九六一年,十月十六日,毛泽东’的那份手稿,在《沁园春·长沙》后,本来写有‘一九二六年作’。影印时被隐去了。”[4]73笔者在《毛泽东诗词书法赏析》这本书中确实见到这份手书。[5]二是,1926年12月17日,毛泽东由汉口到长沙,参加湖南省第一次农民代表大会。[3]172当时正是冬至(12月22日)前几天。如果按照北方天气,以立冬为秋去冬来,则此时已是寒冬了。而南方天气则不同,以冬至为秋去冬来(这是“冬至”的本义),既然此时距冬至还有几天,只能算秋末。不过此时已经寒冷有霜了。因此,毛泽东词中所称‘寒秋’‘霜天’,应当是1926年12月17日以后几天气候的真实写照。”[4]73杨德勇进一步缩小到1926年12月21日至26日。“根据《毛泽东年谱》,在12月17日至31日之间,毛泽东有两个时间段没有记载具体工作和行程,第一个在18日至19日,第二个在21日至26日。不过,从《毛泽东年谱》上下文透露的信息分析,在18日和19日,毛泽东还要与湖南的同志商讨起草40个决议案。12月26日是毛泽东的33岁生日,次日他又参加了湖南全省第一次工农代表大会的闭幕典礼。从1926年12月27日至1927年元月初,他的工作日程已经排满。恐怕此时他已经无暇吟诗咏词了。因此,《沁园春·长沙》的创作,很可能是在1926年12月21日至26日之间,即在毛泽东33岁生日前后,那时他大概有6天的时间空当,没有参加会议和其他的公众活动。”[6]

三种观点,第一种没有直接根据,以诗证史,比较勉强;第二、三两种各有文献作证,但文献本身互相矛盾,这就产生了一系列的疑问,在手稿明确写着“一九二六年”的情况下,《毛泽东诗词》的编者为何确定此篇作于1925年?有没有征询过毛泽东本人或经毛泽东本人亲自审定?揆诸时序及文献的先后,1926年似为恰当;进一步,揆诸词的意境,特别是上阕中的“怅问”,也暗合1926年12月毛泽东的心境。12月中旬,中共中央在汉口召开特别会议。会上,“湖南区委的同志提出,根据湖南农民运动的发展形势,应当解决农民的土地问题。毛泽东赞成湖南区委的主张。他还提醒中央注意国民党左派没有掌握武力的问题:‘在粤同志有人说,右派有兵,左派没有兵,即右派有一排兵也比左派有力量。’”这一主张遭到陈独秀的反对,“陈独秀认为:解决土地问题,在目前还只是宣传,不能马上实行;对以蒋介石为首的国民党集团应当尽力加以联合;以汪精卫为首的国民党集团是左派,应尽力帮助其发展。会议接受了陈独秀的意见。”[3]172无论是国民革命中的领导权之争,还是普通民众的命运主宰,毛泽东都感受到了一种无能为力。他对普通民众的命运,不能不感到怅惘。而这,也许正是他词中“怅问”的心理根基。

三、“独”字衍生的词的情感肌理

写作者最难定的往往是第一个字第一句话,因为第一个字第一句话带有定篇的作用。当毛泽东如椽巨笔落下“独立寒秋”时,其实也奠定了整篇词的感情基调,并衍生出全词的情感肌理。

一般分析这首词,强调“看”“恰”这些领字的作用,这些显见的形式上的标志,至多只是词的一种写作技法。但贯穿词的情感肌理的,却不是这两个字,而是“独”“竞”“怅”“百侣”“粪土当年万户侯”“浪遏飞舟”等。这些字句,整体上形成了“抑—扬—抑—扬—再扬”的螺旋式上升的情感节奏,特别是词的上阕,别具一种沉郁顿挫之美。

比如,上阕的后三句,一般读者都觉得有点突兀。特别是“怅寥廓”中的“怅”字。这本是个常见字,课下注释为“这里用来表达由深思而引发慷慨激昂的思绪”,编者如此强调,自然是为伟人词中流露出来的失意的情绪作一个解释,这样的解释是否合理,其实值得探究。不过,顺着词的情感肌理看,由“独立寒秋”到“怅问天地”,其实一脉贯通,暗示了毛泽东所感受到的时间的寒意和天地的压力,当然还有这种寒意和压力下不屈的寻找与追问。

另一方面,上阕的“独立”与下阕的“百侣”也形成了对照。某种程度上,我们也可以想见毛泽东因政治主张不被认可而感到孤立无援,使他不自觉地追忆起学生年代时的英姿勃发,那时毛泽东主持的新民学会风风火火,开展了一系列反抗湖南军阀的活动。这种青春无畏的精神,会成为变革社会的力量吗?毛泽东用了一个意味深长的问句:“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?”将少年的锋芒毕露、大胆无畏转化为年过三十的自信执着、含蓄深沉,形象地表达了作者不惧当时政治运动中的各种“飞舟”,而要以自身的力量去对抗的斗争精神。

总之,“独”是《沁园春·长沙》的文脉之始,既可由此沿波讨源,探究毛泽东同志的经历心境,又可以此披文入情,揣摩《沁园春·长沙》的情感肌理。对众多相关观点,我们不可不慎思约取。

[1]陈日亮.如是我读——语文教学文本解读个案[M].上海:华东师范大学出版社,2011:3.

[2]彭明道.叩问《沁园春·长沙》[J].书屋,2001(7).

[3]中共中央文献研究室.毛泽东年谱(1893—1949)上卷(修订本)[M].北京:中央文献出版社,2013.

[4]陈标.毛泽东《沁园春·长沙》写作时间考[J].党的文献,2000(3).

[5]石磊.毛泽东诗词书法赏析[M].海拉尔:内蒙古文化出版社,2003:36-39.

[6]杨德勇.毛泽东《沁园春·长沙》研究新得[J].党的文献,2016(3):111.

(责任编辑:李益)

*本文系广东省教育科学规划课题“‘中学语文细读法’理论与实践研究”(课题批准号:2017YQJK017)的研究成果之一。