既是工作,更是学习

2017-07-24汪存一

汪存一

记得在1983年底,荆蓝同志对我说:艺术室的方晓天、胡献廷和她经常谈起自己一辈子都在歌剧战线上工作,对歌剧事业有很深的感情。现在都快退休了,还想为歌剧事业做点事。大家商议把全国上演过的歌剧编成一本书,可叫《中国歌剧史》。因感到编辑力量不足,我们请李波同志加入进来。李波同志欣然应允。高复明同志闻讯,也热情地表示愿意参加这项工作。这样就组成了编委班子。说着就拿出一份他们拟定的大纲给我,希望我从艺术档案工作的角度提供协助。大纲起始时间是1927年,历经大革命、土地革命、抗日战争、解放战争时期,到新中国成立,直至80年代,涵盖了在这半个多世纪中创演的几十部歌剧。这份大纲让我看到了歌剧界的前辈们为我国的歌剧事业做出的杰出贡献。前辈们在作品中体现的与祖国、与人民同呼吸共命运的精神深深地打动了我。作为晚辈,我当即表示虽然自己懂得太少,大事做不了,但愿意为大家做好服务工作并从中好好学习。后经五位编委老师决定,吸纳我为编委成员并负责对外联络工作。

这项工作开始后,荆蓝向剧院领导作了汇报,得到时任院长刘莲池等同志的大力支持。同时,让我陪她到文化部向时任艺术局局长、中国歌剧研究会主席团领导李刚同志作汇报。李刚在听荆蓝口述和看过大纲后说:“编写中国歌剧史是个大工程,全国包括港、澳、台在内创作了上百部的大、小歌剧,对每部作品要讲清楚时代背景、剧情简介、产生了什么社会影响和有关评价等等。既然是史,就要有观点,不但要客观公正,还要有深度,这需要有一定的理论水平,这项工作不那么容易。你们的想法很好,我支持。可我還是建议你们不要急于立刻就搞这么复杂的工作。虽然老同志长期从事歌剧工作经验丰富,但都是演职人员,理论基础还是薄弱,搞史难度太大。这份大纲已经把我们的歌剧按时间捋了一遍,很清楚,可行。你们不妨把每个剧目写成故事讲给大家听,这样编委自己就搞清楚了我们歌剧的来龙去脉,一条线就明了了,歌剧史的雏形就有了。同时,也给读者做了歌剧的普及和宣传工作。我想还是先简后繁、先易后难为好。编辑一本中国歌剧故事集,对我们的歌剧事业也是贡献嘛。我这是一己之见,你们可以再商量商量。”我觉得老局长讲得有道理,很深刻。荆蓝也同意李刚同志的意见,表示回去和大家再研究。

在全体编委会上,荆蓝传达了李刚同志的讲话,大家一致同意先从故事集做起。由于该集要向全国各歌剧院、团及编剧等征稿,如何统一体例、格式就是首先要解决的问题了。会上胡献廷提出编委会应该拿出一个方案,给大家一个标准样本参照,否则各写各的,最后无法统稿。大家同意这种做法并推举荆蓝先搞出一部歌剧故事的样文,试试看路子对不对。几天后,她将此文读给大家听,编委们认为样文很好,好就好在遵照原创的时间、地点、人物、分场次将剧情讲述清楚了,有舞台动感和戏剧性,确实是像讲故事。得到大家的肯定后,荆蓝和李刚通了话。李刚指示荆蓝:师出要有名,你们对外征稿可以“中国歌剧研究会”和“《中国歌剧故事集》编委会”的名义发通知。之后,我们就将这篇文章打印一百份,分寄全国各歌剧院团和编剧等处。不久,编委会就陆续收到各地寄来的稿件了。我们高兴地看到,这些稿件虽来自四面八方,由于条件所限也不曾开过会议,但是体例、格式基本相同,这就使我们加快了工作进度。

在收到一定数量的稿件加之编委撰写的文章后,荆蓝和我再次到李刚同志的办公室请他审看。他看后说:“路子是对的,进展很快。看来全国各地的歌剧工作者只要是为了歌剧事业,都可做到召之即来,来之能战,这支队伍值得称赞!你们做了一件好事,是很有意义的工作。我作为歌剧院的老兵,谢谢你们。”他建议我们请歌研会的主席团成员为《中国歌剧故事集》开个审定会。我们请到了李刚、丁毅、田川、舒模、陈紫、韩冰、刘诗嵘、杨光江等前辈和专家与会,编委全体出席。会议由李刚同志主持,荆蓝就这项工作作了汇报。诸老用了一个上午审看,午餐每位两个圆面包和两根小泥肠,外加就只有白开水了。他们几乎是忘了在吃东西,下意识地咬了一口面包就滔滔不绝地评说起来。记得丁毅说:“现在这些稿件,让我们清晰地看到中国歌剧在时代的大道上走过的路程。”田川说:“这本书的内容是很符合历史的,客观、实事求是地对待每位作家和他们的作品,纳入范围不偏颇。编委会的同志在没有先例可参照、没有资金来源这样艰苦的情况下,工作成绩显著。这本书的编纂是歌剧界的一件喜事。编委们辛苦了,我向你们致敬!”韩冰回忆起当年延安的情景时说:“秧歌剧载歌载舞的表演形式很生动活泼,剧情反映的就是老百姓生活里发生的事,音乐也是他们熟悉的调调,他们看得懂、听得懂。我和李波、王大化都演了不少秧歌剧,其实秧歌剧就是有地方特色的小歌剧。你们把秧歌剧收到集里我很感动,因为你们不嫌它小、不嫌它土。说实在的,秧歌剧和其他剧种是我们民族歌剧的基础。”其间诸老也时时插话,气氛甚是热烈,以至舒模站起来激动地说:“荆蓝同志,你们编委会干得好,这个会开得好,以后再有这样的会还叫上我,我一定来。”这本书受到前辈和专家的肯定,作为编委成员我们很高兴,但我们深知这画与文化部艺术局和歌研会前辈们一直在工作上给予我们热忱的指导和大力支持是分不开的,这是我们得以顺利开展工作、少走或不走弯路的保障。下午三时许会议结束,诸老各自乘公交车回家。

对各地寄来的稿件进行登记后,荆蓝、胡献廷、高复明和我边看边议,做修订和校稿工作。李波、方晓天二老因住得太远,年龄又较大,所以看稿的事就不打扰了。如开全体会时,我们就都到李波同志家里去,听取老人家的指教。在编辑这本集子的后期工作中,荆蓝和我都感到还有不完善的地方。经反复琢磨,荆蓝认为应该添加创作和演出的时代背景、社会影响和获奖情况。我想到每部歌剧的演出离不开演员的辛劳付出,所以也应该把首演的演员和他们扮演的角色有所记述。另外再按首演时间顺序将剧目名称、时间、地点、编剧、作曲、导演、指挥、舞美设计等排列成表,附在书的后半部分。我们设想在正文之后,再添加这几项内容,这本书就比较全面了。关于这几项工作内容我再次向各院、团和作者发函,请他们予以支持。后来根据各地的回函,荆蓝把这部分内容作为附录放在每部作品的后面,这样看起来就加强了历史感。胡献廷排了首演演员一览表,我排了剧目一览表。统稿后,我们惊喜地发现,这本书像半工具书了,不但可以了解每部歌剧的剧情,还可以查阅许多相关史料,大家看后比较满意。编委们一致认为,这部书的完成是在许多前辈的指教下和全国广大歌剧工作者齐心协力、无私相助的结果。我们很感动,也深受鼓舞。高兴之余我们也意识到,由于我们自身的局限性和客观条件所限,挂一漏万的情况也在所难免。自励在将来的工作中弥补。

这本记述从1927年6月至1986年7月,60年中公演的93部歌剧共35万字的《中国歌剧故事集》,于1988年2月由文化艺术出版社出版。主编:李刚,副主编:荆蓝。

在编撰《中国歌剧故事集》的过程中,有很多专家在信中谈到他们对歌剧的认知和实践体验。我们感到他们无论专业技能水平,还是理论水平都很高,加之他们丰富的人生阅历也很动人、很精彩。荆蓝曾对我说:“应该再出一本续集,我们直接‘套种。”她和李刚同志约好时间,我陪她到艺术局汇报。李刚在听到荆蓝谈完后说:“你们这个想法很好,是应该请歌剧工作者讲讲他们在创、演过程中是如何实践、如何取得经验、如何在理论上得以升华的。这本集子就是他们讲授、总结经验的地方。当然可能在同一个戏里工作,每个人所处的角度不同,观点也会不尽相同。这没关系,要允许观点不同,也可以争论,况且是‘文责自负嘛。你们将这本书定名为《中国歌剧论文集》,论,就要论起来。将来在编辑、审阅稿件时就需要有文字功力和理论水平。我想你们是不是再请一位歌剧界的笔杆子,最好还是有过担任行政职务经历的老同志参加编委会的工作。因为这本书不像故事集可以统一模式,这本书是各谈各的,编辑、修订,乃至最后统稿会更加繁杂。”荆蓝表示理解。

经他们商议后决定,田川同志加入编委会最合适,因为田老是著名歌剧剧作家,12岁在姐姐的带领下参加了革命,是新四军。在上世纪三四十年代转战南北时就创作了许多歌剧作品。1952年创作的歌剧《小二黑结婚》家喻户晓,后来又创作了多部歌剧,时任总政歌剧团团长。李刚说:“田川同志能文能舞,到编委会来把关很适宜。你们原班人马都是文化部系统的,田川同志是总政部队系统的,这对你们从全方位征集稿件会有很大帮助。”

我们在即将完成故事集的后期工作中,同時对如何搞好论文集进行了讨论研究。在全体编委会上田老代表歌剧研究会,对大家在编撰歌剧故事集所取得的成绩表示祝贺。会上荆蓝就编撰歌剧论文集的意义和如何开展工作做了阐述,田老谈了具体实施计划。这使我们明确了工作方向,也明确了具体的工作方法和步骤。在他们的引导下,大家集思广益,拟请80位编剧、作曲、导演、指挥、舞美设计、演员等撰写文章。

有了工作计划后,田、荆二老到艺术局作汇报。李刚同志在听完汇报后说:“你们的计划很好,各路大军的代表人物都聚拢了,这是‘金榜题名、金榜有名——80位啊!你们上次来后我在思考,我们的歌剧界现在是什么状况?怎样才能创作出更多更好的歌剧满足广大群众的文化需求?这些主创人员在工作中有什么困难,需要我们怎样帮助等等。总之,歌剧要繁荣。要繁荣就要有措施,措施来源于调研,可我工作忙,要抽出较长的时间到各地去不现实。我给你们一个任务,代我到外地一些院团做个调研,这样既能帮我解决了问题,你们也可以和约稿的人直接交换意见,两全其美,很好。不知你们同意不同意啊?”荆蓝立刻说:“那当然太好了,只是我们没工作经费。”李刚说:“我和音舞处的同志商议一下,拨给编委会两千元,你们拟个报告给我,回来后将情况告诉我。”我们走时李刚同志对荆蓝说:“祝你们顺利、有所收获。”对田川说:“你来,我欢迎啊!”

几天后,在编委会上荆蓝向大家传达了李刚同志的意见和交办的任务。田老就调研路线和调研的具体内容及组稿计划等进行了阐述。大家听后很激动,感到对今后的工作有了底。会上决定田、荆两位负责,我作为随从,按照田老计划的路线进行组稿和调研。

我跟随田、荆两位前辈分两次到四川、湖南、广东、福建、上海、新疆、陕西的十一个歌剧院团调研。在不同的座谈会上先后见到百余位歌剧艺术家和领导同志,如:王洛宾、艾力·艾则孜、周吉、商易、张汀、陆棨、刘光弟、许玉良、柯愈劢、张玉龙、张灵枝、杨梁斌、李执中、汤振宁、杨为湘、胡湘光、舒柯、王绥之、刘振球、冯柏铭、李林、王澄帛、卓鉴清、王再习、杨双智、庄稼、许一纬、陈德宣、陈汉基、刘鸣泰、吴兆丰、刘健民、缪桂芳、周养德、王咏肪、艾谱章……请他们不吝赐稿。座谈会上田老代表歌研会问候大家,转达李刚同志对歌剧界现状的关切与思考并询问目前都有哪些新剧目出演、创作力量如何、还有什么问题和困难……田老平易近人温和诚恳的话语使座谈会气氛融洽、活跃。

记得在西安的座谈会上,有位年龄较大的同志高声说:“田川同志,我们和你是一个战壕里的战友!”一贯轻声细语的田老也大声回应道:“当然,我们是战友!”会场引来一片欢笑。大家发言踊跃,反映问题实事求是。荆蓝就论文集约稿一事得到广泛响应。一位与会者说:“你们来太好了,娘家人来了,我们就说说心里话。”荆蓝插话:“我是陕北人,是我回娘家来了。”又是一片欢笑。那时这些被大家称之为陕北汉子的那股豪爽、真诚朴素的话语深深地感动了我。他们说:“你们带来了上级领导的关怀,我们心里感到温暖。歌剧现处在低潮,难啊。今天娘家人来了,我们很受鼓舞,我们有家、有方向,我们一定要振奋起来,努力创作出质量更好的歌剧,为歌剧事业增光添彩。”

田、荆二老所到之处,都受到同行们的热情欢迎和大力支持。听到各地歌剧工作者恳切的讲话,看到他们在努力工作,尽管要创作出好剧本、好音乐难度大,但也不乏有几部优秀的歌剧令人拍手叫好。我们这一路的调研完成了组稿和了解兄弟院、团现况的任务,为上级如何支持和深入开展歌剧院、团工作提供了实际材料。

回京后,二老向李刚同志讲述了一路所见所闻。李刚同志听得时而哈哈大笑,时而严肃地记录着。之后,他说:“你们辛苦了,收获不小。论文集有些篇章可以定下来了。你们谈到的普遍问题如:剧本、音乐创作难,出精品更是难,生产经费不足,队伍建设问题等等,这是根本问题。我和部里的同志要想办法解决。刚才谈到有几部很受当地群众欢迎的歌剧,我和局里的同志商议一下,请剧组晋京演出。一方面应该表彰他们,再者也可以给其他院、团起个示范作用。”经李刚和田川同志研究,后来以文化部、中国歌剧研究会联合邀请的名义请许多外地歌剧院、团陆续晋京公演,其中有不少优秀剧目如:《小巷歌声》《马桑树》《张骞》《徐福》《苍原》《巫山神女》《舍楞将军》《台湾舞女》《素馨花》……一时首都舞台歌剧之花盛开,全国各地也百花绽放。特别是湖南优秀剧目好戏连台,培养了许多优秀的青年歌剧工作者,在当地举办的全国歌剧观摩演出和座谈会上,举办地也被大家赞誉为“歌剧的绿洲”。

编委编撰的第二本书最后定名为《中国歌剧艺术文集》。该集收有82篇文章,共30余万字,由中国国际文化出版公司出版。顾问:贺敬之、李刚。主编:田川、荆蓝。

往事堪回首,因为我在参加这两本书的编撰中亲眼看到前辈们是怎样无私的为格局事业做着奉献。他们业绩卓著、工作能力强、专业理论水平高。但他们不居高临下,平易近人,堪称楷模。在这项工作中,前辈们的身教言传让我学到不少东西,真是终身受用啊!

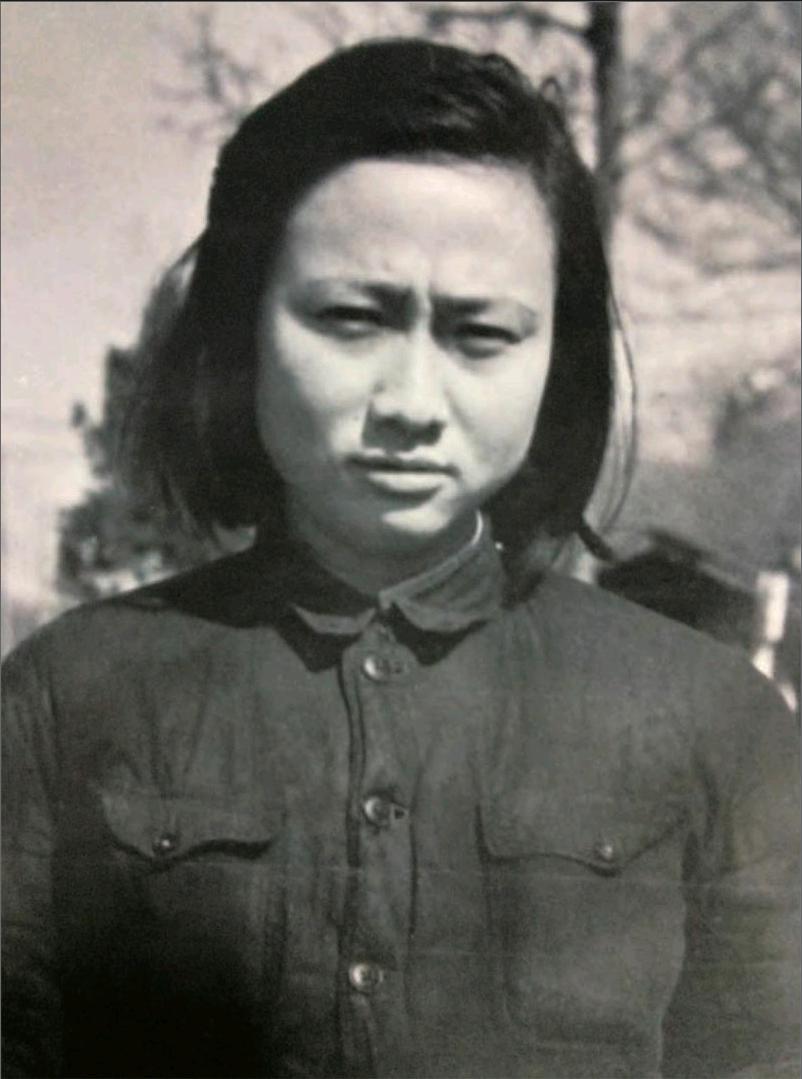

往事又不堪回首,因为我所认识的许多歌剧前辈都相继离去了。最近荆蓝也走了,年事高了虽不意外,但还是令人震惊!想起指导我们编撰两本集子的前辈:李刚、田川、丁毅、舒模、陈紫、韩冰、杨光江已驾鹤西去;想起我在跟随田、荆二老到外地调研时结交的许多好友中也有人离世了;想起他们说过的话语和爽朗的笑声;想起他们为繁荣歌剧事业付出的辛劳……人去音容在。痛哉!这无法挽回的损失让人悲伤!

回忆与总结相伴,辛劳与收获相伴,争论与友谊相伴,泪水与怀念相伴。我是学音乐的,不太会写文章,但为了追忆荆蓝前辈,这篇像工作笔记的小文道出了我对她的悼念!同时也是对李刚、田川、丁毅、舒模、陈紫、韩冰、杨光江等前辈的悼念。他们是令人尊敬的前辈!