西班牙阳光照耀下的歌剧(二)

2017-07-24司马勤

司马勤

上一期专栏中,我原本打算畅谈最近的西班牙之旅,但落笔不久就偏了题,聊起了那次多年前造访西班牙的经历。我发誓,这一次不会再犯同样的错,将会回到在马德里所看演出的主题上。可是,让我先说说另一件事。

几年前,我在纽约曼哈顿参加了一场高级别的私人晚宴——主人家预先公布了宾客的名单,好让你事先做足社交的准备。那一列名字里包括几位行内素未谋面、但声名响当当的人物。那天,我坐在了著名歌剧策划人杰拉德·莫迪埃(Gerard Mortier)身旁。

时至今日,我都不能确定,主人安排我们坐在一起,是她看得起我还是刻意开了个淘气的玩笑——报道音乐界动态的记者被安排坐在纽约歌剧圈中最遭人非议的大人物身边,双方必定相对两无言。当时,莫迪埃还是众矢之的,歌剧界指控正是他一手导致了纽约市立歌剧院的一蹶不振:当年,是他游说歌剧院为了配合林肯中心的场地翻新,取消了2008-2009演出季;后来,也正是他在上任前,毅然辞去了市立歌剧院总监的职务(但不知何故,又成功地索得了赔偿的遣散费)。几年后,到了市立歌剧院真的关门大吉的那一天,我们才发现原来这其中有更多的“始作俑者”,但莫迪埃依旧在这一黑名单中占据着重要地位。

回到私人晚宴上。大家用餐时都谈笑风生。尽管莫迪埃先生与我近在咫尺,却好像有一大块厚厚的冰墙把我们隔开了一样——直至席上有人热情洋溢地赞扬起一位女高音,我俩不约而同地都翻了个白眼。不仅如此,我们两个都留意到彼此在那一刻同时都在翻白眼。我们顿时就变成了久别重逢的知己——冰墙?冰墙是什么?

莫迪埃的毕生宏愿就是制造争议——相比之下,制作歌剧只算是他的喜好之一罢了——但是他待人接物都彬彬有礼,讲话也谦卑。当时,莫迪埃刚走马上任马德里皇家歌剧院的艺术总监——那是他一生中的最后一个职位——他跟我滔滔不绝地描绘着将要带到马德里的新歌剧,包括菲利普·格拉斯(Philip Glass)的《完美的美国人》(PerfectAmerican)与查尔斯·沃里宁(Charles Wuorinen)的《断背山》(BrokebackMountain)。这两部歌剧原本是为纽约市立歌剧院而委约的。

我问他沃里宁的歌剧在马德里首演会引起什么反响,因为当时我对马德里的认知,仅限于佩德罗·阿莫多瓦(PedroAlmod6var,西班牙国宝级电影导演)的电影。虽然说与阿莫多瓦的作品相比,两个同性恋牛仔唱出十二音音阶的旋律,只能算得上平淡无奇。“啊,你要知道,在马德里没有真正的歌剧传统,”莫迪埃说,“这是最大的优势。在一个歌剧传统根深蒂固的城市里,是不可能这样挑战极限的。”

晚宴結束的时候,莫迪埃郑重地邀请我去看《断背山》,以及任何我感兴趣的马德里皇家歌剧院的剧目。当时我忙着其他事务分身无术,短期内无法安排西班牙之旅。但是,就在我还没机会到访西班牙之前,莫迪埃在马德里又掀起了新的争议,让该歌剧院“声名远扬”。

《断背山》首演前几个月,莫迪埃对外公布他患上胰腺癌,也大胆地列出了可以继任艺术总监一职的人选名单。在一次采访中,他告诉全球媒体,透露出歌剧院的幕后消息称,必须指定一位西班牙人来继任该位,但他个人却坚持西班牙国土上无人可以胜任此位。“祸从口出”,他被开除了。后来皇家歌剧院董事会聘请了巴塞罗那利索大歌剧院的乔安·马塔博茨(Joan Matabosch)前来接任,莫迪埃被邀请回巢当艺术顾问。几个月后,他与世长辞。

《断背山》首演后一年多,我终于到访了西班牙,但其实主要是为了看斗牛。整年的歌剧演出季已经接近尾声,我唯一赶得上的,是马德里皇家歌剧院自家制作的《菲岱里奥》(Fidelio)。这部作品不是我的心仪之选,但最起码歌剧故事发生在西班牙。介于莫迪埃与歌剧院错综复杂的关系,我不知道当年他对我的邀请是否还有效,有没有人会愿意接待我。所幸,在动用了我所有的人脉和关系之后,我终于有机会走进马塔博茨的办公室。

首先,我发现——说实话其实我一点都不惊讶——莫迪埃关于“西班牙没有歌剧传统”的描述,根本没有实质根据。皇家歌剧院于1850年建立,曾几何时是欧洲歌剧的重镇。威尔第于1863年亲临马德里参与《命运之力》(Lnforza deldestino)的西班牙首演——众所周知,这个故事也发生在西班牙。

但是,莫迪埃所声称的也有一定道理。若是拿马德里皇家歌剧院与自1847年经营无问的巴塞罗那利索大歌剧院相比的话,前者经历过不少坎坷。战争与政治直接影响剧院的运营不在话下,但令剧院真正陷入危机的,不是人为因素,而是地理因素。剧院建于西班牙王宫的对面,是城中重要的地标建筑。但是,剧院的地库下面有一处地底泉,因而长年累月地积有水患。

除了泉水以外,马德里地铁的建造工程引发了剧院建筑结构上的损坏,因此歌剧院于1925年被迫关门整修。往后的几十年里,无论是战争、内战还是和平,西班牙经济都一蹶不振,公众一直以来忽视歌剧院的存亡。但与此同时,西班牙北部开始成为艺术创新的重镇——勋伯格在创作《摩西与亚伦》(Moses und Aron)时,长居巴塞罗那——但当时在马德里歌剧就完全无声无息,马塔博茨提醒我道。到了1966年,皇家歌剧院重新开张,却只充当了音乐厅的角色。直至上世纪90年代中期,歌剧院重整旗鼓上演歌剧,马德里才开始重新拾起“歌剧之都”这个称誉。

然而,这段曲折的历史背景却让马德里因祸得福。巴塞罗那的歌剧运作历年来都会受到不少政治因素的干扰:战争时期,只有法国作品可以登台,剧院避开了德国与意大利歌剧;而佛朗哥统治的年代,歌剧院则只能以捷克、俄罗斯与东德作曲家的作品为重。

马塔博茨告诉我,更令人沮丧的局面是,歌唱家独步天下。是的,上世纪中叶,西班牙歌唱家红极一时。“三高”中的两位,以及女高音特雷萨·贝尔冈扎(Teresa Berganza)与蒙塞拉·卡巴耶(Montserrat Caballe)都在国际乐坛风靡一时。问题是,马塔博茨解释道,剧院除了杰出歌唱家以外,无论是乐团、合唱队,以至技术制作水平,都陷于荒废的状态。

我好奇地向马塔博茨求证,莫迪埃当时的另外一个断言——董事局是否规定接班人必须是西班牙人。“不对,”他脸上更表露出疑惑,“其实,这个说法完全荒谬。他们联络我的时候,已经有三位候选人,而我是其中唯一的西班牙人。你知道吗?莫迪埃喜欢夸大其词制造丑闻。我也引发过争议,但那不是我的事业目标。”

当马塔博茨受马德里歌剧院青睐的时候,他己领导了巴塞罗那歌剧院17年之久。他当时的首要任务,是要避免马德里成为另一个巴黎歌剧院——在当年莫迪埃离开巴黎之后,歌剧院找来了一个与他截然相反的人继任。“我一开始就跟董事会说,我们需要认可莫迪埃,他的方向基本上是对的,我们只需要调整一下细节就行了,”马塔博茨说。

马塔博茨继任后的方案包括聘请话剧与电影导演制作新歌剧,把剧目延伸至新的作品以及被历史忽略的珍品。“制作更多西班牙歌剧的计划却遇到难题,”马塔博茨说,“19世纪那些西班牙著名作曲家撰写的作品,基本以意大利语演出;而大部分巴洛克时期的西班牙歌剧,作曲家都是意大利人;以西班牙语演唱的歌剧作品,大部分又源自南美洲。”

最重要的一点是,马塔博茨想要让习惯看威尔第与普契尼的西班牙观众,有机会接触到其他作品。“在我们谈及21世纪的新作品前,我们还有很多20世纪的经典作品从未在马德里亮过相,”马塔博茨这样解释,“先洞悉传统,才有资格探讨创新。”

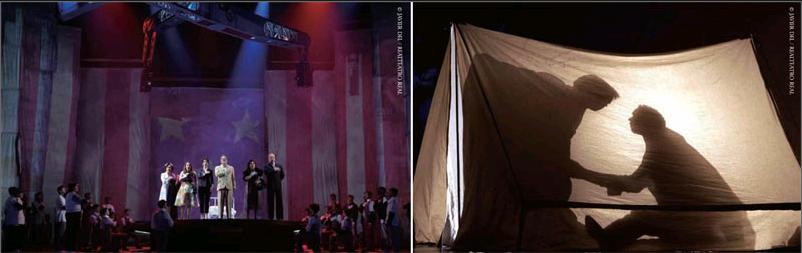

终于,我总算有机会在马德里现场观赏了艾琳娜·门多萨《谎言的城市》的世界首演。这部作品是莫迪埃生前最后一部委约作品,本应在2014-2015演出季亮相,可惜因为财政问题而被压后。

巧上加巧的是,阿莫多瓦最新的电影刚好在飞机上放映,这正是极好的预习:阿莫多瓦的电影《胡丽叶塔》(Julieta,港台译名《沉默茱丽叶》),把小说家艾丽斯·芒罗(Mice Munro)的三个故事置于同一时空;而门多萨与编剧兼导演的马蒂亚斯·里布斯托克(Matthias Rebstock)收集了乌拉圭作家胡安·卡洛斯·奥内蒂(Juan Carlos Onetti)笔下四个发生在虚构的圣马利亚城的故事,将其搬上舞台。电影与歌剧的情节发展都由女性主导,男人只不过是可互换的装饰性配角罢了。但阿莫多瓦的影片将故事情节梳理得十分清楚,你永远都知道时间、地点与事故的原因;而观看《谎言的城市》的歌剧观众却一头茫然,迷失在时间和空间的交错与对位里。

这部85分钟的歌剧从一位委约女制作人重演她的梦境拉開帷幕,在这场演出中她既是主角也是观众;但是梦境还没有亮相舞台之前,我们又看到一个身着华丽礼服的女人,她在每一个月亮高挂的晚上都要和死去的未婚夫举行“婚礼”;还有一个淫荡女演员,硬要把自己与其他男人的不雅照发给当电台播音员的丈夫;最后又来了一个神秘的女人,她细数一些异想天开的游历经历来引诱青年,后来我们才知道那些全都是真的。

门多萨与里布斯托克相当谨慎,没有用“歌剧”这两个字来定义作品,大部分观众想必也都同意。主创很清楚地区分了音乐、文本和舞台的领域。这种手法一方面突显了作品的优点,但最终也成为它的败笔。

当人物、故事与布景自由地重叠,门多萨所写音乐的主要用途只是让我们分清楚角色与地点:梦想者在第一场出现时,配乐轻描淡写,音域宽度很大;在酒吧里,一群男顾客突然敲起没有旋律但富有节奏感的多米诺骨牌;一个载满旅游照片的箱子原来是个手风琴;还有酒保不断地敲打玻璃杯、调酒器与小冰桶,以达到戏剧性的荒诞效果。

整个音乐以及里布斯托克碎片化舞台手法所缺乏的,是戏剧的契机和张力。虽然每一节点都很清晰地划分了,但想要从一点过渡到下一点却很困难。还有主创要求演员摒弃传统歌剧(美声)唱法,采用程式化的诵读——这一点都帮不了观众去了解人物的感情与深度。

莫迪埃生前最喜欢触怒观众。如果他死而复生制作这部作品,会有什么结果?当晚的观众充其量还算尊重演出,因为没有中场休息打断大家集中的精神,观众也无法“落落大方”地趁机离开歌剧院。主创的这点小心思差不多起到作用了——虽然有20多人在歌剧中段很显眼地离场;到了最后一场,又有10多人走掉。

我在第二个晚上看了布里顿的《比利·巴德》(BillyBudd),这也是该剧的马德里首演。看这场演出时,我回想起马塔博茨曾跟我说,要为马德里观众献上20世纪重要歌剧的那番话(这部歌剧在巴塞罗那演过两遍,其中的一次正是马塔博茨领导歌剧院的时候)。导演黛博拉·华纳(DeborahWarner)保存了原剧本中18世纪后期的元素,加上舞美迈克尔·莱文(Michael Levine)做出的简约设计,配合克罗伊·奥伯伦斯基设计的现代服装。这是一个崭新的联合制作,在马德里演罢,还将在巴黎、罗马、芬兰国家歌剧院亮相。

该制作的特点是:演员表达感情时令人信服万分,远胜于他们的演唱。布林德利·谢拉特(Brindley Sherratt)扮演约翰·克拉加特(JohnClaggart),他利用咬字来表达角色阴沉的一面,比唱功更胜一筹。托比·斯宾塞(Toby Spence)饰演维勒船长(Captain Vere),当他背叛比利之后,明显地失去了不切实际的乐观。演出比利的南非男中音雅克·严布雷罗(Jacque Imbrailo)走向断头台的时候,仍然表现了青春活力。

演出成功的主要原因,我们应归功于皇家歌剧院音乐总监埃沃·博顿(Ivor Bolton)。从乐池到合唱团,以至主角们之间的互动,整个晚上都注意力集中,从始至终张力丝毫未减。每一个戏剧性的时刻都恰到好处,点到即止。

《比利·巴德》的演出时长刚好要比《谎言的城市》长一倍。可是,第二个晚上,让我感觉时光飞逝、意犹未尽。