《红楼梦》歌剧梦圆八十载

2017-07-24周凡夫

周凡夫

如果从当年“齐白石干儿子”、中国女婿(夫人是中国钢琴家李献敏)的俄罗斯作曲家齐尔品(A.Tcherepnin,1899—1977,港译“车列蒲宁”),1936年在上海要找鲁迅撰写《红楼梦》歌剧剧本算起,到盛宗亮作曲、黄哲伦编剧的《红楼梦》歌剧于2016年9月10日在旧金山歌剧院世界首演,使得将这一名著搬上歌剧舞台的梦想实现,中间刚巧隔了80年。

80年后的今日,中国在国际问的影响力,远超当年处于抗日战争前夕的风云岁月。尽管国际上对中国四大名著之一的《红楼梦》应较80年前有更多的了解,但对外国人而言,《红楼梦》仍是一部卷帙浩繁、内容复杂繁琐、相对仍不易理解并且稍显晦涩的文学作品。如何以西方的歌剧形式将其搬上舞台,并在取得国际共鸣的同时又能保持原著中中国文化的底蕴,创作团队与制作团队面对的困难的确不小。

创作团队:三角恋与大时代

现时“华丽转身”成为歌剧的《红楼梦》,由旧金山歌剧院委约创作,并由旧金山歌剧院及香港艺术节联合制作。为此,在美国世界首演后半年,便再搬演到香港艺术节作亚洲首演,制作及演出团队当然也和半年前的世界首演有所不同,现且就香港艺术节的制作版本来评说梦圆八十载的效果。

先就创作的层面来看。创作团队无可避免要从歌剧这一艺术形式的特点来考虑,对原著进行了大刀阔斧的取舍。西方歌剧“形式长于描情”,因而于人物性格刻画、复杂繁琐的情节叙事,便无法与小说、戏剧相比。为此,创作团队将原著众多人物、情节和主题集中于宝玉、黛玉与宝钗这条一男两女的三角爱情故事,又将原著中清代皇帝与贪腐的官宦家族的政治斗争背景加以突出强化,以增加歌剧中爱情故事背后史诗性的大时代气息,由此也使得将贾薛两家财产抄家没收、贾府大观园被焚毁作为整部歌剧的高潮显得顺理成章。

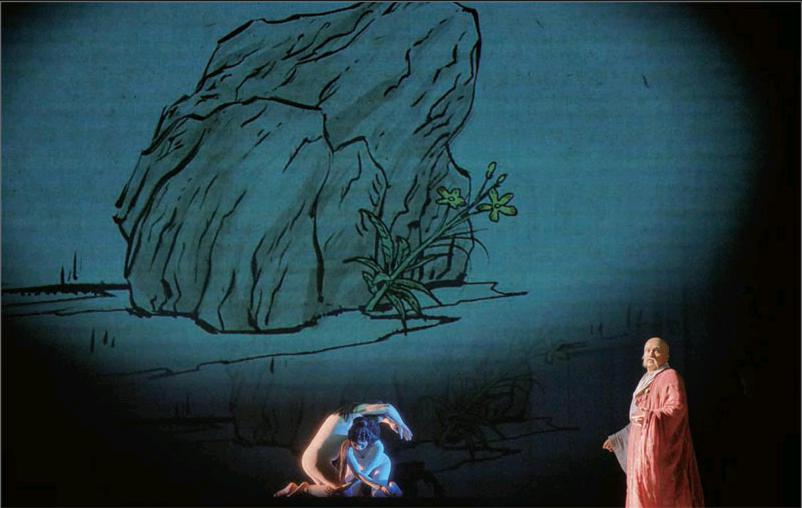

这样的取舍下,从原著中400多个人物中,最终只选取了七位主要角色和一位念白演员,因而原著中包括在中国民间几乎是世人皆知的王熙凤等在内的大量人物,都在歌剧中消失了。事实上,如保留王熙凤,“宝黛钗”的爱情故事便难免被分散,甚至会被大大冲淡;不过,尽管保留下来的人物不多,但在全剧两幕十一场近两个半小时的戏中,仍保留了原著中多个著名场景,包括荣庆堂、潇湘馆、梨香院、怡红院、凤藻宫等,还将“黛玉葬花”与“黛玉焚稿”这两个“经典”场景设在翠竹林和桃花湖;除此之外,更重要的是保留了原著(又称为《石头记》)背后的哲学精神所在——歌剧中的“序幕”,便是通过和尚之口,向世人诉说女娲补天遗下未用石头的传奇故事:数千年来滋养灌溉的仙界石头与绛珠仙草相互倾慕,动了凡心,要到凡间体验爱情,不顾和尚劝阻,双双被风月宝鉴吸入镜中,投胎转世;石头降生为宝玉,绛珠仙草则转世为黛玉,自此堕入红尘的爱情烦恼中,这也为这段东方爱情故事加上了“前世命运安排”的宿命论框架。

同时,“宝黛钗”三角恋的形成与矛盾所涉及的伦常姻亲、封建制度、君臣妃嫔,都源自中国传统文化中的“儒、道、释”三大哲学观。最后一场戏(第二幕第六场),宝玉落发出家,黛玉自沉桃花湖消失,其实是对“序幕”呼应的“尾声”,最终没有按照“尾声”处理,多少是有意强调宝、黛前世注定不能结果的“宿命爱情”才是歌剧的主旨。而前一场戏贾府毁于火中的戏剧性高潮,便非故事的终结,也非题旨所在了。

歌词舍中取英音乐避去传统

作为西方歌剧的艺术精髓所在,都聚焦于音乐,作为创作团队的关键人物便是作曲家盛宗亮。选用英语作为唱词,难免会使得有些人感到不易接受——的确,宝玉、黛玉的爱情二重唱,黛玉的葬花、焚稿,唱的都是英语,难免有些怪怪的——很明显,舍中取英的抉择,是考虑到未来选择演唱团队的空间可以更大,无需局限于能懂唱中文的歌唱家。其实,普契尼用意大利文来唱日本故事背景的《蝴蝶夫人》、中国故事背景的《图兰朵》,早已风行全球。时至今日,采用英语来演唱《红楼梦》仍存在阻力,只能说是因为这部名著的人物与情节,早已深入中国人的内心,那便是欣赏心理的问题多于歌剧艺术的问题了。

从歌唱艺术上来说,采用英语演唱,最大的好处是英语发音对作曲来说则较易谱曲、不会出现“倒字”现象,但腔韵发音仍会左右旋律的进行,色彩上很容易流于“非中国化”而出现“四不像”的情况。幸好,近两个半小时的音乐在香港首演之夜听来,这种现象并未出现,无论是序幕的开场音乐,几场舞蹈音乐,还是大量加上英语歌词的唱段,听来不仅流畅顺耳,也无丝毫生硬的感觉。

不过,要指出的是,演出时同步投映中英文字幕,对看得懂中文的观众而言,中文翻译的歌词,仍较所唱英文歌词要“唯美”得多!

至于盛宗亮的音乐,反而是刻意地避去传统的中国音乐色彩,既无刻意突出五声音阶的采用,管弦乐的配器效果更将大型交响乐团的表现力发挥到位,从精致细腻的弦乐、木管,到强大爆发力的铜管与打击乐器都用上了,但每当鼓、钹交加,逐渐击出中国戏曲的锣鼓味道时便消失,可以说力求避免出现太浓厚的传统中国音乐色彩。唯一例外的是加用了最富有中国传统韵味的古琴,特别是在第一幕第二场潇湘馆和第二幕最后的第六场,效果最为突出,但作用与意义却不同。在潇湘馆中是黛玉抚琴奏出的琴韵,但在第六场和尚为宝玉落发后的古琴声音,则带出黛玉出场,那已成为黛玉的音乐形象。或许,避免强调中国传统音乐色彩,正是消减配上英语歌词不伦不类效果的聪明做法。

同時,较为特别的是,全剧连同只演不唱的和尚在内的八个角色,除了宝玉,歌唱演员全是女声:三位女中音(王夫人、宝钗、薛姨妈),一位女低音(贾母),两位女高音(除了贯穿全剧的女主角黛玉,另一位便是元妃)。元妃在第一幕和第二幕各演出一场(严格来说第二幕第二场只演了半场),但唱段较突出,来自中国台湾的女高音何佳陵,歌声和演技都演活了这一忍辱负重的悲剧形象。元妃这个角色有意塑造成为歌剧中的一位关键人物,这也是加强剧中大时代政治背景的手法。

在六女一男的声部组合下,整部歌剧的色彩自然偏于女声的特色,虽然契合了宝玉长于女性包围下的脂粉丛中的故事情节,但歌剧风格也难免会偏于阴柔。不仅如此,合唱部分,女声合唱的分量也较强。另外,歌唱形式则包含了构成传统大歌剧的咏叹调、二重唱、三重唱、合唱,宝黛钗的男女声(爱情)二重唱尤多,为此,宝玉的戏份也最重。不过,乐队配器在铜管与打击乐器方面也有颇重的分量,这便多少能对全剧偏阴柔的倾向起到一定的平衡作用。汤沐海指挥的香港管弦乐团也能将大幅度的色彩与力度变化掌握得很好,与歌唱演员配合上的上佳效果,也显而易见。

但话说回来,歌剧中的唱段和主题乐句,真能做到“一听难忘”的却绝无仅有,尽管这些唱段基本上都能达到塑造人物性格、表达人物感情与故事情节的作用。或许,这也是现代歌剧的其中一项“特征”吧。

表演团队:韩国与华人艺术家

在这种情况下,演员能在歌唱时实时带动观众情绪的段落并不多,能让人留有印象的,更多的是通过演技与外形。就此而言,香港版的主演、配角和合唱团演员,均来自中国(包括香港地区和台湾地区)和韩国,全是东方人的面孔与体形,这也成为避免出现“不伦不类”现象的关键点。

作为男女主角的两位歌唱家,男高音石倚洁的宝玉,歌声通透清丽,很符合角色的形象,气质及造型也很讨好;韩裔女高音曹青的黛玉,声线与感情表达都不俗,但歌剧中从开始时的进府,到最后在桃花湖中消失,甚至“葬花”与“焚稿”两段“经典戏”,其塑造的黛玉形象都并非体弱多病、弱不禁风、多愁善感的“弱者”,由此也减弱了这段前世宿命的爱情悲剧的感人程度。

女低音张秋林的贾母扮相恰如其分,但歌唱声线如能更浑厚些,会更能突出人物的性格;同样,韩裔女中音金佼那的王夫人,被塑造成剧中“唯一”的“反派”,但在音乐与形象上并未过多渲染夸张。为此,王夫人与宝玉、黛玉的矛盾冲突,反而不及“躲在暗处”、并未在舞台露面的皇帝与贾家之间的矛盾显得更为强烈;至于女中音郭燕愉演唱的薛姨妈,与香港女中音李蕙妍演唱的薛宝钗,两人无论在声线音色上、形象上,两姐妹的感觉强于两母女。

合唱的唱段有不少,原是室乐合唱团形式的DieKonzertisten增添了18位外援(节目单上所刊登的合唱团名单一一注明了外援名字)才能应付,特别是序幕及第二幕中的红尘世间众生与“叫花子”的合唱,唱出了带有呼喊般的戏剧性大合唱的效果,但有较重和较大发挥的仍是女声合唱。

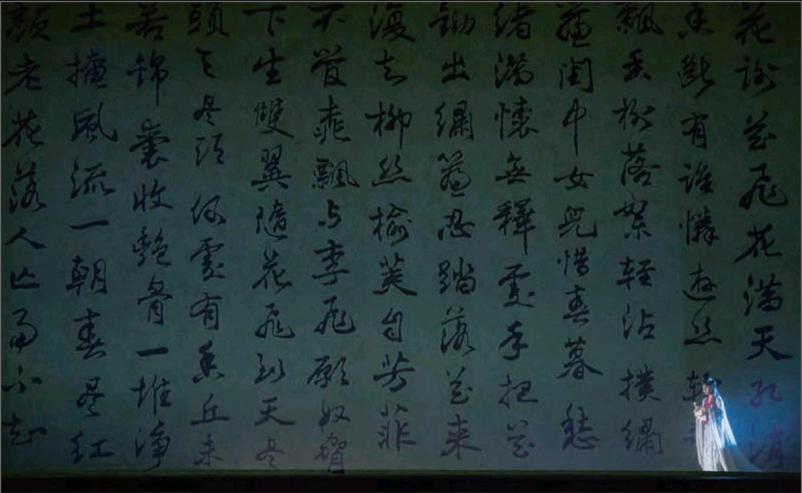

从观众进场时便已盘坐于落下满布书法字体的前幕前,在条案上挥毫书写的香港著名资深演员林泽群扮演的和尚,声线与外形均具说服力;在整个演出中,他只说不唱,但却是带出题旨背后哲学精神——仙界与凡间的混沌物质世界,无论是命定的爱情,还是权力利益争夺的斗争,都是太虚幻境中的云烟而已——所在的关键人物。这个角色既可说是宝玉出家后的化身,也可说是洞悉“仙机”的智者,在歌剧中多次穿插出现后,在最后一场戏又回归到落下前幕的小空间(茅庵)中来为宝玉落发,正好与序幕呼应。

制作团队:虚实结合见唯美

相对于歌唱演员的团队而言,幕后的制作团队,堪称“星级阵容”——导演是中国台湾的赖声川,舞美设计是中国香港的叶锦添,灯光设计是旧金山歌剧院的驻院灯光设计加里·马尔德(Gary Marder),编舞是台湾舞蹈家许芳宜,全都是具有国际名声的艺坛中人。在这个制作团队的打造下,歌剧《红楼梦》在舞台上呈现出来的视觉效果便有如是一幕接着一幕的唯美场景,特别是加上舞蹈的几个场景——序幕中石头与绛珠仙草凡心炽动,被风月宝鉴双双吸引入镜中,堕入红尘的处理;第一幕第四场,在怡红院宝玉梦中周旋于美女裙钗中,与仿是宝钗、又如黛玉的美貌女子翩翩起舞;和最后一场,黛玉在水精灵的舞动下,孤身降下到桃花湖上,营造出太虚幻境的气氛。六位香港女舞者也能发挥得不错,唯全剧最后终幕时的处理,采用在舞台上几已用滥的蓝色大布条在灯光下翻滚模拟起伏的波浪,让黛玉消失在其中的手法,欠了点创意,效果上也乏意境可言。如果说这是一部唯美的歌剧,那么这便是其中一个小小的“槽点”了。

这“唯美”场景的出现,除了盛宗亮的音乐风格,采用具有调性的旋律与和声,结合英文歌词,产生近似“美声”的效果,提供“唯美”的基调外,叶锦添的布景采用“虚中有实,实中有虚”的现代美学手法,结合马尔德灯光,于序幕中所营造的以虚为主的太虚幻境场景;转入第一幕第一场,与传统戏曲相近的荣庆堂布景,及各人物的服装,对照出自仙界转到红尘人间,同样具有“唯美”的舞台视觉效果。

当然,挑剔者不难发现,台上呈现的《红楼梦》的故事,即使只是宝黛钗的三角恋,也经历了一段岁月时光,唯剧中人物的服装,自始至终基本无大变化,这种“始终如一”的处理,出发点应当不是要节省服装制作费用;可以理解的是,歌剧本质是并非写实风格的戏剧体裁,而歌剧《红楼梦》的制作更是虚实结合的风格,因此,服装上“始终如一”的处理,应当是刻意设计而为。

其实,除荣庆堂的布景倾向传统“实景”外,潇湘馆、怡红院、凤藻宫、贾母厢院、桃花湖等场景,则多以简约设计、虚实结合为主。第二幕有好几场戏的处理,更见出导演赖声川采用现代剧场手法起到很好的“唯美”效果。如第一场“翠竹林”的葬花,幕启时,竹林先是将黛玉包围,再慢慢展开,很“具象”地展示出黛玉从自闭的空间慢慢走出来,象征色彩鲜明;又如第二场贾母在病榻上身亡后,病榻的纱帐随即变成祭帐,围绕着贾母遗体的大床推进的人群,也立即变成参加丧葬的仪仗队;第四场焚稿的处理,采用由香港书法家李百强所写的诗稿书法构成的前幕,让黛玉在幕后演出,则是虚与实结合的“唯美”场景的典范。到全剧高潮的第二幕第五场,回到第一幕第一场的“荣庆堂”场景,在九分钟内将宝玉成亲、交拜天地,到宝玉惊觉被骗、锦衣卫抄没两家财产、贾府被焚,节奏明快,一气呵成,以“迅雷”般的手法,将戏剧张力一下子推向最高潮并落幕后进入“尾声”,这种节奏感,手法很现代,也无损“唯美”感觉。

两岸唯美首演八十大梦终圆

无论如何,从盛宗亮的音乐开始了歌剧《红楼梦》艰巨的圆梦之旅,半年内在太平洋两岸顺利完成两次堪称唯美的首演,可以说,这是80年前齐尔品找鲁迅“筑梦”未竟以来,无数动过歌剧《红楼梦》念头的筑梦者,终能圆梦的一件大事。我们有理由相信,80年前,恐怕难以找到具备足够水准的华人歌剧制作团队来完成这一大梦。要能做出既保留有中国文化韵味,又具现代艺术气息的歌剧《红楼梦》,实属不易。80年后的今日,台前幕后的创作、歌唱、制作团队都能以华人作为主力(香港版制作的幕后以香港地区的技术人员为主,再结合少数外籍人士),最终打造出既可进军国际舞台又能为华人接受的“大梦”。

当年齐尔品写信给鲁迅邀约《红楼梦》的歌剧剧本,将信放在上海内山书店,鲁迅也回信表达了“乐于尝试”,但遗憾的是,当年10月19日鲁迅突然去世,齐尔品的歌剧《红楼梦》的梦也只能画上休止符。80年后的今日,将《红楼梦》搬上歌剧舞台的梦想终于实现后,若《红楼梦》能在当年齐尔品“做夢”的上海舞台出现,相信九泉之下的齐尔品也会为之微笑!