联合制作与借力而行的设想

2017-07-24谭烁

谭烁

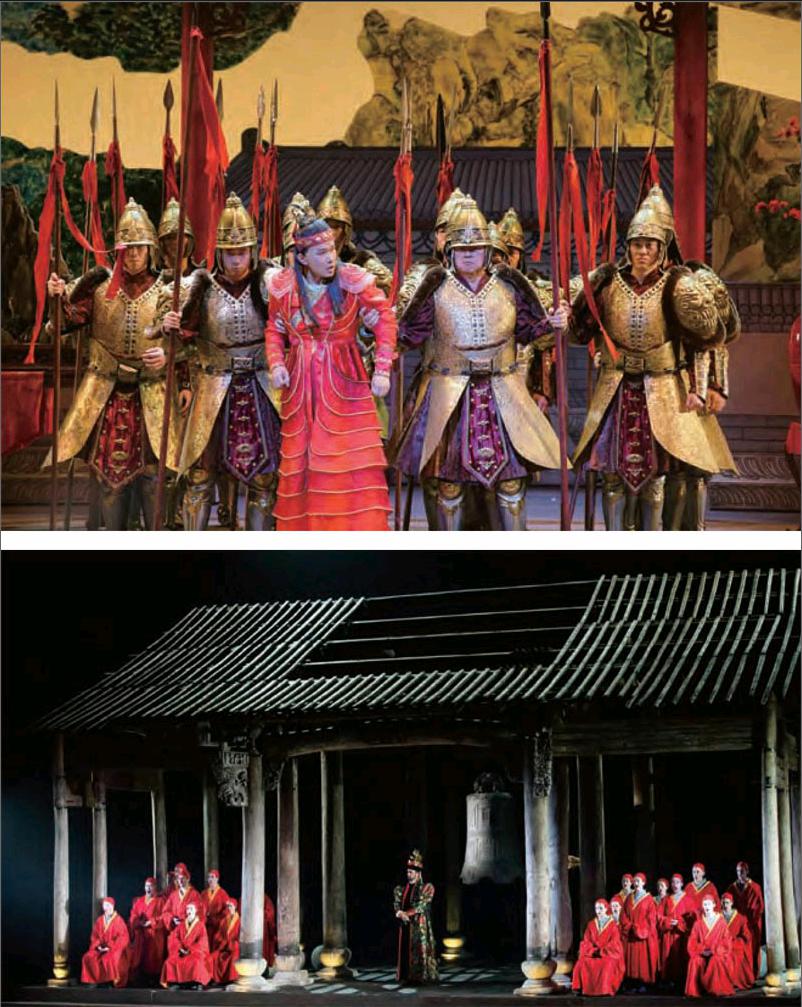

2017年4月9日晚的演出,在北京天桥。

这一带,位于天安门正南三公里处,是老舍话剧《龙须沟》描绘过的地方,也是该剧中程宝庆卖过艺的地方,只不过现在,水迹早了无踪影,而1949年以前热闹的市井文娱,如今也只能通过广场上八尊民间艺人的雕像去联想。而4月9日晚汇聚于此的人们,是为了歌剧,更确切地说,是为了一部诞生在182年前意大利两西西里王国那不勒斯的歌剧——《拉美莫尔的露契亚》,当晚是其新版的首演,也是中外合作完成的版本。

联合制作,未来歌剧之常态?

“您知道今晚指挥变更的消息了吗?”得知我为歌剧而来,北京天桥艺术中心大门口的工作人员关切地问,“如果需要办理退票的话——”他指了指票房方向。

指挥变更的消息,是演出前三天突然对外宣布的。这一由国家大剧院和马林斯基剧院联合制作的歌剧,原定捷杰耶夫执棒。作为马林斯基剧院的“统帅”,他可谓是这场演出的最大“含金量”,而他的缺席,也被视为艺术价值的折损,因此如何处理可能发生的退票潮,成为剧院的考量。

好在,退票潮并未到来,当晚1600座的大剧场,依然满满当当。

不过,从这一小事件也可以看出,与国际顶级剧院合作和保证剧目的艺术品质,二者是多么息息相关。毕竟,除了乐团指挥外,歌剧导演、舞美、服装设计、戏剧指导,合唱指挥、灯光与多媒体设计等主创人员,全部由西方专业人士操刀,国家大剧院作为联合制作的另一方,主要提供的,还是服装道具布景的制作以及乐团乐手、合唱歌手等参演者。

这部“联合制作”,将来还要移师马林斯基剧院演出。有媒体认为,这将是“向俄罗斯观众展示‘国家大剧院出品与‘中国制造的精良水准,实现‘国家大剧院制作在俄罗斯的首次输出”。这么说,也许是对的,只不过届时能“展示”和“输出”的,只有服饰和布景,因为当《拉美莫尔的露契亚》搬上马林斯基剧院的舞台时,乐池中的琴师和合唱团歌手都不是来自中国的了——马林斯基剧院有他们自己的班子。

当然,到今天能够与马林斯基剧院联手合作,并反向输出国外,国家大剧院已走过好几载春秋:2009年与意大利凤凰歌剧院合作《蝴蝶夫人》,第一次尝试独立制作国外歌剧院的原版布景;2010年邀请美国著名导演弗兰切斯卡·赞贝罗执导全新版《卡门》,首次经历国际化歌剧制作模式;2011年独立复排意大利帕尔马皇家歌剧院版《弄臣》并成功上演,标志着其歌剧制作体系的完善……

中央电视台2013年播放的国家大剧院纪录片中,也介绍了购买《弄臣》版权、学习制作流程并将其“本土化”的过程——这不失为歌剧院成立初期的有效战略,而当熟悉了流程之后,联合制作则成为一种必然的选择。因为斥巨资购买原版版权,除了引发短暂的轰动、带来有限的一次性消费外,留给剧院可利用的“遗产”远不如联合制作来的多——后者不仅可以提升中国年轻剧院的制作水准,还可以使合作剧院共同分摊布景、服装、道具和主创的成本,所节省下来的开支,少则10%,多则30%①——这对于世界上任何一个歌剧院,都是不小的诱惑。

歌剧院之间的合作,已是世界趋势。美国歌剧协会(OPERA America)2015年12月出版的《歌剧联合制作手册》(Co-productionHandbook)开篇即给出明示:“歌剧联合制作日渐增长,其中不乏标准剧目,亦有新作剧目,这令世界歌剧界专业人士倍感兴趣。在此背景下,美国歌剧协会鼓励推动歌剧院之间的合作,并已将其作为本协会首要任务之一。”

此次《拉美莫尔的露契亚》的舞台布景和服装道具,都是在北京当地制作的,应该降低了一些成本;其中某些道具——比如楼梯之类,可能是国家大剧院之前已有的“陈货”,重复利用也可以省下成本;合唱团和哑剧演员六七十人的服饰,虽然是新设计的,但材质、款式比较统一,应该也能降低一些成本;导演、舞美、服装设计——三个主创的活,由雅尼斯·科克斯一人承担,如此下来也应该节约了人工费;而这些节约之后的开销,是与马林斯基剧院共同承担的,这等于又省下一笔开支。

此次通过联合制作的《拉美莫尔的露契亚》究竟可以比独立制作节约多少经费,无法确切得知,不过对于国内上演的西方歌剧的成本,有一个参考是2013年广州大剧院原版引进英国皇家歌剧院《茶花女》的例子。据媒体透露花费了620万,如果这一数字属实,那当时三场演出的每场平均成本不低于206万。

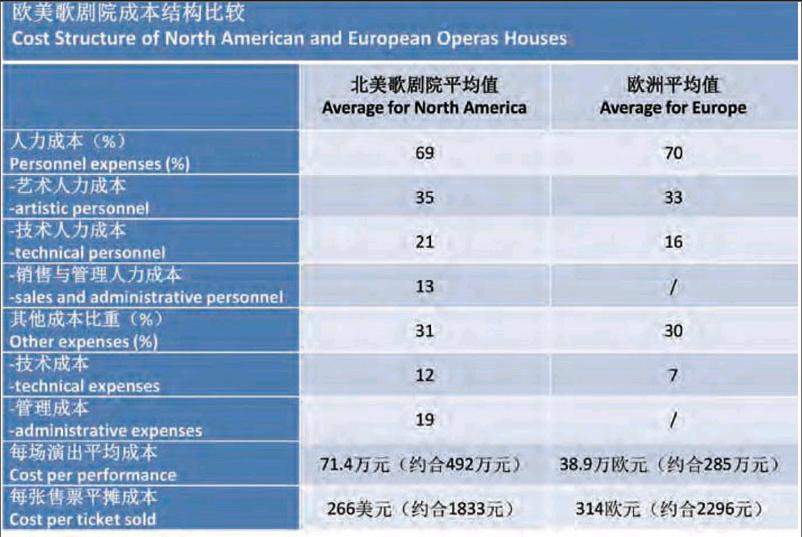

另一个间接参考是欧美歌剧院的成本。下图中引用的数据,摘自法国企业管理教育基金会(FNEGE)前秘书长、巴黎歌剧院前副总监菲利普·阿基德(Philippe Agid)與法国ESSEC高等商学院荣誉教授让一克劳德·塔隆多(Jean-Claude Tarondeau)合著的《歌剧管理:一份国际比较研究》(TheManagement of Opera:An InternationalComparative studF),其中所反映的欧美歌剧院成本结构不尽相同,但人力占去总成本的七成,是很相近的。中国的人力成本相对低一些,独立制作应该较欧美便宜,但联合制作如果能在此基础上再省30%,何乐而不为?

国外一流剧院在拥有主创资源的情况下,当然愿意做更经济的制作;对国内剧院来说,除了经济上的益处,还可以亲历国际化制作流程、积累演出剧目,并为国内艺术家提供与西方大师同台的机会。如果有机会反向输出——譬如2016年国家大剧院与美国大都会歌剧院、德国巴登一巴登艺术节、波兰国家歌剧院联合制作的瓦格纳歌剧《特里斯坦和伊索尔德》在德国巴登一巴登节日剧院首演——可以极大地提升剧院的国际形象。

由此可以判断,未来西方歌剧制作的中外合作,将会越来越多,只不过,中方目前还难以成为联合制作的主导方,因为我们所能提供的,仍然局限在布景服装道具以及乐手、歌手等人力物力上,而非涉及艺术水准的创作。

此外还值得思考的是,为什么中国作为歌剧院数量大国(近30家,仅次于意、德、美、俄),相互之间却鲜有制作上的交流?英国的威尔士国立歌剧院、利兹北方歌剧院和苏格兰歌剧院结盟为一,以提升歌剧上演率和覆盖更多观众群,为什么中国国内歌剧院之间,难以形成有效的联合制作机制?这些问题,也是国家大剧院歌剧顾问朱塞佩·库恰先生至今不解的地方。

或许,剧目适应地域差异、布景适应舞台差异都是不小的难题,但如果能与国外剧院成功联合制作,那么横在国内剧院之间的阻隔,则应该不是客观使然。

借力而行,

从欧美非营利性组织开始?

《国家大剧院》杂志去年11月发行的第100期,将14页篇幅给了旧金山歌剧院的《红楼梦》首演——一篇访稿、一篇特稿和一篇记者手记组成的专题,与全球数百家媒体的数百篇报道一起,为这部改编自中国名著的英文歌剧聚焦。

不过,媒体所聚焦的,大都是星光熠熠的华人主创团队以及被浓缩成两个半小时的“宝黛钗”三角恋剧情,而鲜有在意美国明尼苏达州一个与该项目有着密切关系的非营利组织——传龙基金会(Chinese Heritage Foundation)。《红楼梦》这部歌剧,正是由美国明尼苏达州传龙基金会发起,并委托明尼苏达歌剧院前总监牵线,由旧金山歌剧院委约华人艺术家主创,与香港艺术节联合制作的作品。

传龙基金会作为《红楼梦》的发起者和募捐者,甘于隐匿在幕后,而另一部歌剧的促成者,则耀眼许多。2010年《塞魅丽》在北京国际音乐节上演期间,有不少媒体在大标题中提到了它的名字——拿督黄纪达基金会。这家在英国注册的非营利慈善机构,不仅为《塞魅丽》出资,同时也是作品的直接委约方。

这两家基金会,尽管在运作上有些不同,却有着极为相似的使命,即通过扶持文化、艺术、教育类项目,加深中国与世界其他地区的跨文化交流,它们在实现使命和愿景的过程中,也为中国(华人)艺术家带来了展示才华的机会。

“要制作成歌剧,必须先找到从文化上完全理解这部原著的作曲家和剧作家。”这是旧金山歌剧院艺术总监的大卫·高克利(David Gockley)在筹划《红楼梦》歌剧项目時的想法,也正是从这点出发,主创团队中有了作曲家盛宗亮和剧作家黄哲伦的身影,在那之后,导演赖声川、舞美与服装设计叶锦添和编舞许芳宜也加入其中。“这是属于中国的文化,不是我自己的文化,所以我给这支团队充分的自主权。”高克利曾在采访时这样说。

而《塞魅丽》,这部欧洲巴洛克时代的歌剧,则似乎与《红楼梦》殊途又同归。拿督黄纪达基金会创始人黄玲玳爵士夫人大胆委任张洹——一位没有执导经验的中国当代艺术家——去诠释歌剧中的希腊神话。“单纯地在东西方之间直接‘进出口传统文化符号,这个对我们来说兴趣不大。不管找什么项目,我们都需要看到制作或创作新生事物的可能性。”黄玲玳在《塞魅丽》首演期间接受采访时说。由此也可以看出这位站在中西文化交流前沿的践行者所持有的视野。2009年9月,被赋予浓厚的中国元素之后,该歌剧制作在布鲁塞尔皇家马内歌剧院首次亮相,连演9场的轰动,证实了这份胆大与视野的正确。

从上述两例可见,不管是纯中国题材的歌剧创作还是纯外国作品的演绎,如果其最终期许是为了超越东西方文化隔阂、实现开创性的文化交流,则需要有中国(华人)艺术家的参与。此外,《红楼梦》和《塞魅丽》都是在国外首演成功之后,再回到中国上演,这也意味着,通过联合制作引进国外基金会发起的项目,有可能成为国内歌剧院发展的另一条途径,毕竟,非营利性组织和与之共生的捐赠机制,在西方国家已发展得相当完备。

传龙基金会的《红楼梦》项目捐献者名单上,不仅可以看到已故的明州商界巨子布鲁斯·代顿(BruceDayton),还有微软公司、美中友谊协会等机构;美国国家艺术基金会(NEA)也照例(象征性地)拨款9万美元给旧金山歌剧院,用于年度新歌剧的制作;此外还有不少艺术组织间接参与其中,如旧金山亚洲艺术博物馆在演前举办了中国文物展,并与歌剧院一同组织讲座,而这也获得了施坦威公司的支持。另据《经济学人》2016年9月14日的报道,旧金山歌剧院20余万美元一桌的首演慈善晚宴,也因《红楼梦》刷新了纪录。

2017年3月《红楼梦》在香港举行亚洲首演。作为联合制作的一方,香港艺术节除了自筹指挥、乐团、合唱、舞者之外,具体分摊了多少制作费,未作详细透露,不过他们有获得台湾苏富比国际房地产和工银亚洲的赞助。3月17日和18日在香港的两场演出,皆“100%售出”,而有幸聆听这一新歌剧的观众——包括很多赴港观演的内地歌剧界人士,从某种程度上来说理应感激那些解囊以助该作实现的发起人,毕竟靠区区门票费用,是负担不了300万美元的制作的。

我们可以用一张概念图来总结上文所述。这张概念图,其实是《红楼梦》和《塞魅丽》走过的历程,将来是否能成为一种趋势,也并非没有可能。

当然,实现它的前提是,国外基金会的使命和愿景是致力于推动中外文化交流的,另外,对于《红楼梦》这种全新创作的当代作品,国内歌剧院能否与国外同行在技术上相匹配,也是联合制作是否成功的关键。