逆针灸对慢性疲劳大鼠行为学及IL-1β、IL-6的影响*

2017-06-19华金双邵伯雍

华金双,邵伯雍,傅 文

(1.河南中医药大学针灸推拿学院,河南 郑州 450046; 2.河南中医药大学,河南 郑州 450046)

·实验研究·

逆针灸对慢性疲劳大鼠行为学及IL-1β、IL-6的影响*

华金双1,邵伯雍2,傅 文2

(1.河南中医药大学针灸推拿学院,河南 郑州 450046; 2.河南中医药大学,河南 郑州 450046)

目的:探讨逆针灸对慢性疲劳大鼠IL-1β、IL-6的影响。方法:将40只SD大鼠随机分为正常对照组、模型对照组、逆针灸1组、逆针灸2组,每组10只。模型对照组先平行饲养,然后通过多因素刺激相结合的办法,制备慢性疲劳大鼠模型,共44 d。逆针灸1组、逆针灸2组在制备模型前依次先给予大鼠电针刺激10 d、20 d,然后再制备慢性疲劳大鼠模型。正常对照组不予任何处理,平行饲养。观察大鼠力竭游泳时间,采用酶联免疫法检测各组大鼠血清 IL-1β、IL-6含量。结果:与正常对照组对比,模型对照组、逆针灸1组、逆针灸2组大鼠力竭游泳时间明显缩短,血清IL-1β、IL-6含量明显增加,差别有统计学意义(P<0.05或P<0.01)。与模型对照组对比,逆针灸1组、逆针灸2组大鼠力竭游泳时间明显延长,血清IL-1β、IL-6含量明显降低,差别有统计学意义(P<0.01)。逆针灸1组和逆针灸2组造模后力竭游泳时间、IL-6含量对比,差别无统计学意义(P>0.05),但血清IL-1β含量对比差别有统计学意义(P<0.01)。结论:早期逆针灸干预能抑制慢性疲劳大鼠细胞因子的释放,调节紊乱的免疫功能,发挥抗疲劳作用,对慢性疲劳大鼠具有一定的防治作用。

慢性疲劳综合征/针灸疗法;逆针灸;IL-1β;IL-6;动物模型;大鼠

慢性疲劳综合征(chronic fatigue syndrome,CFS)指以慢性疲劳持续或反复发作6个月以上为主要表现,同时伴有低热、头痛、咽喉痛、肌痛、神经精神症状等非特异性症状的一组症候群,临床检查多无明显器质性改变。[1]CFS的发病机制比较复杂,目前比较认同的观点是应激状态下引起的神经-内分泌系统改变,除了下丘脑-垂体-肾上腺轴外,免疫系统中的细胞炎症因子也参与了应激反应,这些细胞因子可以影响神经-内分泌系统,共同完成应激反应。Pall等[2]认为细胞因子改变所致的表现与CFS患者的临床症状有相似之处,故认为细胞因子与CFS的病理有重要的联系。根据美国疾病控制中心1994年制订的慢性疲劳综合征的诊断标准,本病在明确诊断前至少有6个月的潜伏时间。对于尚处于萌芽阶段的疾病,若能积极采取预防措施,可能会延缓或防止病情的进一步发展,促使疾病早期治愈。针灸是重要的治未病手段,能激发经络之气,扶助正气,提高机体抵御各种致病因子的能力,从而达到防止疾病的发生、减轻随后疾病的损害的目的,是一种更加注重机体自身潜能激发与利用的方法[3]。本实验拟对慢性疲劳大鼠进行超早期的针灸干预,初步揭示逆针灸对慢性疲劳大鼠细胞因子的影响,为慢性疲劳综合征的超早期防治提供实验及理论依据。

1 材料与方法

1.1 动 物

雄性SD大鼠,体质量为(180±20)g,清洁级,由济南朋悦实验动物繁育有限公司提供。除实验期间的特殊要求外,其余时间动物均饲养于温度(18~25 ℃)、湿度(55%±2%)相对恒定的动物饲养室,可以自由进食和饮水。

1.2 仪 器

华佗牌一次性针灸针,苏州医疗用品有限公司产品,规格:直径0.30 mm,长度25 mm。佳健CMNS6-Ⅰ型电子针灸治疗仪,无锡佳健医疗器械股份有限公司产品。

1.3 动物分组

适应性饲养1周后,将40只大鼠随机分为正常对照组、模型对照组、逆针灸1组和逆针灸2组,每组10只。

1.4 造模方法

模型对照组和预处理后的逆针灸组采用多因素刺激方法制备慢性疲劳大鼠模型。①冷水游泳:大鼠游泳桶宽40 cm,高50 cm。大鼠游泳时水深40 cm,水温21 ℃左右,每次游泳30 min。②束缚法:束缚大鼠四肢,每次3 h。③昼夜颠倒1次。第1个2 4 h,无措施。第2个24 h,早8:30用昼夜颠倒鼠笼罩罩住鼠笼,模拟夜晚;晚8:30给予日光灯持续照明,模拟白昼。每次随机安排1种,使动物不能预料刺激的发生,以避免产生适应性。共21 d。

1.5 针刺方法

逆针灸2组:先给予大鼠电针刺激20 d,再制备慢性疲劳大鼠模型。穴位选取百会、足三里、三阴交、太冲。头部穴位平刺进针,四肢穴位直刺进针,用30号1寸毫针,深度0.5~1 cm,电针频率2 Hz,电流强度0.6 mA,以大鼠头部微颤为宜。每次20 min。5 d为1个疗程,中间休息1 d,共4个疗程。

逆针灸1组:大鼠先平行饲养,再给予电针刺激10 d,然后制备慢性疲劳大鼠模型。针灸操作同逆针灸2组。

模型对照组和正常对照组同逆针灸组平行饲养,不做任何处理。

1.6 检测指标

1.6.1 体质量

每周称量动物的体质量,对比实验第1天和最后1天动物的体质量。

1.6.2 力竭游泳实验

分别于实验第1天和最后1天进行。将各组大鼠分别放入游泳桶(宽40 cm,高50 cm)中,水位稍低于水桶深度,水温(20±1) ℃,记录其从入水到力竭(以头部沉入水中10 s不能浮出水面为力竭标准)的时间。

1.6.3 血清IL-1β、IL-6含量

实验结束后,称量大鼠体质量并记录,根据体质量以3 μL/g 选用100 g/L水合氯醛对大鼠进行腹腔麻醉。将麻醉后的大鼠仰卧位平铺于操作台上,用手术刀切开腹部,暴露下腔腹主动脉,用注射器抽取5 mL血液,迅速注入试管中,静置2 h后,3 000 r/min离心10 min。取上清液血清,注入一次性EP管中,做好标记,放入-70 ℃冰箱中保存待检。采用酶联免疫吸附法(ELISA)测定血清IL-1β、IL-6含量,操作步骤如下:①在酶标包被板上分别设空白孔、标准品孔、待测样品孔。空白对照孔上不加样品和酶标试剂。标准品孔中加入稀释好的标准品50 μL;待测样品孔中先加样品10 μL,再加待测样品稀释液40 μL。②标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100 μL,用封板膜封住反应孔,37 ℃水浴锅或恒温箱温育60 min。③弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液,静置1 min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次。④每孔加入显色剂 A、B 各50 μL,振荡混匀,37 ℃避光孵育15 min。⑤取出酶标板,加入 50 μL 终止液,终止反应。⑥迅速使用酶标仪在 450 nm 波长下测量各孔的吸光度值(OD 值)。

1.7 统计学方法

2 结 果

逆针灸1组、逆针灸2组的大鼠各死亡1只。

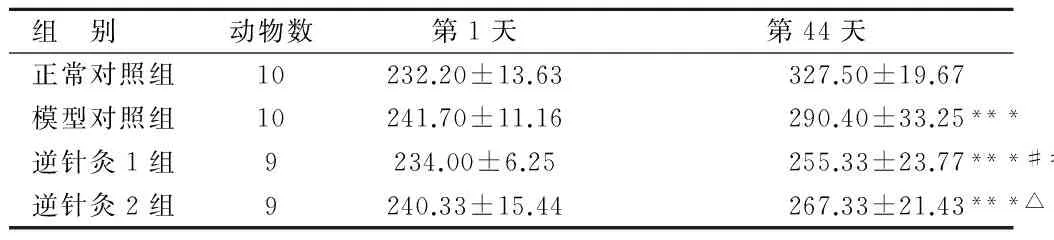

2.1 各组大鼠体质量对比

实验前:各组大鼠的进食量、饮水量、体质量、活动等情况无明显差异,说明各组基线情况一致,具有可比性。实验期间:正常对照组大鼠的进食量、体质量均持续增长,活动良好。模型对照组、逆针灸1组、逆针灸2组大鼠体质量明显下降,与正常对照组对比,差别有统计学意义(P<0.01)。逆针灸1组大鼠体质量下降明显,与模型对照组对比,差别有统计学意义(P<0.05)。逆针灸1组、逆针灸2组大鼠体质量比较,差别无统计学意义(P>0.05)。见表1。

组 别动物数第1天第44天正常对照组10232.20±13.63327.50±19.67模型对照组10241.70±11.16290.40±33.25***逆针灸1组9234.00±6.25255.33±23.77***##逆针灸2组9240.33±15.44267.33±21.43***△

注:与正常对照组对比,***P<0.01;与模型对照组对比,##P<0.05;与逆针灸1组对比,△P>0.05。

2.2 各组大鼠力竭游泳时间对比

实验前各组大鼠力竭游泳时间对比,差别无统计学意义(P>0.05)。实验后:与正常对照组对比,模型对照组、逆针灸1组、逆针灸2组大鼠力竭游泳时间明显缩短,差别有统计学意义(P<0.05)。与模型对照组对比,逆针灸1组、逆针灸2组大鼠力竭游泳时间明显延长,差别有统计学意义(P<0.01)。逆针灸1组和2组力竭游泳时间对比,差别无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 各组大鼠力竭游泳时间对比±s

注:与正常对照组对比,**P<0.05;与模型对照组对比,###P<0.01;与逆针灸1组对比,△P>0.05。

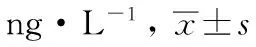

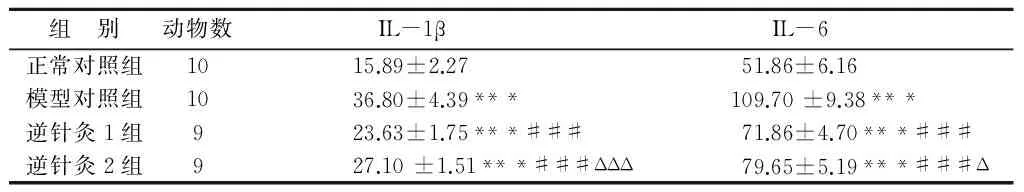

2.3 各组大鼠血清IL-1β、IL-6含量对比

与正常对照组对比,模型对照组、逆针灸1组、逆针灸2组大鼠血清IL-1β、IL-6含量明显增加,差别有统计学意义(P<0.01)。与模型对照组对比,逆针灸1组、逆针灸2组大鼠血清IL-1β、IL-6含量明显降低,差别有统计学意义(P<0.01)。逆针灸1组、逆针灸2组血清IL-1β对比,差别有统计学意义(P<0.01),但两组间IL-6含量对比,差别无统计学意义(P>0.05)。见表3。

组 别动物数IL-1βIL-6正常对照组1015.89±2.2751.86±6.16模型对照组1036.80±4.39***109.70±9.38***逆针灸1组923.63±1.75***###71.86±4.70***###逆针灸2组927.10±1.51***###ΔΔΔ79.65±5.19***###Δ

注:与正常对照组对比,***P<0.01;与模型对照组对比,###P<0.01;与逆针灸1组对比,ΔP>0.05,ΔΔΔP<0.01 。

3 讨 论

研究表明:慢性疲劳综合征患者存在免疫功能异常,其中细胞因子与CFS症状的出现关系密切,认为慢性免疫激活状态可导致细胞因子的释放增多,从而扰乱神经递质的功能,导致CFS的一系列征状出现[4]。IL-1β和IL-6是其中最重要的细胞因子,在神经-内分泌-免疫系统应激反应的双向调节中具有重要作用。IL-1β在应激反应中一方面调节下丘脑中促肾上腺皮质激素释放激素的分泌,从而影响垂体分泌促肾上腺皮质激素;另一方面可以直接作用于垂体,促使其分泌促肾上腺皮质激素。反之糖皮质激素亦能反向控制IL-1β的分泌[5]。有报道认为:大鼠大强度运动加心理应激后IL-1β水平呈持续升高趋势,提示应激后机体免疫调节功能下降[6]。IL-6被认为是疲劳诱导细胞因子。体外实验[7]发现:在运动过程中IL-6分泌增加,如给予 hrIL-6可使健康者的疲劳感增加,相反若给予抗 IL-6 受体的抗体则慢性疲劳症状减弱,提示 IL-6参与了CFS发生发展的过程,影响人体的情绪反应,使人变得淡漠、抑郁、焦虑等,出现不良的心理情绪反应。研究发现:IL-6在应激反应中不仅通过剌激淋巴细胞分化,促进急性期的应激反应;还可以促进促肾上腺皮质激素释放激素的分泌,进而影响肾上腺皮质激素的分泌[5]。大量实验研究表明:针灸对慢性疲劳大鼠细胞因子有良性调节作用[8-10],提示针灸可能通过影响细胞因子,提高免疫力,从而达到治疗CFS的目的。

逆针灸首见于明代高武的《针灸聚英》[11],其载:“无病而先针灸曰逆。逆,未至而迎之也。” 指在机体健康无病、疾病即将发生之前或疾病轻浅之时预先应用针灸方法激发经络之气,提高正气,平衡阴阳,防止疾病发生,以减轻疾病损害的程度。研究[12-13]发现:对未病机体预先给予针灸刺激,正是激发机体产生良性应激的有效手段,可以启动机体内源性保护机制,对机体进行调整,减轻或抵抗随后疾病的损害,提高机体的抵抗与应变能力,说明逆针灸确实对机体具有预防保护作用。基于针灸对CFS的良好的调节作用,本实验提出了在CFS的萌芽阶段,给予逆针灸干预,探讨逆针灸对慢性疲劳大鼠可能的作用机制,为CFS超早期防治提供实验及理论依据。

本研究结果显示:模型对照组大鼠造模后力竭游泳时间明显缩短,逆针灸1组、逆针灸2组大鼠造模后力竭游泳时间比模型对照组明显延长,说明经过21 d的多因素应激刺激后,各组大鼠均有躯体和心理疲劳,但早期的逆针灸干预能明显减轻大鼠疲劳绝望状态,对其具有良性的调整作用。本研究结果还显示:模型对照组大鼠血清IL-1β、IL-6明显增加(P<0.01),提示IL-1β、IL-6参与了慢性应激反应,长期慢性应激导致大鼠免疫功能发生紊乱,细胞因子释放明显增多;逆针灸1组、逆针灸2组与模型对照组对比,血清IL-1β、IL-6显著降低(P<0.01),提示逆针灸作为一种良性应激的有效手段,能调节大鼠紊乱的免疫功能,抑制细胞因子的释放,减轻慢性疲劳大鼠细胞免疫功能的损害,从而发挥防治作用,这可能是逆针灸干预慢性疲劳综合征的机制之一。

[1]HOLMES GP,KAPLAN JE,GANTZ NM,et al.Chronic Fatigue Syndrome:a working case definition[J].Ann Int Med,1988,108(3):387-389.

[2]PALL ML .Elevated, sustained peroxynitrite levels as the cause of chronic fatigue syndrome [J].Medical Hypotheses, 2000, 54(1): 115-125.

[3]王洪彬,李晓涨,宋晓琳,等.“逆针灸”溯源[J].中华中医药学刊,2009, 27(6): 1205-1206.

[4]陈传伟.针刺干预慢性疲劳综合征的临床及作用机理研究[D].广州:广州中医药大学,2010:24.

[5]杨启昭.背俞穴埋线干预慢性疲劳综合征大鼠的作用机制研究[D].广州:广州中医药大学,2015:33-34.

[6]黄文英,张媛,徐亨屹.大强度运动及慢性心理应激对大鼠血清IL-1β、IL-2、IL-6含量的影响[J].中国运动医学杂志,2008,27(1):93-94.

[7]ROBSON-ANSLEY PJ,DE MILANDER L,COLLINS M,et al.Acute interleukin-6 administration impairs athletic performance in healthy , trained male runners [ J ] .Can J Appl Physiol,2004,29 (4):411-418.

[8]罗英华,陈敏聪,冯耀华,等.针剌对慢性疲劳大鼠血清IL-2及TNF-α的影响[J].天津中医药,2006,23(3):206.

[9]孟宏,姜亨圭,图妞,等.电针“四关”穴对慢性应激致慢性疲劳大鼠细胞因子的影响[J].中医药学刊,2003,21(9):1525-1526.

[10]郑盛惠,郑生智,焦建凯,等.俞募配穴针灸治疗慢性疲劳综合征临床疗效及对细胞因子的影响[J].中国中医药信息杂志,2012,19(1):10-12.

[11]高武,撰.黄龙祥,整理.针灸聚英[M].北京:人民卫生出版社,2006:188.

[12]李晓泓.针灸“治未病”与“针灸良性预应激假说”[J].北京中医药大学学报,2003,26(3):82-85.

[13]杨翼,李章华,柳华,等.不同预处理方法对超负荷训练大鼠心肌细胞粘附因子表达的影响[J].中国运动医学杂志,2014,33(7):669-675.

(编辑 陶 珠)

1001-6910(2017)04-0073-04

R245.3

B

10.3969/j.issn.1001-6910.2017.04.31

华金双(1974-),女(汉族),黑龙江大庆人,副教授,博士,研究方向:针灸防治神经系统疾病的基础研究。

河南省高等学校重点科研项目(15A360023);国家中医药管理局河南邵氏针灸流派传承工作室建设项目(国中医药人教函〔2012〕228号)

2017-01-19;

2017-03-02